Социально-экономический ущерб вследствие смертности населения от самоубийств

Автор: Морев Михаил Владимирович, Любов Евгений Борисович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное развитие

Статья в выпуске: 6 (18), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты анализа социально-экономического бремени суицидальной смертности в России, проведенного научным коллективом ИСЭРТ РАН в рамках НИР «Социальное здоровье населения» в сотрудничестве с ФГУ «Московский НИИ психиатрии» Минздравсоцразвития РФ. Определено место суицидов в структуре смертности населения. Показано, что Россияявляется одной из стран, имеющих наиболее высокий уровень самоубийств в Европе. Рассчитан социально-экономический ущерб от самоубийств в различных половозрастных группах на региональном и государственном уровнях. Он наиболее высок среди мужчин в возрасте от 20 до 29 лет. Регионы с максимальным количеством потерянных лет продуктивной жизни вследствие самоубийств сосредоточены на юге России (Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа). Дана сравнительная оценка бремени суицидов в ранжире с распространенными причинами смертности от естественных и внешних причин. По уровню причиняемого социально-экономического ущерба самоубийства значительно превосходят другие причины класса «Несчастные случаи, травмы и отравления» и сравнимы с потерями от ишемической болезни сердца.

Суицид, социальный и экономический ущерб

Короткий адрес: https://sciup.org/147109335

IDR: 147109335 | УДК: 314.174(470)

Текст научной статьи Социально-экономический ущерб вследствие смертности населения от самоубийств

Демографическая ситуация в России на протяжении последних двух десятилетий характеризуется высоким уровнем смертности и низким качеством здоровья населения.

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что она приобретает стадию «длительной стагнации». В перспективе «оценки населения имеют преимущественно пессимистический характер» [13].

Возможности сохранения и укрепления здоровья часто являются предметом научных дискуссий, однако лишь в последнее время ученые стали обращаться к экономическим аспектам данного вопроса. «Это обусловлено пониманием того обстоятельства, что население страны формирует, пожалуй, самый важный ее ресурс, является основой будущего экономического роста и научно-технического развития, а потому требует внимательного исследования и с точки зрения экономики» [16].

Различные аспекты экономического ущерба от потерь здоровья рассматривали:

-

1. С.Н. Бобылев, В.Н. Сидоренко, Ю.Ф. Сафонов (изучали экологические издержки для здоровья населения, связанные с загрязнением воды и атмосферного воздуха).

-

2. Д.И. Шмаков, Б.Б. Прохоров (разработали методику оценки потерь капитала здоровья, как составной части человеческого капитала, вследствие заболеваемости и смертности населения трудоспособного возраста).

-

3. А.А. Афанасьев, Б.П. Максименко (рассматривали различные виды издержек энергетики, в том числе негативное влияние производства электроэнергии на здоровье населения).

-

4. В.П. Корчагин, В.Л. Нарожная (анализировали потери населения в результате природных и техногенных катастроф, аварий и стихийных бедствий).

В настоящее время негативный характер демографической ситуации в России во многом определяется повышеннымй уровнем смертности от «внешних причин», среди которых значительную долю занимают самоубийства. Суицидальному поведению уделяется все большее внимание, однако в основном исследователи обращаются к его демографическим или психологическим аспектам. Между тем смертность населения от самоубийств имеет также существенные социальные и экономические последствия, обусловленные широкой распространенностью суицидов среди лиц трудоспособного возраста. Одним из таких последствий является высокий уровень социальноэкономического ущерба, оценка которого лежит в основе данного исследования.

В программе Всемирной организации здравоохранения «Здоровье – 21: политика достижения здоровья для всех в Европейском регионе ВОЗ» улучшение психического здоровья населения отмечено как одна из задач первостепенной важности. Так, указывается, что «улучшение психического здоровья – особенно снижение числа самоубийств – требует самого пристального внимания к вопросам укрепления и охраны психического здоровья на протяжении всей жизни, в частности, в находящихся в неблагоприятном социально-экономическом положении группах населения» [5].

За период с 1950 по 1995 г. показатели распространенности самоубийств в мире возросли на 60%. В СССР статистика самоубийств была засекречена, поэтому достоверными можно считать только данные, которые были опубликованы Отделом моральной статистики в 1926 г. (тогда уровень самоубийств составлял 6,4 на 100 тыс. нас.), и сведения за 1965 г., обнародованные в период хрущевской «оттепели» (уровень суицидов составлял 17,1 на 100 тыс. нас.) [2].

Таким образом, за период с 1965 по 1995 г. уровень смертности от самоубийств в России возрос на 42% (с 17 до 41 случая на 100 тыс. населения).

В Европейском регионе самоубийство в настоящее время является ведущей причиной смерти среди лиц молодого и среднего возраста, в особенности мужского пола. Среди причин смерти в возрастной группе 15 – 35 лет самоубийства занимают второе место после дорожно-транспортных происшествий [10].

В Российской Федерации (по данным на 2009 г.) в указанной возрастной категории суициды находились на первом месте, опережая количество смертей вследствие дорожно-транспортных травм на 10% (13,7 и 12,4 тыс. случаев соответственно).

Cледует также отметить, что суицидальное поведение – проблема более широкая, чем уровень смертности населения от самоубийств. С ней связаны лица, совершившие парасуицид (попытка самоубийства, не закончившаяся летальным исходом), близкие и родственники суицидента, все люди, имеющие суицидальные мысли.

Согласно формуле экспертов ВОЗ, на n завершенных самоубийств приходится 10 – 20n парасуицидов, 8n близких и родственников суицидента (которые входят в группу повышенного суицидального риска), 100n людей, помышляющих о самоубийстве или осуществляющих аутодеструктивные действия на подсознательном уровне [3].

Таким образом, на 37580 самоубийств (1,9% от общего уровня смертности), официально зарегистрированных в Российской Федерации в 2009 г., приходится, по расчетам, 0,4% жителей страны, пытавшихся покончить жизнь самоубийством, 0,2% людей из числа ближайшего окружения суицидента и 2,7% лиц, имеющих «внутренний суицидальный дискурс». В целом же в проблему суицидального поведения может быть включено до 4,7 млн. человек, что составляет 3,3% населения страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия на протяжении последних 20 лет постоянно входит в пятерку стран, имеющих наиболее высокий уровень смертности населения от самоубийств (в 1990 и 2010 гг. Россия занимала 6 место; табл. 1).

Тенденции суицидальной активности населения в 1990-х гг. были обусловлены критическими для страны событиями 1991 и 1998 гг. Распад Советского Союза оказал более существенное влияние на психическое здоровье населения, чем экономический кризис 1998 г. Этим объясняется более длительный период роста уровня самоубийств (1991 – 1994 и 1998 – 1999 гг. соответственно).

Как отмечает главный специалист Управления федеральной государственной службы занятости населения по Республике Карелия к.э.н. Т.М. Шумилова, «экономические последствия кризисов нивелируются гораздо быстрее, чем последствия социальной дезадаптации личности» [18].

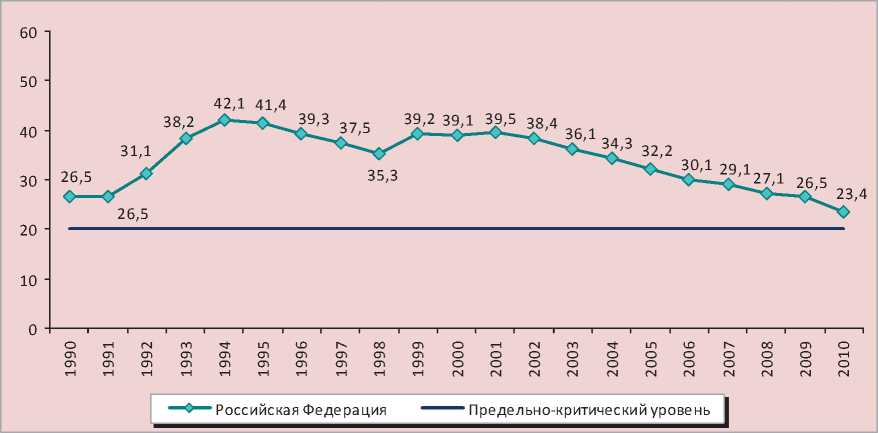

Несмотря на позитивную тенденцию снижения, наблюдающуюся с начала 2000-х гг., среднероссийский показатель смертности от самоубийств превышает предельно-критическое значение, установленное Всемирной организацией здравоохранения (20 случаев на 100 тыс. населения; рис. 1 ). Для сравнения: в странах Европейского региона среднее число случаев самоубийств составляет 17,5 на 100 тыс. населения [3].

Внешние причины смертности, к которым относятся суициды, занимают 3-е по распространенности место в структуре смертности населения Российской Федерации.

Таблица 1. Ранжирование стран – лидеров по уровню смертности от самоубийств (число умерших на 100 тыс. населения; объем выборки – 53 страны) [4]

|

1990 г. |

1995 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2009 г. |

|

1. Венгрия (38,1) |

1. Литва (47,9) |

1. Литва (46,7) |

1. Литва (37,0) |

1. Литва (31,5) |

|

2. Финляндия (29,1) |

2. Россия (41,6) |

2. Россия (37,8) |

2. Россия (29,8) |

2. Казахстан (24,5) |

|

3. Словения (28,0) |

3. Эстония (40,9) |

3. Беларусь (34,2) |

3. Беларусь (29,0) |

3. Россия (24,1) |

|

4. Эстония (27,6) |

4. Латвия (40,7) |

4. Казахстан (32,7) |

4. Казахстан (26,8) |

4. Венгрия (21,8) |

|

5. Литва (27,2) |

5. Казахстан (33,3) |

5. Латвия (30,7) |

5. Венгрия (23,2) |

5. Латвия (20,7) |

|

6. Россия (27,0) |

6. Беларусь (32,3) |

6. Венгрия (29,2) |

6. Латвия (22,5) |

6. Словения (18,7) |

При этом в рамках данного класса на самоубийства приходится максимальное число смертей, несмотря на тенденцию снижения их числа за период 1990 – 2009 гг. (табл. 2) .

Таким образом, распространение самоубийств является для Российской Федерации актуальной проблемой, причем не только с демографической, но и с экономической точки зрения.

Рисунок 1. Соотношение уровня самоубийств в Российской Федерации [9] и предельнокритического значения показателя суицидов по данным ВОЗ (умерших на 100 тыс. нас.) [4]

Таблица 2. Изменения в структуре смертности населения Российской Федерации в 1990 – 2009 гг.* [10]

|

Класс причин смертности |

Число умерших на 100 тыс. нас. |

В % от всех причин смертности |

||||

|

1990 г. |

2000 г. |

2009 г. |

1990 г. |

2000 г. |

2009 г. |

|

|

Структура общей смертности |

||||||

|

Все причины |

1119,1 |

1529 |

1416,78 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

болезни системы кровообращения |

618,7 |

846,1 |

800,98 |

55,3 |

55,3 |

56,5 |

|

новообразования |

194,4 |

204,7 |

206,89 |

17,4 |

13,4 |

14,6 |

|

внешние причины |

134 |

219 |

158,25 |

12,0 |

14,3 |

11,2 |

|

болезни органов пищеварения |

28,7 |

44,4 |

62,69 |

2,6 |

2,9 |

4,4 |

|

болезни органов дыхания |

59,4 |

70,2 |

56,00 |

5,3 |

4,6 |

4,0 |

|

некоторые инфекционные и паразитарные болезни |

12,1 |

24,9 |

24,03 |

1,1 |

1,6 |

1,7 |

|

Причины смертности |

Число умерших на 100 тыс. нас. |

в % от внешних причин |

||||

|

1990 г. |

2000 г. |

2009 г. |

1990 г. |

2000 г. |

2009 г. |

|

|

Структура смертности от внешних причин воздействия |

||||||

|

Внешние причины |

134 |

219 |

158,25 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

самоубийства |

26,5 |

39,1 |

26,48 |

19,7 |

17,9 |

16,7 |

|

все виды транспортных несчастных случаев |

– |

– |

21,22 |

– |

– |

13,4 |

|

случайные отравления алкоголем |

10,9 |

25,6 |

15,04 |

8,1 |

11,7 |

9,5 |

|

убийства |

14,3 |

28,2 |

15,06 |

10,7 |

12,9 |

9,5 |

|

* Ранжировано по значению показателя в %. |

||||||

По данным за 2009 г., 50% самоубийств было совершено людьми в возрасте до 40 лет, при этом максимальное число суицидов приходилось на возрастную группу 25 – 29 лет (4231 ед.). Другими словами, суицидальное поведение широко распространено среди наиболее молодых, трудоспособных категорий населения, что вызывает необходимость не только рассмотрения психологического и демографического аспектов данной проблемы, но и анализа ее как фактора, обусловливающего существенный экономический ущерб вследствие ранней смертности и потерь продуктивных лет жизни.

Для расчета потерь продуктивных лет жизни вследствие самоубийств нами использовался показатель Всемирной организации здравоохранения YLL (Years of Life Lost, потерянные годы жизни из-за преждевременной смертности) [8]. При этом в отсутствие информации о точном возрасте человека на момент совершения суицида было сделано статистическое допущение, что он имел средний возраст 12 лет в группе от 10 до 14 лет, 17 лет в группе от 15 до 19 лет и т.д.

YLL = N XL, где N – число смертельных случаев;

L – средняя продолжительность жизни в возрасте смерти (в годах). В нашем случае за этот показатель был принят возраст выхода на пенсию (54 полных года для женщин и 60 лет для мужчин).

Для выражения в экономических единицах каждый потерянный год умножается на среднедушевой ВРП изучаемого года.

Согласно полученным данным потери ВРП вследствие ПГПЖ (потерянные годы продуктивной жизни) от самоубийств значительно превышают ущерб от других причин класса «Несчастные случаи, травмы и отравления» и сравнимы с потерями от наиболее распростра- ненных причин смерти (злокачественные новообразования и ишемическая болезнь сердца; табл. 3).

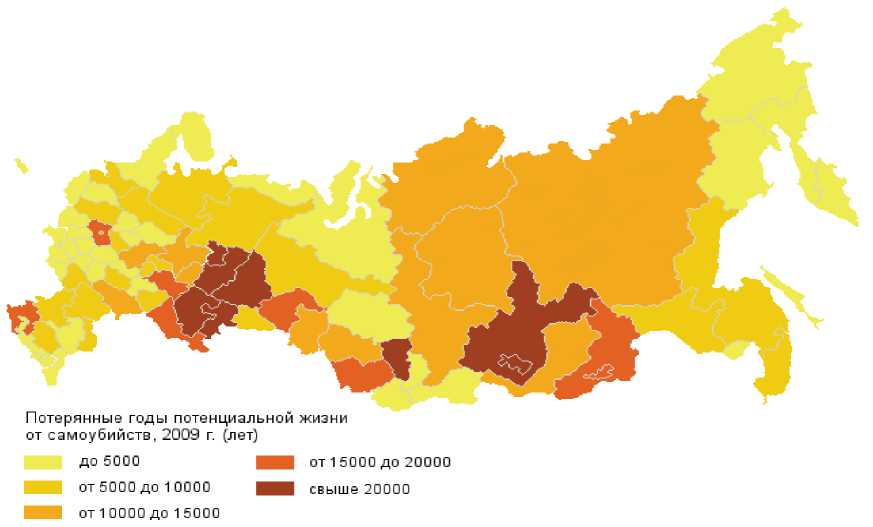

Региональные особенности формирования социально-экономического ущерба от суицидов требуют углубленного анализа (чему будет посвящен дальнейший этап исследований), в настоящее же время можно констатировать, что регионы с максимальными потерями ПГПЖ от самоубийств сосредоточены на юге России (Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа), что обусловлено повышенным уровнем суицидов на данных территориях среди представителей наиболее молодых возрастных групп (до 30 лет; рис. 2 ).

Минимальные потери ПГПЖ отмечаются в республиках Северного Кавказа. На наш взгляд, это может быть связано с влиянием религиозного фактора (ислам категорически запрещает суицид и при этом достаточно жестко контролирует личную жизнь человека).

Наиболее высокие потери ПГПЖ от самоубийств возникают в наиболее ранних возрастных категориях (20 – 29 лет; в целом на данную группу приходится до 37% всех потерь ПГПЖ от самоубийств; табл. 4 ). Аналогичная ситуация наблюдается только в отношении транспортных несчастных случаев, что может быть связано с повышенной смертностью детей и подростков от ДТП из-за несоблюдения правил дорожного движения.

Для сравнения: наибольшие потери от ведущих причин смертности происходят в более поздних возрастных группах (от убийств – в группе от 25 до 35 лет, от алкогольных отравлений – 30 – 39 лет, от новообразований и ишемической болезни сердца – 45 – 55 лет). Это говорит о том, что суицидальные тенденции начинают формироваться и проявлять себя в раннем возрасте.

Таблица 3. Социально-экономический ущерб вследствие потерянных лет продуктивной жизни (ПГПЖ), 2009 г.

|

Территория |

Ишемическая болезнь сердца |

Злокачественные новообразования |

Случайные отравления алкоголем |

Транспортные несчастные случаи |

Убийства |

Самоубийства |

||||||

|

ПГПЖ (лет) |

в % к ВРП |

ПГПЖ (лет) |

в % к ВРП |

ПГПЖ (лет) |

в % к ВРП |

ПГПЖ (лет) |

в % к ВРП |

ПГПЖ (лет) |

в % к ВРП |

ПГПЖ (лет) |

в % к ВРП |

|

|

Регионы с наиболее высоким уровнем социально-экономического ущерба от самоубийств |

||||||||||||

|

Республика Башкортостан |

26779 |

0,659 |

16905 |

0,416 |

3064 |

0,075 |

15952 |

0,393 |

7657 |

0,189 |

36508 |

0,899 |

|

Пермский край |

10693 |

0,395 |

12338 |

0,456 |

6811 |

0,252 |

12623 |

0,467 |

12694 |

0,469 |

23612 |

0,873 |

|

Челябинская область |

12818 |

0,365 |

15669 |

0,447 |

5246 |

0,150 |

13126 |

0,374 |

10361 |

0,295 |

22712 |

0,647 |

|

Иркутская область |

15765 |

0,630 |

12514 |

0,500 |

4159 |

0,166 |

12949 |

0,517 |

13131 |

0,524 |

22580 |

0,902 |

|

Свердловская область |

15704 |

0,357 |

19239 |

0,438 |

6459 |

0,147 |

14025 |

0,319 |

14405 |

0,328 |

22525 |

0,513 |

|

Регионы с наименее высоким уровнем социально-экономического ущерба от самоубийств |

||||||||||||

|

Республика Ингушетия |

214 |

0,042 |

1101 |

0,215 |

0 |

0 |

1331 |

0,260 |

2311 |

0,451 |

39 |

0,008 |

|

Чеченская Республика |

2205 |

0,176 |

4497 |

0,359 |

0 |

0 |

3915 |

0,312 |

272 |

0,022 |

42 |

0,003 |

|

Республика Северная Осетия-Алания |

4008 |

0,571 |

2253 |

0,321 |

54 |

0,008 |

3341 |

0,476 |

708 |

0,101 |

378 |

0,054 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

1231 |

0,288 |

1519 |

0,356 |

232 |

0,054 |

2876 |

0,673 |

944 |

0,221 |

533 |

0,125 |

|

Магаданская область |

937 |

0,578 |

813 |

0,502 |

401 |

0,247 |

646 |

0,398 |

736 |

0,454 |

651 |

0,402 |

|

Справочно по России |

675369 |

0,476 |

640249 |

0,451 |

229896 |

0,162 |

580350 |

0,409 |

350586 |

0,247 |

645061 |

0,455 |

Рисунок 2. Распределение регионов Российской Федерации по уровню потерь ПГПЖ вследствие самоубийств (2009 г.)

Таблица 4. Динамика ПГПЖ в различных возрастных группах населения Российской Федерации

|

Причина смерти |

Возраст (лет) |

||||||||||

|

5 – 9 |

10 – 14 |

15 – 19 |

20 – 24 |

25 – 29 |

30 – 34 |

35 – 39 |

40 – 44 |

45 – 49 |

50 – 54 |

55 – 59 |

|

|

Ишемическая болезнь сердца |

47 |

42 |

3146 |

10276 |

25922 |

48541 |

72757 |

109537 |

175137 |

169830 |

60134 |

|

Злокачественные новообразования |

12715 |

10881 |

20656 |

28413 |

40380 |

53263 |

63737 |

84667 |

132767 |

125041 |

44832 |

|

Случайные отравления алкоголем |

0 |

136 |

2077 |

12534 |

29580 |

42136 |

42833 |

36123 |

37503 |

21740 |

4758 |

|

Транспортные несчастные случаи |

13342 |

16119 |

68327 |

138348 |

113427 |

82378 |

52997 |

37639 |

29036 |

13881 |

2634 |

|

Убийства |

2631 |

2408 |

21944 |

53928 |

64600 |

65788 |

52168 |

35366 |

28861 |

13749 |

2578 |

|

Самоубийства |

515 |

10613 |

71571 |

135401 |

133027 |

105111 |

71107 |

48737 |

41590 |

22823 |

4566 |

Таблица 5. Потери ПГПЖ и ВРП среди мужчин и женщин на территории Российской Федерации (2009 г.)

|

Причина смерти |

Мужчины |

Женщины |

||||

|

ПГПЖ (лет) |

Ущерб ВРП (млрд. руб.) |

Ущерб ВРП (в %) |

ПГПЖ (лет) |

Ущерб ВРП (млрд. руб.) |

Ущерб ВРП (в %) |

|

|

Ишемическая болезнь |

608686 |

137,568 |

0,429 |

66683 |

15,071 |

0,047 |

|

Злокачественные новообразования |

416882 |

94,218 |

0,294 |

223367 |

50,483 |

0,157 |

|

Случайные отравления алкоголем |

198411 |

44,842 |

0,140 |

31485 |

7,116 |

0,022 |

|

Транспортные несчастные случаи |

468194 |

105,815 |

0,330 |

112156 |

25,348 |

0,079 |

|

Убийства |

285510 |

64,527 |

0,201 |

65076 |

14,708 |

0,046 |

|

Самоубийства |

571575 |

129,180 |

0,403 |

73486 |

16,608 |

0,052 |

В дальнейшем, если ситуация остается неразрешенной, это может привести к иным формам девиантного поведения – агрессии по отношению к окружающим или наркотизации, которые и являются факторами смертности от убийств, алкогольных отравлений, онкозаболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы.

Среди молодежи (по определению ВОЗ это возрастная группа от 15 до 24 лет) размер ПГПЖ от самоубийств составляет 206972 года, что выше, чем потери вследствие всех рассматриваемых причин смертности. В целом на детей и подростков (до 24 лет) приходится 34% всех потерь ПГПЖ от самоубийств. Для сравнения: потери от ишемической болезни сердца составляют 2%, от новообразований – 15%, от алкогольных отравлений – 7%, от транспортных несчастных случаев – 43%.

Таким образом, самоубийства, наряду с дорожно-транспортными происшествиями, являются теми причинами смертности, которые несут наибольший экономический ущерб из-за широкого их распространения среди людей молодого возраста.

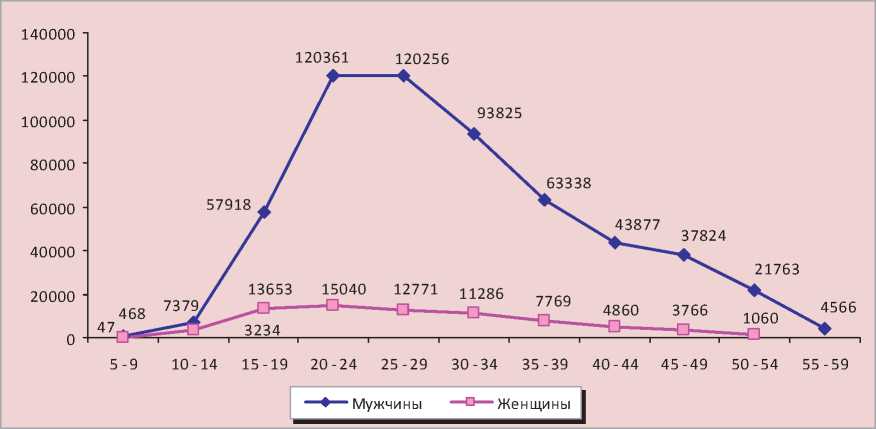

Среди мужчин по потерям ПГПЖ самоубийства уступают только ишемической болезни сердца, в то время как уровень смертности от суицидов в данной группе примерно в 8 раз ниже (за период с 2000 по 2009 г. он составил 56,4 на 100 тыс. нас., от ишемической болезни – 441,5; табл. 5 ). Среди женского населения суициды, несмотря на значительно меньшую распространенность, приводят к более существенным экономическим потерям, чем другие причины смертности.

Совокупные потери продуктивной жизни вследствие смертности населения

Рисунок 3. Потери продуктивной жизни от самоубийств на территории Российской Федерации, лет

от самоубийств по Российской Федерации составляют 645,1 тыс. лет ( рис. 3 ). Из них на долю мужчин приходится 89%. Причина такого распределения обусловлена двумя факторами:

-

1. Во-первых, в силу своего характера и типа поведения мужчины традиционно чаще, чем женщины, прибегают к такому поступку, как суицид. Эта особенность, проявляющаяся во всех возрастных группах, отмечается в различных исследованиях. К примеру, мужчины реже, чем женщины, обращаются за помощью к специалистам в случае возникновения проблем психологического характера; в случае попытки суицида избирают способ с максимальной вероятностью летального исхода (повешенье, самострел).

-

2. Во-вторых, высокий уровень потерь продуктивной жизни вследствие самоубийств среди мужской части населения связан со значительным числом суицидов в молодом возрасте (от 10 до 29 лет). На долю только этой возрастной категории приходится более половины (54%) бремени суицидов среди мужчин.

Суицидальное поведение в детско-подростковом возрасте чаще всего является результатом ситуационно-личностной реакции (преимущественно реакции оппозиции) [16]. Ее объектом выступают родители, позже – учителя и сверстники. Таким образом, высокий уровень самоубийств среди детей и подростков может свидетельствовать о негативном характере взаимоотношений между этими субъектами социума.

В целом повышенный уровень самоубийств среди мужчин отмечается во многих как классических (П. Сорокин, Э. Дюркгейм), так и современных (Д. Вассерман, Г.В. Старшенбаум) исследованиях. Ученые сходятся во мнении, что главным фактором суицидального поведения являются недостаток социальной интеграции, психологическое ощущение одиночества, душевная боль. С этим связан, например, тот факт, что чаще всего суициды совершают мужчины 45 – 50 лет. В этом возрасте у них возникают проблемы со здоровьем, появляется ощущение старости, на фоне этого они перестают чувствовать поддержку супруги, которая в этот период максимально востребована детьми или внуками. Кроме того, мужчины болезненнее реагируют на потерю работы, являющейся основным источником дохода в семье, и трудового коллектива, выступающего одной из наиболее важных для них социальных групп.

В территориальном разрезе, как среди мужчин, так и среди женщин, по потерям ПГПЖ от самоубийств лидирующие места занимают Приволжский и Сибирский федеральные округа (табл. 6) . Это происходит за счет Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Пермского края (Приволжский федеральный округ) и Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей (Сибирский федеральный округ).

Следует обратить внимание, что наиболее важным из представленных в таблице показателей потерь наиболее репрезентативен ущерб ВРП в процентах, поскольку он является относительным и не зависит от таких характеристик, как численность населения и абсолютная величина ВРП в рублях.

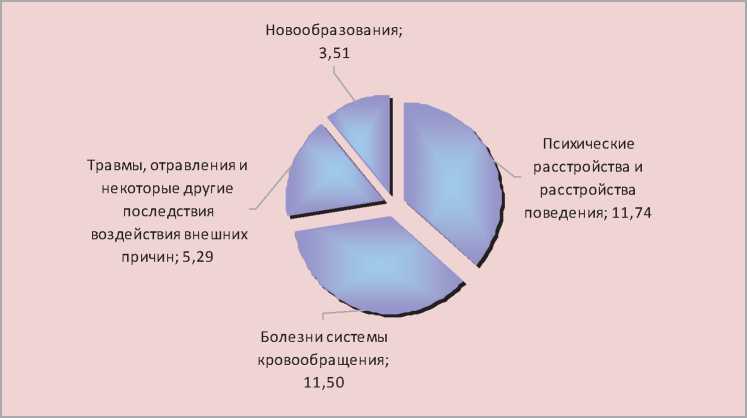

На примере Вологодской области мы имеем возможность сравнить экономические затраты системы здравоохранения на лечение классов заболеваний, соответствующих рассматриваемым причинам смертности. Затраты на лечение болезней системы кровообращения и психических расстройств в 2009 г. были примерно одинаковы (1,04 и 1,06 млрд. руб. или 11,5 и 11,7% от общего уровня затрат соответственно; рис. 4). В то же время индекс ПГПЖ в Вологодской области только по одним самоубийствам в 2009 г. составил 1532, что в 13 раз больше, чем ПГПЖ от ишемической болезни сердца (116 лет). При этом следует учесть, что часть убийств, алкогольных отравлений, дорожно-транспортных происшествий и смертей по неясным причинам также происходит под влиянием суицидального импульса, однако по различным причинам не регистрируется как самоубийство.

Таким образом, проблема суицидального поведения остается актуальной на территории Российской Федерации на протяжении последних 20 лет. Высокий уровень смертности от самоубийств свидетельствует о недостаточном благополучии психологического микроклимата в стране, а также представляет собой существенную социально-экономическую проблему, обусловленную ранним возрастом смерти большинства суицидентов.

Помимо перечисленных показателей социально-экономического ущерба, в данной работе остались неучтенными прямые затраты системы здравоохранения на ликвидацию негативных последствий парасуицидов и косвенные затраты на психологическую и экономическую помощь ближайшему окружению суицидента.

Таблица 6. Территориальное распределение потерь ПГПЖ И ВРП среди мужчин и женщин (2009 г.)

|

Территория |

Мужчины |

Женщины |

||||

|

ПГПЖ (лет) |

Ущерб ВРП (млрд. руб.) |

Ущерб ВРП (в %) |

ПГПЖ (лет) |

Ущерб ВРП (млрд. руб.) |

Ущерб ВРП (в %) |

|

|

Российская Федерация |

571575 |

129,180 |

0,403 |

73486 |

16,608 |

0,052 |

|

Центральный федеральный округ |

81448 |

25,113 |

0,219 |

10033 |

3,093 |

0,027 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

45138 |

11,430 |

0,336 |

7008 |

1,775 |

0,052 |

|

Южный федеральный округ |

49652 |

7,200 |

0,362 |

6494 |

0,942 |

0,047 |

|

Приволжский федеральный округ |

161155 |

26,312 |

0,535 |

17687 |

2,888 |

0,059 |

|

Уральский федеральный округ |

63412 |

22,726 |

0,517 |

7666 |

2,747 |

0,062 |

|

Сибирский федеральный округ |

130878 |

22,692 |

0,669 |

19553 |

3,390 |

0,100 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

39892 |

10,705 |

0,618 |

6155 |

1,652 |

0,095 |

Рисунок 4. Затраты системы здравоохранения Вологодской области на лечение отдельных классов заболеваний (в % от общего уровня затрат; 2009 г.)

Однако даже при подсчете потерь от официально зарегистрированных случаев завершенного суицида становится очевидным экономический эффект, который возможен при реализации мероприятий, направленных на раннюю профилактику суицидального поведения и снижение смертности от самоубийств.

Осознание мировым сообществом суицидального поведения как фактора, имеющего негативные последствия для экономики и демографической ситуации в стране, способствует повышению внимания к решению данного вопроса со стороны общественности и органов власти. Создание и реализация национальных стратегий превенции суицидов с 1989 г. отнесена Всемирной организацией здравоохранения к числу приоритетных направлений в сфере общественного здоровья [15]. Такие стратегии действуют в ряде европейских стран (Финляндия, Эстония, Венгрия, Швеция).

В Российской Федерации суициды являются одной из наиболее распространенных причин смертности населения в трудоспособном возрасте, однако это обстоятельство не отражено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. при формировании такого стратегического направления, как «снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин». Аналогичным образом аспект психического здоровья не отражен при реализации второго направления – «сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни» [7].

На региональном уровне в рамках программы модернизации здравоохранения планируется совершенствование форм и методов помощи больным алкоголизмом, наркоманией и психическими расстройствами, но категория суицидентов также не выделена среди приоритетных [12]. Между тем эффективные шаги в решении проблемы суицидального поведения возможны только в условиях скоординированных действий различных общественных и политических институтов.

Для этого необходима разработка специальных программ (на федеральном и региональном уровнях), ориентированных на снижение уровня суицидальной активности населения.

В субъектах Российской Федерации инициативы по созданию системы профилактики суицидального поведения встречаются достаточно часто, однако для достижения максимальной эффективности они должны быть поддержаны на федеральном уровне, что может быть достигнуто путем разработки и принятия единой Концепции предотвращения самоубийств и оказания помощи суицидентам.

Аналогичные решения должны быть приняты на региональном уровне, при этом должны быть учтены следующие направления деятельности:

-

1. Развитие сети кризисных и реабилитационных центров, суицидологических кабинетов на базе ЛПУ.

-

2. Учреждение службы статистической информации по вопросам, связанным с общественным психическим здоровьем и суицидальным поведением. Мониторинг и формирование банка данных о лицах, проявляющих суицидальные тенденции или страдающих депрессией.

-

3. Повышение квалификации работников здравоохранения и специфических сфер деятельности (социальные службы, детские дома, учреждения пенитенциарной системы, армия, учебные заведения, молодежные организации и т.д.). Разработка образовательных программ по суицидологическому профилю.

-

4. Организация надомной полипро-фессиональной помощи лицам, имеющим проблемы с психическим здоровьем, на базе центров социальной помощи.

-

5. Разработка и выполнение целевой программы, направленной на формирование здорового образа жизни среди населения и предусматривающей организацию сотрудничества со средствами массовой информации по освещению вопросов, связанных с суицидом, информирование населения о возможностях преодоления стрессовых ситуаций, а также о деятельности специализированных служб, оказывающих помощь при возникновении психологических проблем.

-

6. Стимулирование деятельности вневедомственных организаций, занимающихся поддержкой и защитой прав суици-дентов, членов их семей, лиц, проявляющих симптомы депрессии.

-

7. Ужесточение цензуры в сети Интернет, запрет сайтов, содержащих информацию, которая может способствовать развитию суицидальных тенденций среди населения.

-

8. Обучение в рамках образовательной программы учащихся старших классов, средних учебных заведений и вузов основам суицидологии, методам адаптации к стрессовым ситуациям, способам оказания психолого-педагогической поддержки в кризисных ситуациях (на уроках ОБЖ, валеологии).

Одновременно с проведением мероприятий в отношении представителей группы повышенного суицидального риска необходимо реализовывать меры общесоциального характера (обеспечение профессиональной занятости населения, конструктивная реализация досуга среди молодежи, профилактика вредных привычек, повышение уровня доходов наиболее нуждающихся категорий).