Социально-экономическое расстояние как фактор межрегионального движения населения и рабочей силы

Автор: Коровкин А.Г., Королев И.Б., Единак Е.А.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Влияние демографических процессов на состояние рабочей силы в России

Статья в выпуске: 8 (162), 2011 года.

Бесплатный доступ

Анализируются современные тенденции динамики региональной структурной безработицы, выделяются «трудоизбыточные» и «трудонедостаточные» регионы. Исследуется интенсивность движения населения и рабочей силы по федеральным округам Российской Федерации. На основе корреляционного анализа проводится отбор социально-экономических факторов, связанных с тенденциями движения населения и рабочей силы в Российской Федерации. Дается оценка изменения социально-экономического расстояния между федеральными округами Российской Федерации.

Структурная безработица, межрегиональное движение населения и рабочей силы, миграционная активность населения, социально-экономическое расстояние между регионами, факторный анализ миграции населения

Короткий адрес: https://sciup.org/143181532

IDR: 143181532

Текст научной статьи Социально-экономическое расстояние как фактор межрегионального движения населения и рабочей силы

Актуальной проблемой современного этапа социально-экономического развития России является несбалансированность спроса на рабочую силу и ее предложения, особенно на региональных рынках труда. Одним из индикаторов состояния структурного дисбаланса рынка труда является индекс структурной безработицы, под которым понимается суммарное по всем регионам превышение доли численности безработных на каждом локальном рынке труда в численности безработных на общероссийском рынке над аналогичным показателем для числа вакантных рабочих мест (вакансий). Для расчета этого индекса в качестве статистической базы могут быть взяты значения численностей вакансий и безработных не только по регионам, но также по отраслям или профессиям (последнее осложняется отсутствием в данном разрезе динамической информации о вакансиях, что требует проведения систематических специальных обследований2). Сопоставительный анализ состояния и динамики региональных рынков труда показывает сильную территориальную неравномерность распределения спроса на рабочую силу и ее предложения [1]. Ликвидация структурных диспропорций подразумевает переезд части безработных из одних регионов в другие, с такими характеристиками спроса на труд, которые будут соответствовать характеристикам безработных. В конечном счете, снижение значений индекса региональной структурной безработицы означает, что соотношение региональных долей числа вакансий и безработных приближается к общероссийскому уровню. Опыт оценки данного индекса по отношению к российским данным неоднократно проводился нами в работах [2, 3, 4].

Комплексный подход к проблеме структурной безработицы подразумевает, с одной стороны, проведение активных мер со стороны предложения труда, с другой - осуществление политики в области регулирования спроса на труд, а именно изменение структуры вакантных рабочих мест путем открытия новых современных и закрытия старых морально и физически устаревших рабочих мест. Для расчета количества вакантных рабочих мест, которые необходимо перераспределить между регионами в целях снижения структурного неравновесия может быть предложен индекс, аналогичный индексу структурной безработицы [5]. Его величина в абсолютном выражении давала бы представление о числе вакансий по стране, которые надо перераспределить (открыть, создать, закрыть) по секторам для достижения структурного равновесия при заданной структуре безработных.

Применительно к ситуации в России, значение индекса региональной структурной безработицы значительно выросло в 2007–2008 гг., что соответствовало предкризисному периоду. В посткризисный период его значение заметно снизилось, и в 2009 г. составило 28, 6% против 31% в докризисном 2006 г., что, вероятно, связано с оптимизацией численности занятых и вакансий, проведенной в кризис многими компаниями (табл. 1).

Динамика региональной структурной безработицы в России

Таблица 1

|

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

|

Общая численность безработных по данным обследования населения по проблемам занятости Росстата, тыс. чел. |

7700 |

6424 |

5698 |

5959 |

5675 |

5263 |

5312 |

4589 |

4791 |

6373 |

|

Заявленная потребность в работниках, чел. |

751 |

887 |

818 |

804 |

788 |

817 |

936 |

1126 |

895 |

724 |

|

Региональная структурная безработица, % |

31,4 |

34,3 |

33,6 |

33,2 |

31,4 |

32,6 |

31,0 |

38,4 |

38,1 |

28,6 |

Расчет индекса структурной безработицы по регионам дает возможность выделить территории, где доля числа безработных в общероссийской величине превышает соот- ветствующую долю числа вакансий (трудоизбыточные регионы), и территории, для которых характерна обратная ситуация - превышение доли числа вакансий над долей числа безработных (трудонедостаточные регионы). В таблице 2 представлены две крайние группы, включающие в себя десятку регионов с максимальными и минимальными значениями разницы между региональными долями численностей вакансий и безработных, ранжированными для 2009 кризисного года. Несмотря на падение по сравнению с 2008 г.

индекса региональной структурной безработицы, суммарная доля первых десяти трудоизбыточных регионов в процентах от общей суммы по всем регионам не изменилась, оста- ваясь на уровне 46,6%. Нижний дециль, включающий регионы с положительной разницей между долями численностей безработных и вакансий характеризуется, наоборот, ростом соответствующего значения с 21,2 % до 25,2 %. Расширила свои границы, увеличив число регионов с 10 до 18, группа, в которой разница I u у -v у lx 100, где u - число безработных, v - число вакантных рабочих мест, I -^ индекс региона, находится в пределах [- 0,1; 0,1], что соответствует близкой к оптимальной с точки зрения выбранного критерия структуры распределения безработных и вакансий.

Таблица 2

Величина структурных дисбалансов на рынке труда для двух крайних десятков регионов, ранжированных по данным за 2009 г. по величине отклонения доли числа безработных от доли числа вакансий в суммарной по стране величине, 2008-2009 гг., %

|

Субъекты РФ |

2008 г. |

2009 г. |

|

(U i /U)<(V i /V) |

||

|

г.Москва |

-20,46 |

-11,96 |

|

г.Санкт-Петербург |

-5,16 |

-4,92 |

|

Приморский край |

-2,72 |

-3,09 |

|

Краснодарский край |

-1,77 |

-2,35 |

|

Московская область |

-2,73 |

-1,38 |

|

Нижегородская область |

0,02 |

-0,79 |

|

Иркутская область |

-0,26 |

-0,76 |

|

Амурская область |

-1,05 |

-0,56 |

|

Белгородская область |

-0,34 |

-0,40 |

|

Новгородская область |

-0,12 |

-0,26 |

|

Хабаровский край |

-0,81 |

-0,23 |

|

(U i /U)>(V i /V) |

||

|

Пермский край |

1,74 |

0,91 |

|

Ставропольский край |

1,36 |

0,94 |

|

Забайкальский край |

1,66 |

0,95 |

|

Оренбургская область |

1,11 |

1,04 |

|

Красноярский край |

0,99 |

1,10 |

|

Республика Башкортостан |

0,54 |

1,11 |

|

Республика Татарстан |

1,20 |

1,83 |

|

Республика Ингушетия |

1,97 |

1,95 |

|

Алтайский край |

1,96 |

1,96 |

|

Республика Дагестан |

3,68 |

2,67 |

Ранговый коэффициент корреляции Спирмена, рассчитанный для 79 субъектов РФ в целях измерения сдвигов в структуре рангов, и равный для 2009 г. 0,83 говорит о наличии изменений, хотя и не значительных, порядковых значений отдельных регионов. Следовательно, совместная динамика числа вакансий и безработных по регионам, является достаточно устойчивой, хотя и подвержена изменениям.

Высокое значение индекса региональной структурной безработицы, несмотря на его снижение в 2009 г., свидетельствует о необходимости проведения активных мер с целью снижения структурных диспропорций на рынке труда. Однако политика в области регулирования локальных рынков труда со стороны предложения труда неизбежно ведет к необходимости решения вопросов миграции населения и трудовой миграции. Их динамика, объемы и интенсивность являются важной характеристикой уровня мобильности рабочей силы территории, а так же состояния и перспектив ее развития. Среди ряда причин наличия структурной безработицы выделяется тенденция снижения миграционной активности населения, что негативно сказывается и на тенденциях перераспределения рабочей силы по регионам. В сегодняшних условиях, на фоне снижающейся численности населения страны, внутрироссийская миграционная активность населения падает, что может значительно усложнять решение проблемы структурных дисбалансов, «консервируя» сложившуюся структуру распределения населения, экономически активного и неактивного населения, по регионам. Поэтому изучение особенностей межрегионального движения населения позволит лучше понять тенденции динамики и структуры предложения рабочей силы.

Разработанный на сегодняшний день инструментарий исследования движения населения и трудовых ресурсов направлен в большей степени на изучение межтерриториально- го движения населения. Оценка масштабов трудовой миграции представлена в большей мере результатами целенаправленных локальных обследований или социологических опросов, причем значительная их часть ориентирована на получение информации о внешних трудовых мигрантах. Тем не менее, анализ внутренних межрегиональных потоков населения и оценка степени интенсивности этих потоков на основе применения балансовых моделей дает характеристику миграционной активности населения и ее динамики в целом [4]. Следовательно, изучение особенностей межрегионального движения населения позволит лучше понять тенденции динамики и структуры предложения рабочей силы.

Анализ интенсивности движения населения и рабочей силы. На основе балансов территориального движения населения РФ с 1990 по 2009 гг. были получены матрицы оценок вероятностей перехода населения между регионами P = || p j ||, методика расчета которых описана в работе [4].

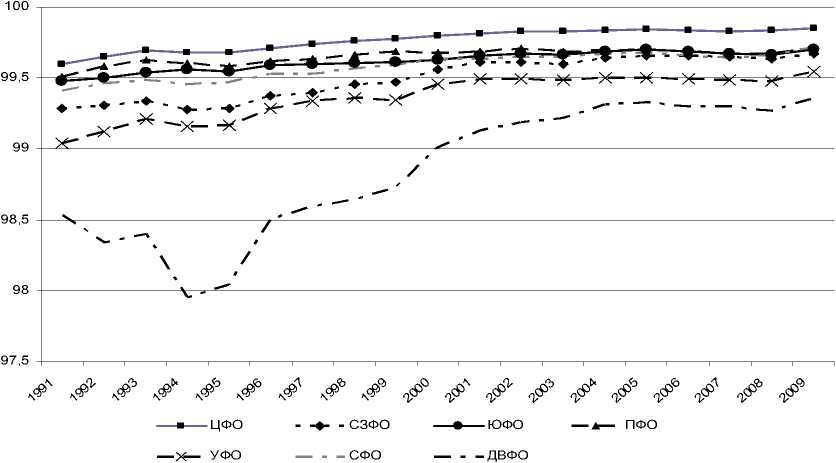

Рисунок 1

Динамика вероятностей перехода ( p i х 100 ) внутри федеральных округов, 1991-2009 гг.

Анализ динамики оценок этих вероятностей показал, что, во-первых, величины и структура основных потоков движения населения подтверждает тенденцию оттока населения в западную часть страны. Во-вторых, снижение значений исследуемого параметра на протяжении всего рассматриваемого периода по всем федеральным округам свидетельствует о падении миграционной активности населения. Динамика вероятностей перехода внутри каждого федерального округа (рис. 1) характеризуется плавным ростом показателя. Из общей тенденции выделяется Дальневосточный федеральный округ, в динамике показателя которого наблюдается провал в 1994-1995 гг. Поскольку матрица P = | \рД - стохастическая ( ^ p j = 1, p j > 0 ), то рост ее диагональных элементов сопровождается уменьшением суммы вероятностей совершить переход по всем другим направлениям.

Для иллюстрации проследим динамику вероятности перехода населения в Центральный федеральный округ (ЦФО) из других федеральных округов. Несмотря на то, что по сравнению с другими регионами ЦФО является центром притяжения большинства мигрантов, что находит свое отражение в характерном для последних десятилетий явлении в России, названном «западным дрейфом», тем не менее, наблюдается стабильное сниже- ние вероятности переехать в него из других федеральных округов (табл. 3). В 2009 г. вероятности перехода составляют меньше половины от своего аналогичного значения в 1991 г.

Таблица 3

Темпы роста оценок вероятностей перехода и закрепления населения федеральных округов Российской Федерации

Темпы роста вероятности перехода населения из федеральных округов в ЦФО, в % к 1991 году

|

Федеральные округа |

1995 |

2000 |

2005 |

2007 |

2009 |

|

Центральный |

100,1 |

100,2 |

100,2 |

100,2 |

100,2 |

|

Северо-западный |

85,7 |

60,6 |

47,8 |

47,9 |

45,7 |

|

Южный |

73,6 |

45,4 |

39,0 |

50,8 |

42,4 |

|

Приволжский |

80,2 |

48,7 |

34,6 |

34,4 |

31,7 |

|

Уральский |

98,8 |

66,6 |

49,8 |

52,4 |

43,4 |

|

Сибирский |

76,2 |

44,8 |

33,2 |

33,8 |

32,9 |

|

Дальневосточный |

68,1 |

46,2 |

30,8 |

30,4 |

27,2 |

|

Темпы роста оценок вероятности закрепления для федеральных округов РФ, в % к 1991 году |

|||||

|

Центральный |

100,4 |

100,2 |

100,4 |

100,7 |

100,4 |

|

Северо-западный |

100,4 |

100,8 |

101,1 |

101,4 |

100,4 |

|

Южный |

99,5 |

99,5 |

99,7 |

100,0 |

99,5 |

|

Приволжский |

100,3 |

100,4 |

100,7 |

101,1 |

100,3 |

|

Уральский |

100,8 |

101,1 |

101,3 |

101,8 |

100,8 |

|

Сибирский |

100,5 |

100,8 |

101,2 |

101,7 |

100,5 |

|

Дальневосточный |

101,0 |

101,9 |

102,2 |

102,6 |

101,0 |

Лежащая в основе расчетов модель дает возможность получить оценки показателя q: ( t ) - вероятности закрепления населения в заданном состоянии (регионе). Анализ поведения этого показателя (см. вторую часть таблицы 3) также дает представление о динамике подвижности населения России. По всем округам, за исключением Южного ФО, оценки вероятности закрепления населения возросли. Данные расчеты могут быть дезагрегированы до уровня субъектов РФ для получения более детального представления о характере межрегиональной активности населения.

В условиях сокращения численности населения страны, усугубляемое процессом его старения, падение внутренней миграционной активности населения, отраженное в динамике всех приведенных показателей, должно стимулировать политику регионов к более эффективному использованию имеющихся трудовых ресурсов. Дефицит рабочей силы является существенным ограничением социально-экономического развития территорий. В связи с этим особенно актуальным является исследование причин снижения численности мигрантов, а также факторов, влияющих на принятие решения потенциальным мигрантом о переезде в тот или иной регион. Решение отдельного человека или домохозяйства о миграции может быть обусловлено целым рядом разнообразных причин, поэтому на макроэкономическом уровне при исследовании процесса движения населения необходимо оценить и учесть влияние множества различных (социально-экономических, политических, культурных и др.) факторов. В связи с этим необходим процесс интеграции сведений, полученных в ходе обследований населения с теоретическими результатами факторного моделирования движения населения.

Как указывается, например, в работе [6], фактор жилищных условий и материальное состояние людей не имеют сильной связи с потенциальной миграционной активностью населения. Там же отмечается, что более активно незанятое население и часть населения, которая имела предыдущий миграционный опыт. Однако люди, на протяжении длительного срока не имеющие работу не готовы менять свое место жительства. С одной стороны, такие выводы правомерны, с другой – утверждение об отсутствии тесной связи потенциальной миграционной активности с жилищными условиями понуждает дифференцировать население по различным критериям. Для одних групп связь, действительно, может отсутствовать, для других она будет проявляться в заметной степени. Очевидно, что миграционные намерения людей с разным уровнем образования будут подвержены влиянию различных социально–экономических факторов. Не последнюю роль будут играть и половозрастные градации, материальная обеспеченность и другие положенные в основу признаки. Все это значительно расширяет круг задач аналитических исследований, детализируя их до различных групп населения. Однако отсутствие статистических данных по различным выделенным группам значительно усложняет возможности анализа.

Многие аспекты факторного анализа и прогноза динамики движения населения и трудовых ресурсов уже рассмотрены в литературе [4, 6, 7], однако оценка влияния на процесс движения населения и трудовых ресурсов широкого круга факторов всегда актуальна. Кроме того, возникает необходимость актуализировать полученные ранее оценки динамики движения населения и трудовых ресурсов.

Выявление и отбор факторов. На данном этапе работы корреляционный анализ, результаты которого рассмотрены ниже, основан на статистической базе из 90 социальноэкономических показателей за 1994-2009 гг. Совокупность отобранных признаков была разбита на 7 условных групп, отображающих бюджетную, экономическую, социальную, демографическую и другие сферы. В качестве результативного признака за тот же период были взяты вероятности перехода населения между федеральными округами ( pij ). Корреляционный анализ показателей, выбранных в качестве факторных переменных, проводился на основе выборки по 7 федеральным округам. При этом факторные переменные, значимые для вероятностей перехода для одного федерального округа, могут оказаться совершенно незначимыми для другого округа, поэтому первоначально выделены факторные признаки, которые значимы для всех федеральных округов по всем направлениям выбытия (при выбранном пороговом уровне коэффициента корреляции, равном 0,6), что позволило снизить их число до 27 (табл. 4).

Таблица 4

Количество отобранных факторных переменных в результате корреляционного анализа

|

№ группы |

Группа переменных |

Количество факторных переменных |

|

|

начальное количество |

после корреляционного анализа |

||

|

1 |

Показатели уровня жизни населения |

7 |

2 |

|

2 |

Показатели занятости и рынка труда |

14 |

3 |

|

3 |

Показатели социально-бюджетной сферы |

21 |

10 |

|

4 |

Демографические характеристики региона |

19 |

4 |

|

5 |

Уровень экономического развития региона (макроэкономика) |

17 |

2 |

|

6 |

Рынок жилья, жилищно-коммунальные услуги, тарифы |

7 |

4 |

|

7 |

Другие показатели (климатически-экологические факторы и т.д.) |

5 |

2 |

|

Итого |

90 |

27 |

|

При группировке факторных признаков были исключения. Например, для выбытия из Южного федерального округа (ЮФО) во все другие округа влияние численности постоянного населения ЮФО носило отрицательный характер (что можно объяснить ростом постоянного населения на территории данного округа и снижением показателя вероятности выбытия из него по всем направлениям за исследуемый промежуток времени). Для других федеральных округов падение миграционной активности происходило на фоне снижения численности постоянного населения. Связь удельного веса жилых домов, по- строенных населением за счет собственных и заемных средств, в общем вводе жилья с вероятностью выбытия из Дальневосточного федерального округа совершенно незначима (тогда как для остальных округов она отрицательна). В целом, сложно поддающиеся смысловой интерпретации результаты (например: снижение числа дошкольных учреждений или рост индекса цен на первичном рынке жилья в регионе выхода вызывают снижение миграционной активности в нем) можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, корреляционный анализ проводится с целью не выявления причинно-следственных связей, а обнаружения сонаправленных тенденций в динамике факторных и результативных показателей за рассматриваемый период. Во-вторых, такого рода анализ является начальным этапом для «отбрасывания» незначимых факторов, что позволяет снизить размерность вектора–показателей, после чего проводиться еще один (возможно, с более высоким уровнем порогового значения коэффициента корреляции) для отбора наиболее связанных с точки зрения коэффициента корреляции переменных. Последний этап будет предполагать отбор из оставшихся переменных тех факторов, которые по смысловой нагрузке могут оказывать влияние на миграционную активность населения, и спецификацию регрессионного уравнения. Причем, выбранные в качестве объясняющих переменных факторы должны быть прогнозируемыми для получения прогнозных оценок вероятностей (интенсивностей) миграционных потоков.

Особую сложность в корреляционном анализе составляет выбор территории, в рамках которой действуют социально–экономические показатели. В качестве объясняемой переменной выступает миграционный поток (который может быть выражен как в абсолютных, так и в относительных единицах), связывающий две территории. Соответственно, выбор региона (округа, области) индивидуумом определяется факторами, действующими как на территории выбытия, так и на территории прибытия. Данному факту посвящена, например, работа [7], в которой автор классифицирует оказывающие влияние на решение индивидуума о миграции на факторы, связанные с территорией как выбытия так и прибытия населения.

В данной работе приводятся результаты корреляционного анализа взаимосвязи вероятностей перехода населения между федеральными округами и показателями, действующими на территории выбытия, в целях выделения среди них «выталкивающих» и «притягивающих». Однако в этом случае исследуется лишь одна сторона процесса, при этом исключаются притягивающие и выталкивающие факторы территории прибытия. Статистическая база по факторным социально-экономическим показателям, а так же наличие оценок вероятностей перехода по 42 потокам движения населения между федеральными округами (внутрирегиональные потоки исключаются из рассмотрения) делает решение задачи выявления зависимостей между потоками и показателями как территории выбытия, так и территории прибытия возможным, но весьма громоздким и трудоемким.

В связи с этим, чтобы «обойти» проблему специального выделения факторов территории выбытия и прибытия, предлагается для учета динамики отношений факторов двух территорий введение социально-экономического расстояния между регионами (федеральными округами). Осуществление факторного анализа, где в качестве результативных переменных использовались вероятности перехода между федеральными округами, а объясняющих переменных – показатель социально-экономического расстояния между округами было сделано в работе [8]. Методика построения объясняющей переменной сводится в данной работе к расчету матриц расстояний между федеральными округами, элементы которых вычисляются на основе показателей вклада регионов в суммарный валовой региональный продукт (ВРП). Очевидно, что выбор факторов, дающих характеристику дифференциации федеральных округов, не ограничивается одним показателем ВРП. Распределение долей ВРП по регионам представляет собой весьма устоявшуюся структуру, динамика которой весьма стабильна во времени. Следовательно, выявить какие-либо качественные связи между расстоянием и вероятностью совершить переезд между парой регионов представляется маловероятным. Поэтому, с одной стороны, интегральный показатель должен включать в себя различные социально-экономические характеристики регионов, с другой – их число не должно быть слишком большим, чтобы не погасить в себе изменения отдельных показателей. Одним из основных требований к выбору до- минантных факторов является наличие прогноза по ним, с целью расчета матрицы расстояний на t периодов вперед для прогнозирования интенсивности межрегиональных миграционных потоков.

В данной работе в целях иллюстрации социально-экономическое расстояние между федеральными округами оценивалось на основе двух важных составных частей валового внутреннего продукта, рассчитанного методом формирования по источникам доходов, как оплата труда наемных работников (резидентов и нерезидентов) и валовая прибыль всех отраслей или институциональных секторов в текущих ценах. Полная статистическая база по этим показателям представляет собой временные ряды с 2002 г. по 2008 г., что является существенным ограничением для построения на следующем шаге регрессионных зависимостей.

В качестве меры расстояния между двумя федеральными округами было использовано евклидово расстояние, вычисляемое по формуле: d ij = К^ ( x k - x k ) 2 , где V к =1

г = 1,..., N , N - число регионов, p - число факторов, характеризующих социальноэкономическое положение регионов.

Таблица 5

Темпы роста социально-экономического расстояния между федеральными округами Российской Федерации относительно 2002 г.

при учете двух выделенных факторов

|

ЦФО |

СЗФО |

ЮФО |

ПФО |

УФО |

СФО |

ДФО |

|

|

2005 г. |

|||||||

|

ЦФО |

1,15 |

1,17 |

1,31 |

1,27 |

1,17 |

1,15 |

|

|

СЗФО |

1,15 |

1,18 |

0,74 |

0,79 |

1,10 |

1,16 |

|

|

ЮФО |

1,17 |

1,18 |

0,89 |

0,92 |

0,97 |

1,03 |

|

|

ПФО |

1,31 |

0,74 |

0,89 |

0,83 |

0,77 |

0,92 |

|

|

УФО |

1,27 |

0,79 |

0,92 |

0,83 |

0,73 |

0,95 |

|

|

СФО |

1,17 |

1,10 |

0,97 |

0,77 |

0,73 |

1,04 |

|

|

ДФО |

1,15 |

1,16 |

1,03 |

0,92 |

0,95 |

1,04 |

|

|

2008 г. |

|||||||

|

ЦФО |

1,30 |

1,26 |

1,51 |

1,62 |

1,35 |

1,28 |

|

|

СЗФО |

1,30 |

0,84 |

0,77 |

0,21 |

0,52 |

1,13 |

|

|

ЮФО |

1,26 |

0,84 |

0,78 |

0,49 |

0,63 |

1,41 |

|

|

ПФО |

1,51 |

0,77 |

0,78 |

1,53 |

0,88 |

0,93 |

|

|

УФО |

1,62 |

0,21 |

0,49 |

1,53 |

0,23 |

0,69 |

|

|

СФО |

1,35 |

0,52 |

0,63 |

0,88 |

0,23 |

0,96 |

|

|

ДФО |

1,28 |

1,13 |

1,41 |

0,93 |

0,69 |

0,96 |

|

Разница между двумя вышеуказанными факторами вычислялась на основе их относительных значений, представляющих собой доли того или иного фактора в суммарной по стране величине. С целью анализа динамики изменения социально-экономических расстояний между федеральными округами за промежуток времени с 2002 г. по 2008 г. в таблице 5 на две даты приведены количественные оценки расстояний, представленные в виде процентов от своей величины в 2002 г.

Исходя, например, из цифр, расположенных в первых строчках двух подтаблиц для 2005 г. и 2008 г. можно сделать вывод о стабильном увеличении расстояния между Центральным федеральным округом (ЦФО) и всеми остальными федеральными округами.

Наибольший разрыв по выбранным показателям наблюдается между Центральным и Уральским федеральными округами: за 6 лет расстояние между ними увеличилось более чем в полутора раза. Выяснить, какой из показателей способствовал получению такого разрыва, помогает разложение конечной меры расстояния на две отдельные компоненты. Проведенный анализ показал, что причиной этого являлось одновременное увеличение доли ЦФО в общей сумме по регионам как по показателю оплаты труда (с 0,27 до 0,34), так и по валовой прибыли (с 0,36 до 0,43) на фоне падения соответствующих долей для УФО. Подобный анализ, проведенный по всем федеральным округам, позволяет выявить причины резкого роста или падения меры расстояния, по каждому отдельно взятому показателю для каждого федерального округа.

Построение матриц расстояний преследует цель получения динамики объясняющей переменной для спецификации зависимостей показателей миграционной активности населения и расчета регрессионных уравнений. В перспективе целесообразно продолжить исследование влияния социально-экономического расстояния на процесс движения населения и рабочей силы на уровне отдельных субъектов Российской Федерации. Это позволит, в случае выявления адекватных зависимостей и наличия сценариев перспективной динамики социально-экономических факторов, получать перспективные оценки вероятностей перехода населения и рабочей силы между регионами. Такие оценки помогут дать более содержательный прогноз перспективного состояния региональных рынков труда. Сегодня дефицит предложения труда на большинстве региональных рынков труда в стране восполняется внешними трудовыми мигрантами, однако в условиях высокого уровня региональной структурной безработицы проблемы низкой внутренней миграционной активности населения России обостряются. Есть здесь и социальная составляющая. Необходимо создать условия для переселения российских граждан из тех мест, где они оказались в период социалистического размещения производительных сил, если концепция размещения последних меняется. Теоретические исследования и прикладные расчеты в данной области могут способствовать повышению качества проводимой государством миграционной политики.

* * *

-

1. Долгова И.Н., Коровкин А.Г., Королев 5. Коровкин А.Г., Королев И.Б., Единак Е.А.

-

2. Коровкин А.Г. Проблемы согласования 6. Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В. Демографи-

- спроса на рабочую силу и ее предложения на ческие и социально-экономические факторы ди-

- российском рынке труда // Проблемы прогно- намики миграционной активности населения Рос-

зирования №2, 2011. сии: современная ситуация и перспективы // На-

- 3. Коровкин А.Г, Долгова И.Н., Королев И.Б. учные труды: Ин-т народнохозяйственного про-

- Региональная структурная безработица и мос- гнозирования. / Гл. ред. А.Г. Коровкин. М.: МАКС

ковский рынок труда. Проблемы и перспективы Пресс, 2008.

-

4. Коровкин А.Г. Динамика занятости и рын- 8. Everett S. Lee , Theory of Migration // Demog-

ка труда: вопросы макроэкономического ана- raphy. 3(1). 1966

И.Б. Динамика показателей сферы занятости и Оценка естественного уровня безработицы и ва- рынка труда в России: межрегиональный ана- кансий // Системное моделирование социально- лиз // Научные труды: Институт народнохозяй- экономических процессов: труды 34 международ- ственного прогнозирования РАН / Гл. ред. А.Г. ной научной школы-семинара, г.Светлогорск Ка-

Коровкин. М.: МАКС-Пресс, 2009. лининградской области (в печати).

обеспечения занятости населения и развития 7. Коровкин А.Г., Долгова И.Н, Королев И.Б., социально-трудовых отношений в Москве в Полежаев А.В. Подходы к факторному прогнози- условиях перехода к инновационной экономи- рованию внутренней миграции населения и рабо- ке: Сборник докладов и выступлений по мате- чей силы России // Научные труды: Ин-т народно- риалам научно-практической конференции. хозяйственного прогнозирования. / Гл. ред. А.Г.

Товарищъ-Медиа, М. 2010. Коровкин. М., МАКС Пресс, 2009.

лиза и прогнозирования. М.: МАКС-Пресс, 2001.

Список литературы Социально-экономическое расстояние как фактор межрегионального движения населения и рабочей силы

- Долгова И.Н., Коровкин А.Г., Королев И.Б. Динамика показателей сферы занятости и рынка труда в России: межрегиональный анализ//Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН/Гл. ред. А.Г. Коровкин. М.: МАКС-Пресс, 2009. EDN: KVJOEL

- Коровкин А.Г. Проблемы согласования спроса на рабочую силу и ее предложения на российском рынке труда//Проблемы прогнозирования №2, 2011. EDN: ODDMON

- Коровкин А.Г, Долгова И.Н., Королев И.Б. Региональная структурная безработица и московский рынок труда. Проблемы и перспективы обеспечения занятости населения и развития социально-трудовых отношений в Москве в условиях перехода к инновационной экономике: Сборник докладов и выступлений по материалам научно-практической конференции. Товарищъ-Медиа, М. 2010.

- Коровкин А.Г. Динамика занятости и рынка труда: вопросы макроэкономического анализа и прогнозирования. М.: МАКС-Пресс, 2001. EDN: TYTJPN

- Коровкин А.Г., Королев И.Б., Единак Е.А. Оценка естественного уровня безработицы и вакансий//Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 34 международной научной школы-семинара, г.Светлогорск Калининградской области (в печати). EDN: VWCVYT

- Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В. Демографические и социально-экономические факторы динамики миграционной активности населения России: современная ситуация и перспективы//Научные труды: Ин-т народнохозяйственного прогнозирования./Гл. ред. А.Г. Коровкин. М.: МАКС Пресс, 2008. EDN: KWBWGN

- Коровкин А.Г., Долгова И.Н, Королев И.Б., Полежаев А.В. Подходы к факторному прогнозированию внутренней миграции населения и рабочей силы России//Научные труды: Ин-т народнохозяйственного прогнозирования./Гл. ред. А.Г. Коровкин. М., МАКС Пресс, 2009. EDN: KVJOHD

- Everett S. Lee, Theory of Migration//Demography. 3(1). 1966.