Социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации: проблемы и тенденции

Автор: Волкова А.В.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 4 т.25, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен процесс динамики дифференциации социально-экономического регионального развития экономики, который обострился в период экономических реформ в постсоветский период. Региональные экономики в рассматриваемый период с 2011 по 2020 г. продемонстрировали высокую чувствительность и резкий спад после введения первой волны экономических санкций и замедление экономических процессов на фоне пандемии новой короновирусной инфекции. Проведенный анализ статистических показателей социально-экономического развития регионов Российской Федерации 2011-2020 гг. позволяет говорить о наличии высокого уровня асимметрии в развитии регионов. В результате выявлена дифференциация значений ВРП на душу населения в регионах РФ за 2011-2020 гг. и намечающейся тенденции незначительного снижения региональных диспропорций. По федеральным округам проведено исследование основных социально-экономических показателей 2020 г. (в % по отношению к 2011 г.), выделены группы регионов, которые в 2020 г. показали наилучший и наихудший результат по видам экономической деятельности. Результаты свидетельствуют о том, что несмотря на спад экономических показателей РФ в 2014-2015 гг. экономика многих регионов продемонстрировала быстрое восстановление после воздействия внешних шоков. Несмотря на это сохраняется значительный дисбаланс развития между различными регионами, в основе которого лежит ориентированность экономики на экспорт ресурсов. В 17 раз уровень ВРП на душу населения в регионах, богатых природными ресурсами, превышает уровень остальных субъектов, причем количество отстающих в 3 раза больше благополучных регионов в России. На протяжении всего рассматриваемого периода колебания этих соотношений практически не изменяются. Все это является источником напряженности в обществе, усиливая социальное недовольство и как следствие сужение спектра средств государственного регулирования.

Региональная экономика, дифференциация регионального развития, асимметрия регионального развития, оценка неоднородности социально-экономического развития территории, региональный рост

Короткий адрес: https://sciup.org/149144867

IDR: 149144867 | УДК: 332.1(470+571):330.34 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2023.4.4

Текст научной статьи Социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации: проблемы и тенденции

DOI:

В современных условиях, где зачастую время решает все, важно иметь хорошо управляемую и быстро откликающуюся на управленческие воздействия экономическую систему. Поэтому усилия государственных органов многих стран направлены на создание единого, хорошо организованного экономического пространства. Для этого необходимо, чтобы территориальная структура экономики была максимально однородной.

С другой стороны, для развития экономической системы необходимо понимать суть происходящих процессов в ее составных частях и выявлять факторы, определяющие эти процессы. Выявление региональных особенностей и проблем регионального развития с последующей выработкой мер нивелирования диспропорций экономической деятельности субъектов является основой успешного государственного регулирования.

Оценки региональной дифференциации социально-экономического развития проводятся для объективной диагностики и корректировки выбранной региональной политики.

Россия исторически имеет неоднородное экономическое пространство, это обусловлено асимметрией распределения территории и населения по ней. 22 % территории с 71 % проживающего населения принадлежит европейской части, а 78 % территории восточнее уральских гор населяет только 29 % осталь- ного населения. «По социально-экономическим показателям различия между западом и востоком были велики на момент начала 1990 года» [Гранберг, 2001], так же эти различия сохраняются значительными и в настоящий момент времени. Европейская часть по данным Росстата в 2020 г. концентрирует 73 % обрабатывающих производств, при том что на азиатскую часть приходится такая же доля добычи полезных ископаемых и основной объем запасов природных ресурсов.

Если рассмотреть основные экономические показатели по федеральным округам, то в 2020 г. 48,71 % занятых в экономике, 49,55 % всех основных фондов, 48,59 % промышленного производства общероссийских показателей приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа. Это является показателем значительной асимметрии экономического развития, с одной стороны, демонстрирует первоначальную территориальную, демографическую и экономическую разницу между регионами, а с другой стороны, реальную неравномерность их экономического развития. На 1 января 2021 г. первый дециль российских регионов дает 56,6 % от общероссийского объема промышленного производства, при этом последний дециль – лишь 0,5 % промышленной продукции России.

Проблема дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития еще со времен СССР находилась под пристальным вниманием и контролем государства.

Механизмы социально-экономического выравнивания положения регионов применялись при этом характерные для административноплановой системы, включающие в себя: плановые цены, прямое финансирование и регулирование социально-экономической сферы регионов, различные дотации и субвенции. Но несмотря на эти мероприятия между регионами сохранялись существенные социальноэкономические различия, усилившиеся в период перехода к новым экономическим отношениям и ослабления роли государства в экономике.

С распадом СССР Российская Федерация утратила прямые выходы в страны Центральной и Западной Европы, Ближнего Востока, портовую инфраструктуру в Черном и Балтийском морях, железнодорожные, автомобильные и трубопроводные коммуникации международного значения [Гранберг, 2011]. Были утрачены налаженные связи и специализации производства, существовавшие между регионами РФ и бывшими республиками СССР. В образовавшихся новых приграничных регионах необходимо было вновь создать соответствующую инфраструктуру, наладить производство и решить возникшие гуманитарные вопросы.

Все это проходило на фоне перехода к рыночной экономике и смены политической идеологии, который осложнялся неоднородностью экономического пространства, открытием границ и разной степенью адаптации регионов к новым условиям. Столичные регионы, которые были специализированы на торговле, финансах, посреднических функциях, быстрее других смогли использовать выгоды новых экономических условий и регионы-экспортеры природных ресурсов, продукция которых пользуется устойчивым внешним спросом. Это – нефть, газ, цветные металлы, алмазы.

Одновременно с этим изменились и экономические отношения центра и периферии. Стала сокращаться государственная финансовая поддержка, произошли существенные изменения в перераспределении государственного имущества, налоговых отчислений, социальных трансферов, полномочий и функций, что явилось основой существующей сегодня высокой степени неоднородности развития территорий РФ.

Неоднородное экономическое пространство оказывает существенное влияние на государственное устройство, структуру и эффек- тивность экономики, стратегию и тактику институциональных преобразований и социально-экономической политики. Уменьшение пространственной поляризации улучшает условия развития общенационального рынка, сбалансированности социально-экономических изменений и формирует единство национального сознания для укрепления государственности, повышая инвестиционную привлекательность территорий и стимулируя экономическое развитие [Егорова, 2010].

Наличие межрегионального социальноэкономического неравенства присутствует во всех странах мира, имеющих административнотерриториальное деление, некоторый его уровень даже считается полезным, создавая стимулы для конкуренции между регионами. Например, США имеют 51 штат, при этом дифференциация по уровню ВРП на душу населения чуть больше 5, в Бразилии, состоящей из 27 штатов, этот показатель равен 6, для Индии с 28 штатами и 8 союзными территориями – 10. Допустимый уровень дифференциации развития территорий не больше трех, но чем выше уровень поляризации социально-экономического развития регионов, тем опаснее последствия этого процесса. Чем выше этот показатель, тем больше вероятность социальных потрясений и нестабильности экономического роста, а в перспективе при неконтролируемом процессе вполне может привести к распаду государства. Раз-нонаправленность интересов отдельных регионов ухудшает качество экономического пространства, не позволяет применять единые государственные программы, снижая качество управления и эффективность функционирования экономической системы.

Материалы и результаты

Чтобы оценить различия экономического развития регионов России, рассмотрим показатель ВРП на душу населения по регионам РФ с 2011 по 2020 г. в текущих ценах. Этот показатель очень агрегированный и не дает возможности детального анализа структуры экономики отдельного региона, однако, именно он позволяет судить о диспропорциях экономического развития [Петрова и др., 2015].

Анализ статистических данных показал, что размах ВРП на душу населения в 2011 г.

составил – 63 569,7 руб./чел. по Республике Ингушетия и 1 210 003,9 руб./чел. по Сахалинской области, что в 19 раз больше минимального значения. В 2020 г. ВРП на душу населения Республики Ингушетия в 17 раз меньше значения Чукотского автономного округа, равного 2 404 271,2 руб./чел. Эти сопоставления наглядно демонстрируют, что для РФ в постреформенный период характерна внутренняя неоднородность, которая сопоставима только с межстрановыми сравнениями. Однако анализ динамики данного показателя демонстрирует наметившийся сдвиг в сторону уменьшения диспропорции регионального развития России.

Более детальный анализ показателя ВРП на душу населения в 2011 г. выявил, что кроме перекоса в значении показателей социально-экономического развития для Российского государства характерна высокая территориальная концентрация, при которой 34,3 % ВРП страны сосредоточивается на 8,82 % территории с долей населения лишь 12,7 % от общероссийского. К регионам с высокой долей ВРП относятся Москва и Московская область, а также Тюменская область с округами. За исследуемый период территориальная концентрация ВРП практически не изменилась, так в 2020 г. на эти же регионы приходилось соответственно 34,5 % ВРП при 16,5 % населения и той же территории.

Подобная территориальная концентрация объясняется нефтегазовой основой рыночной экономики России и обусловливает корреляцию динамики развития этих регионов. Высокие показатели Московского региона объясняются концентрацией финансовых, торговых и посреднических функций, опережающим развитием информационных технологий и телекоммуникаций, тогда как в Тюменском регионе она связана с добывающей промышленностью [Кузнецова, 2012].

Сгруппируем регионы по отношению к среднероссийской величине ВРП на душу населения, имеющих равные интервалы отклонений (25 п.п.) от среднего значения, так, как показано в таблице 1.

В 2011 г. по показателю ВРП на душу населения в группу регионов, превышающих 150 % от средней, входило 8 регионов: Сахалинская область – 459 % к средней, Тюменская область – 454, Чукотский автономный округ – 335, г. Москва – 326, Республика Саха (Якутия) – 193, Республика Коми – 185, Магаданская область – 176, г. Санкт-Петербург – 161 % [Регионы России, 2013]. В 2020 г. эта группа составила 10 регионов: Республика Коми покинула группу лидеров, но в нее дополнительно вошли Мурманская область – 192, Красноярский край – 170 и Камчатский край – 169 % [Регионы России, 2022].

Группу наименее развитых (менее 50 %) по показателю ВРП на душу населения в 2011 г. составляли 11 регионов: это Республика Адыгея – 49, Республика Алтай – 48, Ивановская область – 46, Республика Северная Осетия – Алания – 46, Республика Дагестан – 43, Республика Тыва – 41, Кабардино-Балкарская Республика – 40, Карачаево-Черкесская Республика – 39, Республика Калмыкия – 39, Чеченская Республика – 25, Республика Ингушетия – 24 % к средней [Регионы России, 2013]. В 2020 г. группу наименее развитых покинули

Таблица 1. Распределение регионов по величине ВРП на душу населения относительно среднероссийской величины данного показателя

Table 1. Distribution of regions by GRP per capita relative to the Russian average value of this indicator

|

Группы регионов по отношению к среднероссийской величине ВРП на душу населения |

Число регионов в группе |

Доля в суммарном объеме ВРП,% |

Средняя групповая величина ВРП на душу населения к средней по Российской Федерации, % |

|||

|

2011 г. |

2020 г. |

2011 г. |

2020 г. |

2011 г. |

2020 г. |

|

|

1 – более 150 % |

8 |

10 |

28,6 |

33,0 |

286 |

270,3 |

|

2 – 125–150 % |

9 |

2 |

14,7 |

3,2 |

131,1 |

129,4 |

|

3 – 100–125 % |

8 |

9 |

10,8 |

12,4 |

107,6 |

113,3 |

|

4 – 75–100 % |

19 |

22 |

20,9 |

24,0 |

87,9 |

89,6 |

|

5 – 50–75 % |

25 |

30 |

19,5 |

23,0 |

62,4 |

62,8 |

|

6 – менее 50 % |

11 |

9 |

5,2 |

4,4 |

40 |

40,4 |

Примечание. Рассчитано автором.

Республика Адыгея и Республика Алтай (Алтайский край), таким образом, осталось 9 регионов, включая Республику Крым – 48 % к средней по России [Регионы России, 2022].

Из таблицы 1 видно, что по величине ВРП регионы имеют асимметрию распределения относительно среднероссийского показателя как в 2011, так и в 2020 году. Показатель ВРП на душу населения ниже среднего по России в 2011 г. имеют 55 регионов (что составляет 45,6 % суммарного ВРП), в 2020 г. – 61 регион (51,5 % суммарного ВРП). Соответственно, выше среднероссийского – 25 (54,1 % суммарного ВРП) в 2011 г. и 21 (48,5 % суммарного ВРП) в 2020 году. При этом произошло увеличение количества регионов, у которых ВРП ниже среднего на 25 п.п. так и на 50 п.п. соответственно на 3 и 5 регионов в 2020 году [Регионы России, 2013; 2022]. Отношение средних значений ВРП на душу населения первой и последней групп незначительно отличаются на начало и конец рассматриваемого периода и составляют 7,15 и 6,69 раза в 2011 и 2020 гг. соответственно.

По показателю объема промышленного производства выше среднероссийского уровня было и осталось 24 региона и на начало и конец рассматриваемого периода.

В 2011 г. Тюменская область, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, и Сахалинская область имели уровень ВРП на душу населения выше среднероссийского в 4,5 раза. В 2020 г. это превалирование Тюменской области по уровню ВРП на душу населения снизилось до 3,5, а Сахалинская область уступила первую позицию Чукотскому автономному округу, у которого данный показатель выше среднероссийского в 4,3 раза, г. Москва по этому показателю в 2011 г. превышала среднее в 3,3 раза, а в 2020 г. – в 2,8.

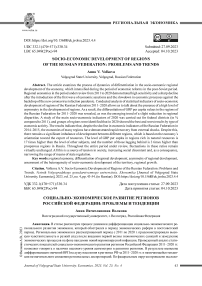

Количество регионов с показателем ВРП на душу населения больше среднего по стране за рассматриваемый период приведено на рисунке 1.

На представленной гистограмме наглядно видно (рис. 1), что количество, как и перечень регионов, у которых ВРП на душу населения превышает среднероссийский, ежегодно остается практически неизменным. Из чего следует, что политика государства, направленная на сглаживание дифференциации социально-экономического развития, не является эффективной.

Социально-экономические показатели развития по федеральным округам (см. табл. 2)

Рис. 1. Количество регионов по показателю ВРП на душу населения выше среднего по РФ по годам Fig. 1. The number of regions in terms of above-average GRP per capita for the Russian Federation by year

Примечание. Рассчитано автором.

демонстрируют дифференциацию экономических потенциалов, при этом сильно сглаживая межрегиональные диспропорции регионов.

По перечню представленных социальноэкономических показателей федеральных округов были рассчитаны средние значения, как обобщающий результат деятельности субъектов. При этом среднее значение показателей столбцов рассчитано по формуле средней геометрической величины для получения среднего состояния всех показателей по федеральным округам.

Анализируя полученные средние, можно сказать, что лучшую динамику всех показателей демонстрирует Дальневосточный ФО, хуже всех прирост показателей у Сибирского ФО. Минимальное значение столбца демонстрирует наиболее худшее состояние показателя социально-экономического развития того или иного федерального округа по отношению к началу периода.

В таблице 3 рассматриваются регионы, входящие в первый и последний дециль по основным социально-экономическим показателям в 2020 г. относительно 2011 г., % (в постоянных ценах 2020 г.). Самые медленные темпы развития в 2020 г. по отношению к 2011 г. продемонстрировали: Самарская область по уровню среднедушевого дохода (78 %), Омская область по добыче полезных ископае- мых (27 %), Республика Калмыкия по уровню обрабатывающих производств (29 %), Республика Ингушетия по уровню производства и распределения электроэнергии, газа и воды (44 %), Мурманская область по уровню продукции сельского хозяйства (30 %), Республика Коми по уровню строительства (36 %), Карачаево-Черкесская Республика по обороту розничной торговли (71 %), Еврейская автономная область по инвестициям в основной капитал (34 %).

Напротив, при этих же условиях в отдельных регионах наблюдается увеличение экономической активности, когда показатели развития заметно выше уровня 2011 года. Опережающие темпы развития наблюдаются: в Республике Ингушетия по уровню строительства (556 %) и инвестициям в основной капитал (276 %); Чеченской Республике по потребительским расходам в среднем на душу населения (161 %), производству и распределению электроэнергии, газа и воды (335 %), обороту розничной торговли (144 %); Магаданской области по уровню среднедушевых доходов (132 %); в г. Санкт-Петербург по уровню стоимости основных фондов по полной учетной стоимости (380 %) и добыче полезных ископаемых (645 %); Чукотском автономном округе по обрабатывающим производствам (7 127 %); Псковской области по величине продукции сельского хозяйства (240 %).

Таблица 2. Изменение основных социально-экономических показателей по федеральным округам в 2020 г., % к 2011 году

Table 2. Changes in the main socio-economic indicators in federal districts in 2020, % compared to 2011

|

Показатель |

ЦФО |

СЗФО |

ЮФО |

СКФО |

ПФО |

УФО |

СФО |

ДФО |

|

Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. |

111 |

103 |

120 |

111 |

91 |

102 |

84 |

117 |

|

Среднедушевые денежные доходы (в месяц, руб.) |

101 |

106 |

105 |

92 |

94 |

90 |

96 |

97 |

|

Потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц, руб.) |

102 |

108 |

107 |

100 |

98 |

92 |

100 |

107 |

|

Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости, млн руб. |

207 |

242 |

257 |

165 |

172 |

146 |

147 |

203 |

|

Добыча полезных ископаемых |

99 |

99 |

186 |

82 |

95 |

98 |

106 |

121 |

|

Обрабатывающие производства |

146 |

110 |

119 |

100 |

100 |

98 |

113 |

210 |

|

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

99 |

100 |

121 |

93 |

91 |

98 |

101 |

115 |

|

Продукция сельского хозяйства, всего |

136 |

104 |

125 |

120 |

110 |

84 |

88 |

111 |

|

Строительство, млн руб. |

123 |

83 |

75 |

159 |

104 |

130 |

92 |

120 |

|

Оборот розничной торговли, млн руб. |

103 |

113 |

119 |

97 |

96 |

90 |

82 |

148 |

|

Инвестиции в основной капитал, млн руб. |

153 |

101 |

81 |

118 |

94 |

97 |

91 |

88 |

|

Среднее значение показателей |

122 |

111 |

122 |

110 |

102 |

101 |

99 |

126 |

|

Минимальное значение показателей |

99 |

83 |

75 |

82 |

91 |

84 |

82 |

88 |

Примечание . Рассчитано автором.

Таблица 3. Регионы первого и последнего децилей регионального развития по видам экономической деятельности и доходам населения в 2020 г. по отношению к 2011 году

Table 3. Regions of the first and last deciles of regional development by type of economic activity and income of the population in 2020 in relation to 2011

|

Показатель |

Первый дециль |

Последний дециль |

|

Среднедушевые денежные доходы (в месяц, руб.) |

Краснодарский край (111 %) Ростовская область (112 %) Амурская область (113 %) Ивановская область (115 %) Воронежская область (115 %) Чукотский автономный округ (118 %) Ленинградская область (118 %) Республика Адыгея (121 %) Республика Калмыкия (128 %) Магаданская область (132 %) |

Самарская область (78 %) Пермский край (81 %) Челябинская область (82 %) Республика Ингушетия (1990 г. – включая Че ченскую Республику) (83 %) Свердловская область (85 %) Республика Дагестан (86 %) Курганская область (87 %) Кемеровская область (87 %) Республика Коми (87 %) Новгородская область (88 %) |

|

Потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц, руб.) |

Республика Тыва (123 %) Вологодская область (124 %) Магаданская область (124 %) Белгородская область (125 %) Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) (125 %) Воронежская область (126 %) Амурская область (128 %) Республика Адыгея (137 %) Республика Калмыкия (138 %) Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) (161 %) |

г. Москва (85 %) Самарская область (85 %) Республика Коми (86 %) Свердловская область (86 %) Пермский край (86 %) Челябинская область (88 %) Новосибирская область (90 %) Республика Башкортостан (90 %) Карачаево-Черкесская Республика (91 %) |

|

Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости, млн руб. |

Республика Саха (Якутия) (244 %) Брянская область (245 %) Новгородская область (245 %) Республика Тыва (265 %) Калужская область (265 %) Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) (268 %) Калининградская область (286 %) Краснодарский край (300 %) Московская область (315 %) г. Санкт-Петербург (380 %) |

Курганская область (104 %) Алтайский край (105 %) Республика Северная Осетия – Алания (113 %) Томская область (114 %) Ивановская область (119 %) Волгоградская область (120 %) Приморский край (123 %) Иркутская область (124 %) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (131 %) Мурманская область (132 %) |

|

Добыча полезных ископаемых |

Республика Бурятия (после 2015 г. – ДФО) (217 %) Иркутская область (234 %) Забайкальский край (после 2015 г. – ДФО) (242 %) Костромская область (258 %) Камчатский край (270 %) Республика Тыва (284 %) Псковская область (310 %) Челябинская область (351 %) Астраханская область (441 %) г. Санкт-Петербург (645 %) |

Омская область (27 %) Республика Мордовия (28 %) Тверская область (33 %) Чукотский автономный округ (34 %) Рязанская область (48 %) Томская область (48 %) Брянская область (48 %) Ярославская область (48 %) Волгоградская область (50 %) Калининградская область (51 %) |

|

Обрабатывающие производства |

Камчатский край (176 %) г. Москва (178 %) Ямало-Ненецкий автономный округ (179 %) Республика Алтай (199 %) Хабаровский край (200 %) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (297 %) Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) (412 %) Мурманская область (486 %) Магаданская область (3061 %) Чукотский автономный округ (7127 %) |

Республика Калмыкия (29 %) Республика Тыва (62 %) Карачаево-Черкесская Республика (64 %) Республика Северная Осетия – Алания (66 %) Республика Саха (Якутия) (69 %) Кабардино-Балкарская Республика (80 %) Республика Коми (80 %) Республика Башкортостан (80 %) Пермский край (82 %) г. Санкт-Петербург (84 %) |

|

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

Калининградская область (131 %) Астраханская область (133 %) Калужская область (134 %) Республика Северная Осетия – Алания (136 %) Чукотский автономный округ (144 %) Республика Хакасия (154 %) Воронежская область (209 %) Республика Адыгея (228 %) Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) (335 %) |

Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) (44 %) Оренбургская область (52 %) Кабардино-Балкарская Республика (61 %) Курская область (65 %) Костромская область (69 %) Курганская область (70 %) Московская область (73 %) Орловская область (73 %) Липецкая область (75 %) Саратовская область (75 %) |

Окончание таблицы 3

End of table 3

|

Показатель |

Первый дециль |

Последний дециль |

|

Продукция сельского хозяйства, всего |

Рязанская область (158 %) Орловская область (164 %) Брянская область (167 %) Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) (176 %) Тульская область (178 %) Тамбовская область (187 %) Пензенская область (190 %) Курская область (195 %) Липецкая область (196 %) Псковская область (240 %) |

Мурманская область (30 %) Еврейская автономная область (40 %) Архангельская область (54 %) Хабаровский край (60 %) Республика Карелия (63 %) Московская область (64 %) Костромская область (68 %) Пермский край (70 %) Республика Бурятия (после 2015 г. – ДФО) (74 %) Челябинская область (77 %) |

|

Строительство, млн руб. |

Мурманская область (200 %) Орловская область (208 %) Чукотский автономный округ (217 %) Ямало-Ненецкий автономный округ (218 %) Ставропольский край (220 %) Тульская область (266 %) Республика Тыва (279 %) Кабардино-Балкарская Республика (301 %) Амурская область (505 %) Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) (556 %) |

Республика Коми (36 %) Краснодарский край (40 %) Республика Алтай (47 %) Сахалинская область (52 %) Приморский край (55 %) Еврейская автономная область (57 %) Рязанская область (60 %) Смоленская область (61 %) Новгородская область (62 %) Тверская область (62 %) |

|

Оборот розничной торговли, млн руб. |

Вологодская область (120 %) Хабаровский край (124 %) Белгородская область (125 %) Воронежская область (126 %) Московская область (126 %) Приморский край (126 %) Амурская область (127 %) Ленинградская область (131 %) Республика Адыгея (136 %) Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) (144 %) |

Карачаево-Черкесская Республика (71 %) Республика Коми (74 %) Кемеровская область (80 %) Челябинская область (81 %) Самарская область (83 %) Свердловская область (83 %) Новосибирская область (85 %) Астраханская область (85 %) Курганская область (86 %) Пермский край (86 %) |

|

Инвестиции в основной капитал, млн руб. |

г. Санкт-Петербург (151 %) Московская область (152 %) Амурская область (158 %) Кабардино-Балкарская Республика (160 %) Иркутская область (163 %) Мурманская область (195 %) Чукотский автономный округ (200 %) Республика Калмыкия (231 %) г. Москва (241 %) Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) (276 %) |

Еврейская автономная область (34 %) Приморский край (38 %) Республика Коми (41 %) Краснодарский край (42 %) Республика Хакасия (52 %) Тверская область (53 %) Чувашская Республика (54 %) Республика Мордовия (56 %) Томская область (56 %) Свердловская область (58 %) |

Примечание. Расчеты автора.

Эти цифры отражают разную степень восстановления региональных экономик на фоне пандемии и введенных ранее внешнеэкономическими ограничениями 2014–2015 годов. Все это говорит о том, что существующие механизмы сглаживания социальноэкономической дифференциации развития по-разному влияют на региональные экономики. Во многом опережающий эффект развития достигается путем прямых финансовых вливаний центра, а не за счет оздоровления экономики регионов, что, с одной стороны, может приводить к иждивенческим настроениям, с другой – быть фактором перезагрузки для региональных систем.

Среднедушевые денежные доходы населения являются одним из основных показателей дифференциации уровня жизни в регионах, которая позволяет судить о покупательной способности доходов в различных регионах. Так, в 2011 г. среди 83 субъектов РФ среднедушевые денежные доходы населения различались в 6,2 раза, а в 2020 г. среди 85 регионов – в 5,3 раза. Это доказывает, что механизм сглаживания по показателю среднедушевых доходов более эффективный, чем по уровню ВРП на душу населения.

Группировка регионов по показателю подушевых доходов по отношению к среднероссийскому уровню с интервалом 25 п.п. выглядит следующим образом.

Группу регионов-лидеров с уровнем денежных доходов по отношению к среднероссийской величине более 150 % в 2011 г. составили: Ненецкий автономный округ (263,2 %), г. Москва (228 %), Ямало-Ненецкий автономный округ (225 %), Чукотский автономный округ (207,4 %), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (157 %), Сахалинская область (155,5 %) [Регионы России, 2011]; в 2020 г. – 8 регионов: Ямало-Ненецкий автономный округ (249 %), Чукотский автономный округ (248,2 %), Ненецкий автономный округ (233,3 %), г. Москва (214,2 %), Магаданская область (196,4 %), Сахалинская область (168,5 %), Камчатский край (153,5 %), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (151 %). Самые низкие доходы в 2011 г. имела Республика Калмыкия (42,5 %), а в 2020 г. – Республика Ингушетия (46,8 %).

Перечень регионов, лидирующих по высоким уровням доходов на душу населения и высокому уровню ВРП на душу населения, практически совпадает, при этом они либо специализируются на добыче и экспорте при- родных ресурсов, либо связаны с посредническими услугами, как столичные регионы.

Таблица 4 наглядно демонстрирует сильно асимметричное распределение регионов относительно средней величины, и данная тенденция сохраняется как на протяжении всего периода с 2011 по 2020 г., так, вероятнее всего, будет до преодоления нефтегазовой структуры экономики. Выше среднероссийского уровня находятся 19 регионов, и на начало и конец рассматриваемого периода ниже среднероссийского 64 в 2011 г. и 66 в 2020 году. Самую массовую группу образует группа регионов с подушевыми доходами ниже среднероссийского уровня на 25 и 50 п.п.

Зачастую при сравнении уровня жизни в различных регионах используется соотношение денежного дохода и прожиточного минимума, наибольшее и наименьшее значения этого показателя на начало и конец рассматриваемого периода отражены в таблице 5. Среднее значение этого отношения в 2011 г. составило 2,9, а в 2020 г. снизилось до 2,7, при этом различие между максимальным и мини-

Таблица 4. Группы регионов по показателю соотношения среднедушевого дохода к среднероссийскому уровню

Table 4. Groups of regions according to the ratio of average per capita income to the Russian average level

|

Группы регионов с подушевым доходом по отношению к среднероссийской величине доходов на душу населения |

Число регионов в группе 2011 г. |

Число регионов в группе 2020 г. |

|

1 – более 150 % |

6 |

8 |

|

2 – 125–150 % |

4 |

5 |

|

3 – 100–125 % |

9 |

6 |

|

4 – 75–100 % |

31 |

33 |

|

5 – 50–75 % |

32 |

32 |

|

6 – менее 50 % |

1 |

1 |

|

Итого |

83 |

85 |

Примечание. Расчеты автора.

Таблица 5. Регионы-лидеры и аутсайдеры по показателю соотношения дохода к прожиточному минимуму

Table 5. Leading and outsider regions in terms of the ratio of income to subsistence level

|

Показатель |

2011 г. |

2020 г. |

|

Наибольшее отношение дохода к прожиточному минимуму |

г. Москва (518 %), Тюменская область (470 %), Ненецкий автономный округ (454 %) |

Ямало-Ненецкий автономный округ (540 %), г. Москва (435 %), Тюменская область (426 %) |

|

Наименьшее отношение дохода к прожиточному минимуму |

Республика Калмыкия (166 %), Республика Тыва (183 %), Алтайский край (210 %) |

Республика Ингушетия (163 %), Республика Тыва (178 %), Еврейский автономный округ (182 %) |

Примечание. Рассчитано автором.

мальным соотношениями соответственно 3,13 в 2011 и 3,32 в 2020 годах. Разрыв по этому показателю между регионами в среднем почти не изменился, а по маргинальным значениям чуть вырос, что свидетельствует о сохранении значительного уровня дифференциации регионов в том числе и по уровню доходов.

В среднем по России доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (за чертой бедности) по данным Росстата составляла в 2011 г. – 12,7 %, а в 2020 г. – 12,1 %. В 2011 г. в группу регионов с долей населения, находящегося за чертой бедности, не превышающей 10 % от численности населения субъекта, входило 9 регионов, в 2020 г. эта группа увеличилась до 19, численность группы регионов с наибольшей долей беднейшего населения остается постоянной на всем протяжении рассматриваемого периода с 2011 по 2020 г. и не превышает 1/5 от численности субъектов группы.

Государственная политика регионального развития РФ предполагает снижение межрегиональных диспропорций. На основании статистического анализа видно, что ввиду сильной дифференциации и асимметрии социальноэкономического развития регионов РФ полного выравнивания по величине ВРП на душу населения трудно достичь, однако перспективной выглядит уменьшение доли населения, находя- щегося за чертой бедности, что успешно реализуется в рассматриваемый период.

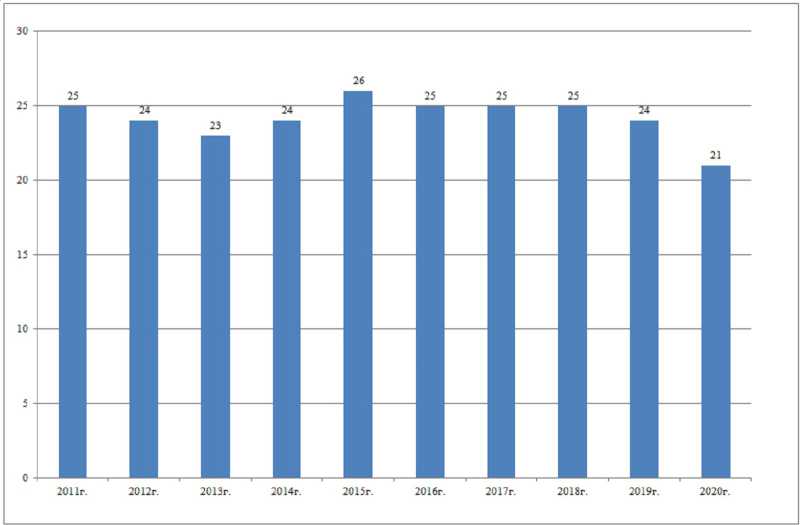

Так же обозримой видится задача все большей вовлеченности регионов в экономический рост (рис. 2), при этом во многих регионах экономический рост имеет нестабильный характер, который во многом зависит от колебаний мировой экономики и внешнеполитических шоков, поэтому задача государственной региональной политики – стабилизировать этот процесс.

Выводы

Проведенный в работе статистический анализ данных показывает существование повышенного уровня дифференциации социально-экономического развития регионов РФ. При этом сохраняется высокая территориальная концентрация ВРП на душу населения, большая доля которой приходится на столичный регион (г. Москва и Московская область) и ресурсодобывающие регионы (Тюменская область с округами). Велик размах значений показателя ВРП на душу населения между регионами-лидерами и отстающими, при этом есть положительная динамика уменьшения этого показателя с 19 в 2011 г. до 17 в 2020 году.

Группировка регионов относительно среднероссийской величины показала, что к 2020 г. увеличилось количество регионов с по-

Рис. 2. Число регионов с положительным темпом прироста реального ВРП с 2012 по 2020 год Fig. 2. Number of regions with a positive growth rate of real GRP from 2012 to 2020

Примечание. Рассчитано автором.

казателем ВРП ниже среднероссийского (см. табл. 1). Это изменение по стране может быть объяснено, в частности, влиянием пандемии и разной степенью адаптируемости региональных экономик к ее последствиям.

Количество регионов с ВРП выше среднероссийского уровня остается на постоянном уровне (рис. 1) и по количеству и по составу на протяжении всего рассматриваемого периода, составляя меньше трети от общего количества регионов.

Сохраняется значительная дифференциация экономических потенциалов на уровне показателей федеральных округов (см. табл. 2), еще более существенная на региональном уровне.

Сопоставление среднедушевых доходов по субъектам позволяет судить об уменьшении размаха по сравнению с размахом показателя ВРП на душу населения (6,2 в 2011 г. и 5,3 в 2020 г.). Группировка регионов по этому показателю относительно среднероссийского уровня имеет схожую асимметрию в распределении доходов: выше среднероссийского уровня около 1/5 количества регионов. Подобная корреляция динамики этих показателей для определенных групп регионов связана, прежде всего, с непреодоленной нефтегазовой основой российской экономики.

Проведенное статистическое исследование социально-экономических показателей позволяет судить о незначительном замедлении темпов дивергенции регионального развития и улучшении внутриэкономического состояния. Перспективной в этом свете видится задача вовлечения большего количества регионов в экономический рост. Пока во многих регионах он имеет нестабильный характер (см. рис. 2), во многом зависящий от колебаний мировой экономики и внешнеполитических шоков.

Список литературы Социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации: проблемы и тенденции

- Гранберг, А. Г. Возможны ли распад или сжатие России? / А. Г. Гранберг // Регион: экономика и социология. - 2011. - № 2. - С. 9-18. EDN: NXTDOR

- Гранберг, А. Г. Проблемы и парадоксы региональной политики в РФ / А. Г. Гранберг // Региональное развитие и сотрудничество. - 2001. - № 3. - С. 24-27.

- Егорова, С. В. Пространственная поляризация в региональном развитии / С. В. Егорова // Сетевое издание "р-Economy". - 2010. - Вып. 6 (112).

- Кузнецова, О. В. Системная диагностика региона / О. В. Кузнецова, А. В. Кузнецов. - М.: Изд. группа URSS, 2012. - 232 с.

- Петрова, Е. А. Проблемы и риски территориального развития в условиях посткризисной рецессии / Е. А. Петрова, В. В. Калинина, А. В. Шевандрин // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. - 2015. - № 4 (33). - С. 52-65. -. DOI: 10.15688/jvolsu.3.2015.4.5 EDN: VNTQIR

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: стат. сб. / Росстат. - М., 2013. - 990 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: стат. сб. / Росстат. - М., 2022. - 1122 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: стат. сб. / Росстат. - М., 2011. - 990 с.