Социально-экономическое развитие России и проблемы пространственного структурирования

Автор: Молчанова Наталья Петровна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 1 т.23, 2021 года.

Бесплатный доступ

В период перехода к Новому индустриальному обществу второго поколения (НИО.2) изменяются представления о методологических основах поддержания функционирования социально-экономических систем в сбалансированном состоянии. Современный период развития научных исследований характеризуется разнообразием рекомендаций и мнений ученых - представителей разных научных школ по вопросам стратегии и тактики управления экономическим развитием. Это в определенной мере затрудняет достижение консенсуса в выборе наиболее эффективных средств экономической политики с учетом особенностей текущей внутренней и внешней ситуации. Для устойчивого функционирования национального хозяйства России как федеративного государства, включающего 85 равноправных и равно ответственных субъектов, становится востребованным достижение консенсуса в применяемых методах и инструментах государственного регулирования экономики в территориальном разрезе - федеральных округов (макрорегионов), субъектов Российской Федерации (регионов), различных типов муниципальных образований. Необходимыми условиями успешной реализации государственных планов и программ выступают обеспечение координации деятельности экономических субъектов, кооперации производства, устойчивости хозяйственных связей. Подходы к разработке и реализации мер, позволяющих получить максимально возможный эффект, находятся в круге актуальных научных проблем и в центре внимания общественности. Целью исследования является изучение особенностей пространственного структурирования в контексте концептуальных основ региональной политики и общегосударственных стратегических документов, проведение контент-анализа социально-экономического положения российских территорий разного ранга. Один из вероятных результатов состоит в обосновании целесообразности подготовки рекомендаций по развитию отдельных аспектов региональных экономических исследований. На основе фактического материала, сгруппированного по федеральным округам, в работе рассматриваются имеющиеся возможности и перспективы развития подходов к практическому применению методов и инструментов региональной экономической науки для достижения высоких результатов в практике хозяйствования. С использованием общенаучных и прикладных методов представлено концептуальное видение назревших изменений в приоритетах пространственного развития и системе документов стратегического планирования. Основываясь на необходимости учета процесса цифровизации, выявлены актуальные тренды и сформулированы возможные новации в подходах к структурированию пространства на субнациональном уровне, подготавливающие возможные направления трансформации в управлении региональными социально-экономическими системами.

Социально-экономическое пространство, региональная экономическая наука, экономические и социальные проблемы, межрегиональные связи, макроэкономическая нестабильность, административно-территориальные образования, макрорегионы, социальное государство, переход к ноономике

Короткий адрес: https://sciup.org/149131683

IDR: 149131683 | УДК: 332.14 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2021.1.5

Текст научной статьи Социально-экономическое развитие России и проблемы пространственного структурирования

DOI:

Цитирование. Молчанова Н. П. Социально-экономическое развитие России и проблемы пространственного структурирования // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. – 2021. – Т. 23, № 1. – С. 64–76. – DOI:

Введение.Методология и методы исследования

Макроэкономическая нестабильность, вызываемая внешними и внутренними факторами, оказывает влияние на функционирование национального хозяйства России. Отличительной чертой 2020-х гг. становится цифровая трансформация и переход к Новому индустриальному обществу второго поколения (НИО.2) [Бодрунов, 2018, с. 94]. Это общество характеризуется принципиально иными социально-экономическими отношениями, объективное распространение которых инициирует принятие Руководством страны качественно новых управленческих решений, векторы которых устремлены на разные сферы жизнедеятельности населения и обеспе- чение благосостояния в пространственном аспекте.

Действие всеобщего закона возвышения потребностей обусловливает необходимость выбора в национальном хозяйстве «точек роста», позволяющих получить максимальный эффект от задействования располагаемых факторов производства в целях обеспечения устойчивого функционирования экономик субъектов Российской Федерации. Решение данной масштабной задачи возможно только посредством подключения всего потенциала региональной науки, ее методологических основ и накопленных практических знаний к решению сохраняющихся проблем в управлении территориальным развитием. В этой связи представляется справедливым мнение члена-корреспондента РАН В.Н. Лаженцева о необ- ходимости усиления теоретических основ пространственной тематики научных исследований и его предложение об использовании специфики «социально-экономического пространства... в решении конкретных задач размещения производительных сил и их территориальной организации» [Лаженцев, 2020, с. 48].

Обозначенный комплекс вопросов о своевременности активизации исследований по пространственной тематике можно с определенной степенью условности разделить на два крупных блока. Первый из них непосредственно связан с проблемами, которые характерны для всей национальной экономики России. В работах ряда исследователей указывается на «разорванность» социально-экономического пространства, которая наблюдается в разных регионах мира, и вытекающую из этого неравномерность территориального развития [Лек-син и др., 2000; Светуньков и др., 2012; Сорокина, 2020; Архипов и др., 2020]. Следствием являются различия в уровне производства ВРП, доходов населения, развитии социальной инфраструктуры и транспортных коммуникаций. Решение названного комплекса проблем, в течение длительного времени сохраняющих свою актуальность, возможно средствами административного и государственного регулирования (как экономического, так и финансового) в процессе последовательного проведения экономической политики Правительства, согласованной всеми участниками воспроизводственного процесса [Молчанова и др., 2020; Суспи-цин, 2017; Семина и др., 2016].

Второй блок вопросов связан с так называемыми «естественными» факторами. К ним относятся природно-климатические условия, наличие полезных ископаемых, исторически сложившееся размещение производительных сил, система городских и сельских поселений. На накопившиеся здесь по объективным причинам проблемы указывают исследователи разных специальностей: эконом-географы, регионоведы, демографы, социологи и др. В работах ученых представлены возможные дискуссионные варианты выхода из сложившейся ситуации. Разработаны предложения о подходах к решению существующих проблем средствами региональной политики, инструменты которой детально рассматриваются в ряде научных трудов [Доктрина реги- онального развития ... , 2009; Казаков и др., 2020; Ворошилов и др., 2018; Губанова и др., 2018]. Для повышения устойчивости хозяйственных связей в числе первоочередных задач выделяются необходимость оптимизации поселенческой структуры населения, акцентирования внимания на демографических проблемах, четкого выстраивания приоритетов функционирования экономики в территориальном разрезе (регионов – субъектов Федерации и макрорегионов либо федеральных округов), достижения большей согласованности принимаемых мер по развитию экономического пространства территорий разного ранга с учетом отраслевого (ведомственного) разреза.

Результаты анализа экономического развития в пространственном аспекте

В качестве объекта анализа были приняты федеральные округа Российской Федерации (макрорегионы окружного типа) [Митрофанова, 2009]. По составу входящих в каждый из них субъектов были определены консолидированные поступления доходов и расходов за период с 2015 по 2019 год. В настоящее время отчетность ведется по субъектам Российской Федерации. Составление сводных бюджетов по макрорегионам окружного типа практикуется в аналитических целях и представляет научный интерес с точки зрения исследований пространственного характера. Итоги рассмотрения сбалансированности бюджетных поступлений и расходов в рамках федеральных округов (ФО) Российской Федерации за 2015–2019 гг. представлены в табличной форме: динамики доходов в стоимостном выражении (см. табл. 1) и по структурному соотношению (см. табл. 2), динамики расходов и наличия бюджетного дефицита (–) / профицита (+) (см. табл. 3).

Общая сумма консолидированных поступлений доходов бюджетов субъектов Российской Федерации (при их группировке в составе соответствующих ФО) увеличилась за 5 лет на 45,82 % (+4263,22 млрд руб.). Наибольший рост доходов в суммарном выражении наблюдался по Южному ФО (+52,62 % или 364,02 млрд руб.) и Северо-Западному ФО (+50,80 % или 517,91 млрд руб.) (см. табл. 1).

Таблица 1

Динамика консолидированных доходов бюджетов субъектов по федеральным округам Российской Федерации за 2015–2019 гг., млрд руб.

|

№ |

Наименование округа |

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2019 г. к 2015 г., млрд руб. |

2019 г. к 2015 г., % |

|

1 |

Дальневосточный ФО, в том числе |

897,81 |

881,06 |

892,29 |

1 044,13 |

1 211,14 |

313,33 |

134,90 |

|

– налоговые доходы |

664,95 |

650,48 |

642,44 |

717,25 |

806,80 |

141,85 |

121,33 |

|

|

– неналоговые доходы |

232,86 |

230,58 |

249,85 |

326,88 |

404,34 |

171,48 |

173,64 |

|

|

2 |

Приволжский ФО |

1365,30 |

1 470,14 |

1 556,32 |

1 745,88 |

1 882,46 |

517,16 |

137,88 |

|

– налоговые доходы |

1091,08 |

1 216,27 |

1 286,93 |

1 438,48 |

1 498,77 |

407,69 |

137,37 |

|

|

– неналоговые доходы |

274,22 |

253,87 |

269,39 |

307,40 |

383,69 |

109,47 |

139,92 |

|

|

3 |

Северо-Западный ФО |

1 019,57 |

1 113,21 |

1 205,22 |

1 396,69 |

1 537,48 |

517,91 |

150,80 |

|

– налоговые доходы |

894,60 |

962,40 |

1 033,47 |

1 190,15 |

1 287,05 |

392,45 |

143,87 |

|

|

– неналоговые доходы |

124,97 |

150,81 |

171,75 |

206,54 |

250,43 |

125,46 |

200,39 |

|

|

4 |

Северо-Кавказский ФО |

358,77 |

377,69 |

402,81 |

448,08 |

508,02 |

149,25 |

141,60 |

|

– налоговые доходы |

142,59 |

164,11 |

167,91 |

186,67 |

200,39 |

57,70 |

140,54 |

|

|

– неналоговые доходы |

216,18 |

213,58 |

234,90 |

261,41 |

307,63 |

91,45 |

142,30 |

|

|

5 |

Сибирский ФО |

907,02 |

976,60 |

1 059,67 |

1 243,34 |

1 360,06 |

453,04 |

149,95 |

|

– налоговые доходы |

706,05 |

797,12 |

859,66 |

986,41 |

1 053,20 |

347,15 |

149,17 |

|

|

– неналоговые доходы |

200,97 |

179,48 |

200,01 |

256,93 |

308,86 |

105,89 |

153,68 |

|

|

6 |

Уральский ФО |

974,08 |

987,23 |

1 053,03 |

1 341,93 |

1 400,20 |

426,12 |

143,75 |

|

– налоговые доходы |

883,76 |

903,24 |

969,41 |

1 220,58 |

1 250,27 |

366,51 |

141,47 |

|

|

– неналоговые доходы |

90,32 |

89,99 |

83,62 |

121,35 |

149,93 |

59,61 |

166,00 |

|

|

7 |

Центральный ФО |

3 090,42 |

3 351,91 |

3 721,43 |

4 204,34 |

4 612,82 |

1 522,40 |

149,26 |

|

– налоговые доходы |

2 744,23 |

3 029,28 |

3 404,68 |

3 801,19 |

4 151,45 |

1 407,22 |

151,28 |

|

|

– неналоговые доходы |

346,19 |

322,63 |

316,75 |

403,15 |

461,37 |

115,18 |

133,27 |

|

|

8 |

Южный ФО |

691,82 |

762,87 |

863,95 |

964,39 |

1 055,84 |

364,02 |

152,62 |

|

– налоговые доходы |

495,68 |

564,33 |

619,75 |

619,10 |

742,63 |

246,95 |

149,82 |

|

|

– неналоговые доходы |

196,14 |

198,54 |

244,20 |

345,29 |

313,21 |

117,07 |

159,69 |

|

|

9 |

Итого |

9 304,79 |

9 920,71 |

10 754,70 |

12 388,78 |

13 568,01 |

4 263,22 |

145,82 |

Примечание. Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики. URL:

В структуре консолидированных бюджетных доходов субъектов в разрезе федеральных округов основная доля поступлений приходится на Центральный ФО (33–34 %); на втором месте – Приволжский ФО (13–14 %). Данные макрорегионы расположены в центре Европейской части России, для которой характерно сосредоточение индустриальных видов экономической деятельности. Замыкают рейтинг по доле бюджетных доходов субъектов Южный ФО и Северно-Кавказский ФО (относятся к наименьшим по территориальному признаку макрорегионам). В течение всего рассматриваемого периода основную долю в общем объеме консолидированных бюджетных доходов субъектов в разрезе федеральных округов составляют налоговые поступления: Дальневосточный ФО – 74–66 %, Северо-Западный ФО – 87–83 % (имеется тенденция к снижению налоговой части доходов); Приволжский ФО – 79–

79 %, Сибирский ФО – 77–77 %, Уральский ФО – 90–89 %, Центральный ФО – 89–90 %, Южный ФО – 71–70 % (наблюдается нейтральный тренд, тенденция нестабильная). Исключение составляет Северо-Кавказский ФО, в котором доля налоговых поступлений колеблется на уровне 39–40 % от общей суммы доходов (см. табл. 2).

Анализ информации о полученных расчетным путем консолидированных бюджетных расходах субъектов в разрезе федеральных округов за 2015–2019 гг. позволяет сделать следующие выводы. Согласно установившимся в течение ряда лет тенденциям, большинство из макрорегионов окружного типа постепенно выходят из области дефицита в область профицита консолидированных бюджетных расходов (Дальневосточный ФО, Приволжский ФО, Северо-Западный ФО, Северо-Кавказский ФО, Сибирский ФО, Уральский ФО). В Централь-

Таблица 2

Структура консолидированных доходов бюджетов субъектов по федеральным округам Российской Федерации за 2015–2019 гг., %

|

№ |

Наименование округа |

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2019 г. к 2015 г., млрд руб. |

|

1 |

Дальневосточный ФО |

9,65 |

8,88 |

8,30 |

8,43 |

8,93 |

-0,72 |

|

– налоговые доходы |

74,06 |

73,83 |

72,00 |

68,69 |

66,61 |

-7,45 |

|

|

– неналоговые доходы |

25,94 |

26,17 |

28,00 |

31,31 |

33,39 |

7,45 |

|

|

2 |

Приволжский ФО |

14,67 |

14,82 |

14,47 |

14,09 |

13,87 |

-0,80 |

|

– налоговые доходы |

79,92 |

82,73 |

82,69 |

82,39 |

79,62 |

-0,30 |

|

|

– неналоговые доходы |

20,08 |

17,27 |

17,31 |

17,61 |

20,38 |

0,30 |

|

|

3 |

Северо-Западный ФО |

10,96 |

11,22 |

11,21 |

11,27 |

11,33 |

0,37 |

|

– налоговые доходы |

87,74 |

86,45 |

85,75 |

85,21 |

83,71 |

-4,03 |

|

|

– неналоговые доходы |

12,26 |

13,55 |

14,25 |

14,79 |

16,29 |

4,03 |

|

|

4 |

Северо-Кавказский ФО |

3,86 |

3,81 |

3,75 |

3,62 |

3,74 |

-0,11 |

|

– налоговые доходы |

39,74 |

43,45 |

41,68 |

41,66 |

39,45 |

-0,30 |

|

|

– неналоговые доходы |

60,26 |

56,55 |

58,32 |

58,34 |

60,55 |

0,30 |

|

|

5 |

Сибирский ФО |

9,75 |

9,84 |

9,85 |

10,04 |

10,02 |

0,28 |

|

– налоговые доходы |

77,84 |

81,62 |

81,13 |

79,34 |

77,44 |

-0,41 |

|

|

– неналоговые доходы |

22,16 |

18,38 |

18,87 |

20,66 |

22,71 |

0,55 |

|

|

6 |

Уральский ФО |

10,47 |

9,95 |

9,79 |

10,83 |

10,32 |

-0,15 |

|

– налоговые доходы |

90,73 |

91,49 |

92,06 |

90,96 |

89,29 |

-1,44 |

|

|

– неналоговые доходы |

10,22 |

9,96 |

8,63 |

9,94 |

11,99 |

1,77 |

|

|

7 |

Центральный ФО |

33,21 |

33,79 |

34,60 |

33,94 |

34,00 |

0,78 |

|

– налоговые доходы |

88,80 |

90,37 |

91,49 |

90,41 |

90,00 |

1,20 |

|

|

– неналоговые доходы |

11,20 |

9,63 |

8,51 |

9,59 |

10,00 |

-1,20 |

|

|

8 |

Южный ФО |

7,44 |

7,69 |

8,03 |

7,78 |

7,78 |

0,35 |

|

– налоговые доходы |

71,65 |

73,97 |

71,73 |

64,20 |

70,34 |

-1,31 |

|

|

– неналоговые доходы |

28,35 |

26,03 |

28,27 |

35,80 |

29,66 |

1,31 |

|

|

9 |

Итого |

100,00 |

100,00 |

100,00 |

100,00 |

100,00 |

0,00 |

Примечание. Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики. URL:

ном ФО и Южном ФО ситуация обратная: движение из области профицита в 2015 г. к области дефицита в 2019 г. (ЦФО) или к снижению объема профицита (ЮФО).

На основе выявленных закономерностей сформировался общий вектор движения: консолидированные бюджетные расходы субъектов по федеральным округам в целом по России к 2019 г. выходят из дефицита, что следует оценить как положительный факт, характеризующий тенденции стабилизации экономического состояния страны в территориальном разрезе (см. табл. 3). Анализ наглядно показал степень сбалансированности консолидированных бюджетных расходов субъектов по федеральным округам России за исследуемый период. Представленная информация отражает работу федеральных и региональных органов власти по управлению финансами и оценивается весьма высоко.

На траекторию экономического развития традиционно оказывают влияние социальные факторы, и в первую очередь – изменение численности постоянного населения (табл. 4).

Из представленной информации следует, что наибольший прирост населения имел место в Центральном ФО, за счет чего на данной территории сложилось наиболее благоприятное сочетание финансово-экономических показателей, которые были рассмотрены выше. Миграция населения происходит из субъектов Приволжского ФО, Сибирского ФО и Дальневосточного ФО в субъекты других макрорегионов окружного типа, в основном в субъекты Центрального ФО и Северо-Западного ФО (см. табл. 4). Несмотря на отток населения из субъектов Приволжского ФО, на данной территории сохраняется сравнительно высокий уровень доходов по сравнению с прочими регионами. Оптимизация расходов за счет выбытия населения позволяет удерживать профицит консолидированных бюджетов субъектов по данному ФО в целом в течение анализируемого периода.

Таблица 3

Динамика консолидированных расходов и сбалансированности бюджетов субъектов по федеральным округам Российской Федерации за 2015–2019 гг., млрд руб.

|

№ |

Наименование округа |

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2019 г. к 2015 г., млрд руб. |

2019 г. к 2015 г., % |

|

1 |

Дальневосточный ФО |

|||||||

|

Расходы |

919,93 |

890,06 |

916,94 |

1 032,80 |

1 208,92 |

288,99 |

131,41 |

|

|

Дефицит (–) / Профицит (+) |

-22,11 |

-9,00 |

-24,65 |

11,33 |

2,22 |

24,33 |

х |

|

|

2 |

Приволжский ФО |

|||||||

|

Расходы |

1 449,68 |

1 485,55 |

1 548,04 |

1 669,04 |

1 863,06 |

413,38 |

128,52 |

|

|

Дефицит (–) / Профицит (+) |

-84,38 |

-15,41 |

8,27 |

76,83 |

19,40 |

103,78 |

х |

|

|

3 |

Северо-Западный ФО |

|||||||

|

Расходы |

1 035,60 |

1 144,77 |

1 254,99 |

1 335,01 |

1 524,95 |

489,35 |

147,34 |

|

|

Дефицит (–) / Профицит (+) |

-16,03 |

-31,55 |

-49,77 |

61,68 |

12,53 |

28,56 |

х |

|

|

4 |

Северо-Кавказский ФО |

|||||||

|

Расходы |

380,77 |

381,25 |

401,28 |

426,36 |

498,40 |

117,63 |

130,89 |

|

|

Дефицит (–) / Профицит (+) |

-22,00 |

-3,56 |

1,52 |

21,72 |

9,61 |

31,61 |

х |

|

|

5 |

Сибирский ФО |

|||||||

|

Расходы |

977,72 |

1 004,57 |

1 052,22 |

1 174,17 |

1 347,43 |

369,71 |

137,81 |

|

|

Дефицит (–) / Профицит (+) |

-70,70 |

-27,97 |

7,45 |

69,17 |

12,63 |

83,33 |

х |

|

|

6 |

Уральский ФО |

|||||||

|

Расходы |

980,86 |

999,33 |

1 052,25 |

1 195,76 |

1 358,00 |

377,14 |

138,45 |

|

|

Дефицит (–) / Профицит (+) |

-6,78 |

-12,10 |

0,78 |

146,17 |

42,20 |

48,98 |

х |

|

|

7 |

Центральный ФО |

|||||||

|

Расходы |

2 993,55 |

3 245,37 |

3 731,14 |

4 117,97 |

4 737,01 |

158,24 |

158,24 |

|

|

Дефицит (–) / Профицит (+) |

96,87 |

106,54 |

-9,71 |

86,37 |

-124,19 |

-221,06 |

х |

|

|

8 |

Южный ФО |

|||||||

|

Расходы |

738,13 |

782,27 |

849,80 |

927,39 |

1 025,51 |

287,38 |

138,93 |

|

|

Дефицит (–) / Профицит (+) |

80,84 |

-19,41 |

14,15 |

37,00 |

30,32 |

-50,52 |

х |

|

|

9 |

Итого |

|||||||

|

Расходы |

9 476,24 |

9 933,17 |

10 806,66 |

11 878,51 |

13 563,29 |

4 087,05 |

143,13 |

|

|

Дефицит (–) / Профицит (+) |

-171,45 |

-12,46 |

-51,95 |

510,58 |

4,72 |

176,17 |

х |

|

Примечание. Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики.

Таблица 4

Динамика численности (прирост +, снижение –) постоянного населения федеральных округов за 2015–2019 гг., тыс. чел.

|

№ |

Наименование округа |

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2015–2019 гг., тыс. чел. |

|

1 |

Дальневосточный ФО |

-16 |

-12 |

-17 |

-12 |

-20 |

-77 |

|

2 |

Приволжский ФО |

-42 |

-37 |

-94 |

-145 |

-110 |

-428 |

|

3 |

Северо-Западный ФО |

10 |

46 |

53 |

20 |

10 |

139 |

|

4 |

Северо-Кавказский ФО |

59 |

58 |

48 |

43 |

64 |

272 |

|

5 |

Сибирский ФО |

12 |

2 |

-39 |

-2 |

-55 |

-82 |

|

6 |

Уральский ФО |

32 |

38 |

10 |

-6 |

11 |

85 |

|

7 |

Центральный ФО |

153 |

105 |

102 |

67 |

55 |

482 |

|

8 |

Южный ФО |

41 |

3 |

14 |

13 |

11 |

82 |

Примечание . Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики.

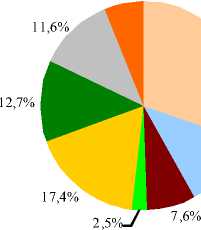

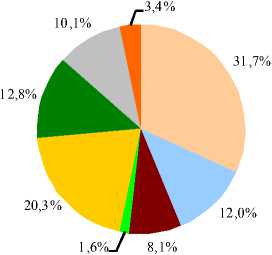

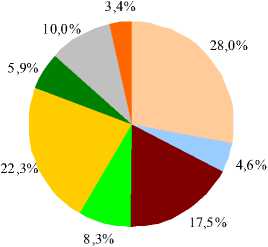

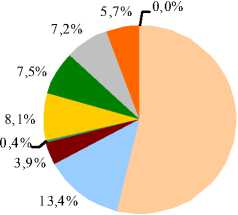

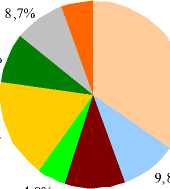

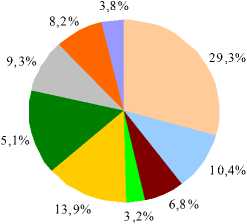

При рассмотрении позиций макрорегионов окружного типа по важнейшим видам экономической деятельности на основе средних показателей за 2015–2019 гг., можно проследить наличие определенных закономерностей (см. рисунок). Если принимать во внимание объем товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, то лидирующее положение по экономическим показателям принадлежит Центральному ФО. В его составе находятся 33,3 % предприятий обрабатывающего производства, 30,4 % энергообеспечивающих предприятий, 31,7 % предприятий водоснабжения, водоотведения и др.; производится 28,0 % продукции сельского хозяйства; реализуется 53,9 % внешнеторгового оборота и 34,8 % оборота розничной торговли (см. рисунок).

Из результатов анализа следует лидерство Центрального ФО, в субъектах которого сосредоточена примерно третья часть производственного потенциала России. Именно это и обусловливает его высокие экономические достижения, наполняемость бюджетов входящих субъектов, рост финансовых показателей и наибольшую долю в общих доходах по стране. Данный макрорегион окружного типа характеризуется высокой инвестиционной активностью: инвестиции в основной капитал составляют 29,3 % от общероссийских; превалирует по объемам финансовых вложений (74,4 % в общей территориальной структуре). Наряду с этим нужно отметить весомый инвестиционный потенциал, которым обладают Уральский, Приволжский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа (соответственно 15,1, 13,9, 10,4, 9,3 %). Среди лидеров по ряду производственных отраслей, в том числе с высокой маржинальностью (например, добыча полезных ископаемых), выделяются Уральский, Сибирский, Приволжский, Дальневосточный федеральные округа.

Завершая исследование, нужно подчеркнуть, что доходы бюджетов каждого из субъектов Российской Федерации, равно как и консолидированные доходы бюджетов субъектов в составе федеральных округов, напрямую зависят от уровня развития промышленности и производства продукции, работ и услуг. И напротив, чем менее в промышленном отношении развит регион, тем более ограничен у него совокупный объем доходов. Соответственно, востребованной деятельностью становится разработка всего комплекса документов, предусматриваемых Законом о стратегическом планировании, применительно к масштабам макрорегионов окружного типа. Это необходимо для координации экономической деятельности, кооперации и развития хозяйственных связей.

Выводы и проблемы для обсуждения.Векторы дальнейших исследований

В научной литературе с начала 2000-х гг. обсуждаются вопросы о целесообразности объединения территорий соседних регионов, придания организационно формирующимся макрорегионам соответствующего статуса [Митрофанова, 2009; Молчанова, 2011; Реши-ев, 2009]. Результаты проводимых исследований подтверждают: ключевая роль в вопросах координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов закономерно смещается на макрорегиональный уровень. Именно здесь «возможно эффективное осуществление интеграции инициатив отдельных локальных территорий, проверка их соответствия национальным ориентирам развития и выявление “дефицитов” перспективных для системы регионов, но пока не нашедших отражения в числе заявленных инициатив, аспектов развития» [Лаврикова и др., 2019, с. 1024].

Учитывая актуальность этого вопроса, необходимо последовательно прорабатывать мероприятия по экономическому взаимодействию территорий разного ранга, разносторонне продумывать их функции по участию в территориальном разделении труда. Активизация деятельности в данном направлении объективно востребована для создания в макрорегионах мощного совокупного экономического потенциала, наличие которого имеет принципиально важное значение для реализации национальных целей развития страны на период до 2030 года.

В этой связи представляет интерес вопрос о целесообразности пересмотра существующей сетки экономического районирования, согласно которой на территории России выделены 12 макрорегионов.

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

14,4%

14,2%

37,0%

33,3%

21,4%

13,4%

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ;

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

6,3%

11,5%

30,4%

Объем производства продукции сельского хозяйства

Структура сальдированного финансового результата деятельности организаций

11,1%

16,3%

1,6%

0,6%

6,0%

37,8%

11,7%

4,9% ,

Ц ентр аль н ый

Северо-Западный

■ Южный

■ Северо-Кавказский

Приволжский

■ Уральский

Сибирский

■ Дальневосточный

О Нераспределенные

Рисунок. Экономическое развитие федеральных округов Российской Федерации (средние показатели за 2015–2019 гг.) (см. также с. 72)

Примечание . Составлено автором.

Внешнеторговый оборот

53,9%

Оборот розничной торговли

5,6%

8,5%

17,4%

34,8%

4,8% 10,4%

Инвестиции в основной капитал

Финансовые вложения

4,8%

8,0%

3,3

0,2%

1,8%

1,4%

^74,4%

Ц ентр аль н ый

Северо-Западный

■ Южный

■ Северо-Кавказский

Приволжский

-

■ Уральский

Сибирский

-

■ Дальневосточный

О Нераспределенные

Рисунок. Окончание

В детальном исследовании кандидата экономических наук М.М. Чернышова показано несовершенство сложившегося положения и обозначены заслуживающие внимания и дальнейшего изучения дискуссионные подходы к типологии регионов и конструкционным моделям макрорегионов, предложен математический аппарат для оценки сбалансированности их функционирования. Названным ученым предлагается образовать на территории страны 21 макрорегион и пять отдельных территорий развития. Выполненные количественные расчеты по соответствию производимого ВРП целевым ориентирам позволяют «выделить новый состав макрорегионов, которые по своей совокупности на национальном уровне более чем в 3 раза сбалансированы, чем существующая модель» [Чернышов, 2018, с. 9].

В разработках ученых и научных коллективов [Акулов и др., 2020; Колесников и др., 2019; Комплексное исследование ... , 2017; Паздникова и др., 2020; Региональные аспекты ... , 2018; Стратегии макрорегионов России, 2004], концептуальных документах Правительства – долгосрочных прогнозах, нацио- нальных проектах, стратегических планах и государственных программах, – представлены приемлемые варианты, возможные пути решения существующих проблем и видение будущего социально-экономического развития. Для Российского федеративного государства пространственные социально-экономические ориентиры целесообразно выстраивать с использованием потенциала региональной науки. Для более продуктивного применения ее рекомендаций необходимо укреплять теоретическую базу экономического районирования; практиковать междисциплинарные поисковые работы; применять научные наработки различных дисциплин; активизировать межгосударственные исследования. Продуктивным аспектом межрегионального сотрудничества может стать интеграционное взаимодействие субъектов Российской Федерации. С учетом масштабов пространственной организации национального хозяйства правомерно при проработке мер по интеграции регионов ориентироваться на формирование «территориально-хозяйственных систем, как имеющих административное оформление, так и лежащих поверх административно-территориальных границ» [Лаженцев, 2020, с. 48].

Рассмотрение работ разных авторов позволяет обозначить новое актуальное направление исследований – изучение свойств оптимальной организации экономического пространства. Как полагают ученые, «не представляется возможным найти определенное раз и навсегда наилучшее для всех территориальных систем соотношение уровней поляризации и однородности» [Лаврикова и др., 2020, с. 1027]. Достойной для решения научным сообществом проблемой становится работа «над определением стратегических приоритетов пространственного развития социально-экономических комплексов разного уровня – как региональных, так и локальных» [Лаврикова и др., 2020, с. 1027].

Изучение теоретической базы региональной экономической науки приводит к выводу о целесообразности переноса «центра тяжести» в управлении территориальным развитием на макрорегиональный уровень и в связи с этим – существенного обновления применяемого для аналитических целей инструментария. Основываясь на выполненном анализе макроэкономических показателей и отечественной практике государственного экономического и финансового регулирования, вполне правомерным представляется вывод о необходимости создания специальной общегосударственной структуры для наблюдения за объективно протекающим процессом усиления роли макрорегионов и целесообразности формирования в них соответствующих территориальных органов власти для управления пространственным социально-экономическим развитием.

Список литературы Социально-экономическое развитие России и проблемы пространственного структурирования

- Акулов, А. О. Комплексная оценка реализации региональных стратегий на основе статистического анализа / А. О. Акулов, А. В. Мухачева,

- A. Ю. Нестеров // Вопросы управления. -2020. - № 5. - С. 132-146. - DOI: https://doi.org/ 10.22394/2304-3369-2020-5-132-146.

- Архипов, А. А. Эволюционно-генетические механизмы экономического роста и развития / А. А. Архипов, Е. М. Мартишин, Т. А. Зотова // Журнал институциональных исследований. -2020. - № 12 (2). - С. 100-118. - DOI: https:// doi.org/10.17835/2076-6297.2020.12.2.100-118.

- Бодрунов, С. Д. Ноономика : монография / С. Д. Бод-рунов. - М. : Культурная революция, 2018. -432 с.

- Ворошилов, Н. В. Дифференциация территорий и механизм ее снижения / Н. В. Ворошилов, Е. С. Губанова // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. - 2018. - Т. 11, № 6. - С. 57-72.

- Губанова, Е. С. Методика оценки неравномерности социально-экономического развития региона / Е. С. Губанова, В. С. Клещ // Проблемы развития территории. - 2018. - № 6. - С. 30-41.

- Доктрина регионального развития Российской Федерации: макет-проект : монография / С. С. Сулакшин [и др.] ; под общ. ред. А. С. Малчино-ва. - М. : Научный эксперт, 2009. - 256 с.

- Казаков, М. Ю. Эволюция научно-методических подходов к анализу и оценке региональной социально-экономической дифференциации / М. Ю. Казаков, И. В. Митрофанова // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. - 2020. - Т. 22, № 1. -С. 44-54. - DOI: https://doi.org/10.15688/ek. jvolsu.2020.1.5.

- Колесников, Ю. С. «Укорененная» экономика в структуре хозяйственного комплекса региона: ресурсы, экономические активы, воспроизводственный потенциал (опыт эмпирического исследования) / Ю. С. Колесников, B. Н. Овчинников, Н. П. Кетова // Проблемы прогнозирования. - 2019. - № 2. - С. 141-151.

- Комплексное исследование социально-экономического пространства регионов России на основе институционального анализа : монография / [Н. В. Афанасьева, И. Г. Васильев, М. П. Васильев и др.] ; под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. С. В. Кузнецова. - СПб. : ИПРЭ РАН, 2017. - 425 с.

- Лаврикова, Ю. Г. Согласование приоритетов научно-технологического и пространственного развития индустриальных регионов / Ю. Г. Лаврикова, В. В. Акбердина, А. В. Суворова // Экономика региона. - 2019. - Т. 15, вып. 4. - С. 10221035. - DOI: https://doi.org/10.17059/2019-4-5.

- Лаврикова, Ю. Г. Оптимальная пространственная организация экономики региона: поиск параметров и зависимостей / Ю. Г. Лаврикова, А. В. Суворова // Экономика региона. - 2020. -Т. 16, вып. 4. - С. 1017-1030. - DOI: https:// doi.org/10.17059/ekon.reg.2020-4-1ORIGINAL PAPER

- Лаженцев, В. Н. Север и интеграция социально-экономического пространства / В. Н. Лажен-цев // Проблемы прогнозирования. - 2020. -№ 3. - С. 48-56.

- Лаженцев, В. Н. Стратегия сельского развития северного региона / В. Н. Лаженцев, В. А. Иванов // Экономика региона. - 2020. - Т. 16, вып. 3. - С. 696-711. - DOI: https://doi.org/ 10.17059/ekon. reg.2020-3-2.

- Лексин, В. Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития / В. Н. Лексин, А. Н. Швецов. - М. : УССР, 2000. - 368 с.

- Митрофанова, И. В. Стратегическое программирование развития макрорегиона / И. В. Митрофанова. - Ростов н/Д : Изд-во ЮНЦ РАН, 2009.- 578 с.

- Молчанова, Н. П. Стратегические ориентиры государственного регулирования социально-экономического развития макрорегиона / Н. П. Молчанова // Региональная экономика: теория и практика. - 2011. - № 11 (194).- С. 9-17.

- Молчанова, Н. П. Экономическая и финансовая политика: научные основы и практические аспекты : монография / Н. П. Молчанова, И. Н. Молчанов. - М. : МАКС-Пресс, 2020. - 308 с.

- Паздникова, Н. П. Проектно-программное управление в условиях модернизации стратегического планирования / Н. П. Паздникова, И. И. Паздников // Региональная экономика. Юг России. - 2020. - Т. 8, № 2. - C. 56-63. -DOI: https:// doi.org/10.15688/re.volsu.2020.2.6.

- Региональные аспекты долгосрочной экономической политики : науч. докл. - М. : Издат. дом «Международные отношения», 2018. - 69 с.

- Решиев, С. С. Федеральный округ как центральное звено государственной региональной политики / С. С. Решиев // Региональная экономика: теория и практика. - 2009. - № 15 (108). -С. 7-15.

- Светуньков, С. Г. Комплекснозначный анализ и моделирование неравномерности социально-экономического развития регионов России / С. Г. Светуньков, А. В. Заграновская, И. С. Светуньков. -СПб., 2012. - 129 с. - Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://sergey.svetunkov.ru/ economics/complex/MD2012.

- Семина, И. А. Пространственный анализ и оценка социально-экономического развития региона : монография / И. А. Семина, А. М. Носо-нов, Н. Н. Логинова. - Саранск : Изд-во Мор-дов. ун-та, 2016. - 228 с.

- Сорокина, Н. Ю. Общесистемные проблемы пространственного развития Российской Федерации / Н. Ю. Сорокина // Региональная экономика. Юг России. - 2020. - Т. 8, № 1. - С. 4-15. -DOI: https://doi.org/10.15688Zre.volsu.2020.1.1.

- Стратегии макрорегионов России / под ред. А. Г. Гранберга. - М. : Наука, 2004. - 719 с.

- Суспицин, С. А. Методы и модели координации долгосрочных решений в системе «национальная экономика - регионы» / С. А. Суспицин. -Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2017. - 296 с.

- Чернышов, М. М. Проблемы выделения субъектов Российской Федерации в макрорегионы в контексте формирования пространственного развития России на период до 2025 года / М. М. Чернышов // Региональные проблемы преобразования экономики. - 2018. -№ 11. - С. 9-25. - DOI: https://doi.org/ 10.26726/1812-7096-2018-11-9-25.