Социально-экономическое развитие Российской Федерации и Республики Беларусь с момента обретения независимости

Автор: Чайковская Юлия Валерьевна

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Современные проблемы экономики

Статья в выпуске: 1 (54), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются результаты развития экономик Российской Федерации и Республики Беларусь с момента распада Советского Союза. Рассмотрен современный уровень производства и структура экономик стран. Проведено сравнительное исследование качества жизни российского и белорусского населения в 1990 и 2012 году.

Экономическое развитие, российская федерация, республика беларусь, валовой внутренний продукт, качество жизни населения

Короткий адрес: https://sciup.org/140190014

IDR: 140190014

Текст научной статьи Социально-экономическое развитие Российской Федерации и Республики Беларусь с момента обретения независимости

|

Цены на товары для потребителей в 1989 году |

В Советском Союзе |

В США |

Во сколько раз паритеты цен в США были выше или ниже чем в СССР |

|

|

В рублях |

Пересчет на доллары США по официальному курсу |

В долларах США |

||

|

Хлеб ржано-пшеничный, 1 кг |

0,16 |

0,27 |

1,5 |

5,63 |

|

Молоко 2,5%, 1 литр |

0,24 |

0,40 |

0,8 |

2 |

|

Свинина, 1 кг |

1,80 |

3,00 |

3,8 |

1,27 |

|

Плата за 2-х комнатную квартиру с коммунальными услугами, около |

20,00 |

33,33 |

500,00 |

15 |

|

Костюм мужской, национального производства |

120 |

200 |

120 |

0,60 |

|

Туфли мужские, национального производства |

50 |

83,33 |

40 |

0,48 |

|

Бутылка водки 0,5 л |

10 |

16,67 |

5 |

0,3 |

|

Бензин |

0,20 |

0,33 |

0,4 |

1,2 |

Таблица 1. Некоторые показатели, характеризующие покупательную способность рубля в СССР и доллара США в США в 1989 году2

Российские реформы проходили быстрее и системнее, в Беларуси реформаторы придерживались градуалистических принципов, то есть в реформах присутствовала значительная поэтапность. В частности, правительство Беларуси предпочитает проводить более мягкую, чем в России, денежно-кредитную политику, и следствием этого является высокая инфляция в республике, превосходящая российскую во много раз. Так, национальные деньги Российской Федерации и Республики Беларусь «выросли» на основе советского рубля, сохранили название «рубль» и изначально стоили как один к одному. И сейчас доллар без деноминации в России стоил бы около 31,5 тысяч рублей, в то вре-

-

(44) . С. 458.; Лукин С.В., Голубев К.И., Расков Д.Е., Юдин А., Мойсейчик Г.И., Румянцев М.А., Ушанков В.А. Проблемы христианского социально-экономического учения на конференции «Актуальные вопросы богословских исследований» // Проблемы современной экономики. 2011. № 4. С. 445–448.

-

2 Полетаев А.В. Валовой внутренний продукт Российской Федерации в сопоставлении с Соединенными Штатами Америки, 1960-2004 гг. Москва. ГУ ВШЭ. 2006. С. 48.

мя как в Беларуси около 90 миллионов, то есть внешняя инфляция в Беларуси превышает российскую почти в три тысячи раз. С учетом четырех нолей деноминаций, белорусские деньги с 1990 года понизились в стоимости к доллару США в 150 миллионов раз.

На 1.01.1990 года официальный курс доллара в Советском Союзе был равен 59 копейкам. На черном рынке в 1990 году доллар США в СССР стоил в 3-4 раза дороже рубля. Это было связано с товарным дефицитом в СССР, и черный рынок, где товары в основном продавались за доллары, многократно завышал стоимость запрещенных в свободной продаже вещей. Наглядный пример тому — наркотики, цена которых на черном рынке на порядки выше стоимости их производства. То же было и с долларами на черном рынке. Официальный же курс рубля к доллару и к валютам других стран определялся в СССР на основе соотношения стоимостей потребительской корзины в Советском Союзе и соответствующих странах. Как видно из таблицы 1, в СССР были дешевле, чем в Америке, продукты питания, коммунальные платежи и проезд на транспорте, а дороже — одежда и алкоголь.

В Беларуси не проведена широкомасштабная приватизация крупных промышленных предприятий. При их акционировании акции в основном остались в собственности государства и, как следствие, государственные предприятия в экономике Беларуси играют доминирующую роль и на них приходится около 75% валового внутреннего продукта (ВВП)3. Доля государственного сектора России в ходе масштабной приватизации 90-х годов, по экспертным оценкам, была доведена до критически низких 20%. Далее наблюдалось обратное движение, приведшее к ее увеличению в 2006 до 38% а в 2012 году она составила около 50%. Рост был вызван влиянием мирового кризиса и построением макроэкономической политики, направленной на увеличение контроля над стратегически значимыми отраслями. Так, в ключевой для страны отрасли — нефтедобыче — в конце 90-х годов государство контролировало лишь 10%, сейчас — более 40%.

На сегодняшний день в соответствии с международными классификациями обе страны относятся к странам с переходной экономикой, и, в соответствии с оценками экспертов Международного валютного фонда, Россия достиг- ла больших результатов в построении рыночной экономики по сравнению с Беларусью. Это определенный итог развития, но, в тоже время, чтобы оценить, что приобрели страны в процессе трансформации, необходимо понять, что они потеряли.

Валовой внутренний продукт

В 1991 году ВВП по паритету покупательной способности валют (ППС)4 в РСФСР почти достигал 1,2 триллионов долларов США (СССР к моменту распада имел ВВП более 2,5 триллионов). В 1995 г. ВВП по ППС в России составил всего 0,8 триллиона долларов — это потери около 30%. Аналогичное снижение ВВП было и в белорусской экономике5 . Эти цифры сопоставимы со снижением производства в 1941–1944 годах на оккупированных немцами территориях СССР, в то время как общее снижение ВВП в Советском Союзе по сравнению с 1940 годом составило в среднем 14%6. Таким образом, можно сделать вывод, что развал Советского союза привел к более тяжелому экономическому кризису в сравнении с Отечественной войной 1941–1945 годов. Не столь губительно это изначально сказалось на изменении численности населения России и Беларуси, сокращение которого в период начала реформ было в пределах 4,5%, в то время как производительность труда упала почти в два раза. Сейчас производительность труда в России и Беларуси остается ниже, чем в самых развитых странах, однако наблюдаются высокие темпы роста данного показателя и, начиная с 2000-х годов, экономики стран Беларуси и России демонстрируют достаточно стабильный рост, что привело к увеличению ВВП на душу населения.

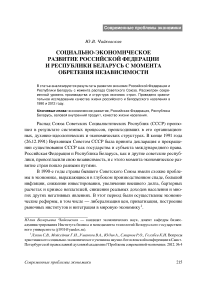

Рис. 1. ВВП на душу населения с учетом ППС, долл.

В таблице 27 представлена динамика изменения ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности в Российской Федерации, Республике Беларусь и ряде стран.

|

Страна |

1990 |

1991 |

1995 |

1998 |

1999 |

2002 |

2005 |

2008 |

2011 |

|

РФ |

8 013 |

7 850 |

5 613 |

5 492 |

5 950 |

8 029 |

11 852 |

20 276 |

21 245 |

|

Беларусь |

4 646 |

4 744 |

3 416 |

4 516 |

4 754 |

5 940 |

8 540 |

12 438 |

14 937 |

|

Литва |

9 310 |

9 065 |

6 197 |

8 005 |

8 015 |

10 566 |

14 197 |

19 559 |

20 320 |

|

Польша |

5 966 |

5 724 |

7 407 |

9 371 |

9 895 |

11 563 |

13 784 |

18 019 |

21 260 |

|

Еврозона |

16 562 |

17 501 |

19 864 |

22 321 |

23 157 |

26 563 |

29 267 |

34 758 |

35 270 |

|

США |

23 037 |

23 443 |

27 559 |

31 687 |

33 332 |

36 819 |

42 516 |

46 759 |

48 111 |

Таблица 2. ВВП стран в расчете на душу населения с учетом паритета покупательной способности, долл.

Сегодняшняя Россия входит в десятку лидирующих по объему производства стран мира, занимая по оценке номинального ВВП восьмое место в мире, а по ВВП с учетом ППС — шестое. Доля РФ в мировом ВВП в 2012 году составила 4,1%. Республика Беларусь занимает 61 позицию в мировом производстве, ее доля составляет около 0,1% мирового ВВП, население — в 15 раз меньше населения России. В 2012 году по прогнозным данным Всемирного банка Россия вышла в лидеры по показателю ВВП на душу населения среди республик бывшего Советского Союза. Изменения в ВВП шести наиболее экономически развитых стран — бывших республик СССР представлены на диаграмме рисунка 18.

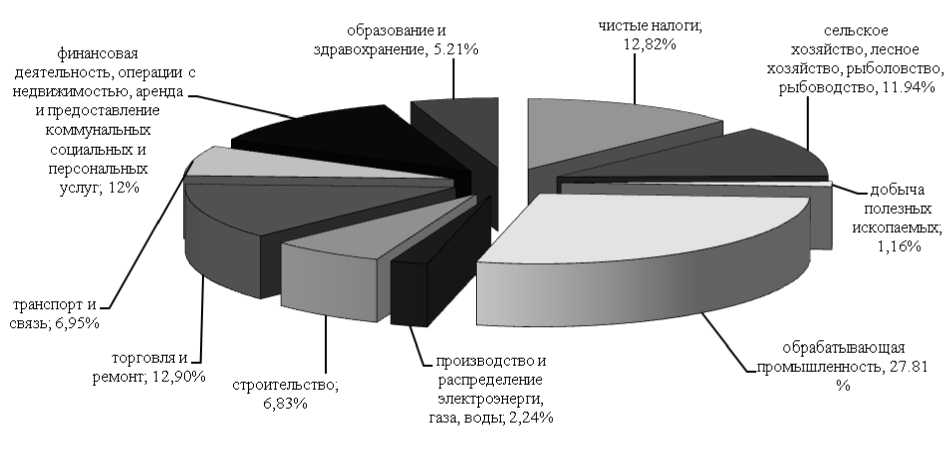

Структура экономик России и Беларуси

Значимым плюсом развития стран выступает тот фактор, что в современной России и Беларуси нет никакого дефицита продуктов питания и отсутствует дефицит потребительских товаров, характерный для Советского Союза. Для продовольственного рынка это связано с существенным увеличением производительности в данном сегменте. Для того чтобы прокормить население Советского Союза, требовалось выделять порядка 4% ВВП на решение продовольственных задач, сейчас на эти же нужды требуется не более 1,6% российского ВВП. Более высокий объем продовольственного сектора в странах объясняет изобилие продуктов питания и является статьей экспорта РФ и РБ. Таким образом, можно сделать вывод о грамотно выстроенной политике обеспечения продовольственной безопасности в обеих странах.

В современной России производство потребительских товаров снизилось до крайне низкого уровня — 1,35% от общего объема производства (против 8,50% в СССР)9, и товары легкой промышленности импортируются в больших объемах. В Беларуси легкая промышленность занимает 3,6% в структуре промышленного производства страны в 2012 г. и ее доля снижается ежегодно10, что связано с международным разделением труда и сложившейся специализацией стран.

За последние двадцать лет в странах существенно увеличился сектор услуг. Пока невозможно говорить о построении постиндустриальных обществ, характерных для экономически развитых стран, где сектор услуг является доминирующим (в США вес сферы услуг в выработанном ВВП составляет почти 80%)11, но движение в этом направлении просматривается, и Россия добилась в этом б о льших успехов, чем Республика Беларусь, что видно по данным таблицы 312.

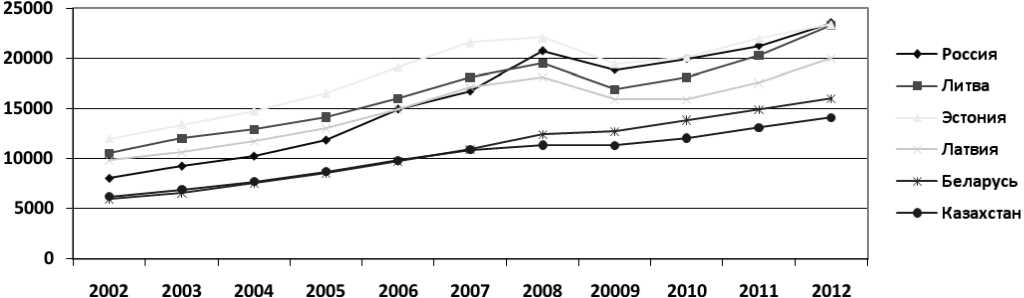

Рис. 2а. Структура ВВП Советской экономики 80-х годов

|

Страна |

Сельское хозяйство, % |

Промышленность, % |

Сфера услуг, % |

|

Россия, 2012 г. |

4,5 |

36,9 |

58,6 |

|

Беларусь, 2012 г. |

9,5 |

46,2 |

44,4 |

|

СССР, 1975 г. |

14,2 |

64,7 |

21,1 |

Таблица 3. Распределение ВВП России и Беларуси по секторам, %

По сути, экономическая структура современной Россия была заложена в 50-х годах ХХ века, это очевидно при сопоставлении структуры ВВП Советского Союза и сегодняшней России (рис. 2)13. Именно в конце 1950-х Советский Союз начал создавать базу для сырьевой экономики, а в 1960-е одной из основных задач ставил закрепление за собой статуса энергетической сверхдержавы. Плоды политики тех лет пожинает современная Россия.

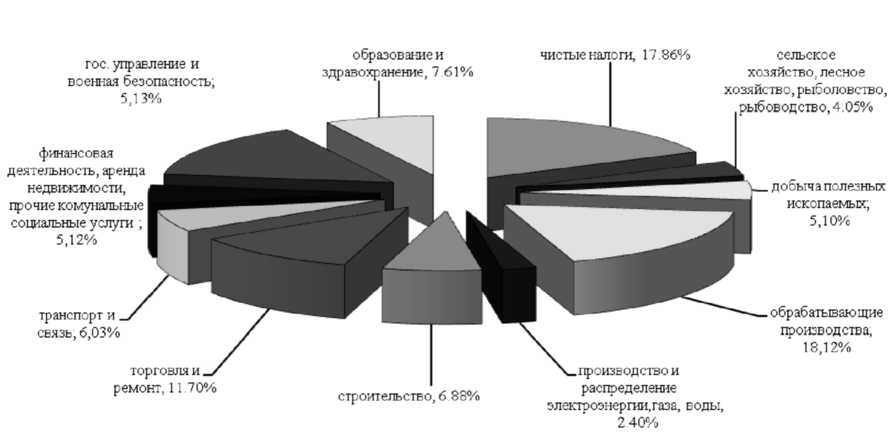

Как видно из диаграмм, доля добывающей промышленности России в общем объеме производства увеличилась до 9%, в то время как обрабатывающая промышленность и строительная отрасль существенно сократились. Также уменьшились государственные расходы на образование и здравоохранение.

Рис. 2б. Структура ВВП Российской Федерации, 2012 г.

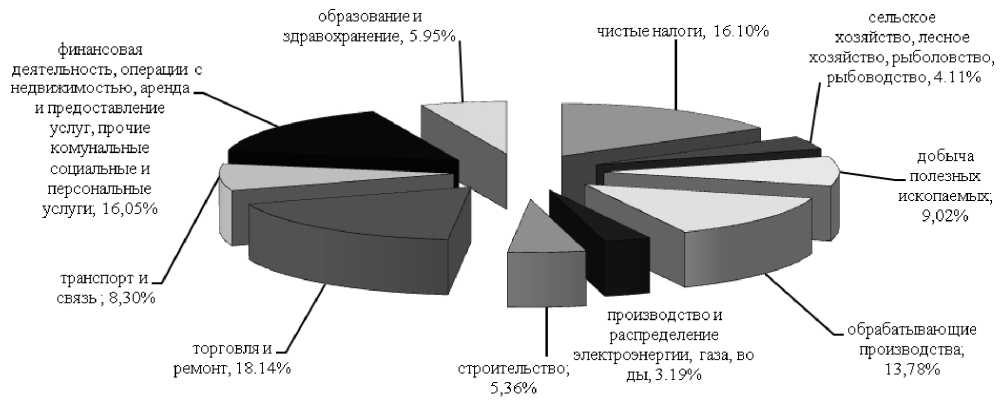

Рис. 2в. Структура экономики Республики Беларусь, 2012 г.

Структура белорусской экономики сформирована по другому принципу. На обрабатывающую промышленность приходится около 28% ВВП страны, добыча полезных ископаемых, в основном калийной соли, занимает чуть более 1%, объемы строительной отрасли сохранены на советском уровне, а государственные расходы на образование и здравохранение меньше российских.

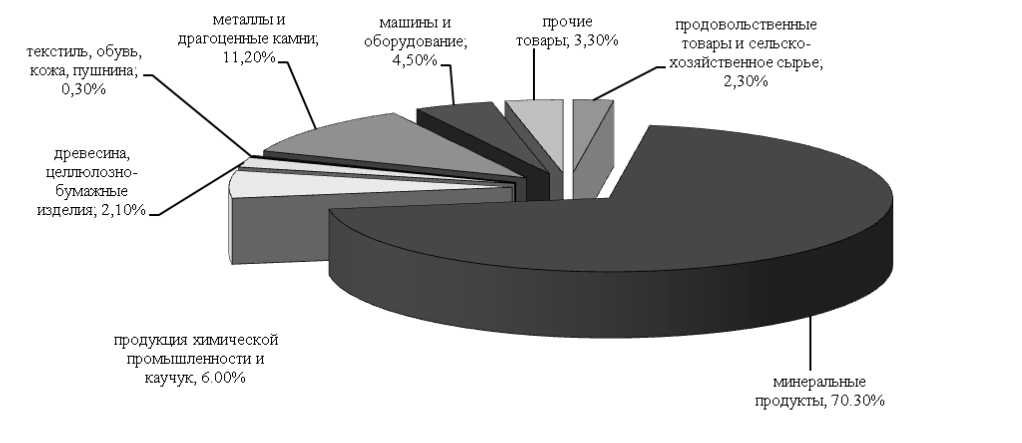

Значимость нефтяного сектора

После распада Советского Союза главной статьей дохода бюджета России стала продажа нефти и газа. К середине 90-х годов прибыль от продажи природных ресурсов составляла более двух третих всего российского экспорта. Примерно в это время родилось выражение «Россия села на нефтяную иглу». Эта зависимость присуща и современной России.

Сейчас Российская Федерация является одним из крупнейших производителей нефти в мире и по объемам добычи она занимает третье место после Саудовской Аравии и США. Вместе с другими странами СНГ Россия обеспечивает более 10% от общего объема мирового нефтяного рынка. Несмотря на весомость этих цифр, можно говорить о снижении значимости России и стран СНГ в этом сегменте, так как в 1987 году в Советском Союзе добыча нефти приближалась к 540 миллионов тонн в год, что составляло почти 20% от мировой добычи.

Следует иметь в виду, что экономика Советского Союза, а теперь России отличается крупными объемами и многообразием имеющихся природных ресурсов. По многим из них страна занимает ведущее место в мире по разведанным запасам: природный газ — 30% от мировых запасов, нефть — 10%, уголь — 12%. Причем в настоящее время на нее приходится в среднем 12% мировой добычи нефти, 28% — природного газа, 12% — угля. Но не только добычей энергоресурсов характеризуется российский вклад в копилку мировой экономики. Кроме энергоресурсов в России добывается 55% от мирового производства апатитов, алмазов — 26%, никеля — 22%, калийных солей — 16%, железной руды — 14%, цветных и редких металлов — 13%, в ее недрах имеется немало других видов минеральных ресурсов14. На такой природно-ресурсной базе в СССР была создана самая мощная в мире горнодобывающая промышленность.

Более полное представление о величине основных видов разведанных полезных ископаемых России дает оценка их стоимости. Согласно данным Организации Объединенных Наций (ООН), в настоящее время она может быть определена в величину примерно 30 триллионов долларов или свыше 200 тысяч долларов на одного россиянина. При этом прогнозный потенциал природных ресурсов оценивается в 150 триллионов долларов. Благодаря природным запасам Российская Федерация оценивается как самая богатая страна в мире по разме- ру национального богатства. Согласно международным расчетам национального богатства, его величина в России превышает аналогичный показатель США в 2–3 раза, Германии — в 5–6 раз, Японии — в 18–20 раз15.

Несмотря на постепенное снижение за последнее десятилетие доли неф-тянного сектора в ВВП страны, Россия остается одним из ведущих экспортеров нефтепродуктов. На ее долю приходится около 7% общемировых мощностей по нефтепереработке. К сожалению, этот потенциал реализуется не в полной мере: доля России по объему переработанной нефти снизилась с 9% от мирового объема в 1990 году до 5% в настоящее время. В советской экономике успешно действовала отрасль по производству оборудования для нефтегазовой промышленности. Сегодня отечественный уровень развития производства и технологий для нефтегазовой промышленности таков, что почти все современные ее образцы приходится закупать в странах Запада. По масштабам фактической нефтепереработки Россия переместилась со второго места после США на четвертое, пропустив вперед Японию и Китай. А по уровню потребления нефтепродуктов на душу населения Россия находится сейчас на 14-м месте в мире, уступая, помимо развитых стран, таким государствам, как Нигерия. Кроме того, оборудование на отечественных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) сильно изношено и морально устарело. По износу основных фондов нефтепереработка лидирует в отечественном топливно-энергетическом комплексе, средний показатель износа по которому составляет 80%. Текущий коэффициент извлечения нефти в РФ снизился в сравнении с советской плановой экономикой более, чем в 2 раза — с 50—55 до 20–25%. Хотя даже при используемой ныне не самой эффективной технологии его значение должно быть не менее 32–35%. Глубина переработки нефти в России по данным Росстата за 12 лет (1998–2010 гг.) повысилась с 64 до 71,2%, но в то же время, ее уровень сильно отстает от развитых стран, где он достигает 85–95%. При этом в утвержденной в 2009 году правительством РФ Энергетической стратегии развития страны до 2030 года прогнозируются не впечатляющие изменения в эффективности работы нефтяной отрасли. Так, доля переработки нефти в общем добываемом объеме должна измениться следующим образом: 2020 год — 48,3%; 2030 год — 56,1%. В свою очередь, глубина переработки нефти должна возрасти с текущего уровня в 72%

Рис. 3. Экспорт Российской Федерации в 2012 г.

до 84% в 2020 году и 89% в 2030 году. Тем самым на 20 лет растягивается срок приближения к современным стандартам переработки нефти, и технологический рывок в нефтяной отрасли, которая является главным поставщиков валюты для страны, даже и не прогнозируется16.

По данным Министерства экономического развития в общем объеме экспорта России по результатам 2012 года доля топливно-энергетических товаров составляла 70%, в том числе доля нефти и нефтепродуктов составляла около 53%, доля газа — около 12%. Основные позиции российского экспорта представлены на диаграмме рисунка 317.

Доля нефтегазовой промышленности в структуре ВВП постепенно снижается, но пока остается существенная зависимость современной России от экспорта сырьевых ресурсов. Принятый российским правительством курс на модернизацию не привел к значимым результатам. По экспертным оценкам, ощутимые результаты начала модернизации появятся не раньше 2015 года, в то время, как сама модернизация сможет весомо проявить себя лишь к 2020 году. К этому времени прогнозируется существенный рост объемов производства электроники, развитие гражданского и военного судостроения, авиастроения и качественный скачок в производстве космической техники.

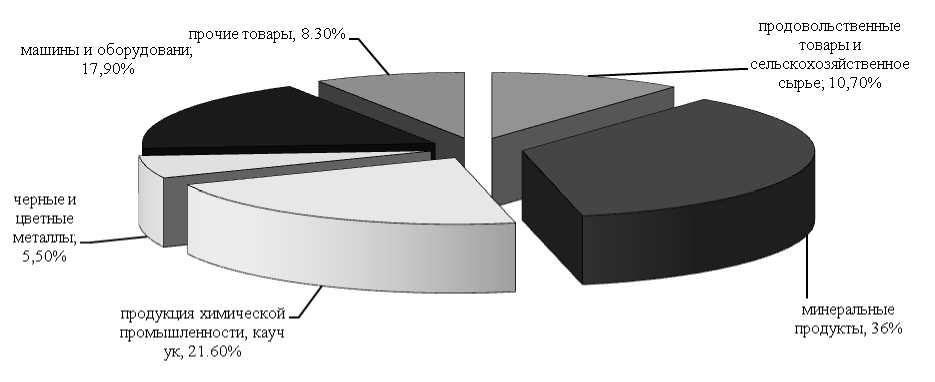

Для Беларуси нефтяной сектор также имеет стратегическое значение. Лидером белорусского экспорта традиционно являются нефтепродукты, доля которых в общем объеме экспорта 2012 года составила 31,6%18. Группу этих товаров формировали бензин, дизельное топливо и мазут, биотопливо, растворители и разбавители. Импорт нефтепродуктов и сырой нефти в Беларусь незначительно превышает экспорт нефтепродуктов, но, в то же время, можно уверенно утверждать, что нефтеперерабатывающая промышленность остается «локомотивом» развития внешней торговли и белорусской экономики в целом.

В стране добывается около 1,7 миллиона тонн собственной нефти и вся белорусская нефть идет на экспорт. Это связно с тем, что экспортная цена нефти составляет более 750 долларов за тонну, в то время как цена импорта нефти для нужд белорусской экономик и на переработку, поставляемая из России, сейчас приблизительно равна 400 долларов за тонну. Именно это позволило Беларуси эффективно выстроить свой нефтяной бизнес. Внутренние потребности экономики республики составляют всего 6,8 миллиона тонн, при этом на 2013 год Беларусь добивается поставок российской нефти в объеме 23 миллиона тонн.

На сегодняшний день РБ — лидер на постсоветском пространстве в сфере нефтепереработки. По территории Беларуси проходят нефтепроводы и нефте-продуктопроводы, и это — кратчайшее транспортное плечо для экспорта нефтепродуктов на Запад. Мощности двух крупных белорусских нефтеперерабатывающих заводов втрое превышают потребности внутреннего рынка, кроме того белорусские НПЗ наиболее модернизированы и возможностей для такой эффективной переработки нефти у других стран СНГ просто нет. Средняя глубина переработки нефти на территории Республики Беларусь около 90%, в то время как российские возможности переработки — 72%, а украинская ситуация еще хуже.

Структура белорусского экспорта, в котором также, как и в российском экспорте преобладают минеральные продукты, все же несколько отличается от российского — вторую по значимости позицию занимает продукция химической отрасли, на третьей позиции — машины, транспортные средства и оборудование (рис. 4)19.

Рис. 4. Экспорт Республики Беларусь в 2012 г.

Качество жизни населения

Крайне интересным аспектом анализа последствий распада Советского Союза является изменение качества жизни населения стран СНГ, то есть произошедшее изменение степени удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей человека. Этот качественный параметр полностью не поддается количественной оценке, но определенные складывающие его факторы можно представить в цифрах.

Начнем с анализа населения. В России к первой русской революции 1905 года проживало примерно 135 миллионов человек, в то же время необходимо учитывать, что в начале XX века Российская империя была огромна и включала часть Польши, всю Финляндию, большинство крупных республик бывшего СССР. Максимальное число жителей было зафиксировано в советские годы; так, в конце существования СССР население всего Союза достигало 290 миллионов человек (1991год). С 1991 года до середины 2000-х наблюдалось драматическое сокращение населения во всех странах СНГ, однако процесс удалось остановить, и с 2003–2004 наблюдается его прирост. Недавняя перепись населения России 2010-го года дала цифру в 145 миллионов человек, сейчас на сайте Федеральной службы государственной статистики количество россиян определено как 143 миллиона 347,1 тысяч человек.

Население Беларуси в начале ХХ века было более 6,5 миллионов человек, во времена Советского Союза увеличивалось, достигнув максимума в 1994 году в размере 10 миллонов 243,5 тысяч человек, и далее идет постоянное уменьше- ние населения. В 2012 году в Беларуси жили чуть менее 9,5 миллионов человек. Можно сделать вывод, что современной Россией и Беларусью в значительной степени упущен один из важнейших факторов развития — рост численности населения.

Продолжительность жизни в СССР эпохи «застоя» и до эпохи Горбачева была высокой и страна входила в 1985-м году в первую десятку стран мира с высокой средней продолжительностью жизни, равной 71,4 года20. Трансформационные 90-е годы с межнациональными конфликтами, фальсифицированным алкоголем, тяжелой криминальной ситуацией и бедственным состоянием отечественной медицины привели к снижению этого показателя, и средняя продолжительность жизни на фоне ухудшения качества самой жизни пошла вниз достигнув 56 лет для мужчин в 1997-м году. Сейчас она составляет в России, по данным на 2012-й год, 70,3 года: для мужчин — 64,3 года, для женщин — 76,1. По Беларуси цифры чуть лучше — прогнозируемая продолжительность жизни равна 77,6 года: для мужчин — 66,6 года, для женщин — 77,621. Это — положительный, но достаточно скромный результат. По оценкам экспертов Организации Объединенных Наций, в 2010–2015 годах ожидаемую продолжительность жизни для обоих полов 70 лет и более будут иметь 57% населения мира.

Более широкую возможность для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как одних из основных характеристик качества жизни предоставляет индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)22. Индекс публикуется в рамках Программы развития ООН в отчетах о развитии человеческого потенциала, начиная с 1990 года, и в первом отчете Советский Союз занимал 26 место. В середине 90-х годов можно наблюдать закономерное снижение рейтинга, и далее идет постепенное улучшение ситуации. В отчете 2013 года Беларусь занимает 50, а Россия 55 — место в списке из 187 стран, таким образом входя в группу стран с высоким ИРЧП23.

|

Товары и услуги |

1990 год: среднемесячная зарплата работников в СССР — 269 рублей |

2012 год: среднемесячная зарплата работников в РФ — 26629 рублей |

2012 год: среднемесячная зарплата работников в РБ — 3066900 рублей |

Покупательная способность в 2012 году к покупательной способности в 1990 году |

||||

|

Цена в рублях за единицу |

Можно купить на зарплату |

Цена в рублях за единицу |

Можно купить на зарплату |

Цена в рублях за единицу |

Можно купить на зарплату |

РФ |

РБ |

|

|

Хлеб ржанопшеничный, 1 кг |

0,16 |

1681 |

32 |

832,2 |

6000 |

511 |

0,49 |

0,3 |

|

Молоко 2,5%, 1 литр |

0,24 |

1121 |

35 |

760 |

5250 |

585 |

0,67 |

0,5 |

|

Свинина 1 кг |

1,80 |

149 |

300 |

88,7 |

44240 |

69 |

0,59 |

0,44 |

|

Плата за коммунальные услуги двух комнатной квартиры, около |

20,00 |

13,45 |

3500 |

7,6 |

300000 |

10 |

0,56 |

0,74 |

|

Костюм мужской, национального производства |

120 |

2,2 |

5800 |

4,6 |

1015000 |

3 |

2,1 |

1,36 |

|

Туфли мужские, национального производства |

50 |

5,4 |

3000 |

8,9 |

50000 |

6,1 |

1,64 |

1,12 |

|

Бутылка водки 0,5 л |

10 |

27 |

200 |

133 |

30000 |

102 |

4,9 |

3,7 |

|

Бензин А-92 |

0,20 |

1345 |

28 |

951 |

6500 |

471,8 |

0,7 |

0,35 |

Таблица 4. Примеры того, что можно было купить в магазинах Советского Союза, Российской Федерации и Республики Беларусь за среднюю зарплату в 1990 и 2012 году

Безработица в современной России в 2012 году составляла 5,5%, что является неплохим показателем в мировой статистике, однако цифры по Республике Беларусь производят гораздо большее впечатления. Официальная, то есть зарегистрированная государственными службами занятости, безработица в 2012 году составляла 0,5% и метод достижения такого результата крайне прост — это невыгодность безработицы. Пособие по безработице в Беларуси в 2012–2013 годах в среднем составляет 15 долларов (в России — около 140 долларов), что естественно не выступает стимулом регистрации статуса безработного и, как следствие, скрытая безработица в Беларуси оценивается на уровне 5–6%. Кроме того, необходимо учитывать, что средняя зарплата в Беларуси существенно ниже российского уровня (на 05.2013 г. средняя зарплата в России составляла около 950 долларов, в Беларуси — 560 долларов) и часть населения Беларуси работает в России24.

Существенной проблемой современной российской экономики является расслоение населения по доходам. Для анализа неравенства доходов населения используют два показателя: индекс Джини и децильный коэффициент. Индекс Джини, или коэффициент концентрации богатства — статистический показатель степени расслоения общества страны или региона, он определяет степень отклонения распределения доходов по группам населения от равномерного. Чем он ближе к нулю, тем более равномерное распределение доходов; чем ближе коэффициент Джини к единице, тем больше доходы концентрируются самой богатой группой граждан. Для Советского Союза в 1991 году он был равен 0,24, для России коэффициент Джини в 2012 году — 0,42. Второй показатель — децильный коэффициент, равный отношению дохода, достающегося самым обеспеченным 10% населения, к доходу 10% самых малоимущих. В странах Западной Европы он колеблется в пределах 5–7, критически же допустимым уровнем этого индикатора считается «десятка». По данным Федеральной службы государственной статистики для Российской Федерации в 2012 году он составлял 16,4, что отражает реальные проблемы дифференциации доходов россиян. Максимальное значение децильного коэффициента, согласно официальной статистике, было в 2008 году, когда дифференция доходов достигала разницы в 16,8 раз25 . В Беларуси расслоение населения произошло в меньшей степени. Коэффициент Джини по всей республике составляет 0,34, а децильный коэффициент равен 5,9, что соответствует уровню европейских стран26.

Далее попробуем оценить покупательскую возможность и сопоставить в таблице 427 реальные доходы современного населения Российской Федерации, Республики Беларусь и Советского Союза.

Как видно из таблицы, среднестатистический россиянин и белорус на свою зарплату сейчас может купить меньше продуктов питания, чемв 1990 году, зато алкоголь стал намного доступнее — среднедушевой доход, пересчитанный на алкоголь, вырос для россиян почти в 5 раз. Проведенное исследование цен показывает, что на «рубль» теперь можно купить намного большее количество промтоваров, чем в советское время. Согласно официальной статистике, объем потребления населения России вырос в 1,45 раза, также существенно увеличился сводный индекс благосостояния. Благосостояние росло в основном за счет непродовольственных товаров и товаров длительного пользования: так, число телевизоров на семью выросло с 1 до 1,6, автомобилей на 1 тысячу человек — втрое.

Значимой современной проблемой является обременительный удельный вес обязательных расходов домашних хозяйств, связанный с оплатой коммунальных услуг. В пересчете на стоимость жилищно-коммунальных услуг средний доход упал почти вдвое.

В 1989 году на покупку квартиры через ЖСК или на постройку дома могли рассчитывать 10% домохозяйств, сейчас — около 20%, но большинство из них берут ипотечные кредиты, продавая прежнюю приватизированную квартиру. Если откладывать всю зарплату полностью, то есть отказавшись от любых расходов, то в 1989 г. можно было накопить на квартиру в 54 кв. метра за 3 года, в 2012-м — за 6 лет (исключая крупнейшие города России). Можно оценивать как снижение уровня жизни и тот фактор, что в настоящее время жилье приходится покупать, в советское время, в большинстве случаев, оно было бесплатным. Вместе с тем, обеспеченность россиян жильем выросла на 40% до 22 кв. метров на человека (6% роста — за счет снижения количества населения). Улучшилось качество жилья, доля коммуналок уменьшилась почти в четыре раза.

В заключение можно сделать вывод, что качество жизни стало иным. В Советском Союзе жизнь была стабильна, не было безработицы и высокой инфляции, но был дефицит товаров при их низких качественных характеристиках и практически отсутствии сектора услуг. Сегодня выбор товаров и услуг на рынке огромен и ограничением выступает только доход потребителя. Советский Союз и современные постсоветские страны — это разные экономики с разным типом соотношения функций потребления и спроса. Раньше был неудовлетворенный спрос на товары из-за недостатка их предложения, а сейчас в России и Беларуси сформирована «экономика потребления» по примеру западных стран, предложение товаров и услуг огромно, и неудовлетворенным является только спрос на деньги.

Список литературы Социально-экономическое развитие Российской Федерации и Республики Беларусь с момента обретения независимости

- Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Советского Союза 1922-1991 гг. М.: Наука, 1993.

- Лойко П.Ф. К проблеме оценки природных ресурсов и земли как составляющих национального богатства страны//Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2002, № 2-3 (11-12). Электронная версия: За правовую поддержку отечественных товаропроизводителей. URL: http://dpr.ru/journal/journal97.htm (дата обращения: 03.07.2013).

- Лукин С.В., Голубев К.И., Расков Д.Е., Юдин А., Мойсейчик Г.И., Румянцев М.А., Ушанков В.А. Проблемы христианского социально-экономического учения на конференции «Актуальные вопросы богословских исследований»//Проблемы современной экономики. 2011. № 4. С. 445-448.

- Лукин С.В., Мойсейчик Г.И., Ушанков В.А., Юдин А., Смирнов Р.О., Голубев К.И. Вопросы христианского социально-экономического учения на научно-богословской конференции в Санкт-Петербургской православной духовной академии//Проблемы современной экономики. 2012. № 4 (44). С. 456-459.

- Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1987. Эл. вариант: Сайт >. URL: http://istmat.info/node/433 (дата обращения: 11.07.2013).

- Национальные счета//Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstatmain/rosstat/ru/statistics/accounts/(дата обращения: 11.07.2013).

- Объем и индексы промышленного производства//Национальный статистический комитет Республики Беларусь. URL: http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/industry1.php (дата обращения: 12.07.2013).

- Полетаев А.В. Валовой внутренний продукт Российской Федерации в сопоставлении с Соединенными Штатами Америки, 1960-2004 гг. М.: ГУ ВШЭ, 2006.

- Рязанов В.Т. Экономика рентных отношений в современной России//Христианское чтение. 2011. № 4. C. 149-176.

- Статистические сборники//Национальный статистический комитет Республики Беларусь. URL: http://belstat.gov.by (дата обращения: 11.07.2013).

- Статистические сборники//Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 12.07.2013).