Социально-политическая устойчивость российского общества как критерий легитимности государства

Автор: Левашов В.К., Великая Н.М., Савинков В.И.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Государственное управление

Статья в выпуске: 2 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье на базе данных общероссийского социологического мониторинга «Как живёшь, Россия?» анализируется динамика социально-политической устойчивости российского общества как критерий и индикатор публично выражаемой гражданами легитимности государству, создающему обществу условия устойчивой жизнедеятельности в настоящем и будущем. В рамках анализа теоретических оснований устойчивости показана диалектическая природа социально-политической устойчивости, ее предопределенность характером социальной структуры, распределительных отношений и реализацией принципов социальной справедливости в обществе. На основе проведенного анализа эмпирической информации показано отчуждение большей части граждан России от неолиберальной модели государства, выраженное предпочтение в выборе социально-ориентированного типа государства, что ведет к востребованности населением административного социально-политического управления. Динамика удовлетворенности политической системой, оценки населением выполнения государством социальных, в том числе конституционных, гарантий доказывают высокую степень устойчивости российского общества, которая, однако, базируется всего на четырех факторах: этно-территориальном; оборонном (доверие армии); полном доверии Президенту РФ (В.В. Путину); гарантированной Конституцией социальной поддержке населения государством. С помощью факторного анализа выявлена значимость различных групп противоречий в российском обществе (экономические, этно-религиозные, классовые), которые влияют на социально-политическую устойчивость. Выделены зоны риска устойчивости, связанные с низким уровнем институционального доверия к большинству институтов власти и структурам гражданского общества. По результатам исследования сформулированы рекомендации укрепления социально-политической устойчивости российского общества и государства.

Социально-политическая устойчивость общества, легитимность государства, социальные противоречия, доверие институтам власти, конституционные гарантии, социально ориентированное государство

Короткий адрес: https://sciup.org/147251093

IDR: 147251093 | УДК: 32.019.52 | DOI: 10.15838/esc.2025.2.98.3

Текст научной статьи Социально-политическая устойчивость российского общества как критерий легитимности государства

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 23-18-00438 «Резервы устойчивого социально-политического развития российского общества и государства в контексте укрепления традиционных ценностей и глобальной многополярности», project/23-18-00438/.

Проблемы, связанные с возможностями политической легитимации, постоянно находятся в поле зрения исследователей в силу того, что дефицит политической легитимности испытывают сегодня политические элиты разных стран, вне зависимости от типов политического режима, практики властных коммуникаций и уровня развития гражданского общества (Hinsch, 2010; Callaghan, 2022; Михайлова, 2023). Потребность в дополнительных механизмах легитимации у властных институтов усиливается в переходные эволюционные и кризисные моменты, когда важно сохранить управляемость и социально-политическую устойчивость.

Публичная легитимность в этом случае является важнейшим показателем устойчивости и эффективности политической системы. Фундамент легитимности государства строится на убежденности граждан, что их благополучие зависит от поддержания существующего порядка в обществе, когда государство выражает интересы граждан, а государственная власть обеспечивает порядок не только мерами принуждения, но и политическим участием населения. В эпоху постмодерна в поле зрения ученых все чаще попадают проблемы, связанные с манипулятивным характером современных леги-тимационных практик (Омельченко, Гасратова, 2015, с. 3 8; Sacca, Velikaya, 2024), когда человек «лишь периодически «подключается» к властнополитическому порядку с помощью таких процедур, как выборы, референдумы, соцопросы» (Мартьянов, 2009, с. 83).

При этом исследования легитимности в последние годы смещаются от описания ценностнонормативных оснований легитимности, определяющих политическую идентичность, на выявление фреймов политических коммуникаций, в том числе на основе эволюции дискурса «включения – исключения» насилия и его трансформации в дискурс политической легитимации как различения «легитимного» и «нелегитимного» принуждения, символическим производным которого и является собственно политическая легитимность (Завершинский, 2016, с. 6). Другими словами, государство, обладая монополией на легальность, в условиях демократического политического порядка не форсирует проведение своих решений в общественное мнение, а, наоборот, старается интегрировать мнение общества в свои решения, что обеспечивает действительное осуществление его политики (Беше-Головко, 2011, с. 135). В целом большинство исследователей солидарны с позицией Ю. Хабермаса, рассматривающего легитимацию власти как интеграцию общества, большинство которого поддерживают ценности и нормы, провозглашаемые властью «чтобы удовлетворить эти притязания, т. е. показать, почему существующие институты достойны и правомочны осуществлять законную власть таким образом, чтобы реализовались основополагающие для идентичности общества ценности» (Хабермас, 2010, с. 183).

Авторы рассматривают легитимность как результат процесса устойчивого развития общества и государства, содержание которого определяется широким кругом социальных и политических факторов (Левашов, Великая, 2021). Вес и значимость этих факторов варьируются в разные исторические периоды, что возможно оценить, опираясь на результаты мониторинговых исследований.

Эмпирическая база статьи – данные всероссийского социологического мониторинга «Как живёшь, Россия» (Левашов и др., 2024), прово- димого Институтом социально-политических исследований ФНИСЦ РАН1, позволяющие анализировать динамику релевантных легитимности государства показателей: доверие к политическим институтам и политическим лидерам, уважение и подчинение закону, общая, разделяемая большинством система ценностей и ценностно-мировоззренческие ориентиры, наличие консенсуса власти и общества по поводу значимых политических и экономических целей.

Теоретическая концепция социологического анализа устойчивости общества

Для характеристики политической жизни общества чаще всего используют понятие консолидация, чем устойчивость , хотя второе по содержанию шире и в большей степени соответствует отображению диалектики структурнофункциональной модели общества. Понятие устойчивости используется для характеристики не «идиллии», а равновесия социальных отношений с учетом их объективной перманентной противоречивости, предсказуемости характера эволюции противоречий и компромиссной формы их разрешения. Консолидация общества – это сплочение граждан государства на основе идентичности ценностных установок (Руткевич, 2001; Левашов, 2003; Коэн, Арато, 2004; Sacca, Velikaya, 2024). В политических исследованиях устойчивость политической системы определяется как способность сохранять свое развитие в заданном направлении (движении по намеченной траектории) и поддерживать заданный режим функционирования, несмотря на воздействующие возмущения (Гришин, 2015), что обеспечивается способностью власти принимать решения и проводить их в жизнь, не прибегая к открытому насилию (Варламова, 2015).

В данном исследовании устойчивость политической системы в социологическом измерении рассматривается как бесконфликтная вариабельность социально-экономических состояний общества, эквивалентная естественной динамике социально-профессиональной структуры и распределительным отношениям, соответствующим ожиданиям граждан, восприятию ими этих отношений как социально справедливых. В отличие от аффективно-ментальной консолидации (Попов, 2004), диалектическая устойчивость общества допускает политический плюрализм в опосредованных индивидуальными интересами установках, консенсус в определении критериев социально справедливых распределительных отношений.

Диалектическая противоречивость содержания устойчивости той или иной структурнофункциональной модели государства – как рыночного, так и преимущественно социально ориентированного – может быть подвергнута анализу исходя из практического и гносеологического подходов. В аспекте практической составляющей устойчивость структурно-функциональной модели государства необходима для кумулятивного накопления экономического и интеллектуального потенциала общества. Однако диалектика предполагает наличие двух противоположных составляющих, которые в разнонаправленном взаимодействии перманентно генерируют процесс социального развития.

В научном плане было бы некорректно абсолютизировать устойчивость политической системы, так как методы политического управления в ее обеспечении могут быть диаметрально противоположными: либо демократия, либо теократия, либо диктатура. Авторы рассматривают понятие устойчивости, с одной стороны, как социально-экономическую ассоциацию сообщества в социальный институт демократического государства, органически включающий социальные противоречия, регулируемые государством политическими и экономическими методами для нахождения компромисса. Институциональный (Кушнир, 2023, с. 134–140) и политический (Тепляков, 2010, с. 239–241) аспекты регулирования равновесия общества, и соответственно государства, рассматриваются как методы, которые, как свидетельствуют социальные революции, не всегда достаточны для обеспечения устойчивости общества.

В обыденном сознании понимание устойчивости социальной организации людей базируется на понятии социальной справедливости принципов распределения. Значимость такого восприятия массами своего отношения к государству как индикатор его устойчивости значительно выше, чем количественные критерии материальной составляющей распределительных отношений. Пример тому длительная во времени устойчивость политической организации этнически и конфессионально высокодифференцированного советского общества. В данном ракурсе интерпретация понятия «устойчивость государства» может звучать как соответствие политического управления объективным законам развития общества и пониманию справедливости существующего политического порядка. Так это понимал Аристотель, считавший основным стержнем баланса государства-полиса соблюдение принципа социальной справедливости (Аристотель, 1983, с. 603). Это понятие у Аристотеля тесно связано с установкой власти на создание условий роста численности «среднего слоя» в составе населения полиса: «…благополучием для государства является то, чтобы его граждане обладали собственностью средней, но достаточной; а в тех случаях, когда одни владеют слишком многим, другие же ничего не имеют, возникает либо крайняя демократия, либо олигархия… либо тирания…» (Аристотель, 1983, с. 508)2.

С зарождением классических капиталистических государств кодифицированной формой устойчивости политической организации общества стала конституция как свод основных принципов и нормативно-правовых законов добровольного объединения граждан в государство рыночных отношений. Принято считать, что в политическом отношении конституция есть средство ограничения государственной власти и гарант прав личности. Даже если закон содержит сугубо институциональные нормы кодифицированного права, без учета вариации интересов гражданина, осознающего обязательность соблюдения предписанных правовых норм, он все равно будет субъективно воспринимать эти нормы с позиции справедливости относительно себя лично или в более широком аспекте – с позиции социальной справедливости.

Однако государство не может быть добрым или злым, хорошим или плохим абсолютно для всех, раз и навсегда. Поэтому вопрос должен быть поставлен так: соответствует ли данное государство решению задачи устойчивости общества в конкретно-историческом политическом, экономическом и социальном пространствах. Если не соответствует, это чревато социальными коллизиями. Если соответствует, тогда задача воспроизводства и сохранения устойчивости решается и общество становится устойчивым в той структурно-функциональной модели, которую представляет собой данное государство.

На связь устойчивости общества с легитимностью обращали внимание и классики социологической мысли. В частности, Д. Истон понимал легитимность именно в этом ключе – как возможность, благодаря которой политическая система может справиться с проблемами обеспечения стабильности системы (Истон, 2000, с. 319–321). Роль легитимности в процессе поддержания стабильности системы подчеркивал М. Липсет, рассматривающий политическую легитимность как «качество политической системы, как ее способность поддерживать веру населения и социальных групп в то, что существующие политические институты наиболее соответствуют данному обществу» (Липсет, 2012, с. 42). Предлагаемый авторами подход к исследованию легитимности строится на понимании легитимности государства как результата осознанного научного поддержания диалектического процесса устойчивого социально-политического развития отношений субъектов и институтов общества и государства в интересах граждан в настоящем и будущем (Левашов, 2023; Березина и др., 2024, с. 4–6).

Граждане делегируют право выбора методов и способов регулирования социально-политического баланса отношений в обществе, создания условий для рентабельного функционирования экономики своим представителям во властных структурах, сами же занимаются своими «заботами», не обременяя себя той работой, которую оплачивают бюрократии за счет своих налогов. Поэтому должны существовать индикаторы контроля результативности работы органов власти, действующих от имени, в интересах и за счет граждан.

Есть понятие государства и власти, но нет их вещественных «субстратов» – ни государства, ни власти. Государство и есть народ, а власть – социально-политический статус части народа в условиях демократии. Не случайно современный этап развития обществ модерного типа, определяющийся влиянием глобализации и цифровизации, изменил конфигурацию гражданского общества, которое теряет свою идеологическую интерпретацию «в терминах рынка и собственнического индивидуализма» (Лэйн, 2012, с. 99) и становится средой для самопод-держивающихся связей, в которой переплетены разнообразные неформальные сети солидарностей с различными формами взаимной поддержки и взаимовыгодных объединений. При этом социальные роли различных групп населения дифференцируются общественным разделением труда и его производной – принципом распределения прибавочного продукта. Этот принцип изменяется в соответствии с ростом производительности общественного труда и, соответственно, величины прибавочного продукта. Например, в монархическом феодальном государстве происходит экспроприация основной части прибавочного продукта, преимущественно в натуральной или в смешанной, натурально-денежной форме. С введением в оборот частной собственности и ее неотчуждаемости экспроприация части прибавочного продукта происходит в денежной форме как «налог на граждан» по унифицированному принципу и в пропорциональном долевом соотношении, что порождает у граждан иллюзию социальной справедливости. Этот процесс объективный и способствует устойчивости рыночного государства как социально-политического образования, так как сглаживает противоречия между селом и городом, между трудом интеллектуальным и физическим, между работниками предприятий гражданского товарного производства и между работниками оборонных предприятий и в целом – между производящей и иждивенческой частями населения.

Если говорить о значимом социальном противоречии между населением и властью как политическим представителем государственного образования – это противоречие между гражданами и бюрократией, о чем упоминал А. Токвиль, анализируя практику демократии на начальной стадии становления США как демократического государства: «В аристократических правительствах государственными делами занимаются люди состоятельные, которых на государственный пост приводит лишь стремление к власти. В демократических правительствах государственные деятели – это бедные люди, и им только предстоит нажить свое состояние3. Из этого следует, что в аристократических государствах правители практически недоступны для коррупции и весьма умеренно относятся к деньгам; совершенно обратное происходит в демократических странах» (Токвиль, 1992, с. 177).

В социологическом плане важность общественного разделения труда как естественной основы кооперационных устремлений людей подчеркивал Э. Дюркгейм: «…разделение труда если не единственный, то по крайней мере главный источник общественной солидарности» (Дюркгейм, 1996, с. 69), и производимая общественным разделением труда «…солидар-ность способствует общей интеграции общества» (Дюркгейм, 1996, с. 71). Гарантией этой интегрированности является конституция. Однако, если конституции придавать сугубо социально-регулятивную функцию, безотносительно типа государства или иного экономически структурированного сообщества, тогда безразлично, как ее называть: закон, уложение, декрет, завет и т.д. В гносеологии требуется четкое разграничение понятий, иначе научность рассуждений подменяется субъективно истолковываемыми прецедентами исторического характера.

Конституция не может быть законом сама по себе, и, хотя сегодня конституцию называют основным законом государства, в действительности это свод принципов, не подлежащих дроблению на подзаконные акты. Характер действия конституции и закона различается: конституция является гарантом прав гражданина не просто разрешительного характера: было бы нелогично разрешать то, чем гражданин обладает от природы. Граждане объединяются в государство при условии гарантии защиты их жизненных интересов. Это компромисс, на который должна соглашаться власть, чтобы государство существовало. И в этом случае актуален вопрос об устойчивости компромисса, о своевременном предвидении необходимости коррекции принципов отношения государства и общества. Например, изучая характер действия Конституции Токвиль восхищался новыми принципами гражданского сообщества: «Общие принципы построения современных конституций, которые большинство европейцев XVII века понимало с трудом и которые лишь частично восторжествовали в тот период в Великобритании, были полностью признаны в Новой Англии и закреплены ее законами: участие народа в общественных делах, свободное голосование по вопросу о налогах, ответственность представителей власти перед народом, личная свобода и суд присяжных – все это было воспринято единодушно и реально введено в жизнь в Новой Англии» (Токвиль, 1992, с. 51).

С позиции социологии анализ социально-консолидирующей роли конституции государства осуществляется посредством учета оценки гражданами тех положений, которые непосредственно касаются их жизненных интересов. Так как интересы граждан по форме различаются, индикатором их консолидации может быть только унифицированная субъективная оценка, высказанная самими гражданами. Это подтверждается и широтой сформулированных в конституции целей социально-экономической кооперации. В частности, о государственно-консолидирующей роли Конституции РФ, способствующей устойчивости государства, можно судить на основании определяемой методами прикладной социологии оценки гражданами реализации обязательств государства по гарантии их основных прав и свобод (статьи 6–48)4.

Спектр гарантий, которые, согласно Конституции РФ, государство берет на себя, велик. Многие гарантии, относящиеся к социальному страхованию, можно было бы опустить, однако социальные фонды не могут их полностью взять на себя из-за девальвации накоплений по причине высокой, продолжительной инфляции. Такую гарантию, как право на отдых, должен реализовать профсоюз путем соглашения с работодателем, а не государство. Гарантия обращения с претензиями в государственные органы противопоставляет государство и граждан, подчеркивает роль государства как «опекуна».

В правовом государстве производственные споры должен решать арбитраж, а гражданские споры – суд. Декларативный характер носят гарантии свободы выбора профессии, места и характера труда. Они были актуальны в советский период, когда эти права ограничивались пропиской: житель села не мог поехать работать в город или выбрать заводскую профессию, если не было целевого направления органов власти. Сейчас ограничения профессионального самоопределения граждан заданы технологией производства, его рыночной рентабельностью, и государство на это влиять может только в небольшой степени, в основном коррекцией системы профессионального образования и созданием дополнительных рабочих мест за счет государственных (национальных) проектов.

Эмпирико-социологический анализ социальнополитической устойчивости общества

При эмпирическом изучении социальнополитической устойчивости в ИСПИ ФНИСЦ

РАН56 используются различные группы индикаторов: приятие/неприятие существующего политического порядка, доверие/недоверие к институтам власти и конституционным политическим практикам, гражданская и политическая активность, самооценка материального положения и др.

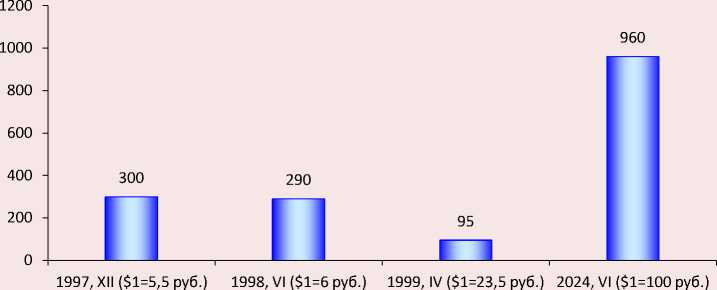

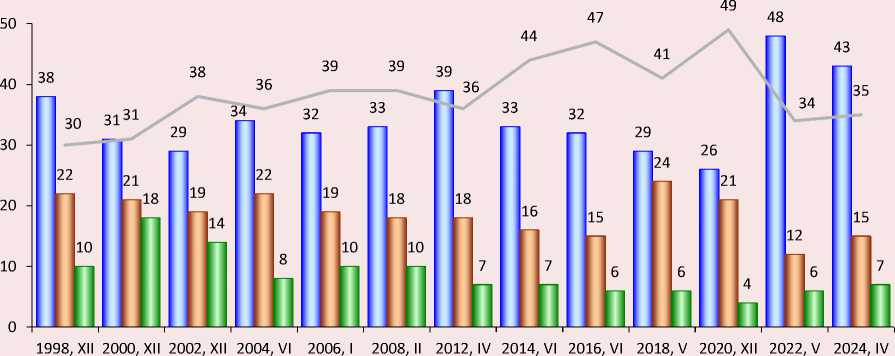

Динамика «отношение к политической системе» позволяет говорить о расширении зоны устойчивости, сложившейся в российском обществе и государстве политический модели. На фоне роста массы граждан, полностью поддерживающих конфигурацию политической системы, снизилось число сторонников радикального ее изменения. При этом последние три года демонстрируют стабильное мнение граждан относительно возможностей трансформации политической системы. Половина наших сограждан видит существующие проблемы и недостатки, но в качестве возможного пути ее изменения рассматривает реформы (рис. 1).

Рис. 1. Отношение респондентов к политической системе общества (РФ, % от числа опрошенных)

XII XII XII XII VI XI XII XII XII XII IX IV

■ I Меня полностью устраивает политическая система нашего общества

■ ■ Политическую систему необходимо изменить радикальным образом Много недостатков, но их можно устранить реформами

^^^^^^мЗатруднились ответить

Источник: (Левашов и др., 2024).

-

5 Исследование проводится ежегодно по сопоставимой методике на базе квотной территориально-районированной выборке с квотным отбором 1700 респондентов в 22-х субъектах РФ, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, в форме персонального интервью. Территориальные пропорции в выборке соблюдаются с учетом статистических данных Росстата по всем федеральным округам и пяти типам поселений: мегаполисы, административные центры субъектов РФ, районные города, пгт, села. Также соблюдаются квоты по 12-ти социально-профессиональным группам, квоты по которым рассчитаны в соответствии с данными Росстата. По перечисленным параметрам средняя ошибка выборки не превышает |3%|.

Определяющим фактором здесь остается степень доверия общества к власти, политическим акторам и принимаемым ими государственным решениям, а также к общественным структурам, что позволяет рассматривать институциональное доверие и как социальный капитал и как социальный ресурс, обеспечивающий социальное взаимодействие (Штомпка, 2012). В эмпирическом поле это подтверждается корреляцией между уровнем институционального доверия и отношением к политической системе (Березина и др., 2024, с. 86–109).

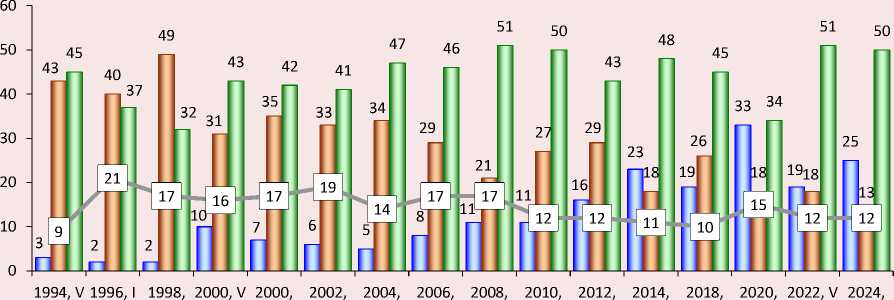

Говоря о нынешнем состоянии, наиболее достоверным показателем высокой устойчиво- сти российского общества правомерно считать состоявшиеся в марте 2024 г. выборы Президента РФ: явка электората на голосование превысила 70% – самая высокая в истории аналогичных выборов в РФ; голосование за В.В. Путина – почти 90%, также исторический рекорд. Устойчивая тенденция консолидации российского общества в выборе Президентом РФ В.В. Путина в 2024 году – явление закономерное и берет свое начало в период углубления и кульминации социально-экономического кризиса и финансового дефолта в конце 90-х годов, что и определило реальность отставки с поста Президента РФ Б.Н. Ельцина (рис. 2 ; табл. 1).

Рис. 2. Динамика среднемесячного бюджета семьи из трех человек6, $

Источник: (Шереги, 2003; Левашов и др., 2024).

Таблица 1. Динамика доли имущественных групп в период до и после финансового дефолта в РФ (август 1998 г.), %

|

Имущественные группы |

1998 г. июнь |

1998 г. октябрь |

1999 г. январь |

1999 г. апрель |

2024 г. июнь |

|

Материально высоко обеспечены |

0,9 |

0,2 |

0,2 |

0,9 |

1,7 |

|

Материально средне обеспечены |

34,3 |

22,4 |

19,6 |

16,7 |

71,8 |

|

Материально низко обеспечены |

54,5 |

57,4 |

59,6 |

57,3 |

14,8 |

|

Живут за чертой бедности |

10,3 |

20,0 |

20,6 |

25,1 |

11,7 |

|

Итого |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Всего бедные |

64,8 |

77,4 |

80,2 |

82,4 |

26,5 |

|

Источник: (Шереги, 2003; Левашов и др., 2024). |

|||||

6 Источник данных за период 1997–1999 гг. на рис. 1, табл. 1, рис. 2 (Шереги, 2003, С.438, С. 390). Все приведенные в статье данные за 2024 г. – результаты 54 этапа общероссийского социологического мониторинга «Как живёшь, Россия?» (Левашов и др., 2024), проведенного ИСПИ ФНИСЦ РАН в июне 2024 г. (руководитель Левашов В.К.).

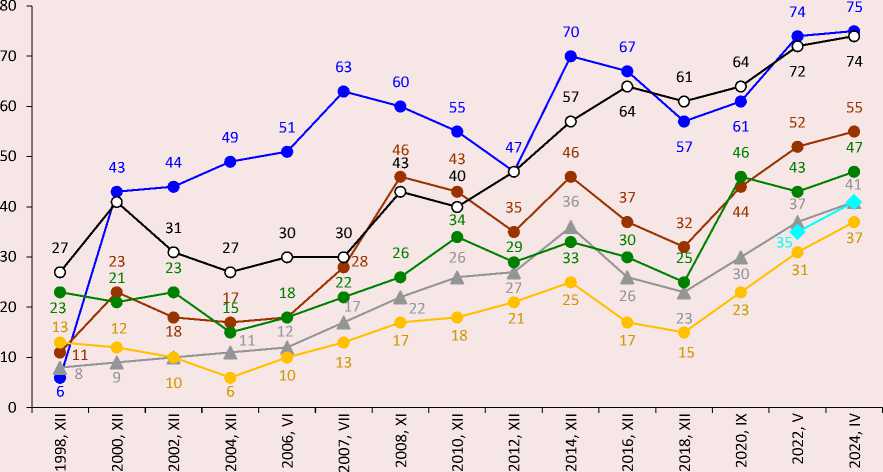

На рисунке 2 и в таблице 1 отображены экономические последствия финансового кризиса 1998 г. – крайняя поляризация общества до 1999 г. по уровню благосостояния, что «эхом откликнулось» в общественном мнении в форме доверия граждан органам исполнительной и законодательной власти (рис. 3) .

Угроза устойчивости общества проявляется не только в падении доверия граждан Президенту РФ (Б.Н. Ельцину) почти до нуля в 1999 году, но и в том, что доверие к другим органам исполнительной и законодательной власти не достигало 20%. Относительно высокой оставалась только доля граждан, доверявших Российской армии. Заметим, что рост доверия граждан органам исполнительной и законодательной власти начался только в 2000 г., и сегодня гарантом устойчивости развития российского общества и легитимности государства в настоящем и будущем большинство граждан правомерно считают Президента РФ (В.В. Путина) и Российскую армию.

В то же время все еще слаба гражданско-консолидирующая роль в устойчивом социальнополитическом развитии институтов гражданского общества, партий и Государственной Думы, общественных организаций и местной власти (Левашов и др., 2024, с. 17–18). По всей вероятности, одной из причин низкого рейтинга является не только слабая публичная прозрачность и гласность результатов их деятельности, но и слабое «взаимодействие органов местного самоуправления и органов государственной власти в единой системе публичной власти для эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории»7.

Рис. 3. Динамика доли россиян, доверяющих органам исполнительной и законодательной власти (РФ, % от числа опрошенных)

—•— Президент РФ —•— Правительство РФ

—л— Совет Федерации —•— Государственная Дума

Армия —•— Руководители регионов

—ф— Органы местного самоуправления

Источник: (Левашов и др., 2024).

За все годы реформ в стране не удалось сформировать структуру действенных институтов гражданского общества, которые могли бы сравнится с советской системой народных депутатов. Ни профсоюзы, ни общественные организации, ни партии так и не стали публично эффективными инструментами социальной интеграции и социальной солидарности граждан. Вместе с тем последние годы, с начала СВО, российские граждане продемонстрировали рост публичного доверия практически ко всем властным институтам, что объективно указывает на консолидацию российского общества и укрепление легитимности органов государственной власти, обусловленные социально-политической ситуацией противостояния внешним угрозам (табл. 2).

При этом в 2024 г. сохраняется существенный разрыв в доверии, которое граждане выражают действующему Президенту РФ по сравнению с другими органами власти. В частности, уровень доверия к местной и региональной власти на 30 пунктов ниже, чем доверие Президенту РФ (табл. 1). Столь серьезные расхожде- ния в доверии институтам политической власти приводит к приобретению качеств режима персоналистского типа (Попова, 2019), где региональная и местная власти встраиваются в общую иерархическую вертикаль соподчинения, а решение всех вопросов, в т.ч. местного уровня, завязывается на президенте (Великая, 2024). Однако, если устойчивость государства зависит только от отношения граждан к Президенту РФ В.В. Путину, то это вуалирует перспективы социально-политической устойчивости в долгосрочном будущем.

Существует ряд факторов, синхронных с содержанием конституции и непосредственно затрагивающих интересы населения. В частности, хотя в нынешней Конституции РФ не обозначена идейно-политическая система государства, по инерции или по генетической предрасположенности россияне в значительной степени дифференцированы по критерию предпочтения ими идейно-политической системы, тяготея либо к социализму, который воспринимается как социально-ориентированное государство, либо к капитализму (рис. 4) .

Таблица 2. Динамика отношений респондентов к общественным структурам и институтам власти (вариант ответа «доверяю») (РФ, % от числа опрошенных, 2012–2024 гг.)

|

Общественные структуры и институты власти |

2012, XII |

2014, VI |

2016, XII |

2021, VI |

2023, VI |

2024, IV |

Индекс доверия (Iд) по 2024 г.* |

|

доверяют |

доверяют |

доверяют |

доверяют |

доверяют |

доверяют |

||

|

Президент РФ |

47 |

72 |

67 |

50 |

73 |

75 |

0,60 |

|

Правительство РФ |

35 |

49 |

37 |

35 |

53 |

55 |

0,28 |

|

Совет Федерации |

27 |

38 |

26 |

27 |

39 |

41 |

0,09 |

|

Государственная Дума |

21 |

27 |

17 |

23 |

34 |

37 |

-0,9 |

|

Администрация Президента РФ |

28 |

42 |

32 |

36 |

47 |

51 |

0,26 |

|

Совет Безопасности |

32 |

48 |

36 |

46 |

52 |

53 |

0,31 |

|

Полиция, суд, прокуратура |

18 |

21 |

17 |

25 |

37 |

36 |

-0,4 |

|

Армия |

47 |

61 |

64 |

66 |

69 |

74 |

0,62 |

|

Руководители регионов |

29 |

36 |

30 |

39 |

50 |

47 |

0,19 |

|

Общественная палата |

23 |

29 |

19 |

29 |

35 |

35 |

0,07 |

|

Профсоюзы |

21 |

25 |

19 |

34 |

34 |

36 |

0,4 |

|

Церковь |

52 |

55 |

45 |

40 |

52 |

54 |

0,31 |

|

Партии, политические движения |

22 |

19 |

15 |

20 |

22 |

26 |

-0,15 |

|

Общественные организации |

31 |

29 |

21 |

37 |

35 |

47 |

0,11 |

|

Средства массовой информации |

26 |

24 |

17 |

22 |

27 |

31 |

-0,1 |

|

Органы местного самоуправления |

- |

- |

- |

- |

41 |

41 |

0,5 |

Примечание: (-) – отсутствие позиции в инструментарии.

*Индекс доверия (Iд) измеряется в диапазоне [-1; 1]. Чем ближе значение индекс к 1, тем выше уровень доверия к изменяемому институту. Тем ближе к -1, тем он ниже.

Источник: (Левашов и др., 2024); данные Центра стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН.

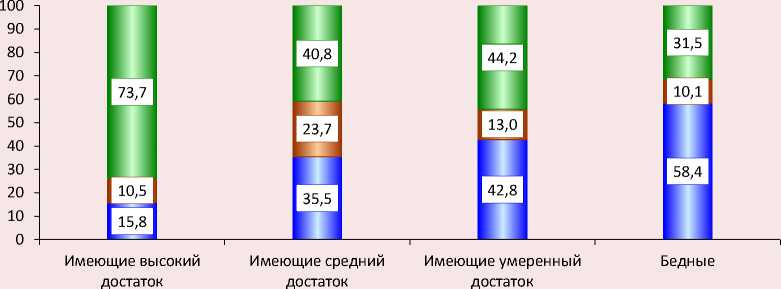

Значительная разобщенность мнения россиян по вопросу о предпочтении идейно-политической системы (от нее зависят распределительные отношения в государстве) объясняет отсутствие в современных конституциях рыночных государств характеристики идейнополитической системы. Россия инициировала введение в стране радикально-либеральных рыночных отношений, но приватизация эко- номики в 1990-х годах прошла социально неэффективно. В итоге абсолютное большинство населения было вынуждено довольствоваться приватизацией только своей квартиры, которая не представляет собой значительного авансового капитала для предпринимательской деятельности. Поэтому ориентация на социализм наиболее ярко выражена у малоимущей части населения (рис. 5).

Рис. 4. Мнение россиян о том, в каком обществе они бы хотели жить (РФ, % от числа опрошенных, 1998–2024 гг.)

■ — ■ В социалистическом ■ ■ В капиталистическом ■ ■ В каком-то другом ^^^^^^^^м Затруднились ответить

Источник: (Левашов и др., 2024).

Рис. 5. Мнение представителей различных имущественных групп о том, в каком обществе они бы хотели жить (РФ, % от числа опрошенных в 2024 г.)

□ В социалистическом □ В капиталистическом □ Затруднились ответить

Источник: (Левашов и др., 2024).

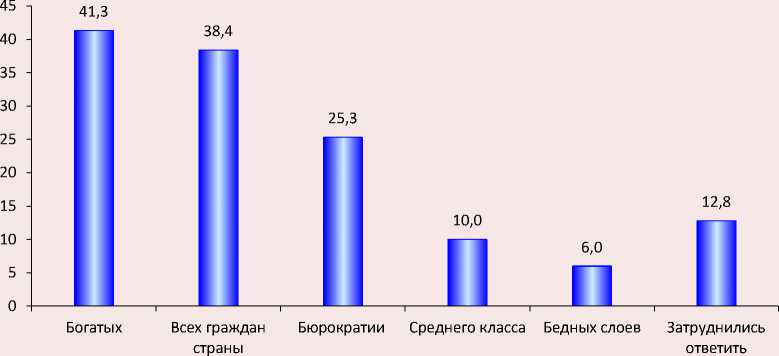

Данные на рисунках 5, 6 свидетельствуют об ориентированности большинства россиян на социальное, патерналистское государство. Из этого также следует, что идейно-политическая система Российской Федерации сегодня сама по себе не является консолидирующей для граждан, она целенаправленно не разобщает, но поддерживает массовое сознание относительно социально-экономических реформ в неустойчивом состоянии. О достоверности этого утверждения свидетельствует мнение респондентов о том, чьи интересы преимущественно защищает сегодня государство (рис. 6).

При такой позиции общественного мнения не удивительно, что среди граждан 40% граждан считают целесообразным национализировать все ранее приватизированные предприятия и еще 45% – часть таких предприятий. Подобная позиция россиян не согласуется с многими целевыми социально-ориентированными пара- метрами экономической политики государства, направленной на развитие устойчивых рыночных отношений. В качестве одной из причин отторжения населением стихийного неолиберального рынка можно назвать слабое участие малого и среднего бизнес-сообщества в социальной политике государства.

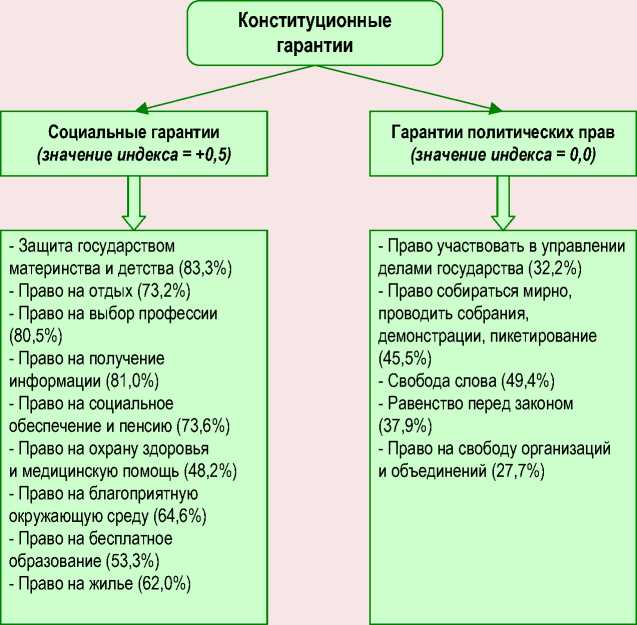

Тем не менее, как свидетельствуют данные исследования, в настоящее время российское государство правомерно считать вполне устойчивым. Факторный анализ выявил, что основная составляющая генерирования устойчивости – это политика государства в области социальных гарантий. При этом гарантии политических свобод не играют решающей роли в формировании устойчивости. Российские граждане традиционно объединяют сформулированные в Конституции РФ гарантии в две ассоциированные группы: социальные гарантии и политические гарантии (рис. 7) 8.

Рис. 6. Мнение респондентов о том, чьи интересы защищает сегодня государство (РФ, % от числа опрошенных в 2024 г.)

Источник: (Левашов и др., 2024).

Рис. 7. Факторная схема ассоциации гражданами конституционных гарантий

Составлено по: (Левашов и др., 2024).

На основании значений индексов (в скобках во втором ряду клеток) можно заключить, что тем, как государство выполняет свои обещания по социальным гарантиям, в среднем довольны до 80%, а тем, как выполняет политические гарантии, – менее 50%. Эти показатели по отдельным видам гарантий различаются, поэтому в конце названия каждого вида гарантии в скобках (третий ряд клеток) указана доля респондентов, считающих, что государство соответствующую гарантию выполняет полностью .

Согласно этим показателям, можно заключить, что сформулированные в Конституции РФ социальные гарантии государством исполняются соответственно ожиданиям абсолютного большинства населения, а по политическим гарантиям большая доля граждан считает, что государство не выполняет свои обязательства сообразно их ожиданиям. Относительно выполнения государством социальных гарантий претензии есть по гарантии права на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также по гарантии бесплатного образования. Заметим, что в условиях конституционно закрепленного принципа социального государства продолжают воспроизводится практики многократно описанного патернализма российских граждан, когда от групп интересов лишь в малой степени зависит направления государственной политики. При этом невысоко оцениваются гарантии обеспечения равенства перед законом, возможности участвовать в управлении делами государства, право на политический протест и свободу организаций и объединений.

Ситуация усложняется и закреплением персоналистской модели политического режима, где многие вопросы, в т.ч. управления на региональном и местном уровне, решаются в ручном режиме на уровне Президента РФ. Именно В.В. Путин рассматривается как единственный лидер, способный вывести страну из кризиса:

об этом устойчиво заявляют порядка 65–70% опрошенных за последнее десятилетие (Левашов и др., 2024, с. 22). Ряд исследователей и ученых интерпретирует этот социологический факт в понятиях «подданнической культуры» и «авторитарного синдрома» россиян, когда граждане в сильной власти видят опору и надежду (Григорьева, 2014).

Приведенные эмпирические характеристики – это субъективные показатели удовлетворенности или неудовлетворенности граждан принципами распределительных отношений, однако они не раскрывают собственно причины, которые кроются в несоответствии социально-профессиональной структуры общества прогрессивным изменениям в технологии производства. Например, коэффициент соотношения доли сельского населения (25,2%) и занятых в сельском хозяйстве (6,3%) составляет – 0,25 , коэффициент соотношения доли не аграрного населения (74,8%) и занятых не аграрным трудом (68,1%) – 0,91 9. А кормиться и пользоваться гарантиями должно все население.

Противоречия, которые могут служить причиной «эрозии» устойчивости российского общества, отображены на факторной схеме (рис. 8) . В скобках напротив индикаторов (третий ряд клеток) указана доля граждан в возрасте 18 лет и старше, считающих данное противоречие значительным . Судя по числовой величине индекса (в скобках во втором ряду клеток) сегодня наиболее значительным граждане считают классовое противоречие, актуализированное в массовом сознании, как чрезмерные материальные различия условий жизни разных социальных групп населения. При этом как наиболее острое выделяется противоречие между бедными и богатыми (значение индекса –«-0,3»), наименее острое – противоречие между властью и населением (значение индекса – «0,0»). Внутриэкономические и этно-религиозные противоречия, с точки зрения общественного мнения, незначительные, особенно между верующими и неверующими (значение индекса – «+0,7»), хотя в национальных отношениях некоторое напряжение имеет место (значение индекса – «+0,1»).

Рис. 8. Факторная схема актуальности в общественном мнении россиян социальных противоречий

Примечание. Интервал факторных весов для факторов (противоречий): экономические – 0,84-0,66, этно-религиозные – 0,85-0,69, классовые – 0,87-0,75. Числовые параметры индекса значительности противоречий изменяются от «-1» (противоречия значительные) до «+1» (противоречия незначительные или нет противоречий).

Составлено по: (Левашов и др., 2024).

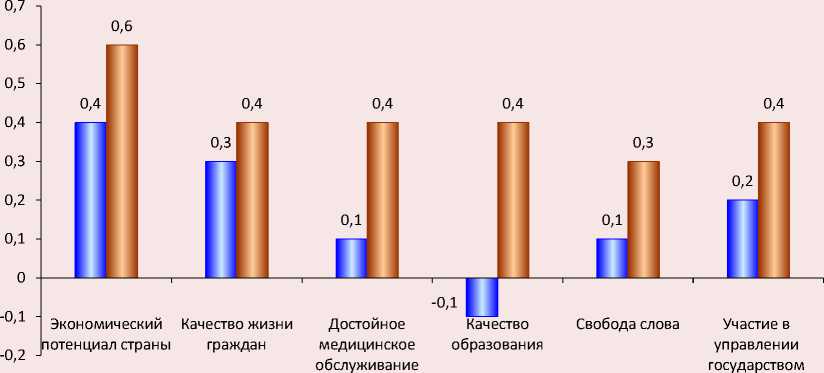

Рис. 9. Индекс мнения россиян о направленности изменения значимых характеристик жизни страны в лучшую сторону за последние 30 лет и в предстоящие 5 лет

□ Изменилось за последние 30 лет □ Изменится в ближайшие 5 лет

Примечание. Интерпретация индекса направленности изменений: «+1» – все россияне считают, что данная характеристика изменилась / изменится в лучшую сторону; «-1» – все россияне считают, что данная характеристика изменилась / изменится в худшую сторону.

Составлено: (Левашов и др., 2024).

Условный прогноз социально-политической устойчивости российского общества свидетельствует о том, что характер изменения важных для граждан характеристик страны, произошедшего за последние 30 лет, имеет умеренно-положительную тенденцию, кроме оценки качества образования, которое имеет тенденцию к ухудшению. О высокой вероятности сохранении устойчивой легитимности российского государства свидетельствуют весьма оптимистичные прогнозные тенденции роста жизненно важных для населения характеристик общественных гарантий – по всем характеристикам прогнозируется значительный положительный рост (рис. 9).

Обсуждение и выводы

-

А. Общие выводы на основании обобщения эмпирического материала

-

1. На основании анализа эмпирической информации по значениям основных индикаторов социально-политической устойчивости выявлено, что динамика ключевых индикаторов носит позитивный характер . Устойчивость

-

2. Из установок населения относительно актуальной политики государства следует, что устойчивость российской политической системы в высокой степени зависит от социальной политики государства, отвечающей принципам социальной справедливости, а также от разделяемых большинством идеологических приоритетов, связанных с общим историческим прошлым и с травматичным опытом перехода к либеральной модели социального порядка. Основой социально-ориентированного государства должны быть такие распределительные отношения, которые генерируют в общественном мнении чувство социальной справедливости и доверие

-

3. Сегодня в Российской Федерации имеются четыре гарантирующих социально-политическую устойчивость общества фактора: этно-территориальный; оборонный от внешнего врага (армия); действующий Президент РФ (среди россиян в возрасте 18 лет и старше 72,4% считают, что обеспечить устойчивое развитие России в будущем способен только В.В. Путин); гарантированная Конституцией социальная поддержка населения государством . За исключением электоральных ситуаций, граждане РФ в политической жизни государства участвуют преимущественно как «созерцатели».

-

4. Одна из основных теоретических гипотез, генерированная на основании анализа данных исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН, следующая: в современных условиях концентрации крупного капитала под контролем немногочисленных собственников через банки и ТНК функционирование рыночного хозяйства осуществляется с помощью конституционно-правового регулирования, которое представляет собой нормативно-организационное воздействие на государственные и общественные отношения в целях их упорядочения, охраны и развития устойчивого социально-политического прогресса в интересах граждан. Конституция объявляет государство «общенародной волей», однако впоследствии положения «главного закона» концептуально-декларативного характера конкретизируются в кодифицированных законах и подзаконных актах, поддающихся манипулированию законодателями-лоббистами. Тогда подмена незыблемых принципов конституции «прецедентными» вариабельными рыночными законами становится как бы легитимной. Вместе с тем подавляющее большинство россиян не приемлет капиталистическую государственную систему , что ограничивает возможность ее легитимации.

-

5. Несформированность у занятого населения проактивной гражданской позиции, неосознанность своих социально-политических и социально-экономических интересов, прав и обязанностей затрудняют эффективный диалог между государством и гражданским обществом. Профсоюзы зачастую выступают не как защитники интересов работников, а как партнеры работодателя, как «третейский судья» в случае производственного конфликта, что сдерживает перерастание экономической неудовлетворенности трудящихся в политические требования. По этой причине населением слабо востребованы политические партии (им доверяют всего 26,2% граждан). Политическая система государства получается псевдорыночной , т.е. эклектичной, играющей роль «опекуна» и для работников, и для бизнес-сообщества, которое в условиях кризиса тоже получает субсидии от государства.

-

6. Принято считать, что основной критерий рыночного государства – это доминирование правового регулирования общественных отношений, когда приоритет права обеспечивает общественный баланс. Низкая оценка функционирования правового государства гражданами (54% опрошенных считают, что государство не обеспечивает реализацию принципа равенства перед судом и законом) рассматривается нами как еще один риск делигитимации политической системы и потери ее устойчивости.

-

7. Другой значимый фактор гарантии устойчивости общества – экономический, который предполагает объективное наличие для гражданина места в общественном разделении труда и доли в общественном продукте. При этом функционирование общества потребления, предсказанного австро-американским экономистом и социологом Йозефом Шумпетером (Шумпетер, 2007), вытесняет политическое содержание идеологии, подменяя ее потребительской рекламой, стимулируя к потреблению нужного и не нужного продукта. Из этого правомерно следует вывод: главный идеологический инструмент рыночного государства, поддерживающая «скрепа» общества, – потребительская идеология. Происходит «формализация» личности за счет вытеснения ее социальной идентичности вещной. Теряется

-

8. Учитывая наличие противоречий в развитии политической системы современной России, недостаточную функциональную конструктивность институтов гражданского общества, представительной и судебной ветвей власти, представляется целесообразным минимизировать угрозы устойчивости общества и государства с помощью восстановления баланса согласований планов и деятельности между различ-

ными ветвями власти, налаживания постоянной обратной связи с населением, совершенствования законодательства с учетом запросов повышения уровня политической и правовой культуры граждан (Керимов, 2015). Россияне в целом оптимистичны относительно устойчивого развития государства в предстоящее пятилетие, и это является важным индикатором и критерием легитимности государства. Однако оптимизм граждан сохранится только при соблюдении государством приоритета социальных гарантий, в частности существенного улучшения качества и доступности образования и медицинского обслуживания. Если при этом будет гарантирован хотя бы умеренный рост благосостояния граждан, то политические риски в общественном мнении не будут критически актуальны.

структурно-функциональной модели современного российского общества на этапе продолжающегося поиска оптимальной трансформации социально-экономического устройства государства опирается на два фактора: усиление социальной ориентированности внутренней политики государства и высокое доверие граждан страны Президенту РФ как основному гаранту эффективности социальной политики.

к институтам власти, обеспечивая высокий уровень легитимности политической системы. Для достижения этого необходима рентабельная социально-ориентированная экономика с высоким уровнем производительности труда, способная производить большой объем прибавочного продукта, или в экономических терминах – большой валовый внутренний продукт.

Б. Аналитические выводы и гипотезы

уникальность социальных связей, они подменяются универсальностью глобализованного вещного потребления. Как результат, мы видим отчуждение индивида от общества, замену духовных ценностей на вещные и зависимость социально-политической устойчивости государства исключительно от удовлетворенности материальными сторонами жизни.