Социально-профессиональное положение педагогических работников сиротских учреждений

Автор: Ахтырский Андрей Александрович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социология общественных отношений

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена социологическому анализу условий труда педагогических работников сиротских учреждений. Основываясь на статистических данных, социологическом опросе, в статье представлен профессиональный портрет исследуемой группы педагогов, описана количественная характеристика педагогических работников сиротских учреждений в России, их содержание труда, доходы и т.п.

Социальное развитие, педагогические работники, социальная сфера, социальная защита, сиротские учреждения

Короткий адрес: https://sciup.org/142234444

IDR: 142234444 | УДК: 316.

Текст научной статьи Социально-профессиональное положение педагогических работников сиротских учреждений

Современное общественное развитие характеризуется переходом от индустриального к информационному обществу и инновационно-ориентированной "экономике знаний". Формирование инновационно-ориентированного общества связывается с качеством и содержанием работы педагога как фактора, от которого "зависят развитие страны на десятилетия вперед, национальная перспектива и конкурентоспособность"[11]. Поэтому долгий период времени многие эксперты обсуждают проблемы системы образования и социально-экономического положения педагогических работников [32, c.146; 16, с. 90]. Еще с 1992 г. в посланиях президента РФ Федеральному Собранию и документах стратегического развития страны заострялось внимание на проблеме развития образования в России и повышении статуса педагога [4]. Как следствие социальное положение учительства все чаще становилось предметом исследований различных ученых, например, В. А. Ильин, А. А. Шабунова, Г. В. Леонидова, Ф.Э. Шереги и др. При этом во многих работах не исследовались вопросы социально-профессионального положения группы педагогических работников сиротских учреждений, которые являются частью институционального социальнообразовательного механизма страны. Деятельность педагогических работников сиротских учреждений направлена на социальную адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которых в 2020 г. в России насчитывалось 42 тыс. человек [28] .

В этой связи, основываясь на обширном научном заделе исследований педагогических работников, автор нацелен описать социально-профессиональное положение педагогических работников сиротских учреждений, и, таким образом, привнести небольшой вклад в развитие социологических исследований, посвящённых труду педагогов. В контексте структурнофункциональной операционализации речь пойдет о таких характеристиках, как нормирование и содержание труда в соотношении с его вознаграждением, материальное положение, общая удовлетворенность трудом, социально-психологическое состояние т. п.

Теоретико-методологическим основанием работы послужили труды отечественных ученых, посвященные исследованию труда педагогических работников. Например, российские социологи Д. Н. Кропотов [14], С. К. Кунин [15], В. А. Жамин и С. Л. Костанян [27], исследовали нормирование труда учителя еще в начале прошлого века и в послевоенный период. С 1990 гг. учеными Санкт-Петербурга активно исследовались вопросы учительства, связанные с педагогическим мастерством, чрезмерными учебными нагрузками, которые усугубились в первые постсоветские годы. [19, 31] . Работа Ф.Э. Шереги «Социология труда. Условия труда педагогов» послужила для формирования знаний об актуальных факторах, влияющих на объем труда, причины недовольства педагогов и их динамики материального положения [33]. Работы В. А. Ильина, Г. В. Леонидовой, М.А. Голонович «Социальное положение учителей» [22] и Д. Л. Константиновского, М. А. Пинской, Р. С. Звягинцева «Современные исследования профессионального самочувствия учителей» дополнили научные знания об методологических основаниях исследования социального положения отечественных педагогов.

Основанием для социологического анализа послужили данные Росстата и репрезентативного социологического опроса педагогов сиротских учреждений, проведенного в 2020-2021 гг. в Санкт-Петербурге. Исследование проводилось на примере генеральной совокупности педагогических работников сиротских учреждений г. Санкт-Петербург (N = 1 714). Выборочная совокупность представлена вероятностным стратифицированным отбором (n = 314) респондентов из всех сиротских учреждений города. Как следствие в исследовании удалось достичь доверительной точности в 95% и 5% погрешности.

Содержание труда и количественная характеристика

Деятельность сиротских учреждений регламентируется на основании Постановления Правительства РФ № 481 от 24.05.2014 г. «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». А также СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 9.02.2015г.

Обобщённый анализ законодательства организации деятельности учреждений для детей-сирот позволяет выделить их основные направления деятельности:

-

- круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно помещенных в организацию для детей-сирот по заявлению законных представителей. В учреждениях осуществляется уход за детьми, создаются условия для физического развития, получения образования. Осуществляется деятельность по предупреждению нарушения личных прав детей. В учреждении организуется индивидуальный план жизнеустройства ребенка, включающий возможности передачи детей к усыновлению (удочерению) или под опеку (попечительство);

-

- организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка. В том числе организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку

(попечительство) ребенка; подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание;

Как следствие, можно говорить о законодательной переориентации сиротских учреждений, направленной на адресное жизнеустройство детей-сирот, приоритет в котором отдается усыновлению или опеке (попечительству) над детьми в приемных семьях. На уровне учреждений большинство вышеуказанных задач решаются педагогическими работниками.

Как профессиональная группа, педагогические работники сиротских учреждений представлены в наименьшей степени, в сравнении с другими группами педагогов (табл. 1, рис.1.). На 2021 г. в России общее число педагогических работников сиротских учреждений составило 35 252 чел., что в 35 раз меньше представителей педагогов образовательных организаций общего образования. Однако, в некоторых регионах педагоги сиротских учреждений по количеству превышают научных сотрудников, например, в Дальневосточном федеральном округе (4 747 тыс. чел. против 3 529), Приволжском федеральном округе (6 370 против 5147), Северо-Западном федеральном округе (без учета Санкт-Петербурга) – (2495 против 1974). В таблице 1 представлено общее количество педагогических работников по округам, при этом, Москва и Санкт-Петербург для наглядности рассчитаны отдельно. Больше всего педагогических работников сиротских учреждений находится в Центральном федеральном округе (без Москвы 6052), Приволжском федеральном округе – 6370, Сибирском федеральном округе – 5 509 и Дальневосточном федеральном округе – 4747.

Таблица 1 – Количество педагогических работников в России. Составлено авто ром, да нные из [25]

|

Категория / Федеральный округ |

Всего РФ |

ЦФО |

СЗФО |

ЮФО |

СКФО |

ПРФО |

УФО |

СФО |

ДФО |

МСК |

СПБ |

|

Педагоги образовательных организаций общего образования |

1 243 501 |

208 672 |

67 869 |

123 841 |

115 638 |

236 586 |

104 320 |

156 928 |

80 016 |

108 858 |

40 774 |

|

Педагоги дошкольных образовательных организаций |

625 547 |

116 870 |

48 224 |

64 211 |

36 829 |

137 313 |

70 110 |

84 745 |

37 362 |

417 |

29 468 |

|

Педагоги дополнительного образования |

212 247 |

36 223 |

13 801 |

24 445 |

14 872 |

46 185 |

18 714 |

28 633 |

13 320 |

7 627 |

8 428 |

|

Преподаватели образовательных организаций ВПО |

181 047 |

25 182 |

4 654 |

17 617 |

7 929 |

32 949 |

11 938 |

19 624 |

8 142 |

33 757 |

19 254 |

|

Преподаватели образовательных организаций СПО |

154 665 |

27 794 |

9 061 |

17 281 |

9 203 |

32 930 |

13 624 |

21 023 |

9 646 |

7 924 |

6 180 |

|

Социальные работники |

113 045 |

20 602 |

4 338 |

24 168 |

11 769 |

17 453 |

6 800 |

12 833 |

4 927 |

6 759 |

3 397 |

|

Научные сотрудники |

71 615 |

8 231 |

1 974 |

3 383 |

1 657 |

5 147 |

3 010 |

9 187 |

3 529 |

28 393 |

7 104 |

|

Педагоги сиротских учреждений |

35 252 |

6 052 |

2 495 |

3 539 |

1 324 |

6 370 |

2 262 |

5 509 |

4 747 |

2 495 |

1 714 |

|

Федеральные округа представлены аббревиатурами: ЦФО – Центральный; СЗФО – Северо-Западный; ЮФО – Южный; СКФО – СевероКавказский; ПРФО – Приволжский; УФО – Уральский; СФО – Сибирский; ДФО – Дальневосточный; МСК – Москва; СПБ – Санкт-Петербург. |

|||||||||||

Всего педагогических работников в РФ

Педагоги сиротских учреждений

Научные сотрудники

Социальные работники

Преподаватели и мастера производственного обучения…

Преподаватели образовательных организаций ВПО

Педагоги дополнительного образования

Педагоги дошкольных образовательных организаций

Педагоги образовательных организаций общего образования

-

- 200 000 400 000 600 000 800 000 1000 000 1200 000 1400 000

-

Рисунок 1. Количество педагогических работников сиротских учреждений в России

Оплата педагогических работников сиротских учреждений: проблема 30-ти лет

Обсуждение проблемы оплаты труда и нагрузки педагогических работников является далеко не новой и многократно освещалась в научном дискурсе. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть данную ситуацию в историко-хронологическом порядке, определяя материальное положение педагогических работников сиротских учреждений.

Еще в законе «Об образовании» от 10.07.1992 г. законодательно закрепляли необходимость повышения уровня зарплаты педагогов до средней заработной платы работников промышленности в Российской Федерации [3]. Однако по прохождению десяти лет цель не была достигнута и в 2005 г. президент В. Путин в Послании Федеральному Собранию РФ вернулся к проблеме оплаты труда российского учительства и бюджетной сферы. Президент подчеркнул, что "реальный уровень оплаты труда в бюджетных отраслях все еще ниже, чем в конце 80-х годов... Столь унизительное положение мешает людям эффективно и творчески работать"[5]. Как следствие, в государственных нормативных актах было обозначено до 2012 г. "Заработная плата учителей должна быть не ниже средней заработной платы работников, занятых в сфере экономики субъекта Российской Федерации"[7].

Несмотря на это, по данным исследования социального положения педагогов В. А. Ильина и др. в период с 2002 г. по 2010 г. отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников образования к средней заработной плате по территории, выросла с 65% до 66%. В госуправлении в этом же периоде отклонение составило +10%, а именно со 109% до 119% к средней по региону. Исследователи пишут «поэтому в школе, как правило, остаются работать либо педагоги "по призванию", либо те, кто по уровню способностей и инициативы не в состоянии найти более высокооплачиваемую работу» [26, c. 125].

В дальнейшем, представителями государственной власти в 2011 г. отмечалось, что зарплата педагогов в стране составляет 70% от средней по экономике. В связи с чем утверждалось: "Уже с 1 сентября фонд зарплаты педагогов должен быть увеличен на 30%, в течение двух лет средняя зарплата учителя должна быть как минимум равна средней зарплате по экономике в конкретном регионе"[11]. Однако к концу 2018 года уровня зарплат по всем положениям майского указа смогли достичь только 16 регионов. В конце 2020 года Счетная палата доложила, что положения майского указа вновь не удалось выполнить полностью [8]. При этом проблемы на этом не закончились. Педагоги стали все чаще громко заявлять, что их не устраивает высокая региональная дифференциация в оплате труда и низкий уровень гарантированной части оплаты [9].

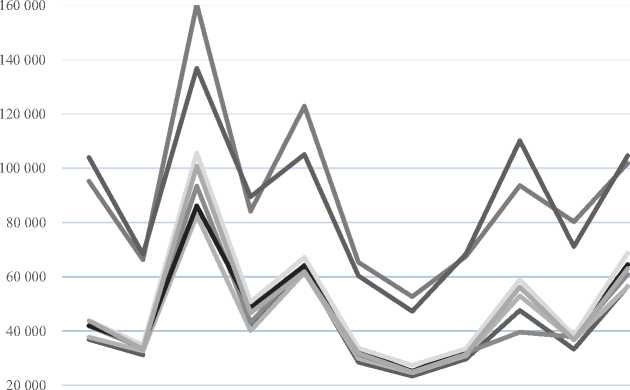

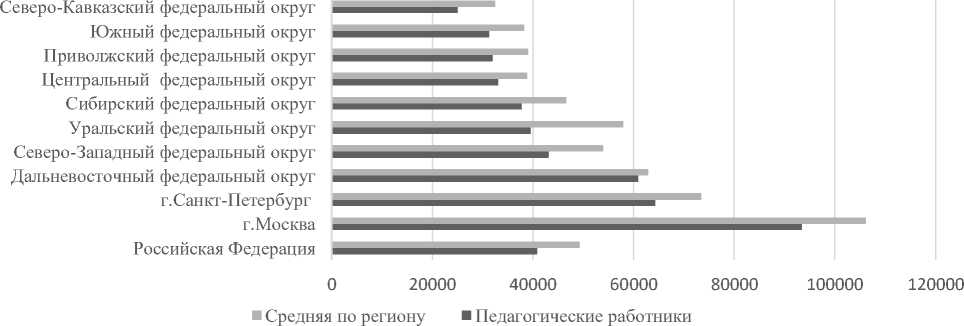

Аналогичная ситуация происходит и с педагогическими работниками сиротских учреждений. В зависимости от субъекта РФ, существуют существенные различия оплаты труда педагогических работников (рис. 2.). При этом в регионах нет значительных отличий между средней заработной платой различными профессиональными группами педагогических работников. Исключением является Уральский федеральный округ, где средняя зарплата педагогов сиротских учреждений на 30% меньше, чем в общем образовании. В 2021 г. лидерами по уровню заработных плат педагогических работников являются Москва, Санкт-Петербург, Дальневосточный и Уральский федеральные округи. Наименьшие зарплаты педагогических работников в Северо-Кавказском, Южном и Приволжском федеральных округах.

Разрыв заработных плат между научными сотрудниками, преподавателями ВУЗов и другими педагогическими работниками логично объясняется майскими указами президента РФ [20]. В соответствии с которыми, зарплата педагогических работников должна соответствовать средней зарплате от региона, а средняя зарплата, преподавателей вузов и научных сотрудников должна дойти до 200% от средней зарплаты в регионе.

(1)Всего РФ (2) ЦФО

(3) Москва (4)СЗФО (5)СПБ (6)ЮФО (7)СКФО (8)ПРФО (9)УРФО (10)СИБФО (11)ДФО

36 879

37 703

41 840

41 932

31 203

32 686

33 689

34 729

42 029

82 708 40 163

93 452 43 140

86 162 48 638

62 479 28 495

61 565 29 871

64 328 31 359

64 096 32 275

7 8 9 10 11

23 388 29 681 47 638 33 320 56 432

24 580 30 867 52 978 36 707 56 373

25 071 32 005 39 570 37 810 60 918

25 160 32 721 56 182 37 567 64 456

г Педагоги дошкольных образовательных организаций

^^^^^^ Социальные работники

^^^^^е Педагоги сиротских учреждений

^^^^^w Педагоги дополнительного образования

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования*

43 799

34 896

^^^^^е Педагоги образовательных организаций общего образования*

^^^^^е Преподаватели образовательных организаций высшего профессионального образования

^^^^^™ Научные сотрудники

43 821 33326

95 255 66213

104 007 68308

105 682 50742

100 838 46678

160 392 84128

136 885 89501

67 167 33 671

61 917 31 733

122 896 65 300

105 124 60 291

27 328 33 526 58 958 38 246 68 831

24 854 31 422 56 195 36 725 63 039

52 661 67 509 93 620 80 300 101 832

47 260 68 428 110 202 71 137 104 623

Рисунок 2. Средняя заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки в организациях государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за январь-сентябрь 2021 года. Составлено автором, данные из [25]

Анализируя представленные данные, напрашивается очевидный вопрос «Каково процентное отношение представленных заработных плат к средним зарплатам по регионам РФ на сегодняшний день?»

В начале 2021г. Президентом России отмечалась необходимость достижения заработных плат работников бюджетной сферы «в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года» [23]. В дальнейшем, министром труда и социальной защиты было отмечено, что «выполнение майских указов является абсолютным приоритетом для всех, они однозначно будут выполнены до конца 2021 года» [28]. Однако, пока эти заявления не нашли своего подтверждения в практической деятельности. Например, по данным Росстат, средняя заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за январь-сентябрь 2021 года, не достигла необходимых показателей и остается меньше, чем средние заработные платы во всех субъектах РФ (табл. 2, рис., 3). Наибольший разрыв наблюдается в Уральском федеральном округе (-32%) от средней по региону, наименьший в Дальневосточном федеральном округе (-3 %). Учитывая тот факт, что средняя зарплата рассматриваемой профессиональной группы во всех регионах практически схожа (кроме научных работников и преподавателей ВУЗов) со средней зарплатой других педагогических работников, представляется, что общие выводы можно экстраполировать и на другие группы педагогов. Например, что цели с повышением средней зарплаты педагогических работников до средних по региону не могут достигнуть 30 лет и эта проблема до сих пор остается актуальной.

Таблица 2 – Средняя заработная плата педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей* государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за январь-сентябрь 2021 года. Составлено автором, данные из [24]

|

ср. зарплата педагогических работников сиротских учреждений в тыс. руб. |

средняя по региону в тыс. руб. |

в % от средней по региону |

отклонение, в % |

|

|

Российская Федерация |

40812 |

49293 |

83% |

- 17 % |

|

г. Москва |

93452 |

106212 |

88% |

- 12 % |

|

г. Санкт-Петербург |

64328 |

73431 |

88% |

- 12 % |

|

Дальневосточный федеральный округ |

60918 |

62909 |

97% |

- 3 % |

|

Северо-Западный федеральный округ |

43140 |

53967 |

80% |

- 20 % |

|

Уральский федеральный округ |

39570 |

57952 |

68% |

- 32 % |

|

Сибирский федеральный округ |

37810 |

46659 |

81% |

- 19 % |

|

Центральный федеральный округ |

33111 |

38874 |

85% |

- 15 % |

|

Приволжский федеральный округ |

32005 |

39056 |

82% |

-18 % |

|

Южный федеральный округ |

31359 |

38263 |

82% |

-18 % |

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

25071 |

32528 |

77% |

- 23 % |

|

Примечание: для более четких представлений, средние зарплаты Москвы и Санкт-Петербурга выведены в отдельную строку и учитывались при расчете средних в соответствующих регионах. |

||||

Рисунок 3. Графическое представление табл. 2.

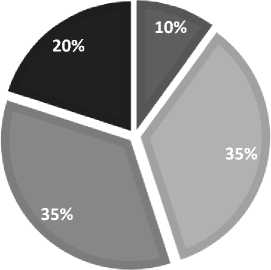

Также необходимо отметить, что эти показатели в большей степени достигаются не за счет увеличения должностных окладов, а за счет дополнительной нагрузки на педагогических работников сиротских учреждений, что является очередной проблемной ситуацией. Маленький должностной оклад вынуждает педагогов работать с нагрузкой 1,5 и более ставок. В сиротских учреждениях продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю [6]. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть педагогической работы): 25 часов в неделю.

Около 55% педагогических работников сиротских учреждений имеют нагрузку более 1,5 ставки (рис. 4), из которых 70% приходится на воспитателей. Педагоги отмечают, что летом эта нагрузка приближается к 2-м ставкам, а количество детей в группе увеличивается в 2 раза. Тревожным является наличие фактов нарушения трудового законодательства в сиротских учреждениях. Например, многие воспитатели сообщали, что часто выходят на дополнительные смены в свои нерабочие дни, чтобы заменить отсутствующих коллег, при этом, руководители не всегда соглашаются оплачивать их труд в двойном размере.

■ 0.5 ставки ■ 1 ставка

■ 1,5 ставки ■ 1,9 ставки

Рисунок 4. Нагрузка педагогических работников сиротских учреждений в Санкт-Петербурге

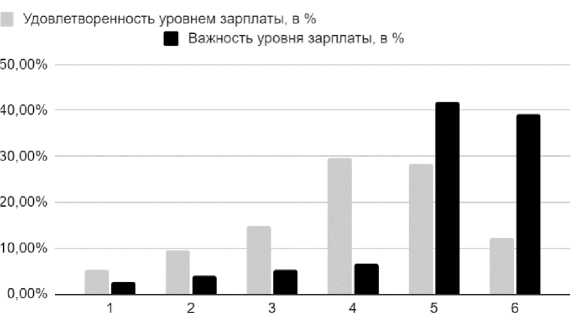

Рисунок 5. Удовлетворенность зарплатой педагогических работников сиротских учреждений в Санкт-Петербурге

Рассматриваемые проблемные ситуации говорят о том, что в складывающихся практиках управления сиротскими учреждениями нагрузка педагогических работников остается высокой. Педагоги сообщают о том, что иногда она может достигать 2 ставок, за счет чего они могут получить достойную зарплату. Как следствие, в научном дискурсе давно обсуждается низкая привлекательность педагогических профессий среди молодежи из-за низкой оплаты труда и социального самочувствия педагогов [26].

Важность преодоления проблем формирования кадрового потенциала учреждений для детей-сирот ставит на повестку дня вопросы об изучении аспектов социальной жизни педагогического состава центров для детей-сирот, выделения факторов, воздействие на которые поможет обеспечить оптимальные условия жизни преподавателей. Одним из направлений подобных исследований является оценка социального настроения.

Социальное настроение педагогических работников сиротских учреждений

Согласно оценке экспертов, социальное настроение вбирает в себя как влияние объективных условий, так и субъективных факторов, образующих некий сплав эмоций, чувств, умонастроений, ценностных ориентаций и установок [30]. На социальное настроение влияет удовлетворенность педагогов теми или иными сторонами жизни [26].

Почти половина педагогов сиротских учреждений не удовлетворены размером надбавок (44%), осознанием миссии всем коллективом (41,4%) и уровнем заработной платы (30%). А вот отношения с воспитанниками педагогов в большей степени устраивают (табл. 3). Позитивной стороной вопроса можно определить тот факт, что в ранних исследованиях автором зарегистрировано, заработная плата не является основным ценностномотивационным смыслом педагогов сиротских учреждений, и не коррелировала с их трудовой активностью [10, c. 70]. При этом не может не тревожить низкая степень удовлетворённости педагогов осознанием миссии всем коллективом, что можно интерпретировать как отсутствие единой смысловой среды в коллективах. Поведение педагога как объекта управления в сиротском коллективе формируется на основе соответствующих социальных норм. Эти нормы можно определить как «исторически сложившиеся или установленные стандарты поведения и деятельности, соблюдение которых выступает для индивида и группы необходимым условием их включения в определённое социальное целое» [21]. Соответственно непринятие этих норм ведет к различным девиациям в трудовом процессе. Эти показатели логично увязываются с тем, что каждый четвертый педагог не удовлетворен отношениями с администрацией (27%), каждый пятый не удовлетворен отношениями с педагогами (22,8%) и около 20% педагогов задумываются сменить профессию.

Таблица 3 – Распределение ответов на вопрос: «Оцените степень удовлетворенности различными аспектами профессиональной деятельности» , в % от числа опрошенных

|

Уровень ЗП |

Размер надбавок |

Отношения с педагогами |

Отношения с администрацией |

Осознание мисси всем коллективом |

|

|

Полностью не удовлетворен |

6% |

11% |

5,41% |

||

|

Не удовлетворен |

9% |

15% |

10,81% |

12,16% |

18% |

|

Скорее не удовлетворен |

15% |

18% |

12% |

15% |

18% |

|

Скорее удовлетворен |

30% |

26% |

8% |

16% |

12% |

|

Удовлетворен |

28% |

22% |

42% |

27% |

32% |

|

Полностью удовлетворен |

12% |

9% |

27% |

30% |

15% |

Педагогических работников сиротских учреждений можно описать как профессиональную группу, в большей степени подверженную профессиональному выгоранию в силу того, что они часто сталкиваются с девиантным и делинквентным поведением детей. В последних исследованиях зарегистрировано, что вероятность профессионального выгорания повышается в случае, когда педагоги живут и работают в средних и крупных городах, преподают в общеобразовательных школах с большой долей социально неблагополучных и проблемных детей [13]. Например, в Санкт-Петербурге дети, находящихся в сиротских учреждениях, представлены следующим образом: 89% - старше 7 лет; 39% - имеют инвалидность; 4% имеют ВИЧ+ статус; 44,5% состоит на учете в психоневрологическом диспансере; 7 % рассматривалось на комиссии по делам несовершеннолетних [18].

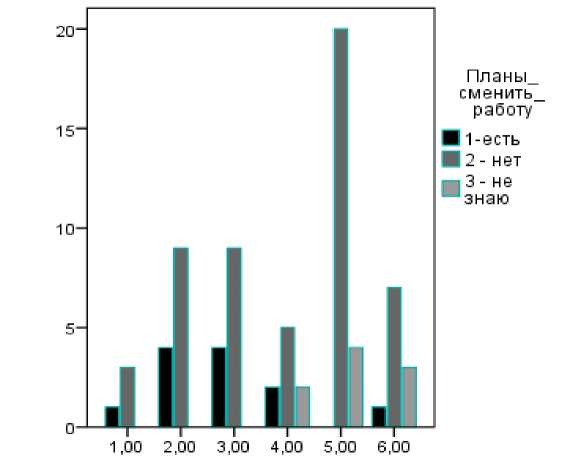

Учитывая высокую степень психологических нагрузок на педагогических работников сиротских учреждений, следовало бы предположить, что отсутствие единой смысловой среды, может привести к решению покинуть работу. Для проверки данного предположения были дополнительно построены таблица и диаграмма сопряжённости (рис. 6), где результаты показателей удовлетворенности распределены по группирующей переменной «планы сменить работу». Из рисунка видно, что покинуть работу в большей степени задумываются те педагоги, которые больше всего не удовлетворены осознанием миссии всем коллективом. Для того чтобы проверить является ли данное наблюдение статистически значимым или только характеризует рассматриваемую выборку, был дополнительно проведен непараметрический тест 2-х независимых выборок U Манна-Уитни. На основе анализа статистически зарегистрировано (a = 0.03), что педагоги, которые не удовлетворены осознанием миссии сиротского учреждения, чаще планируют смену работы.

Удовлетворенность осознанем миссии всеми сотрудниками

Рисунок 6. Взаимосвязь желания покинуть работу и степенью удовлетворенности осознания миссии сиротского учреждения

Представляется, что еще одним показателем социального настроения может выступить оптимизм – качество личности, которое связано с физиологическим и психологическим благополучием. В нашем исследовании оптимизм определялся с позиции личной самооценки педагога в восприятии будущего на своей работе. При анализе данных результатов опроса педагогических работников сиротских учреждений определилось, что каждый третий воспитатель и педагог-психолог не совсем оптимистичны к будущему своей работы (табл.4). Настораживает наличие 40% респондентов с педагогическим стажем до 3-х лет, которые также не столь оптимистичны к своему будущему, связанному с работой. Данную ситуацию можно было бы описать как следствие профессиональной адаптации в первые годы работы, однако, показатель закрепляется и в профессиональной группе педагогов со стажем 11–15 лет и составляет 35%. Однако при построении таблиц сопряженности и проверки гипотезы и различиях между группами через X2 , значения оказались не статистически значимыми. Эти результаты согласуются с данными исследованиями на выборке учителей школ, в котором также не обнаружено связи рабочего стажа и возраста учителей с их профессиональным самочувствием [13].

Таблица 4 – Показатели оптимизма педагогических работников сиротских учреждений

|

Профессиональная группа |

Оценки высказывания « Я оптимистично смотрю в будущее во всем, что касается моей работы», в % по строкам. 1 – абсолютно не согласен; 6 – полностью согласен |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

Воспитатель |

5% |

8% |

17% |

20% |

28% |

22% |

|

Педагог дополнительного образования |

8,33% |

58,33% |

33,33% |

|||

|

Педагог-психолог |

33% |

34% |

33% |

|||

|

Прочие специалисты (логопед, дефектолог) |

50% |

50% |

||||

|

Социальный педагог |

14% |

71% |

14% |

|||

|

Педагогический стаж |

||||||

|

1-3 |

30% |

10% |

30% |

10% |

20% |

|

|

4-10 |

8% |

8% |

8% |

8% |

33% |

33% |

|

11-15 |

6% |

29% |

18% |

29% |

18% |

|

|

16-20 |

38% |

38% |

25% |

|||

|

20 и более |

3,7% |

3.7% |

7,4% |

51,9% |

33% |

|

Какие выводы можно сделать из представленного теоретического и эмпирического материала?

-

1. До сих пор остается актуальной проблема повышения оплаты труда педагогических работников сиротских учреждений до средней по региону. Общие различие по России составляет 17%, а в некоторых округах достигает 32%. Педагогические работники сиротских учреждений имеют нагрузку более 1,5 ставок, чтобы получить зарплату, соответствующую средней по региону. Эта ситуация не позволяет привлекать в профессию молодежь и высококвалифицированные кадры. Соответственно, на нормативном уровне необходимо пересмотреть нормирование труда и размеры основных окладов педагогических работников сиротских учреждений, что позволит сгладить проблемную ситуацию.

-

2. Педагогические работники сиротских учреждений склонны к профессиональному выгоранию из-за отсутствия единой смысловой среды в профессиональных коллективах. Изменение в содержании труда педагогов, с одной стороны, федерального регулирования, территориального управления функционирования сиротских учреждений, а также внутреннего администрирования, с другой стороны, породило ряд противоречий, вызвавших социальную неудовлетворенность педагогических работников сиротских учреждений. Как следствие, это приводит к девиациям в трудовом процессе и желанию покинуть профессию.

-

3. На исследуемой выборке педагогов учреждений для детей-сирот Санкт-Петербурга для воспитателей, педагогов-психологов с педагогическим стажем до 15 лет, характерен пониженный уровень оптимизма, однако отсутствие статистической значимости различий между группами, не позволяет нам экстраполировать результаты на всю совокупность.

Список литературы Социально-профессиональное положение педагогических работников сиротских учреждений

- Федеральный закон "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 N 174-ФЗ

- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" от 08.05.2010 N 83-ФЗ

- Федеральный закон "Об образовании"10 июля 1992 г. N 3266-1. Пункт 3 статьи 54

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации "Россия на рубеже эпох (О положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации)". Москва, Кремль. 30 марта 1999 г. 3. Послание Президента Российской Федерации Ф

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. Москва, Кремль. 24 апреля 2005 г.

- Приказ Министерства образования и науки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N1663 "Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года".

- Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 27.06.2016 N 176-р (ред. от 21.10.2016) "Об утверждении Методических рекомендаций по организации оплаты труда работников государственных учреждений социальной защиты Санкт-Петербурга".

- Абанкина И. В., Филатова Л. М. Тенденции изменения мотивации учителей в условиях внедрения эффективного контракта //Народное образование. 2015. № 7. C. 98-104.

- Ахтырский А.А. Исследование удовлетворенности трудовым процессом педагогических работников сиротских учреждений // "Телескоп": журнал социологических и маркетинговых исследований. 2021. № 1. С. 6571. D01:10.51692/1994-3776_2021_1_65

- Выступление Председателя Правительства РФ В. В. Путина на VI съезде Всероссийского педагогического собрания [Электронный ресурс]: http://premier.gov.ru/events/news/15422/

- Выступление Председателя Правительства РФ В. В. Путина на VI съезде Всероссийского педагогического собрания [Электронный ресурс]: http://premier.gov.ru/events/news/15422/

- Константиновский Д. Л., Пинская М. А., Звягинцев Р. С. Профессиональное самочувствие учителей: от энтузиазма до выгорания // Социологические исследования. 2019. № 5. С. 14-25. DOI: 10.31857/S013216250004949-6

- Кропотов Д. Н. Бюджет времени учителя. М.: Новая Москва, 1926.

- Кунин С. К. Бюджет времени педагога // Ленинградский медицинский журнал, 1927, №2, стр. 64-72.

- Орлова Л. А. О социальном самочувствии учителей Московской области (по результатам социологических опросов) // Социологические исследования 1998. N 8. С. 88 - 94.

- Отчет счетной палаты о реализации майских указов. Электронный ресурс. Режим доступа https://ach.gov.ru/checks/schetnaya-palata-podkhody-k-oplate-truda-byudzhetnikov-neobkhodimo-peresmotret. Дата обращения: 14.03.2021

- Отчет уполномоченного по правам ребенка Санкт-Петербурга Агапитовой С. Ю. за 2018 г.

- Потемкин В.К., Михайлов С.Г., Половинкин В.А. Педагогическое мастерство преподавателя высшего учебного заведения: истоки, историческая память и практические рекомендации». Учебное пособие / СПб.: Издательство ОМ-Пресс, 2017.

- Правительство Российской Федерации. Сведения о количестве поручений Правительству Российской Федерации, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596 - 606. — 2012. — 7 мая.

- Психологический словарь. - М.: 1983, с. 220.

- Российский учитель в реформирующемся обществе: взгляд из региона / В. А. Ильин, Г. В. Леонидова, М. А. Головчин. - Текст : непосредственный // Социологические исследования. - 2017. - № 3. - С. 51-57

- Сайт Президента РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/67188 Дата обращения: 10.03.2022.

- Сайт Росстат. Электронный ресурс. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries Дата обращения: 10.03.2022.

- Сайт Росстат. Электронный ресурс. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries Дата обращения: 10.03.2022.

- Социальное положение учительства в России / В. А. Ильин, А. А. Шабунова, Г. В. Леонидова. - Текст : непосредственный // Социологические исследования. - 2012. - № 8. - С. 123-133

- Социально-экономические проблемы народного образования // Под ред. В. А. Жамина и С. Л. Костаняна. М.: Просвещение, 1969.

- ТАСС Количество детей-сирот в России. Электронный ресурс https://tass.ru/obschestvo/10773269?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&ut m_referrer=google.com. Дата обращения 02.05.2021

- ТАСС. . Электронный ресурс. Режим доступа: https://tass.ru/ Дата обращения: 10.03.2022.

- Тощенко Ж. Т. Социальное настроение / Ж. Т. Тощенко, С. В. Харченко. М.: Academia, 1996. С. 30.

- Учитель. Школа. Общество. Социологический очерк 90-х / Курлов В. Ф., Тумалев В. В. и др. / Под ред. Смирновой Е.Э. СПб.: СПбГУПМ, 1995. 224 с

- Хридина Н. А. Молодые учителя региона в условиях модернизации системы образования социологический анализ / Н. А. Хридина, Ю. В. Березутский // Научный ежегодник. Хабаровск: ДВАГС. 2008. N 6. С. 142 - 163.

- Шереги, Ф. Э. Социология труда. Условия труда педагогов : монография / Ф. Э. Шереги, А. Л. Арефьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 327 с.