Социально-психологическая адаптация и психодезадаптационные состояния у студентов

Автор: Воеводин Иван Валерьевич

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Превентивная психиатрия

Статья в выпуске: 2 (87), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены проблемы нарушений социально-психологической адаптации по аддиктивному и аффективному типам среди студентов. Установлено, что психодезадаптационные состояния связаны с психологическими характеристиками пессимистичности, неуверенности, ригидности, иррациональными когнитивными установками низкой фрустрационной толерантности и внешнего локуса контроля, неадаптивным копингом. Наиболее высокий риск развития психодезадаптационных состояний отмечается при снижении качества жизни в сферах «хобби» (увлечения, свободное время), «ресурсы» (общественная жизнь, эрудированность, компетентность) и «общение», умеренный риск - в сфере «семья», минимальный риск - в сфере «образование».

Студенты, социально-психологическая адаптация, психодезадаптационные состояния, аддиктивное поведение, тревога, депрессия

Короткий адрес: https://sciup.org/14295823

IDR: 14295823 | УДК: 616.895.4-053.7

Текст научной статьи Социально-психологическая адаптация и психодезадаптационные состояния у студентов

В связи с этим актуален вопрос либо поиска новых методик исследования адаптации, либо создания новых подходов к интерпретации методик существующих.

К феноменам психической дезадаптации относятся доклинические личностные изменения, не достигающие степени определенных форм психических расстройств [11]. Данные отклонения, очевидные, но не отвечающие четким диагностическим критериям, обозначаются как психодезадаптационные состояния (ПДАС) [16]. Они складываются из полиморфных, синдромологически незавершенных и крайне вариабельных проявлений. В пограничной психиатрии выделяют астенический, дистимический и психовегетативный варианты ПДАС [5]. При этом на этапах раннего формирования (ПДАС) и в ходе последующей клинической динамики можно обнаружить значительную общность пограничных и аддиктивных состояний [15, 16, 17].

Проблема дезадаптации тесно связана с нарушениями стрессоустойчивости [1, 2, 4, 15], невротическими стилями реагирования [11] на сложные жизненные ситуации. Исходя из этого, в программы психопрофилактики психических и поведенческих расстройств, как аддиктивных, так и невротических, необходимо включать компоненты повышения стрессрезистентности [18, 19, 22]. Повышение способности к адаптации и противостоянию стрессу рассматривается как важнейший предиктор успеха психопрофилактических мероприятий и по наркологическому, и по психиатрическому, и по психосоматическому профилям [7].

Особую важность проблема ПДАС приобретает для студентов и молодых специалистов [8,11].. Данная группа имеет множество факторов стресса и потенциальных факторов дезадаптации, что делает ее одной из уязвимых категорий населения [11]. Важность разработки специальных мероприятий в данной группе, прежде всего в контексте предотвращения ад-диктивных расстройств, отражена как в результатах научных исследований [6, 14, 20—21], так и в организационных государственных программах [9].

Задачами исследования явились определение уровня и структуры социально-психологической адаптации и качества жизни студентов при аддик-тивном поведении и аффективной (тревожнодепрессивной) симптоматике, а также изучение влияния на социально-психологическую адаптацию студентов личностных особенностей, когнитивных установок и стрессрезистентности.

Материал и методы исследования. Для решения поставленных задач методом анонимного анкетирования обследовано 376 студентов вузов Томска (из них 125 юношей – 33,2 %, 251 девушка – 66,8 %; средний возраст на момент исследования – 20,0±1,7 года).

Уровень социально-психологической адаптации и качества жизни (СПА и КЖ) определялся по методике M. Bosc et. al. (1997) [23], в нашей интерпретации – помимо общего показателя, отдельно анализировались результаты в сферах: «основная деятельность» (в данном случае – «образование», вопросы 1—3), «хобби» (вопросы 4—5), «семья» (вопросы 6—7), «общение» (вопросы 8—13), «ресурсы» (вопросы 14—21; включает в себя вовлеченность в общественную жизнь, эрудированность, компетентность).

Результат в каждой сфере рассчитывался по формуле [12]:

Значение = (Реальное значение – Min значение) / Диапазон значений х 100, где

«реальное значение» – сумма баллов, набранных за соответствующие вопросы; минимальное значение – 0 баллов; диапазон значений: для сферы «образование» – 9 баллов, для сфер «хобби» и «семья» – 6 баллов, «контакты» – 18 баллов, «ресурсы» – 24 балла, общий показатель СПА и КЖ – 63 балла.

Уровень СПА и ее составляющих (сфер) был сопоставлен с личностными особенностями (методики FPI, Фрайбургский личностный опросник, Mini-Mult), когнитивными установками (методики A. Ellis [1987], опросник дополнительных иррациональных когнитивных установок НИИ психического здоровья [2014]), копинг-реагированием (методика E. Heim [1988], в нашей интерпретации [2011] [2]), а также с проявлениями аддиктивного поведения (табакокурением, алкоголизацией, наркотизацией) и аффективной симптоматикой (методика HADS, Hospital Anxiety and Depression Scale).

Анализ результатов осуществлялся с использованием непараметрических методов статистики (корреляционный анализ по Spearman, сравнительный анализ по Mann-Whitney).

Результаты исследования . Установлена взаимосвязь показателя СПА с полом и возрастом студентов. У девушек показатель оказался в целом выше, чем у юношей, за счет сфер «семья» и «общение». С возрастом повышается СПА во всех сферах, кроме «общения», но только в сфере «образование» это достоверно (r S =0,12).

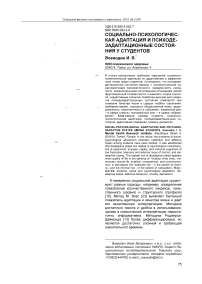

Взаимосвязь адаптации и аддиктивного поведения. Общий показатель СПА и КЖ достоверно снижается при всех видах аддиктивно-го поведения: табакокурение (r S =-0,13), злоупотребление алкоголем (r S =-0,13), опыт потребления наркотиков (r S =-0,20) (рис. 1).

Актуальная динамика аддиктивного поведения за последнее десятилетие, что нашло отражение как в отечественной [5], так и в зарубежной [24] литературе, в значительной степени определяется возрастанием роли атаракти-ческой мотивировки потребления ПАВ.

Рис. 1. СПА и КЖ (по M. Bosc et al, 1997)

Примечание . При отсутствии аддиктивного поведения и при курении табака (U=13645,5; Z=1,9968; p=0,0458), злоупотреблении алкоголем (U=12040,5; Z=2,5498; p=0,0107), наличии опыта потребления наркотиков (U=2645,0; Z=2,6707; p=0,0075).

Структура нарушений адаптации при различных видах аддикций позволяет предположить, что:

-

- проблемы с учебой компенсируются у студентов в первую очередь табакокурением (r S =-0,20), реже алкоголизацией (r S =-0,14) и не влияют достоверно на уровень наркотизации;

-

- уход от семейных проблем осуществляется наркотизацией (r S =-0,19) либо алкоголизацией (r S =-0,13) (выбор ПАВ в данном случае опосредуется такой характеристикой, как «просоциальность»);

-

- проблемы в общении, в коммуникативной сфере компенсируются достоверно чаще за счет наркотизации, r S =-0,16 (в сопоставлении с полным отсутствием указаний на субмиссив-ную мотивировку потребления наркотиков студентами это подтверждает предположение, что наркотизация высокообразованной молодежи носит преимущественно атарактический, а не субмиссивный характер).

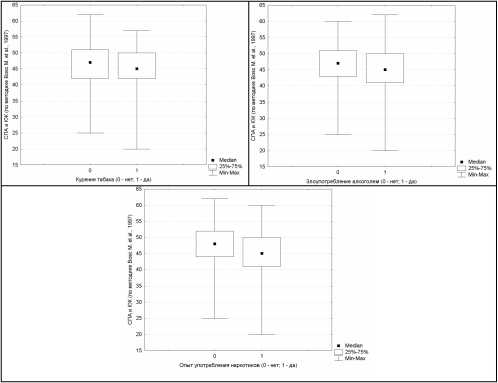

Взаимосвязь адаптации и тревожнодепрессивной симптоматики. Наиболее значимое снижение СПА и КЖ наблюдается при субклинически либо клинически выраженной депрессии (рис. 2).

В структуре СПА при депрессии в первую очередь страдает сфера «хобби» (r S =-0,50), затем сферы «ресурсы» (r S =-0,46) и «общение» (r S =-0,39). Специфичным для депрессивной симптоматики, то есть не характерным для тревоги, является снижение СПА в сфере «семья» (r S =-0,19); отсутствует достоверное снижение в сфере «образование».

Рис. 2. СПА и КЖ (по M. Bosc et al, 1997)

Примечание . При отсутствии и наличии тревоги (U=3159,0; Z=3,9732; p=0,00007) и депрессии (U=1032,5; Z=5,1931; p=0,000000).

Снижение СПА при тревоге менее выражено, чем при депрессии, и имеет иную структуру – в наибольшей степени нарушена сфера «ресурсы» (r S =-0,35), затем следуют сферы «хобби» (r S =-0,31) и «общение» (r S =-0,26). Для депрессии специфично и не характерно снижение в сфере «образование» (r S =-0,17) и не отмечается достоверного снижения в сфере «семья».

Адаптация и индивидуально-психологические особенности. Для студентов со сниженной СПА был характерен дисгармоничный профиль личности по методике Mini-Mult – с повышением по шкалам 2D (пессимистичность, r S =-0,44) и 6Pa (ригидность, r S =-0,31). Это проявляется склонностью к построению аффективно насыщенных эмоциональных концепций в сочетании с враждебностью, нарушениями (до разрыва) межличностных отношений.

По методике FPI, с нарушениями СПА наиболее тесно связаны полученные высокие значения по шкалам «депрессивность» (r S =-0,65) и «застенчивость» (r S =-0,58). Это свидетельствует о наличии у лиц со сниженной СПА депрессивных признаков в эмоциональном состоянии, поведении, отношении к себе и окружающим, а также отражает предрасположенность к стресс-реагированию по пассивнооборонительному типу, тревожность, неуверенность, скованность в социальных контактах. Защитной характеристикой, связанной с высокой адаптацией, выступает «общительность» (r S =0,64), связанная с выраженной потребностью в общении и постоянной готовностью к удовлетворению этой потребности.

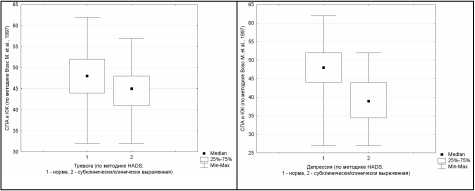

Рис. 3. Уровень социально-психологической адаптации

Примечание . При наличии и отсутствии ИКУ низкой фрустрационной толерантности (U=785,0; Z=-3,328; p=0,00087) и внешнего локуса контроля (U=147,5; Z=-2,3661; p=0,0179).

Адаптация и иррациональные когнитивные установки. Социально-психологическая адаптация снижается при наличии иррациональных когнитивных установок (ИКУ) низкой фрустрационной толерантности (r S =0,28) и внешнего локуса контроля (r S =0,28). Положительный r S означает более высокий уровень рациональности при более высоком уровне адаптации (рис. 3).

Адаптация и копинг . Корреляционные взаимосвязи СПА и КЖ с векторами копинг-реагирования представлены в таблице 1

Таблица 1

Взаимосвязь социально-психологической адаптации и копинга

|

Spearman Rank Order Correlations MD pair wise deleted Marked correlation s are significant at p <0,05 |

СПА и КЖ |

|

|

Модуль I. Рациональная оценка ситуации |

Вектор 1 (а) – готовность к оценке |

|

|

Вектор 2 (н) – неготовность к оценке |

-0,27 |

|

|

Модуль II. Принятие ситуации |

Вектор 3 (а) – принятие в настоящем |

|

|

Вектор 4 (н) – бегство в будущее |

-0,20 |

|

|

Модуль III. Переоценка ситуации |

Вектор 5 (а) – дезактуализация |

0,18 |

|

Вектор 6 (н) – переоценка с особым смыслом |

||

|

Модуль IV. Отреагирование на ситуацию |

Вектор 7 (а) – самоконтроль |

|

|

Вектор 8 (н) – отчаяние |

||

|

Вектор 9 (н) – агрессия |

-0,19 |

|

|

Модуль V. Прогноз развития ситуации |

Вектор 10 (а) – уверенность |

0,27 |

|

Вектор 11 (н) – безнадежность |

-0,25 |

|

|

Модуль VI. Принятие ответственности |

Вектор 12 (а) – принятие Ответственности |

|

|

Вектор 13 (н) – возмущение |

||

|

Модуль VII. Делегирование ответственности |

Вектор 14 (а) – делегирование ответственности |

0,17 |

|

Модуль VIII. Отвлечение от ситуации |

Вектор 15 (а) – активностное отвлечение |

0,27 |

|

Вектор 16 (н) – субстанционное отвлечение |

-0,23 |

|

|

Модуль IX. Социальная поддержка |

Вектор 17 (а) – восприятие Поддержки |

|

|

Вектор 18 (а) – предложение поддержки |

0,24 |

|

|

Вектор 19 (н) – отказ от поддержки |

-0,40 |

|

Примечание . Условные обозначения: а – адаптивные векторы, н – неадаптивные векторы.

Как видно из приведенных результатов, наиболее дезадаптивной (r S =-0,40) оказывается поведенческая стратегия отказа от поддержки, изоляции в сложных жизненных ситуациях, нежелания и неготовности взаимодействовать с людьми в процессе решения проблем. Интересно, что рациональными альтернативами копинга, повышающими СПА, являются не готовность и желание привлекать внешние ресурсы, принимать поддержку, а способность ее оказывать, находясь при этом в сложной ситуации (r S =0,24), и готовность делегировать часть ответственности за решение проблемы компетентным людям (r S =0,17).

На поведенческом уровне разную адаптивную направленность имеют стратегии отвлечения от проблем. Дезадаптивной является склонность к отвлечению при помощи каких-либо веществ, субстанций (субстанционное отвлечение, т. е. злоупотребление при возникновении жизненных трудностей алкоголем, табаком, препаратами, переедание и др.). Противоположным, адаптивным вектором является отвлечение на действия, активности (активностное отвлечение – на любимое дело, работу, хобби).

На когнитивном уровне реагирования на жизненные трудности дезадаптивность обнаруживают неспособность, неготовность и нежелание рационально оценить сложившуюся ситуацию (r S =-0,27), склонность «переносить успех на потом», несмотря на отсутствие успешного решения текущей проблемы (r S =-0,20), адаптивным ресурсом служит способность к дезактуализации, снижению субъективной значимости проблемы (r S =0,18).

В отношении эмоций, связанных с прогнозом развития проблемной ситуации, предсказуемо неадаптивным копингом является чувство безнадежности, неверия в возможность успеха (r S =-0,25), адаптивным – оптимистический прогноз и связанные с ним эмоции уверенности (r S =0,27). Кроме того, выявлена дезадаптивность агрессивного отреагирования на жизненные трудности (r S =-0,19).

Формированию ПДАС у студентов способствует заострение личностных черт пессимистичности, депрессивности, неуверенности, тревожности, ригидности, пассивно-оборонительный тип реагирования, скованность в контактах, недостаток общительности. Большое значение имеет наличие иррациональных когнитивных установок низкой фрустрационной толерантности и внешнего локуса контроля.

Для студентов с ПДАС характерен неадаптивный копинг в виде неготовности к анализу и рациональной оценке проблем, склонности к рассуждательству о будущих успехах при отсутствии успехов в настоящем, неспособности к дезактуализации, снижению субъективной значимости жизненных трудностей. В эмоциональном реагировании на стресс при ПДАС преобладают чувства безнадежности и агрессии, недостаток уверенности в возможности успеха. На уровне поведения отмечаются изоляция, отвлечение от проблем с помощью ПАВ, снижена способность продуктивно взаимодействовать с окружением и отвлекаться, направляя активность на любимые дела.

Сопоставление аддиктивных и тревожнодепрессивных психодезадаптационных проявлений со сферами нарушенной адаптации позволяют сделать приведенные далее выводы (данные корреляционного анализа представлены в таблице 2)

Таблица 2

Взаимосвязь сфер социально-психологической адаптации, аддиктивных и тревожно-депрессивных психодезадаптационных проявлений

|

Spearman Rank Order Correlations MD pair wise deleted Marked correlations are significant at p<0,05 |

Основная деятельность (об-разова-ние) |

Свободное время, увлечения (хобби) |

Семья |

Обще ще-ние |

Ресурсы |

|

Табакокурение |

-0,20 |

-0,15 |

|||

|

Алкоголизация |

-0,14 |

-0,13 |

-0,11 |

||

|

Наркотизация |

-0,21 |

-0,19 |

-0,16 |

||

|

Тревога |

-0,17 |

-0,31 |

-0,26 |

-0,35 |

|

|

Депрессия |

-0,50 |

-0,19 |

-0,39 |

-0,46 |

С психодезадаптационными проявлениями наиболее связана сфера «хобби» (свободное время, досуг, увлечения). Снижение качества жизни в данной сфере имеет более высокий риск развития ПДАС по аффективному типу (в первую очередь за счет депрессивной симптоматики), при реализации аддиктивного варианта ПДАС наиболее вероятна наркотизация.

Снижение СПА и КЖ в сфере «ресурсы» (вовлеченность в общественную жизнь, эрудированность, компетентность) выступает вторым фактором по риску развития ПДАС, формирование которого более вероятно также по аффективному типу (но с меньшей, чем в первом случае, вероятностью депрессивных и большей – тревожных симптомов). В случае аддиктивно-го типа ПДАС следует ожидать, прежде всего, злоупотребления алкоголем.

Третья сфера высокого риска – сфера «общение» (внесемейные коммуникации, их количество, субъективная значимость и удовлетворенность). Формирование ПДАС при снижении КЖ в данной сфере также чаще будет протекать по аффективному (с высоким риском депрессии) типу, в случае ПДАС по типу аддик-тивному более вероятна наркотизация.

Умеренный риск формирования ПДАС несут нарушения в сфере «семья», в данном случае выше вероятность аддиктивного типа; вероятность наркотизации несколько преобладает над вероятностью алкоголизации. Аффективный тип ПДАС в данном случае – с риском депрессии. Наименьшую вероятность развития ПДАС несут нарушения в сфере «основная деятельность» (неудовлетворенность, сниженное качество жизни, связанное с учебой). Аддиктивный тип ПДАС в этом случае с наибольшей вероятностью будет реализован через злоупотребление табаком, реже – через алкоголизацию, аффективный тип – будет ограничен тревожными проявлениями; риск наркотизации и возникновения депрессивных симптомов не повышен.

Таким образом, учет структуры СПА при индивидуальном консультировании студентов позволяет прогнозировать риски формирования тех или иных психодезадаптационных проявлений и осуществлять их целенаправленную профилактику.

Список литературы Социально-психологическая адаптация и психодезадаптационные состояния у студентов

- Бохан Т. Г., Галажинский Э. В., Мещерякова Э. И. Этнопсихологические, гендерные и возрастные особенности совладающего поведения подростков и юношей разных национальностей сибирского региона//Сибирский психологический журнал. -2005. -№ 22. -С. 71-78.

- Бохан Т. Г. Системные детерминанты стрессоустойчивости в возрастном и этнопсихологическом контекстах//Сибирский психологический журнал. -2007. -Вып. 25. -С. 180-186.

- Бохан Т. Г., Твердохлебова Н. В. Проблемы становления идентичности у подростков и юношей при формировании пивной аддикции//Вестник Томского государственного педагогического университета. -2012. -№ 6. -С. 126-130.

- Ветлугина Т. П., Никитина В. Б., Лобачева О. А., Батухтина Е. И., Стоянова И. Я., Семке В. Я. Система иммунитета и уровень тревожности при адаптации человека к новым условиям жизнедеятельности//Фундаментальные исследования. -2012. -№ 9-1. -С. 17-21.

- Воеводин И. В. Изучение роли копинга в формировании предболезненных состояний у студентов: новый подход//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2011. -№ 5. -С. 77-81.

- Воеводин И. В., Бохан Н. А., Аболонин А. Ф., Белокрылов И. И., Назарова И. А. Структура, динамика и психологические характеристики мотивировок употребления психоактивных веществ у учащихся высших и средних учебных заведений//Обозрение психиатрии и мед. психологии им. В. М. Бехтерева. -2014. -№ 4. -С. 37-42.

- Дейнека О. С., Исаева Е. Р. Особенности и проблемные зоны в структуре адаптационных ресурсов личности при социальной и психосоматической дезадаптации//Обозрение психиатрии и мед. психологии им. В. М. Бехтерева. -2009. -№ 3. -С. 42-47.

- Жигинас Н. В. Теоретические и научнопрактические подходы к решению проблемы дезадаптации//Вестник Томского государственного педагогического университета. -2010. -№ 5. -С. 119-122.

- Иванов В. П. О роли высшей школы в реализации государственной антинаркотической политики//Наркология. -2010. -Т. 9, № 4. -С. 3-6.

- Кузнецов П. С. Методика измерения социальной адаптации//Социология: методология, методы, математическое моделирование. -1997. -№ 9. -С. 146-162.

- Кулмагамбетов И. Р., Мациевская Л. Л. Применение метода краткосрочной групповой психотерапии для коррекции психической дезадаптации у студентов медицинского вуза//Журнал неврологии и психиатрии. -2010. -Т. 110, вып. 2. -С. 70-73.

- Митина О. В. Разработка и адаптация психологических опросников. -М.: Смысл, 2011. -240 с.

- Николаева Е. И., Гаджибабаева Д. Р. Специфика социальной адаптации подростков, проживающих в условиях интерната для детей-сирот//Вестник психофизиологии. -2013. -№ 3. -С. 34-41.

- Палатов С. Ю., Лебедев М. А., Работкин О. С. Прогностическое значение предболезненных состояний у лиц молодого возраста для формирования зависимости от бензодиазепиновых транквилизаторов//Наркология. -2009. -Т. 8, № 12. -С. 99-101.

- Рудницкий В. А. Экологические факторы, влияющие на психическое здоровье: региональный аспект//Российский психиатрический журнал. -2009. -№ 2. -С. 26-29.

- Семке В. Я., Гуткевич Е. В., Иванова С. А. Психосоциальные и биологические факторы психической дезадаптации на модели невротических расстройств. -Томск: «Иван Федоров», 2008. -204 с.

- Семке В. Я., Бохан Н. А., Мандель А. И. Клинико-динамический подход к систематике аддикций//Наркология. 2005. -Т. 4, № 12. -С. 30-35.

- Семке В. Я., Бохан Т. Г., Богомаз С. А. Качество жизни молодежи народов Сибири как системный показатель уровня стрессоустойчивости//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2012. -№ 2 (71). -С. 94-98.

- Твердохлебова Н. В., Бохан Т. Г. Структурно-содержательные характеристики самосознания у лиц юношеского возраста с разной выраженностью пивной аддикции//Сибирский психологический журнал. -2011. -№ 41. -С. 64.

- Bokhan N. A., Baturin E. V. Gender heteronomy of the formation of heroin addiction in adolescents//Neuroscience and Behavioral Physiology. -2011. -V. 41, № 7. -P. 710-714.

- Bokhan N. A., Mandel A. I., Gusamov R. R. Mental and behavioral disorders in substance use among adolescents under conditions of the far north//Alaska medicine. -2006. -Т. 49, № 2. -Suppl. -С. 251-254.

- Bokhan N. A., Ovchinnikov A. A. Dissociative model of addictions formation: Monograph. -Saint-Louis, MO, USA: Publishing House Science and Innovation Center, 2014. -324 p.

- Bosc M., Dubini A., Polin V. Social adaptation self-evaluation scale (SASS)//European Neuropsychopharmacology. -1997. -V. 7. -Suppl. 1. -P. 57-70.

- LaBrie J. W., Ehret P. J., Hummer J. F., Prenovost K. Poor adjustment to college life mediates the relationship between drinking motives and alcohol consequences: A look at college adjustment, drinking motives, and drinking outcomes//Addictive Behaviors. -2012. -V. 37, Iss. 4. -P. 379-386.