Социально-психологические особенности иконографической фиксации гендерного неравенства в научно-исследовательской деятельности

Автор: Володарская Е.А., Разина Т.В.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Актуальные проблемы педагогики

Статья в выпуске: 1 (46), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются особенности имиджа науки, в частности, гендерного неравенства ученых, зафикси- рованного в иконографических документах на примере живописи советского периода. Изучаются социальные представления о содержании исследовательской деятельности, особенностях оформления внешности женщи- ны-ученого в восприятии художников. Делается вывод о существовании стереотипного образа исследователя, недооценки роли женщины в науке в советское время, транслируемых в искусстве и целенаправленно формирующих общественное мнение о научной деятельности.

Имидж, иконографические документы, общественное мнение

Короткий адрес: https://sciup.org/14120165

IDR: 14120165 | УДК: 37.08

Текст научной статьи Социально-психологические особенности иконографической фиксации гендерного неравенства в научно-исследовательской деятельности

О дним из информационных источников формирования социальных представлений об объекте, фиксированных в общественном мнении, являются иконографические документы, фиксирующие информацию в виде фотографий, произведений искусства, карикатур и т.д. Подобные документы закрепляют на социальном материале знание о фактах, событиях, явлениях объективной реальности и мыслительной деятельности субъекта.

Иконографические документы стали материалом для психологического анализа в связи с тем, что они позволяют выявить нормы, ценности, верования людей соответствующего времени, транслирующих ментальное видение определенного социального объекта, выработанного в соответствующем контексте межличностного взаимодействия в рамках конкретной социальной группы. Социально-психологический фокус анализа связан с тем, что содержательные и оценочные категории восприятия социального явления или процесса детерминированы социальным характером формирования и трансляции имиджа на основе существующих социальных представлений [15].

Имидж науки, включающий в себя образ-представление о личности ученого, содержании научного исследования и его результатов, феноменах профессионального сообщества ученых, также выступает объектом иконографической фиксации [3,4,5,8]. Мы полагаем, что изучение иконографических документов, посвященных определенному социальному объекту, в частности, науке, поможет идентифицировать социальные представления о ней, общий культурный код восприятия этого социального института, соответствующего исторической эпохе социализма.

Аспектом общественного мнения о системе взаимодействия науки и общества, содержательных, эмоционально-оценочных и индикативных компонентах образа науки выступает гендерное неравенство в научно-исследовательской сфере, имидж женщины-ученого, имеющий стереотипизированный характер [1,2,6,7]. Механизмом возникновения представлений о больших социальных группах выступает стереотипизация межгруппового восприятия. С одной стороны, стереотип помогает быстро и достаточно надежно отнести воспринимаемую группу к какому-то более широкому классу явлений. Поэтому стереотип важен, так как дает относительно быстрое и схематичное знание действительности. С другой стороны, если стереотип другой группы включает в себя негативные характеристики, предубеждения, то он способствует формированию межгрупповой враждебности, снижению понимания, принятия мнения представителей другой группы.

При сохранении принципа иерархии академической науки для современной отечественной науки характерна феминизация, по размерам и темпам которой Россия опережает другие страны, что проявляется в омоложении кадрового состава женщин-исследователей и в численном перевесе женщин-аспирантов по сравнению с мужчинами-аспирантами. Рост числа женщин-ученых привела к тому, что научные дисциплины стали классифицировать в зависимости от соотношения в них мужчин и женщин: «мужские» – физика, математика, технические науки; «женские» – социальные и гуманитарные науки, а также «нейтральные», куда входят химия и биология.

Неравенство позиций женщин и мужчин проявляется и в оценке научного потенциала ученых. В частности, анализ научной продуктивности женщин-ученых и мужчин-ученых продемонстрировал, что неравенство прав мужчин и женщин заниматься наукой имеют исторические корни, предполагающие науку как особую привилегию мужчин, словно стеклянный потолок, открывающий женщинам перспективы развития, но выстраивающий им невидимые глазом препятствия при движении вперед, когда с увеличением ступени карьерной лестницы, количество женщин, занимающих эти посты, уменьшается [13].

Распределение доли мужчин и женщин на разных уровнях научной карьеры в европейских странах показывает, что, если количество студентов обоего пола примерно равно, то среди ассистентов мужчин около 60%, а число профессоров-мужчин достигает 85%, в то время как женщин этого же профессионального статуса – только 15% [17]. Изучение влияния характеристик семейного окружения на научную продуктивность женщин-ученых Великобритании позволило увидеть, что более продуктивны женщины-ученые, состоящие не в первом, а в последующих по счету браках [11]. Брак женщины-ученого с мужчиной-ученым положительно влияет на ее продуктивность. Лучшие показатели научной продуктивности демонстрируют женщины, не имеющие детей, а среди матерей-ученых более высокие показатели имеют женщины с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Среди знаковых систем, позволяющих определить принадлежность человека к научному сообществу, могут быть названы, например, такие, как вербальная система – научный язык, которым оперируют ученые, и который отличается по своим лексическим конструкциям от обыденного языка; визуальная система, характеризующая отличительные особенности оформления внешности ученого; предметная система, фиксирующая результаты деятельности ученых, по которым можно судить о специфике их деятельности (в частности, научные труды – книги, журналы, брошюры), в отличие от других типов печатной продукции, не затрагивающих научные проблемы.

Анализ образа женщины-ученого в фильмах показывает динамику содержательного компонента имиджа, что не может не коррелировать с изменениями социальной ситуации функционирования науки, переменах в социальных настроениях. Художественные фильмы «Весна»(40-е гг.) или «Девять дней одного года» (60-е гг.) сняты в исторические периоды значительного внимания и государственной поддержки научного сообщества, приоритетности развития науки в нашей стране. В фильме «Весна» одна из героинь Л. Орловой, женщина-ученый, имеет характерную внешность, манеру говорить, одежду, макияж. Этот образ сдержан, строг, серьезен. Он противопоставлен второму персонажу Л. Орловой – ветреной артистке.

Фильм «Девять дней одного года» повествует об ученых-физиках. Главную женскую роль сыграла Т. Лаврова. Актриса создает образ умной, не дающей волю эмоциям женщина, хорошего друга, надежного коллеги-товарища. Имидж ученого вызывает уважение, понимание, поддержку. Результаты изучения художественного образа ученого содержатся в ряде исследований. Помимо перечисленных форм косвенной имиджформирующей информации значительный интерес представляет собой живопись, в которой отра- жаются социальные представления о науке, соответствующие определенной эпохе, зафиксированные в определенной системе знаков восприятия, фиксирующих индикативный компонент имиджа науки. Первая попытка систематически описать изображение ученого на основе обобщения рисунков американских старшеклассников свидетельствует о том, что ученый – это пожилой или средних лет человек в белом халате, у которого есть очки и борода, производящий экспериментальные исследования в лаборатории, полной книг, (о чем свидетельствуют изображения пробирок, горелок, стеклянных трубок), на лице которого как бы читается: «Эврика! Я нашел!» [14].

Исследование особенностей восприятия турецкими школьниками ученого свидетельствует о том, что помимо традиционного имиджа (серьезный пожилой мужчина в белом халате в окружении научного оборудования) появляются имиджевые компоненты, описывающие молодого смеющегося мужчину, одетого в джинсы и футболку, хотя сохраняющего бороду и очки, что говорит о множественности образов ученого, полученного художественно-выразительными средствами [10, 12, 16].

Изучение визуальных стереотипов ученого-химика, их происхождение и развитие в истории искусства и науки позволило констатировать, что имидж химика как представителя конкретной научной дисциплины содержит наименование химических элементов, описание химической посуды и аппаратуры. Причем, визуальный образ химической профессии зачастую имеет негативные исторические ассоциации, вместе с тем присутствует героизация, возвеличивание ученого-химика художественными средствами на основе идеалов красоты в живописи [18].

Для выявления индикативных компонентов имиджа ученого был предложен специальный рисуночный тест, предполагающий анализ особенностей восприятия личности ученого по рисунку респондента [9]. Результаты рисунков около 5000 респондентов позволили выделить 7 основных компонентов визуального ряда, свидетельствующего о принадлежности субъекта к науке. А именно: одежда (как правило, белый халат); очки; борода, усы; символы исследований: научные приборы и лабораторное оборудование любого вида; символы знаний: в основном книги и картотеки; «продукты» науки: формулы, классификации и т.д. Данные эмпирической использования данного теста показали, что художественный образ ученого имеет обобщенный характер стереотипа. Важно, что так как данный психодиагностический метод не предполагает вербальной составляющей, его можно использовать в разных возрастных группах, вплоть до младших школьников. Причем, у значительной части респондентов (35 %) наука, ученый вызывали тревожность дискомфорт, которые выражались в рисовании надписей на двери типа «Не входить», «Закрыто» и т.д.

Цель данного этапа исследования заключалась в изучении отражения имиджа науки в художественном творчестве эпохи социалистического реализма, которое исторически соответствует времени наибольшего расцвета науки в нашей стране.

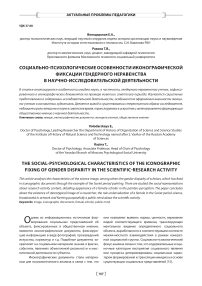

В восприятии художников женщина занимает подчиненное положение, в то время как центральное отводится ученому-мужчине (например, картины Воробьевой И. Н. «На Щелковском витаминном заводе. Разлив сиропа шиповника» 1961 (рис. 1.), Гусева Ю. В. «Биохимики» 1959 (рис. 2.)).

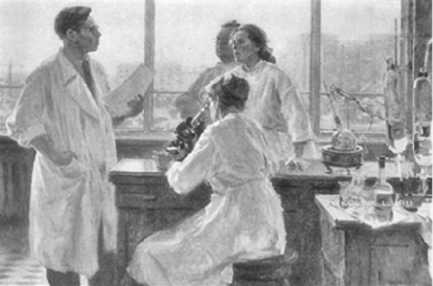

Мужчина-ученый выступает на большинстве изображений как руководящий, проверяющий работу, оценивающий ее. Как показано, например, на полотнах А.Н. Самохвалова («В лаборатории», 1968 (рис. 3.)) и В.Т. Ни(«Лаборант завода», 1974 (рис.4.)) женщины, изображенные на картинах, в основном занимают самые низшие ступеньки научной иерархии – лаборанты.

На полотнах художников середины XX века в СССР женщина-ученый, как правило, не теряет черт женственности (длинные волосы, красивая прическа, юбка, позволяющая наблюдать ноги) и приобретает иногда откровенно эротические черты, например, как на картине Н.Н. Геденидзе «Тайна скалы. Геологи. Купание» (рис. 5.).

В частности, Рыжих В. И. в картине «Поиск» (1976) (рис. 6.) отразил красивую и привлекательную женщину, которая выполняет роль вспомогательного

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3. Рис. 4. Рис. 5. Рис. 6.

персонала, в частности ищет данные в картотеке. Она не принимает участия в дискуссии, разгоревшейся в группе мужчин, т.е. не включена в аналитико-дедуктивную работу.

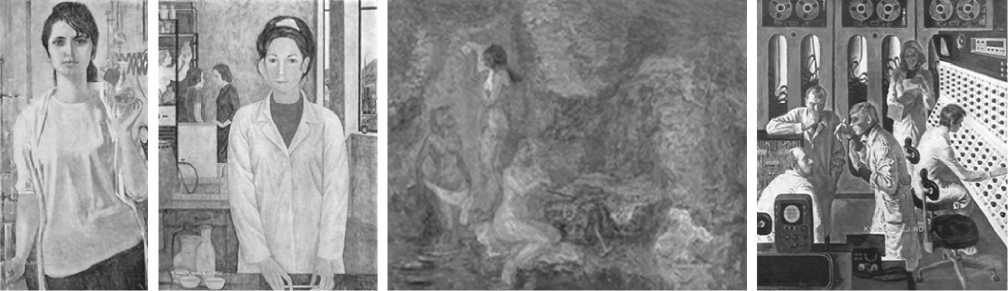

На картине И.И. Симонова «Цеховая лаборатория» (1927) (рис. 7.) роль исследователя, т.е. науки, занимает хрупкая девушка, лица которой не видно. Иными словами, наука обезличена и к тому же еще и безмолвна. Сама девушка и окружающие ее символы научной деятельности (колбы, реторты, емкости с реактивами) написаны светлыми тонами, они полупрозрачны, эфемерны, зыбки, могут рассыпаться в любую минуту. Совершенно иными на данной картине предстают двое мужчин, олицетворяющие в данном случае пролетариат (производство). Они занимают не только центральное место в картине, но и большую ее площадь. Очевидно, художник таким образом намеревался подчеркнуть приоритеты труда физического над умственным, примат пролетариата над интеллигенцией, показать истинных хозяев и «заказчиков» всех научных исследователей, которые имеют подчиненное, зависимое положение, имеют более слабые позиции. Так, женщина на данной картине в особенности выглядит слабее мужчин. Мужчины же, напротив, как бы демонстрируют свою силу и даже нарочитую грубость.

Женщина предстает на картинах как некий обобщенный образ ученого, без конкретизации, кто именно изображен. Доказательством тому служат картины В.М. Петрова-Маслакова «Учёные. Заповед- ное Беломорье» (1930) (рис. 8.), а также мозаика на фасаде Института биологии КНЦ УрО РАН, г. Сыктывкар (1985) (рис. 9.).

В целом для эпохи соцреализма 60-70-х гг. XX века в изображении науки и ученых характерен переход от изображения отдельных ученых (портретов), которых очень много в работах выдающихся российских художников конца XIX – начала XX века (И.Е. Репин, И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, М.В. Нестеров, И.Э. Грабарь), к изображениям неких обобщенных образов ученых. Картины становятся все более абстрактными, многофигурными и все чаще демонстрируют зрителю не конкретных ученых, а образ ученого, образ науки. Как правило, это теоретическая физика (М.А. Канаян «Теоретики»(1957)), физикаядра и ее прикладное применение (А.Ф. Бурак «Белоярская АЭС» (1963)), информатика (Э.И. Глебова «Вычислительный центр» (1972)).

Таким образом, в живописи советского периода ученый, мыслитель ассоциировался, прежде всего, с мужчиной. Женщина же олицетворяла науку в целом. Все это указывает на гендерное неравенство в отечественной науке, закрепленное выразительными средствами, что является отражением исторических социокультурных условий функционирования науки и может служить свидетельством эпохи. Итак, советская живопись достаточно полно и точно воссоздает не только фактуальную сторону отечественной науки, но и такие трудноуловимые моменты, как общественное мнение в отношении науки, установки, стереотипы в ее восприятии как лицами далекими от

Рис. 7.

Рис. 8.

Рис. 9.

науки, так и самими учеными. Это делает анализ ху- но, не единственным) социально-психологических дожественных произведений мощным инструмен- аспектов бытия науки как в прошедшие эпохи, так и том психологического исследования (хотя, безуслов- в наши дни.

Список литературы Социально-психологические особенности иконографической фиксации гендерного неравенства в научно-исследовательской деятельности

- Бонкало Т.И., Петрова Е.А. Особенности национального самосознания современной молодежи // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2015. Т. 14. № 1 (128). С. 5-11.

- Козьяков Р.В. Технология развития коммуникативной компетентности в процессе вузовского обучения // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки. 2007. № 4. С. 66-71.

- Козьяков Р.В. Имидж успешного руководителя в представлении менеджеров и рядовых сотрудников // Полиграфист. В помощь руководителю и главному бухгалтеру. 2012. № 56. С. 30-38.

- Петрова Е.А. Современное состояние развития российской имиджелогии как науки // Международного симпозиума по имиджелогии «Имиджелогия-2004». Академия имиджелогии, Российский государственный социальный университет, Российское психологическое сообщество. 2004. С. 14-21.

- Петрова Е.А. Имиджелогия: современное состояние и перспективы развития в России // В сборнике: Имиджелогия: современное состояние и перспективы развития. Материалы Первого Международного симпозиума «Имиджелогия-2003». 2003. С. 27-30.