Социально-психологический портрет осужденного, склонного к побегу из мест лишения свободы

Автор: Качкина Л.С.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психология правонарушающего поведения

Статья в выпуске: 3 (102), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Цель — выявление социально-психологических особенностей осужденных, склонных к побегу из мест лишения свободы. Материалы и методы. Для исследования выбраны: методика «Акцент — 2-90»; методика психологической диагностики механизмов психологических защит; психодиагностическая система Келлермана-Плутчика для исследования механизмов психологических защит осужденных; методика исследования уровня субъективного контроля; анкета для выявления уголовно-правовых и социально-демографических особенностей личности; анкета для экспертов в целях выявления особенностей поведения осужденных в местах лишения свобод; методика выявления ценностных ориентаций личности. Результаты и обсуждение. Представлены результаты эмпирического исследования социально-психологических особенностей осужденных, состоящих на профилактическом учете как склонные к побегу. Проведен сравнительный анализ исследования данной категории осужденных с осужденными, состоявшими на профилактическом учете по другим причинам и не состоявшими на профилактическом учете. Выводы. Осужденные, склонные к побегу, имеют как общие черты с осужденными, состоящими на профилактическом учете, так и специфические, которые могут детерминировать данный вид пенитенциарного преступления.

Осужденные, места лишения свободы, побег, профилактический учет, склонные к побегу осужденные, психологический портрет осужденного

Короткий адрес: https://sciup.org/149149236

IDR: 149149236 | УДК: 159 | DOI: 10.24412/1999-6241-2025-3102-299-305

Текст научной статьи Социально-психологический портрет осужденного, склонного к побегу из мест лишения свободы

Lilia S. Kachkina, Associate-Professor at the chair of Psychology 1; ;

Актуальность, значимость и сущность проблемы. Актуальность психологического исследования особенностей осужденных, склонных к побегу, связана, во-первых, с тем, что побег — это распространенное преступление в исправительных учреждениях. Во-вторых, побег из пенитенциарных учреждений часто ухудшает оперативную обстановку и может быть не только следствием совершенного преступления, но и способом отвлечения внимания от других пенитенциарных преступлений. Осужденные, находящиеся в бегах, часто совершают другие правонарушения.

В-третьих, актуальность проблемы, с точки зрения М. Г. Дебольского, состоит в том, что побег из исправительного учреждения влечет потенциальную опасность для общества [1]. Побег дестабилизирует деятельность исправительного учреждения и препятствует достижению целей наказания: восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения новых преступлений.

Цель — выявление социально-психологических особенностей осужденных, склонных к побегу из мест лишения свободы.

Теоретические предпосылки и степень изученности проблемы . Изучение личности осужденных, которые совершали побег из мест лишения свободы, остается актуальным на сегодняшний день. Это обусловлено тем, что психологическое обследование личности осужденного в пенитенциарных учреждениях недостаточно эффективно, так как в большинстве случаев побеги совершают те лица, которые ранее не состояли на учете как склонные к совершению побега из мест лишения свободы. Для повышения эффективности превентивных мер необходимо обращать внимание на лиц, имеющих психологическую склонность к разрешению проблемных ситуаций через побег. Анализ работ, посвященных социально-демографическим особенностям осужденных, склонных к побегу или совершивших побег, позволил выявить следующие характеристики [2–5]:

-

1. Часто воспитывались вне семьи: в детском доме и спецшколе (специнтернате).

-

2. В детском и подростковом возрасте был опыт неоднократных уходов из дома (спецучреждений), что способствовало формированию стереотипа поведения в виде избегания проблемных ситуаций.

-

3. Отсутствие семьи на момент побега. Это связано с тем, что семья является антикриминальным фактором. Распад семьи, семейные проблемы и горе могут создавать психологическое напряжение, вызывающее отрицательное психологическое состояние, и спровоцировать побег.

-

4. Наличие таких видов криминальной квалификации, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; совершение кражи чужого имущества, разбой; совершение угона транспортного средства.

-

5. Рецидив преступного поведения. Это можно объяснить тем, что для рецидивистов характерно равнодушие к угрозе наказания, общественному мнению.

-

6. Чаще всего побег совершают в возрасте до 35 лет. Для более молодых людей характерны групповые побеги. В меньшей степени они свойственны осужденным в возрасте от 25 до 35 лет.

На основе анализа литературы [6–9], посвященной мотивам совершения побега, нами были выделены основ- ные группы мотивов. Побег совершается с целью уклониться от отбывания наказания; отомстить; избежать притеснения со стороны других осужденных и разрешить пенитенциарный конфликт; устранить личные проблемы; вернуться в привычную среду.

Анализ исследований психологических детерминант совершения побега из мест лишения свободы показал, что наибольшее внимание уделяется взаимосвязи акцентуации характера и склонности к побегу.

Проведенный контент-анализ позволяет выделить ряд сочетаний крайних вариантов психической нормы, которые могут являться психологическими условиями побега из мест лишения свободы:

-

— спонтанно-неконформный тип (акцентуация характера — спонтанный, неконформный, экспансивный тип): характерны возбудимость, агрессивность в стрессовых ситуациях, раздражительность, низкие подчиняемость и управляемость, избегание трудностей, импульсивность, непредсказуемость, независимость, самоуверенность, способность на определенный риск. Обособленная позиция в группе, доминантность, игнорирование норм;

-

— стеническо-агрессивный тип (акцентуация характера — эксплозивный тип): характерны неуравновешенность, раздражительность, нетерпеливость, проявление враждебности, неразвитость трудового навыка, стремление к развлечениям, нечувствительность к сигналам опасности, высокое самомнение, прямолинейность, настойчивость, стремление к власти, склонность к манипулятивным действиям, бесцеремонность, умение произвести впечатление;

-

— паранойяльный тип личности осужденного, для которого освобождение от уголовного наказания является сверхценной идеей (в целях мести, ввиду ревности и т. д.);

-

— гипертимный тип личности — тип осужденного с повышенной активностью и отсутствием критического отношения к содеянному;

-

— эпилептоидно-возбудимые психопаты — осужденные, которые не могут положительно разрешить конфликтные ситуации в исправительном учреждении.

Исследователи также в качестве факторов риска выделяют психические заболевания [10–12]. Психические аномалии способствуют возникновению и развитию таких черт характера, как раздражительность, агрессивность, жестокость, и в то же время снижению волевых процессов, повышению внушаемости, ослаблению сдерживающих контрольных механизмов.

Побег часто совершается ими без видимой или по незначительной причине, внезапно.

Мнения авторов по поводу экстраверсии и интроверсии, типа нервной системы, отношения к власти, наличия близких привязанностей в отношении данной категории осужденных расходятся. Этот факт, на наш взгляд, объясняется тем, что существует два типа осужденных, склонных к побегу.

Для экстравертированного типа характерны импульсивность, восприимчивость, алкогольная зависимость, враждебность, раздражительность, презрение к нормам общественной морали (обычаям, традициям). Относящиеся к этому типу не способны учитывать опыт, даже приобретенный в результате наказания, имеют низкий самоконтроль в сочетании с «мятежным духом»; являются импульсивными, не умеют планировать будущее и прогнозировать последствия своих действий. В межличностных отношениях отличаются поверхностностью и нестойкостью контактов.

Для интровертированного типа характерны активная жизненная позиция, верность своим принципам, упорство в достижении цели, в отстаивании собственного мнения, практичные взгляды на жизнь; недостаточная гибкость при внезапно меняющейся ситуации; большая устойчивость к стрессу. У представителей этого типа может легко формироваться враждебность, обусловливающая злопамятность; они чувствительны по отношению к действительным или мнимым несправедливостям; глубоко переживают психотравмирующие факторы.

Таким образом, обзор показал, что существует необходимость профилактики данного вида пенитенциарного преступления, в том числе и своевременное выявление осужденных, имеющих психологическую склонность к совершению побегов.

Материалы и методы

В целях формирования научно обоснованной программы психологической работы с осужденными, состоящими на профилактическом учете как склонные к побегу, было проведено исследование личностных особенностей данной категории на примере содержащихся в исправительных учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской области.

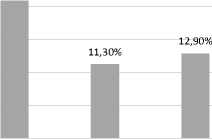

В соответствии с поставленной целью было проведено изучение осужденных, состоящих на профилактическом учете (табл. 1).

Таблица 1. Осужденные, принявшие участие в исследовании

(Table 1. Convicts who participated in the study )

|

Категория профилактического учета |

Количество человек |

Доля, % |

|

|

Не состоящие на профилактическом учете |

69 |

11,3 |

|

|

Состоящие на профилактическом учете как склонные к |

азартным играм |

66 |

10,7 |

|

употреблению наркотиков |

80 |

13,0 |

|

|

побегу |

68 |

11,1 |

|

|

членовредительству |

63 |

10,2 |

|

|

нападению |

64 |

10,4 |

|

|

самоубийству |

83 |

13,5 |

|

|

гомосексуализму |

61 |

9,9 |

|

|

алкоголизму |

61 |

9,9 |

|

Диагностическая программа исследования осужденных составлялась с учетом особых требований диагностики: исходя из поставленных в данной работе задач, специфики условий его проведения и на основе существующих представлений о системном подходе изучения психических процессов.

Для исследования особенностей личности осужденных, состоящих на профилактическом учете как склонные к побегу, нами были выбраны следующие методики:

-

1. Методика «Акцент — 2-90» в редакции М. И. Виг-дорчика для выявления акцентуации личности.

-

2. Методика психологической диагностики механизмов психологических защит (МПЗ) (индекс жизненного стиля — LSI), сконструированная на основе теоретических исследований Г. Келлермана и Р. Плутчика. Использовалась для исследования механизмов психологических защит осужденных.

-

3. Методика исследования уровня субъективного контроля (УСК), разработанная на основе шкалы локуса контроля Дж. Роттера сотрудниками Института им. В. М. Бехтерева (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. М. Эткинд). Использовалась для исследования развития субъективного контроля личности над различными жизненными ситуациями.

-

4. Анкета для выявления уголовно-правовых и социально-демографических особенностей личности.

-

5. Анкета для экспертов с целью выявления особенностей поведения осужденных в местах лишения свобод.

-

6. Методика выявления ценностных ориентаций личности.

Результаты и обсуждение

Социально-демографические особенности осужденных, склонных к побегу. Анализ показывает, что осужденные представляют собой достаточно разнородную группу, возраст которой колеблется от 18 до 56 лет. Результаты распределения по возрасту отражены на рис. 1.

после 50 лет; 3,10%

40–44 года;

6,20%

35–39 лет; 15,40%

30–34 года; 16,90%

25–29 лет; 23,10%

20–24 года;

24,60%

18–19 лет; 10,90%

Рис. 1. Распределение осужденных, склонных к побегу, по возрасту

-

( Fig. 1. Distribution of convicts prone to escape according to the age)

Анализ результатов, представленных на рис. 1, говорит о том, что к совершению побега более склонны осужденные ранней зрелости (молодости): 47,7% респондентов относятся к возрастной группе от 20 до 30 лет. Данный факт, на наш взгляд, объясняется повышенной активностью молодых людей и большими, чем в зрелом возрасте, трудностями, связанными с адаптацией к условиям изоляции.

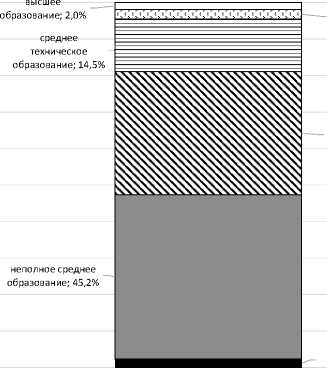

Анализ образовательного уровня осужденных, склонных к побегу, представлен на рис. 2.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

среднее специальное; 2,6% среднее образование; 33,9% ранее не обучались; 2,4%

Рис. 2. Уровень образования респондентов ( Fig. 2. Respondents’ level of education)

Таким образом, для данной категории осужденных характерны низкий уровень образования, отсутствие профессионального образования, так как большинство из них обучались только в средних учебных заведениях (79,1%).

В основном рассматриваемые осужденные стремятся поддерживать взаимоотношения с родственниками — 82,3%, но следует учесть, что у 32,3% респондентов родственники имеют судимости. Наличие указанных социальных связей не всегда является антикриминальным фактором, в некоторых случаях, наоборот, способствует усилению криминализации личности.

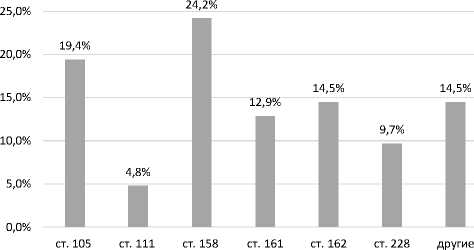

Уголовно-правовые особенности осужденных, склонных к побегу. На рисунке 3 отражено распределение осужденных, склонных к побегу, по ранее совершенным преступлениям.

30,0%

Рис. 3. Распределение осужденных, склонных к побегу, по ранее совершенным преступлениям ( Fig. 3. Distribution of convicts prone to escape according to previously committed crimes )

Анализ видов преступлений, совершенных данной категорией осужденных, не позволил выявить предрасположенность к определенному виду криминального поведения.

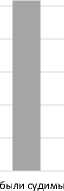

Анализ пенитенциарного опыта показан на рис. 4.

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

29,10%

1 судимость с отбыванием наказания в местах лишения свободы

2 судимости с отбыванием наказания в местах лишения свободы

3 судимости с отбыванием наказания в местах лишения свободы

были условно судимы

Рис. 4. Пенитенциарный опыт осужденных, склонных к побегу

( Fig. 4. Penitentiary experience of convicts prone to escape)

Из рисунка 4 видно, что большинство респондентов ранее были судимы и имеют опыт отбывания наказания в местах лишения свободы. Более детальный анализ показал, что 71,0% от числа осужденных, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, освобождались по окончании срока и только 28,6% — условно-досрочно. На основании этого результата можно предположить, что данные осужденные не стремились к исправлению и сотрудничеству с администрацией, что еще раз подтверждает высокую их криминальную зараженность.

На степень криминализации личности также оказывает влияние отношение к совершенному преступлению. Большинство осужденных данной условной группы не признали свою вину (38,4%). Несмотря на то что значительная часть осужденных (31,6%) признала свою вину, наказание за совершенное преступление многие из них считают слишком строгим, а следовательно, несправедливым. Вне зависимости от отношения к преступлению наказание воспринимают как несправедливо строгое 68,6% респондентов. Отказ от принятия ответственности за совершенные действия практически сводит к нулю все усилия администрации по исправлению осужденного, так как совершенные действия воспринимаются им как норма, в связи с чем переоценка ценностей становится невозможной. Восприятие наказания как излишне строгое, на наш взгляд, приводит к снижению способности к адаптации в местах лишения свободы, а также к возникновению мыслей о мести за несправедливое наказание, что в свою очередь может стать причиной совершения побега.

Большинство осужденных исследуемой категории имеют средний статус, отрицательную направленность, не участвуют в самодеятельных организациях, для них характерны такие формы противоправных действий, как изготовление, хранение и передача запрещенных предметов, неповиновение администрации.

Психокоррекционные мероприятия с данной категорией осужденных в основном проводятся по инициативе психолога или сотрудника. С точки зрения экспертов, осужденные данной группы поддаются незначительной коррекции.

Личностные особенности осужденных, склонных к побегу. Далее проанализируем результаты диагностики по методике «Акцент 2-90».

Анализ результатов, представленных в таблице 2, показал, что для осужденных, состоящих на профилактическом учете как склонные к побегу, присущ такой вид акцентуации, как циклотимность.

Таблица 2. Результаты диагностики осужденных, склонных к побегу, по методике Акцент 2-90 (Table 2. Results of the diagnostics of convicts prone to escape according to Аccent 2-90 method )

|

Акцентуации |

X±σ |

Значение |

|

Гипертимность |

14,0±5,07 |

среднее |

|

Застревание |

15,0±4,7 |

среднее |

|

Эмотивность |

16,0±4,54 |

среднее |

|

Педантичность |

12,0±5,7 |

среднее |

|

Тревожность |

9,0±3,91 |

низкое |

|

Циклотимность |

21,0±5,44 |

высокое |

|

Демонстративность |

15,0±3,93 |

среднее |

|

Возбудимость |

18,0±5,45 |

среднее |

|

Дистимичность |

18,0±5,28 |

среднее |

|

Экзальтированность |

10,0±5,54 |

среднее |

Высокий показатель по шкале циклотимности свидетельствует о смене гипертимических и дистимических состояний. Осужденные могут проявлять то одну из этих крайностей, то другую. Такие изменения иногда внешне могут показаться немотивированными, но могут быть связаны и с конкретными событиями. Радостные события сопровождаются жаждой деятельности, вербальной активностью, повышением креативности. Печальные события вызывают замедленность реакций и мышления. Субдепрессивная фаза может длиться 1–2 недели. В этот период осужденные психологически более ранимы, склонны к самообвинению и самоуничижению, несостоятельны. Затем снова наступает период подъема, который характеризуется позитивным эмоциональным фоном и жизненной активностью.

Шкала тревожности является шкалой-перевертышем, низкие показатели могут свидетельствовать о высокой, но вытесненной из сознания тревожности [13].

Далее проанализируем результаты исследования по методике психологической диагностики механизмов психологических защит (МПЗ) (индекс жизненного стиля — LSI), сконструированной на основе теоретических исследований Г. Келлермана и Р. Плутчика.

Анализ таблицы 3 показал, что ведущим механизмом защиты для респондентов выступает проекция, являющаяся бессознательным механизмом, отвергающим собственные неприемлемые желания, влечения, мысли, чувства, включающим приписывание их другим людям. Проекция — это защита от страха самонеприятия. Данный психологический механизм возникает в раннем детстве для подавления чувства неприятия себя. В результате действия данного механизма человек начинает принимать себя и отвергать других. Это приводит к тому, что человек не знает и не понимает себя, другие люди воспринимаются как имеющие негативные, угрожающие и враждебные намерения. Данное восприятие часто не соответствует действительности.

Таблица 3. Усредненные результаты диагностики осужденных, склонных к побегу, по методике «Индекс жизненного стиля» (Table 3. Average results of diagnostics of convicts prone to escape according to the «Lifestyle Index» method )

|

Шкалы |

X±σ |

Процентили |

|

1. Отрицание (А) |

7,0±2,49 |

54 |

|

2. Подавление (B) |

5,0±253 |

42 |

|

3. Регрессия (C) |

5,0±2,53 |

36 |

|

4. Компенсация (D) |

4,0±2,22 |

40 |

|

5. Проекция (E) |

8,5±3,69 |

65 |

|

6. Замещение (F) |

4,0±2,32 |

31 |

|

7. Интеллектуализация (G) |

7,0±2,4 |

58 |

|

8. Реактивное образование (H) |

4,5±2,27 |

45 |

Примечание. Процентили позволяют оценить степень напряженности различных механизмов психологической защиты. Для перевода сырых баллов в процентили используется специальная шкала, разработанная авторами методики.

Проекция формирует личность по паранойяльному типу. Для таких людей характерны низкая внушаемость, высокий уровень критичности. У них преобладают эмоции отвращения или неприятия.

Проанализируем результаты диагностики по методике исследования уровня субъективного контроля (УСК).

Анализ результатов, представленных в таблице 4, позволил выявить средние показатели по всем субшкалам, кроме шкалы в области достижения, т. е. отсутствует локализация контроля над значимыми событиями в одном из полюсов континуума «интернальность — экстерналь-ность». В зависимости от обстоятельств респонденты могут считать, что происходящее с ними является результатом действия как внешних сил (случая, судьбы, других людей и т. п.), так и их собственной деятельности.

Таблица 4. Усредненные результаты диагностики осужденных, склонных к побегу, по методике исследования уровня субъективного контроля, X±σ

(Table 4. Average results of diagnostics of convicts prone to escape according to method of studying subjective control, X±σ )

|

Показатели шкал уровня субъективного контроля |

||||||

|

Ио |

Ид |

Ин |

Ис |

Ип |

Им |

Из |

|

25±6,20 |

7±1,96 |

6±2,48 |

6±2,02 |

5±1,39 |

2±1,17 |

2±0,71 |