Социально-психологический портрет участника студенческой организации (на примере РУДН)

Автор: Лицоева Е.Д., Скулков К.И., Теплов А.В.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 5, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена всестороннему изучению социальнопсихологических характеристик студентов, активно вовлеченных в деятельность университетских организаций – ключевого института социализации и развития в современной образовательной среде. На основе эмпирического исследования, проведенного в Российском университете дружбы народов (РУДН) (N = 136), анализируются социодемографические и личностные особенности активной студенческой молодежи. Рассмотрены классические и современные теоретические подходы к пониманию студенчества как динамичной социальной группы, проходящей важнейший этап формирования личности и социальных компетенций. Проанализированы факторы, влияющие на участие во внеучебной жизни, включая мотивационные аспекты и личностные предпосылки. Основное внимание уделено построению комплексного портрета активиста через призму широко признанной пятифакторной модели личности («большая пятерка») и многокомпонентную оценку уровня его социальной активности. Исследование выявило специфический профиль: активные студенты чаще являются выходцами из крупных городов и семей со средним достатком, характеризуются высокой доброжелательностью, экстраверсией, открытостью опыту и эмоциональной стабильностью по самооценке, но при этом демонстрируют относительно низкую сознательность. Отмечен высокий уровень социальной активности, особенно у студентов, занимающих руководящие позиции. Выявлены также высокая амбициозность и ориентация на самореализацию, сочетающиеся, однако, с повышенным уровнем тревожности у значительной части активистов.

Студенческие организации, социальнопсихологический портрет, студенчество, социальная активность, мотивация, самореализация, «большая пятерка», внеучебная деятельность, студенческое самоуправление, РУДН

Короткий адрес: https://sciup.org/149148023

IDR: 149148023 | УДК: 316.6+316.346.32-053.81 | DOI: 10.24158/tipor.2025.5.10

Текст научной статьи Социально-психологический портрет участника студенческой организации (на примере РУДН)

Актуальность . Внеучебная деятельность студентов, реализуемая через участие в разнообразных университетских организациях, является неотъемлемой частью образовательного процесса и важным фактором личностного и профессионального становления молодежи. Студенческие годы – это не только период интенсивного освоения знаний, но и время активной социализации, формирования идентичности, выстраивания социальных связей и приобретения жизненного опыта. В этом контексте студенческие организации (самоуправление, научные общества, волонтерские движения, творческие коллективы и др.) выступают уникальной средой, где молодые люди могут проявить инициативу, развить лидерские качества, научиться работать в команде, реализовать свои интересы и таланты. Исследования показывают, что участие во внеучебной жизни положительно коррелирует с развитием так называемых гибких навыков (soft skills), которые высоко ценятся современными работодателями, а также способствует формированию активной гражданской позиции (Соколов и др., 2023).

Современные университеты предлагают студентам широкий спектр возможностей для внеучебной самореализации. Эти возможности реализуются через деятельность разнообразных студенческих объединений – от органов самоуправления и научных кружков до волонтерских центров, творческих студий и спортивных клубов. Каждая из этих форм предоставляет уникальную площадку для развития специфических навыков и удовлетворения различных потребностей молодежи. Студенческие организации выполняют важную функцию медиатора между администрацией вуза и студенческим сообществом, способствуя формированию конструктивного диалога и учету интересов обучающихся. В условиях динамичных социокультурных изменений они также выступают как трансляторы ценностей и норм, содействуя позитивной социализации и адаптации студентов к университетской среде и будущей профессиональной деятельности.

Несмотря на очевидную значимость студенческих организаций, их потенциал не всегда используется в полной мере. Для эффективного управления этими структурами, привлечения и удержания участников, а также целенаправленного развития студенческого потенциала необходимо глубокое понимание того, кто именно составляет ядро этих организаций – студенческий актив. Каковы их социально-демографические характеристики? Какие личностные черты им свойственны? Каковы их мотивация и уровень социальной активности? Каковы их психологические особенности, включая уровень благополучия и стресса? Ответы на эти вопросы позволяют составить социально-психологический портрет современного студента-активиста.

Такое знание критически важно для администрации вузов, кураторов, психологов и самих студенческих лидеров для разработки эффективных стратегий взаимодействия, поддержки и развития молодежных инициатив (Зубок, Чупров, 2015). Данное исследование направлено на построение такого портрета на примере студентов одного из ведущих вузов России – РУДН.

Теоретический обзор . Изучение студенчества имеет давнюю традицию в социальных науках. Классики социологии молодежи рассматривали эту группу как специфическую общность, находящуюся на переходном этапе между юностью и взрослостью, характеризующуюся особой ролью в системе образования и общества (Кон, 1967; Лисовский, Дмитриев, 1974). Студенчество определяется не только возрастными рамками, но и общностью деятельности, социального статуса, формированием особого образа жизни и субкультуры (Епанчинцева, Козловская, 2018).

Этот период является сенситивным для усвоения социальных норм, ценностей, формирования мировоззрения и жизненных планов. А.И. Ковалева подчеркивает важность этого этапа для выстраивания индивидуальной «траектории социализации», где образовательное учреждение играет ключевую роль (Ковалева, Богданова, 2012). Участие во внеучебной деятельности, в частности в студенческих организациях, выступает одним из важнейших механизмов социализации в вузе.

Мотивация такого участия многогранна1. Психолого-педагогические исследования указывают на роль познавательных мотивов, стремления к достижениям, потребности в общении, аффилиации, самоутверждении и самореализации (Кулюткин, 1984). Студенческие организации предоставляют возможности для удовлетворения этих потребностей в социально одобряемых формах (Акиншина, Исаев, 2014). Они могут выступать как формальные структуры (органы самоуправления), так и неформальные объединения по интересам, каждая из которых предлагает свои пути для развития и самовыражения1.

Для описания индивидуальных различий студентов-активистов целесообразно использовать современные модели личности. Пятифакторная модель («большая пятерка») является одной из наиболее признанных и эмпирически обоснованных. Она предусматривает, что индивидуальные различия можно описать через пять базовых черт: экстраверсия, доброжелательность, сознательность, невротизм (эмоциональная стабильность) и открытость опыту (Воронкова и др., 2017; Психометрика…, 2021). Предполагается, что выраженность этих черт может влиять на склонность к участию в общественной жизни, выбор типа организации и роли в ней. Например, экстраверты могут быть более склонны к лидерству, люди с высокой доброжелательностью – к командной работе, а открытые опыту – к участию в инновационных или творческих проектах.

Важнейшей интегральной характеристикой студенчества является социальная активность студента. Е.М. Харланова предлагает рассматривать ее как единство когнитивного (знания, интерес), мотивационно-ценностного (установки, стремления) и поведенческого (реальные действия, инициативность) компонентов (2011). Такой подход позволяет оценить не только фактическое участие, но и внутреннюю готовность и отношение к общественной деятельности.

Наконец, при изучении портрета активиста нельзя игнорировать его психологическое состояние. Студенческая жизнь, особенно при совмещении учебы с активной общественной работой, сопряжена со значительными нагрузками и стрессами. Исследования показывают высокую распространенность учебного стресса и тревожности среди студентов (Урусова, Бостанова, 2020; Черби-ева, 2022; Чербиева, Бостанова, 2019). Понимание уровня тревожности активистов и его связи с другими характеристиками важно для организации своевременной психологической поддержки.

Выборка . В исследовании приняли участие 136 студентов РУДН, являющихся активными членами 13 различных студенческих организаций (органов студенческого самоуправления факультетов, профсоюзной организации студентов, волонтерского центра, студенческих научных обществ, спортивных клубов, творческих коллективов и др.). Выборка формировалась методом целенаправленного отбора через контакты с руководителями организаций и распространение ссылки на онлайн-анкету в сообществах активистов. По курсам обучения выборка распределилась следующим образом, %: 1–2-й курс бакалавриата – 31, 3–4-й курс бакалавриата – 39, магистратура – 30. В выборке присутствовали как студенты, занимающие руководящие должности (старосты групп/курсов, главы и заместители глав организаций/отделов; N = 68, 50 %), так и рядовые члены организаций (N = 68, 50 %). Данное разделение использовалось при дальнейшем анализе для выявления специфики профиля лидеров. Гендерный состав: 62 % женщин, 38 % мужчин. Ограничением является неслучайный характер выборки, что не позволяет строго генерализовать выводы на все студенчество, однако дает ценную информацию именно о наиболее активной его части.

Инструментарий исследования представлял собой комплексную анкету, включающую насколько блоков.

-

1. Социально-демографический блок: пол, возраст, курс, направление подготовки, место проживания до поступления в вуз, тип семьи, самооценка материального положения семьи.

-

2. Оценка личностных черт: короткий портретный опросник «большой пятерки» (Б5-10) в адаптации А.Ю. Калугина с соавторами (Психометрика…, 2021). Опросник состоит из 10 пунктов, каждый из которых содержит два противоположных описания; респонденту предлагается оценить, какое из них ему больше подходит по 5-балльной шкале. Выбор данного инструмента обусловлен его краткостью, надежностью и валидностью для российской выборки, а также удобством для онлайн-формата.

-

3. Оценка социальной активности: адаптированная шкала самооценки социальной активности, основанная на трехкомпонентной модели Е.М. Харлановой (2011) (когнитивный, мотивационно-ценностный, поведенческий компоненты). Респондентам предлагалось оценить степень своего согласия с рядом утверждений по 5-балльной шкале Лайкерта.

-

4. Оценка дополнительных психологических характеристик: авторские вопросы, направленные на самооценку уровня амбициозности, адаптивности к новым условиям, выраженности ориентации на самореализацию и частоты переживания чувства тревожности. Использовалась 5-балльная шкала Лайкерта.

-

5. Статус в организации: вопрос о том, занимает ли респондент руководящую должность в студенческой организации.

Анкетирование проводилось анонимно через онлайн-платформу. Сбор данных занял около двух недель. Анализ позволил выявить ряд характерных черт, формирующих обобщенный социально-психологический портрет активного студента РУДН.

Социально-демографические характеристики . Анализ выборки в целом подтвердил тенденцию большей представленности среди активистов выходцев из крупных городов (65,4 %). Такой результат может отражать как широкие возможности для развития социальной активности в городской среде до поступления в вуз, так и бóльшую информированность о внеучебной жизни университета. Интересным фактом является преобладание студентов из семей с невысоким или средним материальным положением (59,6 %), что может свидетельствовать о восприятии общественной деятельности как канала социальной мобильности и способа получения дополнительных ресурсов (опыта, связей, признания). Большинство респондентов (68,4 %) воспитывались в полных семьях. При сравнении студентов, занимающих руководящие должности и не занимающих их, значимых различий по этим социально-демографическим параметрам в рамках данного исследования выявлено не было, за исключением тенденций в гендерном распределении на некоторых позициях, что требует отдельного детального анализа.

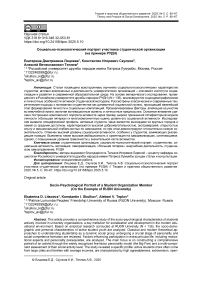

Личностные черты («большая пятерка») . Анализ самооценок по шкалам Б5-10 показал следующий усредненный профиль для всей выборки активистов (средние баллы из 5).

Доброжелательность : 3.74 – высокий показатель, свидетельствующий о склонности активистов к сотрудничеству, эмпатии, доверию, что является важной предпосылкой для успешной командной работы в добровольных объединениях.

Экстраверсия : 3.61 – показатель выше среднего, отражающий общительность, энергичность, напористость активистов, их ориентацию на социальные взаимодействия.

Эмоциональная стабильность (невротизм) : 3.71 – также показатель выше среднего, говорящий о том, что активисты в целом воспринимают себя как достаточно спокойных, уверенных в себе, способных справляться с негативными эмоциями.

Открытость опыту : 3.60 – показатель выше среднего, указывающий на любознательность, креативность, готовность к новым идеям и нестандартным подходам, что важно для развития организаций.

Сознательность : 3.20 – единственный показатель, оказавшийся ближе к среднему значению. Студенты-активисты не склонны оценивать себя как высоко организованных, дисциплинированных, педантичных. Это может быть связано с несколькими факторами.

Во-первых, сама природа общественной деятельности часто требует гибкости, спонтанности, умения быстро переключаться между задачами, что может конфликтовать с жестким планированием. Во-вторых, высокая нагрузка (учеба + активная внеучебная деятельность) объективно затрудняет поддержание идеального порядка во всех делах. В-третьих, возможно, в добровольных объединениях другие качества (например, энтузиазм, коммуникабельность) ценятся выше, чем пунктуальность. Тем не менее этот результат заслуживает внимания, так как низкая организованность может приводить к проблемам с выполнением обязательств и повышению стресса. Сравнение этого профиля с нормативными данными (например, из исследования А.Ю. Калугина с соавторами (Психометрика…, 2021)) могло бы дать дополнительную информацию, но выходит за рамки текущего анализа.

Представленные результаты наглядно продемонстрированы на рисунке 1.

Рисунок 1 – Личностный профиль активиста («большая пятерка»)

Figure 1 – Personal Profile of an Activist (“Big Five”)

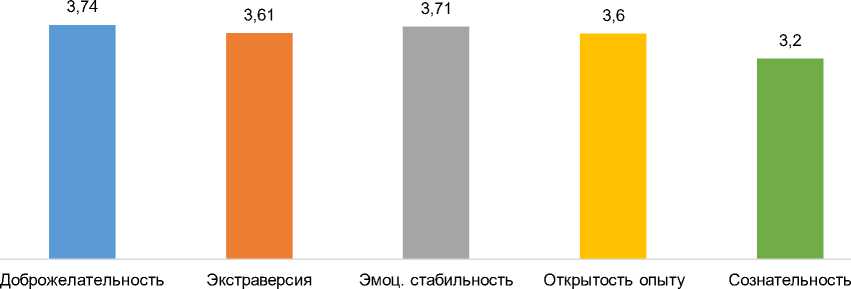

Другие психологические характеристики . Результаты самооценки по специально разработанным авторским вопросам подтверждают высокую мотивацию и психологическую готовность к активной деятельности: подавляющее большинство активистов характеризуют себя как амбициозных (89 %), адаптивных (91 %) и сильно ориентированных на самореализацию (96 %). Большинство (67 %) не боятся конкуренции и воспринимают ее позитивно. Эти данные рисуют портрет целеустремленного, гибкого, ориентированного на развитие и достижения молодого человека.

Однако на фоне этих положительных характеристик выделяется высокий уровень самооценки тревожности – более половины опрошенных (53,5 %) отметили у себя склонность к переживаниям и беспокойству. Это наблюдение подтверждает данные исследований о студенческом стрессе (Чербиева, 2022; Урусова, Бостанова, 2020). Сочетание высоких амбиций и стремления к самореализации с повышенной тревожностью может создавать внутреннее напряжение и повышать риск эмоционального выгорания у активистов. Причины могут крыться как в личностных особенностях, так и в объективно высокой нагрузке и ответственности, которую они на себя берут. На рисунке 2 представлены доли студентов, давших позитивные ответы по первым четырем характеристикам и отметивших у себя склонность к тревожности.

-

■ Амбициозные ■ Адаптивные ■ Самореализация ■ Конкуренция ■ Тревожность

Рисунок 2 – Психологический портрет активистов, %

Figure 2 – Psychological Portrait of Activists, %

Социальная активность . Анализ данных по адаптированной шкале Е.М. Харлановой показал, что наиболее высокие средние баллы в выборке наблюдаются по мотивационно-ценностному компоненту (средний балл ≈ 4.2 из 5), что говорит об интернализации ценностей общественной деятельности. Несколько ниже средние показатели по когнитивному (≈ 4.0) и поведенческому (≈ 3.8) компонентам. Это может означать, что желание и понимание важности активности несколько опережают реальные возможности для ее проявления или уровень информированности. Были выявлены заметные различия между студентами, занимающими руководящие должности, и рядовыми членами организаций.

Руководители демонстрировали значимо более высокие показатели по всем трем компонентам активности, особенно по поведенческому (опыт реализации инициатив, частота участия, оценка достижений). Это может объясняться как тем, что на руководящие посты приходят изначально более активные студенты (эффект отбора), так и тем, что сама лидерская позиция способствует дальнейшему развитию активности и ответственности (эффект развития). Этот вывод согласуется с общими теориями лидерства и мотивации (Кулюткин, 1984).

Обсуждение результатов в теоретическом контексте . Полученный социально-психологический портрет активиста РУДН в целом соответствует теоретическим моделям социализации и развития личности в студенческом возрасте, например теориям, подчеркивающим роль вузовской среды в формировании социальных компетенций и идентичности (Ковалева, Богданова, 2012; Кон, 1967). Высокая экстраверсия, доброжелательность и открытость опыту являются ожидаемыми характеристиками людей, добровольно вовлекающихся в интенсивные социальные взаимодействия и новые проекты. Связь активности с происхождением из крупных городов и семей со средним достатком может интерпретироваться через призму теорий социального неравенства и мобильности, где внеучебная деятельность рассматривается как ресурс для повышения жизненных шансов.

Наиболее дискуссионными являются результаты, касающиеся относительно низкой сознательности и высокой тревожности. Низкая самооценка сознательности может быть специфична для выборки активистов, где ценятся гибкость и энтузиазм, или отражать общую тенденцию современной молодежи. Высокая тревожность на фоне больших амбиций и активности поднимает вопрос о цене успеха и необходимости развития у студентов навыков совладания со стрессом и саморегуляции, что активно обсуждается в контексте психологического благополучия (well-being) в образовании.

Выводы и практические рекомендации . Исследование позволило составить детализированный социально-психологический портрет студента РУДН, активно участвующего во внеучебной деятельности. Ключевыми характеристиками являются преобладание выходцев из крупных городов и семей со средним достатком; личностный профиль, сочетающий высокую доброжелательность, экстраверсию, открытость опыту и эмоциональную стабильность с относительно невысокой самооценкой сознательности; выраженная амбициозность, адаптивность и ориентация на самореализацию; высокий уровень социальной активности (особенно у лидеров), сочетающийся, однако, с повышенной тревожностью у значительной части активистов. Практическое значение полученных результатов заключается в возможности их использования для совершенствования работы со студентами на следующих уровнях.

-

1. Администрации и управлению по работе со студентами: данные о профиле активистов могут помочь в разработке более эффективных стратегий привлечения студентов во внеучебную жизнь, учитывая их мотивацию и потребности. Понимание связи активности с социально-демографическими факторами важно для обеспечения равных возможностей участия обучающихся из разных социальных групп. Информация о высокой тревожности активистов указывает на необходимость усиления психологической поддержки и профилактики выгорания.

-

2. Руководителям студенческих организаций: понимание типичных личностных черт членов команды (высокая доброжелательность, экстраверсия, но средняя сознательность) может помочь лидерам более эффективно распределять задачи, выстраивать коммуникацию и мотивировать участников. Осознание проблемы тревожности должно побуждать лидеров к созданию более поддерживающей и менее стрессогенной атмосферы в коллективе.

-

3. Психологической службе университета: результаты исследования подтверждают актуальность разработки и внедрения программ, направленных на развитие у студентов-активистов навыков тайм-менеджмента, самоорганизации, стрессоустойчивости, эмоциональной регуляции. Тренинги по данным темам могут быть востребованы среди этой группы студентов.

-

4. Преподавателям и кураторам: информация о высокой внеучебной нагрузке и потенциальной тревожности активистов важна для понимания их возможной успеваемости и психологического состояния, что требует более гибкого и индивидуального подхода.

Ограничения исследования и перспективы: необходимо учитывать ограничения, связанные с использованием метода самоотчета, неслучайным характером выборки и дизайном поперечного среза, который не позволяет проследить динамику изменений. Тем не менее полученные результаты дают ценную информацию о статичном портрете активиста на данный момент. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются:

-

1) использование лонгитюдного дизайна для изучения динамики личностных черт и социальной активности студентов на протяжении обучения в вузе;

-

2) применение качественных методов (интервью, фокус-групп) для более глубокого понимания мотивации, ценностей и трудностей, с которыми сталкиваются активисты;

-

3) сравнительный анализ различных социально-психологических портретов активистов в вузах разного типа и в разных регионах;

-

4) более детальное изучение связи между участием в конкретных видах внеучебной деятельности (спорте, науке, творчестве, самоуправлении) и развитием определенных компетенций и личностных качеств;

-

5) исследование взаимосвязи между самооценкой сознательности и объективными показателями организованности и успеваемости у активистов.

В целом данное исследование вносит вклад в понимание сложного феномена студенческой активности и предоставляет эмпирическую базу для дальнейших научных изысканий и практических разработок в области молодежной политики и воспитательной работы в высшей школе.