Социальное целеполагание как элемент механизма социализации профессионального работника сферы сервиса

Автор: Архипов В.А.

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Социальные процессы

Статья в выпуске: 2 т.1, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140209702

IDR: 140209702 | УДК: 316.614

Текст статьи Социальное целеполагание как элемент механизма социализации профессионального работника сферы сервиса

Развитие нашего общества на современном этапе характеризуется обострением многих социальных проблем. Один из блоков составляют проблемы, связанные с формированием личности профессионального работника сферы сервиса.

Процесс формирования и развития личности профессионального работника сферы сервиса начинается задолго до его юридического оформления в этом статусе. Важным этапом этого процесса, во многом предопределяющим его дальнейшую жизнь, является этап обучения в вузе. Одной из проблем, возникающих в современных условиях на данном этапе, является проблема социализации и целеполагания студента в социальном пространстве. Противоречие процесса це- леполагания в системе вуза заключается в несоответствии формирования цели как субъективно-идеального образа желаемого (целеформирование) и воплощения ее в объективно-реальном результате деятельности (целереализации). Данное противоречие выражается в определённом оттоке студентов из вузов, в нежелании продолжить работу после окончания высшего учебного заведения, в низком престиже определённых профессий сервиса, в недостаточном уровне ориентации на профессиональные ценности и ряде других показателей.

Сформулированная проблемная ситуация обусловливается не только социально-экономическими причинами, на которые часто указывают исследователи, но в том числе в недостаточно исследованном реальном механизме функционирования социального целеполагания студентов вузов и реальным ее состоянием в условиях модернизирующегося общества. Деформиро-ванность, с точки зрения функциональной потребности общества, системы социального целеполагания студента обусловливает необходимость развития и систематизации знаний в данной области для дальнейшего поиска оптимальных путей ее формирования.

В научный оборот термин “социализация” применительно к процессу формирования личности ввел американский социолог Ф. Гиддингс, который в своей книге “Теория социализации” (1897) употребил его в значении, близком современному: “развитие социальной природы или характера индивида, подготовка человеческого материала к социальной жизни” (от лат. socialis - общественный).

Представляется необходимым в соответствии с требованиями структурно-функционального анализ, выявить элементы структуры процесса социализации и их функциональные последствия для этого феномена. Причем элементы структуры должны быть единого для исследуемого феномена сущностного порядка. «... На современном уровне теоретической систематизации наше динамическое знание о процессах действия весьма фрагментарно. Поэтому мы вынуждены пользоваться типами эмпирической системы, описательно представленными в понятиях системы координат в качестве необходимой точки отсчета. В соответствии с этой позицией мы понимаем динамические процессы, рассматривая их как «механизмы», влияющие на «функционирование системы » 1 .

Основоположник структурного функционализма Т. Парсонс предложил и обосновал такую универсальную функциональную координатную сетку. Он строит концепцию на «четырехфункциональной парадигме». Эта концепция обладает теоретической новизной в том смысле, что анализ социальной системы действия начинается не с рассмотрения структурных элементов, а с выявления основных функциональных требований, без которых они и система в целом существовать не могут.

По мнению ученого, любая система имеет две оси ориентации:

-

1 ) внутреннюю - внешнюю, т.е. система ориентируется либо на внутренние проблемы, либо на внешние; 2) инструментальную - консуматорную, т.е. система ориентируется на ситуационные, локальные проблемы либо на проблемы стратегические, долговременные. Из крестообразного наложения этих осей возникает набор из четырех основных «функциональных императивов»: адаптации, целеориентации, интеграции и

- поддержания ценностного образца взаимодействий. Они составляют необходимые условия (предпосылки) для образования целостности и поддержания динамического равновесия (гомеостаз) как основной ценности социальной системы.

Особо важным в концепции Парсонса является тот факт, что предложенная абстрактно-формальная модель анализа социальных систем предполагает инвариантность в ее применении ко всем структурным уровням. В частности, каждая подсистема образует, в свою очередь, систему с соответствующими функциями и внутренними социальными механизмами. Другими словами, внутренние социальные механизмы: а) должны быть и б) должны быть функциональны по отношению к социализации. При этом они должны: в) реализовывать четыре вышеназванные функции: адаптации, целеориентации, интеграции и поддержания ценностного образца.

Социальная сущность социализации студента основывается на ее понимании как динамичного социального процесса, устойчивой системы взаимодействий индивида с элементами общественной среды, организованной в соответствии со статусно-ролевой структурой любой организации, институционально определенной, диалектичной, связанной с конкретной деятельностью. Именно с такой сущностной точки зрения должны рассматриваться и внутренние механизмы социализации различного уровня.

В социальной психологии и социологии на сегодняшний день существует несколько концептуальных точек зрения относительно структуры социального поведения индивида. Однако наиболее целостный и, точнее сказать, канонический сегодня подход предложен В. Ядовым в рамках диспозиционной концепции регуляции социального поведения личности 2 , сформированной на основании схемы установок Д. Узнадзе. Главная идея, лежащая в основе этой концепции, заключается в том, что человек формирует в процессе социализации сложную многоуровневую иерархическую систему различных диспозиционных образований, которые регулируют его поведение и деятельность. В. Ядов выделяет четыре уровня диспозиций. 3

Уровням диспозиций соответствуют и четыре уровня социального поведения личности: первый -приспособительные реакции на актуализированную предметную ситуацию; второй - отношенческие действия (бездействия) среди различных социальных объектов в групповом взаимодействии; третий - поведение в социально значимых областях, сферах жизнедеятельности; четвертый - поведение личности по реализации жизненно важных целей. Такая диспозиционная концепция, по замечанию Ядова, позволяет установить связи между социологическим и социально-психологическим подходами к изучению социального поведения личности.

Выявляемые в ходе исследования социальные механизмы, с нашей точки зрения, должны быть ориентированы на «функциональные императивы» и сосредоточены на формировании определенного уровня социального поведения личности. Понятно, что нет и не может быть жесткой и однозначной привязки социального механизма к уровням социального поведения и социальным диспозициям. Но сущностное содержание и направленность социальных механизмов должны быть выдержаны.

Под социальными механизмами социализации студента мы понимаем совокупность социальных процессов, обеспечивающих функционирование социали-зационного процесса.

Пользуясь вышеназванными положениями, можно говорить о выявлении в социализации студента и анализе следующих социальных механизмов:

-

- адаптация (от лат. adaptio - приспособлять);

-

- идентификация (от лат. identificare - отождествлять);

-

- интериоризация (интернализация) (от лат. interior - внутренний);

-

- целеполагание .

Во взаимодействии названных механизмов-процессов проявляются функциональная направленность самого процесса социализации студента, а также общие и особенные черты их функционирования.

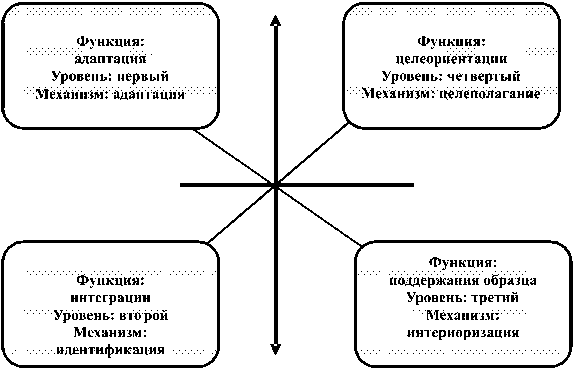

В обобщающем виде место и взаимосвязь социальных механизмов социализации студентов можно проследить на следующем рисунке, дополняющем и соединяющем координатную сетку Т. Парсонса с теоретической конструкцией В. Ядова (см. рис. 1.).

Такое условное представление взаимосвязи механизмов с функциями и поведенческими уровнями дает весьма широкие эвристические возможности для их характеристики.

Прежде всего, все четыре социальных механизма ориентированы на функциональную цель и результат социализации студента: достижение и сохранение гомеостаза в системе «личность студента - социальная среда». Такое равновесие только и возможно в функциональном целостном взаимодействии этих механизмов. Только в ходе и результате адаптации (освоение), идентификации (определение и фиксация), интери-оризации (усвоение) и целеполагания (ориентация), взаимодействующих целостно (можно условно сказать па- раллельно, но не пофазно, что предполагает окончание одной фазы и начало другой), возможна стабилизация социальной системы.

Во-вторых, рассматриваемые механизмы функциональны и с той точки зрения, что ориентированы на достижение конкретных, взаимосвязанных «функциональных императивов». Исключение любого из них из общей схемы невозможно, поскольку лишает целостности и функциональности весь социализационный процесс студента, равно как и любой из «функциональных императивов» может быть достигнут посредством «работы» конкретного механизма социализации: функция адаптации – механизмом освоения (адаптация), функция интеграции - механизмом определения и фиксации в социальной общности (идентификация), функция поддержания образца – механизмом усвоения норм и ценностей среды (интериоризация), функция

Освоение

Внешнее

Ориентация

<

Инструментальное

---------->

Консуматорное

Внутреннее

Усвоение

Определение, фиксация

Рис. 1. Взаимосвязь функциональных координат и механизмов социализации

целеориентации – механизмом ценностной ориентации (целеполагание).

В-третьих, социальные механизмы функционально иерархизированы в воздействии на уровни социального поведения студента. Каждый из механизмов в основном ориентирован на конкретный диспозицион-ный и поведенческий уровень: адаптация предполагает приспособление во внешних, инструментальных, предметных ситуациях; идентификация - определение и фиксацию личностной ситуационной позиции в групповом пространстве; интериоризация норм и ценностей предполагает внутреннюю регуляцию социального поведения в различных сферах социального взаимодействия; целеполагание - ориентацию в самом широком социальном пространстве, формирование системы ценностных ориентаций, стратегических целей и средств. Для того чтобы социализация студента имела функциональную направленность, ему необходимо освоить профессиональные роли, определиться и закрепиться в социальном окружении, усвоить нормы и ценности социальной среды и сориентироваться в широком социальном пространстве.

В-четвертых, все рассматриваемые механизмы имеют единую социальную природу: динамическое социальное взаимодействие. Все они, как и социализация в целом, представляются как социальные процессы, институционально регулируемые, организационно поддерживаемые на ситуационном, групповом, средовом и пространственном уровнях.

В целом же обобщающую характеристику функционального действия социальных механизмов социализации студента в условиях профессиональной работы можно представить следующим образом: социализированный студент – это такой студент, который а) освоил профессиональные роли, адаптировался к внешним условиям в инструментальных, предметных ситуациях; б) интегрировался внутри контактной социальной общности (группы), определил свою ситуационную позицию в групповом пространстве и зафиксировал свой инструментальный статус; в) усвоил нормы, ценности, превратив их во внутренние, интериоризированные регуляторы социального поведения внутри социальной общности, что позволяет поддерживать в длительной перспективе пребывания в данной общности эти нормы и ценности как образец социального взаимодействия; г) сориентировался в самом широком социальном пространстве, сформировал систему ценностных ориентаций, стратегические жизненные цели и средства их достижения в многоуровневой перспективе.

Специфика социальных механизмов социализации наблюдается в их сущности, содержании и особенностях.

Социальная адаптация представляет собой процесс освоения 1 студентом профессиональных ролей в социальной организации.

Под социальной идентификацией мы понимаем процесс фиксации, определения студентом осознанного и принятого смысла его позиции в социальном пространстве.

Интериоризация (интернализация) рассматривает- 2

ся нами как процесс усвоения социальных ролей, как перевод социальных норм, ценностей во внутреннюю нормативно-ценностную структуру личности студента.

Целеполагание – это способность личности к постановке целей и получению планируемого результата, единство мотивов и средств, которое образуется при оценке способов удовлетворения соответствующей потребности и имеет ценностно-рациональную природу. Посредством этого процесса социализационное развитие студента приобретает целеориентированный, целенаправленный характер во внешнем консу-маторном пространстве. Формируется целенаправленное поведение как наивысший поведенческий уровень, регулируемый системой ценностных ориентаций, отношений личности студента к целям жизнедеятельности, к средствам их удовлетворения.

Целеполагание - сложный социальный процесс. Попытки представить его как чисто индивидуализированный, психологический процесс постоянно сталкивались с ограниченностью индивидуально-личностного, потребностно-мотивационного подхода к поиску детерминант целенаправленного поведения. Студент осуществляет целенаправленное поведение, ставит цели и выбирает стратегию движения к ним, будучи включенным в постоянное социальное взаимодействие. Более того, само целеполагание как способность к осуществлению целенаправленного поведения можно рассматривать в качестве продукта, функции такого взаимодействия. Студент может воспроизводить свое социальное существование, социализироваться только на основе глубокого осознания целей и средств их достижения, ориентированных на деятельность других людей. Вне социума такие цели не возникают и не могут быть осуществлены.

Современные социологические модели, точки зрения на сущность и содержание целеполагания наиболее четко аккумулировала Н. Наумова 3 . Рассматривая целеполагание как систему, как социальный процесс «формирования в сознании субъекта некоторого реального феномена, существующего до того, как начинает реализовываться поведение, направленное к цели» 4 , она попыталась выявить структуру этой системы и типологию ориентиров целеполагания, определяющих формы и виды целенаправленного поведения.

Любое целеориентированное человеческое поведение характеризуется некоторыми общими чертами. Это, во-первых, наличие цели как некоторого свойства или состояния человека. Отсюда вытекают принципиальные положения о существовании у человека некоторой структуры целей («дерево целей»), о дискретности этих целей и их сравнимости. Во-вторых, осознанность этой цели. В-третьих, инструментальное подчинение средств целям. Выбор средств осуществляется только на основе оценки их эффективности для достижения цели. В-четвертых, анализ, расчет функциональных последствий, результатов целенаправленного поведения.

Для того чтобы целенаправленное поведение могло осуществиться, оно должно быть личностно ориентировано. Его элементы и характер функционирования определяются типом целеполагания (Н. Наумова называет их «механизмами ориентации») 1 . Ею же выделяются следующие типы целеполагания:

-

а) проективное, предполагающее наличие общего проекта, цели-проекта, плана жизни, общего девиза бытия и т.п.;

-

б) должное, ориентированное на интериоризиро-ванные представления о должном как выборе целей, так и средств их достижения;

-

в) ценностное, ориентированное на объекты социального пространства (придает им ценность, личностную значимость);

-

г) нормативное, предполагающее ориентацию в поведении на социальные одобряемые и ожидаемые нормы;

-

д) рационально-целевое, т.е. ориентируемое рационально избранной целью. Цели в своей структуре ориентируют человека на рационально выбранные внешние объекты (процессы), результаты, средства;

-

е) самонаправленное, ориентированное на себя как личность. Ориентация поведения на собственную личность заключается в стремлении быть (не быть) или стать (не стать) кем-то (чем-то), приобрести или сохранить какие-то неотъемлемые качества, внутреннее состояние и выполняет компенсаторскую функцию;

-

ж) неориентированное, отсутствует ориентация на какой-нибудь объект, нет цели, поведение бессмысленно, иррационально, псевдо-целенаправленно, импульсивно, является «разрядкой» в силу мгновенности реакции.

Такой подход к целеполаганию позволяет рассматривать его как необходимый функциональный процесс социализации. Без ориентации в социальном пространстве студент превращается в объект ситуационно-группового, организационного «штампования» конформиста. Внешнее ориентирование во взаимодействии с личностным, внутренним превращает его в активного субъекта социальных отношений, социализированного индивида, в личность.

Особенности целеполагания проявляются не только в сущностном и содержательном аспектах. Целе- полагание, присущее социализационному процессу студента, проявляет свою специфику в условиях профессиональной деятельности. Данные условия проецируются не только на цели, вырабатываемые студентом, и средства их достижения, но и на функционирование механизмов целеполагания. Перечислим эти особенности:

-

а) особый социальный статус студента в обществе. Институциональное и, прежде всего правовое, положение студента в обществе ориентирует его как человека, с соответствующими системами прав и обязанностей, социальной защиты, контроля и пр.;

-

б) целеполагание в условиях профессиональной деятельности в основе своей ценностно-нормативнодолжностное. Такое целеполагание в отличие от рационально-целевого, самонаправленного и даже проективного предполагает следование ориентировочным нормам, профессиональным ценностям и представлениям о должном как самоценном, т.е. не предполагает их использование в качестве средства для иных целей. Эта типология целеполагания определяет нравственное поведение студента в, безусловно, обязательной форме, т.е. относительно независимо от возможного результата этого следования, получаемых (ожидаемых) социальных выгод;

-

в) такое целеполагание организационно ограниченно. Эта социальная ограниченность проявляется в безусловном доминировании целей и задач профессиональной организации над личностными. Главное - организационное функционирование. Социализация человека как студента, ориентация его в социальном пространстве подчинены целям профессиональной организации и проявляются в ходе ее функционирования, что влечет за собой пространственную узость и социальную ограниченность;

-

г) специфичность социального обмена социализирующегося в условиях профессиональной деятельности студента. С одной стороны, он гарантирован (нормативно утвержден), формализован (оценка результатов деятельности студента закреплена в документах), с другой - опосредован, несимметричен и неэквивалентен. Разделяемые ценности, соблюдаемые нормы, следование долгу не могут быть прямо, непосредственно, симметрично и эквивалентно вознаграждаемы (это относительно легко сделать с материальными объектами, услугами, товарами и пр.), а критерии оценки результатов труда столь многогранны (дисциплина личная и подчиненных, исполнительность, лояльность, конформность и пр.), что не поддаются полной и четкой формализации;

-

д) целеполагание в условиях профессиональной деятельности предполагает лидирующее положение студента как будущего высококвалифицированного работника в социальной организации. Лидерство несет на себе некоторые характерные черты, среди которых: необходимость в генерировании конструктивных, позитивных, понятных целей; зависимость от большого

количества подчиненных; высокая ответственность за вырабатываемые цели, средства и результаты; меньшая возможность для гибкого целеполагания и др.

Таким образом, рассмотренные типы и особенности механизма социального целеполагания превращают целеполагание студента в условиях профессио- нальной деятельности в сложный и противоречивый процесс ориентации в социальном пространстве. Его сложность и противоречивость особым образом проявляются в современных условиях осуществления процесса социализации студента в вузе.

Список литературы Социальное целеполагание как элемент механизма социализации профессионального работника сферы сервиса

- Арестова О.Н. Влияние мотивации на структуру целеполагания//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, Психология. 1998. № 4

- Гавеля В.Л. Целеполагание в структуре социальной деятельности человека. -Волгоград, 1998.

- Меркурьева Ю.В. Социальное целеполагание в образовании. -СПб., 1999.