Социальное функционирование и адаптация пациентов с первым психотическим эпизодом: внутренняя стигма и социально-психологические факторы

Автор: Васильченко Кирилл Федорович, Дроздовский Юрий Викентьевич

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая психиатрия

Статья в выпуске: 3 (100), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследования самостигматизации, социального функционирования и адаптации пациентов с первым психотическим эпизодом при шизофрении и шизоаффективном расстройстве. Цель исследования: разработка принципов реабилитации у пациентов, перенесших первый психотический эпизод при шизофрении и шизоаффективном расстройстве, на основе оценки их социального функционирования, адаптации, самостигматизации и социально-психологических факторов. Материал: 134 пациента с установленным диагнозом шизофрении и шизоаффективного расстройства, соответствующие критериям первого психотического эпизода. Методы: клинико-психопатологический, психометрический (PSP, PANSS, «SS Measure») и статистический. Обнаружены статистические значимые различия показателя самостигматизации при разных особенностях воспитания в семье, наследственной отягощенности, семейного положения, образования, а также компенсаторно-приспособительных защитах.

Первый психотический эпизод, шизофрения, самостигматизация, адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/142215856

IDR: 142215856 | УДК: 616.895.8

Текст научной статьи Социальное функционирование и адаптация пациентов с первым психотическим эпизодом: внутренняя стигма и социально-психологические факторы

Социальное функционирование и адаптация пациентов с широким спектром психических расстройств в последние годы представляет большой интерес для исследований в силу установившейся в современной психиатрической науке биопсихосо-циальной модели [1]. Показано, что адаптация и социализация как фактор эффективности терапии во многом зависят не только от внутренних резервов пациента, но и от его социального окружения, в первую очередь от его родных и близких [2, 3, 4, 5, 6]. В обществе по-прежнему существуют давно сложившиеся нелицеприятные стереотипы о людях с психическими расстройствами [7, 8]. Когда пациент впервые оказывается в стенах психиатрического стационара, известные ему предубеждения обращаются против него самого, формируя такой феномен как «самостигматизация», или «внутренняя стигма» [9, 10]. В свою очередь этот негативный фактор может приводить к депрессивным реакциям на наличие психического расстройства либо снижению комплаентности [11, 12]. Учитывая пластичность психопатологических процессов, характерную для ранних этапов заболевания, наилучший ответ на проводимые психофармакологические и психосо-циореабилитационные мероприятия определяется именно в этот период [12].

Целью предпринятого нами исследования является разработка принципов реабилитации у пациентов, перенесших первый психотический эпизод при шизофрении и шизоаффективном расстройстве, на основе оценки их социального функционирования, адаптации, самостигматизации и социальнопсихологических факторов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследуемую выборку вошли 134 пациента с установленным диагнозом параноидной шизофрении (F20.096, F20.016) и шизоаффективного расстройства (F25), госпитализированные в отделение первого психотического эпизода (БУЗ Омской области «КПБ им. Н.Н. Солодникова») в период с 2015 по 2017 г.

Критериями включения были следующие условия: установленный согласно МКБ-10 диагноз параноидной шизофрении или шизоаффективного расстройства, длительность заболевания не более 5 лет, количество госпитализаций в анамнезе не более 3, а также наличие переживаний внутренней стигмы. Всеми пациентами подписано добровольное информированное согласие на участие в клиническом исследовании.

По гендерному признаку выборка была разделена следующим образом: 45,5% мужчин (n=61) и 54,5% женщин (n=73). Медиана возраста в группе мужчин составила 24 [22; 29,5] года, в группе женщин – 30 [26; 38] лет.

В исследовательской выборке выявлено преобладающее большинство пациентов с установленным диагнозом параноидной шизофрении: для группы с периодом наблюдения менее 1 года (F20.096) объемная доля составила 40,3% (n=54), для пациентов со второй и третьей госпитализациями (F20.016) – 41% (n=55). Оставшиеся 18,7% (n=25) представлены группой больных шизоаффективным расстройством (F25).

Основные методы нашего исследования представлены клинико-психопатологическим, психометрическим и статистическим.

Для объективизации и количественной оценки психического состояния пациентов нами использована «Шкала позитивных и негативных синдромов» PANSS (Positive and Negative Syndrom Scale). Оценка социального функционирования проводилась с помощью «Шкалы личного и социального функционирования» PSP (Personal and Social Performance). Изучение и количественная оценка внутренней стигмы, а также трех ее конструктов (аутопсихическая, социореверсивная и компенсаторная формы) проводились в ПО «SS Measure» для ПК [13], основанном на «Опроснике по самостигма-тизации» [14]. Основным инструментом исследования явилась разработанная нами «Базисная карта пациента с первым психотическим эпизодом при шизофрении (изучение самостигматизации)».

В соответствии с научными взглядами Г.В. Логвинович и А.В. Семке [15] в собственном исследовании нами определены типы адаптации, а также компенсаторно-приспособительные реакции пациентов с первым психотическим эпизодом.

Статистическая обработка данных проводилась в пакете ПО SPSS Statistics 23. Анализ распределения частот категориальных переменных проводился с помощью критерия хи-квадрат и точного критерия Фишера. Распределение значений количественных переменных было изучено с помощью критериев Колмогорова‒Смирнова и Шапиро‒Уилка. Ни одна из рассматриваемых нами количественных переменных не соответствовала закону о нормальности распределения. Значимость различий в независимых выборках с распределением показателей, отличных от нормального, определялась с помощью непараметрического критерия Краскала‒Уоллеса и вычислением медианы и квартилей (Me [Q1; Q3]).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе проведенного нами исследования было изучено взаимодействие и взаимовлияние социального функционирования, которое оценивалось согласно шкале PSP, а также клинических и социальных уровней адаптации [15] с использованием корреляционного анализа Кендалла. При этом была обнаружена сильная прямая положительная корреляция между показателями социального функционирования и клиническими уровнями адаптации (Тау=0,661; p<0,001). Кроме того, сильная положительная корреляционная связь обнаружена между социальными уровнями адаптации и количеством баллов по шкале PSP (Тау=0,653; p<0,001). Анализируя полученные результаты, можно сказать, что между выраженностью клинических проявлений заболевания и адаптационными возможностями пациента определена значимая взаимосвязь. Так, например, чем более выраженной была продуктивная и негативная симптоматика, тем менее социализирован пациент.

Вместе с тем нами проведено изучение распределения пациентов в выборке в зависимости от одного из четырех вариантов компенсаторноприспособительной защиты [15]: гуттаперчевая за- щитная капсула, укрытие под опекой, социальная оппозиция и экологическая ниша. На пациентов с «гуттаперчевой защитной капсулой», «экологической нишей» и «укрытием под опекой» приходился равный объем в выборке (по 30,6%, n=41). Для пациентов с типом компенсаторно-приспособительной защиты «социальная оппозиция» доля составила 8,2% (n=11). Такое распределение, вероятно, связано с длительностью заболевания, выраженностью его клинических проявлений, наличием поддержки со стороны родных и близких.

Кроме того, в изучаемой выборке больных исследованы четыре типа адаптации: интегративный, деструктивный, интравертный и экстравертный. Первый тип, интегративный, занимал наибольший объем 83,6% (n=112). На экстравертный и интра-вертный типы приходилось равное количество пациентов – по 4,5% (n=6). Примечательно, что доля деструктивного типа адаптации оказалась незначительной ‒ 7,5% (n=10). Известно, что интегративный тип социально-трудовой адаптации характеризуется сочетанием компенсированных клинического и социального уровней, что в свою очередь связано с продолжительностью заболевания и степенью сохранности личности пациента. Этим можно объяснить выраженное преобладание среди пациентов с первым психотическим эпизодом данного типа адаптации.

При изучении самостигматизации и ее связи с вышеуказанными типами адаптации и вариантами компенсаторно-приспособительной реакции были получены следующие результаты. Обнаружена статистически значимая разница показателя самостиг-матизации в группах пациентов с различными типами адаптации (p=0,001). Однако сравнение той же переменной между когортами больных, сформированными по типу компенсаторно-приспособительной реакции, не обнаружило статистически значимых различий (p=0,294). Вместе с тем точный критерий Фишера показал наличие статистически значимых различий между типами адаптации в зависимости от типа компенсаторно-приспособительной реакции (p=0,012). Полученные результаты позволяют выдвинуть предположение о вероятной косвенной связи внутренней стигмы и компенсаторно-приспособительной реакции.

Примечательно, что самостигматизация оказалась менее выражена среди пациентов с интегративным и экстравертным типами адаптации (49 [26; 95] и 22 [18,75; 48,5] балла соответственно). Наиболее «стигматизированными» оказались пациенты с интровертным (74 [55; 162] балла) и деструктивным (116,5 [102,75; 145] балла) типами адаптации. Таким образом, учитывая то, что интегративный и экстравертный типы адаптации характеризуются наличием адаптированных социальных уровней, можно предположить, что самостигматизация в большей степени зависит от уровня социализации пациента, его взаимодействия с микро- и макроокружением, чем от клинических проявлений заболевания.

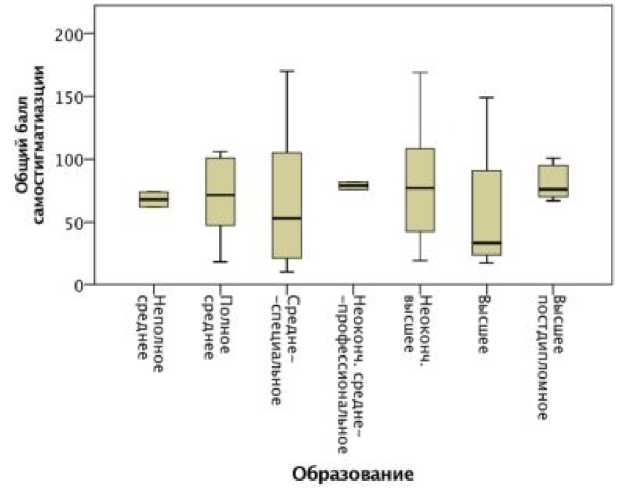

В дополнение к вышесказанному нами были ции в группах пациентов, разделенных в зависимо-изучены особенности показателей самостигматиза- сти от полученного образования (рис. 1).

Рисунок 1. Общий балл самостигматизации в группах пациентов с разным уровнем образования

Так, в число наименее стигматизированных вошли пациенты с оконченным высшим образованием (38,8%, n=52), медиана стигмы у которых составила 33,5 [23,25; 92] балла. Наибольшее значение общего балла самостигматизации представлено в группе лиц с неоконченным высшим образованием (10,4%, n=14), что составило 80 [43,75; 122,5] баллов, а также среди прошедших постдипломную подготовку в аспирантуре, магистратуре или в бакалавриате

(4,5%, n=6). Значение внутренней стигмы в данной группе составило 76 [69,25; 96,5] баллов. При этом различия не обнаружили статистическую значимость, что установлено при сравнении показателей между группами с использованием критерия Краскала-Уоллиса (p=0,257). В данном случае роль уровня образования в формировании и поддержании переживаний пациентом внутренней стигмы представляется несколько сомнительной.

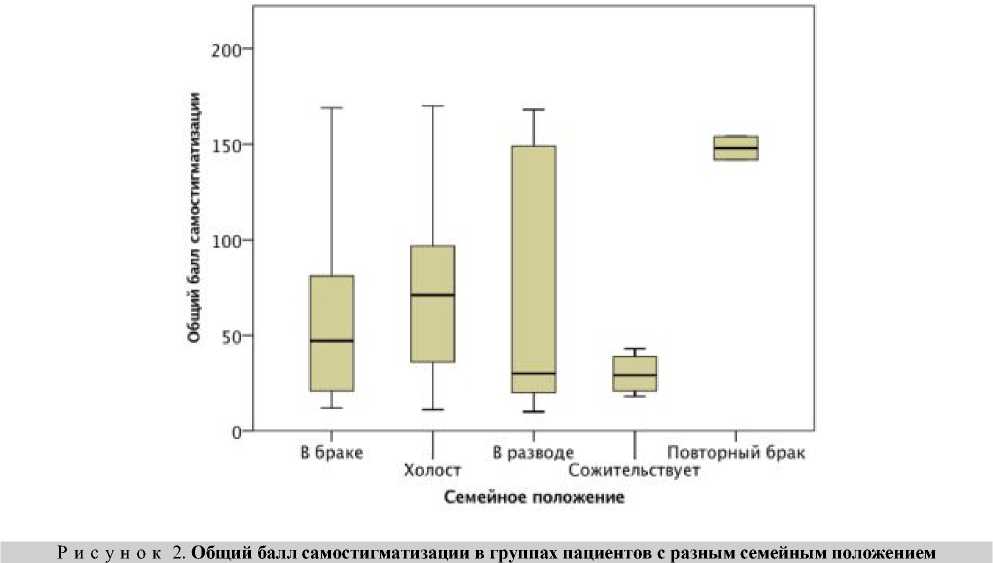

Последующий анализ полученных данных показал отсутствие статистически значимых различий внутренней стигмы в группах пациентов с разным родом занятий: работник физического труда, умственного труда либо имеющий группу инвалидности. Однако при оценке стигмы в группах лиц с различным семейным положением были установлены статистически значимые различия (рис. 2).

Так, менее выраженная стигма (29 [20,5; 41] баллов) была выявлена среди тех, кто без заключения официального брака сожительствовал с партнером. Наибольшая выраженность самостигматизации (71 [36; 98] балл) была обнаружена среди пациентов, не состоящих в браке и не имеющих семейных отношений на момент обследования. В данном случае уместно предполагать, что определенную роль как в профилактике, так и формировании переживания внутренней стигмы играет факт наличия партнера или сожителя. Их роль, вероятно, значима для оказания поддержки пациенту.

Между группами больных, выросших либо с отцом, либо без него или с отчимом статистически значимые различия обнаружены не были. Выявлена значимая роль матери или мачехи в выраженности стигмы. Так, наибольшее значение самостигматиза-ции (59 [31; 100,25] баллов) определено среди тех больных, кто воспитывался в полной семье, с матерью.

Особенности воспитания в семьях пациентов так же, вероятно, влияют на выраженность самостигма-тизации. Нами установлено различие значений общего балла стигмы в группах пациентов из семей с различными особенностями воспитания (p=0,042). В семьях, где имели место быть частые семейные скандалы родителей, алкоголизация, воспитание в условиях повышенной моральной ответственности, количественный показатель самостигматизации составил наибольшее значение (82,5 [38,25; 105] балла).

Психопатологически отягощенная наследственность, так же как и стиль воспитания, находила свое отражение в уровне самостигматизации. Установлено, что наибольшее значение стигмы имеет место среди пациентов, наследственный анамнез которых отягощен алкоголизмом со стороны отца (82,5 [71; 133] балла) и психопатоподобным поведением со стороны матери (147,5 [78,5; 157,75] балла). Полученные результаты могут быть объяснены ожиданием пациента негативного отношения и, соответственно, грубой реакции родителей на информацию о психическом заболевании их сына либо дочери, что, в свою очередь, продолжает оставаться распространённым явлением даже в современных семьях больных душевными расстройствами.

ВЫВОДЫ

Результаты нашего исследования подтверждают многофакторную природу самостигматизации. Установлена значимая роль социальнопсихологических факторов в проявлении внутренней стигмы. По всей вероятности, опосредованное влияние стигмы на вариант компенсаторноприспособительной защиты и социальное функционирование пациентов с первым психотическим эпизодом при шизофрении и шизоаффективным расстройством. Для уточнения результатов необходимо дальнейшее изучение внутренней стигмы, социального функционирования, адаптации и социальнопсихологических факторов. Полученные данные позволят разработать дифференцированные программы реабилитации для данной когорты больных.

Список литературы Социальное функционирование и адаптация пациентов с первым психотическим эпизодом: внутренняя стигма и социально-психологические факторы

- Коцюбинский А.П., Еричев А.Н., Клайман В.О., Шмонина О.Д. Биопсихосоциальная модель шизофрении и ранние неадаптивные схемы. Часть 1. Уязвимость-диатез-стресс. Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени ВМ. Бехтерева. 2016; 2: 3-7.

- Семке А.В., Федоренко О.Ю., Лобачева О.А., Рахмазова Л.Д., Корнетова Е.Г., Смирнова Л.П., Микилев Ф.Ф., Щигорева Ю.Г. Клинические, эпидемиологические и биологические предпосылки адаптации больных шизофренией как основа персонифицированного подхода к антипсихотической терапии. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2015; 3 (88): 19-25.

- Семке А.В., Микелев Ф.Ф. Клинико-социальные характеристики пациентов, страдающих расстройствами шизофренического спектра с ипохондрической симптоматикой. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2013; 5 (80): 40-44.

- Fujii T., Hanya M., Kishi M., Kondo Y., Cates M.E., Kamei H. An internet-based survey in Japan concerning social distance and stigmatization toward the mentally ill among doctors, nurses, pharmacists, and the general public. Asian J Psychiatr. 2018; 36: 1-7 DOI: 10.1016/j.ajp.2018.05.017

- Khoirunnisa M.L., Syuhaimie Hamid A.Y., Catharina Daulima N.H. Family experiences in communicating with family members experiencing social isolation after hospitalization. Enferm Clin. 2018 Feb; 28 Suppl 1: 116-121 DOI: 10.1016/S1130-8621(18)30049-4

- Zäske H., Linden M., Degner D., Jockers-Scherübl M., Klingberg S., Klosterkötter J., Maier W., Möller H.J., Sauer H., Schmitt A., Gaebel W. Stigma experiences and perceived stigma in patients with first-episode schizophrenia in the course of 1 year after their first in-patient treatment. Eur Arch Psychiatry ClinNeurosci. 2018; Apr 25 DOI: 10.1007/s00406-018-0892-4

- Ениколопов С.Н. Стигматизация и проблема психического здоровья. Медицинская (клиническая) психология: традиции и перспективы (К 85-летию Юрия Федоровича Полякова). М., 2013: 109-121.

- Положий Б.С., Руженкова В.В. Стигматизация и самостигматизация больных шизофренией и шизоаффективным расстройством с суицидальным поведением. Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. 2015; 4 (201-29): 49-56.

- Link B.G., Struening E.L., Rahav M. On stigma and its consequences: evidence from a longitudinal study of men with dual diagnosis mental illness and substance abuse. Journal of Health and Social Behaviour. 1997; 38: 177-190.

- Крупченко Д.А., Крюк Н.В., Будник Т.А., Винклер П., Кравцова О.И., Мурин А.Я., Янковская А.Г. Семейная стигма при шизофрении в Республике Беларусь. Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2015; 4 (22): 10-25.

- Лутова Н.Б., Сорокин М.Ю., Вид В.Д. Психиатрическая стигма -ее проявления и последствия. Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени ВМ. Бехтерева. 2017; 2: 41-45.

- Гурович И. Я., Шмуклер А. Б., Сторожакова Я. А. Психосоциальная терапия и психосоциальная реабилитация психически больных. Российский психиатрический журнал. 2006; 2: 61-64.

- Дроздовский Ю.В., Васильченко К.Ф., Гавричкин А.В. ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России. SS Measure. Свиде тельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018614169; Заявл. № 2017663150 18.12.2017; Регистр. 2.04.2018.

- Ястребов В.С., Ениколопов С.Н., Михайлова И.И. Самостигматизация больных при основных психических заболеваниях. Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2005; 105 (11): 50-54

- Логвинович Г.В., Семке А.В. Первичные и вторичные нарушения адаптации при шизофрении. Томск, 1995: 216.