Социальное и техническое в деятельности: обоснование методологического мышления

Автор: Исаев Р.О., Стоцкая Т.Г.

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

Традиционное отношение к деятельности, которое закрепилось в работах многих мыслителей двадцатого века, не позволяет выйти за пределы практического понимания. Постановка целей и задач в деятельности часто остается за скобками рассмотрения многих гуманитарных дисциплин, что, с нашей точки зрения, мешает рефлексии. Методологическое мышление - это схематизация, раскрывающая специфику связей социального и технического в деятельности. Вышеназванная специфика выражается в обеспечении движения культуры за счет рефлексивной интеграции новых ситуаций. Новизна данного исследования заключается в отказе от привычной парадигмы анализа социальной системы как объекта, реагирующего на изменение условий внешней среды. Обоснование методологического мышления заключается в раскрытии не только социальной, но и технической части деятельности, создающей плацдарм нормирования и актуализирующей себя как не естественную, а искусственную сущность.

Методология, задача, социотехника, деятельность, мышление

Короткий адрес: https://sciup.org/148329884

IDR: 148329884 | УДК: 007.51 | DOI: 10.18101/1994-0866-2024-3-56-63

Текст научной статьи Социальное и техническое в деятельности: обоснование методологического мышления

Исаев Р. О., Стоцкая Т. Г. Социальное и техническое в деятельности: обоснование методологического мышления // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2024. Вып. 3. С. 56–63.

Методологический аппарат исследования исходит из ряда ключевых понятий, которые следует разъяснить. Составляющими компонентами любой деятельности являются социальное и техническое. Социальное в деятельности — это естественная ее часть, которая задается человеком. Техническое же в деятельности — это искусственное. Под техническим понимаются нормы, эталоны и установки, которые выступают в роли системы организации деятельности. Подобные нормы содержатся в культуре и без них деятельность невозможна. Таким образом, под социотехническим элементом в деятельности будет пониматься такой элемент, который содержит в себе и естественную, и искусственную составляющую.

Под методологическим мышлением здесь и далее понимается такое рефлексивное отношение к деятельности, за счет которого взаимосвязь между социальным и техническим становится предметом осмысления и схематизации. Без схем, формализации, то есть знакового выражения идеального и реального в деятельности, методологическое мышление не существует. Следует отметить, что в данном случае мы разделяем подход к методологии, который предлагал Г. П. Щедровицкий в рамках организации ОДИ.

Мышление, которое сопряжено с методами, — это не новшество для науки образца последних столетий. Однако дифференциация систем деятельности является принципиальным открытием отечественной философии, которая существенно прогрессировала за счёт деятельности ММК (Московского методологического кружка).

Попробуем сформулировать основные принципиальные характеристики деятельности, которые указывают на взаимосвязь социального и технического (социотехнический элемент):

-

- во-первых, деятельность всегда целеустремленна, то есть не существует как данность (не подобна природным процессам). Исторически именно деятельность указывала на особенность человека и его отличие от мира животных;

-

- во-вторых, для деятельности характерен процесс нормирования, соотнесение с определенным стандартом (образцом, нормой, правилом), закрепленным в культуре;

-

- в-третьих, деятельность необходимо рассматривать по отношению к процессу трансляции и процессу воспроизводства. Способов анализа деятельности может быть несколько. Античная философия в лице Аристотеля разделила деятельность на низшую (охота, власть, рисование, поэзия и пр.) и высшую (чистое познание). Немецкая философия, в частности К. Маркс как ее представитель, настаивала на деятельностном преобразовании окружающего мира человеком. Более поздние философско-эстетические работы (например, Б. Кроче) исследуют связь деятельности с волей и духом [3]. Модернизм анализирует акт деятельности через цель получения знания о соотнесении нормы культуры и практики деятельности (в частности, подход Г. П. Щедровицкого [5]);

-

- в-четвертых, деятельность коллективна по сути, а значит, предполагает наличие нескольких позиций с разным функциональным наполнением. Здесь принципиально важно понимать, что деятельность системна (обладает порядком или же нормирована). Нормирование в избранном аналитическом контексте следует понимать как предписание к действию. Такие предписания имеют знаковую или культурную форму.

Примечательно, что нормы могут не совпадать, не согласовываться между собой не только в процессе реализации видов деятельности, но и на этапах планирования или же проектирования. Широко известен типовой конфликт между инженером и архитектором по поводу эксплуатации и визуальной красоты планируемого здания. Проблематика подобных дискуссий связана не только с человеческим фактором, но и с тем, что нормы строительства и проектирования по умолчанию не коррелируются с представлениями о красоте и визуальном эффекте, который создаваемая конструкция должна производить. Функциональность — это норматив из инженерной сферы, а эстетика является ценностью и нормативом архитектурного творчества. Конечный результат и есть баланс между функциональностью и эстетикой.

С одной стороны, средства — это орудия (т. е. определенные инструменты для совершения действия), с другой стороны, это знания и умения. Прагматическое направление в философии сместило акцент от средств к целеполаганию. Известное выражение о том, что цель оправдывает средства, звучит не только убедительно, но и традиционно приписывается мыслителям, осмыслявшим государственную и духовную деятельность (точное авторство не установлено, но традиционно данную цитату приписывают Н. Макиавелли). В подобной логике роль средств вторична, а стремление достичь поставленной цели первично, что абсолютно естественно приводит к морально-этическим дискуссиям и ошибке релятивизма, о котором предупреждал еще Ф. Гегель, говоря о субъективации и объективации человеческих действий [1].

Почему мы настаиваем на дифференциации средств? Если перед субъектом стоит задача практического решения той или иной ситуации, то задача заключается в поиске подходящего для этого средства (орудия). Здесь мы подразумеваем не только трудовую деятельность, а вообще любую практическую область, где периодически происходят «разрывы» в процессах (то есть несовпадения норм, которые были описаны выше). Область знаний и умений является более сложной, так как отсутствие таковых или их недостаток не восполняется так просто, как лакуны орудийного характера. Это объясняется онтологическим фактором — социально-культурной ситуацией формирования задач. Этот момент принципиален как с социальной, так и с технической точки зрения.

Задача как цель человеческой деятельности возникает целенаправленно, но одновременно, задача может быть оценена как предзаданная. Данная предза-данность обусловлена культурным и историческим контекстом. Нами выдвигается следующий тезис — задача является элементом культуры, то есть непосредственно участвует в процессах её трансляции. Задача связана с онтологическими характеристиками времени.

В этом смысле человек как субъект познания детерминирован задачами, которые ему изначально не принадлежали. Пример, систематизация химических элементов Д. И. Менделеевым, которой предшествовали модель октав Ньюледса, винтовая линия Шанкуртуа, триады Дёберейнера и т. д. До широко известного Британского этапа (куда был приглашен Алан Тьюринг) криптоанализом «Энигмы» занимался польский корпус исследователей (Мариан Реевский, Генрих Зыгальский и Ежи Рожицкий), за счет деятельности которых были получены первые результаты в деятельности по расшифровке закодированных сообщений военного периода. До учреждения Полом Алленом и Биллом Гейтсом юридического лица «Microsoft» компьютеры портативного размера уже производились (в частности, «Altair 8800» производителя «MITS»), не говоря уже о существовании нескольких прототипов («Dynabook», «NoteTaker» и др.). Исторический контекст позволяет нам объективировать вышеназванную детерминацию.

Вышеназванные примеры, безусловно, детерминированы предметно-научным контекстом, но они позволяют нам не потерять социокультурную связь задач и мышления о задачах, то есть методологию. В естественно научном смысле слова данный принцип органично существует в понимании закона сохранения энергии — ничто не возникает из ниоткуда и не исчезает в никуда, что является тонкой референцией к мудрости Марка Аврелия: «ничто не происходит из ничего и ничто не превращается в ничто». Поддерживая данный тезис, мы утверждаем, что задача не может появиться из ничего, но во что она превращается, вопрос перспективный. Для современного человека достижения Менделеева или Тьюринга — это часть истории, но орудийного смысла они не теряют. Пользуясь периодической таблицей элементов или заполняя компьютерный тест (он же «CAPTCHA»), мы решаем повседневные задачи, относясь к этому процессу скорее методически.

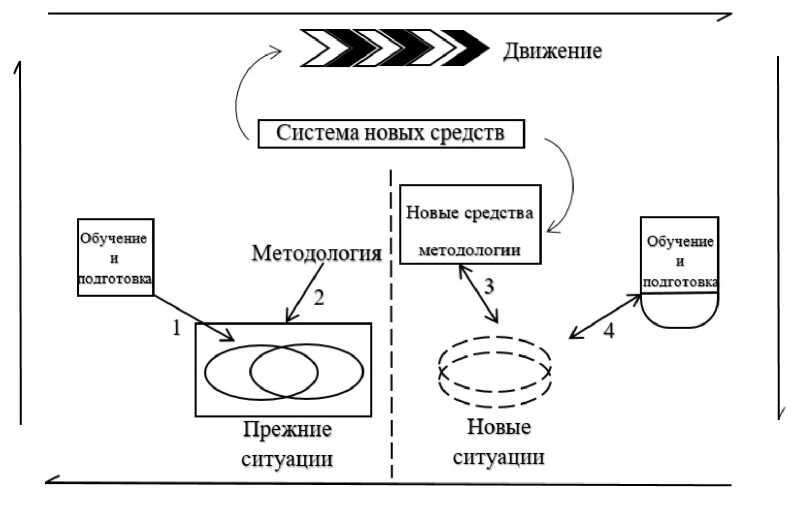

Если же обращаться к научному языку и методологической традиции, то мы должны вынести основные содержательные моменты данного исследования в рамках схемы и объяснить, как связаны элементы схемы между собой.

Рис 1. Типология задач в социотехнических системах

Переходя к описанию схемы (рис. 1), отметим, что задачи являются исторически развивающимся объектом. Поэтому типология должна отвечать на вопрос, в чем разница между старыми и новыми задачами. Изображенное сверху движение культуры рассматривается нами как непрерывный процесс развития средств человеческой деятельности и мышления. Мы можем также рассматривать культуру как область, аккумулирующую опыт человечества, который может быть потенциально использован в разных сферах деятельности. Однако такое отношение будет смещать нас в левую часть схемы, которую нужно подробно рассмотреть.

Одним из структурных элементов схемы является «обучение и подготовка», включающий в себя классические институциональные виды деятельности (педагогическое обучение в средних и высших образовательных учреждениях), а также профильно-практические виды деятельности (спортивная, военная и другие подготовки).

Необходимость различения обучения и подготовки продиктована постнеклассической традицией формирования так называемой «суверенной личности». Отчасти это известная история о праве собственности на свою личность, о которой писал еще Джон Локк [6]. С другой стороны, высказанная им идея по-новому «играет» в контексте современных экономических практик, в частности, подход Ганса-Германа Хоппе о самопринадлежности личности [4]. Другими словами, современный человек все больше настаивает на полезности знания, то есть его соотношения с практикой, причем не только с общеисторической практикой, но и личной. Это отношение на схеме демонстрирует стрелка «1», указывающая на прежние ситуации решения задач, где последние выступают в качестве материала для обучения и подготовки.

Кроме непосредственной трансляции знаний и умений прежние задачи можно рассматривать через методологическую призму, где мы вновь (!) обнаруживаем два направления: теоретическая методология (она же гносеология) и практическая методология. На схеме оба этих направления графически переданы через стрелку «2».

Таким образом, левый блок схемы представляет собой приорный (от лат. «prior» — первый) тип задач, связанный с прежними ситуациями их решения. Действительно задачи не могут существовать без ситуации, в которую они были поставлены, то есть того исторического контекста мышления и деятельности, где были востребованы интеллектуальные средства человечества. Кроме того, продуктивный результат решения задачи указывает на факт решения, то есть акт применения определенного алгоритма действий/знаний (методологии).

В правой части схемы мы видим изменение содержания некоторых элементов. Во-первых, это связь системы новых средств с новой методологией. В рамках движения культуры (верхний элемент схемы) знание не статично, что задает исследовательский вектор, направленный на изучение тех процессов, которые Т. Кун называл «научными революциями» [7]. С нашей точки зрения, формирование системы новых средств можно рассматривать как закономерный процесс накопления парадоксов и противоречий научных теорий, которые, достигая критического уровня, приводят систему знаний в кризисное положение и вынуждают переформатировать парадигму. Схему типологии можно считывать не только по горизонтали, но и по вертикали, где движение сверху вниз логически обосновано идеей о том, что новые средства должны иметь собственное новое обоснование, то есть выражаться в методологическом описании, а также применяться в качественно новых ситуациях (на схеме стрелка с цифрой 3). Возникает вопрос, а могут ли в новых ситуациях использоваться приорные задачи.

Для неопозитивистского подхода (Т. Кун, И. Лакатос, К. Поппер, П. Фейрабенд) подобный вопрос связан с демаркацией научного знания, но задачи могут быть не только научными. Справедливо утверждение о том, что и ситуации их решения будут не всегда связаны с научным знанием. Если мы начнем рассматривать схему снизу («Новые ситуации решения задач»), то легко перейдем к проблемной ситуации, где прежние способы решения задач оказываются неэффективными, то есть не приносят нужный результат. Таким образом, формируется понимание о том, что такое новая задача и почему она связана с новой методологией и новыми средствами. С нашей точки зрения, это вызов к развитию, в социотехническом мире подобные вызовы нередки. В перспективном смысле слова у разработчиков должна быть возможность трансляции новых средств и методов. Именно поэтому в правой части схематизации присутствуют обучение и подготовка, но со звездочкой, обозначающей другое содержание.

Мы исходим из тезиса: задача позиционируется как определенный инструмент решения неких типовых ситуаций, формируемых культурным контекстом. Но задача может и не относиться к деятельности, а быть соотнесена с пониманием или же с отношением. Принципиальное значение имеет модальность, которая придается задаче. Если это модальность «прошлое», то задача рассматривается через призму культуры (то, что уже решено). Если это модальность «настоящее», то мы будем вынуждены работать с задачей инструментальным методом (то, что решается в данный момент). Если же модальность перспективная («будущее»), то задача рефлексивная, то есть сформулированная как развивающаяся, то есть обладающая запросом на развитие.

Таким образом, на первый план выходит рефлексия социальности задачи, то есть той ситуации, в которой задача была сначала поставлена, а только потом решена (или, может быть, не решена). Для современного контекста развития новых наук это принципиально важно, так как исторически ситуации не дублируются, а прямой перенос опыта через задачную «рамку» может закончиться ничем, если учитывать эпистемологический контекст мышления. Соотнесение ситуации формирования задачи с ситуацией конфликта нескольких норм является примером методологического мышления. Таким образом, свою актуализацию методологическое мышление получает в социотехнических системах деятельности.

Список литературы Социальное и техническое в деятельности: обоснование методологического мышления

- Гегель Г. В. Ф. Вера и знание. Работы ранних лет / пер. с нем., вступ. статья, примеч. А. А. Иваненко. Санкт-Петербург: Умозрение, 2021. 384 с. Текст: непосредственный. EDN: OSKZKV

- Исаев Р. О., Шестаков А. А. Философский анализ категорий "потребительский проект" (ПОПР) // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Философия. 2020. № 4(54). С. 132-141. Текст: непосредственный. EDN: QWWYLZ

- Кроче Б. Эстетика как наука выражения и как общая лингвистика / пер. с итальянского В. Яковенко. Ч. 1. Москва: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1920. 172 с. Текст: непосредственный.

- Хоппе Х.-Х. Теория социализма и капитализма / пер. В. Ю. Тизунь. Новосибирск: Hyde Park Library, 2021. 296 с. Текст: непосредственный.

- Щедровицкий Г. П. Знак и деятельность. Москва: Восточная литература, 2005. 464 с. Текст: непосредственный.

- Яковлев А. А. Завещание Джона Локка, приверженца мира, философа и англичанина. Москва: Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. 432 с. Текст: непосредственный.

- Кун Т. Структура научных революций / перевод с английского И. З. Налетова. Москва: АСТ, 2009. 318 с. Текст: непосредственный.

- Исаев Р. О., Стоцкая Т. Г. Значение рефлексивной задачи в социотехнических системах деятельности // Вестник Бурятского государственного университета. Сер.Философия. 2023. № 3. С. 30-36. Текст: непосредственный.