Социальное положение женщин в современном российском обществе через призму социокультурных гендерных ценностей и норм

Автор: Воронова К.А., Кетов И.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 3 (63), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию отражения гендерных норм и ценностей в социальной структуре современной России с точки зрения социального положения женщин. Исследования Г. Оллпорта показывают, что традиционно женщины чаще ориентируются на этические и духовные ценности, а мужчины на экономические и политические, что формирует особый гендерный порядок. Структурно-функциональный подход (Т. Парсонс и Р. Бейлс) отмечает традиционное и нормативно закрепленное разделение ролей между мужчинами и женщинами на инструментальные и экспрессивные. При этом в условиях трансформации российского общества возникает конфликт традиционной модели и новых либеральных ценностей (ценностный дуализм, описанный А.С. Ахиезером). В результате гендерная асимметрия в публичной и приватной сферах начинает создавать серьезные риски, в первую очередь, для положения женщины и детей. Так исследователи выявляют неоднородную занятость женщин, горизонтальную и вертикальную сегрегацию, феминизацию бедности, нормативно-ролевую перегрузку. Целью статьи является анализ положения современной женщины в России и его обусловленности гендерными ценностями и нормами, а также их изменением. Делается акцент на значении традиционных и либеральных норм, коллективистских и индивидуалистских ценностей. Анализируются статистические данные сборника «Женщины и мужчины России» за 2018, 2020, 2022 и 2024 гг. Выявляется ряд тенденций, связанных с большой семейно-бытовой нагрузкой у женщин; неоднородной занятостью в разных возрастных группах женщин; прерывистой карьерной стратегией; сохранением горизонтальной сегрегации: существованием феминных отраслей экономики (образование, здравоохранение, социальная политика и защита, общепит, культура, досуг и др.), которые являются более низкооплачиваемыми; различиями в оплате труда с мужчинами по разным категориям должностей. Делается вывод о необходимости активных действий со стороны государства, некоммерческого сектора с вовлечением местных сообществ.

Гендер, нормы, ценности, положение женщины, гендерный контракт

Короткий адрес: https://sciup.org/147252097

IDR: 147252097 | УДК: 316.44 | DOI: 10.17072/2078-7898/2025-3-459-474

Текст научной статьи Социальное положение женщин в современном российском обществе через призму социокультурных гендерных ценностей и норм

Социокультурные гендерные ценности и нормы

Гендер как социокультурное явление представляет собой основу социальных взаимодействий, закрепленных в культурных нормах и ожиданиях, касающихся ролевого поведения индивидов. Эти ожидания подчеркивают различия между гендерами и определяют ценностные ориентации личности, которые регулируют предполагаемое поведение. Общественные ценности и нормы составляют фундамент для взаимопонимания между людьми и устанавливают рамки приемлемого и ожидаемого в обществе поведения. Классически выделяют два типа норм [Клецина И.С., Векило-ва С.А., 2020, с. 78–83]:

-

- традиционные, в основе которых патриархальный уклад (мужчина-собственник, добытчик; женщина-домохозяйка);

-

- эгалитарные, в основе которых демократический уклад (отношения между гендерами основаны на равном доступе к любому виду деятельности, свободны от стигматизации).

В России мы наблюдаем ситуацию перехода от традиционных норм к эгалитарным. Дуализм гендерных ценностей, который возник в процессе перехода от традиционных к либеральным ценностям, приводит к противоречию между традиционной и современной культурой. Это противоречие проявляется в одновременном сосуществовании традиционных и эгалитарных норм [Клецина И.С., Векилова С.А., 2020, с. 83–89], что подтверждается исследованиями трансформации гендерных идеалов студенческой молодежи. Так, в период 1999– 2007 гг. наблюдался рост эгалитарных установок, однако к 2014 г. произошло усиление традиционных черт в идеале женщины, таких как верность, преданность и мягкость, при снижении значимости карьерных амбиций и независимости. При этом взгляды юношей и девушек на эталонный женский образ демонстрируют высокую степень согласованности, что снижает потенциал конфликтности в гендерных отношениях [Нечаева Н.А., 2017].

Советский Союз как предшественник современной России существенно способствовал развитию гендерного равенства путем формирования общественных отношений, не основанных на частной собственности. Женщины получили доступ к образованию, труду и политическому участию, что формально уравняло их права с мужчинами. При этом государственная политика поощряла женскую эмансипацию и участие в производственной деятельности, что было продиктовано экономическими потребностями и идеологией равенства. Однако, несмотря на формальное равенство, на практике сохранялись традиционные стереотипы о женских ролях. Женщины несли и продолжают нести двойную нагрузку, сочетая профессиональные обязанности с домашними делами и воспитанием детей [Ребрей С.М., 2022, с. 27– 29]. В современной России появление частной собственности обусловило формирование класса мужчин-собственников, что привело к усилению социальных и экономических различий. Это способствовало реставрации патриархальных ценностей и традиционных гендерных ролей, где мужчины занимают доминирующие позиции в экономике и политике, а роль женщин ограничивается домашней сферой [Ивлева Т.А., 2023, c. 110]. Подтверждением этого служат данные Всемирного Банка, согласно ко- торым женщины в России имеют лишь 73,1 балла из 100 в рейтинге правовой защищенности, особенно низкие оценки касаются защиты от домашнего насилия и доступа к механизмам реализации трудовых прав [Исраелян Е.В., 2024, с. 174].

Россия сталкивается с дуализмом ценностных ориентаций: с одной стороны, закон гарантирует равенство прав и свобод независимо от пола, с другой стороны, в обществе продолжают преобладать традиционные представления о гендерных ролях. Это проявляется в гендерной сегрегации на рынке труда, разнице в уровне заработной платы, ограниченном доступе женщин к руководящим должностям и политическому участию [Мальцева И.О., Рощин С.Ю., 2007, с. 87–106]. Так, анализ карьерных стратегий показывает, что воспроизводство гендерного порядка в России происходит через сложное взаимодействие социальных иерархий, где ни один фактор неравенства не может быть исключен из исследовательского фокуса [Тарта-ковская И.Н., 2015].

Гендерная асимметрия в современной России

Гендерная асимметрия в современной России является одной из актуальных социальных проблем, влияющих на развитие общества и благосостояние граждан. Сложившийся в обществе дуализм играет ключевую роль в формировании гендерных стереотипов и распределении ролей между мужчинами и женщинами, при котором женщины могут сталкиваться с дискриминацией или двойной нагрузкой, а также низкой агентностью.

Исследования Г. Оллпорта свидетельствуют о значительном влиянии гендерных различий на акценты в ценностных ориентациях индивидов [Лебедева М.В., Вербина Г.Г., 2019]. Согласно его данным, женщины склонны приоре-тизировать этические, эстетические, социальные и духовные аспекты, в то время как мужчины проявляют интерес к теоретическим, экономическим и политическим ценностям. Эта дифференциация в предпочтениях способствует формированию специфического гендерного порядка, при котором мужчины акцентируют внимание на карьерном росте и увеличении общественного влияния; иначе говоря, мужчи- ны более агентны, при том что не всегда более компетентны [Ребрей С.М., 2022, с. 25–30].

В российском контексте такие гендерные различия усиливаются историческими и культурными факторами. Женщины, сосредотачиваясь на духовном и этическом развитии, сталкиваются с дилеммами в условиях рыночных отношений, где доминируют экономические ценности [Ивлева Т.А., 2023, с. 109–111]. В контексте науки и технологий гендерное неравенство проявляется в неформальных нормах распределения ролей, сочетании семейных и профессиональных обязанностей, а также в ограниченной эффективности программ поддержки. При этом осознание подобных барьеров зачастую происходит только при столкновении с международными инициативами гендерного равенства [Попова И.П., 2021]. Подобная ситуация создает напряжение между профессиональными амбициями женщин и общественными ожиданиями относительно их семейной роли. Это, в свою очередь, приводит к различным кризисным ситуациям, включая феномен контракта «работающей матери» [Айвазова С.Г., 2011], при котором женщины вынуждены совмещать семейные и бытовые обязательства с профессиональной деятельностью. Двойная нагрузка негативно сказывается на их физическом и психологическом здоровье. Интересным исследовательским направлением является изучение сценариев ресоциализации молодых матерей; так, А.В. Швецова выделяет пять сценариев адаптации — от полного погружения в материнство до абстрагирования от него — и подчеркивает, что вне зависимости от выбранной стратегии высоки риски депрессивных состояний и тревожности. Важным фактором снижения социальной изоляции и повышения субъективного благополучия выступает возможность профессионального развития в период отпуска по уходу за ребенком [Швецова А.В., 2023].

Существенное влияние на гендерную асимметрию оказывают и нормативные установки, закрепленные в институтах общества. Например, отсутствие гибких графиков работы и достаточных возможностей для профессионального роста женщин усиливает неравенство на рынке труда. К тому же женщины чаще сталкиваются с дискриминацией при приеме на работу и продвижении по карьерной лестнице [Ко-462

лос И.К., 2016, с. 285–287]. Современные исследования гендерной сегрегации на рынке труда подтверждают устойчивость структурных дисбалансов, в России сохраняется значительное неравенство в распределении занятости по видам экономической деятельности, особенно в высокотехнологичных и управленческих секторах [Гневашева В.А., 2023]. Эта проблема особенно остро затрагивает женщин, воспитывающих детей в одиночку. Согласно данным Росстата за 2020 г., количество таких женщин в России составляет треть семей в целом (37,3 %) [Селиванова О.В., Коробкова Н.Ю., 2024, с. 149]. Женщины испытывают трудности в сочетании работы и воспитания детей, при этом каждая третья женщина не имеет партнера, который бы облегчил нагрузку.

Таким образом, современные российские женщины находятся в сложной и противоречивой социальной ситуации, связанной со столкновением различных ценностно-нормативных моделей, при этом кризисные явления в социально-экономической сфере усугубляют происходящее. Рассмотрим более подробно актуальные тенденции социального положения женщин в современной российской семье и в трудовой сфере посредством анализа статистических данных, представленных Росстатом в специализированных сборниках по гендерной тематике «Женщины и мужчины России» за 2018, 2020, 2022 и 2024 г. с опорой на структурнофункциональный и ценностно-нормативный подходы. В качестве основной гипотезы выступит предположение о сохранении гендерной асимметрии в семейной и профессиональной сферах, негативно влияющей на положение современной российской женщины.

Социальное положение женщин в современной российской семье

В традиционной системе распределения гендерных ролей сфера семьи является прерогативой женщины, выполняющей в обществе преимущественно «экспрессивные роли» (с точки зрения структурно-функционального подхода Т. Парсонса и Р. Бейлса [Акулич М.М., Левенских И.А., 2010, с. 16]), включающие в себя заботу, поддержку, воспитание, эмпатию, обслуживающий характер деятельности, поэтому состояние института семьи играет большую роль в положении женщины.

В позднем советском обществе институт семьи отличался большей устойчивостью благодаря поддержанию коллективистских норм и ценностей, ориентированных на социальный контроль, солидарность, моральные авторитеты, принадлежность к группе и защиту от нее, безопасность семьи, «вертикальные отношения» уважения (коллективизм и его связь с социальным поведением хорошо описаны Г.К Триандисом [Триандис Г.К., 2007]). В обществе был выражен вектор заботы о семье, женщине, детях, старшем поколении, взаимной ответственности друг перед другом. В условиях советских принципов социальной справедливости и сглаживания социальных различий положение женщины было более защищенным.

Как мы уже отмечали выше, с 90-х гг. в России стал складываться новый гендерный порядок, на смену традиционным семейным нормам и ценностям стали приходить эгалитарные, подразумевающие перераспределение, смешение ролей, зон ответственности, бо́льшую свободу и разнообразие. Интересно в этой связи, что по данным ВЦИОМ за последние 15 лет, «доля считающих, что в семье должен быть главный, снизилась вдвое — с 58 % до 29 %», а обязанности, связанные с денежным обеспечением, воспитанием детей и домашним хозяйством, стали чаще разделяться между супругами поровну (таблица) [Кто в доме хозяин? 2023].

Распределение обязанностей супругов (в т.ч. в гражданских браках) в 2008 и 2023 гг. на основе опроса ВЦИОМ (% от всех опрошенных)

Distribution of marital responsibilities (including in unregistered marriages) in 2008 and 2023 based on a VCIOM survey (% of all respondents)

|

В основном это делает, решает жена |

В основном это делает, решает муж |

Оба супруга занимаются этим примерно в равной степени |

||||

|

Обязанности/Год |

2008 |

2023 |

2008 |

2023 |

2008 |

2023 |

|

Зарабатывание денег |

5 |

4 |

34 |

18 |

30 |

47 |

|

Распределение средств на крупные расходы |

8 |

9 |

12 |

8 |

50 |

53 |

|

Воспитание детей |

21 |

17 |

2 |

1 |

43 |

49 |

|

Решение вопросов о проведении досуга, выходных, отпуска |

10 |

9 |

3 |

3 |

54 |

59 |

|

Дела, связанные с домашним хозяйством |

30 |

21 |

3 |

4 |

37 |

47 |

По данным статистического сборника «Женщины и мужчины России», издаваемым Росстатом раз в два года, за последние годы сокращается количество женщин-домохозяек (удельный вес в общей численности населения в 2017 г.: 4,8 %; в 2019 г.: 4,1%; в 2021 г.: 3,7 %; в 2023 г.: 3,3 %) [Женщины и мужчины России, 2018, 2020, 2022, 2024]. При этом в целом женщины традиционно тратят на бытовую сферу гораздо больше времени в сравнении с мужчинами: так, по показателю затрат времени на ведение домашнего хозяйства работающими лицами по «оказанию неоплачиваемых бытовых услуг, в мин. в городской местности» в 2019 г. женщины в будние дни тратили 125 минут, в выходные — 254 минуты, мужчины — 53 минуты, в выходные дни — 142 минуты [Женщи- ны и мужчины России, 2024]. При этом женщины более ограничены в свободном времени: так, по показателю «свободное время работающих лиц в будние дни, в мин. в городской местности» в 2019 г. у женщин было 119 минут свободного времени, у мужчин — 160 минут [Женщины и мужчины России, 2024].

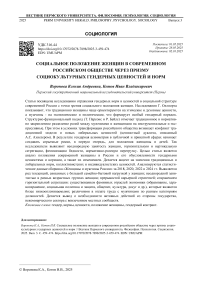

Наличие детей существенно влияет на образ жизни и деятельность женщин. Здесь существует несколько закономерностей. Во-первых, существенно влияет возраст детей: так, среди женщин в возрасте 20–49 лет с детьми до 3 лет работает только половина, тогда как с детьми от 3 до 6 лет работают около 80%, а с детьми от 15 до 17 лет работают уже 91–93 % (рис. 1) [Женщины и мужчины России, 2018, 2020, 2022, 2024].

■ 2018

■ 2019

■ 2020

■ 2021

■ 2022

■ 2023

Рис. 1. Уровень занятости женщин в возрасте 20–49 лет, имеющих ребенка до 18 лет, по возрасту младшего ребенка в 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 гг. в РФ (%) (по данным стат. сб. «Женщины и мужчины России» за 2020, 2022, 2024 г.)

Fig. 1. The employment rate of women aged 20-49 with a child under 18 years of age grouped according to the age of the youngest child, the years 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, Russian Federation (%) (according to the statistics collections «Women and Men of Russia» for 2020, 2022, 2024)

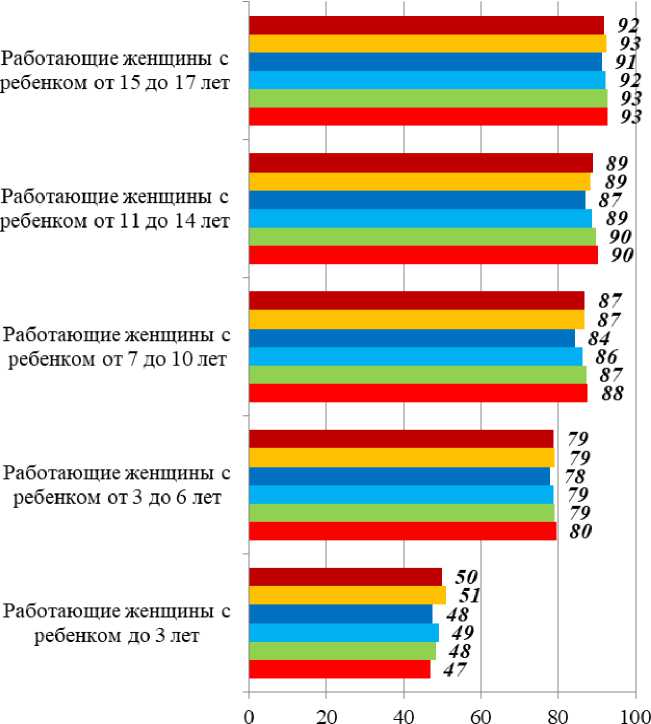

Во-вторых, существенное влияние на деятельность женщин оказывает количество детей: так, при наличии 1-ого ребенка работают свыше 80 % женщин, при наличии 2-х детей работают примерно 75 % женщин, при наличии 3-х детей уже чуть более 60 %, а при наличии 4-х детей и более только около половины женщин (рис. 2) [Женщины и мужчины России, 2018, 2020, 2022, 2024].

Представленные выше данные говорят о том, что несмотря на переход к эгалитарной или консенсусной модели в семье, женщины по-прежнему несут большую нагрузку в сфере семейного быта и заботы о детях. При этом в целом в обществе происходит переориентация современных поколений на ценности и нормы индивидуализма, «горизонтальные отношения», при которых возрастает значение личной самореализации, успеха, независимости, но при этом распространяются эгоцентризм, потребительские установки, разобщенность, одиночество, отчуждение [Триандис Г.К., 2007, с. 209— 223]. Все это существенно ослабляет институт семьи, положение женщины, приводит к росту конфликтов, снижению социальной ответственности, еще больше обостряет проблему «двойного гендерного контракта» (совмещения обязанностей в семейной и трудовой сферах).

Работающие женщины Работающие женщины Работающие женщины Работающие женщины с 1 ребенком с 2 детьми с 3 детьми с 4 детьми и более

Рис. 2. Уровень занятости женщин в возрасте 20–49 лет по наличию детей до 18 лет в 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 202 гг. в РФ (%) (по данным стат. сб.

«Женщины и мужчины России» за 2020, 2022, 2024 г.)

Fig. 2. The employment rate of women aged 20–49 grouped according to the number of children under 18 years of age, the years 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, Russian Federation (%) (according to the statistics collections «Women and Men of Russia» for 2020, 2022, 2024)

Социальное положение женщин в трудовой сфере в современной России

Трансформация российского общества существенно затронула положение женщины в трудовой сфере. При переходе к рыночным отношениям произошло усиление социальной и экономической дифференциации в различных отраслях экономики. Власть, контроль, собственность и ресурсы в рамках капиталистической системы сосредоточились в маскулинном секторе экономики. Усиление материальных, экономических и политических (маскулинных) ценностей, снижение роли и интереса к соци- альным, духовным, этическим (феминным) ценностям сделало феминные отрасли экономики (с высокой занятостью женщин) непривлекательными на рынке труда. Это привело к оттоку высококачественных специалистов, снижению оплаты труда и в целом к их серьезному кризису. В комплексе со снижением роли государства и его социальной политики все это сделало положение женщины уязвимым, незащищенным, привело к нарастанию гендерного неравенства, феминизации бедности. Выделим ряд закономерностей, которые характеризуют эту проблему.

Рис. 3. Распределение занятых мужчин и женщин по «феминным» отраслям экономики в 2023 г.

в РФ (%) (по данным стат. сб. «Женщины и мужчины России» за 2024 г.)

Fig. 3. Distribution of employed men and women by «feminine» sectors of the economy in 2023 in the Russian Federation (%) (according to the statistical collection «Women and Men of Russia» for 2024)

В настоящий момент в сфере занятости сохраняется ярко выраженная горизонтальная сегрегация, при которой существуют «мужские» и «женские» отрасли экономики. К феминным относятся образование, здравоохранение и социальные услуги, гостиницы и общепит, финансы и страхование, культура, досуг, торговля (см. рис. 3). Эти сферы требуют исполнения преимущественно «экспрессивных» женских ролей, связанных с воспитанием, заботой, уходом, питанием, культурой, общением.

К маскулинным отраслям экономики, в которых женщин трудится существенно меньше, чем мужчин, относятся строительство, добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение, обеспечение электричеством/газом/па-ром, кондиционирование воздуха, водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов, ликвидация загрязнений, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, информация и связь, обрабатывающие производства (рис. 4). Эти сферы отличаются более сложными и рискогенными условиями труда, высокими физическими нагрузками, работой с оборудованием.

■ Женщины

■ Мужчины

Рис. 4. Распределение занятых мужчин и женщин по «маскулинным» отраслям экономики в 2023 г. в РФ (%) (по данным стат. сб. «Женщины и мужчины России» за 2024 г.)

Fig. 4. Distribution of employed men and women by «masculine» sectors of the economy in 2023 in the Russian Federation (%) (according to the statistical collection «Women and Men of Russia» for 2024)

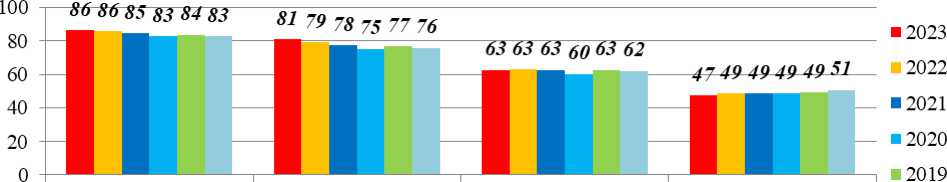

Проблема существования маскулинного и феминного секторов экономики связана в первую очередь с различной оплатой труда в них. В мужских сферах заработки существенно выше, чем в женских. При этом, если мы сравним среднюю заработную плату мужчин и женщин по всем отраслям экономики, зарплата мужчин всегда превышает зарплату женщин и в маскулинных, и в феминных сферах (рис. 5). Более того, при сравнении данных статсборни- ка «Женщины и мужчины России» за 2017, 2019, 2021, 2024 гг. мы можем увидеть, что разрыв в заработных платах мужчин и женщин по большинству и маскулинных, и феминных сфер растет, а в строительстве, здравоохранении и социальных услугах, гостиницах и общепите, культуре, информации и связи разрыв существенно увеличивается [Женщины и мужчины России, 2018, 2020, 2022, 2024].

Рис. 5. Средняя начисленная зарплата мужчин и женщин по разным отраслям за 2023 г. в РФ (руб.) (по данным стат. сб. «Женщины и мужчины России» за 2024 г.)

Fig. 5. The average accrued salary of men and women in various industries in 2023 in the Russian Federation (rubles) (according to the statistical collection «Women and Men of Russia» for 2024)

При анализе данных по отношению заработной платы женщин к заработной плате мужчин в округах РФ видно, что наибольший разрыв наблюдается в северных и удаленных территориях, в которых преобладают маскулинные отрасли (Уральский, Дальневосточный, Сибирский федеральные округа). А среди регионов в 2023 г. пятерку лидеров по разрыву составили Еврейская АО, Иркутская, Амурская, Курская области и Забайкальский край [Женщины и мужчины России…, 2024].

Разница в оплате труда сильно заметна и при анализе зарплат мужчин и женщин, занимаю- щих один должностной уровень. Так, в 2023 г. оплата труда женщин-рабочих составляла 43 337 р., мужчин — 68 664 р.; служащих-женщин 42 949 р., мужчин — 65 879 р.; специалистов-женщин — 65 786 р., мужчин — 101 454 р.; женщин-руководителей 110 639 р., мужчин — 159 326 р. [Женщины и мужчины России, 2024]. Таким образом, чем выше должностной уровень, тем больше разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами (рис. 6).

Рис. 6. Средняя начисленная зарплата по категориям работников в 2017, 2019, 2021, 2023 гг. в РФ (руб.) (по данным стат. сб. «Женщины и мужчины России» за 2020, 2022, 2024 гг.)

Fig. 6. The average accrued salary by employee category in 2017, 2019, 2021, 2023 in the Russian Federation (rubles) (according to the statistics collections «Women and Men of Russia» for 2020, 2022, 2024)

Помимо горизонтальной наблюдается и вертикальная сегрегация, при которой даже в феминных отраслях экономики мужчины чаще оказываются на более высоких статусных позициях, это получило название «стеклянного потолка и стен» (неформальные ограничения для профессионального роста женщин во всех сферах), «стеклянного лифта» (неформальное продвижение на более статусные позиции мужчин в феминных сферах). Так, например, в феминной сфере образования мужчин-кандидатов и тем более докторов наук больше, чем женщин (рис. 7) [Женщины и мужчины России, 2024].

Рис. 7. Численность исследователей, имеющих ученую степень доктора наук и кандидата наук, выполнявших научные исследования и разработки в 2023 г. в РФ (%) (по данным стат. сб. «Женщины и мужчины России» за 2024 г.)

Fig. 7. The number of researchers having the academic degrees of Doctor of Sciences or Candidate of Sciences engaged in scientific research and development in 2023 in the Russian Federation (%) (according to the statistical collection «Women and Men of Russia» for 2024)

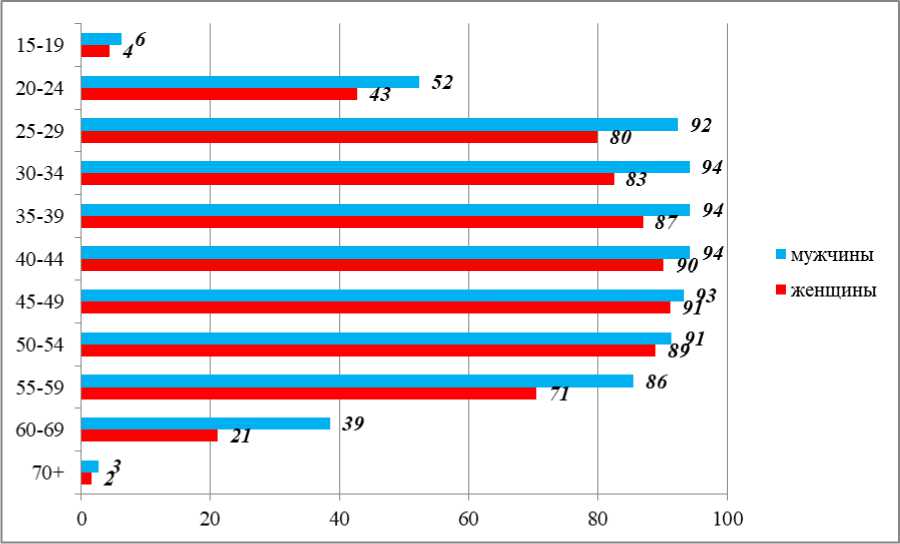

Еще одной тенденцией, связанной с поло- прерывистый цикл женской занятости (карье- жением женщины в трудовой сфере, является ры), т.к. женщины несут высокую нагрузку, связанную с уходом за детьми в молодом возрасте и внуками и пожилыми родственниками в зрелом возрасте. Так, максимальный разрыв по занятости мужчин и женщин наблюдается в группах с 20 до 34 лет и с 55 до 69 лет (рис. 8) [Женщины и мужчины России, 2024].

Рис. 8. Уровень занятости женщин и мужчин в возрасте 15 лет и старше по возрастным группам в 2023 г. в РФ (%) (по данным стат. сб. «Женщины и мужчины России» за 2024 г.)

Fig. 8. Employment rate of women and men aged 15 and over by age groups in 2023 in the Russian Federation (%) (according to the statistical collection «Women and Men of Russia» for 2024)

Таким образом, ситуация с разницей в оплате труда, вертикальной и горизонтальной сегрегацией ярко заметна при анализе статистики, что свидетельствует об экономическом неравенстве и опасности для благополучия семей и детей. Эти диспропорции серьезно обострились с 90х гг., если прибавить к этому проблему неполных семей (где зачастую нет взрослых мужчин в семье, которые бы могли своим вкладом выровнять материальную диспропорцию), высокую иждивенческую нагрузку (уход за детьми, возрастными родителями), уклонение мужчин от алиментов и выплат детям и родителям, невысокие размеры социальных пособий, станет понятным, почему в стране происходит феминизация бедности и именно женщины и дети находятся в наиболее уязвимом положении.

Направления улучшения социального положения женщины в современной России

Для устранения гендерного неравенства, а также смягчения феномена контракта «работаю- щей матери», общество и государство вводят различные меры государственной социальной поддержки и предпринимают социальные проекты для поддержания женщин в их ситуации. Здесь можно отметить «Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023– 2030 годы» [Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2022 № 4356-р], направленную на устранение гендерного дисбаланса (программы по развитию лидерства в компаниях, аудит заработных плат). Кроме того, в последние несколько лет более активно стали распределяться различные выплаты семьям с детьми. Значимым проектом является государственная программа «Материнский капитал», направленная на поддержку семей с детьми. Она предоставляет финансовую помощь матерям при рождении даже одного ребенка, при этом сумма выплат растет практически ежегодно, что позволяет улучшить жилищные условия, образование детей и общее благосостояние семьи.

С 2025 г. в России по итогам проведения в 2024 г. «Года семьи» начал свое действие национальный проект «Семья», который вобрал в себя действующий до этого национальный проект «Демография». Основными направлениями нацпроекта «Семья» стали поддержка семьи, охрана материнства и детства, многодетная семья, старшее поколение, семейные ценности и развитие культурной среды и инфраструктуры для семейного досуга. Проводятся различные мероприятия, в т.ч. по социально-экономической поддержке семей, повышению доходов бедных семей (социальный контракт), улучшению женского здоровья, уходу за пожилыми людьми (среди которых наиболее активно принимают участие женщины), развитию коллективистских семейных ценностей и норм, особенно среди мо-лодежи 1 .

В Государственной Думе России функционирует Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства (до 2023 г. был Комитетом по вопросам семьи, женщин и детей), который осуществляет экспертизу законодательства, улучшение социальной политики, занимается вопросами безопасности женщин и детей 2 .

Также стоит отметить одну из самых больших социально ориентированных некоммерческих организаций — Союз женщин России, который регулярно проводит проекты, связанные с поддержанием независимости граждан, помощью в сфере здравоохранения и защиты прав женщин. Активность Союза распространяется через региональные отделения в субъектах РФ, вносит существенный вклад в улучшение положения женщин в обществе. Союз проводит фестивали, ярмарки, конференции, семинары, круглые столы, конкурсы, стратегические сессии по вопросам защиты прав, здоровья и семьи 3 .

На федеральном и региональном уровнях осуществляются различные гранты и действуют фонды поддержки семей. Так, среди «Президентских грантов» и «Губернаторских грантов» отдельно выделено направление «поддержка семьи, материнства отцовства и детства». Например, один из проектов «Общество семейных вечеров», поддержанных президентским грантом, осуществлялся в 2024 г. в городе Соликамске местной общественной организацией «Фонд культурных инициатив “Созидание”», включал в себя цикл встреч семей для совместного досуга и развития семейных, духовных и гендерных ценностей в ходе обсуждения примеров семейной жизни местных исторических знаменитых пар города 4 . Одной из ключевых целей деятельности Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко является комплексное развитие в малых территориях семейной сферы, ценностей, норм, укрепление положения женщин и детей в семьях, находящихся в кризисной и уязвимой ситуации (в трудной жизненной ситуации, социально-опасные, группы риска, с зависимыми, с ОВЗ, вынужденные переселенцы и т.п.) 5 . Более 10 лет фонд аккумулирует вокруг себя передовых научных экспертов, активистов со всей страны, проводит сотни проектов, собрал и опубликовал «Реестр доказательных практик», разработал методику и проводит мониторинг «Индекса детского благополучия».

Действуют различные локальные проекты на региональном и муниципальном уровнях. Так, например, пермский проект «Мама-пчелка», поддержанный президентским грантом, ставит своей задачей ответить женщинам на вопросы: «Что делать, если в городе нет подходящей работы?», «Как совместить семью и работу?», «Где заработать, если нет возможности ходить на работу?». В рамках проекта проводятся форумы, сопровождение психологов, обучающие семинары по совмещению семьи и работы, стратегиям заработка многодетных матерей6. Успешная практика «Мамы-пчелки» была внедрена еще в семи российских регионах помимо Пермского края. Еще один проект в городе Краснодаре «Мама работает» создан для содействия трудоустройству женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком или имеющих маленьких детей7. Инициатива помогает им найти удаленную или гибкую работу, пройти переобучение и повысить квалификацию, что способствует сочетанию профессиональной деятельности с семейными обязанностями. Данные социальные проекты не только укрепляют гендерные ценности и права женщин, но и способствуют их экономической и социальной интеграции, улучшая общее состояние гендерного равенства в обществе.

Выводы

Таким образом, гендерная асимметрия и социально-экономическое неравенство остаются актуальными социальными проблемами современного российского общества. Переход от коллективистских и гендерно-традиционных норм советского времени к эгалитарным принципам в условиях капитализма современности усугубляет положение женщины в обществе. Распространяющиеся ценности индивидуализма дестабилизируют институты семьи и брака, усиливают гендерные конфликты.

Женщины несут на себе бремя двойной нагрузки, выполняя большой объем семейных и трудовых обязанностей, имеют меньше свободного времени, работают в более низкооплачиваемых сферах экономики, сталкиваются с вертикальной сегрегацией, при этом несут серьезную иждивенческую нагрузку и заботу о детях и родителях (особенно остра эта ситуация в неполных семьях).

Такой гендерно-ролевой стресс негативно влияет на социальное благополучие женщин, увеличивает риски для их здоровья, негативно сказывается на положении и защищенности детей. Проблема усугубляется в условиях рыночной экономики, где приоритет экономической эффективности часто перевешивает этические и гуманитарные аспекты, что приводит к недостаточному учету гендерных специфических потребностей и обстоятельств.

Для преодоления гендерной асимметрии важно, помимо отдельных программ и некоммерческих проектов, принять целенаправленные и комплексные меры, которые могут включать в себя поддержку гибких форм занятости, создание равных возможностей для финансового благополучия, профессионального роста и самореализации женщин. Необходима также более активная социально-экономическая поддержка семей с детьми. Также важно инициировать изменения в культурных и социальных установках посредством образования, культуры, медиа и общественных кампаний, направленных на укрепление духовных, моральных, этических ценностей и норм, развитие взаимной ответственности и социальной солидарности в обществе. Только интегрированный подход, учитывающий экономические, социальные и культурные факторы, позволит добиться реального прогресса в снижении гендерного неравенства, защиты положения женщин и детей.

Выражение признательности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-78-10117,

Acknowledgements

The research is carried out within Russian Science Foundation project No 24-78-10117, project/24-78-10117/.