Социальное предпринимательство как объект институционального анализа

Автор: Попов Евгений Васильевич, Веретенникова Анна Юрьевна, Козинская Ксения Михайловна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 3 т.12, 2017 года.

Бесплатный доступ

Развитие социального предпринимательства, трактуемое как совокупность взаимосвязанных видов деятельности, направленных на решение социальных проблем путем развития коммерческой деятельности экономических агентов, определяется множеством условий, в том числе совокупностью институтов, регулирующих данный вид деятельности. В статье показаны возможности исследования социального предпринимательства с позиции институциональной экономической теории. На основе библиометрического анализа статей, представленных в ведущей индексируемой международной базе данных Scopus, выявлены наиболее часто встречаемые методы, используемые в исследованиях социального предпринимательства. Показано, что наиболее распространенным является описательный метод, в то время как среди математических методов, как правило, применяется регрессионный анализ. Новизну исследования составила содержательная трактовка институциональной среды социального предпринимательства, включающая определение состава институтов регулятивного, поддерживающего и когнитивного характера. При анализе регулятивной среды выделены и охарактеризованы институты, наиболее часто рассматриваемые в научной литературе, в частности институты частной собственности, социального обеспечения, налогообложения, коррумпированности власти. В рамках анализа поддерживающей среды обозначены и раскрыты институты кредитования и заимствования, институты экономического развития, институты образования и организации религиозной деятельности. При анализе когнитивной среды особое значение уделено институтам культурных ценностей, институтам формирования гендерных отношений, институтам создания социальных ценностей и институтам развития социального капитала. Представленный перечень институтов характеризует экономические и социальные условия развития социального предпринимательства. Теоретическая значимость полученных результатов заключается в систематизации институтов, влияющих на развитие социального предпринимательства. Практическая значимость состоит в формировании платформы для дальнейшего исследования и развития институциональной среды социального предпринимательства на конкретных территориях.

Институты, социальное предпринимательство, институциональная среда, регулятивные институты, поддерживающие институты, институты когнитивной среды, математические методы анализа

Короткий адрес: https://sciup.org/147201591

IDR: 147201591 | УДК: 338:316.33 | DOI: 10.17072/1994-9960-2017-3-360-374

Текст научной статьи Социальное предпринимательство как объект институционального анализа

Современные тенденции развития социально-экономических процессов все чаще демонстрируют сближение частного и общественного сектора: коммерческие организации решают общественные проблемы, а государственный сектор создает условия для эффективной реализации данной задачи. Направления реализации деловой активность все чаще касаются решения социальных и экологических проблем [1; 2]. Р. Хардинг, Дж. Маир, И. Марти, А. Николс, Б. Урбан, Дж. Виеравардена, С. Морт отмечают, что социальные предприниматели оказывают благоприятное воздействие на организацию устойчивого и справедливого общества, основанного на удовлетворении частных потребностей и создании инновационных рыночных решений. В результате социальное предпринимательство начинает приобретать популярность в условиях изменяющихся рыночных условий и рассматривается как процесс, катализирующий социальные изменения [3]. При этом предприниматели ориентированы на решение социальных проблем, вызванных существующими провалами рынка и государства, что способствует системным изменениям и обеспечению устойчивого развития.

Однако эффективное функционирование данного вида деятельности возможно при обеспечении институциональной среды соответствующего качества. С одной стороны, действующие в экономике и обществе институты должны способствовать развитию социального предпринимательства, с другой – необходимо проектировать институты непосредственного социального предпринимательства, обеспечивающие поддержку, развитие социальных предпринимателей, а также активизирующие гражданские инициативы. Поэтому особого внимания требует исследование совокупности правил и норм взаимодействия между экономическими агентами по поводу становления и развития данного вида деятельности.

В исследованиях, посвященных социально-ориентированной деятельности, крайне мало внимания уделено влиянию внешней среды на социальное предпринимательство [4]. Основная часть исследований сконцентрирована либо на изучении конкретных примеров социальной деятельности, либо на изучении исключительно формальной институциональной среды. Более того, активная дискуссия по проблемам развития социального предпринимательства сегодня разворачивается в основном в Европейских странах и США, в то время как в развивающихся странах или странах третьего мира подобные исследования являются редкостью.

Таким образом, целью настоящего исследования является рассмотрение социального предпринимательства как объекта институционального анализа и выявление совокупности институтов, определяющих развитие данного вида деятельности. Достижение этой цели связано с анализом институционального содержания социального предпринимательства на основе изучения массива иностранных источников и установления основных методов анализа рассматриваемой проблемы.

Институциональные основания исследования социального предпринимательства

К ак отмечал Г. Диз, идея социального предпринимательства нашла свой отклик уже в 1998 г. С этого времени значительно возрос интерес к данной теме со стороны бизнеса, правительства, образования и научного сообщества. Стали появляться новые социальные проекты, были учреждены фонды поддержки социального предпринимательства, такие как фонды Шваба и Сколла. В Гарварде и Оксфорде созданы целевые исследовательские центры и учебные программы для будущих социальных предпринимателей.

Первые исследования, посвященные феномену социального предпринимательства, датируются концом 90-х гг. XX в. и представлены в таких научных изданиях, как «Международный журнал по вопросам образования и предпринимательства», «Мировой бизнес», а также в «Международном издании по вопросам исследований предпринимательского поведения». При этом в научной литературе до сих пор не сформировалась общепринятая трактовка как социальноориентированной деятельности, так и социального предпринимательства.

Между тем ученые признают исключительную важность влияния на предпринимательскую деятельность организационных ресурсов, воздействия культуры, законодательства, традиций и привычек поведения в обществе. При этом, если крупные предприятия и корпорации имеют возможность выбора между адаптацией к существующей институциональной среде или созданием новых институтов, представители малого и среднего бизнеса, вследствие нехватки ресурсов и наличия зачастую серьезных институциональных барьеров, вынуждены следовать установленным правилам игры [5].

В научной литературе существует множество доказательств влияния институтов на экономический рост. Согласно концепции Д. Норта главная роль институтов в обществе заключается в снижении неопределенности путем установления стабильных структур взаимодействия людей. По Д. Норту институты – это изобретенные человеком ограничения, структурирующие политические, экономические и социальные взаимодействия людей. Они состоят как из неформальных ограничений (ценности, нормы, запреты, обычаи, традиции и кодексы поведения), так и формальных правил (конституция, законы, экономические правила, права собственности и контракты) [6]. В работе, посвящённой изучению институционального развития в различных регионах мира, Р. Робинсон и Д. Аджимоглу дифференцируют институты на инклюзивные и экстрактивные. Частью инклюзивных институтов являются защищенные права частной собственности, беспристрастная система правосудия и равные возможности для участия всех граждан в экономической активности; эти институты должны также обеспечивать свободный вход на рынок для новых компаний, свободный выбор профессии для всех граждан. Экстрактивные институты направлены на то, чтобы получить максимальный доход от эксплуатации одной части общества и направить его на обогащение другой [7]. По месту возникновения выделяют эндогенные институты, т.е. возникшие внутри исследуемого объекта, и экзогенные институты, сформированные за его пределами [8]. Целью создания институтов является обеспечение порядка в обществе и уменьшение неопределенности. Общая стабильность базовых институтов обеспечивает существование сложной системы обмена как во времени, так и в пространстве. Повышение уровня определенности выражается в снижении трансакционных издержек, при котором уменьшаются затраты на заключение контрактов и защиту прав собственности, что, в свою очередь, ведет к увеличению числа реализованных проектов [6]. Являясь авторитетными системами управления, институты относятся к глубоким аспектам социальной структуры.

В целом большинство научноисследовательских работ посвящены дискуссиям об определении феномена социального предпринимательства и носят описательный характер. При этом теоретические положения исследования институциональной среды социального предпринимательства часто обсуждаются учеными, однако база эмпирических исследований остается ограниченной. Данный вывод основан на результатах проведенного нами библиометрического обзора научных публикаций, посвященных тематике социального предпринимательства на предмет применяемых методов, а также объектов исследования.

Источником данных выступила международная база цитирования Scopus . При отборе научных статей были рассмотрены академические рецензируемые журналы, включенные в международный индекс цитирования.

Всего в Scopus насчитывается более 6 000 ссылок на работы по данной теме, из которых более 70% были опубликованы в последнее десятилетие. В ходе анализа были отобраны статьи за период с января 2011 г. по декабрь 2016 г. Выборка включала статьи с использованием термина « social entrepreneurship » в ключевых словах с индексом цитирования от 6 до 168. В результате было получено 65 научных статей, которые в основном принадлежали американским и европейским ученым.

Большая часть найденных нами работ представляет межстрановой анализ социально-ориентированной деятельности. В качестве информационного источника об уровне развития социального предпринимательства в разных странах ученые используют данные Global Entrepreneurship Monitoring (GEM). GEM – это глобальные исследования предпринимательства, проводимые ассоциацией университетов. Цель этих исследований – межстрановое сравнение предпринимательской активности. В исследованиях GEM используется единая система измерений во всех изучаемых странах, количество которых к концу 2009 г. достигло восьмидесяти. GEM ежегодно проводит выборочные опросы случайных 2 000 человек взрослого населения в каждой стране, а затем аккумулирует информацию о всех сторонах деятельности социального предпринимательства. Проведенный анализ позволил выявить, что в большинстве исследовательских работах исполь- зован отчет GEM за 2009 г. Кроме того, например, С. Уланер и Л. Стефан использовали в своем исследовании статистические данные переменных на страновом уровне, сгенерированные World Values Survey (WVS) с 1995 г. по 2008 г., а также данные Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness (GLOBE), Heritage Foundation и Всемирного Банка [9]. Для сбора специфической информации, особенно в отношении неформальных институтов, наиболее широко использованы различные методы опросов и анкетирования. Эти данные получают из фондов либо проводят исследователи самостоятельно и имеют выборку на страновом уровне от нескольких десятков до 200. Как правило, исследователи социальноориентированной деятельности в качестве респондентов используют социальных предпринимателей в отдельно взятой стране или регионе.

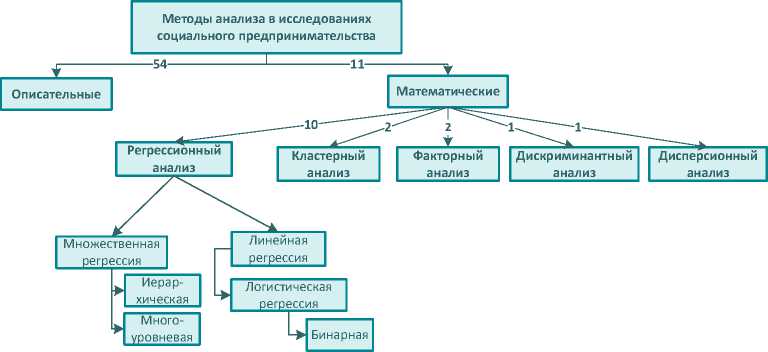

Что касается методов обработки данных, проведенный анализ научных трудов по тематике социального предпринимательства показал, что 54 работы носят описательный характер, в 11 работах применяется математический инструментарий анализа. Менее 50% статей, отобранных для исследования, являются эмпирическими. Данное соотношение сопоставимо с наблюдением, представленным в работе Дж. Шорта, T. Мосса и Дж. Лумпкина [10].

На рис. 1 показана систематизация методов обработки данных, а также количество статей в представленной выборке, применивших соответствующий тип анализа.

-------------------------------------------------- ►

Наиболее Наименее распространенные распространенные

Рис. 1. Систематизация методов анализа социального предпринимательства* * Составлено авторами на основе международной базы цитирования Scopus .

В частности, в ходе исследования было выявлено четыре метода математического анализа, используемые в исследованиях социального предпринимательства - дисперсионный, дискриминантный, факторный и регрессионный.

Наиболее широко среди математических методов представлены инструменты регрессионного анализа. Данный вид анализа позволяет не только установить наличие зависимости между независимой переменной и одной или несколькими зависимыми переменными, но и определить эту зависимость количественно. Метод классификации использован в нескольких работах для анализа моделей социального предпринимательства. Для этого в научных трудах самостоятельно, а также совместно с другими методами применен дискриминантный, дисперсионный и кластерный анализ. Например, эти методы были использованы С. Гриего и Дж. Mаир для выявления общих признаков среди однородных моделей социального предпринимательства. Факторный анализ был применён для исследования ключевого вопроса социального предпринимательства - взаимосвязи социальных и экономических целей в деятельности социально-ориентированных предпринимателей.

Анализируя тематику данных работ, выделим две группы исследований. В первой группе авторы научных работы изучают институциональную среду (M. Ренко, С. Эстрин, М. Гриффит У. Стефан, М. Ула-нер), в которой развивается социальное предпринимательство. Вторая группа посвящена анализу социальных предприятий, оценке их эффективности и моделированию их деятельности (Дж. Маир, Дж. Баттилана, Дж. Карденас, Дж. Керлин). Объектом наше- го внимания в первую очередь, выступает первая группа исследований, в частности ин- ституты, определяющие развитие социаль- ного предпринимательства.

Институциональная среда соци- ального предпринимательства

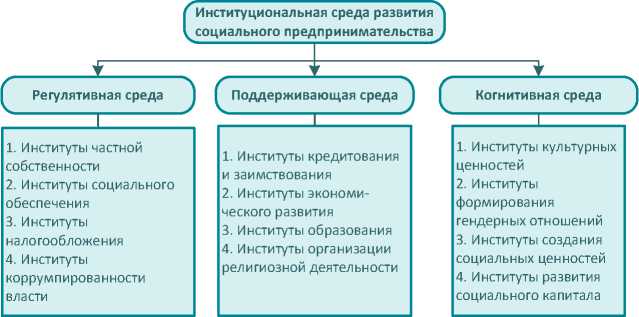

Современная теория предпринимательства в значительной степени сопряжена с институ- тами. Согласно Д. Норту институты – это разработанные человеком ограничения, структурирующие политические, экономические и социальные взаимодействия [6]. Формальные институты согласно О. Уильямсону [11] можно разделить на конституционные и регулятивные. Это соответствует тому, что Э. Остром называет «конституционным выбором» и «коллективным выбором» [12]. В связи с тем что государственные механизмы регулируют действия индивидов и определяют социальные нормы, политические структуры играют важную роль в восприятии предпринимательской деятельности как привлекательной или непривлекательной. Позже У. Скотт, исследуя социальное предпринимательство, добавил к классификации О. Уильямсона «поддерживающие» институты, разделив все институты социального предпринимательства на регулятивные, поддерживающие и когнитивные. Регулятивные институты являются наиболее формальными. Это нормы, которые прописаны в нормативно-правовых актах. Поддерживающие институты, как правило, менее формальны и они определяют поведение или действия, ожидаемые от организаций, специалистов и индивидуумов. Поддерживающие институты зачастую представлены такими авторитетными системами, как аккредитивные, профессиональные сообщества, и включают в себя другие профессиональные стандарты. Культурно-когнитивные институты являются наиболее неформальными и представляют собой правила и убеждения, устанавливаемые между индивидами и их группами посредствам социального взаимодействия [13]. Применение данной классификации к анализу институциональной среды социального предпринимательства обосновано определяющей ролью правил и норм, регулирующих взаимодействие между экономическими агентами по поводу реализации социально-ориентированной деятельности, а также потребностью в системе эффективных институтов, позволяющих уравновесить общественные и личные интересы социальных предпринимателей и создать благоприятные условия для стимулирования данного вида деятельности.

Раскроем содержание данных институтов более детально.

Институты регулятивной среды

Регулятивная среда относится к «формальным правилам и стимулам, ограничивающим и регулирующим предпринимательское поведение» [14]. Регулятивная среда отвечает за установление правил, вознаграждений или наказаний. В связи с тем что предприниматели на формирующихся рынках сталкиваются с быстрыми институциональными изменениями, связанными с изменением экономического климата, уровня государственного участия, структур собственности и обеспечения законодательных норм, регулятивная среда оказывает значительное влияние на деятельность социальных предпринимателей [15]. C. Силос, Дж. Маир, Дж. Батиллан установили, что посредством регуляторных факторов осуществляется контроль над процессами и результатами социально-ориентированной деятельности [14]. С. Эстрин и Б. Урбан считают, что социально-предпринимательская деятельность более успешна в той институциональной среде, в которой действует сильная правовая система. Они предлагают стимулировать регулятивную среду для развития социально-ориентированной деятельности.

При анализе научных работ были выявлены четыре группы институтов регулятивной среды, включающие институты част- ной собственности, институты социального обеспечения, институты налогообложения и институты коррумпированности власти.

Институты частной собственности. Конституциональный уровень институциональной структуры определяет безопасность прав собственности. Д. Аджемоглу и Дж. Робинсон утверждают, что эффективные ограничения, наложенные на произвольные действия исполнительной власти, уменьшают риск экспроприации [7]. Так как индивидуальное представительство лежит в основе любого предпринимательства, - непредсказуемость препятствует развитию социального предпринимательства, а сильные политические институты будут способствовать его развитию. Произвол правительства может препятствовать социальным инициативам, особенно если применяются официальные средства насилия для защиты личных интересов. В качестве доказательства Р. Еванс приводит несколько примеров из стран Латинской Америки и Африки, где слаборазвитое верховенство закона и вместе с тем сильная централизованная власть наносят ущерб местным самоорганизациям.

Институты социального обеспечения. Теория институциональных пустот, сформулированная М. Дасин, Дж. Маир, И. Марти, предполагает, что потребность в социальном предпринимательстве выше при незначительном государственном участии в решении социальных проблем [16]. Таким образом, социально-ориентированные организации заполняют пробелы в существующей системе социального обеспечения. Активное вовлечение правительства в решение социальных проблем приводит к снижению спроса на социально-ориентированные организации. Контент-анализ опроса 200 предпринимателей, проведенный Дж. Маиром, подтверждает эту точку зрения [17]. Социальные предприятия появляются в тех областях, в которых государство не в состоянии удовлетворить социальные потребности. В исследовании С. Эстрина была выявлена отрицательная корреляция между государственной активностью и количеством социальных предприятий.

-

У. Стефан и Л. Уланер исследовали институциональные пустоты и социальное

предпринимательство. Они оценили влияние институциональных пустот, институциональной поддержки и институциональных структур на развитие социальноориентированной деятельности и пришли к выводу о перспективах исследования поддерживающих институтов. Несмотря на способность культурных институтов компенсировать низкую государственную активность, социальное предпринимательство обычно более развито в тех странах, где наблюдается высокая государственная активность в решении социальных проблем.

Таким образом, сильные институты социального обеспечения способствуют решению социальных проблем на государственном уровне. Недостаточно развитые государственные институты, в свою очередь, стимулируют развитие социального предпринимательства.

Институты налогообложения. Налоговая нагрузка накладывает ограничения на развитие социального предпринимательства. Высокий уровень социальной поддержки обеспечивает альтернативные источники дохода и снижает стимулы для частных лиц к ведению предпринимательской деятельности. Однако в отличие от коммерческих социально-ориентированные предприниматели, помимо получения прибыли, имеют социальные цели. Налоговые стимулы не являются принципиально определяющим условием для формирования социально-предпринимательской деятельности.

Институты коррумпированности власти. Дж. Салливан и A. Школьников утверждают, что коррумпировать власти ведет к нерациональному использованию ресурсов, отсутствию эффективности и конкурентоспособности предприятий, а следовательно, к снижению государственных доходов, производительности труда, уменьшению уровня инновационности и снижению занятости населения в частном секторе [18]. Так, по данным Д. Трейсмана, «богатые» страны являются менее коррумпированными, чем «бедные» [19]. Институционализация коррупции становится барьером, препятствующим не только развитию социального предпринимательства, но и предпринимательства в целом. Зачастую социальные про- блемы не решаются на государственном уровне. Таким образом, коррумпированность власти становится институциональной ловушкой, препятствующей развитию социального предпринимательства.

Институты поддерживающей среды

Поддерживающая среда играет важную роль в определении и формировании предпринимательских результатов. Согласно концепции C. Силоса институциональная среда посредством систематизации норм поведения создает механизмы, формирующие контекст деятельности социальных предпринимателей [14]. Поддерживающие механизмы возникают из социальных структур и отвечают за формирование адекватного предпринимательского поведения.

Применительно к социальному предпринимательству, основываясь на обзоре научной литературы, мы выделили следующие институты поддерживающей среды: институты кредитования и заимствований, институты экономического развития, институты образования и институты религиозной деятельности.

Институты кредитования и заимствований. Получение ресурсов является важным компонентом любого предпринимательского процесса. Предпринимателю требуется обеспечивать ресурсную поддержку (например, финансовый капитал) его организации на всех этапах развития. Социальные предприниматели в данном вопросе сталкиваются с рядом трудностей. Данный факт подтверждается тем, что социальные предприниматели зачастую осуществляют свою деятельность в развивающихся странах, где существует ресурсный дефицит и слабо выражена поддержка политических и экономических институтов. Особое значение начинает приобретать институт микрофинансирования, который обеспечивает доступ к капиталу бедных слоев населения, не имеющих возможности воспользоваться банковскими услугами. Кроме того, институт микрофинансирования и аналогичные институты кредитования и заимствования предоставляют бедным слоям населения возможность начать собственный бизнес и таким образом инвестировать в свое будущее. Канадские исследователи Э. Жао, М. Лаунсбери путем анализа межнациональных моделей функционирования микрофинансовых организаций сделали вывод о том, что наличие «сильной рыночной логики» способствует притоку коммерческих и государственных инвестиций в микрофинансовые организации. Вместе с тем сосуществование рыночной логики и религиозного многообразия в обществе приводят к уменьшению потока коммерческого и государственного капитала [20].

Институты экономического развития. Для исследования данной группы институтов в научной литературе производится попытка определения влияния различных экономических показателей на результаты того или иного типа деятельности. Например, М. Гриффит использовал в своей работе для оценки уровня богатства страны, ее конкурентоспособности и эффективности распределения ресурсов показатель ВВП. Однако вопрос о том, влияет ли ВВП на предпринимательство, остается открытым. В свою очередь, Т. Оваска и Р. Собел обнаружили незначительное влияние ВВП на количество предпринимательских организаций на 1000 жителей в США, в то время как С. Паркер и М. Робсон отмечают увеличение предпринимательской деятельности с ростом ВВП [21]. Национальный уровень сбережений включен в работы в качестве показателя предпринимательского финансирования, а средняя ставка налога на прибыль представляет общую налоговую нагрузку в стране. В связи с тем что большинство развитых стран имеют фонды, обеспечивающие доступ к капиталу на начальном этапе социального предпринимательства, национальный уровень сбережений является важным критерием для развития социально-ориентированной деятельности. В то же время Дж. Керлин и Дж. Маир в своей работе, посвященной изучению институциональной среды социального предпринимательства, утверждают, что различия в уровне социальноориентированной деятельности нельзя объяснить исключительно экономическими факторами, скорее, они зависят от социального развития общества и институтов.

Институты образования. В научных исследованиях существуют разнообразные мнения о влиянии уровня образования предпринимателей на эффективность развития предприятий. Дж. Вести и Т. Ноел полагают, что специфические знания предпринимателей способствуют развитию бизнеса [22]. По данным Дж. Кастоговианни, знания помогают владельцу организации более эффективно оценивать возможности и ресурсы [23]. Большинство исследований свидетельствует о том, что существует положительная связь между образованием и выживанием организаций. В своем исследовании В. Симон-Мойя и Л. Tобоада попытались установить, какие знания необходимы для социальноориентированных предпринимателей и пришли к выводам, что для успешного осуществления предпринимательской деятельности необходимы как общие знания в сфере деятельности, осуществляемой предпринимателями, так и специфические.

Институты религиозной деятельности. Такие социальные проблемы, как низкий уровень доходов населения, уходят своими корнями в глубоко укоренившиеся религиозные различия, маргинализирующие людей на основе принадлежности к определенным группам и мешающие межгрупповым коммуникациям и взаимодействию. По данным Х. Чоя, религиозные институты оказывают значительное влияние на предпринимательскую деятельность. Они выступают в качестве бизнес-инкубаторов, предоставляющих капитал новым социальноориентированным организациям [24]. Стоит также отметить, что, несмотря на важную роль религии в экономической жизни государств, исследования, посвященные ее влиянию на жизнь организаций, встречаются крайне редко.

Институты когнитивной среды

Институты когнитивной среды представляются наиболее устойчивыми и определяют особенности экономической политики в части развития социального предпринимательства. Они включают правила и убеждения, устанавливаемые между индивидами и их группами посредствам социального взаимодействия. Рассматриваемые институты зачастую неформализованы, их функционирование во многом определяется так называемыми траекториями предше- ствующего развития (path dependance). Кроме того, качество этих институтов также обусловливает эффективность институтов поддерживающей и регулятивной среды, результаты их трансформации и проектирования.

В рамках настоящего исследования к данной группе институтов были отнесены институты культурных ценностей, институты формирования гендерных отношений, институты развития социального капитала, институты создания социальных ценностей.

Институты культурных ценностей. Понимание социальных и культурных норм общества, определяющих поведение индивидов, является важной частью разработки эффективных стратегий социального предпринимательства. Позитивное общественное мнение по данному виду деятельности повышает активность потенциальных социальных предпринимателей, а также стимулирует граждан участвовать в социальноориентированной деятельности. Индивид, принявший решение стать социальным предпринимателем, должен быть автономен и использовать право принятия независимых решений. У. Стефан и Л. Уланер демонстрируют, что социальные предприниматели высоко оценивают как просоциальный характер своей деятельности, так и автономность -черты, характерные для постматериалистического общества [9]. Поэтому высокий уровень постматериалистической культуры в обществе оказывает положительное влияние на социальное предпринимательство.

Социально-поддерживающие культурные нормы относятся к неформальным институтам. Эти нормы поощряют сотрудничество, основанное на многократном опыте поддержки, дружелюбия, полезности, оказывают положительное влияние на развитие социального предпринимательства. Важность институтов культурных ценностей обусловлена следующими причинами: 1) социально-поддерживающие культурные нормы влияют на мотивацию индивидуумов заниматься социально-ориентированной деятельностью; 2) устоявшиеся правила и нормы в данном виде деятельности позволяют снизить трансакционные издержки всех участников взаимодействия. Однако

У. Стефаном и Л. Уланером установлено, что уровень поддерживающих культурных норм, оказывающих позитивное влияние на социальное предпринимательство, имеет более высокую степень влияния при развитой институциональной среде. Кроме того, было показано негативное влияние на социальное предпринимательство высокого уровня постматериалистических ценностей в обществе и одновременно государственной активности. При этом постматериализм способен компенсировать низкую государственную активность. Также установлена положительная взаимосвязь между государственной активностью и поддерживающими культурными нормами. Самый высокий уровень социально-предпринимательской активности обнаружен в странах, обладающих как высокой государственной активностью, так и поддерживающими культурными нормами.

Институты формирования гендерных отношений. Культурные ценности и ожидания влияют на характер гендерных ролей, принятых в обществе, а именно на то, какие возможности для работы и карьеры приемлемы для женщин. Гендерная переменная использована в работе M. Гриффита по двум причинам: во-первых, справедливо ожидать, что прирост рабочей силы приведет к дополнительной (социальной) предпринимательской деятельности. Во-вторых, как отмечают У. Уилсон и Дж. Кикул, женщины, осуществляющие предпринимательскую деятельность, чаще заинтересованы в социальных результатах, а не экономических, тогда как мужчин привлекает финансовый результат деятельности. Однако экономические и социальные мотивы не являются взаимоисключающими. Исследователи утверждают, что молодые женщины стремятся к финансовому успеху, но, по всей видимости, не склонны достигать его ценой рыночных изменений. Вследствие этого женщины ориентированы на развитие предпринимательства, совмещающего в себе как коммерческую направленность, так и социальную миссию. Поэтому исследователи отмечают важность фактора гендерных отличий в изучении социально-ориентированной деятельности [25].

Институты создания социальных ценностей. Существует общее мнение о том, что социально-ориентированные организации направлены на создание социальных ценностей, а исследователи определяют социальное предпринимательство как «предпринимательство для создания социальной ценности». Таким образом, в концепции социального предпринимательства «социальное» стало воспринимается как «нечто само собой разумеющееся», а «экономическое» рассматривается как критически важное условие. Однако масштаб социальной миссии, которой придерживается организация, определяет приоритетность социальных или экономических целей. Р. Стивинс, Н. Морэй, Дж. Брюнель в своем анализе социальных и экономических целей предпринимателей c помощью опроса социальных предпринимателей установили отрицательную взаимосвязь между социальными и экономическими целями [26]. При увеличении социальной значимости экономические выгоды зачастую падают, и наоборот. Развитие социального предпринимательства как требует условий со стороны государства, так и предполагает наличие моделей поведения индивидов, ориентированных на создание социальных ценностей.

Институт развития социального капитала. На сегодняшний день теоретическое обоснование влияния социального капитала на национальном уровне весьма ограничено. Понятие «социальный капитал», введенное П. Бурдье в 1980-х гг., означает совокупность социальных связей, «которые могут выступать ресурсом получения выгод» [27]. В научной литературе выделяется два типа социального капитала - с сильными связями, где наблюдается сплоченность внутри небольших групп, и слабыми связями. Усиленное сотрудничество в рамках небольших групп может возникнуть под влиянием ограничения свободы личности, исключения посторонних и враждебности к ним. Слабый тип социальных связей обеспечивает контакт и сотрудничество между членами разнообразных групп, ранее не связанных между собой. С ростом уровня доверия незнакомые люди больше не рассматриваются как посторонние и возникают социальные нормы сотрудничества. Наличие слабых связей внутри общества снижает трансакционные из- держки, облегчает доступ к новой и более ценной информации и другим ресурсам, кроме того, повышается уровень мобильности, уменьшается социальная элиминация и большее число людей получает доступ к новым возможностям и ресурсам. Таким образом, распространение слабых связей социального капитала внутри стран поддерживает предпринимательство. Поскольку социальный капитал на национальном уровне обеспечивается устойчивыми культурными особенностями общества, его обычно не рассматривают с политической точки зрения. Поскольку социальные предприниматели решают социальные проблемы, являясь связующим звеном между различными группами населения, их действия усиливают сотрудничество между экономическими агентами. Таким образом, уровень развития социального предпринимательства дает представление об общественном капитале на национальном уровне. Уровень развития социального капитала в отдельно взятой стране оказывает влияние на коммерческую предпринимательскую деятельность. Другими словами, являясь источником социального капитала, социально-ориентированные организации несут пользу для коммерческих предпринимателей. Кооперативные нормы, обусловленные распространенностью социального предпринимательства, могут снизить трансакционные издержки и тем самым облегчить коммерческим предпринимателям доступ к новой информации и ресурсам, а также способствовать открытию новых возможностей. Опрос, проведенный среди населения Руанды, занимающегося обработкой кофе, продемонстрировал значимость исследования не только ярких примеров социально-ориентированных организаций, но и деятельности лиц, способствующих социальным изменениям. Так, снижение уровня конфликтов между этническими группами населения с помощью социальнопредпринимательской деятельности является одной из созданных предпринимателями социальных ценностей. Регрессионный анализ в исследовательской работе продемонстрировал положительную связь между увеличением уровня дохода и улучшением отношений к внешним группам, а, следовательно, и уровнем социального доверия в обществе [28].

На рис. 2 представлена институциональная среда развития социального предпринимательства, включающая описанные выше виды институтов.

Рис. 2. Институциональная среда развития социального предпринимательства

В заключение отметим, что исследования институциональной среды в области социального предпринимательства носят фрагментарный характер. В основном в научных трудах внимание акцентируется на точечных инструментах развития социального предпринимательства, таких как обеспечение ресурсами, влияние формальных ин- ститутов, опыта и уровня образования предпринимателей на социально-ориентированную деятельность. Между тем нами не были обнаружены исследования обобщающего характера, посвященные регулятивным, поддерживающим и когнитивным аспектам институциональной среды развития социального предпринимательства.

Хотя ученые признают, что человеческое поведение формируется под влиянием как формальных, так и неформальных ин- ститутов, эти доводы редко подвергаются эмпирической проверке. Кроме того, сравни- тельные исследования социального предпринимательства, основанные на инструментарии институциональной экономики, описывают, как правило, формальные институ- ты, а социология и кросс-культурная психология в большей степени уделяют внимание неформальным нормам и правилам. Таким образом, одним из основных путей теорети- ко-методологического развития концепции социального предпринимательства является исследовательский синтез неформальных и формальных институтов регулятивной, поддерживающей и когнитивной среды меж- дисциплинарного характера. Заключение

Необходимость исследования институтов и институциональной среды социального предпринимательства свидетельствует о значимости данного феномена в развитии современного общества и экономики.

В настоящей статье на базе библио- метрического анализа научных исследований, индексируемых в международной базе цитирования Scopus, были систематизирова- ны применяемые в изучении социального предпринимательства методы сбора и анализа данных. В качестве наиболее распространенного метода анализа обозначен описательный метод, среди применяемых математических методов – регрессионный анализ.

Качественный анализ научной литературы позволил выявить определяющую роль институциональной среды для эффективного функционирования и развития социального предпринимательства. Опираясь на данный вывод, мы предложили детальное описание институтов регулятивной, поддерживающей и когнитивной среды, отметили значимость неформальных институтов для развития социального предпринимательства как в целом, так и по отношению к отдельным институтам регулятивного и поддерживающего характера.

Значимость полученных результатов состоит в развитии теоретических аспектов исследования социального предпринимательства посредством применения институционального инструментария экономической науки, а также в формировании задела для разработки конкретных механизмов, позволяющих активизировать потенциальных социальных предпринимателей в условиях российской действительности.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 17-06-00281 «Моделирование институциональной среды социальноинновационного развития России».

Список литературы Социальное предпринимательство как объект институционального анализа

- Baker M.J. Editorial -why ‘social business’?//Social Business. 2011. Vol. 1. № 1. P. 1-15 DOI: 10.1362/204440811X570536

- Drayton B. Social entrepreneurship in the age of atrocities. Cheltenham: Edward Elgar Publ., 2012. 304 p.

- Mair J., Marti I. Social entrepreneurship research: a source of explanation, prediction, and delight//Journal of World Business. 2006. Vol. 41. № 1. P. 36-44.

- Bacq S., Janssen F. The multiple faces of social entrepreneurship: a review of definition issues based on geographical and thematic criteria//Entrepreneurship and regional development: An International Journal. 2011. Vol. 23. № 5-6. P. 373-403.

- Jacoby S.M., Sanford M.J. The new institutionalism: What can it learn from the old?//Industrial Relations: A Journal of Economy and Society. 1990. Vol. 29. № 2. P. 316-340. 232X.1990.tb00757.x DOI: 10.1111/j.1468-

- North D. Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 152 p.

- Аджемоглу Д., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие бедные. М.: АСТ, 2015. 696 c.

- Попов Е.В. Институты. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2015. 712 с.

- Stephan U., Uhlaner L., Stride C. Institutions and social entrepreneurship: the role of institutional voids, institutional support, and institutional configurations//Journal of International Business Studies. 2015. Vol. 46. № 3. P. 308-331.

- Short J.C., Moss T.W., Lumpkin G.T. Research in social entrepreneurship: Past contributions and future opportunities//Strategic Entrepreneurship Journal. 2009. Vol. 3. № 2. P. 161-194 DOI: 10.1002/sej.69

- Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат; CEV Press, 1996. 702 с.

- Ostrom E. Constituting social capital and collective action//Journal of Theoretical Politics. 1994. Vol. 6. № 4. P. 527-562.

- Scott W.R. Institutions and organizations. Thousand Oaks, CA: Sage, 2001. 280 p.

- Seelos C., Mair J., Battilana J., Dacin T.M. The embeddedness of social entrepreneurship: understanding variation across local communities//Research in the Sociology of Organizations. 2011. Vol. 33. № 4. P. 333-363.

- Peng M.W., Sun S.L., Pinkham B., Chen H. The institution-based view as a third leg for strategy tripod//Academy of Management Perspectives. 2009. Vol. 23. № 3. P. 63-81.

- Dacin M.T., Goodstein J., Scott W.R. Institutional theory and institutional changes//The Academy of Management Journal. 2002. Vol. 45. № 1. P. 45-57 DOI: 10.2307/3069284

- Mair J., Battilana J., Cárdenas J. Organizing for society: A typology of social entrepreneuring models//Journal of Business Ethics. 2012. Vol. 111. № 3. P. 353-373.

- Sullivan J., Shkolnikov A. Combating corruption: private sector perspectives and solutions. Economic Reform//CIPE Economic Reform Issue Paper. 2004. № 22.URL: http://www.cipe.org/publications/detail/combating-corruption-private-sector-perspectives-and-solutions (дата обращения: 10.06.2017).

- Treisman D. The causes of corruption: a cross-national study//Journal of Public Economics. 2000. Vol. 76. № 3. P. 399-457.

- Zhao E., Lounsbury M. An institutional logics approach to social entrepreneurship: Market logic, religious diversity, and resource acquisition by microfinance organizations//Journal of of Business Venturing. 2016. Vol. 31. № 6. P. 643-662.

- Parker S., Robson M. Explaining international variations in self-employment: evidence from a panel of OECD countries//Southern Economics Journal. 2004. Vol. 71. № 2. P. 287-301 DOI: 10.2307/4135292

- West III G.P., Noel T.W. The impact of knowledge resources on new venture performance//Journal of small business management. 2009. Vol. 47. № 1. P. 1-22 DOI: 10.1111/j.1540-627X.2008.00259.x

- Castrogiovanni G.J. Pre-startup planning and the survival of new small businesses: theoretical linkages//Journal of Management. 1996. Vol. 22. № 6. P. 801-822.

- Choi H. Religious institutions and ethnic entrepreneurship: the Korean ethnic churches a small business incubator//Economic Development Quarterly. 2010. Vol. 24. № 4. P. 372-383.

- Wilson F., Kickul J., Marlino D. Gender, entrepreneurial self-efficacy, and entrepreneurial career intentions: implications for entrepreneurship education//Entrepreneurship Theory and Practice. 2007. Vol. 31. № 3. P. 387-406 DOI: 10.1111/j.1540-6520.2007.00179.x

- Stevens R., Moray N., Bruneel J. The social and economic mission of social enterprises: dimensions, measurement, validation, and relation//Entrepreneurship Theory and Practice. 2015. Vol. 39. № 5. P. 1051-1082 DOI: 10.1111/etap.12091

- Бурдье П. Формы капитала//Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. С. 60-74.

- Tobias M., Mair J. Toward a theory of transformative entrepreneuring: Poverty reduction and conflict resolution in Rwanda's entrepreneurial coffee sector//Journal of Business Venturing. 2013. Vol. 28. № 6. P. 728-742.