Социальное предпринимательство: потенциал и меры поддержки

Автор: Герасикова Е.Н.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 7 (53), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено понятие и назначение, основные критерии функционирования социального предпринимательства, которое в современных условиях рассматривается как одно из направлений повышения гражданской активности населения страны, как средство решения накопившихся социальных проблем. Отражение получили проблемы развития и поддержки социального предпринимательства в России, среди которых основной является непроработанность законодательных основ его функционирования и поддержки. Приводятся рекомендации по их решению.

Социальная сфера, социальные инициативы, социальное предпринимательство, инфраструктура, государственная поддержка

Короткий адрес: https://sciup.org/170189962

IDR: 170189962 | DOI: 10.24411/2411-0450-2019-11070

Текст научной статьи Социальное предпринимательство: потенциал и меры поддержки

В России интерес государства к теме повышения социальной ответственности бизнеса и развитию социального предпринимательства и на региональном и на федеральном уровне отмечается уже несколько лет. И здесь следует отметить, что, прежде всего, под субъектами социального предпринимательства рассматриваются новаторские, самоокупаемые и устойчивые, зачастую находящиеся на стыке благотворительности и бизнеса, «социально ответственные субъекты малого предпринимательства», деятельность которых направлена на смягчение и решение социальных проблем. И если от благотворительности оно берет социальную направленность, то от бизнеса - предпринимательский подход к его реализации [9]. Важно и то, что в основе социального ние сформировать общество с равными возможностями реализации каждой отдельной личности.

И, конечно же, социальное предпринимательство рассматривается как одно из направлений повышения гражданской активности населения страны, как средство решения накопившихся социальных проблем. Именно поэтому его развитию сейчас и уделяется столь пристальное внимание [4].

1. Становление и развитие социального предпринимательства в России. Все представляющие хоть какую-то информацию о социальном предпринимательстве источники отмечают, что в России оно уже прошло стадию зарождения, осознанного развития и сейчас находится на стадии становления (рис. 1) [6].

предпринимательства заложено стремле-

-

• явление постсоветстко йистории

-

• начало 2000-х годов

Стадия зарождения

•

•

Стадия осознанного развития

появление ряда сильных системных частных игроков, развивающих инфраструктуру, стимулирующих социальных предпринимателей вторая половина 2000-х годов

• разработка и принятие на федеральном уровне нормативных основ функционирования

• активная реализация деятельности инфраструктуры поддержки и развития

• настоящее время

Рис. 1. Стадии развития социального предпринимательства в России

Ведущую роль отводят основанному в 2007 г. Вагитом Алекперовым Фонду региональных социальных программ «Наше будущее», а также появившимся в начале 2010-х годов Центрам инноваций в социальной сфере (ЦИСС), осуществляющим обучение методам социального предпринимательства и поддержку существующих проектов [1].

Вместе с тем, по последним данным, социальный бизнес в России все еще довольно не популярен, им занимаются только порядка 1,0% предпринимателей (в Западной Европе, например, этот показатель достигает 25,0%), а вклад в ВВП оценивается не более чем в 0,4%. В основном присутствие социального предпринима- тельства отмечают в фермерстве, переработке бытовых отходов, поддержке инвалидов, пожилых людей, выпускников детских домов, туризма, местных ремесел. Но и эти проекты не столь масштабны и успешны. Кроме того, не охваченными остаются, например, такие актуальные для современного общества проблемы как наркомания, алкоголизм и безработица. Отмечается и то, что более 50,0% социальных предпринимателей – это женщины [8, 13].

Основные участники системы поддержки развития социального предпринимательства в России представлены на рисунке 1 [12].

|

• Программы поддержки социального предпринимательства «Лукойл», «Русал», «СУЭК», «Северсталь», «Металлоинвест», |

|

|

Крупный бизнес |

«Норильский никель», «Металлоинвест», «Объединённая металлургическая компания» (ОМК) и т. д. |

Банковская сфера

• Исследования и специальные программы, предоставление кредитов по пониженной ставке (Внешэкономбанк и др.)

-

• Агентство стратегических инициатив, АСИ

-

• Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России»

•Проект «Опора-Созидание»

-

• Российский союз промышленников и

- Институциональн предпринимателей (РСПП)

ая поддержка •Межрегиональная общественная организация

«Достижения молодых»

-

• Благотворительный фонд «Навстречу переменам»

-

• Российский микрофинансовый центр (РМЦ)

-

• Торгово-промышленнуая палата России

-

• Общественная палата Российской Федерации

Рис. 1. Основные участники системы поддержки развития социального предпринимательства в России

Большинство сложившихся проблем в развитии социального предпринимательства сегодня складывается в силу непрора-ботанности законодательных основ его функционирования и поддержки [11].

Первый законопроект, в котором дается понятие «социальное предприятие», формы и виды поддержки социальных предприятий, утвержден совсем недавно – в марте текущего года, но и он еще не реализован на практике.

Все это приводит к отсутствию системности в поддержке социального предпринимательства. Фактически, именно поэтому не существует и конкретных статических данных характеризующих его развитие. Ведь нет законодательных основ, признающих социальные предприятия как особый вид экономической деятельности, а значит, и нет возможности выделить их из общей массы других предприятий. Строить же статистику только по данным развития социально ориентированных некоммерческих организаций – в корне не верно, поскольку они имеют иной статус и идею функционирования. В силу всего этого, решение стать социальным предпринимателем не дает никаких льгот и привилегий, а лишь говорит о том, что предпринимателю придется на общих основаниях, без налоговых льгот и помощи от федеральных властей продвигать свою продукцию, надеясь только на прямое или опосредованное федеральное субсидиро- вание, как представителя «малого и среднего предпринимательства» [2, 3].

Именно поэтому, сейчас в условиях законодательной неопределенности представители крупного бизнеса не стремятся заниматься социальным предпринимательством, им более понятна благотворительность, не несущая каких-либо дополнительных финансовых затрат и усилий.

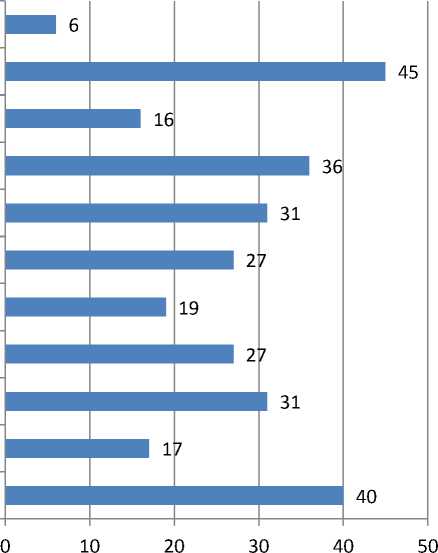

Эффективность поддержки развития социального предпринимательства на современном этапе хорошо отражают данные рейтинга стран с лучшими условиями для социальных предпринимателей, составленного благотворительной организацией Thomson Reuters Foundation, специалисты которой опросили более 900 экспертов в области социального предпринимательства (инвесторы, исследователи, чиновники, социальные предприниматели и др.) из 45 стран с крупнейшей экономикой. Основные выдержки из рейтинга, с указанием занимаемой позиции в нем России, представлены на рисунке 2 [15].

Хорошие возможности продаж частному потребителю

Темпы роста социального предпринимательства

Реализация социальных товаров и услуг государству

Реализация социальных товаров и услуг бизнес-партнёрам

Привлечение в социальный бизнес специалистов высокого уровня

Информирование населения о сути и возможностях социального предпринимательства

Получение нефинансовой поддержки

Реальность привлечения инвестиций

Возможность получения социальными предпринимателями грантов

Уровень государственной поддержки социального предпринимательства

Благоприятность условий для старта социального бизнеса

Рис. 2. Место России в рейтинге по определению страны с лучшими условиями для социальных предпринимателей

В сложившихся условиях важно говорить о необходимости перестройки всей системы предоставления социальных услуг. Необходима модель, отвечающая перспективам социально-экономического развития России.

Актуальным становится развитие национальной модели социальной политики включающей в себя два компонента:

-

1 . Социальное обслуживание, то есть дотирование нуждающихся нетрудоспособных.

-

2 . Социальную поддержку, или субсидирование нуждающихся трудоспособных, с целью приоритетного инвестирования в развитие социально-предпринимательской активности граждан.

Поэтому, актуальными действиями в рамках приоритета модернизации социальной сферы и развития социального предпринимательства становятся:

-

– комплексный анализ, выявление «уязвимых точек» и «точек роста»;

-

– стимулирование появления социальноориентированных бизнес-проектов;

-

– развитие инвестиционной привлекательности, привлечение бизнеса к решению проблем социальной сферы;

-

– стимулирование качественной подготовки и переподготовки, повышения квалификации специалистов для социальной сферы;

-

– выработка новых механизмов финансирования соцсферы через ГЧП;

-

– определение направлений внедрения СО НКО в выполнение государственного социального заказа;

-

– реорганизация государственного социального обеспечения в негосударственное на условиях ГЧП;

-

– формирование системы информационной открытости в социальной сфере.

Среди предпосылок дальнейшего развития социального предпринимательства в России выделяются:

-

1) Дальнейшее повышение эффективности деятельности социальных и благотворительных фондов по решению социальных проблем, четкий контроль за эффективностью и адресностью выдаваемых грантов и конкурсных премий [7].

-

2) Дальнейшее развитие конкурентной среды путем создания предпосылок к расширению ассортимента предлагаемых социальными предпринимателями товаров и услуг.

-

3) Максимально возможное привлечение крупного бизнеса к решаемым социальным проблемам, объединение его усилий с усилиями социальных предпринимателей.

-

4) Повышение молодежной социальной активной, предоставление возможностей получения образования в сфере социального предпринимательства (особенно в регионах) [5, 10, 14].

-

2. Актуальные проблемы развития сферы социального предпринимательства

Среди основных причин столь низкой популярности в России социального предпринимательства стоит отметить:

– все еще слабую проработанность законодательной базы функционирования социального предпринимательства;

– отсутствие сформированного класса социальных предпринимателей, проявление чаще всего отдельных инициатив, но не массового, объединенного движения;

– наличие кризиса репрезентативности – наблюдается проявление высокой активности поддержки со стороны экспертов и государства «сверху» и низкая активность граждан «снизу», тогда как социальные инициативы должны быть рождены активными гражданскими позициями и бизнесом;

– присутствие иждивенческого подхода у социального предпринимателя, его ожидание помощи от государства при запуске и реализации проекта. Как яркий пример – «грантовая игла» для НКО, когда организации появляются с получением государственного гранта и прекращают свою деятельность с его завершением;

– наличие проблемы тиражирования – поскольку большинство социальных предприятий существует благодаря только активности и харизме их основателей, без которых перестают существовать, либо становится обычным бизнес-проектом;

– зачастую реализация идей социального предпринимательства, в силу своей со- циальной составляющей, требует наличия специалистов узкого профиля, имеющих навыки и право работы с особой целевой аудиторией (например, с людьми с ОВЗ, с наркозависимыми людьми и т.д.), что чаще всего малому и среднему бизнесу финансово не доступно;

– необходимость получения льгот по налогообложению и поиск возможности участвовать в грантовых конкурсах приводит к тому, что российские социальные предприниматели начинают создавать различные формы некоммерческих организаций (НКО), те же, кто ориентирован на коммерческую деятельность, действуют на общих основаниях, приобретая статус субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП);

– штат сотрудников социального предпринимателя не менее чем на 50,0% должен состоять из граждан «социально уязвимых» категорий, т.е. инвалидов, многодетных семей, выпускников интернатов, детских домов и реабилитационных центров, пенсионеров, людей предпенсионного возраста и т.д.). А это требует дополнительных затрат, связанных с обучением (переобучением) данных граждан, с обеспечением надлежащих условий труда и особых условий занятости, созданием доступной среды, что очень часто отпугивает потенциальных работодателей, вынужденных функционировать на рынке на общих условиях с другими субъектами предпринимательства;

– имеет место региональное различие в тенденциях развития и поддержки социального предпринимательства, в силу чего в одних регионах формируется целая инфраструктура поддержки социальных биз-нес-инициатив граждан, а в других – потенциальные и уже функционирующие предприниматели даже не знают куда они могли бы обратиться за консультацией или финансовой поддержкой.

Рекомендации

Все вышесказанное позволяет определить, что основной перечень направлений дальнейшего совершенствования системы поддержки сферы социального предпринимательства предполагает:

-

1. Дальнейшее развитие и совершенствование законодательной и нормативной базы для создания условий по устранению административного вмешательства и обеспечению свободы социального предпринимательства;

-

2. Установление оптимальных и для социальных предпринимателей и для бюджета страны налоговых ставок, позволяющих стимулировать рост их деятельности.

-

3. Упорядочение контрольно-надзорных процедур, скорейшая адаптация новых направлений их реализации.

-

4. Увеличение количества инфраструктуры поддержки сферы социального предпринимательства (особенно в регионах), создание ассоциаций социальных предпринимателей, реализация деятельности акселерационных платформ поддержки социальных проектов непосредственно в регионах (это значительно снизит расходы предпринимателей-участников данных платформ).

-

5. Расширение возможностей финансирования безработных граждан, желающих открыть собственное дело.

-

6. Дальнейшее повышение эффективности использования выделяемых финансовых ресурсов, посредством снижения процентных ставок по предоставляемым кредитам, расширения перечня финансовых продуктов в региональных микрофинансо-вых и гарантийных организациях, увеличения максимального размера микрозайма, снижения требований к потенциальным заемщикам и кредитному портфелю региональных микрофинансовых организаций.

-

7. Расширение возможностей участия социальных предпринимателей в выполнении государственных заказов и заказов государственных корпораций.

-

8. Очень актуальным и своевременным становится обеспечение встраивания социального бизнеса в производственные цепочки крупных государственных компаний, координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, реализация проектов по популяризации социального предпринимательства.

Заключение

Таким образом, созданная в России в настоящее время система государственной поддержки социального предпринимательства требует дальнейшего своего совершенствования, а при разработке комплексных мер поддержки субъектов социального предпринимательства необходимо учитывать сложившуюся в настоящее время практику функционирования данных форм хозяйствования, интересы занятых в данной сфере работников, тенденции развития экономики. Только в этом случае государственная поддержка социального предпринимательства окажется эффективной, будет способствовать дальнейшему становлению и развитию данной сферы в интересах национальной экономики.

Список литературы Социальное предпринимательство: потенциал и меры поддержки

- Арай Ю.Н., Бандалюк О.В., Баркан Д.И., Благов Ю.Е., и др. Управление проектами в области социального предпринимательства. - СПб: Санкт-Петербургский государственный университет, 2017. - 163 с. - 978-5-288-05719-9. ISBN: 978-5-288-05719-9

- Герасикова Е.Н. Качество жизни и его взаимосвязь с развитием социальной инфраструктуры // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. - 2016. - № 11 (62). - С. 79-84.

- Герасикова Е.Н. Региональные аспекты управления качеством жизни населения в России // Universum: экономика и юриспруденция. - 2019. - № 1 (58). - С. 9-13.

- Герасикова Е.Н. Современные тенденции совершенствования системы поддержки сферы малого и среднего предпринимательства в России // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 9-3 (86). - С. 404-409.

- Герасикова Е.Н., Чумакова Ю.В. Социализация как направление повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. - 2016. - № 12 (69). - С. 28-32.