Социальное пространство: от концептуального понимания к трансформации взаимодействия бизнеса и общества в экономическом поле

Автор: Наталья Николаевна Яшалова, Никита Александрович Ненастьев, Евгения Владимировна Потравная, Дмитрий Александрович Рубан

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Теории управления, пространственной и региональной экономики

Статья в выпуске: 3 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение: социальное пространство представляет научный интерес во многих областях исследования благодаря его многомерности и многоаспектности. Особую актуальность приобретает изучение экономического поля этого пространства в силу его динамики в Российской Федерации. Анализ современной информационной повестки показывает перспективное направление позитивных трансформаций данного поля – улучшение взаимодействия бизнеса и общества, основанное на формировании в стране социально ответственного предпринимательства. Эта задача требует не только теоретического осмысления, но и поиска путей количественного измерения процесса и результата перехода бизнеса к новой модели функционирования. Цель: выявление специфики современной корпоративной социальной ответственности бизнеса, позволяющей ему успешно функционировать в сложившемся экономическом поле социального пространства Российской Федерации. Методы: анализ научной литературы, научная абстракция и моделирование, качественный анализ документов – материалов медиаресурсов. Результаты: основы концепции социального пространства довольно полно раскрыты в трудах ученых-классиков, по большей части социологов, и продолжают изучаться современными исследователями. Однако само понятие «социальное пространство», его элементы и структурные связи между ними нуждаются в переосмыслении ввиду непрерывного процесса их трансформации. Совокупность факторов этой трансформации, их системность и классификация составляют основу для изучения тенденций развития в том числе и экономического поля. Изменения, происходящие в последнем, во многом определены социальной ориентированностью отечественного бизнеса, выявленные требования государства и общественности к которому должны составить фундамент дальнейшего анализа. Выводы: за последние годы на первый план выходит несколько требований, задающих критерии для предприятия, удовлетворяющего запросам общества и государства. Среди них своевременное уведомление о начале предпринимательской деятельности, работа вне «серой зоны», безопасность и качество производимого продукта, создание равных возможностей для участия населения в общественной жизни, содействие развитию трудового потенциала общества, финансовая поддержка исследовательской, волонтерской и благотворительной деятельности, цифровизация, учет экологических факторов, социальная инклюзия и открытость для диалога с остальными акторами социального пространства.

Социальная реальность, зоны, акторы, социально ориентированный бизнес, общественность, требования, инициативы, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/147251775

IDR: 147251775 | УДК: 332.122 | DOI: 10.17072/2218-9173-2025-3-447-472

Текст научной статьи Социальное пространство: от концептуального понимания к трансформации взаимодействия бизнеса и общества в экономическом поле

Эта работа © 2025 Яшаловой Н. Н., Ненастьева Н. А., Потравной Е. В. и Рубана Д. А. распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите

This work © 2025 by Yashalova, N. N., Nenastyev, N. A., Potravnaya, E. V. and Ruban, D. A. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International. To view a copy of this license, visit

Более тридцати лет в Российской Федерации происходят общественные трансформации, вызываемые большим количеством социально-политических и социально-экономических событий, возникновением новых задач, вызовов и связанных с ними перспектив. Эта динамика влияет на принятие решений и активность взаимодействия социальных акторов в конкретный отрезок времени. Вызовами начала 2020-х годов стали пандемия COVID-19 и задача по укреплению суверенитета в условиях быстрого становления многополярного мира, имеющие ярко выраженные социально-экономические эффекты. Отсюда возникает научная проблема понимания происходящих процессов и поиска механизмов адаптации к ним экономики и общества, требующая обращения к накопленным теоретическим знаниям в области организации и трансформации социального пространства, в особенности его экономического поля как основополагающего.

Зародившаяся еще в XVII веке и представленная в трудах ученых-классиков: Г. Зиммеля, И. Гофмана, Э. Гидденса, П. Бурдье, Я. Л. Морено, П. А. Сорокина, Р. Э. Парка и др. – теория социального пространства продолжает развиваться усилиями современных исследователей. К последним можно отнести (Иванов, 2013; Кутовая, 2019). При этом фокус внимания в научных работах все больше смещается в направлении взаимодействия бизнеса с обществом в экономическом поле и за его пределами. Среди авторов, нацеленных на изучение данного аспекта существования и развития социального пространства, П. В. Разов,

Т. Де Соуза Амарал, С. Р. да Сильвейра Баррос, Дж. Коннелл, С. Дж. Пейдж, И. Шериф, Дж. Хибберт.

В связи с обозначенной тенденцией цель настоящей исследовательской работы – выявить комплекс актуальных требований государства и общества к социально ответственному бизнесу, где взаимодействующие стороны рассматриваются как главные акторы экономического поля социального пространства Российской Федерации.

Для достижения этой цели необходимо последовательно выполнить ряд задач, а именно:

-

1) рассмотреть эволюцию подходов к трактовке понятия «социальное пространство»;

-

2) операционализировать понятие «социальное пространство»;

-

3) интерпретировать базовые понятия теории социального пространства;

-

4) изучить процесс трансформации социального пространства и его полей;

-

5) определить специфику экономического поля социального пространства;

-

6) описать механизм взаимодействия бизнеса и общества в социальном пространстве;

-

7) систематизировать ключевые требования государства и общественности к российскому социально ответственному бизнесу.

Теоретическая значимость работы проявляется в актуализации базовых понятий и положений концепции социального пространства, особенно в части раскрытия специфики его экономического поля. С точки зрения практики полученные результаты – комплекс основных требований к бизнесу со стороны других значимых социальных акторов – могут быть применены в виде параметров для дальнейшей его количественной и качественной оценки.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенное исследование носит в большей степени теоретический характер. Первоначально было необходимо обновить и доработать понятийнотерминологический аппарат социального пространства и установить базовые связи между его элементами, вычленив значимые для настоящей работы. Практическая часть сводилась к поиску и фиксации качественных данных из информационных ресурсов. Эти особенности обусловили выбор подходящего и достаточного набора методов, включившего в себя качественный анализ научной литературы и документов, представленных публикациями на отечественных медиаресурсах, а также научной абстракцией и моделированием в процессе переосмысления научных трудов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эволюция подходов к трактовке понятия «социальное пространство»

Формируемая в процессе жизнедеятельности общества социальная реальность среди прочих характеристик (динамичность, структурированность, стратифицированность, коммуникативность и др.) имеет пространственное измерение. По этой причине исследование любых взаимодействий членов общества сталкивается с понятием социального пространства, которое в науке трактуется неоднозначно.

Социология пространства возникла благодаря Георгу Зиммелю . Он впервые ввел в научный оборот термин «социальное пространство», отметив, что оно:

-

– становится таковым после освоения (придания социального значения, наполнения смыслами) людьми;

-

– обладает границами, очерченными связями, зонами деятельности и влияния.

«Человек не исчерпан пределами его тела или области, которую он непосредственно заполняет своей деятельностью, но лишь суммой влияния, которое он оказывает во времени и в пространстве» (Зиммель, 2002, с. 9). Подход Г. Зиммеля сводится к пониманию пространства как места, в котором индивиды и их группы взаимодействуют, то есть выступают социальными акторами. Конкретное социальное пространство обладает своим набором свойств, влияющих на данное взаимодействие. В крупных городах, отмечал ученый, имеют место высокий уровень свободы индивида и большая частота межличностных связей, что обусловливает обширные потребности людей, их желание выделяться.

Структура социального пространства предложена Ирвингом Гофманом , который для ее определения оперировал категориями «зона» и «зональное поведение», а именно рассматривал индивидуальные действия в зонах переднего и заднего плана:

-

– в зоне переднего плана индивиды стремятся создавать впечатление соблюдения ими стандартов и норм в повседневной жизни (в помещении магазина таковым является холл для обслуживания покупателей);

-

– в закулисной зоне они проявляют скрытые стороны своей личности, которые не принято или нельзя выносить в публичное пространство; здесь их действия не направлены на достижение эффекта для аудитории (в пример И. Гофман среди прочего приводит подсобные помещения в магазинах).

Зона обладает набором характеристик, позволяющих каждому социальному актору создать и сохранить впечатление. К ним относят действующее лицо, способы выражения, внешний вид, декорации, обстановку.

Таким образом, И. Гофман определил социальное пространство как «пространство, окруженное более или менее закрепленными барьерами, препятствующими чужому восприятию, – пространство, в котором регулярно осуществляется определенного рода деятельность» (Гофман, 2000, с. 283). Его способ интерпретации данного понятия и его составляющих носит название драматургического из-за подобия используемых терминов («передний план», «закулисная зона» и др.) тем, что применяются в театральной среде.

Параллельно с И. Гофманом поведение индивидов на переднем и заднем планах социального пространства изучал Энтони Гидденс . Он сделал несколько значимых выводов (Гидденс, 2018):

-

1) выделил важную функцию заднего плана: это средство установки психологической дистанции между взглядами индивидов на общественные процессы и их нормативной трактовкой;

-

2) определил, что социальное пространство существует, потому что в нем происходит социальное взаимодействие, характеризующееся наличием-присутствием – относительно долговременным нахождением индивидов в одной зоне, которое может быть добровольным или вынужденным (психиатрические лечебницы, тюрьмы и пр.), а также соприсутствием, когда акторы собираются вместе, используя разные возможности и способы (средства коммуникации, транспортную систему и пр.);

-

3) указал на районированность социального пространства. Нахождение группы индивидов в конкретной внутренней зоне будет обусловливать контекст их взаимодействия, то есть окружающая действительность повлияет на характер и прочие отличительные свойства их поведения, коммуникации.

Теоретические положения И. Гофмана, кроме Э. Гидденса, продолжал развивать Пьер Бурдье . Он полагал, что человек ощущает, скорее бессознательно, занимаемое им положение в социальном пространстве, что соотносится с его реальной позицией в структуре общества (Бурдье, 2007, с. 22). Складывающуюся при наборе социального опыта манеру действия индивида в обществе П. Бурдье называл габитусом, который образует габитат – место его обитания. Ученый называл трудной, невыносимой для социально далеких индивидов ситуацию их близкого расположения в физическом пространстве.

В то же время индивиды склонны выстраивать свое социальное окружение на основе предпочитаемых ими характеристик. Одну из них Якоб Леви Морено именовал социальным атомом, в который входят несколько групп людей и который увеличивается в объеме по мере развития человека (Морено, 2001, с. 197):

-

– окружающие, желающие вступить в отношения с данным человеком;

-

– отобранные самим этим человеком на основе его желания контактировать с ними;

-

– окружающие, желание контакта с которыми скрыто;

-

– окружающие, с которыми у индивида присутствуют открытые социальные связи.

Более строгий и приближенный к практике подход выражен в трудах Питирима Александровича Сорокина , автора одной из известных моделей социальной стратификации. Социальное пространство, по его мнению, следует определять как комплекс внутригрупповых связей между индивидами, который характеризует положение каждого из них в данной группе (Сорокин, 2005, с. 1–4). Пространство имеет статический и динамический аспекты: первый подразумевает положение человека в нем, его дистанцию до других людей, а второй – возможность его перемещения в данном пространстве, то есть социальную мобильность.

Наибольший научный и практический интерес представляют исследования городского пространства, основы для которых заложили представители чикагской школы. Например, Роберт Эзра Парк. Уделяя внимание вопросу районирования городов, он называет районы «естественными ареалами», или «естественными зонами», так как эти образования созданы не искус- ственно, не построены по плану (Парк и Баньковская 2002, с. 7). Ареал, по Парку, состоит из населения с его численными и расовыми характеристиками, условий его жизни и сложившихся в этой среде обычаев.

Объяснение сущности социального пространства и его компонентов в рассмотренных работах приведено в сводной таблице 1.

Таблица 1 / Table 1

Эволюция концепции социального пространства / Evolution of the social space concept

|

№ |

Автор подхода |

Содержание подхода |

|

1 |

Г. Зиммель (1858–1918) |

Социальное пространство – осваиваемая (наполняемая смыслами и значениями) людьми в ходе их взаимодействия область физического мира, характеризующаяся наличием социальных связей, влиянием и подчинением отдельных индивидов и групп, границами существования и свойствами, обусловливающими специфику человеческих интеракций |

|

2 |

И. Гофман (1922–1982) |

Социальное пространство – зона переднего или заднего плана, в которой осуществляются действия индивидов (социальных акторов) и которая обусловливает их характер через набор параметров: обстановку, декорации, действующие лица и др. |

|

3 |

Э. Гидденс (1938–н. в.) |

Основа – теория Гофмана. Социальное пространство районировано. Свойства окружения в пределах зоны «наличия-присутствия» индивида влияют на его взаимодействия с другими людьми, соприсутствующими с ним в данной части пространства |

|

4 |

П. Бурдье (1930–2002) |

Основа – теория Гофмана. Человек ощущает свое положение в социальном пространстве (позицию в социальной структуре общества), вырабатывает манеру действия в нем (габитус), влияющую на конструирование среды его обитания (габитата) |

|

5 |

Я. Л. Морено (1889–1974) |

Социальное окружение индивида может быть представлено социальным атомом, включающим в себя группы людей, с которыми данный человек контактирует (либо хочет контактировать) или которые желают контактировать с ним, скрыто или открыто |

|

6 |

П. А. Сорокин (1889–1968) |

Социальное пространство – комплекс внутригрупповых связей между индивидами, который характеризует положение каждого из них в данной группе, а также возможность перемещения между группами, стратами (мобильность) |

|

7 |

Р. Э. Парк (1864–1944) |

Районы города – «естественные зоны» (ареалы). Ареал состоит из населения с его численными и расовыми характеристиками, условий его жизни и сложившихся в этой среде обычаев |

Источник: составлено авторами на основе анализа научных трудов (Зиммель, 2002; Гофман, 2000; Гидденс, 2018; Бурдье, 2007; Морено, 2004; Сорокин, 2005; Парк и Баньковская, 2002).

Нельзя не отметить вклад, который вносится в понимание социального пространства новым направлением исследований, касающимся пространственного менеджмента. Большой интерес представляет работа Т. Вайнфур-тнер и Д. Зайдля , показавшая многомерность пространства в приложении к менеджменту (Weinfurtner and Seidl, 2019). В частности, эти специалисты обратили внимание на то, что пространство имеет не только физические, но также ментальные и социальные параметры, которые вовсе не обязательно совпадают. В проецировании на крупные территории (например, уровня региона) это означает, что их реально значимое пространство лишь отчасти определяется географическими границами, что обязательно должны учитывать управленцы. Бизнес, работающий в пределах обширного по площади региона, в действительности может воспринимать пространственные ограничения. И напротив, в небольшом по площади регионе взаимодействие бизнеса и населения может реализовываться весьма масштабно, что создает эффект широкого пространства.

Развитие технологий, изменение социально-экономических процессов, глобализационные тенденции – все это усложнило и расширило базовое понимание социального пространства. Современные ученые отмечают его многогранность, междисциплинарность и сложность интерпретации. Научные трактовки социального пространства включают, как правило, доминирование конкретного фактора, который и изучается в научно-прикладном аспекте.

В контексте социального пространства рассматриваются вопросы и хозяйственной деятельности социальных акторов, что определяет в качестве обязательной экономическую составляющую. Предметом обсуждения может выступать социоэкономическое пространство, где многообразные социальные отношения и взаимодействия осуществляются с целью экономической деятельности в процессе общественного воспроизводства.

Социальное пространство в контексте личного пространства изучается в работе И . А. Петрулевич , где индивид представлен с учетом многообразия своих персональных характеристик, субъективного восприятия времени, мотивации. В частности, автор поднимает вопросы влияния социального пространства на развитие человеческого ресурса и жизненного успеха горожан. В таком контексте «социальное пространство города является актуальным ресурсом успеха в условиях открытости городской среды, привлечения новых экономических мощностей, развития наукоемких производств, а также присоединения к городу новых территорий и, как следствие, включения в свою сферу большого количества людей, обладающих широким спектром профессиональных навыков» (Петрулевич, 2022, с. 181).

Классическая и современная научная литература предлагает множество трактовок рассматриваемого вида пространства. Большинство из них сконцентрировано на кооперации, взаимодействии и соперничестве населяющих его социальных акторов. Часть ученых склонна придавать социальному пространству свойства, характерные для понятия не абстрактного, а реального: органические, химические, физические и географические.

Наиболее распространенный подход к пониманию социального пространства заключается в его анализе через термины, стандартно применяемые для описания различных пространств: позиции акторов, их отношения, дистанции между ними, их практиками, сферами, в которых они действуют, и т. п. Все они в совокупности, их взаимосвязи и взаимодействия позволяют исследователям характеризовать данный феномен в целом.

Операционализация понятия «социальное пространство»

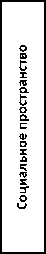

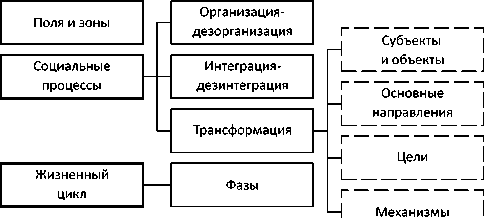

На основании разработанной О. И. Ивановым системы ключевых понятий для описания и анализа социального пространства (Иванов, 2013) построим схему, отражающую его структуру (рис.).

Рис. Структура (элементы) социального пространства / Fig. Structure (elements) of social space

Источник: составлено авторами на основе понятийного аппарата социального пространства, предложенного О. И. Ивановым (Иванов, 2013).

Интерпретация базовых понятий теории социального пространства

Исходя из представленной структуры социального пространства, можно дать ему наиболее общее (не содержащее упоминания всех элементов) определение: социальное пространство представляет собой сложноорганизованное пространство в абстрактном и физическом его выражении, имеющее свой жизненный цикл, размер (протяженность) и границы, внутри которых оно поделено на поля и зоны, населено социальными акторами и непрерывно трансформируется под влиянием характерных для него социальных процессов.

Большинство терминов, способствующих раскрытию сущности рассматриваемого явления, интуитивно понятны, не требуют ввода специальных дефиниций в силу их общенаучного (междисциплинарного) статуса. К таковым предлагается относить дезорганизацию, фазу, обмен, цели, границу, протяженность и т. п. Тем не менее ряд понятий следует прояснить для их однозначного трактования в будущих исследованиях.

Социальные акторы – индивиды, социальные группы, общности, движения и институты, осуществляющие жизнедеятельность, связанные взаимоотношениями и взаимодействующие в рамках социального пространства, его полей и зон, что выражено в обмене между ними ресурсами в соответствии с их личными или групповыми интересами и действующими социальными нормами (правилами).

Потоком называют последовательность взаимодействий и обменов, производимых между разными в физическом плане позициями, занимаемыми социальными акторами. Такие обмены являются целенаправленными, программируемыми и повторяющимися.

Скейпы , или каналы , не тождественны понятию «потоки», а представляют собой взаимосвязанные узлы для реализации потоков, включающие акторов-индивидов, организации, технологии, технику (машины), тексты и пр. Иными словами, любой поток формируется благодаря людям, деньгам, информации и т. д.

Под социальным полем будем понимать часть социального пространства, обладающую собственными вполне выраженными специфическими свойствами, в той или иной степени отличными от свойств иных его частей. В пределах подобного поля специфические черты приобретают и виды деятельности, и способы взаимодействия акторов, а также нормы-правила, которыми они руководствуются. Раскрытие человеческого потенциала происходит в доступных, открытых, организованных и интегрированных полях. В частности, в них социальным акторам проще совершать социальные перемещения. Поля с противоположными характеристиками не способствуют всестороннему развитию социума. Достижение высокого уровня развития потенциала людей делает их, в свою очередь, субъектами дальнейшего улучшения социальных полей.

Понятия «трансформация социального пространства» и «трансформация социального поля» стоит раскрыть более подробно.

Трансформация социального пространства или его полей

Трансформация социального пространства сводится к изменению его свойств (организация – дезорганизация, интеграция – дезинтеграция, протяженность и т. д.) путем преобразования: а) его элементов, б) связей между элементами, в) его связей с внешней средой – и природной, и социальной.

Трансформационные процессы в социальном пространстве могут иметь случайный (спонтанный) характер. Без специального контроля они действительно протекают подобным образом, однако в целом ряде ситуаций предпочтение отдается управляемым трансформациям. Управление данным процессом требует учета объективных ограничений и реальных возможностей, обоснования целесообразности вмешательства и установления границ для контроля.

Трансформация социальных полей по своей сути есть совокупность преобразований, их составляющих:

-

– появления новых мест-позиций;

-

– повышения или понижения их обеспечения ресурсами;

-

– внедрения новых социальных норм;

-

– изменения отношений между социальными акторами;

-

– появления иных типов социальных акторов;

-

– изменения способов входа и выхода из социального поля и пр.

Результатом подобных преобразований могут быть не только локальные перемены, но и крупные национальные. Например, в стране может измениться экономическое и общественно-политическое устройство. В таком случае, как правило, общественными группами проводятся активные действия, которые продиктованы их материальными интересами (Иванов, 2013, с. 62).

Классификация факторов трансформации социального пространства , которой планируется придерживаться в дальнейших исследованиях, производится по группам и с учетом разных признаков, ранее обобщенных в научной работе С. В. Кутовой (Кутовая, 2019, с. 66–67):

-

а) по местоположению относительно границ социальной системы:

– внешние (экзогенные), для которых характерна объективность, стихийность, сложная управляемость и низкая прогнозируемость последствий: событие в политической, экономической, культурной сфере, катастрофа природного или антропогенного характера и т. д.;

– внутренние (эндогенные) – разбалансированность социальной системы, конкуренция между социальными группами, изменения в местной общественной структуре, возникновение и внедрение инновации, появление нового ресурса и пр.;

-

б) по сфере возникновения:

– политические – принятие законодательных актов, введение стандартов, контроль за ценами на продукцию и пр.;

– экономические – изменение финансового положения, уровня безработицы и др.;

– социальные – доступность образовательных услуг, преобразование системы базовых ценностей населения, структура расходов и доходов и т. п.;

– технологические – научные практико-ориентированные открытия, появление на рынке новой продукции, стимулирование государством НТП и пр.;

-

в) по источнику возникновения:

– исходные – достижения в области науки и техники, изменение ценностей и культурных ориентиров, существование в условиях кризиса и т. п.;

– непосредственные – специфика сложившейся в социуме системы институтов и организаций и отдельных ее элементов как субъектов трансформаций;

– опосредующие – потребности и интересы индивидов из разных социальных классов групп;

-

г) по масштабу воздействия:

-

– общие – действующие на любую социальную систему: природные явления, производственные процессы, распространение информации и пр.;

-

– частные – оказывающие влияние на систему на отдельном этапе ее развития;

-

д) по целенаправленности воздействия:

– спонтанные – обусловленные совокупным эффектом множества социальных действий, в общей массе не вызванных желанием преобразований в конкретном направлении, но приведших к данному результату;

– управляемые – целенаправленно разрабатываемые, планируемые и реализуемые конкретными субъектами социального пространства и отраженные через указы, положения и законы.

Дальнейший анализ комплекса факторов может сводиться к определению:

-

1) специфики каждого фактора, в том числе в историческом и региональном аспектах;

-

2) степени воздействия каждого фактора, приоритетности факторов;

-

3) зависимости и взаимовлияния факторов;

-

4) степени их общего воздействия.

Цель подобного анализа – выявить: а) причины трансформации социального пространства, б) место и роль конкретного фактора в достижении конечного состояния пространства.

Как было упомянуто ранее, наиболее глубоких преобразований можно достичь при наличии таких характеристик социального поля, как доступность, открытость, организованность, интегрированность и т. п. Изменяя их и некоторые другие, а также уменьшая или увеличивая роль поля в жизни общества, можно контролировать перемещения в него и из него социальных акторов.

Не менее важен формирующийся у индивидов образ социального поля – их представления о его строении, их месте в нем и имеющихся возможностях для развития. Данный образ подкрепляется обменом мнениями и опытом между индивидами.

Частой причиной преобразований становится неодинаковое содержание ресурсов в местах-позициях. Между акторами, занимающими менее обеспеченные позиции и более обеспеченные, нередко возникает борьба за эти места. Один из таких ресурсов – социальные связи, образующие основу для полей. Изменяя их структуру и количество, индивиды способны влиять в том числе и на состояние экономики.

Иное направление представляет собой трансформация потребностей и способностей индивидов, неразрывно связанных с занимаемыми ими местами-позициями. Указанные свойства влияют на состояние социального поля путем формирования нового социального капитала в его границах.

Отдельного внимания заслуживают особенности и трансформация экономического поля как первичного и ведущего.

Специфика экономического поля социального пространства

Следует различать виды социальных полей: экономическое, политическое, научное, культурное, образовательное и др. Каждый из них функционирует относительно самостоятельно, однако нередки и их пересечения и наложения друг на друга, создаваемые социальными акторами. Механизм создания прост: один актор или их группа, предпринимая социальные действия, входят сразу в два и более поля.

Экономическое поле – центральное в рамках настоящего исследования – отличается от остальных следующими чертами (Иванов, 2013, с. 57–58):

– акторами выступают хозяйствующие субъекты, индивидуальные или коллективные;

– места-позиции хозяйствующих субъектов складываются в результате общественного разделения труда и определяются по социальноэкономическим критериям;

– расположение хозяйствующих субъектов во многом зависит от доли в совокупном капитале и уровня развития их человеческого потенциала;

– границы поля заданы текущими связями хозяйствующих субъектов;

– сужение и расширение этих связей прямо пропорционально влияет на размер поля, уменьшая или увеличивая его соответственно.

Отдельно взятое социальное пространство, в особенности его экономическое поле, обладает свойством конкурентоспособности в разной степени. Под конкурентоспособностью социального пространства будем понимать его способность обеспечивать выполнение целей и задач политико-экономической направленности, в том числе национально-государственных, для достижения экономических интересов, суверенитета и безопасности.

Уровень конкурентоспособности экономического поля любого социального пространства зависит от множества факторов, таких как наличие ресурсной базы в широком понимании этого термина, неравенство регионов по отдельным признакам, равномерность развития территорий, их диспропорции и т. п. Он демонстрирует степень готовности социального пространства и его полей (чаще – социально-экономической системы) к эффективному решению проблем, в особенности поддержания устойчивого развития. Повышение уровня конкурентоспособности среди прочих задач включает разработку социально-экономических критериев для его оценки.

В 2025 году актуальной проблемой, связанной с функционированием экономического поля социального пространства, выступают отношения и сотрудничество представителей бизнеса и общественности. Будучи неизбежными, эти отношения должны быть хорошо организованными и взаимовыгодными.

Взаимодействие бизнеса и общества в социальном пространстве

В частном случае, требующем особого внимания, социальными акторами могут выступать такие крупные обобщающие категории, как бизнес и общество. Существуют полярно противоположные представления об этих категориях (Bögenhold, 2024):

– как о едином фиксированном понятии «бизнес и общество», что объясняется «встроенностью» первого во второе, а также невозможностью, бесцельностью их раздельного существования и функционирования;

– как о раздельных самостоятельных понятиях, потенциально представляющих разные области для рассмотрения в академических и иных исследованиях.

Проведение исследования на избранную тематику требует применения междисциплинарного подхода. Потребность в этом подходе вызвана широким спектром изучаемых явлений и процессов социально-экономического плана, поэтому для их анализа обратимся одновременно к экономической и социологической теории и практике.

Действительно, трансформационные процессы в российском обществе становятся объектом изучения обеих названных наук. Современные отечественные исследователи поднимают вопросы роли бизнеса любого размера в этом процессе, говоря об относительно новой значимой репутационной характеристике бизнеса – его социальной эффективности , и выражают интерес к способам ее достижения. Например, отмечается ключевая роль личных ценностей и убеждений в появлении мотивации к ней и менее значительное влияние государственных стимулов (Разов и др., 2024, с. 9). Соответствие стратегии бизнеса стратегии социального развития государства представляет отдельный важный аспект формирования первой (Малинина и др., 2023).

Коммерческую деятельность, имеющую целью не только извлечение прибыли, но и учет и содействие общественным интересам, принято называть социальной. Так были введены в научный и профессиональный оборот термины «социальный бизнес» (социально ответственный), «социальное предприятие», «социальное предпринимательство». Они используются в рамках концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), реже именуемой социальной ответственностью бизнеса (СОБ). Реализация данной концепции фирмой сводится к поддержанию ею своего устойчивого развития, основанного на принципах ESG – требованиях в области экологии, социальной политики и корпоративного управления. Исследования ESG-трансформации российского бизнеса актуальны и в настоящее время (Довбий и Коврижкина, 2022; Колодняя, 2023). Доказано существенное влияние КСО и «зеленых» инноваций на конкурентоспособность производства, причем инновации данного типа являются посредниками между социальной ответственностью и конкурентоспособностью бизнеса (Padilla-Lozano and Collazzo, 2022, p. 21–22). В частности, отмечается особая актуальность концепции КСО для развития современных российских компаний, даже большая по сравнению с западными странами (Новиков, 2024, c. 521).

Работа социально ответственного бизнеса неразрывно связана с социальными инновациями и гражданским обществом (De Souza Amaral and da Silveira Barros, 2024). Данный вид инноваций, по нашему мнению, следует считать связующим звеном между бизнесом и обществом. Механизм взаимодействия последних двух в таком случае основывается на взаимном интересе к нововведениям в социальной сфере. Гражданское общество заинтересовано в решении собственных проблем посредством финансовой и иной помощи от коммерческих предприятий, которые, в свою очередь, согласны оказывать ее взамен на административные преференции, инвестиции от партнеров и др.

Гражданское общество подразумевает справедливое и равноправное отношение к его членам, которое не должно зависеть от состояния их здоровья и имеющихся способностей, а также равенство их возможностей. К примеру, предприятия из туристической отрасли, учитывая тенденцию к росту числа заболеваний нередко протекающей скрыто деменцией среди населения, остающегося потребителем услуг отдыха и развлечений, должны сознательно адаптироваться к особенностям клиентов из этой группы (Connell et al., 2017).

Научная, публицистическая и иная литература изобилует примерами, демонстрирующими зависимость успешного ведения бизнеса от выполнения им запросов и требований общества. По этой причине и для организации данного процесса важно знать и понимать все возможные их взаимосвязи. Базовыми инструментами для определения требований и демонстрации их выполнения служат рекламные маркетинговые исследования и связи с общественностью (например, в фокусе внимания отечественных исследователей сегодня находится направление «социально-этический маркетинг» (Барабанов и др., 2024)). Идентифицировав с их помощью запросы потребителей, предприятия выполняют приемлемые для себя: улучшают деловую этику, вводят дополнительные меры по охране окружающей среды и т. д. Эти действия, с одной стороны, удовлетворяют требованиям общества, с другой – повышают социально-экономический статус выполнившего их предприятия.

Бизнес также заинтересован во внедрении новейших технологических разработок, способных позитивно повлиять на производственный процесс и производственные отношения. Другой влияющий фактор – социальнополитические процессы: принятие новых законов, в особенности касающихся налогов для юридических лиц, изменения в половозрастной структуре общества, тенденции занятости населения и т. д.

Вышеописанный процесс получил название социального учета ( social accounting ). Эта категория в большей степени является макроэкономической. Учет сводится к пониманию соотношения отраслей и институтов экономики с экономикой в целом и обществом (Marshall, 2015). Механизм социального учета осуществляется по алгоритму:

-

1) выдвижение обществом требований к бизнесу;

-

2) применение предприятиями инструментов для идентификации запросов общества, таких как:

-

– научные исследования, в том числе рекламные маркетинговые;

– технологии связей с общественностью;

-

3) выполнение предприятиями приемлемых для них требований;

-

4) демонстрация их выполнения по различным каналам связи;

-

5) удовлетворение потребностей общества. Повышение социальноэкономического статуса предприятия, получение им лояльности клиентов, административных преференций и пр.

Центральным понятием в рассматриваемой концепции является устойчивый бизнес. Устойчивость бизнеса ( business sustainability ) будем трактовать, опираясь на позицию С. Рейндла (Reindl, 2024), в виде стратегического подхода к поддержанию баланса экономического процветания (роста), построенного на рациональном природопользовании и социальной ответственности. Значительное влияние данной концепции на организации стало возможным во многом благодаря совокупности двух определяющих факторов:

-

1) признанию организациями потребности в совместном решении глобальных проблем, влияющих в том числе и на их жизнеспособность и нормальное функционирование;

-

2) отсутствию противоречия с главной целью многих из них – сохранением прибыли, что особенно важно для коммерческих предприятий и фирм.

Устойчивость должна восприниматься как источник конкурентных преимуществ и инноваций, для чего ее принципы встраиваются в ведущие бизнес-модели компании, что положительно влияет на стратегическое управление (Snihur and Bocken, 2022). Применяемая готовая или создаваемая стратегия, как правило, обязательно включает пункты, связанные с:

-

– минимизацией отрицательного влияния на окружающую среду;

– содействием социальному равенству;

– поддержанием экономической жизнеспособности в долгосрочном периоде.

В последних экономических исследованиях (Осадчий и др., 2023; Юйцин, 2023) были снова подтверждены главные принципы и направления устойчивого развития и КСО, не теряющие актуальности в современном мире:

– мониторинг взаимодействия и взаимозависимости хозяйственной деятельности людей и природной среды с расчетом негативных последствий для последней;

– поддержание многообразия одновременно и культурной жизни, и природной среды;

– признание проблемы истощения ресурсов при невозможности восстановления некоторых их видов, что требует разработки мер по ограничению их использования;

– целесообразное, рациональное, безопасное и эффективное управление с ориентацией на благополучие будущих поколений;

– осознание индивидами необходимости корректировки своего поведения по отношению к окружающей среде, особенно если оно выражено в деструктивной форме.

Повышению уровня КСО способствует и реализация принципов интернет-экономики, когда ответственность персонала организации поддерживается и усиливается за счет повышения его вовлеченности во все происходящие в ней процессы (Мадьяров, 2023). Другим инструментом для развития в данном направлении является корпоративный кодекс организации (Гильдин-герш, 2023).

Вышеизложенные теоретические концепты подтверждают необходимость мониторинга актуальных общественных запросов по отношению к действующему в стране бизнесу. Их знание позволит в будущем сформировать идеальную модель социально ответственного бизнеса для оценки предприятий по заданным в ней параметрам. Практика подобной или сходной оценки уже присутствует в научных работах последних лет (Потапов, 2023; Тимофеева, 2021).

Социально ответственный бизнес в Российской Федерации: 2023– 2025 годы

Результаты изучения материалов ведущих отечественных средств массовой информации за указанный период на предмет жалоб, претензий, запросов и т. п. со стороны общественности и предписаний органов власти по отношению к частным предприятиям продемонстрированы в таблице 2.

Таблица 2 / Table 2

Наиболее распространенные требования государства и общественности к российскому социально ответственному бизнесу и его собственные инициативы в 2023–2025 гг. / The most common government and public demands to Russian socially responsible business and its own initiatives in 2023–2025

|

Требования |

Примеры случаев |

|

Своевременное уведомление Роспотребнадзора о начале предпринимательской деятельности |

Размер штрафа за несоблюдение закона составляет до 60 тыс. рублей. Особый контроль требуется за заведениями, работающими в сфере общественного питания |

|

Безопасность продукции – товаров, услуг, работ – для потребителя и своевременная ее оценка, в особенности от поставщиков |

Многократные случаи отравлений продовольственной продукцией: 23 декабря 2024 г. Блокировка крупной компанией партии товара от производителя и приостановка новых его поставок после отравления покупателей и выявления нарушений в Роспотребнадзоре. 2023 г. Инвестиции «Яндекса» в цифровую безопасность (свыше 6 млрд рублей): усиление защиты пользовательских данных, улучшение безопасности инфраструктуры, совершенствование технологий борьбы с мошенниками |

|

Поддержание надлежащего уровня качества предоставляемых услуг и реализуемых товаров |

Октябрь 2024 г. Стабильный спрос и его рост на косметологические услуги надежных частных мастеров и бьюти-центров на фоне высоких темпов роста цен на них – 15–20 % в год |

|

Требования |

Примеры случаев |

|

Создание условий для проявления трудового потенциала общества, в особенности:

|

2023 г. Финансирование компанией «Русал» создания металлургического кластера из четырех колледжей Свердловской области. 2023 г. Открытость проекта «Яндекс Go» для соискателей-женщин: число водителей данного пола увеличилось на 18 %; более 2 тыс. кандидатов с нарушением слуха нанято на работу |

|

Финансовая поддержка социально значимых научных исследований в форме благотворительности и грантов |

В состав попечительского совета Русского географического общества входят крупные предприниматели, организаторы бизнеса и руководители корпораций, финансирующие проведение научных экспедиций |

|

Организация и поддержка волонтерской деятельности |

По мнению представителей бизнеса и НКО, выраженному на Всероссийском слете волонтеров Сбера, человекоцентричным организациям для поддержания лидирующих позиций следует уделять внимание волонтерству1. Январь – февраль 2025 г. Изготовление и передача заводом «Красный маяк» технологии для просеивания загрязненного песка волонтерам |

|

Активное применение цифровых сервисов и услуг и помощь гражданам в их освоении (цифровая трансформация общества) |

Проект Всероссийской акции «Цифровой диктант» поддерживается представителями цифрового контура России |

|

Участие в благотворительной деятельности |

Практика округления стоимости заказов на сервисах «Яндекса» с отчислениями в фонд «Помощь рядом» |

|

Учет требований социальной инклюзии |

2023–2024 гг. Включение «Яндекс Go» опций для людей с особенностями здоровья |

|

Организация площадок и внедрение технологий для открытого диалога с обществом |

2023 г. Скрининги, просветительские проекты компании BIOCAD по информированию людей о социально значимых заболеваниях, формированию доверия к продукции и пр. |

|

Выход из «серой зоны» |

По данным организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», в отечественной сфере грузоперевозок имеют место неуплата налогов (в районе 300 млрд рублей), занижение фонда оплаты труда, сокрытие выручки и другие нарушения2 |

Источник: составлено авторами по результатам анализа материалов массмедиа.

Отдельного внимания заслуживает поддержка молодежи, состоящая в сотрудничестве с молодыми специалистами, которая позволяет:

-

1) выявлять талантливые кадры, являющиеся сильным источником для генерации идей, особенно в плане разработки инновационных подходов к развитию предприятий. Новые предложения, в свою очередь, помогают адаптации бизнеса к современным социально-экономическим условиям;

-

2) создавать положительный имидж для укрепления общей репутации компании и закрепления за ней статуса социально ответственного работодателя.

С этой целью бизнесу необходимо сформировать платформу, на которой обе стороны смогут обмениваться знаниями и опытом. Инструментами здесь могут быть поддержка исходящих от молодежи инициатив, включенность в образовательные проекты, организация программ стажировок и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В исследовании выявлена специфика корпоративной социальной ответственности современного бизнеса для его успешного функционирования в экономическом поле социального пространства Российской Федерации. Для этого в ходе работы были последовательно решены все поставленные задачи.

Во-первых, анализ эволюции подходов к трактовке понятия «социальное пространство» позволил установить, что оно, в экономических исследованиях чаще рассматриваемое применительно к конкретному региону, зародилось преимущественно в рамках социологической теории и формировалось как самостоятельная и, позднее, междисциплинарная научная концепция в трудах ученых XVII–XX веков. Следует отметить, что выводы исследователей прошлых столетий продолжают дополняться и расширяться и в XXI веке, когда на центральный план выходит изучение взаимодействия крупных групп социальных акторов: государства, бизнеса и общества.

Во-вторых, в результате операционализации и интерпретации понятия «социальное пространство» и изучения процесса его трансформации авторы настоящей статьи согласились понимать под таковым сложноорганизован- ное пространство в абстрактном и физическом его выражении, имеющее свой жизненный цикл, размер (протяженность) и границы, внутри которых оно поделено на поля и зоны, населено социальными акторами и непрерывно трансформируется под влиянием характерных для него социальных процессов. Данная дефиниция включает все стержневые, на наш взгляд, элементы анализируемого феномена. В дальнейшем она может быть сужена в зависимости от направленности исследований.

В-третьих, была определена специфика экономического поля социального пространства как представляющего особый научный интерес по причине функционирования в нем одного из основных реализаторов крупных социальных трансформаций – бизнес-сообщества страны. Кроме того, предложен упрощенный механизм взаимодействия его представителей с государственными и общественными структурами, который включает три информационных потока о необходимых преобразованиях – запросы общества, предписания государства и собственные социальные инициативы – и может стать основой для последующего анализа.

Новизна полученных научных результатов проявляется, с одной стороны, в систематизации и актуализации общей теории социального пространства, с другой – в предложении основы для более детальной разработки механизма взаимодействия главных социальных акторов экономического поля.

Практическая значимость проведенного исследования находит отражение в составленном перечне главных требований к социально ответственному бизнесу за последние два-три года. Он дал возможность задать критерии предприятия, удовлетворяющего запросам общества и государства: своевременное уведомление о начале предпринимательской деятельности, работа вне «серой зоны», безопасность и качество производимого продукта, создание равных возможностей для участия населения в общественной жизни, содействие развитию трудового потенциала общества, финансовая поддержка исследовательской, волонтерской и благотворительной деятельности, цифровизация, учет экологических факторов, социальная инклюзия и открытость для диалога с остальными акторами социального пространства.

Разработка темы требует проведения дальнейших исследований, связанных с недостаточной изученностью взаимодействия наиболее крупных групп социальных акторов – государства, бизнеса и общества – в современной экономике; с необходимостью применения на практике модели трех информационных потоков о необходимых преобразованиях для бизнеса; с переводом перечня указанных актуальных требований в набор критериев и параметров для оценки социально ответственных предприятий.