Социальное самочувствие учителей в период реформ в системе образования (на примере г. Вологды)

Автор: Головчин Максим Александрович, Соловьева Татьяна Сергеевна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Социология региона

Статья в выпуске: 4 (101) т.25, 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение: учителя в России традиционно являются одной из наиболее уязвимых социально-профессиональных групп населения. В связи с этим исследования социального самочувствия педагогов - одно из актуальных научных направлений, так как социальное положение и психологическое самочувствие учителей во многом определяет качество образования. Материалы и методы: в статье на примере г. Вологды представлены результаты третьей волны мониторинга (2017 г.) экономического положения и социального самочувствия педагогов Вологодской области, проводимого Федеральным государственным учреждением науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» (до августа 2017 г. - Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук) с 2011 г. при непосредственном участии авторов. Для интерпретации полученных данных использовались методы анализа, синтеза и сравнения. Результаты исследования: анализ социального самочувствия педагогов школ г. Вологды в период реформ в образовании (2010-2017 гг.) позволил выявить тенденции ухудшения социального настроения учителей и показателей самоидентификации, снижение покупательной способности, заработной платы и доверия к проводимой образовательной политике. В то же время сократилась доля педагогов, желающих оставить работу в школе ради работы в другой сфере. Учителя стали более уверенно говорить, что их труд приносит пользу обществу. В статье обозначены основные направления, способствующие улучшению показателей социального самочувствия педагогов. Обсуждение и заключения: исследование показало, что при определенных положительных моментах сохраняются негативные тенденции в социальном самочувствии учителей. Этот вывод подтверждается другими региональными и общероссийскими исследованиями, что говорит о необходимости корректировки современной образовательной политики в направлении повышения социального статуса и престижа учительской профессии, а также уровня жизни педагогов.

Регион, учителя, социальное самочувствие, материальное благополучие, реформы, самоидентификация

Короткий адрес: https://sciup.org/147222769

IDR: 147222769 | УДК: 371-051:37.014(470.4)

Текст научной статьи Социальное самочувствие учителей в период реформ в системе образования (на примере г. Вологды)

Обсуждение и заключения: исследование показало, что при определенных положительных моментах сохраняются негативные тенденции в социальном самочувствии учителей. Этот вывод подтверждается другими региональными и общероссийскими исследованиями, что говорит о необходимости корректировки современной образовательной политики в направлении повышения социального статуса и престижа учительской профессии, а также уровня жизни педагогов.

Введение. Система образования в России находится в состоянии постоянного реформирования. В 2000-х гг. произошли значительные перемены в системе общего образования, связанные с переходом на единую итоговую аттестацию выпускников, введением профильного обучения, внедрением федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов педагога, переходом на новую систему оплаты труда и эффективные контракты и т. д. Все изменения в той или иной степени затрагивают непосредственных участников образовательного процесса, в том числе учителей, от работы которых напрямую зависит качество образования.

Неслучайно в последние годы этот вопрос все чаще обсуждается на самом высоком уровне. Президент России В. В. Путин на заседании Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования в 2015 г. отметил, что «во все времена в основе качественного школьного образования лежала работа учителя. Сегодня требования к этой профессии многократно возрастают. Создание достойной мотивации учителей, условий для их постоянного самосовершенствования и повышения квалификации сегодня становится ключевым фактором развития всей системы общего образования»1.

Успешность реформ в общем образовании во многом определяется готовностью педагогов принять данные нововведения. От того, каким образом они оценивают свою роль в этих процессах, зависит положение учительства в обществе [1]. Таким образом, изучение современного статуса педагогов, а также их социального самочувствия и отношения к происходящим изменениям весьма актуально, что определило цель настоящего исследования.

Обзор литературы. Вопросы изучения социального самочувствия как индикатора социальных, экономических и политических трансформаций, происходящих в обществе, выступают одним из важнейших направлений в общественных науках.

Методологическим проблемам изучения социального самочувствия посвящены работы Е. И. Головахи и его соавторов [2], Л. Е. Душацкого [3], Я. Н. Крупец [4], Д. Рогозина [5], А. В. Голованова [6] и др. Крупные мониторинговые исследования социального самочувствия проводятся ведущими российскими социологическими центрами: Институтом социологии Российской академии наук2, Институтом социально-политических исследований Российской академии наук3, Всероссийским центром изучения общественного мнения4 и др.

В зарубежных исследованиях (Э. Динер [7], Э. Ангер [8], П. Долан и Р. Миткалф [9] и др.) используется термин «субъективное благополучие» как аналог, который можно соотнести с понятием «социальное самочувствие». При этом во многих работах делается акцент на показателях личностного счастья (А. Кэмпбелл [10], Б. Стивенсон и Дж. Вулферс [11]).

Важным направлением является изучение социального самочувствия отдельных социальных групп: молодежи (Л. Е. Петрова [12], Е. Ю. Киреев с соавторами5 и др.), пожилых людей (Л. А. Попова и Е. Н. Зорина6, 3. А. Буту-ева [13] и др.), рабочих (Г. П. Бессокирная [14], Д. Л. Константиновский с соавторами [15] и др.) и т. д.

Социальное самочувствие педагогов как социально-профессиональной группы нашло отражение в трудах В. С. Собкина и его соавторов7, В. П. Засыпкина и его соавторов [16] и др. Отдельные аспекты положения учительства освещены в международных исследованиях TALIS (Teaching and Learning International Survey), NESLI (National Excellence in School Leadership Initiative), SABER (Systems Approach for Better Education Results) и др.8 Важным аспектом, влияющим на социальное самочувствие педагогов, является их отношение к реформам в сфере образования. Как показывают исследования, большинство учителей негативно воспринимает проводимые преобразования [17, с. 104—105; 18, с. 58]. При этом увеличивается представительство педагогов, считающих, что оплата учительского труда несправедлива по отношению к трудовому вкладу9. Исследования по рассматриваемой проблематике позволяют говорить о том, что учительство в современном российском обществе находится в состоянии социального аутсайдера, что усугубляется аналогичными самооценками педагогов [19, с. 59; 20, с. 90—91].

Материалы и методы. Федеральное государственное учреждение науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» (ранее Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук) осуществляет мониторинг экономического положения и социального самочувствия учителей общеобразовательных школ Вологодской области. В настоящий момент проведены три волны мониторинга (2011 г., 2015 г. и 2017 г.). Объектом исследования стало мнение учителей о своем социальном самочувствии, отношение к государственной политике в сфере образования и перспективы самореализации в профессии. При этом использовалась авторская методика анкетирования, позволяющая оценить такие показатели экономического положения и социального самочувствия педагогов, как социальное настроение, запас терпения, самооценка материального положения и денежных доходов, оценка влияния экономических изменений в стране и регионе на положение школы и семей педагогов, оценка влияния оплаты труда на характер профессиональной деятельности, социальный статус и уровень жизни, удовлетворенность характером, условиями труда и профессиональным ростом, отношение к проводимым образовательным реформам и т. д. Ряд используемых в исследовании индексов рассчитан по методике ВЦИОМ как разница доли положительных и отрицательных ответов, к которым прибавляется 100 в целях исключения отрицательных величин. Индекс выше 100 демонстрирует превышение положительных оценок над отрицательными, меньше 100 — превышение отрицательных оценок над положительными, равный 100 — равновесие положительных и отрицательных оценок.

В ходе опросов максимально сохранялась представленность школ, участвующих в исследовании, которое проводится в форме раздаточного анонимного анкетирования по месту работы респондентов. Авторы статьи принимали непосредственное участие в проведении мониторинга. Результаты, полученные в процессе анализа данных опросов 2011 и 2015 гг., представлены в ряде наших публикаций [см., напр.: 21—23].

В настоящей работе представлены результаты мониторинга 2017 г. по г. Вологде. В ходе исследования были опрошены 152 педагога. Объем выборки социологического исследования определялся уровнем доверительного интервала ошибки (5,0 %). Репрезентативность выборки обеспечивалась соблюдением пропорций между преподавателями школ с разным стажем работы. Выборка целенаправленная, квотная, многоступенчатая. На первом этапе производился отбор школ («гнезд»). В исследовании 2017 г. максимально соблюден принцип отбора школ по аналогии с 2011 и 2015 гг., что дало возможность ретроспективного анализа полученных результатов. На втором этапе осуществлялось квотирование выборки по стажу работы респондентов. Обработка результатов проводилась с помощью пакета программ IBM SPSS Statistics 21. В процессе исследования использовались общенаучные методы: сравнение, обобщение, анализ и др.

Результаты исследования. Социальное самочувствие как показатель удовлетворенности жизнью и уверенности в будущем является индикатором «общего комплексного внутреннего состояния индивида, группы, социума» [24, с. 61], трактуется как «результат осознания и переживания личностью объективных условий и смыслового наполнения жизни» [25, с. 256] (субъективного благополучия) и выражается в уровне социальных настроений и запаса терпения. Проведенное исследование позволяет констатировать, что в оценках учителей г. Вологды по-прежнему превалирует позитивный настрой (табл. 1).

Таблица 1 Распределение ответов педагогов школ г. Вологды на вопрос

«Что Вы могли бы сказать о своем настроении в последнее время?», % от числа опрошенных*

|

Вариант ответа |

2011 г. |

2015 г. |

2017 г. |

2017 г. к 2011 г., + /- |

2017 г. к 2015 г., + /- |

|

Прекрасное настроение |

17.3 |

6.1 |

5.3 |

-12.0 |

-0.8 |

|

Нормальное, ровное состояние |

52.9 |

51.1 |

47.4 |

-5.5 |

-3.7 |

|

Испытываю напряжение, раздражение |

24.0 |

34.4 |

38.8 |

14.8 |

4.4 |

|

Испытываю страх, тоску |

2.9 |

3.1 |

1.3 |

-1.6 |

-1.8 |

|

Затрудняюсь ответить |

2.9 |

5.3 |

7.2 |

4.3 |

1.9 |

|

Индекс социального настроения |

143.3 |

119.7 |

112.6 |

-30.7 |

-7.1 |

* Здесь и далее даны результаты мониторинга экономического положения и социального самочувствия учителей Вологодской области 2011—2017 гг. (срез по г. Вологде).

Более половины опрошенных (53,0 %) оценивают свое внутреннее состояние как «прекрасное», «нормальное, ровное». Однако динамика показателей социального настроения преподавателей имеет негативную тенденцию: доля учителей, считающих свое психологическое состояние прекрасным, нормальным и ровным, сократилась в 1,3 раза (с 70,0 до 53,0 %). Все больше педагогов испытывают отрицательные эмоции (напряжение, раздражение, страх, тоску): в 2011 г. — 26,9 %, в 2017 г. — 40,1 %.

Как и шестью годами ранее, большая часть (75,0 %) оценок педагогов школ демонстрирует терпимое отношение к сложившейся в жизни ситуации (табл. 2). Однако со временем запас терпения в учительской среде снижается.

В 2011—2017 гг. группа тех, кто считает, что «все не так плохо и жить можно» и «жить трудно, но можно терпеть», уменьшилась на 12 п.п. (с 44,2 до 32,2 %). В то же время удельный вес учителей, ответивших, что «терпеть сложившееся положение уже невозможно», за тот же период увеличился с 13,5 до 17,8 %.

Таблица 2

Распределение ответов педагогов школ г. Вологды на вопрос «Как Вы считаете, какое из приведенных ниже высказываний наиболее соответствует сложившейся ситуации?», % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

2011 г. |

2015 г. |

2017 г. |

2017 г. к 2011 г., + /- |

2017 г. к 2015 г., + /- |

|

Все не так плохо и жить можно |

44.2 |

50.4 |

32.2 |

-12 |

-18.2 |

|

Жить трудно, но можно терпеть |

35.6 |

38.9 |

42.8 |

7.2 |

3.9 |

|

Терпеть наше бедственное положение уже невозможно |

13.5 |

6.1 |

17.8 |

4.3 |

11.7 |

|

Затрудняюсь ответить |

6.7 |

4.6 |

7.2 |

0.5 |

2.6 |

|

Индекс запаса терпения |

166.3 |

183.2 |

157.2 |

-9.1 |

-26.0 |

Согласно результатам исследования, в 2011—2015 гг. оценка учителями финансового положения их домохозяйства в начале образовательных реформ демонстрировала улучшение показателей (табл. 3). Доля отмечающих, что их семьи живут «очень хорошо и хорошо» или «средне», увеличилась с 64,4 до 74,8 %. В 2017 г. значение данного индикатора вновь вернулось на уровень замеров 2011 г. — в пределах 60,0 %.

Таблица 3

Распределение ответов педагогов школ г. Вологды на вопрос «Как Вы оценили бы экономическое положение своей семьи?», % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

2011 г. |

2015 г. |

2017 г. |

2017 г. к 2011 г., + /- |

2017 г. к 2015 г., + /- |

|

Хорошее и очень хорошее |

4.8 |

8.4 |

4.6 |

-0.2 |

-3.8 |

|

Среднее |

59.6 |

66.4 |

54.6 |

-5.0 |

-11.8 |

|

Плохое и очень плохое |

34.6 |

23.6 |

36.8 |

2.2 |

13.2 |

|

Затрудняюсь ответить |

1.0 |

1.6 |

4.0 |

3.0 |

2.4 |

|

Индекс экономического положения семьи |

70.2 |

84.8 |

67.8 |

-2.4 |

-17.0 |

Сохранилась тенденция неудовлетворенности педагогов г. Вологды оплатой своего труда (табл. 4). Несмотря на то что в 2011—2015 гг. положительные оценки существенно выросли (с 4,8 до 23,7 %), в последующий период (2015—2017 гг.) произошло их резкое снижение до 8,5 %. При этом в 2017 г. только 7,0 % учителей посчитали свою заработную плату соответствующей трудовому вкладу (в 2015 г. — 15,0 %); 15,0 % полагают, что существующий размер заработков не позволяет им эффективно работать (в 2015 г. — 30,0 %).

Таблица 4

Удельный вес педагогов школ г. Вологды, удовлетворенных размером своей заработной платы, % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

2011 г. |

2015 г. |

2017 г. |

2017 г. к 2011 г., + /- |

2017 г. к 2015 г., + /- |

|

Полностью удовлетворен(а) |

0.0 |

0.0 |

1.3 |

1.3 |

1.3 |

|

Скорее удовлетворен(а) |

4.8 |

23.7 |

7.2 |

2.4 |

-16.5 |

|

Скорее неудовлетворен(а) |

31.7 |

40.5 |

42.1 |

10.4 |

1.6 |

|

Полностью неудовлетворен(а) |

61.5 |

29.8 |

43.4 |

-18.1 |

13.6 |

|

Затрудняюсь ответить |

1.9 |

6.1 |

5.9 |

4.0 |

-0.2 |

В экономике России и ее регионов год от года проявляется вызванный инфляцией рост цен на товары и услуги. В 2016 г. потребительские цены в среднем по России увеличились на 5,4 % к уровню предыдущего года (по Вологодской области — на 1,6 %)10. Инфляционные процессы усугубляют восприятие педагогами оплаты их труда. Размеры начисляемой в школе заработной платы кардинально не меняются, но и не индексируются в соответствии с ростом цен. Поэтому с учетом инфляции педагоги дают все более негативные оценки покупательным способностям собственных доходов. Только 60,6 % опрошенных учителей отмечают, что в настоящее время имеют возможность приобретать необходимые для жизни блага и услуги (табл. 5).

На фоне сохранения размеров оплаты труда при общем росте цен не в лучшую сторону меняется самоидентификация респондентов. В 2017 г. вновь стало больше учителей (51,9 % против 32,8 % в 2015 г.), которые относят себя к бедным и нищим (табл. 6). Таким образом, произошел воз- врат этого по казателя к позициям 2011 г.

10 По данным Евростата , в 2016 г. в среднем по США рост потребительских цен составлял 2,1 % по сравнению с 2015 г., по Канаде — 1,5 %, по «Большой двадцатке» (G20) — 2,3 %.

Подобные изменения в сознании учителей не могли не повлиять на оценку респондентами своего места в обществе. За 2011—2017 гг. доля тех, кто был удовлетворен своим социальным положением, сократилась практически вдвое (с 75,0 до 40,0 %), а удельный вес тех, кто остался не удовлетворен этим аспектом, увеличился втрое (с 14,0 до 47,0 %).

Таблица 5 Самооценка педагогами школ г. Вологды покупательных способностей собственных доходов, % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

2011 г. |

2015 г. |

2017 г. |

2017 г. к 2011 г., + /- |

2017 г. к 2015 г., + /- |

|

Покупка большинства товаров длительного пользования не вызывает трудностей; денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды, однако более крупные покупки приходится откладывать на потом |

70.2 |

75.6 |

60.6 |

-9.6 |

-15 |

|

Денег хватает только на приобретение продуктов питания; денег не хватает даже на приобретение продуктов питания, приходится влезать в долги |

29.8 |

24.4 |

39.4 |

9.6 |

15.0 |

Таблица 6

Распределение ответов педагогов школ г. Вологды на вопрос «К какой категории Вы себя относите?», % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

2011 г. |

2015 г. |

2017 г. |

2017 г. к 2011 г., + /- |

2017 г. к 2015 г., + /- |

|

Богатые |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

|

Люди среднего достатка |

48.1 |

54.2 |

30.9 |

-17.2 |

-23.3 |

|

Бедные и нищие |

51.9 |

32.8 |

51.9 |

0.0 |

19.1 |

|

Затрудняюсь ответить |

0.0 |

13.0 |

17.2 |

17.2 |

4.2 |

Педагогическое сообщество критически относится и к действиям властей в сфере образования. Ранее в ходе мониторинга было выявлено, что учителя дают оценку проводимым мероприятиям, основываясь на профессиональном опыте, а не на субъективных обстоятельствах [21, с. 130]. В 2017 г. снизилась и без того минимальная поддержка образовательной политики государства: в 2015 г. 6,1 % педагогов характеризовали современный период развития образования как «расцвет и подъем», а в 2017 г. доля этих оценок стала меньше 1,0 % (табл. 7). В 1,5 раза увеличилась доля тех, кто считает, что в данной сфере отсутствует прогресс («застой»), Как и в 2015 г., большая часть (63,2 %) склоняется к тому, что система образования переживает кризис.

Таблица 7 Распределение ответов педагогов школ г. Вологды на вопрос «Какой период отечественное образование переживает в настоящее время?», % от числа опрошенных*

|

Вариант ответа |

2015 г. |

2017 г. |

2017 г. к 2011 г.. +/- |

|

Расцвет и подъем |

6.1 |

0.7 |

-5.4 |

|

Застой |

9.9 |

14.5 |

4.6 |

|

Кризис |

59.5 |

63.2 |

3.7 |

|

Затрудняюсь ответить |

24.5 |

21.0 |

-2.7 |

* В ходе опроса 2011 г. этот вопрос не задавался.

Образование является одной из сфер, находящихся в состоянии непрерывного реформирования. Учительство же представляет собой одну из социально-профессиональных групп, от мнения которой во многом зависит будущее реформ. В то же время, как показывают данные опроса, поддержка модернизации образования педагогами снижается (табл. 8). Если в 2011 г. безусловную поддержку в лице учителей не нашла ни одна из проводимых реформ, то в 2015 г. список одобряемых педагогами мероприятий пополнился за счет внедрения компетентностного подхода в образовательный процесс (56,5 %) и эффективного контракта с преподавательскими кадрами (42,0 %). В последующий период (2015—2017 гг.) позиции всех реформаторских преобразований в рейтинге доверия учителей вновь снизились, приблизившись к уровню 2011 г. Самым поддерживаемым мероприятием остается внедрение компетентностного подхода (его одобряют 45,4 %). Самая низкая поддержка у оптимизации сети общеобразовательных школ (11,8 %).

Стоит также отметить заметное ухудшение отношения учителей к реформе оплаты труда, проводимой в школах с 2008 г. (с 22,1 до 15,1 %), и ЕГЭ (с 47,1 до 34,9 %). Видимо, из-за ряда спорных моментов (непродуманность новой системы оплаты труда с точки зрения поддержки молодых специалистов, бюрократизация педагогической профессии и т. д.) учителя перестают рассматривать эти реформы в качестве драйверов развития системы образования и собственного финансового благополучия.

Таблица 8

Отношение учителей школ г. Вологды к проводимым сегодня в образовании реформам, % от числа опрошенных

|

Реформа |

Год |

Вариант ответа |

Индекс одобрения реформ |

||

|

Положительно; скорее положительно |

Отрицательно; скорее отрицательно |

Затрудняюсь ответить |

|||

|

Оптимизация сети образовательных организаций |

2011 |

15,3 |

76,9 |

7,7 |

99,4 |

|

2015 |

15,3 |

72,6 |

12,2 |

42,7 |

|

|

2017 |

11,8 |

67,2 |

21,1 |

44,6 |

|

|

Введение эффективного контракта с педагогами |

2011 |

24,0 |

53,9 |

22,1 |

99,7 |

|

2015 |

42,0 |

34,3 |

23,7 |

107,7 |

|

|

2017 |

20,3 |

31,6 |

48,0 |

88,7 |

|

|

Введение новой системы оплаты труда педагогов |

2011 |

22,1 |

59,6 |

18,3 |

99,6 |

|

2015 |

32,1 |

49,6 |

18,3 |

82,5 |

|

|

2017 |

15,1 |

54,6 |

30,3 |

60,5 |

|

|

Введение новых образовательных стандартов в общеобразовательных школах |

2011 |

21,1 |

60,6 |

18,3 |

99,6 |

|

2015 |

39,7 |

43,5 |

16,8 |

96,2 |

|

|

2017 |

22,4 |

61,8 |

15,8 |

60,6 |

|

|

Интеграция образования и науки |

2011 |

56,7 |

14,4 |

28,8 |

100,4 |

|

2015 |

60,3 |

15,3 |

24,4 |

145,0 |

|

|

2017 |

40,8 |

18,4 |

40,8 |

122,4 |

|

|

Переход высшего образования на двухуровневую систему подготовки кадров |

2011 |

29,8 |

37,5 |

32,7 |

99,9 |

|

2015 |

39,0 |

40,5 |

20,6 |

98,5 |

|

|

2017 |

12,5 |

48,7 |

38,8 |

63,8 |

|

|

Внедрение компетент-ностного подхода в образовательный процесс (в ходе опроса 2011 г. этот вопрос не задавался) |

2015 |

56,5 |

19,0 |

24,4 |

137,5 |

|

2017 |

45,4 |

16,4 |

38,2 |

129,0 |

|

|

Единый государственный экзамен |

2011 |

47,1 |

48,1 |

4,8 |

100,0 |

|

2017 |

34,9 |

47,4 |

17,8 |

87,5 |

|

|

Введение профессионального стандарта педагога |

2017 |

21,1 |

51,3 |

27,6 |

69,8 |

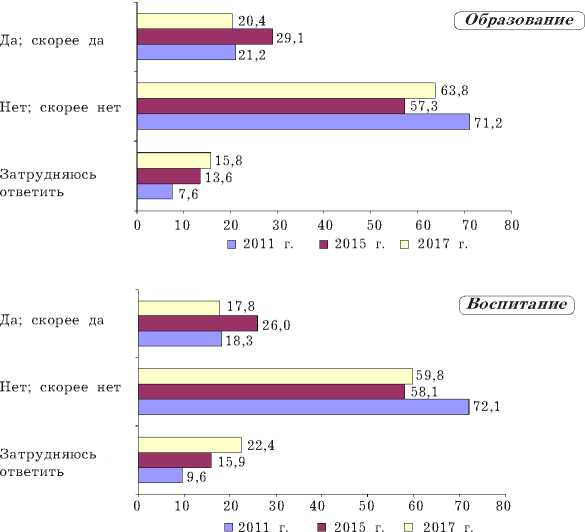

Также в учительской среде все сильнее растет недоверие к реформам как инструменту, который может улучшить образовательный и воспитательный процесс. Если в 2011—2015 гг. наблюдался рост доли уверенных, что модернизационные мероприятия могут что-то изменить, то в последующий период этот энтузиазм снизился (рисунок).

Рисунок. Распределение ответов педагогов школ г. Вологды на вопрос «Приведут ли проводимые реформы к повышению качества образования и воспитания?», % от числа опрошенных

В 2017 г. учителей все чаще начинают беспокоить следующие проблемы: заработная плата — 79,6 % (2015 г. — 64,9 %), материально-техническая база школ — 60,5 % (2015 г. — 47,3 %), престиж педагогической профессии — 48,7 % (2015 г. — 43,5 %).

Значимым компонентом социального самочувствия является отношение учителей к профессиональной деятельности. Как показывают результаты исследования, несмотря на негативные изменения в социальном самочувствии, оценка учителями социальной важности и полезности выполняемой работы остается стабильно высокой. В 2017 г. 79,0 % учителей оценивали необходимость и актуальность выполняемой ими работы для общества как безусловно высокую

(в 2015 г. — 66,0 %). При этом в 2011 г. более половины (57,0 %) учителей были внутренне готовы при удобном случае сменить профессию на любую другую, не связанную с образованием. К 2017 г. положение стабилизировалось: подобные намерения остаются только у 28,0 %. Однако педагоги школ в большинстве своем не хотели бы, чтобы их дети тоже работали в школе (82,0 % в 2017 г.).

Можно заключить, что наблюдающееся ухудшение социального самочувствия и материального благополучия педагогов не оказало существенного влияния на отношение к профессии. Начавшиеся с 2015 г. положительные тенденции в настоящее время закрепились. В то же время эти достижения кажутся зыбкими на фоне действия ряда рисков, идущих вразрез с идеальным представлением учителей о своей работе. Прежде всего стоит обратить внимание на то, что с принятием новых образовательных стандартов увеличиваются объем и интенсивность учительского труда (часто за счет бумажной работы). Об этом свидетельствуют мнения опрошенных педагогов: если в 2015 г. о том, что объем их обязанностей высокий, говорили 64,0 % респондентов, то в 2017 г. — уже 75,0 %. Подобные тенденции наблюдаются и в оценках интенсивности работы. Около трети (32,0 %) учителей считает нагрузку на своей работе предельной, еще 36,0 % — терпимой, но большой.

Чрезмерная преподавательская нагрузка становится фактором неудовлетворенности профессией. По данным опроса, лишь 37,0 % довольны условиями своего труда (в 2015 г. — 41,0 %). Это заставляет учителей по-новому переосмыслить важность своей профессии. Если в 2015 г. 76,0 % респондентов говорили о том, что без педагога невозможны модернизация общества и появление культуры «нового типа», то в 2017 г. сторонников такой точки зрения осталось 56,0 %.

В 2017 г. 38,0 % учителей подчеркивали, что довольны социальной значимостью преподавательской профессии, тогда как в 2015 г. их было примерно в два раза больше (60,0 %). Подобная ситуация грозит тем, что в будущем удовлетворенность учителей социальной значимостью своего труда и собственными профессиональными усилиями начнет угасать. Существует риск, что, как и в начале реформ, учительство под грузом собственных проблем и на фоне амбивалентной образовательной политики государства перейдет в фазу социальной пассивности, что отрицательно скажется на характере профессиональной деятельности. Стратегически важными в этом плане видятся действия по поддержанию финансового благополучия педагогических кадров, а также позитивного образа учителя в глазах общественности и СМИ.

Обсуждение и заключения. Таким образом, анализ результатов мониторинга экономического положения и социального самочувствия педагогов г. Вологды позволяет говорить о том, что за 2011—2017 гг. в оценках учителей наметился ряд положительных тенденций: сохранение индексов социального настроения и запаса терпения в «положительной зоне»; увеличение числа педагогов, которые стали более уверенно говорить о своей работе как о деле, приносящем пользу обществу; снижение доли учителей, планирующих покинуть школу ради работы в другой сфере.

В то же время ряд явлений характеризуется негативными трендами: ухудшение настроений педагогов и покупательной способности их зарплат; возврат показателей самоидентификации педагогов к уровню 2011 г; низкий удельный вес желающих, чтобы их дети в выборе профессии пошли по стопам родителей. На начальном этапе реформ многие учителя скептически относились к тому, приведут ли они к повышению качества образования. Затем по мере их внедрения и появления некоторых положительных результатов доля педагогов, уверенных в позитивном влиянии реформ на образовательную систему, возросла. Но нестабильность ситуации и несовершенство многих инструментов достижения целей реформирования привели к снижению доверия педагогов к проводимой в образовании государственной политике.

Полученные результаты во многом согласуются с данными других российских исследований. В частности, на основе анализа социального положения учителей на основе социологических опросов, проводимых с конца 1980-х гг. XX в., Ф. Г. Зиятдинова также отмечает несоразмерность заработной платы учителей и значимости данного вида трудовой деятельности, усиление «симптома упадка профессии» [26, с. 106]. В ходе исследования «Московский учитель сегодня», проведенного в 2011 г., было выявлено пессимистичное отношение большинства опрошенных педагогов (60,0 %) к практике реализации реформ в образовании [27, с. 61].

Двенадцатая волна мониторинга экономики образования ГУ ВШЭ показала, что рост заработной платы ощутили на себе далеко не все учителя, при этом более 30,0 % из них говорят о сокращении своих экономических возможностей и увеличении нагрузки в виде отчетности11.

На примере г. Вологды мы наблюдаем разновекторные явления в учительской среде в плане отношения педагогов к собственной профессии — ощущения стабильности и устойчивости. Однако это происходит на фоне роста неудовлетворенности доходами данной социально-профессиональной группы, ухудшения социальных настроений, вынужденного роста педагогической нагрузки (она становится обязательным условием поддержания финансового благополучия, увеличения размеров оплаты труда). Результаты исследования подтверждаются и данными региональной статистики. В 2010—2015 гг. соотношение среднемесячной заработной платы педагогов общего образования и средней заработной платы по экономике Вологодской области установилось на уровне 112,0 %. Тем не менее на начало 2017 г. произошло снижение значений показателя до 98,0 %, что не могло не сказаться на экономическом положении и социальном самочувствии учителей региона12.

Исследование показало, что при некоторых положительных моментах в динамике социального самочувствия учителей остается ряд нерешенных проблем, что свидетельствует о недостаточности мер, предпринимаемых государством. В сложившихся условиях необходимо создавать условия для повышения социального статуса и престижа профессии учителя, в частности дальнейшего роста материального благополучия педагогов в целях обеспечения соответствия качества и уровня жизни учительского сообщества предъявляемым обществом требованиям и трудовому вкладу. Кроме того, важным направлением повышения социального самочувствия педагогов является сокращение бюрократической нагрузки путем снижения объемов отчетной документации. Целесообразно учитывать информацию о социальном самочувствии учителей при принятии решений в области образовательной политики, поскольку повышение социального самочувствия и уровня жизни педагогов будет способствовать и повышению качества образования в целом.

Список литературы Социальное самочувствие учителей в период реформ в системе образования (на примере г. Вологды)

- Авраамова Е.М., Логинов Д.М. О социально-экономическом значении повышения оплаты труда учителей // Экономика региона. 2016. Т. 12, № 4. С. 1135-1145. URL: http://economyofregion.ru/Data/Issues/ER2016/ December_2016/ERDecember2016_1135_1145.pdf (дата обращения: 10.06.2017).

- Головаха Е.И., Панина Н.В., Горбачик А.П. Измерение социального самочувствия: тест ИИСС // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 1998. № 10. С. 45-72. URL: http://ecsocman.hse. ru/text/16742321/ (дата обращения: 10.06.2017).

- Душацкий Л.Е. Материально-властные ресурсы россиян в самооценке и социальном самочувствии // Социологические исследования. 2004. № 4. С. 64-70. URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2004-04/dushatski.pdf (дата обращения: 10.06.2017).

- Крупец Я.Н. Социальное самочувствие как интегральный показатель адаптированности // Социологические исследования. 2003. № 4. С. 143-150. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/549/394/1217/Krupecl.pdf (дата обращения: 10.06.2017).

- Рогозин Д. Тестирование вопросов о социальном самочувствии // Социальная реальность. 2007. № 2. С. 97-113. URL: http://corp.fom.ru/uploads/socreal/post-230.pdf (дата обращения: 10.06.2017).