Социальное самочувствие жителей Бурятии, попавших в трудную жизненную ситуацию

Автор: Бадараев Д.Д., Бутуева З.А., Васильева И.Д.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 12, 2024 года.

Бесплатный доступ

На основе данных социологического исследования, проведенного в Бурятии в 2024 г., изучено социальное самочувствие жителей республики, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проанализированы основные показатели и факторы социального самочувствия: общая удовлетворенность жизнью, материальное положение, уровень оптимизма, досуговая занятость, региональные проблемы и желание внести изменения в свою жизнь. По результатам исследования определены социальные группы, которые больше всех нуждаются в социальной помощи: студенты (учащиеся), инвалиды, сироты и временно безработные. Выявлено, что одним из существенных аспектов, оказывающих влияние на уровень социального благополучия людей, выступает уровень образования. Граждане с высшим образованием испытывают меньше материальных трудностей и имеют более оптимистичный жизненный настрой. Также установлено, что гендерный и территориальный аспекты не оказывают особого воздействия на социальное самочувствие населения.

Социальная работа, социальное самочувствие, трудная жизненная ситуация, социальные практики, республика бурятия, различные категории населения, социальная сфера

Короткий адрес: https://sciup.org/149147350

IDR: 149147350 | УДК: 316.344.6 | DOI: 10.24158/tipor.2024.12.1

Текст научной статьи Социальное самочувствие жителей Бурятии, попавших в трудную жизненную ситуацию

Введение . Социальное самочувствие граждан является важнейшим показателем состояния социально-экономической, политической, духовной и иных сфер конкретного общества в определенный период. Оно фиксирует эмоциональный уровень отношений людей, групп и общества в целом, их положение в социальной структуре, степень включенности в систему общественных отношений (Осинский, Бутуева, 2015). При изучении социального самочувствия общества в целом особого внимания требуют социально уязвимые группы населения, такие как пожилые граждане, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, безработные, а также иные граждане, которые в силу различных обстоятельств оказались в трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС). Также на сегодняшний день появилась значительная группа – это участники боевых действий и их семьи, которым необходима социальная и психологическая помощь.

Согласно Федеральному закону «О государственной социальной помощи в Российской Федерации», трудная жизненная ситуация – обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно1. Для преодоления возникших трудностей гражданам требуется помощь общества в лице федеральных и муниципальных органов законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, а также отдельных социальных групп.

В Республике Бурятия проблемами граждан, попавших в ТЖС, занимается Министерство социальной защиты населения. В связи с отсутствием определенных критериев регионального ТЖС на помощь могут рассчитывать только некоторые социальные группы. Так, в 2008 г. был утвержден Порядок оказания единовременной материальной помощи гражданам, в числе которых малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие, инвалиды I–III групп, люди, имеющие детей-инвалидов, инвалиды с детства в случае поездки в специализированные центры, оказывающие образовательные услуги и обеспечивающие социально-бытовую и трудовую реабилитацию, в другие населенные пункты в пределах Российской Федерации или Республики Бурятия без учета среднедушевого дохода семьи2. При этом малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам адресная социальная помощь оказывается на основе социального контракта, где главным условием является стремление семьи выйти из ТЖС. Для каждой семьи, решившей заключить такой контракт, разрабатывается программа социальной адаптации, которая включает в себя различные мероприятия: поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, обеспечение пожарной безопасности и т. д.3

Несмотря на имеющиеся меры помощи и поддержки, острыми остаются вопросы оказания социальной помощи иным социальным группам, попавшим в сложную ситуацию. Для оказания своевременной и качественной помощи всем нуждающимся в ней гражданам необходимо тщательное теоретическое исследование не только проблем и причин возникновения ТЖС, но и различных социальных практик как способа выхода из них.

Степень научной разработанности темы . В настоящее время все большую актуальность приобретают исследования, посвященные изучению социального самочувствия, социального благополучия различных социальных групп современного российского общества. Эти понятия зачастую тесно связаны с термином «трудная жизненная ситуация». Изучением теоретических подходов к определению данного понятия занимаются И.В. Сычева, С.В. Климова, К.Н. Василевская. Психологические аспекты преодоления личностью трудной жизненной ситуации анализируются Н.Е. Водопьяновой, А.В. Глебовой, Е.Н. Леоновой, О.Ф. Барьяхтар, В.М. Бызовой, Е.И. Периковой, А.В. Сафроновой, А.В. Кибальник, А.В. Кащеевой, И.В. Зиминой.

Особое внимание уделяется психолого-педагогической поддержке детей и молодежи, их социализации и адаптации после пережитой сложной ситуации (Е.Б. Береговая, Н.Н. Морозова, С.Н. Никишов, И.С. Осипова, С.И. Баляев, А.Д. Маркитанова, К.С. Беливский, К.С. Болдырева, В.Д. Полехина, Э.Ю. Киц, А.В. Мантикова).

Различные технологии, методы и особенности социальной работы представлены учеными для отдельных категорий граждан, испытавших серьезные жизненные трудности: детей и подростков (Д.И. Максимов, А.Д. Портнова, С.А. Науменко, Л.А. Даниленко, В.М. Середа), семьи (А.Я. Фейгина, В.П. Авдеева, В.А. Одинокова, М.М. Русакова, Л.Н. Нещадим, Р.О. Дерендяев, А.В. Бабакова, С.Н. Кирочкин, Е.А. Быкова, К.Е. Паленова), пожилых людей и инвалидов (Г.Р. Сагитова, О.Н. Веричева).

В Республике Бурятия сравнительно немного работ, направленных на выявление и изучение проблем людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В основном данная тема является частью социологических исследований, посвященных изучению социального самочувствия населения региона: жителей в целом (Е.В. Петрова, А.В. Бильтрикова, И.Н. Дашибалова, А.Е. Юрьева), детей и молодежи (Е.В. Петрова, Д.Д. Бадараев, И.Д. Украинцева), граждан пожилого возраста (З.А. Бутуева, Б.А. Гунзунова, У.О. Ондар).

Материал и методы исследования . Социологическое исследование было проведено летом 2024 г. сотрудниками кафедры теории социальной работы Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова и Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН совместно со специалистами Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия. Основной его целью стал анализ социального самочувствия жителей Бурятии, попавших в трудную жизненную ситуацию, и составление их социально-психологического портрета.

Исследование проведено в виде анкетного опроса категорий людей, попавших в трудную жизненную ситуацию и состоящих на учете в системе социальной защиты населения республики. Выборка целевая стратифицированная, территориальная. Выборочная совокупность опрашиваемых сформирована на основе списка генеральной совокупности. Доверительная вероятность 95 %.

Для получения первичной социологической информации были применены такие методы сбора данных, как анкетирование и анализ документов. Статистическая обработка полученных эмпирических данных осуществлялась с использованием пакета программ сервиса QUESTIONSTAR для профессиональных опросов.

Опрос проведен в учреждениях системы социальной защиты и социального обслуживания (РГУ «Центр социальной поддержки», Улан-Удэнском центре социального обслуживания населения «Доверие»), через некоммерческие общественные организации, оказывающие помощь таким группам населения. Исследование проводилось на территории 21 районного муниципального образования Республики Бурятия и г. Улан-Удэ. Всего в опросе приняли участие 538 человек.

Социально-демографическое распределение опрошенных согласно выборочной совокупности представлено следующим образом, %: мужчин – 30,6, женщин – 69,4; в возрасте 18–39 лет – 25,4, 40–59 лет – 23,9, 60–74 года – 42,9, 75 лет и старше – 7,7. По уровню образования, %: с неполным средним – 3,9, средним – 19,0, средним профессиональным – 43,5, высшим – 33,0. По социально незащищенным категориям, %: инвалиды – 22,6, многодетные семьи – 16,0, неполные семьи – 6,7, члены семей участников СВО – 5,7, безработные – 2,5; городские – 51,3, сельские – 48,7; проживают с семьей –71,3, одинокие – 23,9.

Результаты исследования . Социальное самочувствие россиян – одна из актуальных тем исследования на сегодняшний день. Ежегодно Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет результаты мониторингового опроса в данном направлении. По данным центра, уровень общей удовлетворенности россиян собственной жизнью неизменно высок на протяжении последних 2 лет (с февраля 2022 г.). Его показатель варьирует в интервале 53–61 %. В феврале текущего года индекс удовлетворенности жизнью составил 67 пунктов из максимальных 1001.

По данным нашего опроса, респонденты в целом оценивают свою жизнь достаточно позитивно: она отчасти устраивает и отчасти нет более трети граждан (32,8 %) и почти треть устраивает по большей части (29,7 %). Совершенно недовольны своей жизнью 5,0 % опрошенных. По отдельным группам были выявлены интересные моменты. Так, мужчины (25,30 %) более довольны своей жизнью, чем женщины (19,36 %). Отношение к жизни среди респондентов возрастных групп 18–39, 40–59 и 60–74 года примерно одинаковое и в целом позитивное, а граждане старше 75 лет дают ей менее положительную характеристику. Больше всех недовольны своей жизнью инвалиды (12,7 %) и студенты/учащиеся (12,5 %). Затруднились оценить свою жизнь участники СВО (6,7 %) и их родные (5,9 %). По территориальному фактору особых расхождений нет: городские и сельские жители дают примерно одинаковую оценку, но горожан, которых совершенно не устраивает их жизнь, почти в 2 раза больше (6,5 и 3,4 % соответственно).

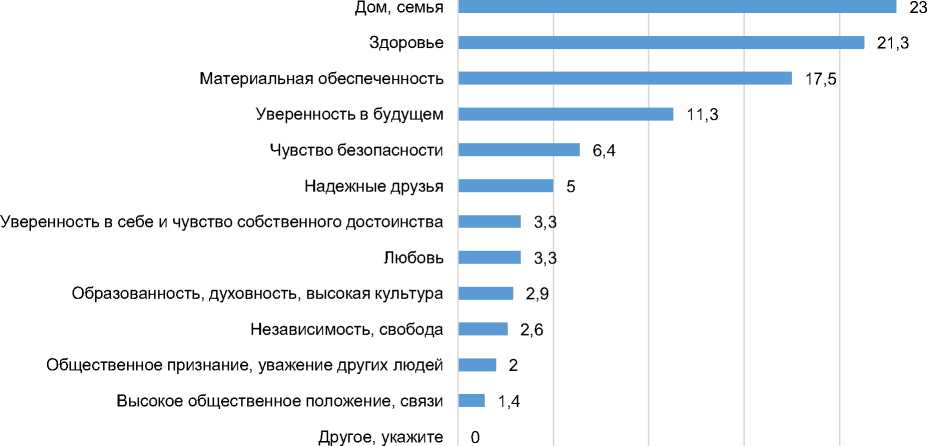

Особой значимостью и ценностью для большинства опрошенных являются дом и семья (23,0 %), на втором месте здоровье (21,3) и материальная обеспеченность (17,6 %). Меньше всего для жителей имеют значение высокое общественное положение и связи (1,4 %) (рисунок 1). У мужчин и женщин ценности примерно совпадают, но для респондентов мужского пола надежные друзья играют более весомую роль в жизни, чем для женского (7,1 и 4,1 % соответственно). Более уверены в своем будущем граждане в возрасте от 18 до 39 лет (13,6 %), меньше всех – люди старше 75 лет (6,7 %).

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Что из перечисленного для Вас особенно значимо и ценно в жизни?», % опрошенных

Figure 1 – Distribution of Answers to the Question: “What of the Listed for You is Especially Significant and Valuable in Life?”, % of Respondents

Одним из важнейших факторов социального самочувствия человека является его материальное благополучие. По данным ВЦИОМ 2024 г., в целом по России доля граждан, довольных своим материальным положением, составляет 85 %1. По известной методике дифференциации семей по уровню доходов данные нашего опроса показали, что ни в чем себе не отказывают всего 7,7 % респондентов. Хватает денег на питание и покупку необходимых вещей более трети опрошенных граждан (37,0 %). Примерно столько же участников исследования в целом довольны своим достатком, но покупка дорогих вещей все же вызывает затруднения (33,7 %). Обеспечить себя только питанием могут 6,8 % опрошенных, а 4,8 % не хватает денег даже на еду. Женщин, которым хватает денег на все (5,8 %), меньше, чем мужчин (12,1 %), но они реже сталкиваются с ситуациями, когда нет возможности купить даже еду и приходится брать деньги в долг.

Образование оказывает существенное влияние на уровень материального благополучия человека. Оно является важным конкурентным преимуществом на рынке труда, которое дает возможность для карьерного и профессионального роста и, как следствие, приводит к получению престижной и высокооплачиваемой работы (Рожкова и др., 2021: 21). Его уровень наряду с качеством составляют базис обеспечения и повышения качества жизни населения в целом (Ерлы-гина, Штебнер, 2017: 65). По мнению М.К. Горшкова и И.Н. Трофимовой, «…более высокий уровень образования обусловливает повышение интереса граждан к различным формам и практикам общественной и политической деятельности, рост мотивации к большему самовыражению и самореализации» (2016: 5).

Результаты нашего исследования подтвердили предположение, что чем выше уровень образования человека, тем выше уровень его благополучия. Многое могут себе позволить 14,0 % респондентов с высшим образованием и 5,9 % – со средним. Но все же и они порой находятся в трудной ситуации, когда средств нет даже на еду (3,3 и 5,9 % соответственно). Наибольшие материальные трудности испытывают люди, имеющие неполное среднее образование. Ни один из них не выбрал вариант «денег хватает, ни в чем себе не отказываем», 28,5 % могут купить только еду, а 19,0 % признались, что даже продукты питания для них являются роскошью.

Анализ данных также выявил самые материально уязвимые социальные группы: студенты, временно безработные и неполные семьи. Так, половина опрошенных студентов не могут обеспечить себе пропитание.

В целом низкий уровень материального благополучия участников опроса, возможно, связан не только с имеющимися у них на момент проведения исследования ТЖС, но и с общей экономической обстановкой в регионе. По последним данным, на сентябрь 2024 г. годовая инфляция в республике составила 10,39 %. Это выше, чем по Дальневосточному федеральному округу (9,15 %) и в целом по России (9,05 %)1. При этом средняя номинальная заработная плата в Бурятии самая низкая по округу. По данным Росстата, на август 2024 г. она составляла 64 925 р., что меньше среднего показателя по ДФО почти на треть (90 810 р.)2.

Наше предположение подтверждается и данными опроса. Так, повышение цен, налоги и инфляция больше всего беспокоят жителей республики (14,9 %). По мнению А.В. Меренкова с соавторами, постоянное возрастание стоимости как продовольственных товаров, так и промышленных – это новый социально-экономический фактор, вызывающий у значительной части населения негативные эмоции и чувства (2015: 116).

Помимо экономической нестабильности в регионе, респондентов не устраивают состояние общественного транспорта и дорог (10,0 %), система здравоохранения (9,8) и неравенство в доходах (9,7 %). Меньше всего в Бурятии проблем межнациональных отношений: с ними столкнулись всего 1,5 % всех опрошенных граждан. Более тревожными оказались студенты. Помимо указанных проблем, их беспокоят рост преступности (11,6 %) и распространение наркомании, алкоголизма и других социальных болезней (6,3 %). С жилищными и коммунальными проблемами столкнулись сироты (18,2 %). Невысокий уровень пенсионного обеспечения волнует пожилых людей (9,6 %) и участников СВО (8,5 %).

Показателем хорошего социального самочувствия людей является уровень их социального оптимизма. По данным последних исследований, на свое будущее жители Бурятии смотрят оптимистично, но все же наблюдается тенденция к уменьшению числа граждан, настроенных позитивно (Петрова и др., 2023: 26–27). Наш опрос показал, что практически половина респондентов (46,2 %) не совсем уверены в своем будущем, треть относительно спокойны за него (30,0), не боятся грядущих перемен 4,6 %. Опасения высказали 13,3 % опрошенных, и почти 6,0 % затруднились дать какую-либо оценку.

Мужчины и женщины примерно в равной степени беспокоятся за свое будущее. Но оптимистично настроенных граждан мужского пола в 2 раза больше, чем женского (7,8 и 3,2 % соответственно). Выявлено, что территориальный фактор не влияет на самочувствие жителей в контексте их будущего: горожане и сельчане дали сравнительно одинаковые ответы. Уровень образования, наоборот, играет существенную роль. Чем выше образование, тем позитивнее настрой. Так, спокойнее всех за свое будущее граждане с высшим образованием (36,3 %), затем идут те, кто имеет среднее профессиональное (30,0), чуть менее спокойны респонденты со средним общим образованием (23,3), меньше уверенности у людей с неполным средним образованием (9,5 %).

Среди различных социальных групп наиболее позитивный настрой имеют студенты, половина из которых спокойны за все, что их ждет впереди. Имеют сомнения временно безработные (73,3 %), граждане из неполных семей (67,5) и участники СВО (60,0 %). Негативнее всего настроены инвалиды (20,9 %) и сироты (20,0 %).

Несмотря на не очень оптимистичный настрой жителей Бурятии, находящихся в трудной жизненной ситуации, кардинально менять свою жизнь хотели бы только 14,2 % всех респондентов. Больше половины предпочли бы внести некоторые изменения в свою жизнь. 16,8 % оставили бы все как есть, среди которых большинство – это граждане в возрасте от 60 до 74 лет (22,3 %).

Анализ данных по гендерному аспекту коррелирует с вопросом об уровне социального оптимизма. Более оптимистичные мужчины предпочитают ничего не менять, их все утраивает (21,1 против 14,5 % женщин). Женщины преимущественно хотели бы подкорректировать некоторые моменты своей жизни (62,6 против 46,4 %). Место проживания респондентов не оказывает существенного влияния на желание изменить что-либо в собственной жизни.

Значимые различия выявлены среди респондентов с разным уровнем образования. Треть граждан с неполным высшим образованием затруднились ответить на данный вопрос, но никто из них не хотел, чтобы было все по-прежнему. Люди же с высшим образованием меньше всех хотели бы кардинально что-то менять в своей жизни, они лишь за небольшие изменения (таблица 1).

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос: «Что Вы бы хотели изменить в Вашей жизни?» в зависимости от уровня образования, % опрошенных

Table 1 – Distribution of Answers to the Question: “What Would You Like to Change in Your Life?”

Depending on the Level of Education, % of Respondents

|

Ответ |

Уровень образования |

|||

|

неполное среднее |

среднее общее |

среднее профессиональное |

высшее профессиональное |

|

|

Оставить все как есть, меня все устраивает |

– |

13,6 |

19,1 |

16,7 |

|

Я бы внес некоторые изменения в свою жизнь |

38,1 |

50,5 |

58,0 |

63,7 |

|

Я кардинально поменял бы свою жизнь, меня многое не устраивает |

28,6 |

23,3 |

13,1 |

8,9 |

|

Затрудняюсь ответить |

33,3 |

12,6 |

9,8 |

10,7 |

Среди респондентов, относящихся к различным социальным группам, также выявлены интересные данные. Большинство опрошенных, не желающих ничего менять, – это пожилые/пен-сионеры (21,5 %) и участники СВО (20,5 %). Кардинальных перемен больше всех хотят студенты (50 %), сироты (40) и временно безработные (40 %).

Помимо традиционных факторов социального самочувствия, современные ученые выделяют личностный фактор. Так, по мнению Л.И. Михайловой, он связан с характером и качеством «включенности в социальную жизнь во всех ее сферах… В его основе эмоциональное восприятие своего "я" и бытия, которое формирует отношение к себе, к другим людям, к обществу и делу, которым человек занимается…» (2010: 46). Одним из индикаторов благополучной адаптации к социуму является причастность человека к различным сообществам помимо трудовой деятельности, наличие личных социальных связей, хобби и т. п. На вопрос о том, где и с кем человек проводит свое свободное время, 13,7 % ответили, что в кругу семьи. Это первый по популярности ответ. Далее примерно равное число человек предпочитают заниматься домашним хозяйством (8,8 %) и смотреть телевизор (7,9 %). Встречи с друзьями (6,3 %), забота о своем здоровье (6,2) и просто отдых (6,1 %) занимают следующие строчки ответов по популярности. К сожалению, очень небольшая доля людей посещают культурные мероприятия (1,4 %), занимаются спортом (1,3) и самообразованием (1,2 %).

И мужчины, и женщины примерно одинаково проводят свой досуг, особых различий не выявлено. Больше вариантов выбрали студенты, при этом их хобби обычно не связаны с активными видами спорта или общественной деятельностью. Чаще всего они предпочитают встречаться с друзьями и общаться по телефону (12,5 %), а также просто отдыхать, спать и гулять (по 10,5 %). У городских и сельских жителей, несмотря на существенную разницу в доступе к различным видам досуга, предпочтения в хобби примерно одинаковые. Граждане с неполным средним образованием чаще остальных гуляют на улице (11,9 %), а также просто отдыхают и спят (10,0 и 9,0 %). Путешествия предпочитает небольшая группа респондентов с высшим образованием (3,8 %).

Заключение и выводы . Анализ данных показал, что уровень социального самочувствия жителей Бурятии, попавших в трудную жизненную ситуацию, по главным показателям намного ниже, чем в целом по России. Основными социальными группами, показавшими самый низкий уровень социального благополучия, являются инвалиды, студенты (учащиеся), сироты, безработные. При этом студенты и безработные нуждаются в материальной помощи. Наиболее низкий уровень социального оптимизма выявлен у инвалидов, сирот и участников СВО. Их проблемы в целом имеют характер социально-психологической направленности.

Среди исследуемых аспектов наиболее существенное влияние на социальное благополучие оказывает уровень образования граждан. Даже находясь в трудной жизненной ситуации, люди с высшим образованием испытывают меньше материальных трудностей и с большим оптимизмом смотрят в будущее.

На основе полученных данных и анализа результатов исследования будут разработаны практические рекомендации органам государственной и исполнительной власти по совершенствованию деятельности в сфере социальной защиты населения в Республике Бурятия, в частности в отношении граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Список литературы Социальное самочувствие жителей Бурятии, попавших в трудную жизненную ситуацию

- Горшков М.К., Трофимова И.Н. Образование как фактор и ресурс гражданского участия и демократического развития общества // Социологическая наука и социальная практика. 2016. № 1 (13). С. 5-17. EDN: VPNDST

- Ерлыгина Е.Г., Штебнер С.В. Образование как фактор повышения качества жизни молодежи // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 2 (39). С. 62-66. EDN: YMWVYL

- Меренков А.В., Сивкова Н.И., Куньщиков С.В. Факторы, определяющие социальное самочувствие населения в современных условиях // Дискуссия. 2015. № 10 (62). С. 114-120. EDN: VCQNJX

- Михайлова Л.И. Социальное самочувствие и восприятие будущего россиянами // Социологические исследования. 2010. № 3. С. 45-50. EDN: LTOKVT

- Осинский И.И., Бутуева З.А. Социальное самочувствие: понятие, факторы формирования и показатели измерения // Вестник Бурятского государственного университета. 2015. № 14. С. 38-45. EDN: UOGTQJ

- Петрова Е.В., Бильтрикова А.В., Дашибалова И.Н. Социальное самочувствие жителей Бурятии (по материалам социологического исследования 2023 г.) // Общество: социология, психология, педагогика. 2023. № 12. С. 25-31. DOI: 10.24158/spp.2023.12.2 EDN: ITFXUY

- Рожкова Л.В., Тугускина Г.Н., Супиков В.Н., Сеидов Ш.Г. Образование как фактор жизненного и профессионального успеха россиян // Социодинамика. 2021. № 10. С. 9-26. DOI: 10.25136/2409-7144.2021.10.36629 EDN: FWEDIS