Социальные аспекты профессионального самоопределения школьников

Автор: Рябинин Сергей Вячеславович

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Трибуна молодого ученого

Статья в выпуске: 2 (8), 2010 года.

Бесплатный доступ

Раскрыты отдельные социальные аспекты профессионального самоопределения школьников: социальная значимость проблемы в современных условиях развития страны, влияние социально-экономического развития на процесс профессионального самоопределения; мотивы профессионального самоопределения школьников.

Профессиональное самоопределение, личностные мотивы профессионального самоопределения, социальные мотивы профессионального самоопределения

Короткий адрес: https://sciup.org/14239496

IDR: 14239496 | УДК: 373.3+316.6

Текст научной статьи Социальные аспекты профессионального самоопределения школьников

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» роль образования на современном этапе развития страны определяется формированием инновационной экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе. Образование рассматривается как основа динамичного экономического роста и социального развития общества, как фактор благополучия граждан и безопасности страны [2].

Образованию отводится одна из основных ролей в развитии российского социума, оно, в ряду четырех других сфер, заявленных в качестве национальных проектов в 2005 году, определяет качество жизни людей и социальное самочувствие общества.

В последние годы социологи (Л.А. Беляева, М.К. Горшков, В.И. Жуков) в числе приоритетных проблем российского общества на современном этапе его развития подчеркивают проблему обеспечения качества жизни всех слоев населения и проблему создания равных возможностей для всех граждан, включающих равные права на образование.

Педагоги также акцентируют проблему создания равных возможностей, кроме того, отмечают проблему «формирования мотивации к инновационному поведению, целью которого является эффективное использование человеческого капитала» [1, с. 4].

Социально-экономическая ситуация, складывающаяся в настоящее время в Российской Федерации и обусловленная спадом в мировой экономике, не может не влиять на образование. Волна кризиса обострила проблемы рынка труда, в частности, проблему безработицы. Произошедшие в 2009 году спад ВВП на десять процентов, падения индекса производства, инвестиций и реальной заработной платы населения [5] и, как следствие, массовое сокращение работников, указали на то, что рынку труда требуются компетентные специалисты.

Свобода выбора на рынке труда будет во многом гарантирована квалификацией специалиста. Но, как отмечают Л.А. Кузнецов и Л.О. Филатова, «благодаря постоянно изменяющейся конъюнктуре рынка труда, человек вынужден менять профессию и место работы. Следовательно, он должен получить такое образование, которое позволит ему быстро осваивать новые профессии, новые виды профессиональной деятельности. Образование должно стать конвертируемым» [3].

Таким образом, можно отметить, что образованию в настоящий момент отводится одна из основных ролей в преобразовании экономики и социальной жизни, в дальнейшем развитии общества. Правомерно возникает вопрос об обеспечении образования молодежи, соответствующего требованиям нового времени. Как отмечено в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», «от того, как будет устроена школьная действительность, система отношений школы и общества, зависит во многом и успешность в получении профессионального образования, и вся система гражданских отношений» [4].

Именно поэтому остается актуальным вопрос самоопределения учащихся в выборе образования, вопрос жизненного и профессионального самоопределения.

Профессиональное самоопределение в научно-педагогической литературе относят к проблеме профессиональной ориентации, рассматривая его как «важнейший объект формирования личности в процессе профессиональной ориентации», как степень самооценки себя как специалиста определенной профессии; как содержательную сторону направленности личности, взаимодействующей с призванием [6].

Под влиянием процесса демократизации общества, проявляющегося в образовании, в том числе, в гуманистическом подходе к личности учащегося, все чаще появляются термины, характерные для нового времени. Так, наряду с термином «профессиональное самоопределение» учащихся, в педагогической литературе употребляется относительно новый термин – «психологическая поддержка профессионального самоопределения учащихся» (И.Г. Шамсутдинова) или «профориентационная поддержка» (И.Г. Шамсутдинова). Действительно, рассматривая деятельность педагогов по оказанию помощи ученикам в выборе своего места в жизни, в выборе сферы деятельности и конкретной профессии, было бы правильно использовать один из последних терминов. Однако, подчеркивая самостоятельность учащихся в данном процессе, мотивацию их жизненного выбора, соответствующего их жизненным смыслам, нам кажется уместнее употреблять термин «профессиональное самоопределение».

Профессиональное самоопределение как социально-педагогическое явление подвержено влиянию конкретных социально-экономических условий развития общества. Особое влияние на процесс самоопределения молодежи оказывают такие факторы, как рост безработицы, возможности трудоустройства в регионе, престижность отдельных профессий на рынке труда, определяющаяся, в том числе, заработной платой работников данной профессии, социальными возможностями, которые она предоставляет (принадлежность к определенной социальной прослойке, возможность вести образ жизни, характерный для нее).

Выявить влияние данных факторов на профессиональное самоопределение учащихся возможно, изучая мотивы выбора образования. Под мотивом понимается, как правило, побуждение к деятельности, осознанная причина, лежащая в основе выбора действий или поступков личности [6]. В педагогике существуют различные классификации мотивов, однако, мы остановимся на исследовании мотивов личностных и социальных. При этом будем подразумевать под личностными мотивами те, которые связаны с реализацией личностных целей и затрагивающих внутренний план личности, под социальными – те, что складываются под влиянием окружающей социальной среды, референтной группы, родителей, т.е., являются внешними по отношению к учащимся.

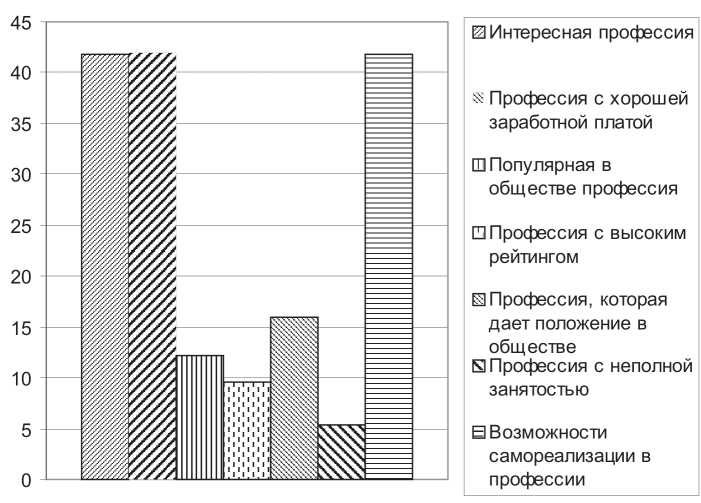

Нами было проведено исследование мотивов выбора образования среди учащихся девятых классов общеобразовательных школ г. Челябинска. В связи с тем, что Челябинск является областным центром, входит в число городов – «миллионщиков», данные, полученные при обследовании учащихся города, могут быть характерны также и для учащихся других крупных промышленных центров РФ. Объем выборочной доли исследования определялся по объему гене- ральной совокупности, за которую было принято количество учащихся девятых классов школ города, и является репрезентативным. В исследовании участвовал 541 ученик девятых классов, 18 образовательных учреждений, находящихся в четырех районах города. К личностным мотивам нами были отнесены интерес к выбираемому образованию, определяющему будущую профессию, и возможности самореализации в ней. К социальным мотивам – значимость для учащегося размера заработной платы, популярности профессии, положения в обществе, которое она может дать, а также рейтинга профессии в современном социуме.

Нами были получены следующие данные. Прежде всего, отметим, что подавляющее большинство выпускников девятых классов – 95, 4% – выбирает продолжение образования. Этот факт говорит о полном понимании учениками новых требований к уровню знаний и необходимости конкурентоспособности на рынке труда за счет их получения. Как справедливо отмечают А.А. Кузнецов и Л.О. Филатова, «эффективность производства практически во всех областях стала определяться в первую очередь уровнем образования, профессионализмом работников. Создание новых технологий и наукоемких производств неизбежно повышает уровень требований не только к уровню общего и профессионального образования человека, но и к развитию его творческих способностей, его интеллектуальному потенциалу» [3, с. 42].

Рассматривая мотивы продолжения образования и выбора будущей профессии, мы обнаружили, что личностные мотивы занимают одно ранговое место с мотивами социальными, что можно увидеть на рисунке.

Можно отметить, что выпускники девятых классов нацелены на продолжение образования, в выборе профессии в равной мере определяющими для них являются как социальные мотивы (значимость размера заработной платы – 41,96%), так и мотивы личностные (самореализации в выбранной профессии – 41,77%). Вместе с тем, прочие мотивы, отнесенные к социальным, учениками девятых классов пока слабо осознаются и они не считают их существенными.

El Интересная профессия si Профессия с хорошей заработной платой

ШПопулярная в обществе профессия

□ Профессия с высоким рейтингом

□ Профессия, которая дает положение в обществе

S Профессия с неполной занятостью

В Возможности самореализации в профессии

Рис. Мотивы профессионального самоопределения

Необходимо отметить, что мотив, связанный со значимостью положения в обществе, имеет наибольший разброс по различным районам города. В целом, этот мотив проявляют 15,9%, однако, в центральных школах города он выше – одна пятая часть учеников проявляет его наличие.

Рассматривая личностные мотивы, можно отметить, что в равной степени важным для учащихся является как интерес к профессии, так и возможность личностной самореализации в ней. Однако вызывает вопросы тот факт, что не у всех школьников интерес к профессии совпадает с интересом к предмету, являющимся базовым для получения выбранной профессии.

Таким образом, рассмотрев отдельные аспекты профессионального самоопределения школьников, мы выявили актуальность данной проблемы для российского общества, подверженность ее влиянию социально-экономических условий развития общества и необходимость ее дальнейшего исследования в педагогической науке и практике.

Список литературы Социальные аспекты профессионального самоопределения школьников

- Валеева Е.Х., Власова Ю.Ю., Монахов С.В. Образование в контексте приоритетов долгосрочного социально-экономического развития РФ//Педагогика. 2009. № 7. С. 3-10.

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: утверждена Правительством Российской Федерации 17 ноября 2008 года//Рос. газ. 2008. 25 ноября.

- Кузнецов А.А., Филатова Л.О. Новая структура и содержание образования на старшей ступени школы. М.: Новая школа, 2005. 128 с.

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Электронный ресурс]: утверждена Президентом Российской Федерации 4 февраля 2007 года. URL: http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/school.php> (дата обращения: 22.06.2010).

- О социально-экономической ситуации в России выпуск № 15 (70) [Электронный ресурс]//Информационно-аналитические материалы Государственной Думы [сайт]. [2009]. URL: http://wbase.duma.gov.ru:8080/law?d&nd=981605706> (дата обращения: 21.06.2010).

- Педагогика: Большая современная энциклопедия/Сост. Е.С. Рапацевич. Магнитогорск: «Современное слово», 2005. 720 с.