Социальные движения и их взаимодействие с городскими пространствами

Автор: Гарнага Анастасия Филипповна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 7, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению взаимодействия социальных движений и городских пространств, влиянию видов и форм массовой активности на формирование архитектурно-планировочной структуры среды. Исследована возможность влияния на городское пространство и внесения изменений в его планировочную структуру путем корректирования социальных движений (на примерах городов Древнего мира, Средневековья). Выделены два направления современных массовых действий: протестное и позитивное. Отмечены особенности организации пространств Болотной площади в Москве, площади Тахрир в Каире и их взаимодействия с социальными движениями протестного характера. Обозначен феномен влияния виртуального пространства на реальную социальную активность, как следствие, выявлена необходимость создания площадок для демонстрации такой активности. Сделаны выводы о важности разработки специальных методических рекомендаций к архитектурному проектированию пространств городов, отвечающих требованиям безопасности общества и обеспечивающих возможность социальных движений.

Социальные движения, массовая активность, взаимодействие, городские пространства, городская структура, архитектурно-планировочные особенности, митинги, шествия

Короткий адрес: https://sciup.org/14940186

IDR: 14940186 | УДК: 316.423:316.334.56 | DOI: 10.24158/spp.2017.7.5

Текст научной статьи Социальные движения и их взаимодействие с городскими пространствами

Социальные движения, традиционно трактуемые исследователями как действия групп людей [1, p. 5], известны с древних времен. Они служат наиболее понятной и доступной формой выражения общественного мнения, могут влиять на ход социальных изменений: способствовать или препятствовать им. Выявление факторов, влияющих на возникновение и протекание социальных движений, а также формирование форм таковых в связи со стремительно увеличивающимся их количеством в последнее время становится все более актуальной научной проблемой.

В контексте взаимодействия социальных движений с пространствами города первые понимаются как фактические или потенциальные массовые действия большого количества человек, объединенных общей целью. Примерами служат восстания, процессии, демонстрации, митинги, шествия, парады, фестивали, флешмобы.

Равновесие общества, его стабильное развитие невозможны без чувства физической устойчивости. В современном городе значительное влияние на формирование этого чувства оказывает само пространство с его устройством [2, p. 16–17].

О том, что социальные движения являются неотъемлемой частью жизни общества, свидетельствуют некоторые особенности формирования объемно-пространственной среды городов. Эти же пространства способствуют выражению массовой позиции и позволяют вести контроль всех общественных мероприятий [3, с. 201–205]. Соответственно, массовые действия людей неразрывно связаны с пространствами для их проведения. Именно места, где возникают социальные действия, во многом определяют их масштабность, численность, продолжительность, форму.

Наиболее важным с точки зрения взаимодействия архитектурного пространства и социальных действий служит выявление такой структуры пространства с позиции ее композиционно-планировочных особенностей. Основными значимыми особенностями для размещения большого количества людей являются линейная и точечная структуры. При линейной структуре главным центром служит дорога, обозначающая путь. Точечную структуру по-другому можно назвать площадной. Она предполагает активную концентрацию масс, тяготеющую к точке, и, соответственно, не имеет направленности. Часто встречаются комбинированные структуры городских пространств.

При оценке социальных движений и их взаимодействия со средой большое значение имеют количественные характеристики, к примеру число участвующих в мероприятии людей. Имеет место классификация массовых движений на маломасштабные (в движении принимают участие до 250 человек одновременно), среднемасштабные (от 250 до 1000 участников) и крупномасштабные (более 1000 участников).

Выявлены категории социальных движений исходя из их продолжительности: краткие (длящиеся не более 12 ч), продолжительные (менее одних суток) и длительные (более одних суток).

Количественным показателем для оценки массовых движений служат геометрические характеристики городских пространств, во взаимодействие с которыми входят участники движения. Так, протяженность дороги для церемонии определяет ее временные рамки. К примеру, процессии доиндустриального периода могли длиться несколько дней не только в связи с особенностями ритуалов и традиций движения, но и исходя из фактической длины пути. В Ахетатоне дорога процессий имеет протяженность более 11 км, в древних городах Китая Найтуне и Чанъане – 3 и 5 км соответственно.

Объемно-пространственные и геометрические характеристики места для ведения общественных действий диктуют их продолжительность.

Факторы, оказывающие влияние на возникновение социальных движений, определены сферами общественной жизни [4, с. 20]. В Древнем мире основное деление общественной активности происходит в двух важнейших подсистемах человеческой жизнедеятельности: духовной и политической.

В первом случае основными действиями общества являются религиозные ритуалы. Они оказывают существенное влияние на формирование городской структуры с ее планировочными и объемно-пространственными особенностями.

Так, к примеру, в Вавилоне существовала Дорога Процессий, специально организованная для проведения ритуалов и церемониалов. Она служила главным планировочным стержнем пространства города. Остальные направления тяготели к ней, что влияло на постепенное скопление людей и обозначало усиление напряжения в массах при приближении к духовному атрибуту – зиккурату. Особенность формирования центральной оси в городе, обусловленная проведением традиционных духовных движений, характерна и для других древних городов Месопотамии (Урук, Борсиппа, Тудуб) [5].

Центральная городская ось протяженностью около 11 км также являлась главным направлением движения людей в древнеегипетском городе Ахетатоне. Основные дворцы, храмы были расположены вблизи и обращены по направлению к дороге. Такая пространственная структура подчиняла себе потоки людей при ритуальных движениях, имела явную взаимосвязь с течением и организацией мероприятий.

Примером, когда не социальные движения диктуют и обосновывают формирование среды, а созданное обществом пространство становится удобным и логичным для проявления его активности, служат египетские каменные переходы, созданные в III тыс. до н. э. Изначально они имели узкое практическое назначение – доставка камня для строительства. Впоследствии в связи с изменением общественного сознания и включением в жизнь людей религиозных идей по этим же переходам доставляли материалы для строительства храмов. По окончании строительства связующие дороги стали направляющими элементами и во многом определили особенности массовых движений и ритуалов людей от долинного храма вверх к припирамидному, символизируя тем самым тяжелое духовное восхождение.

Для азиатских обществ характерны отличные от западных традиции, определяющие возникновение социальных действий. Особое отношение общества к императору (сыну Неба) в Китае и Японии стало основой городских церемоний. Известны, к примеру, особые ритуалы подхода к главному трону императора, поминания императорских предков [6]. Они характерны как для древних азиатских городов (Найтун, Бяньлян, Чан ъ ань, Лоян), так и для городов Средневековья (Пекин, Сяньдэфу, Лунцюаньфу).

В политической сфере Древнего мира можно выделить социальные действия военного характера. Они отражали значимость правителя, мощность государства и т. д. Взаимодействие этих действий с пространством города выражалось в возникновении новых видов архитектурных сооружений, к примеру во время республиканского периода в Риме. Триумфальные арки начали возводиться со II в. н. э. для особых общественных ритуалов почтения национальных героев. Во многом благодаря узкой пространственной ограниченности и парадности арок формируются правила торжественного возвращения военного деятеля и его войска в город. Чтобы пройти через пространство арки, необходимо было замедлить ход и чинно проследовать перед массой людей. Таким образом, взаимодействие триумфальных арок как частей объемно-пространственного решения среды с социальными движениями неоспоримо.

Военное дело во все времена являлось одной из самых структурированных и традиционных сфер жизнедеятельности общества. Необходимость в подготовке новых войск и ведении крупных военных кампаний обусловила создание новых комплексов и городов. Так возникают римские военные лагеря, имеющие особую планировку, способствующую оттачиванию военного мастерства. Во время Пунических войн такие специальные пространства имели большое значение в поддержании и развитии военного дела римлян.

Для Франции (XVII–XVIII вв.) также свойственны появление и специальная организация мест для ведения военных ритуалов. Особую роль в социальной жизни страны в то время сыграли инженерные проекты Себастьяна де Вобана. Город представлял собой бастионные укрепления, был окружен кольцом крепостей, что создавало особую атмосферу для военных движений.

На сегодняшний день также популярны социальные действия, носящие патриотический характер и указывающие на особое значение в жизнедеятельности общества памятных военных событий. Так, широкую популярность во Франции приобрел День взятия Бастилии, празднуемый 14 июля. В России памятными событиями военного характера являются майские парады в честь победы в Великой Отечественной войне.

Среди коллективных массовых действий, ставших популярными в последние десятилетия, можно выделить два направления: имеющие протестный и позитивный характер.

В большинстве случаев шествия и демонстрации, отражающие позиции общества по отношению к изменениям в его жизнедеятельности, происходящим в экономике, политике, приобретают протестный характер. Историческим примером может выступить Великая французская революция, побудившая правительство обдумывать новую защиту, общественный контроль своих территорий, в том числе архитектурно-планировочными методами. В первую очередь реконструкции подвергся Париж. В середине XIX в. бароном Османом был предложен план реконструкции столицы. Теперь улицы Парижа имели строгую симметрию, прямизну, были четко ориентированы на конкретную точку движения [7, с. 97]. Короткие и широкие направления в городе обеспечивали свободное прохождение войск в случае необходимости подавления новых мятежей, а следовательно, позволяли осуществлять общественный и государственный контроль социальных движений.

В последние годы самыми известными протестными движениями стали массовые долговременные митинги на площадях Болотной в Москве, Тахрир в Каире и Независимости в Киеве (рис. 1).

Рисунок 1 - Схема социальных движений: площадь Независимости, Киев, Украина

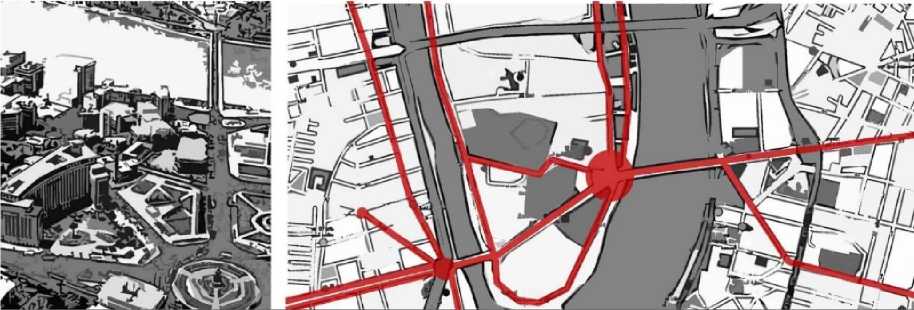

Во всех трех случаях причиной социальных недовольств и выступлений стала позиция общества, противоречащая решениям правительства и самому политическому режиму. Необходимо отметить, что места скопления людей и социальных действий выбраны исходя из их политического, исторического и административного значения, а также из особенностей организации пространства. Площадь Тахрир имеет лучевую структуру, на пересечении лучей – открытое пространство. Она удобна для стекания большого количества людей, при этом контролировать все направления одновременно в целях безопасности достаточно трудно (рис. 2). В связи с такими особенностями это пространство систематично служит площадкой ведения общественных протестных действий. Таким образом, прослеживаются устойчивое взаимодействие и взаимовлияние общественных действий и пространств городов.

Рисунок 2 – Схема социальных движений: площадь Тахрир, Каир, Египет

Планировочная структура Болотной площади более скупая. От открытого участка отходят лучи: Болотная улица, Фалеевский переулок и Болотная набережная (рис. 3). Несмотря на меньшее количество путей к месту концентрации социальных движений (по сравнению с площадью Тахрир в Каире) и их параллельную направленность, Болотная площадь с XV–XVII вв. была центром общественной активности. Здесь проводились народные развлечения, ярмарки, кулачные бои, публичные наказания преступников. Свободное пространство, обозначенное на схеме кругом, служило центром стекания масс людей.

Рисунок 3 – Схема социальных движений: Болотная площадь, Москва, Россия

Наряду с современными социальными движениями протестного характера существуют также формы массовой активности, которые несут позитивную направленность. К таковым можно отнести бразильские танцевальные карнавалы. В России примером позитивных мероприятий служат дни городов. Они традиционно сопровождаются комплексом мероприятий, как то: шествия, шоу, концерты, фейерверки. Особую популярность в контексте сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны, а также в связи со стремительным старением и уходом из жизни большинства ее участников приобретает организованное потомками движение «Бессмертный полк». По приведенной классификации оно относится к линейной структуре, представляя собой шествие большого количества человек.

Широкое распространение сегодня получают формы общественных рекламных движений, направленных на извлечение материальной выгоды. Популярны американские и европейские рождественские распродажи, единовременный и централизованный запуск в прокат или продажу новых кинолент, новинок техники и др. Все эти мероприятия возбуждают ажиотаж в обществе и способствуют большому скоплению людей в определенных реальных пространствах.

Виртуальные площадки также оказывают существенное влияние на социальную активность большого количества человек. На них формируются и организуются разного рода интер-нет-акции, флешмобы, часто выходящие за рамки виртуального пространства и в таком случае требующие правильного объемно-планировочного решения реального пространства.

Взаимодействие социальных движений и городских пространств осуществляется так, что формирование и развитие первых неотъемлемо влекут за собой необходимость изменения и правильной организации вторых. Благодаря грамотной архитектурно-планировочной структуре и организации среды города появляется возможность контроля безопасности и защищенности общества. Следовательно, совместными усилиями представителей архитектурного и социологического сообществ необходимо разработать комплекс методических рекомендаций к проектированию городских пространств для социальных движений и реконструкции существующих площадок. Основой должна стать унификация таких пространств: они должны быть удобными для разных видов движений (линейных и площадных). Таким образом, появится вероятность избежать ряда проблем в организации и контроле мероприятий, связанных с пространством города.

Ссылки:

-

1. Della Porta D., Diani M. Social Movements: An Introduction. Oxford (UK), 1999.

-

2. Lynch K. The Image of the City. Cambridge (Mass.), 1990. 195 p.

-

3. Трубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. М., 2011. 520 с.

-

4. Ольшанский Д.В. Психология масс. СПб., 2001. 368 с.

-

5. Гарнага А.Ф., Лучкова В.И. Феномен развития городов как мест процессий (на примере Вавилона, Рима и Пекина) // Новые идеи нового века : материалы XIII междунар. науч. конф. ФАД ТОГУ : в 3 т. Т. 1. Хабаровск, 2013. С. 19–24.

-

6. Лучкова В.И. Принципы построения пространственной структуры средневекового китайского города// Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2012. № 4 (27). С. 59–68.

-

7. Саваренская Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII–XIX вв.: эстетические и теоретические предпосылки. М., 1987. 191 с.

Список литературы Социальные движения и их взаимодействие с городскими пространствами

- Della Porta D., Diani M. Social Movements: An Introduction. Oxford (UK), 1999.

- Lynch K. The Image of the City. Cambridge (Mass.), 1990. 195 p.

- Трубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. М., 2011. 520 с.

- Ольшанский Д.В. Психология масс. СПб., 2001. 368 с.

- Гарнага А.Ф., Лучкова В.И. Феномен развития городов как мест процессий (на примере Вавилона, Рима и Пекина)//Новые идеи нового века: материалы XIII междунар. науч. конф. ФАД ТОГУ: в 3 т. Т. 1. Хабаровск, 2013. С. 19-24.

- Лучкова В.И. Принципы построения пространственной структуры средневекового китайского города//Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2012. № 4 (27). С. 59-68.

- Саваренская Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII-XIX вв.: эстетические и теоретические предпосылки. М., 1987. 191 с.