Социальные характеристики репрессированных на Алтае в 1935-1937 годах: анализ базы данных и архивных материалов

Автор: Мишина Е.М.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Историческая информатика

Статья в выпуске: 3 (26), 2014 года.

Бесплатный доступ

Анализируются социальные признаки репрессированных на Алтае в 1935 - первой половине 1937 г. В первой части статьи обосновывается актуальность выбора для исследования данного периода и региона. Приводится краткая характеристика использованных источников: Книг Памяти, а также архивных документов. Описываются этапы создания базы данных и работы с ней. Рассматривается социальный портрет, составленный по Книгам Памяти. Во второй части анализируются социальные характеристики по следственным делам: социальное происхождение, уровень образования, партийная принадлежность, служба в армии.

Репрессии, алтай, база данных, динамика, социальные характеристики

Короткий адрес: https://sciup.org/147203567

IDR: 147203567 | УДК: 316.613.5:

Текст научной статьи Социальные характеристики репрессированных на Алтае в 1935-1937 годах: анализ базы данных и архивных материалов

Тридцатые годы ХХ в. ознаменовались коренными изменениями в жизни государства и общества, и результаты их были зафиксированы в Конституции СССР 5 декабря 1936 г., в постулате о победе социализма в СССР. Однако «блестящий фасад», определяемый главным документом страны, декларировавшим принадлежность власти «трудящимся города и деревни…» (ст. 3), земли – колхозам (ст. 8), равноправие граждан СССР (ст. 123), а также свободу слова, печати, собраний и митингов (ст. 125)1, скрывал «фундамент» государства, построенного на совершенно противоположных принципах. Призванная показать «демократичность» политического режима Советского Союза, направленная на получение экономической помощи со стороны развитых капиталистических стран2, конституция замаскировала репрессии как эффективный механизм осуществления сталинской диктатуры.

В репрессиях, проводимых в СССР в 1930-х гг., можно выделить несколько фаз: процессы 1931–1933 гг., связанные с коллективизацией и начальным этапом индустриализации, репрессии 1935–1937 гг. как подготовительная фаза Большого террора и самая масштабная кампания 1937– 1938 гг., связанная с реализацией приказа №00447. Первая и третья фазы достаточно широко освещены в литературе; период со времени убийства С.М Кирова 1 декабря 1934 г. до конца июля 1937 г. – начала осуществления репрессий в рамках массовых операций – является сравнительно малоизученным. Репрессии в данный временной промежуток отличаются от массовых репрессий 1937– 1938 гг. не только масштабом, но и тем, что значительное количество дел было прекращено за недоказанностью обвинения. Отметим, что репрессивные кампании этого времени в некоторой степени повторяли операции Большого террора, что обусловливает актуальность изучения периода с декабря 1934 по июль 1937 г. для понимания репрессивной политики второй половины 1930-х гг.

Репрессии 1935 – 1937 гг. освещены в литературе в основном только на уровне московских процессов; в региональном масштабе они остаются сравнительно малоизученными. В разных районах страны репрессивные волны имели специфику. Исходя из этого наше исследование строится на основе данных по Алтайскому краю, входившему в состав Западно-Сибирского края (ЗСК). Данная территория представляет интерес по нескольким причинам. В начале XX в. она входила в кабинетские земли. Благодаря столыпинской реформе и переселенческой политике производство аграрной продукции достигло здесь значительных масштабов; происходило и промышленное освоение края. В советское время Томский округ, в составе которого находились алтайские земли, был местом ссылки «антисоветских» элементов; рядом с г. Славгород, на юго-западе края, находился Немецкий район, в котором большую часть населения составляли ссыльные немцы, создававшие на новом месте высокодоходные хозяйства3. Это наложило печать на кампании периода Большого террора, который начался именно с алтайских земель. Именно здесь 28 июня 1937 г. была учреждена первая «тройка», которая, как и все последующие в период Большого террора, имела санкции на вынесение смертного приговора без суда4.

Предпосылки репрессий значительного по региональным меркам масштаба возникли в период после убийства С.М. Кирова. В годы Большого террора было репрессировано более 1,5 млн чел. репрессии осуществлялись в рамках нескольких операций: «кулацкой» и «национальных» - «польской», «немецкой» и др.5 В разных регионах СССР в разное время репрессии были направлены против определенных групп граждан, как, к примеру, репрессии против кулаков в ходе кампании по «ликвидации кулачества как класса» 1930–1932 гг.6 Социальные характеристики человека – пол, возраст, социальное происхождение и положение, политическое прошлое – могли стать основанием для ареста. Анализу этих характеристик в контексте составления социального портрета репрессированного посвящено немного работ7. Исходя из этого, составление социального портрета репрессированного в период с декабря 1934 по июль 1937 г. на Алтае является целью данного исследования.

Существует два типа источников, в наибольшей степени подходящих для составления социального портрета репрессированных. Первичным является «классический» архивный материал – делопроизводственная документация (следственные дела репрессированных). Нам были доступны материалы отдела спецдокументации Управления архивного дела Алтайского края, (ОСД УАДАК, Ф. Р-2), на основе которых был проведен микроанализ определенных социальных характеристик репрессированных, а также были выявлены и проиллюстрированы основные репрессивные механизмы.

Вторичным источником исследования стали Книги Памяти, составленные на основе следственных дел репрессированных. В Алтайском крае было составлено 7 таких книг; нами использовались материалы 2, 3 и 7-й книг8, соответствующие рассматриваемому временному промежутку. Книги Памяти содержат краткие справки о каждом учтенном репрессированном. В 2007 г. на основе региональных Книг Памяти историко-просветительским обществом «Мемориал» была создана электронная база данных «Жертвы политического террора в СССР»9, которая позволила существенно упростить работу историка.

Данная база содержит сведения о более чем 2 млн репрессированных за весь советский период. На карточках базы данных по Алтайскому краю представлена информация о дате и месте рождения, национальности, месте жительства, роде занятий, дате ареста и приговора, статье обвинения, приговоре и реабилитации (при ее наличии). Отметим, что согласно Книгам Памяти других регионов содержание карточек в базе данных «Мемориала» может быть различным (присутствует информация об образовании, партийной принадлежности (Томская область). При работе с материалами по Алтайскому краю отсутствие данных компенсируется сведениями из 10%-й выборки (246 персоналий), осуществленной нами на основе архивных документов.

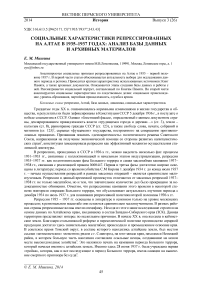

Каждое поле главной таблицы содержит пятизначный номер, которым закодирована как текстовая, так и количественная информация, а именно поля с датой ареста и приговора («arestdate» и «suddate» соответственно). Для анализа этих полей и определения динамики репрессивных процессов с помощью запросов на обновление пятизначные коды были переведены в даты в формате «месяц. год». Данные текстовых полей извлекались при помощи подчиненных таблиц.

Рис. 1. Схема данных базы данных, созданной по материалам базы данных «Мемориала»

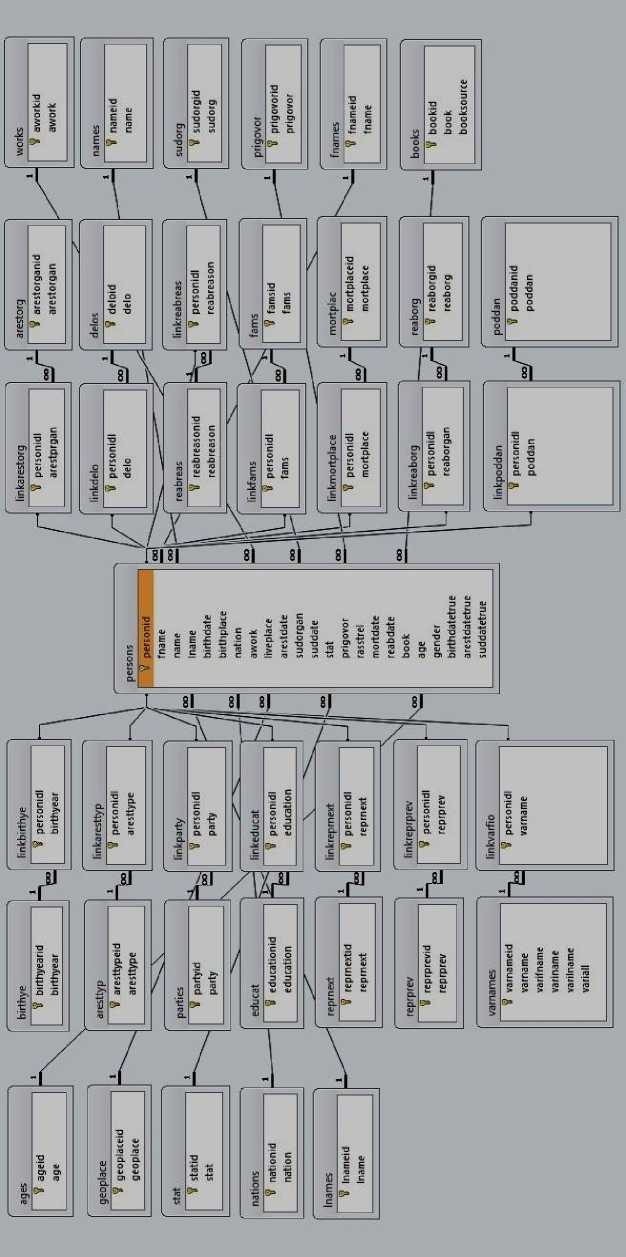

Для заполнения архивной базы данных использовались составные части архивноследственных дел, такие как постановление о предъявлении обвинения, анкета репрессированного, протоколы допросов, обвинительное заключение и приговор. Архивная база данных состоит из главной и пяти подчиненных таблиц, связанных друг с другом по полю «номер репрессированного».

Рис. 2. Схема данных архивной БД

Как следует из рис. 2, поля главной таблицы содержат информацию о дате и месте рождения, месте проживания, роде занятий, социальном положении и происхождении, семейном положении, дате ареста и осуждения, статье, приговоре, реабилитации и номере дела. Данные о партийной принадлежности, службе в армии, судимостях, дальнейших репрессиях, а также различиях, выявленных между архивными данными и базы данных «Мемориала», в главной таблице выведены в поля типа «логический» и имеют с соответствующими таблицами связь «один-ко-многим». Путем последовательных запросов (простых, с групповыми операциями и использованием нескольких таблиц) были получены необходимые для анализа сведения, в дальнейшем структурированные и обработанные с помощью программы MS Excel.

Источниковедческий анализ, проведенный на основе сравнения материалов архивной базы данных и базы данных «Мемориала», позволил выявить ряд расхождений в источниках, к примеру, несовпадение в них дат ареста, приговора, рода занятий, статей обвинения. Было установлено, что такие расхождения являются следствиями переноса информации из архивного дела в Книгу Памяти. Составители таких книг использовали разные элементы следственного дела (постановления о предъявлении обвинения, анкеты репрессированных, протоколы обысков, обвинительные заключения) для написания кратких справок о репрессированных. Однако по причине относительно низкой грамотности следователей или намеренной фальсификации дел некоторые сведения (к примеру, дата ареста в обвинительном заключении и в анкете) могли не совпадать друг с другом. Ввиду сложности проделываемой работы составители книг основывались на определенных источниках: в случае с датой ареста заполнение карточки происходило по графе «дата заполнения анкеты», а иные элементы дела привлекались при отсутствии записей в данном поле. Исследование показало, что такой метод не обеспечивает точность, так как в разных элементах дела даты могли не совпадать. Подобная ситуация наблюдается в источниках относительно двух других критериев при наибольшей частоте несовпадений в источниках данных о «роде занятий» (22 случая, 8,9% от архивной выборки) и «статье обвинения» (21 случай, 8,5%).

Тем не менее в большинстве случаев расхождения в источниках не влияют на конечные результаты исследования. Использование поля «год рождения» по материалам базы данных «Мемориала» для подсчета среднего возраста репрессированного позволило получить результат в 41,28 лет, по материалам следственных дел – 41,19. Очевидно, что расхождение в несколько сотых не является значимым, следовательно, данные обоих источников (исходя из нашей методики верификации) пригодны для исследования.

На основании описанных источников в предыдущих работах10 нами были сделаны следую- щие выводы. Анализ динамики арестов и приговоров показал наличие пиковых моментов в репрессиях, связанных с событиями как местного, так и союзного масштаба. В рассматриваемый период аресты на Алтае происходили достаточно неравномерно: до апреля 1937 г. количество арестованных не превышало 100 чел. в месяц, при этом наибольшее число арестов пришлось на август 1935 г., апрель и сентябрь 1936 г. В 1935 г. основной категорией репрессированных были занятые в сельском хозяйстве – в августе было арестовано 37 чел. Вероятно, это было связано с определенной кампанией, проводимой в региональном масштабе. В 1936 г. аресты в среде занятых в сельском хозяйстве свидетельствуют о связи регионального и союзного уровней репрессий: объявление в центре борьбы с «троцкистскими элементами» отразилось в регионе в директивах барнаульского сектора НКВД; содействовал ей и прошедший в августе 1936 г. первый московский процесс.

С осени 1936 г. среди арестованных начинают чаще появляться управленцы среднего звена, а также служители культа. Намечается ужесточение репрессивной политики. Февральско-мартовский пленум ЦК ВКП(б) 1937 г. фактически обосновал главные направления Большого террора и определил курс на массовые операции, которые начались с конца июля 1937 г. В апреле было арестовано самое большое число людей за весь рассматриваемый период – 241. В апреле и июне было репрессировано 26 немцев и 8 поляков (из 120 и 21 чел. в этот период), что составляет 31 и 38% от числа всех представителей данных национальностей, репрессированных с декабря 1934 г. по июль 1937 г. Усиление террора по национальному признаку указывало на переход к массовым «национальным» операциям, направления которых окончательно закреплялись в первой половине 1937 г.11

С осени 1935 г. по лето 1936 г. большое количество приговоров выносилось каждые два месяца, т.е. пиковые моменты приходились на сентябрь (92 приговора), декабрь (65), март (63) и июнь (60). Этот факт объясняется и регламентом ведения следствия: по закону оно не могло длиться более двух месяцев12, однако расследование 56 из 65 законченных дел в декабре (86,2%) продолжалось от трех до шести месяцев. В сентябре 1935 г. таких дел было 62 (67,4%), в марте 1936 г. – 47 (74,6%) и в июне – 40 (66,7%), что свидетельствует о пренебрежении нормами закона и желании следователей любыми средствами добиться необходимых показаний.

На основании анализа протоколов допросов, содержащихся в следственных делах репрессированных, были выявлены следующие механизмы репрессий. Наиболее часто используемый механизм «снизу вверх» предполагал сначала арест рядового работника или колхозника, а затем обвинение вышестоящих работников – управленцев среднего звена или руководящего персонала. Частое применение данного механизма связано с относительной простотой его, а также с наличием определенной логики получения компрометирующей информации об управленцах в среде их сотрудников. Другим механизмом является схема «сверху вниз»: сперва арест управленца или руководителя среднего звена, затем – его подчиненных. Чаще всего этот механизм используется при расследовании групповых дел (3 и более человек) «смешанного типа». Такие дела, как правило, являлись сфальсифицированными и соответствовали задачам репрессивных кампаний или установкам местных властей на проведение репрессий на отдельных предприятиях или в колхозах. Их отличало отсутствие логики арестов, т.е. применение механизма как «снизу вверх», так и «сверху вниз».

Самым интересным и значительным по масштабу делом, в расследовании которого использовался «смешанный» механизм, является дело «Русского общевоинского союза» (РОВС) – контрреволюционной эсеровско-белогвардейской организации13. В годы Большого террора эта операция проходила параллельно с «кулацкой» и имела значительные масштабы. На 1 января 1938 г. в сводке УНКВД по Новосибирской области и Алтайскому краю (образованы как самостоятельные территориальные единицы в сентябре 1937 г.) упоминается о 22 108 чел., репрессированных в ходе «ров-совской» операции14. Основными объектами репрессий в этой кампании становились представители старой России: бывшие государственные служащие и офицеры царской армии, участники мировой войны, побывавшие в плену, выходцы из буржуазных семей15. Согласно архивным данным члены организации, «явившейся филиалом повстанческой организации, созданной в ЗСК по заданию зарубежной контрреволюционной организации, т.н. Русского общевоинского союза», вели «активную работу по изысканию оружия для повстанческих и террористических целей, а также вели контрреволюционную, повстанческую, японофильскую агитацию, одновременно пропагандируя террор по отношению к членам правительства и руководителям партии, как одно из средств борьбы с соввластью»16.

Одна из региональных линий будущего дело РОВСа началась на Алтае в феврале 1937 г., когда 19 февраля был арестован директор льнозавода И. Толмачев, служащий по социальному положению. В марте арестовали В. Плотникова, уполномоченного комитета заготовок, и М. Макарова, заведующего пунктом заготовления льна (служащие)17, которые являлись подчиненными Толмачева. С 2 по 8 апреля проходили аресты людей, так или иначе причастных к «контрреволюционной организации». Среди них были 7 колхозников и единоличник, занятый в сельском хозяйстве, лицо без определенных занятий, плотник (рабочий), счетовод (служащий), заведующий отделом кадров лесопункта (служащий) и учитель (служащий)18. Из материалов дела известно, что по заданию учителя Чабаевского «член организации Морозов создал к-р ячейку, завербовав в нее 6 человек…»19. Чабаевский был арестован 5 апреля, колхозник Морозов – 3 апреля. Следовательно, благодаря показаниям работника сельского хозяйства Морозова появились основания для ареста одного из «главарей» организации. А 16 апреля был арестован учащийся С. Иванов, который по заданию Чебаев-ского создал контрреволюционную фашистскую группу «из молодежи в Тогульской средней школе в числе 3-х чел., участники которой активно вели контрреволюционную фашистскую пропаган-ду»20. Последними были арестованы председатель сельпо (служащий), директор раймельуправле-ния (служащий) и электротехник (служащий)21.

В контексте данного дела интересно социальное происхождение и политическое прошлое обвиняемых. Толмачев, руководитель организации, судя по материалам следствия, являлся бывшим командиром партизанского отряда и состоял в ВКП(б) с 1917 по 1935 г. В. Петраков, заведующий райзо, был женат на дочери казачьего атамана и также состоял в ВКП(б) с 1920 по 1937 г. Четверо обвиняемых служили в армии А.В. Колчака, счетовод К. Семенов и колхозник К. Толмачев – в царской армии. Пять человек были судимы за разные преступления в первой половине 1930-х гг., а двое – эстонец и еврей – очевидно, были репрессированы по национальному признаку. Все обвиняемые были приговорены к разным срокам исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) или к высшей мере наказания (ВМН) – расстрелу на совещании «троек» в период Большого террора, проводимом 13 августа, 20 августа и 8 декабря 1937 г.22 Анализ следственного дела показал, что к ВМН были приговорены только те обвиняемые, которые признали свою вину, а также активное участие в работе организации. Те же, кто признавал вину частично или не признавал ее вообще, были отправлены в ИТЛ, а дело против И. Зака (учащийся, 1920 г.р.) было прекращено23.

Судя по базе данных «Мемориала», репрессии были направлены преимущественно против мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В возрастных группах от 31 до 40 лет и от 41 до 50 лет приговоры распределялись практически равномерно; наиболее жесткие приговоры выносились людям старше 60 лет. В основном это были «неблагонадежные» элементы: единоличники, граждане без определенных занятий, служители культа. Террор был направлен против представителей «инона-циональностей» – немцев, украинцев и других их – чаще, чем против русских, приговаривали к 10 годам ИТЛ и расстрелу.

Репрессивные меры государство применило по отношению к трем основным социальным группам: рабочим промышленности, занятым в сельском хозяйстве и служащим. В сельском хозяйстве под репрессивную машину попадали рядовые колхозники, а в среде служащих – работники среднего руководящего звена. Террор против них значительно усилился с конца 1936 г., что соответствовало общесоюзным установкам24. Служащих чаще, чем представителей других социальных слоев, приговаривали к ВМН. В то же время было прекращено значительное количество дел занятых в сельском хозяйстве; они часто получали относительно мягкие приговоры – один-три года ИТЛ, хотя в абсолютном выражении этот социальный слой пострадал от репрессий в наибольшей степени.

Как отмечалось, в базе данных «Мемориала» содержится относительно немного сведений о каждом репрессированном на Алтае в указанный период. Недостающие сведения, такие как уровень образования, служба в армии, партийная принадлежность, социальное происхождение, восстанавливаются по архивно-следственным делам и являются необходимыми при составлении социального портрета репрессированного. Рассмотрим эти социальные характеристики.

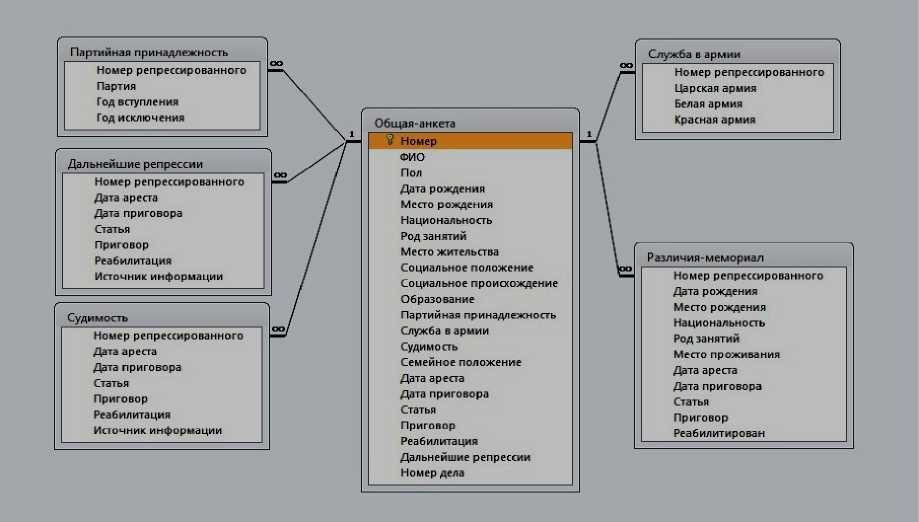

Об уровне образования репрессированных на Алтае в указанный период можно судить по рис. 3.

Рис. 3 Уровень образования репрессированных на Алтае

Сведения об уровне образования присутствуют в 208 из 246записей архивной базы данных. Как следует из рис. 3, большинство репрессированных на Алтае в этот период были маломалограмотными – получили домашнее образование (умели читать и писать) – 83 чел., 39,9%. Менее многочисленная группа – люди с низшим образованием (сельская школа, 3 года или 5 лет обучения в сельской школе) – 70 чел., 33,6%. Относительно небольшое число людей имели среднее, неоконченное высшее и высшее образование – 30 чел., 15,2%. Неграмотных, могущих в лучшем случае написать свою фамилию, насчитывалось 25 чел., или 11,9%.

Высшее образование имели служащие среднего руководящего звена (к примеру, начальник строительства нефтебазы25), а также многие ссыльные меньшевики-грузины. В графе «род занятий» они указаны как ссыльные, однако по социальному положению многие из них были служащими26. Что касается репрессированных со средним образованием, то 5 чел. из 21 по архивной базе данных являлись служащими, 7 – ссыльными и 5 – служителями религиозного культа. Большая часть служащих – 20 чел. – имели низшее образование, однако служащие были и среди малограмотных. Представители социального слоя рабочих имели образование ниже среднего: 17 рабочих были с низшим образованием и 25 являлись малограмотными. Подобная картина наблюдалась в сельском хозяйстве: 32 колхозника и единоличника были малограмотными, 11 имели низшее образование. Из 25 неграмотных 11 являлись единоличники.

Большинство репрессированных на Алтае в указанный период были выходцами из крестьян (169 чел.), причем из крестьян-бедняков – 31 чел., из середняков – 44, из зажиточных крестьян – 10, из крестьян-кулаков – 15. В анкетах следственных дел 69 чел. в графе «социальное происхождение» написано «из крестьян», следовательно, такие данные непригодны для более глубокого микроанализа. Неудивительно и столь малое число выходцев из рабочих (8 чел.) и дворян (4 чел.). В Российской империи Алтай не являлся промышленным регионом, а первые значительные по масштабам производства начали развиваться на этой территории во время столыпинской аграрной реформы (1906 – 1911 гг.). Выходцами из дворян в основном были ссыльные грузины, попавшие на алтайские земли в 1920 – 1930-х гг.

В данном контексте интересно проследить зависимость приговора от социального происхождения в наиболее многочисленных группах.

Как следует из табл. 1, наиболее жестким репрессиям были подвергнуты выходцы из крестьян-кулаков: их чаще, чем другие категории крестьян, приговаривали к ВМН (в 21% случаев). Выходцев из зажиточных крестьян чаще всего приговаривали к 10 годам ИТЛ (в 25% случаев). Однако в абсолютном отношении значительно пострадали от репрессий не «чуждые» советскому обществу элементы, выходцы из крестьян-бедняков и середняков.

Таблица 1

Зависимость приговора от социального происхождения (по материалам архивной БД)

|

Категория крестьян |

Приговор |

|||||||

|

ИТЛ на срок |

Ссылка |

ВМН |

Дело прекращено |

Всего |

||||

|

1-4 года |

5 лет |

6-8 лет |

10 лет |

|||||

|

Из бедняков |

5 |

3 |

3 |

1 |

1 |

4 |

13 |

30 |

|

16,67% |

10% |

10% |

3,33% |

3,33% |

13,33% |

43,33% |

100% |

|

|

Из середняков |

6 |

5 |

1 |

4 |

1 |

7 |

17 |

41 |

|

14,63% |

12,20% |

2,44% |

9,76% |

2,44% |

17,07% |

41,46% |

100% |

|

|

Из зажиточных |

1 |

2 |

0 |

2 |

0 |

0 |

3 |

8 |

|

12,50% |

25,00% |

0% |

25% |

0% |

0% |

37,50% |

100% |

|

|

Из кулаков |

4 |

3 |

0 |

2 |

1 |

3 |

1 |

14 |

|

28,57% |

21,43% |

0% |

14,29% |

7,14% |

21,43% |

7,14% |

100% |

|

Выходцы из середняков приговаривались к ВМН в 17% случаев, выходцы из бедняков – 13%; дело против середняков прекращалось за отсутствием доказательств или состава преступления в 41% случаев, дело против бедняков – в 43%.

Рассмотрим зависимость наказания от принадлежности к политической партии. Краевая специфика социальной структуры – значительное количество малограмотных или неграмотных колхозников – определяла относительно небольшое число людей, состоящих в партии. Согласно архивной базе данных 51 чел. были членами партии: 29 чел. (57%) – ВКП(б) и 20 чел. (39%) – «Меньшевики Грузии». Причем 21 чел. из числа членов ВКП(б) являлись «старыми» партийцами, т.е. вступили в партию в период с 1917 по 1925 г. Тем не менее 8 чел. было приговорено к ВМН и 4 – к 10 годам ИТЛ, и только 3 дела были прекращены.

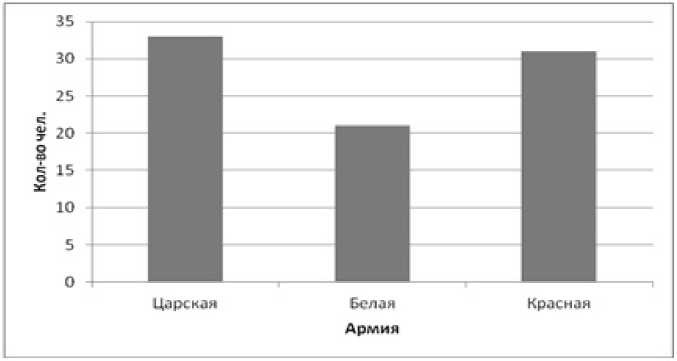

Что касается «службы в армии» репрессированных, то по архивным делам 68 чел. до ареста проходили службу в царской, Белой или Красной армии (рис. 11).

Рис. 4. Распределение репрессированных по признаку «служба в армии» (по архивной базе данных).

Как показывает рис. 4, 33 чел. проходили службу в царской армии, 21 чел. – в Белой и 31 чел. – в Красной. Согласно архивной базе данных 7 чел. служили и в царской, и в Белой армии, 7 – в царской и Красной армии, 8 – в Белой и Красной армии и 5 – во всех трех армиях. Приговоры бывшим военнослужащим распределялись следующим образом:

Таблица 2

Зависимость приговора от службы в армии (по материалам архивной БД)

|

Армия |

Приговор |

|||||||

|

ИТЛ на срок |

Ссылка |

ВМН |

Дело прекращено |

Всего |

||||

|

1-4 года |

5 лет |

6-8 лет |

10 лет |

|||||

|

Царская |

6 |

2 |

3 |

5 |

1 |

6 |

9 |

32 |

|

18,75% |

6,25% |

9,38% |

15,63% |

3,13% |

18,75% |

28,13% |

100% |

|

|

Белая |

0 |

4 |

1 |

4 |

0 |

5 |

6 |

20 |

|

0% |

20% |

5% |

20% |

0% |

25% |

30% |

100% |

|

|

Красная |

2 |

6 |

2 |

2 |

0 |

2 |

14 |

28 |

|

7,14% |

21,43% |

7,14% |

7,14% |

0% |

7,14% |

50% |

100% |

|

Как видно из табл. 2, наибольшее количество дел, впоследствии прекращенных за недоказанностью обвинения, было заведено на служивших в Красной армии (14 чел., 50%). Проходившим же службу в рядах Белой армии чаще, чем другим, выносили самые суровые приговоры – 10 лет ИТЛ и ВМН (соответственно 4 чел., 20% и 5 чел., 25%). Приговоры бывшим служащим царской армии были самые разные, что означает, что служба в армии не являлась решающим основанием для репрессий против данной группы людей. Приговоры же служившим в царской армии и Красной армиях, а также в Белой и Красной были более суровыми. Дело против них было прекращено только в одном случае, в то время как количество прекращенных дел против служивших в царской и Белой армиях равно 3. Очевидно, что советская власть с недоверием относилась к тем людям, которые меняли свою политическую ориентацию. Те же, кто служил в царской или Белой армии, не могли считаться «исправившимися», а следовательно, вызывали меньше подозрения, хотя и оставались «неблагонадежными» людьми.

Таким образом, в ходе анализа архивных материалов мы не обнаружили тенденцию к жестоким репрессиям в рядах Красной армии в рассматриваемый период. Это отличает его от времени Большого террора, так как в 1937–1938 гг. Красная Армия понесла значительные потери от репрессий среди командного состава и рядовых служащих. Согласно коэффициенту сопряженности (Cramer’s V), равному 0,3, служба в армии влияла на характер приговора в очень незначительной степени, следовательно, необходим анализ других признаков для получения репрезентативных результатов. К примеру, по делу о контрреволюционной группе служителей культа, занимавшейся антисоветской агитацией и срывом сельскохозяйственных работ, кроме единоличников, колхозников и непосредственно служителей культа был арестован И. Леонов, медфельдшер, происходивший из крестьян-бедняков, служащий по социальному положению29. Согласно приговору спецколлегии Верховного суда 5 чел. получили различные сроки заключения в концлагере. Самый большой срок – 10 лет – получил «руководитель» группы Г. Богданов, священник, однако второму священнику, проходившему по этому делу, дали 5 лет. Леонов был приговорен к 7 годам концлагерей. Очевидно, сыграла роль не только судимость в 1927 г., но и служба в армии Колчака30.

Кратко рассмотрим влияние двух факторов – «судимость» и «дальнейшие репрессии» – на строгость приговора. Согласно архивной базе данных до момента ареста к разным срокам наказания было приговорено 94 чел. Таблица архивной базы данных «Судимость» содержит 127 записей, так как имели две и более судимостей 27 чел. Анализ показал, что количество судимостей влияло на приговор только в совокупности с другими факторами. К примеру, П. Захаров, обвинявшийся в попытке совершения терактов против советской власти, подрывной деятельности на железнодо- рожных путях и троцкизме (ст. 58-8-9-11), был приговорен к ВМН вследствие признания вины и тяжести обвинения31. Мы можем предположить, что четыре судимости по ст. 111 УК РСФСР 1926 г.32 могли быть лишь отягчающим обстоятельством. Основанием для ареста Г. Орехова послужило то, что им был сорван со стены и изорван портрет Сталина. Вероятно, на приговор к 10 годам ИТЛ могло повлиять и то, что Орехов служил и в царской, и в Красной армии, а также не имел постоянного места работы33. Вместе с тем лица, имевшие по три судимости, были приговорены к ссылке (грузины). Интересно то, что в период Большого террора репрессии против них были продолжены. Таблица «Дальнейшие репрессии» в архивной базе данных содержит 38 записей, из которых к периоду массовых операций 1937–1938 гг. относятся 22. Остальные записи свидетельствуют о продолжении следствия по таким делам или пересмотре приговора в указанный период. Из 22 репрессированных в период Большого террора 16 были представителями «инонациональностей»; 12 чел. из них было приговорено к ВМН, что соответствовало «национальным» операциям.

***

Подводя итог, отметим, что такие признаки социального портрета репрессированного, как социальное происхождение, партийная принадлежность, служба в армии, не являлись важнейшими факторами, определявшими вынесение приговора, однако они могли повлиять на степень его жестокости. Рассмотрение указанных характеристик в совокупности с другими, такими как пол, возраст, место жительства, род занятий, социальное положение, позволяет создать более детальный социальный портрет.

Изучение архивных документов Алтайского края за период с декабря 1934 г. по июль 1937 г. способствовало проведению более глубокого микроанализа. Было установлено, что большинство репрессированных, попавших в выборку, имели низшее образование или были малограмотны. Значительная часть репрессированных являлась выходцами из разных категорий крестьянства, что является неудивительным для преимущественно аграрного края. Наиболее жестокие репрессии были направлены против выходцев из кулаков и зажиточных крестьян, как «чуждых» советскому строю слоев населения. Большинство репрессированных не состояло ранее в политических партиях, что определялось спецификой региона и уровнем грамотности населения, однако среди репрессированных были и «старые» партийцы, получившие большие сроки заключения по итогам следствия. Влияла на вынесение приговора и служба в армии – более сурово наказывались люди, служившие в Красной армии после службы в царской или Белой армии, хотя в рассматриваемый период в отличие от времени Большого террора невозможно выделить отдельную кампанию против красноармейцев.

Определенное влияние оказывало на приговор наличие судимости у человека. По архивной базе данных почти 40% репрессированных имели судимость до ареста. В некоторых случаях это влияло на дальнейшие репрессии: нередки были случаи, когда в период Большого террора человек снова подвергался репрессиям. Исходя из специфики кампаний массовых операций, дальнейшие репрессии нередко осуществлялись по национальному признаку.

Список литературы Социальные характеристики репрессированных на Алтае в 1935-1937 годах: анализ базы данных и архивных материалов

- Аблажей Н.Н. «Ровсовская операция» НКВД в Западной Сибири в 1937-1938 гг.//Вестник Томского государственного университета. 2008. №311

- Жертвы политического террора в Алтайском крае. Т. 2. Барнаул, 1999; Т. 3. 1937 г., ч. 1-2. Барнаул, 2000; Т.7.1920-1965. Барнаул, 2005

- Жертвы политического террора в СССР [Электронный ресурс]. 4-е изд. М., 2007

- Зима В.Ф. Человек и власть в СССР в 1920-1930-е гг.: политика репрессий. М., 2010

- Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конституции. М., 1987

- Лягушкина Л.А. Социальный портрет репрессированных в ходе Большого террора (1937-1938 гг.): анализ базы данных по книгам памяти Нижегородской области//Ист. информатика. 2012. №1

- Массовые репрессии в Алтайском крае 1937-1938 гг. Приказ №00447. М., 2010

- Мишина Е.М. Профессиональный состав репрессированных в 1935 -1937 гг.: анализ базы данных на основе «книг памяти» Алтайского края//Информ. бюл. Ассоциации «История и компьютер». 2013. №41. С. 88-106

- Мишина Е.М. Социальный портрет репрессированного 1935 -1937 гг. на Алтае: анализ базы данных и архивных документов//Ист. информатика. 2013. №3

- Мишина Е.М. Сталинские репрессии 1935 -1937 гг.: анализ динамики по социальным группам на основе «книг памяти» Алтайского края//Ист. журнал. Науч. исследования. 2014. №2

- Папков С.А. Обыкновенный террор: политика сталинизма в Сибири. М., 2010

- Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВДирепрессии 1936-1938 гг. М., 2010

- Шайдуров В. Российские немцы: трагедия одного народа//Наказанный народ. М., 1999

- Ellman M. Regional Influences on the Formulation and Implementation of NKVD Order 00447//Europe Asia Studies. 2010.Vol. 62, № 6, August.