Социальные эффекты страха смерти: защитный механизм или когнитивная нагрузка?

Автор: Щебетенко Сергей Александрович

Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 3 (3), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждается проблема интерпретации эффектов, получаемых в ходе исследований, выполненных в рамках теории управления страхом смерти. Установлено, что эффекты мыслей о собственной смерти на социальное познание могут объясняться не защитными механизмами, как предполагают авторы теории, а более операционализируемой и понятной эмпирически когнитивной нагрузкой. Рассматриваются результаты исследований, косвенно поддерживающих выдвигаемое предположение

Социальное познание, теория управления страхом смерти, когнитивная нагрузка, социальные установки, восприятие аут-групп

Короткий адрес: https://sciup.org/147202725

IDR: 147202725 | УДК: 316.613.4:2-186

Текст научной статьи Социальные эффекты страха смерти: защитный механизм или когнитивная нагрузка?

Несмотря на, казалось бы, достаточно отстраненное от социального познания название, теория управления страхом смерти (Terror Management Theory; TMT) [11] занимает весьма заметное место в ряду современных социальнопсихологических концепций. За последние четверть века в рамках TMT выполнено огромное количество эмпирических исследований. Так, Burke, Martens and Faucher [4] представили результаты мета-анализа, включившего в себя 277 исследований, содержание которых изложено в 164 статьях, опубликованных на английском языке. Исследования TMT проводятся не только в США, но и в странах Европы и Латинской Америки, Израиле, Австралии, Китае и Японии. Интерес к TMT обусловлен ее устойчивыми, хорошо воспроизводимыми эмпирически, по- ложениями. В целом TMT утверждает, что активация мыслей о смерти (mortality salience) увеличивает ин-групповой фаворитизм и аут-групповую предубежденность.

Чем объясняют сторонники TMT ее устойчивые социально-психологические эффекты? Преимущественно они связывают их с эффектами психологических защит, предполагая, что уникальность человека наряду с прочим обусловлена способностью рефлексировать не только свою жизнь, но и неизбежность своей смерти. На фоне действия универсального инстинкта самосохранения мысли о собственной смерти и ее безысходности поистине ужасны. Поэтому, рассуждают авторы, чтобы каким-то образом защитить себя от неизбежности смерти, индивиды либо стараются не думать о ней

как о релевантном для своей жизни событии, относя его в неопределенное будущее. В случае затруднений с такой защитой индивиды либо верят в то, что какие-либо важные аспекты их личности в принципе не подвержены физической смерти — буквально (напр., вера в загробную жизнь) или символически (напр., акцентируясь на продолжении своей жизни в детях, идеях, продуктах творчества и социальных институтах) [4; 11]. При активации мыслей о смерти значение этих символических способов продления жизни существенно возрастает.

Технически активация мыслей о смерти в качестве независимой переменной осуществляется посредством ряда процедур: праймирова-нием (priming), т.е. подпороговой активацией посредством предъявления на сотни миллисекунд слов, связанных со смертью, перед основным стимулом [3], заполнения специального вопросника, просмотра или прочтения различных сообщений, релевантных теме смерти [5]. Однако преимущественной формой манипуляции мыслей о смерти является написание эссе, связанного с собственной смертью [17].

В целом, сторонники TMT утверждают, что активация мыслей о смерти, вызывая у индивида реакцию защитного типа, в сфере социального восприятия приводит к росту не только фаворитизма в отношении ин-группы, но и негативных предубеждений в отношении аут-групп.

В качестве примеров эмпирических свидетельств можно отметить следующие: наблюдались оценочное обесценивание и поведенческое избежание членов гендерных, этнических и сексуальных аут-групп [5; 9; 16], более негативные суждения о тех, кто нарушает социокультурные нормы, и более позитивные суждения о тех, кто эти нормы поддерживает [8], увеличение привлекательности тех, кто высоко оценивает мировоззрение индивида и снижение привлекательности тех, кто его критикует [12], усиление агрессивности в отношении тех, кто противодействует убеждениям индивида [14], усиление этноцентрических установок [15].

Преимущественно утверждается, что эффекты мыслей о смерти являются уникальными в своем социально-психологическом действии. Однако периодически совершаются попытки продемонстрировать, что предсказания TMT вполне могут быть частным случаем относительно процессов социального познания более широкого плана. В частности, Burris and Rempel [5] предположили, что смерть можно рассматривать не как уникальное во всех отношениях событие, а как частный случай так называемых пространственно-символических угроз (spatial-symbolic threats). Сохранив психодинамическую идею психологических защит, авторы утверждают, что индивид должен увеличивать субъективную привлекательность ин-групп и отторжение аут-групп в ответ на любой стимул, нарушающий стабильность символического мироустройства. Смерть, в этом смысле, есть лишь один из таких стимулов.

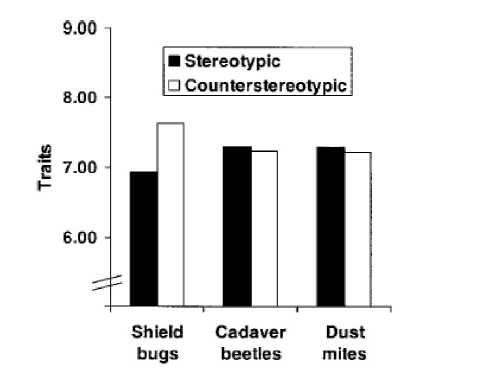

Schimel et al. [18] показали, что активация мыслей о своей смерти вызывает у участников исследования преимущественно негативные оценки как раз контр-стереотипных геев в сравнении со стереотипными. Burris and Rempel [5] осуществляют эксперимент межгруппового плана 2 (активация мыслей о смерти: да, нет) х 3 (угроза: смерть, другая пространственносимволическая угроза; контроль), полагая, что (а) им удастся повторить эффект Schimel et al. [18], а также (б) в состоянии «другой пространственно-символической угрозы» получить оценки гомосексуалиста, не отличающиеся от тех, которые наблюдаются в состоянии активации мыслей о смерти.

Для элиминирования предполагаемого побочного эффекта формы независимой переменной в каждом из трех состояний угрозы авторы используют однотипные «научно-популярные» тексты, в которых описывается существование трех видов насекомых: древесных жуков (контроль; не представляют символической угрозы для Я индивида и не ассоциированы со смертью), вымышленного вида трупных жуков (ассоциированы со смертью и, следовательно, гипотетически также представляют собой символическую угрозу для Я индивида), пылевых клещей (не ассоциированы со смертью, но представляют пространственно-символическую угрозу для Я индивида, поскольку незаметно для глаз в огромном количестве населяют такую интимную составляющую нашей жизни, как постель).

Основное взаимодействие оказалось статистически близким к значимому: F(2, 94)=2.70, p=.08. Действительно (рис. 1), отношение к контр-стереотипному гею, вызывавшему скорее симпатию у респондентов в контрольном состоянии, существенно ухудшилось в двух экспериментальных условиях. При этом оценка стереотипного гомосексуалиста даже несколько возросла от контрольного состояния к двум экспериментальным.

Рис. 1. Оценка черт личности гомосексуалиста как функция взаимодействия типа угрозы и стереотипности индуцированного образа гомосексуалиста (цит. по: Burris & Rempel, 2004; American Psychological Association): Traits — оцениваемые черты личности предъявленного образа гомосексуалиста; Stereotypic/Counterstereotypic — сте-реотипный/контр-стереотипный образ гомосексуалиста; Shield bugs — состояние предъявления текста о древесном жуке; Cadaver beetles — состояние предъявления текста о «трупном жуке»; Dust mites — состояние предъявления текста о пылевом клеще

В целом, можно констатировать, что идея Burris and Rempel [5], получила свою поддержку в рамках отдельного эксперимента: предъявление текстов о пылевых клещах, существах, представляющих в логике авторов лишь символическую угрозу, сопряжено с теми же изменениями в установках на члена аут-группы, что и предъявление стимула, активирующего мысли о смерти.

Результат, полученный Burris and Rempel [5] вдохновляет на постановку еще более радикального предположения касательно эффектов TMT. Возможно, что для объяснения ее эффектов можно обойтись без подключения концепта психологических защит, в рамках объяснительного принципа которых остаются Burris and Rempel [5]. Возможно, что рассматриваемые эффекты социального восприятия обусловлены не «защитными механизмами», а ограничением когнитивных ресурсов при обработке соответствующей социальной информации. Так, например, известно, что аут-групповые предубеждения могут проявляться как на сознательном, самоотчетном, уровне (эксплицитные, контролируемые стереотипы), так и на не тестируемом самоотчетами уровне (имплицитные, автоматические стереотипы; напр. [6; 7]). Принцип диагностики имплицитных стереотипов при этом основан на создании условий, ограничивающих обычную для индивида обработку стимульного сообщения (например, вместо вопросника при диагностике используют скоростные показатели [13; 20]).

В этой связи можно предположить, что обработка угрожающей и в целом необычной информации обеспечивается достаточным подключением когнитивных ресурсов. Это, как следствие, ограничивает возможности сознательного контроля социальных суждений, что, в частности, может выражаться в более негативных суждениях об аут-группах и благоприятных суждениях об ин-группах даже при диагностике самоотчетами. И именно последнее обстоятельство является первопричиной эффектов, объяснить которые призваны TMT и пространственно-символическая гипотеза Burris and Rempel [5]. В этом случае мы должны ожидать обнаружение эффектов, схожих с рассмотренными выше, и при манипулировании эмоционально нейтральной когнитивной нагрузкой, не предполагающей «включения защитных механизмов».

Социально-психологические эффекты когнитивной нагрузки достаточно регулярно исследуются [2; 10; 19]. В целом показано, что когнитивная нагрузка (обычно манипулируемая посредством удержания в памяти 7-8-9-10значного числа параллельно выполнению основного задания) способствует активации стереотипов в социальном восприятии. Однако, насколько нам известно, предсказания TMT рассматриваются независимо от когнитивной нагрузки. Нам известна единственная работа, в которой оценивается взаимодействие эффектов активации мыслей о смерти и когнитивной нагрузки [2]. Однако в этом исследовании не рассматриваются приложения TMT в области межгруппового восприятия. В то же время, результаты Arndt et al. [2; исследование 2] свидетельствуют в пользу того, что активация мыслей о смерти и когнитивная нагрузка действуют однонаправленно.

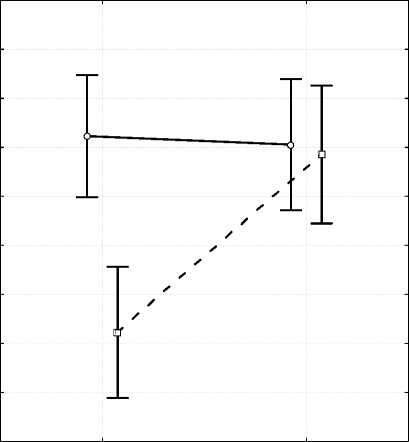

Другой предпосылкой будущего исследования может быть проведенное мной исследование установок на иммигрантов в Россию как функции взаимодействия когнитивной нагрузки и стереотипности/контр-стереотипности индуцированного образа иммигранта [1]. Исследование было проведено на выборке более 200 человек с существенным возрастным разбросом (ANCOVA с включением возраста в качестве континуального предиктора существенно не изменила достоверность рассматриваемого ниже основного взаимодействия). Взаимодействие стереотипности образа с когнитивной нагрузкой было значимым, F(1, 211)=7.89, p=.005 (рис. 2), а в своей интерпретации полностью согласовывалось с ранее обсуждавшимися результатами Schimel et al. [18] и Burris and Rempel [5].

5,2

5,0

4,8

4,6

4,4

4,2

4,0

3,8

3,6

3,4 высокая низкая стереотипный

—Q— контр-стереотипный когнитивная нагрузка

Рис. 2. Оценка иммигранта в Россию россиянами как функция когнитивной нагрузки и стереотипности образа иммигранта: Стереотипный/контр-стереотипный — стереотипный/контр-стереотипный образ иммигранта

Как и активация мыслей о смерти, как и пространственно-символическая угроза в терминах Burris and Rempel [5], когнитивная нагрузка делала более негативной оценку контрстереотипного иммигранта и не сказывалась на оценке стереотипного (и даже, как и в приведенных выше работах, незначительно улучшала!).

Как обсуждалось нами ранее [1], контрстереотипность члена аут-группы может также выступать как фактор, в силу своей неожиданности требующий глубокой центральной обработки, что при взаимодействии с высокой когнитивной нагрузкой может вызывать на первый взгляд парадоксальный эффект: член аут-группы, похожий на члена ин-группы, перестает нравиться. Его «принятие» (идентификация) требует существенного осмысления, что при ситуативно вызванном дефиците когнитивных ресурсов способно вызвать негативную оценочную реакцию. На интроспективном уровне сложность обработки такого нестандартного образа может сопровождаться «недоумением» и даже «раздражением».

Список литературы Социальные эффекты страха смерти: защитный механизм или когнитивная нагрузка?

- Щебетенко С.А. Восприятие иммигрантов россиянами: эффекты когнитивной нагрузки, стереотипности и черт личности//Психологический журнал. 2010. Т. 31. № 2. С. 28-38.

- Arndt J., Cook, A., Goldenberg J.L., & Cox C.R. Cancer and the threat of death: The cognitive dynamics of death-thought suppression and its impact on behavioral health intentions//Journal of Personality and Social Psychology. 2007. №. 92. Р. 12-29.

- Arndt J., Greenberg J., Pyszczynski T., & Solomon S. Subliminal exposure to death-related stimuli increases defense of the cultural worldview//Psychological Science. 1997. № 8. Р. 379-385.

- Burke B.L., Martens A., & Faucher E.H. Two decades of Terror Management Theory: A meta-analysis of mortality salience research//Personality and Social Psychology Review. 2010.№ 14. Р. 155-195.

- Burris C.T., & Rempel J.K. It's the end of the world as we know it: Threat and the spatial-symbolic self//Journal of Personality and Social Psychology. 2004. № 86. Р. 19-42.

- Devine P. G. Stereotypes and prejudice: Their automatic and controlled components//Journal of Personality and Social Psychology. 1989. №56. Р. 5-18.

- Fazio R. H., Jackson J. R., Dunton B. C, & Williams C. J. Variability in automatic activation as an unobtrusive measure of racial attitudes: A bona fide pipeline?//Journal of Personality and Social Psychology. 1995. № 69. Р. 1013-1027.

- Florian V., & Mikulincer M. Fear of death and the judgment of social transgressions: A multidimensional test of terror management theory//Journal of Personality and Social Psychology. 1997. № 73. Р. 369-380.

- Florian V., & Mikulincer M. Terror management in childhood: Does death conceptualization moderate the effects of mortality salience on acceptance of similar and different others?//Personality and Social Psychology Bulletin. 1998. № 24. Р.1104-1112.

- Gilbert D. T., & Hixon J. G. The trouble of thinking: Activation and application of stereotypic beliefs//Journal of Personality and Social Psychology. 1991. №60. Р. 509-517.

- Greenberg J., Pyszczynski T., & Solomon S. The causes and consequences of a need for self-esteem: A terror management theory//R. F. Baumeister (Ed.), Public self and private self. New York: Springer, 1986. Р.189-212.

- Greenberg J., Pyszczynski T., Solomon S., Rosenblatt A., Veeder M., Kirkland S., & Lyon D. Evidence for terror management: II. The effects of mortality salience on reactions to those who threaten or bolster the cultural worldview//Journal of Personality and Social Psychology. 1990. № 58. Р.308-318.

- Greenwald A. G., Nosek B. A., & Banaji M. R. Understanding and using the Implicit Association Test: I. An improved scoring algorithm//Journal of Personality and Social Psychology. 2003. № 85. Р.197-216.

- McGregor H., Leiberman J., Greenberg J., Solomon S., Arndt J., Simon L. & Pyszczynski T. Terror management and aggression: Evidence that mortality salience promotes aggression against worldview-threatening individuals//Journal of Personality and Social Psychology.1998. № 74. Р. 590-605.

- Navarrete C. D. & Fessler D. M. T. Disease avoidance and ethnocentrism: The effects of disease vulnerability and disgust sensitivity on intergroup attitudes//Evolution and Human Behavior. 2006.

- Nelson L. J., Moore D. L., Olivetti J., & Scott T. General and personal mortality salience and nationalistic bias//Personality and Social Psychology Bulletin. 1997. № 23. Р.884-892.

- Rosenblatt A., Greenberg J., Solomon S., Pyszczynski T., & Lyon D. Evidence for terror management theory I: The effects of mortality salience on reactions to those who violate or uphold cultural values//Journal of Personality and Social Psychology. 1989. № 57. Р. 681-690.

- Schimel J., Simon L., Greenberg J., Pyszczynski T., Solomon S., Waxmonsky J., & Arndt J. Stereotypes and terror management: Evidence that mortality salience enhances stereotypic thinking and preferences//Journal of Personality and Social Psychology. 1997. № 77. Р. 905-926.

- Wegner D. M., Erber R., & Zanakos S. Ironic processes in the mental control of mood and mood-related thought//Journal of Personality and Social Psychology.1993. № 65. Р.1093-1104.

- Wittenbrink B., Judd C. M., & Park B. Evidence for racial prejudice at the implicit level and its relationship with questionnaire measures//Journal of Personality and Social Psychology. 1997. № 72. Р. 262-274.