Социальные ожидания студентов в осуществлении трудовой деятельности в условиях пандемии: социологический анализ

Автор: Терехин Александр Сергеевич

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Школа молодых исследователей

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

В рамках статьи рассматривается проблема трансформации российского рынка труда в условиях пандемии COVID-19. Проведен анализ влияния имеющегося у студентов опыта дистанционного обучения на их ожидания в отношении будущего режима работы. Проведено эмпирическое исследование методом анкетного опроса. Опыт дистанционного осуществления образовательной деятельности в основном положительно сказался на мнении респондентов о работе в дистанционном формате. На основании исследования сделаны выводы о возможных трансформациях рынка труда в связи с выявленными факторами.

Рынок труда, профессионализация, трудовая деятельность, дистанционная занятость, пандемия

Короткий адрес: https://sciup.org/142231691

IDR: 142231691 | УДК: 316.6 | DOI: 10.24412/1994-3776-2022-1-163-169

Текст научной статьи Социальные ожидания студентов в осуществлении трудовой деятельности в условиях пандемии: социологический анализ

Пандемия COVID-19 послужила фактором существенных социальных трансформаций, которые оказывают влияние на протекающие в обществе процессы с начала 2020 года до нынешнего момента.

В связи с характером мер по сдерживанию распространения заболевания, утяжеление эпидемической обстановки в регионе напрямую коррелирует с вероятностью переведения школ, университетов и учебных заведений СПО на режим обучения с использованием электронных образовательных технологий. Большинство исследователей на основании эмпирических данных делает вывод о меньшей эффективности дистанционного формата обучения в сравнении с классическим проведением занятий в аудитории в связи с появлением у студентов психологического

Терехин Александр Сергеевич – аспирант Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Al. Terekhin – PhD student of the St. Petersburg State Economic University.

дискомфорта, вызванного чувством «оторванности» от образовательной среды. Немаловажно, что во многих исследованиях респонденты отмечают и положительные черты дистанционного обучения – такие, как большая свобода во времени выполнения учебных заданий, возможность адаптации обучения под свой ритм жизни, учебы в комфортных условиях [7]. Вне зависимости от оценки сложившейся ситуации, представляется возможным сделать вывод о наличии у значительной части студентов России опыта систематического выполнения учебных задач в условиях дистанционного обучения.

Университет как среда, являющаяся одним из первостепенных агентов социализации индивида, служит ведущим фактором профессионализации студента – усвоения профессиональных ценностей, привычки к систематической работе по специальности. По указанной причине трансформация данной среды в условиях пандемии и дистанционного обучения является фактором, способным, по нашему мнению, повлиять на процесс профессионализации и изменить ожидания студентов в отношении того, каким образом будут построены трудовые отношения на их будущем рабочем месте – в частности, будут ли они иметь возможность выполнять ряд рабочих задач дистанционно, находясь дома. Этим фактором определяется актуальность исследования.

Изменения в характере трудовых отношений на рабочем месте в условиях пандемии COVID-19 стали объектом ряда исследований отечественных и зарубежных ученых. Так, коллектив исследователей, состоящий из Л.Г. Судас, А.А. Оносова и др., делает вывод о наличии высокого конфликтного потенциала дистанционного формата занятости, который ученые характеризуют как «грандиозный глобальный эксперимент». Расценивая увеличение популярности данного формата работы как неотъемлемой части объективного процесса цифровизации всех сфер жизни общества, на основании масштабного метаанализа и эмпирического исследования ученые делают вывод о наличии нескольких групп проблем, с которыми российские занятые сталкиваются в условиях дистанционной и комбинированной работы – психологического характера, организационного и правового. Указанные проблемы могут быть решены путем совершенствования законодательства, а также утверждения новой этики трудовых отношений [4].

В.Ю. Ляшок на основании анкетного опроса занятых в различных сферах делает вывод о том, что в ряде сфер – ИТ, связи и телекоммуникакций – дистанционная работа превращается в норму, продолжения реализации которой после завершения пандемии ожидает большинство работников. Следует отметить, что, согласно данным исследователя, 48% занятых в России было переведено на дистанционный режим работы за 2020-2021 гг. Эта мера имела вынужденный характер; тем не менее, большинство работодателей сделало вывод о сохранении эффективности труда в сложившихся условиях, что повлияло на функционирование данных предприятиях и вне рамок ситуации пандемии. [5]. Т.А. Камарова, исследуя трансформацию занятости научно-педагогических работников приходит к выводу о наличии у представителей данных профессий риска потери стабильной работы в сложившихся условиях – т.н. «цифровой прекаризации» [3]. Региональный аспект трансформации рынка труда в условиях пандемии рассмотрен О.Н. Ефимовой. Согласно выводу исследователя, появление на рынке труда большого количества «дистанционных» вакансий помогает сдерживать безработицу, что положительно сказывается на социально-экономическом и психологическом климате региона [2]. И.М. Гурова рассматривает дистанционную работу как ключевую тенденцию развития постиндустриального общества, формирующегося в России, делая вывод о том, что при адаптации работников и работодателей к сложившимся условиям эффективность труда вырастет, а социальнопсихологическое самочувствие занятых во многих сферах улучшится [1].

Методом исследования, соответствующим его цели, послужил анкетный опрос студентов, обучающихся на программах бакалавриата ряда университетов России, среди которых – Санкт-Петербургский государственный экономический университет, РГПУ им. Герцена, РАНХиГС, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого. Участие в опросе принял 81 респондент. 62% респондентов – девушки, 38% - юноши (рис.1). Возраст опрошенных – 18-22 года. Следует отметить, что опыт дистанционного обучения в условиях пандемии имели все респонденты.

38%

Муж. Жен.

Рисунок 1. Гендерное распределение респондентов

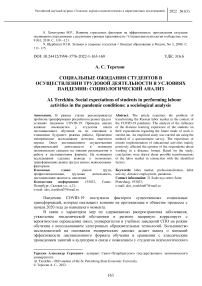

Первый вопрос анкеты играл ключевую роль в рамках исследования: «Повлиял ли Ваш опыт дистанционного обучения на желание в будущем работать дистанционно/комбинированно?». 54.2% опрошенных отметили, что указанный опыт повлиял на их мнение о дистанционной работе положительно; так, согласно комментариям студентов, «так комфортнее и работать получается эффективнее». 26% студентов, напротив, резко отрицательно оценили свой опыт обучения в дистанционном режиме, сделав на его основании вывод о том, что в дальнейшем хотят работать только очно, в офисе. 19.8% студентов отметили, что данный опыт никак не повлиял на их отношение к дистанционной работе; примечательно, что подавляющее большинство из них уже имеет опыт дистанционной работы (рис. 2).

-

■ Положительная оценка перспектив дистанционной работы

-

■ Отрицательная оценка перспектив дистанционной работы

-

■ Отсутствие изменения мнения о соответствующей перспективе

Рисунок 2. Влияние опыта дистанционного обучения на мнение студентов о перспективах работы в дистанционном режиме

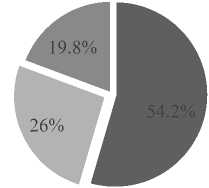

Следующий блок вопросов был посвящен опыту работы по специальности. Лишь 25% опрошенных имеет соответствующий опыт; ровно половина из них ранее осуществляла работу в комбинированном формате, 24% - сугубо в дистанционном, 26% - только в очном, контактном (рис.3). Среди «плюсов» дистанционной работы студенты назвали комфорт, отсутствие необходимости тратить время на перемещение до места работы, а также возможность корректировки рабочего графика. В качестве «минусов» респондентами были отмечены возникающие проблемы с самодисциплиной, а также чувство «оторванности» от рабочего процесса и коллег, находящихся в офисе – в случае комбинированного режима.

Комбинированный формат Очный формат Дистанционный формат 24%

Рисунок 3. Формат осуществления респондентами трудовой деятельности

На основании эмпирического исследования представляется возможным сделать ряд выводов.

Изменения, которые происходят на российском рынке труда, являются составной частью крупномасштабных трансформаций, которые затрагивают все сферы жизни общества. Эти трансформации связаны, прежде всего, с изменением самого характера межличностного взаимодействия. Сфера IT-технологий и интернет-коммуникаций, развитие которых ускоряется с каждым годом, создают своего рода параллельную, виртуальную социальную реальность, пространство для межличностного взаимодействия. Сфера занятости, таким образом, частично перемещается в обозначенное виртуальное пространство. Важным фактором развития дистанционной части рынка труда является также активное развитие цифровой экономики в России и мире. Следует отметить, что существует ряд сфер, на которые данная тенденция не распространяется в связи с самим характером осуществления межличностного взаимодействия в их рамках – очная розничная торговля, медицина и др. Тем не менее, в рамках большинства сфер деятельности, включая в некоторой степени и образование, дистанционный режим работы может осуществляться без потери эффективности.

Таким образом, развитие «дистанционного» рынка труда, по нашей оценке, не следует рассматривать как процесс, единственным фактором которого является вынужденный уход многих предприятий на удаленный режим работы в связи с чрезвычайными обстоятельствами пандемии. Напротив, рассматриваемый процесс носит объективный характер, и пандемия послужила лишь фактором, ускорившим развитие соответствующего рынка в России.

В качестве другого важного фактора изменений, происходящих на российском рынке труда, следует выделить комплекс поколенческих трансформаций. Категория населения старше 60 лет – люди, в жизни которых Интернет появился тогда, когда они находились в зрелом возрасте и уже являлись сложившимся профессионалами в своей области – постепенно снижает свою социальную и трудовую активность. Согласно классификации У. Штрауса и Н. Хоува, на «передний план» выходят поколения миллениалов, рожденных в 1980-1990-е годы, и зумеров, а также представители поколения Z, родившиеся уже после 2000 года. Выработка комплекса профессиональных ценностей и моделей поведения у представителей указанных поколений происходила в тот период, когда онлайн-коммуникации уже активно использовались как способ неформального общения, маркетинг-инструмент, комплекс платежных средств, а также в других целях. Таким образом, естественная смена поколений является еще одним немаловажным фактором трансформации рынка труда – люди, для которых дистанционные коммуникации в достаточной степени комфортны, склонны переносить указанные коммуникационные модели на большинство сфер своей жизни, включая трудовую деятельность.

Представляется возможным полагать, что поколение нынешних студентов – юноши и девушки в возрасте 18-22 лет – по мере своей профессионализации существенно изменят рынок труда и сам характер трудовых отношений. Массовый перевод школ, учреждений среднего профессионального образования и высших учебных заведений на дистанционный режим работы продемонстрировал учащимся, что повседневные задачи, связанные со сферой профессиональной деятельности, могут выполняться и в комфортных домашних условиях. Психологический комфорт, отсутствие необходимости добираться до места работы, возможность самостоятельно организовать свое рабочее пространство называются респондентами многих исследований в качестве «плюсов» удаленного режима работы. Указанные положительные стороны также соотносятся с «усредненным психологическим портретом» поколений миллениалов и поколения Z, для которых на передний план выходит индивидуализм, возможность самостоятельно выбирать направление деятельности и режим работы.

Следует также отметить, что дистанционный режим обучения в высших учебных заведениях может послужить не только в качестве демонстрации иного подхода к осуществлению людьми своих социальных обязанностей. По нашей оценке, дистанционная учеба способствует формированию у студентов привычки к выполнению своих основных социальных обязанностей, находясь дома. Условия для формирования такой модели поведения создает и ряд других факторов, среди которых – информатизация сферы услуг, развитие систем электронной оплаты и доставки товаров на дом. Государственные органы Российской Федерации также следуют указанной тенденции – большинство операций, связанных с документами и раннее требовавших очного присутствия гражданина, сейчас можно выполнить через портал Госуслуг.

Другим важным фактором, который, по нашей оценке, также поспособствует дальнейшей информатизации рынка труда, является сам характер дистанционного формата обучения. Помимо общих компетенций и «гибких навыков», высшее образование имеет функцию передачи студенту профессионального опыта, обучения его выполнению основных рабочих задач. В дистанционном режиме выполнение многих привычных задач, которые ранее выполнялись очно, может иметь другие алгоритмы – например, использование иного программного обеспечения. Таким образом, студенты, вышедшие на рынок труда после обучения в университете, немалая часть которого пришлась на период эпидемических ограничений, будет иметь в арсенале своих компетенций, в основном, выполнение задач в дистанционном формате, что будет указываться или подразумеваться в резюме. Работодатели также, вероятно, быстро адаптируются к изменению характера трудовых ресурсов на рынке и будут предлагать соискателями дистанционные вакансии.

Необходимо подчеркнуть, что приведенные выше прогнозы относятся к тому периоду, когда нынешняя студенческая молодежь, имеющая опыт дистанционного получения образования, в полной мере выйдет на рынок труда. Изменения, происходящие на соответствующем рынке, значительны уже в данный момент; таким образом, представляется возможным заявлять о возможности своеобразной структурной «революции» на рынке труда, когда в связи с изменением характера компетенций и ожиданий к работе со стороны трудовых ресурсов к характеру работы.

При этом следует отметить еще одну значимую тенденцию: ожидания и запросы самих соискателей начинают играть более значимую роль, чем ранее, в связи с развитием профсоюзного движения в России. В указанном процессе существенную роль играет процесс информатизации. М.О. Михайленок и Л.В. Макушина отмечают, что в настоящее время в России происходит развитие сетевых, горизонтальных структур на всех уровнях. Существенную роль в этом процессе играет Интернет и возможность коммуникации через мессенджеры и социальные сети; таким образом, представляется возможность вести речь об эффективном трипартизме отношений, сложившемся в сфере труда в России. В связи с возможностью мгновенно распространить любую информацию – в том числе, о нарушениях со стороны работодателя – работник, государство и работодатель оказываются в ситуации, в которой последний вынужден более эффективно следить за соблюдением прав работника. Таким образом, исследователи делают вывод о формировании «новой культуры свободы», в которой, в связи с укреплением горизонтальных связей между работниками, работа профсоюзов – также претерпевающих значительные трансформации – окажется гораздо более эффективной, чем ранее [6].

Описанные выше трансформационные процессы, по нашему мнению, необходимо оценивать как часть процесса вступления российского общества в постиндустриальную фазу развития. Изменения рынка труда носят всеобъемлющий характер, затрагивая все трудоспособное население России – как студентов, не окончивших обучение, все еще формирующих профессиональные компетенции и ценности, так и сложившихся профессионалов, имеющих значительный опыт работы. Рассмотренный в нашем исследовании процесс трансформации профессиональных ценностей молодежи и, как следствие, самого характера взаимодействия работников и работодателей, влечет за собой ряд вызовов, адаптация к которым является одной из актуальных задач российского общества и государства.

Так, в условиях изменения характера трудовых отношений и запросов соискателей, перед HR-службами предприятий будет стоять задача совершенствования методик отбора персонала с учетом значительно возросшей доли запросов на дистанционное выполнение рабочих задач со стороны соискателей. Руководящие структуры предприятий, в свою очередь, должны будут разрабатывать новые, более эффективные методики мотивации персонала, работающего дистанционно, а также принимать меры, препятствующие «профессиональному выгоранию» работников, трудящихся в дистанционном и комбинированном режимах. Упомянутый выше риск «цифровой прекаризации» крупной доли российского населения ставит перед государством задачу создания правовых рамок, адекватных сложившейся ситуации. Перед гражданским обществом, в частности – перед сообществом трудящихся стоит задача дальнейшей консолидации и выработки новых способов отстаивания своих прав на комфортный и безопасный труд.

Список литературы Социальные ожидания студентов в осуществлении трудовой деятельности в условиях пандемии: социологический анализ

- Гурова, И. М. Дистанционная работа как тренд времени: результаты массового опыта / И. М. Гурова. - Текст: непосредственный // МИР (Модернизация. Инновация. Развитие). - 2020. - № 2. - С. 128-147.

- Ефимова, О. Н. Влияние ускоренного внедрения дистанционных методов работы на рынок труда в моногородах России / О. Н. Ефимова. - Текст: непосредственный // Инновации и инвестиции. - 2021. - № 6. - С. 60-64.

- Камарова, Т. А. "Цифровая прекаризация" научно-педагогических работников в условиях социально-экономической турбулентности / Т. А. Камарова. - Текст: непосредственный // Вестник ОмГу. Серия: Экономика. - 2020. - № 3. - С. 72-83.

- Конфликтный потенциал дистанционного формата занятости / Л. Г. Судас, А. А. Оносов, А. Ж. Бесланеев [и др.]. - Текст: непосредственный // Государственное управление. Электронный вестник. - 2021. - № 86. - С. 284-306.

- Ляшок, В. Ю. Дистанционная занятость: удаленный режим работы в ряде профессий становится нормой / В. Ю. Ляшок. - Текст: непосредственный // Экономическое развитие России. - 2021. - № 8. - С. 63-67.

- Михайленок, М. О. Сетевизация сферы труда - как "новая нормальность" / М. О. Михайленок, Л. В. Макушина. - Текст: непосредственный // Социально-гуманитарные знания. - 2021. - № 3. - С. 170-179.

- Тамбиева, С. И. Преимущества и недостатки онлайн-образования / С. И. Тамбиева, А. А. Салпагарова. - Текст: непосредственный // Ученые записки университета Лесгафта. - 2021. - № 1. - С. 352-355