Социальные проблемы в современной Японии (на материалах российско-японской прессы)

Автор: Коврижных О.А., Коломеец А.А., Апашеева М.Н.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 7, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье характеризуются актуальные социальные проблемы японского общества с опорой на их репрезентацию в интернет-СМИ. В числе ключевых называются такие кризисные социальные явления, как демографический коллапс, проявляющийся в массовом старении населения и интенсивном сокращении рождаемости, что в свою очередь обусловлено отсутствием стремления у молодежи к поддержанию института семьи и распространением тенденций индивидуализации и потребительства; кризис образования, проявляющийся в росте агрессии в среде несовершеннолетних, состоящих в детских коллективах, высокой конкуренции при поступлении в учебные заведения и их окончании; процветание системы пожизненного найма, закрепляющей человека на одном месте работы без права выбора и самостоятельного развития; гендерная дискриминация; деградация духовных ценностей населения. Отмечается, что причиной возникновения подобных неблагоприятных явлений в социальной сфере выступает комплекс культурно-аксиологических преобразований современности, часть из которых является общей для всех стран, относящихся к государствам с высоким уровнем развития экономики. Заключается, что социальная сфера определяет важные направления работы как для японского правительства, так и для обычных граждан.

Демографический кризис, семья, буллинг, рынок труда, школьное образование, молодёжь

Короткий адрес: https://sciup.org/149146054

IDR: 149146054 | УДК: 314 | DOI: 10.24158/tipor.2024.7.7

Текст научной статьи Социальные проблемы в современной Японии (на материалах российско-японской прессы)

вопреки успехам научно-технического прогресса и повышению уровня жизни населения в стране все сильнее обостряются социальные проблемы.

По результатам опроса, проведенного компанией SOMPO в 2021 г. среди населения Японии на тему «Какие социальные проблемы вы могли бы выделить в настоящее время?», были получены следующие ответы1:

-

1. Проблемы бедности (34,0 %).

-

2. Изменение климата / аномальная погода (31,8 %).

-

3. Социальное обеспечение / уход, стареющее общество (31,5 %).

Проблема старения населения проявила себя в Японии в последние десятилетия. Количество граждан в стране с 2008 г. постоянно уменьшается. Демографический баланс рухнул, обнажив различные социальные проблемы. Среди них можно выделить следующие: низкий уровень рождаемости и старение населения, сокращение общей численности граждан, увеличение количества людей, не состоящих в браке либо вступающих в него в позднем возрасте.

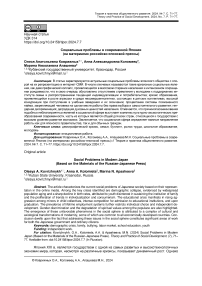

По определению, представленному на официальном сайте префектурального правительства Тиба, общество, в котором доля населения в возрасте 65 лет и старше превышает 7 %, называется «стареющим обществом», когда она увеличивается до 14 %, оно относится к категории «постаревшего общества», до 21 % – «сверхстареющего». В Японии в 2021 г. эта доля составила 29,1 %, что закрепило за страной последний из названных статусов2. По оценкам Национального института исследований народонаселения и социального обеспечения, количество возрастных граждан в Стране Восходящего Солнца будет продолжать расти, и к 2040 г., когда поколение, родившееся во время второго периода бэби-бума (1971–1974 гг.), достигнет возраста 65 лет и старше, ожидается на уровне 35,3 %3 (рис. 1).

Рисунок 1 – Рост стареющего населения Японии с 1950 по 2040 гг.

Figure 1 – Growth of Japan’s Aging Population from 1950 to 2040

Снижение рождаемости и старение населения приводят к таким проблемам, как сокращение рабочей силы, нехватка больниц и учреждений по уходу за пожилыми людьми, а также к росту расходов на социальное обеспечение. Для решения их принимаются меры, связанные с поддержкой рождаемости и увеличением занятости возрастных категорий граждан. Сообщается, что в ближайшие 40 лет население страны восходящего солнца достигнет 32 000 000 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет), что составит примерную цифру трудоспособного населения Великобритании на 2019 г.1 Для Японии с населением чуть более 126 000 000 человек (на 2023 г.) это просто катастрофа.

Причинами сокращения населения являются несколько факторов. Например, уход от традиционных ценностей многодетных семей и воплощение модели ячейки общества, в которой растет один или два ребенка. По мнению бывшего заместителя директора Исследовательского института человеческих ресурсов и профессора Университета Мейдзи – Канеко Рюичи, сокращение населения в первую очередь связано с тем, что «число людей родительского возраста уменьшается, а число смертей среди старшего поколения, которое составляет большую численность населения, будет продолжать увеличиваться в течение некоторого времени в будущем»2. Также профессор уверен, что в лучшем случае «даже если во многих семьях будет 2–3 ребенка, сокращение численности населения прекратится примерно через 80 лет»3.

Следующей причиной можно назвать нежелание японской молодёжи вступать в официальный брак и иметь детей. Это связано с потребительской культурой японцев и сменой аксиологического вектора молодого поколения, в соответствии с которым главными ценностями в их жизни становятся: построение карьеры, деньги, путешествия и личностный рост через непрерывное образование и поддержание духа корпоративной культуры своей корпорации.

По данным национальной переписи населения, доля не состоящих в браке мужчин в 2020 г. выражалась в 34,6 %, а женщин – в 24,8 %, что выше, чем ранее (2015 г.)4.

Кроме того, согласно исследованию, проведенному Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, средний возраст вступления в брак, который в эпоху Сёва составлял около 20 лет, увеличивается из года в год, и в 2009 г. он впервые превысил 30 лет5. Эти данные подтверждаются опросом 2020 г., согласно которому в Японии средний возраст вступления в первый брак для мужчин составляет 31,0 года, а для женщин – 29,4 года, что указывает на то, что многие люди вступают в брак примерно в 30 лет6.

Согласно статье из «Майничи Синбун» (крупной газеты Японии), в 2023 г. «количество пар, проводящих свадьбы и приемы, уменьшилось наполовину по сравнению с предыдущим годом. Даже в популярном зале церемоний, который принимал до 15 пар в день, были дни, когда регистрировались всего до 2–3 союзов»7.

В Японии существуют также актуальные социальные проблемы, связанные с особенностями функционирования системы образования. Необходимо отметить, что сама она заслуживает высокой оценки даже по мировым меркам. Японские ученики показывают прекрасный уровень успеваемости в рамках программы PISA, которая оценивает знания и навыки учащихся в различных областях на международном уровне. Образовательные программы за пределами школы также действительно эффективны и способствуют повышению грамотности и квалификации подрастающего поколения8. Однако японский подход к воспитанию и обучению детей имеет свои преимущества и недостатки. Согласно ему, для каждой возрастной категории существуют свои особенности преподавания. Дети не могут мгновенно стать взрослыми, поэтому требования к ним должны изменяться постепенно (Нарутдинова, 2012). Следствием такой стратегии реализации воспитательного процесса становится позднее взросление японцев, что заметно уже в подростковом возрасте.

Хотя совершеннолетие японцев наступает официально в 20 лет, действительная готовность к взрослой жизни связана с окончанием вуза. Это приводит к тому, что молодые люди могут проявлять инфантильность, не обладая достаточным уровнем ответственности. Во время учёбы они часто могут легко признаваться в том, что прогуляли пару или не готовились к экзамену, поскольку им недостаточно взрослых навыков и качеств. Одновременно ответственность студентов ограничивается требованиями быть честными, исполнительными и послушными в учебных заведениях.

В начальной школе особое внимание уделяется этикету. Обучение моральным ценностям считается более значимым в этот период, чем изучение школьных предметов. Одной из целей его является привитие привычки к коллективной разработке правил и их последующему соблюдению. В Японии признание группы является важнейшим условием жизни, поэтому одна из задач воспитания – научить учеников подчинять свои действия интересам коллектива, развить у них способность к совместным действиям и кооперации. Для успешного взаимодействия между обучающимися классы должны быть критериально равными.

В Японии общество уделяет большое внимание академическим успехам и карьерному росту. Дети учатся упорному труду и стремятся поступить в лучший университет для получения наилучшей работы. Непрерывное обучение приводит к стрессу и перенапряжению у несовершеннолетних и является причиной массового одиночества в Японии, так как ученики часто не имеют возможности развивать навыки коммуникации со сверстниками.

С детства все граждане обучаются примиряться с существующей иерархической системой, уважать законы, на которых она основана, и приспосабливаться к ней. Если японец потеряет авторитет в определенной социальной группе, это может отразиться на его успехах и результатах в других сферах его деятельности. В школе признается, что все ученики класса равны и не отличаются друг от друга. Это означает, что школьник, который слишком выделяется или стремится выделяться из группы, может стать объектом издевательств, или «идзимэ», для коллектива (Нарутдинова, 2012). Данный феномен представляет еще одну характерную и острую социальную проблему японских школ, которая не была так распространена раньше, но теперь стала практически обыденным явлением.

В соответствии со статьей «Асахи Симбун Диджитал», содержание издевательств чаще всего выражается в насмешках, поддразнивании, угрозах и высказывании неприятных вещей в адрес жертвы, а также в физическом воздействии на нее (толчках, пинках и т.д.). Ученики отделяются от своих сверстников и игнорируются группой1. Такие дети не могут интегрироваться в коллектив, если не соответствуют его стандартам, они становятся объектом унижений и ненависти со стороны своих сверстников.

В целях борьбы с буллингом в школах в 2013 г. в Японии вышел «Закон о поощрении мер по борьбе с издевательствами»2. В нем оговариваются обязанности школ реагировать на подобные случаи и предотвращать их.

В 2022 г. в государственных начальных, средних и старших школах Японии было зарегистрировано более 12 тыс. случаев издевательств, что на 7,4 % меньше, чем в предыдущем 2021 г. Это говорит о том, что закон 2013 г. немного смягчил ситуацию, но вовсе не решил ее даже наполовину.

В соответствии со статьей газеты «Асахи Синбун Диджитал», «в 2019 г. 82,6 % школ Японии признали факт издевательств в начальной, средней и старшей школах»3.

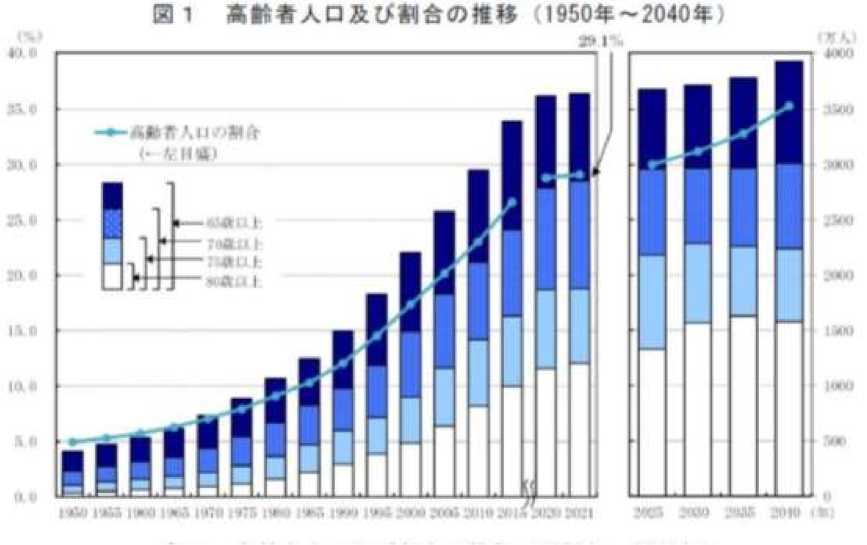

Согласно материалам, опубликованным Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий в 2021 г., больше всего случаев буллинга выявлено в младших классах (с 1 по 6 классы по российским стандартам) – 86,4 % от общего количества, на втором месте – средняя школа (с 7 по 9 классы) – 82,2 %, в старших классах зафиксировано меньше всего подобных фактов – 54,5 %.

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий опубликовало данные о типах и количестве школ, в которых официально зарегистрированы случаи буллинга (рис. 2)4.

««■»!©««

HC*>tB«Lfe.9»K «.«НК ШВО82.2W ' wsat-^» । #4 > nt?

l'L»£B«Lfe7»e

3, mt («Ваты 5») w^tt^bs ион# ислама Lfi*aa u.»7ie (bb®m.«w tlt*"il 0Я4 > К

l*CB£B«Il-fe#®B 4вв» (ВВЛ40. 5M) «•■*Ь5 W-OHB?

иваьчлавкв 21 4* ЯИ»Я24 4*1

|«Н№чаванмв 7 в» вжало 3*

•ВатхУювянмв

2 ЗВ (ИЖВЗ 2#)

1#ц^ЧввяМ ? Off ВЖЯ2 2»)

Рисунок 2 – Количество школ Японии всех видов, в которых официально зафиксированы случаи буллинга

Figure 2 – Number of Schools in Japan of All Types with Officially Recorded Incidents of Bullying

В результате травли ученики перестают посещать школу и часто совершают самоубийства. В одном только 2019 г. было зафиксировано 78 787 случаев насилия, 181 272 прогула и более 300 самоубийств. Такой уровень детской агрессии представляет опасность для общества.

Тесным образом с успешностью в обучении связана проблема пожизненного найма, когда японцам дается только один шанс на хорошую работу. В результате возникает конкуренция между теми, кто справился со школьными экзаменами лучше, и теми, кто сдал их хуже, что обостряет групповые конфликты на уровне образовательного учреждения.

Главными компонентами системы пожизненного найма являются мотивация и обучение. Количество лет, которое сотрудник будет работать на одной должности, зависит от работодателя. В его интересах мотивировать работника зарплатой, льготами, премиями, возможностями профессионального роста. Стоит отметить, что пожизненный найм распространяется только на постоянных сотрудников, а не на все категории персонала. Это в большей степени способ мышления как работников, так и работодателей, а не юридический договор (Ашмаров, 2009). При такой модели рынка труда особенно одобряется длительное время работать в одной компании, поскольку здесь идет в учет квалификация и стаж.

Другим важным аспектом японской модели рынка труда является система кадровой ротации. Сотрудников перемещают по горизонтали и вертикали тарифной сетки примерно каждые 2– 3 года независимо от их желаний. Исключением является переезд в другой регион, для которого требуется согласие профсоюза. Кроме того, выпускники даже самых престижных университетов Японии не могут сразу занять руководящие должности. Они, как и все остальные, начинают с низших позиций и продвигаются по карьерной лестнице благодаря системе кадровой ротации.

Система пожизненного найма, фиксированная оплата труда и различные бонусы стимулируют работников к максимальной отдаче. Японцы стремятся постоянно улучшать свою производительность и квалификацию, что обуславливает существование феномена чрезвычайного трудолюбия в японском обществе, провоцирующего постоянные переработки и стресс.

Значимым для сотрудников является и поддержание корпоративного духа1. Данный термин описывает принятие целей и идеалов компании группой людей и отражает их преданность ей. Коллективная ориентация помогает создать чувство вовлеченности в деятельность компании и осознание принадлежности к ней. Функционирование японской модели труда опирается на коллективную сплоченность, которая является одной из основных причин ее эффективности.

Кроме того, приоритетность интересов группы поддерживается через систему репутации. Независимо от места работы каждый сотрудник понимает, что ему нужно сохранять хорошую репутацию, чтобы через два года, в период ротации и при переводе на новое место, его восприняли как ответственного, добросовестного и инициативного работника. Это очень важно, поскольку каждый получает характеристику, которая может повлиять на его дальнейшую карьеру (Базылева, 2002).

В последние годы в связи с все более возрастающей проблемой демографии, в Японии возрастает и проблема кадровых ресурсов. Поскольку численность населения продолжает сокращаться (включая работников), компании расширили занятость женщин и пожилых людей.

Кроме того, практикуется прием иностранных работников на различные объекты, такие как круглосуточные магазины и обрабатывающие производства. Однако среди компаний растет ощущение кризиса, поскольку тотальная нехватка сотрудников в будущем может привести к «организационному коллапсу»1.

В этих условиях компании вынуждены прибегнуть к «экономии рабочей силы» за счет использования искусственного интеллекта. В последние годы все больше и больше организаций работают над экономией рабочей силы за счет повышения операционной эффективности. Машина не устает, у нее не происходит снижения мотивации, ухудшения самочувствия и т.д. Работа протекает спокойно и с заданной скоростью, что увеличивает объем производства и улучшает качество продукции.

В контексте рассмотрения социальных проблем следует сказать и о том, что нехватка рабочей силы в Японии никак не сказывается на увеличении заработной платы имеющимся сотрудникам. Так как в Японии система оплаты труда, основанная на трудовом стаже, по-прежнему ориентирована на пожизненную занятость, отдельному лицу трудно просить о повышении заработной платы. Смена работы встречается нечасто, работник вообще не может судить, высока ли его зарплата или нет в сравнении с другими. Ситуация усугубляется глубоко укоренившимся образом мышления, присущим исключительно японцам, согласно которому стремление к высокой зарплате является чем-то вроде «гамецуй»2, то есть проявлением жадности.

Гендерное неравенство на рабочих местах – это еще одна проблема, с которой сталкивается японское общество. Во всем мире все чаще добиваются отсутствия дискриминации по половому признаку, но Япония далека от такой ситуации. Страна заняла 120-е место в «Индексе гендерного разрыва 2021», опубликованном Организацией экономического сотрудничества и развития3, который измеряет гендерное неравенство, и чем ближе значение к 1, тем более равны полы. В Японии глубоко укоренилась идея о том, что «мужчины – на работе, а женщины – дома», также существует большая разница в заработной плате между представителями противоположных полов. Если образ жизни и работы будут ограничены по признаку пола, невозможно будет повысить производительность труда.

Таким образом, рассмотренные социальные проблемы японцев являются острыми и актуальными в настоящее время. В чем-то они представляются сугубо национальными, как например те, которые связаны с системой пожизненного найма, практикуемой исключительно в Японии и связанной с мировоззренческими парадигмами населения, в другом – представляют собой часть общемировой картины социального кризиса. Так, проблема старения населения, хоть и не так остро, но стоит во многих развитых странах; буллинг несовершеннолетних, конкуренция в сфере образования, решение проблемы дефицита рабочей силы за счет мигрантов как проблемы могут быть обнаружены также и в других странах. В целом, следует сказать, что Япония как государство с развитой и высокотехнологичной экономикой подвержена влиянию внешних и внутренних факторов, провоцирующих кризисность в социальной сфере, причем, на наш взгляд, первопричиной для нее служит демографический коллапс, вызванный множественными трансформациями культурно-аксиологической направленности.

Список литературы Социальные проблемы в современной Японии (на материалах российско-японской прессы)

- Ашмаров И.А. Некоторые особенности национальных рынков труда // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2009. Т. 5, № 6. С. 107-113. EDN: KUZRQB

- Базылева М.Н. Особенности функционирования рынка труда в Японии // Рынок труда Японии. 2002. № 1. С. 85-90.

- Нарутдинова А.Р. Образование в Японии: проблема агрессии детей и подростков // Социальная педагогика. 2012. № 3. С. 97-108. EDN: OYNTUJ