Социальные риски международной иммиграции в Россию

Автор: Бородкина Ольга Ивановна, Соколов Николай Викторович, Тавровский Александр Владимирович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное развитие

Статья в выпуске: 3 т.10, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье обосновывается социологическая теория миграционных рисков. Несмотря на то, что в отечественной социологической науке теории риска в последние годы уделяется все больше внимания, риски миграционных процессов не получили должного осмысления. По мнению авторов, такая теория должна учитывать социальные риски для всех участников миграционного процесса: для принимающих стран, стран исхода и для самих мигрантов. Основанием типологической модели миграционных рисков послужила теория интеграции Х. Эссера и Ф. Хекманна. В модели описывается то, как различные риски проявляются на микро-, мезо- и макроуровне социальной реальности, с учетом четырех измерений социальной интеграции: культурного, структурного, интеракционного и идентификационного. На основании теоретической модели выделяется несколько групп рисков для принимающего населения: риски, основанные на опыте взаимодействия местного населения с мигрантами на микроуровне, и воспринимаемые риски, которые могут быть сформированы СМИ под влиянием тех или иных политических сил на макроуровне. Эти группы рисков были изучены с помощью телефонного опроса общественного мнения жителей Санкт-Петербурга (N=1017). Исследование показывает значение культурной дистанции между принимающим сообществом и мигрантами, что проявляется в повышенном внимании к воспринимаемой угрозе нормам и ценностям местного населения, тогда как риски, связанные с рынком труда и проявлениями насилия, остаются на периферии общественного внимания. Отмечается также высокий уровень социальных рисков для той части принимающего сообщества, которая включена в повседневные взаимодействия с мигрантами. Члены сообщества боятся собственной включенности в миграционный процесс и пытаются закрыться от него - «не замечают» присутствия мигрантов в своей повседневности, «не вникают» в особенности их труда и быта, ограничиваются предельно общим взглядом на события, участниками которых на самом деле уже являются. По мнению авторов, анализ социальных рисков международной миграции должен занимать одно из ведущих мест в предметной области социологии риска и социологии миграции, более того, эта проблема может стать самостоятельным направлением рискологических и миграционных теорий.

Риск, международная миграция, принимающие страны, страны-доноры, общественное мнение, санкт-петербург

Короткий адрес: https://sciup.org/147109949

IDR: 147109949 | УДК: 316 | DOI: 10.15838/esc.2017.3.51.6

Текст научной статьи Социальные риски международной иммиграции в Россию

Распад Советского Союза привел к интенсификации миграционных процессов и образованию на постсоветском пространстве миграционной системы, в которой Россия играет роль страны-реципиента. На протяжении постсоветских десятилетий конфигурация миграционных потоков существенно меняется. На смену массовой вынужденной миграции русскоязычного населения бывших советских республик, которая, по сути, была репатриацией выходцев из России и их потомков, приходит массовая трудовая миграция, состоящая в

значительной степени из молодых жителей центральноазиатских и закавказских республик с преобладанием мужчин [5; 14]. Так, в 2016 г. доля мигрантов из Узбекистана в возрасте от 18 до 39 лет составила более 70% (табл. 1) .

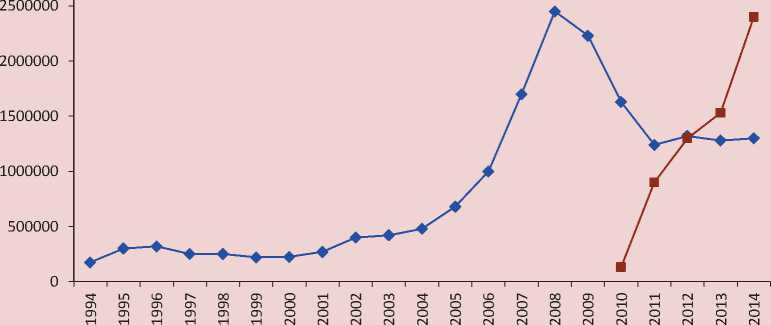

К середине 2000-х гг. доля русских и других этнических групп РФ в миграционном приросте существенно снижается, достигая в 2007 г. 36, 8% (рис. 1) , а трудовая миграция, наоборот, приобретает массовый характер: например, количество выданных в 2014 г. разрешений на работу и патентов составило 3689,9 тыс. (рис. 2).

Таблица 1. Контингент мигрантов из стран – главных миграционных доноров России (более 400 тыс. человек), распределение по полу и возрасту (на 5 апреля 2016 г.)

|

Страна |

Пол |

Возраст |

Всего |

|||||

|

<17 |

18-29 |

30-39 |

40-49 |

50-59 |

60+ |

|||

|

Украина |

Мужчины |

177 637 |

407 436 |

354 097 |

252 237 |

173 836 |

85 970 |

1 451 213 |

|

Женщины |

156 524 |

236 375 |

189 905 |

157 891 |

156 345 |

139 155 |

1 036 195 |

|

|

Всего |

2 487408 |

|||||||

|

Узбекистан |

Мужчины |

75 131 |

729 916 |

315 079 |

226 413 |

71 261 |

10 367 |

1 428 167 |

|

Женщины |

34 552 |

104 549 |

88 710 |

58 366 |

25 283 |

16 154 |

327 614 |

|

|

Всего |

1 755 781 |

|||||||

|

Таджикистан |

Мужчины |

75 067 |

358 384 |

167 347 |

93 717 |

29 116 |

3 699 |

727 330 |

|

Женщины |

30 783 |

51 301 |

36 309 |

22 290 |

7 953 |

2 570 |

151 206 |

|

|

Всего |

878 536 |

|||||||

|

Казахстан |

Мужчины |

54 510 |

107 387 |

77 783 |

57 938 |

45 659 |

27 355 |

370 632 |

|

Женщины |

42 563 |

58 395 |

38 874 |

33 244 |

37 034 |

41 400 |

251 510 |

|

|

Всего |

622 142 |

|||||||

|

Кыргызстан |

Мужчины |

55 594 |

175 366 |

65 012 |

38 784 |

13 580 |

2 785 |

351 121 |

|

Женщины |

40 975 |

95 001 |

43 934 |

27 690 |

10 793 |

4 680 |

223 073 |

|

|

Всего |

574 194 |

|||||||

|

Азербайджан |

Мужчины |

36 911 |

110 233 |

76 117 |

60 371 |

41 740 |

13 190 |

338 562 |

|

Женщины |

31 222 |

46 214 |

31 028 |

30 399 |

26 512 |

14 882 |

180 257 |

|

|

Всего |

518 819 |

|||||||

|

Молдова |

Мужчины |

23 765 |

118 008 |

79 841 |

53 010 |

28 948 |

5 619 |

309 191 |

|

Женщины |

18 146 |

51 498 |

37 608 |

31 847 |

21 648 |

8 011 |

168 758 |

|

|

Всего |

477 949 |

|||||||

Составлено по данным Главного управления по вопросам миграции МВД России.

Рисунок 1. Доля этнических групп РФ (включая русских) в миграционном приросте, %

,4

72,6

68,5

63,4

653,7

83,7

513,5

76,5 77,8

83,2

69,8

61,6

514,1

69,8 67,3 66,8

60,8

57,2

66,8

67,3

72,9

428,8

269,5

62,8

56,1

50,2

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

-

■ __ ■ Народы и этнические группы РФ (доля в миграционном приросте, %)

-

■ __ ■ В том числе русские, %

♦ Миграционный прирост, тыс.

Примечание. Этнический состав мигрантов учитывался до 2007 г. Источник: составлено по данным Росстата.

Рисунок 2. Количество выданных разрешений на работу и оформленных патентов

— ♦ — Выдано разрешений на работу — ■ — Оформлено патентов

Примечание. Выдача патентов на работу у физических лиц началась в 2010 г. Источник: составлено по данным ФМС России.

Трудовая миграция в основном имеет возвратный характер, однако значительная часть трудовых мигрантов оседает в России, оставаясь на легальном или нелегальном положении. Приведенные данные указывают на значительный масштаб миграционных потоков в Россию, при этом необходимо учитывать недокументированную трудовую миграцию, которая, по оценке экспертов, может быть рассчитана с учетом поправочного коэффициента 1,8 [13, с. 26]).

Несмотря на высокую мобильность и адаптивность, молодежь по сравнению с другими возрастными группами обладает незначительным объемом социального, культурного и экономического капитала, что во многом связано со сложной социально-экономической ситуацией стран-доноров. В современной России молодые мигранты сталкиваются с проблемой социальной интеграции в ее культурном, структурном, интеракционном и идентификационном измерениях [23; 26]. Помимо нехватки капитала на пути социальной интеграции мигрантов встает целый ряд барьеров: институциональные (противоречивый и рестриктивный характер миграционной политики и законодательства, неразвитость правоприменительной практики в отношении соблюдения прав мигрантов, широкое распространение коррупционных практик среди проверяющих органов, спекулирование на теме миграции в политическом и медийном дискурсах), интерактивные (дискриминационные действия представителей принимающего населения, включая радикальные анти-мигрантские общественные движения) и культурные (ксенофобия принимающего населения, этноцентристские и расистские предубеждения).

Недостаток капитала и барьеры на пути интеграции молодых мигрантов приводят к возникновению новых социальных неравенств, которые складываются в ходе процессов эксплуатации, иерархизации, этнической стратификации, сегрегации и маргинализации. Новые социальные неравенства ограничивают доступ мигрантов к жизненно важным ресурсам, затрудняют или полностью лишают их возможности действовать во многих значимых сферах принимающего общества, представляют опасность самой их жизни [40]. Неравенства возникают в сфере экономики, образования, социального обеспечения, здравоохранения, рынка жилья, культуры и политики.

Эта ситуация чревата усилением социальных рисков, понимаемых как возможные негативные последствия, которые с определенной степенью вероятности могут затронуть всех участников миграционного процесса: самих мигрантов, общества-доноры и принимающее общество. Миграционная ситуация становится все более комплексной, что является вызовом для социальных наук и требует сложных подходов, которые бы учитывали взаимосвязь принимающего общества, общества стран-доноров, а также интересы, права и практики самих мигрантов. Перспектива социальных рисков может дать дополнительный толчок изучению новых социальных неравенств и концепций интеграции мигрантов.

Научная новизна настоящего исследования состоит в том, что в данной работе впервые осуществлен синтез теорий риска и теорий социальной интеграции мигрантов. На основе теоретического синтеза разработана оригинальная типологическая модель социальных рисков международной иммиграции в Россию и изучено восприятие миграционных рисков населением Санкт-Петербурга.

Социальные риски международной миграции: концептуальные подходы

Важнейшую роль в изучении социальных рисков международной миграции играет теория риска, которая складывается в социальных науках в 1980-е годы ХХ века и связана, в первую очередь, с именами Н. Лумана, У. Бека, Э. Гидденса, М. Дуглас. Указанные авторы подчеркивают значение социального, политического и культурного контекста, в рамках которого производятся и воспринимаются риски. Н. Луман отмечает возрастающую неопределенность во всех сферах современного общества и связывает риски с принятием решения в ситуации выбора, когда возможны негативные последствия. Он вводит значимое различение. Если возможная потеря соотносится с решением, то это риск, если с внешними причинами, то есть с окружающей средой, то мы имеем дело с опасностью [28, p. 21-22].

Э. Гидденс и У. Бек связывают появление общества риска с процессом модернизации, делающим акцент на будущем и усиливающим рефлексивность общества [2]. М. Дуглас подчеркивает роль политики и культуры в отборе значимых для общества рисков [22].

Для современного российского общества, по мнению ряда социологов, например О.Н. Яницкого, характерна недостаточная рефлексивность, что проявляется в неспособности адекватно и своевременно оценивать происходящие социальные перемены и реагировать на них. Неразвитость социальной рефлексии в современном российском обществе приводит к недостаточному осмыслению рисков и в конечном счете усиливает рискогенный характер российского общества [16; 17].

Изучение миграционных процессов в мировой науке носит междисциплинарный характер. В данном исследовании прини- мается широкая перспектива понимания миграции как комплексного, многоуров-него, длительного процесса социокультурной трансформации индивидов и групп. Выделим несколько областей, наиболее релевантных для данного исследования. В отношении теории миграционных процессов по-прежнему актуальной остается синтетическая теория миграции Д. Массея [30]. Она интегрирует шесть теорий: теорию неоклассической экономики [41], новую экономическую теорию трудовой миграции [39], теорию сегментированного рынка труда [34], теорию мировых систем [37], теорию социального капитала и миграционных сетей [20; 31] и теорию кумулятивной причинности [29]. Синтез Д. Массея позволяет ответить на ряд фундаментальных вопросов: какие структурные факторы в развивающихся странах способствуют эмиграции и какие структурные факторы в развитых странах создают спрос на мигрантов? Каковы мотивации людей, которые, испытывая влияние этих макроструктурных факторов, решаются на переезд из одной страны в другую? Какие институциональные структуры возникают в ходе международных миграций для поддержания международной мобильности и как они, в свою очередь, влияют на миграционные процессы? И наконец, как государство реагирует на возникающие потоки людей и насколько эффективной может быть миграционная политика?

Кроме того, для понимания миграционных процессов, идущих на постсоветском пространстве, в частности евразийской интеграции, полезной представляется теория миграционных систем [24; 27]. Данная теория обращается к широкому историческому контексту, определившему формирование социальных структур, которые возникли в ходе устойчивых политических, экономических и культурных взаимосвязей между двумя или более обществами.

Под влиянием процессов глобализации свои коррективы в вышеописанные теории вносят относительно новые исследования транснациональной миграции и транснациональных пространств. В них критически переосмысливаются прежние понятия о границах, нациях и сообществах, переопределяются отношения между глобальным и локальным и на передний план выходят концепции детерриторизации и глобального пространства, сетей и потоков – людей, товаров, услуг, капиталов, технологий и идей, преодолевающих национальные и региональные границы (концепция пространственно-временной компрессии Д. Харви, теория потоков М. Кастельса и Дж. Урри, теория скейпов А. Аппадураи). Изучение того, как в процессе глобализации экономики индивиды и группы перемещаются через региональные и национальные границы, создавая новые транснациональные пространства и отношения, получает развитие в концепции транснационализма [33; 38]. Здесь подчеркивается, что мигранты находятся одновременно в двух социальных мирах – общества исхода и принимающего общества и сохраняют тесные связи с родиной, активно участвуя в его экономической, политической и культурной жизни [19]. В последнее время концепция транснационализма, в свою очередь, подвергается критическому переосмыслению [42].

Другим значимым исследовательским полем является изучение включения мигрантов в принимающее общество. Для понимания этого процесса в социальных науках сформировалось целое семантическое поле: абсорбция, адаптация, аккультурация, ассимиляция, инклюзия (включение), инкорпорация и, наконец, интеграция. В позднейших исследованиях многие из этих понятий были пересмотрены. Так, классическое понимание ассимиляции (М. Гордон) было переосмыслено Р. Альбой,

В. Ни, Г. Гансом, Р. Брубейкером [18; 21; 25], в то время как А. Портес, М. Чжоу и Р. Румбо предложили теорию «сегментной ассимиляции», согласно которой дети мигрантов ассимилируются в разные сегменты принимающего общества, что зависит как от характеристик самих представителей второго поколения мигрантов, так и от характеристик этих сред.

Следует подчеркнуть, что миграционная ситуация в России остается на периферии западных исследований. В свою очередь, российские исследования миграции остаются по преимуществу эмпирически ориентированными. Тем не менее, они заложили твердую основу для изучения современной миграционной ситуации в России. Из последних работ отметим исследования миграционных процессов А.Г. Вишневского [5], работы В.И. Муко-меля [9], В. Малахова, Е. Варшавера и др. по проблемам адаптации и интеграции мигрантов [3; 8], анализ миграционных рисков Ж.А. Зайончковской, Д.В. Полетаева, Ю.Ф. Флоринской и др. [7], исследования В.И. Мукомеля, К.С. Григорьевой по миграционной политике [10], работы по трудовой миграции С.В. Рязанцева [11; 12; 13], исследования гражданства О.С. Чуди-новских [15] и транснациональных связей С.И. Абашина [1].

Наиболее перспективной для нашего подхода является теория социальной интеграции Х. Эссера [23], получившая развитие в работах Ф. Хекманна [26]. Представители этого подхода выделяют четыре измерения социальной интеграции: культурное, структурное, интеракционное и идентификационное, обозначая барьеры интеграции и последствия (дез)интеграции для процессов социальной структурации и дифференциации. Данная теория используется не только в эмпирических исследованиях интеграции, но и для мониторинга и оценки миграционной политики [4].

Рассмотрим основные группы рисков для участников миграционного процесса, которые могут проявляться на микро-, мезо- и макроуровне социальной реальности. В процессе выделения групп рисков мы будем отталкиваться от четырех измерений социальной интеграции, предложенных в модели Х. Эссера и Ф. Хекманна.

Во-первых, выделим группу рисков, которым подвергаются сами мигранты (табл. 2) . Эти риски могут проявляться на рынке труда и жилья, в сфере образования и здравоохранения, а также в повседневной жизни мигрантов.

Следующая группа рисков касается обществ-доноров . На макроуровне это риски, связанные с оттоком наиболее активных групп трудоспособного населения, особенно молодежи, и вызванные этим изменения экономики и социально-демографической структуры. Экономика отдающих обществ в большой степени зависит от денежных переводов мигрантов и в меньшей степени развивается за счет внутренних ресурсов, технологических инноваций и создания новых рабочих мест. Кроме того, особые риски несет с собой эмиграция квалифицированных специалистов, так называемая «утечка мозгов». Кроме того, нарушается гендерный и поколенческий баланс, что на мезо- и микроуровне приводит к изменению структуры семьи, гендерного порядка и процессов социализации.

Наконец, последняя группа рисков касается принимающего общества . Пожалуй, наиболее значимым на макроуровне является риск развития новых форм социального неравенства, появление нового низшего класса в лице низкоквалифицированных работников-мигрантов, обладающих ограниченным набором трудовых и социальных прав, и недокументированных мигрантов, лишенных большинства прав. Эта ситуация чревата развитием этнической

Таблица 2. Типология социальных рисков для мигрантов в зависимости от измерений социальной интеграции и уровня социальной реальности

|

Уровень социальной реальности |

Измерения социальной интеграции |

|||

|

Культурное |

Структурное |

Интеракционное |

Идентификационное |

|

|

Микро |

Со стороны принимающего населения: ксенофобия, этноцентристские и расистские предубеждения, стигматизация; со стороны мигрантов: недостаток языковой, коммуникативной, правовой компетентности, низкая профессиональная квалификация; дисквалификация |

Непризнание и неуважение, выстраивание статусных иерархий, потеря статуса, дискриминация |

Отношения с принимающим сообществом: коммуникативная неудача, срыв взаимодействия, конфликтное взаимодействие, насилие; отношения с сообществом исхода: ослабление или разрыв социальных связей |

Маргинализация |

|

Мезо |

Ксенофобия, этноцентристские и расистские предубеждения, стигматизация |

Ограничение доступа к принимающим сообществам, социальным сетям и организациям; институциональная дискриминация |

Недоверие; межгрупповой конфликт и насилие; радикальные антимигрантские общественные движения |

Исключение, сегрегация со стороны принимающих сообществ, социальных сетей, организаций; самоизоляция сообществ, социальных сетей и организаций мигрантов |

|

Макро |

Ксенофобия, этноцентристские и расистские предубеждения, стигматизация, спекулирование на теме миграции в политическом и медийном дискурсах |

Иерархизация, этническая стратификация, эксплуатация, противоречивый и рестриктивный характер миграционной политики и законодательства; потеря легального статуса и криминализация; неразвитость институтов поддержки и защиты прав мигрантов, институциональная дискриминация |

Коррупция среди проверяющих органов, институциональное насилие, выдворение, депортация |

Исключение, сегрегация со стороны принимающего общества; самоизоляция со стороны сообществ мигрантов |

|

Источник: составлено авторами. |

||||

стратификации, этнизацией социальных проблем и усилением правых антимигрант-ских позиций как в повестке политических партий, так и со стороны антимигрантских общественных движений. Конфликтное противостояние большинства и меньшинства, новые социальные неравенства бросают прямой вызов социальной сплоченности общества. Ситуация может осложняться конфликтами между различными группами мигрантов, что приводит к росту насилия в принимающем обществе.

В отношении общества приема важно, с одной стороны, выделить риски, осно- ванные на опыте взаимодействия местного населения с мигрантами на микроуровне: например, риски, связанные с низким качеством услуг, оказываемых мигрантами, риски снижения образовательного уровня в школах, где учатся дети-мигранты, риски поведенческих конфликтов, обусловленных различием культурных норм.

С другой – воспринимаемые риски, которые могут быть сформированы СМИ под влиянием тех или иных политических сил на макроуровне. В последнюю группу входят, например, воспринимаемые риски конкуренции и демпинга на рынке труда, риски в области здоровья, связанные с образом мигрантов как носителей опасных болезней, а также риски, связанные с представлением о широком распространении насилия и преступности в среде мигрантов.

В заключение теоретической части можно утверждать, что трансграничная миграция, являясь одной из стратегий снижения рисков домохозяйств в обществах исхода, сама порождает новые риски как для этих обществ, так и для обществ приема и для самих мигрантов. Так, например, большой риск представляет, с одной стороны, нехватка человеческого и социального капитала мигрантов, а с другой – те ситуации неопределенности в процессе обретения правового статуса, на рынке труда, в сфере образования, здравоохранения, повседневных взаимодействий, которые создаются рискогенными решениями различных акторов принимающего общества.

Методы исследования

Эмпирическую базу исследования составляют результаты массового опроса, проведенного в Санкт-Петербурге с целью оценки миграционной ситуации в городе и отражения миграционных рисков в сознании принимающего сообщества. Санкт-Петербург является одним из наиболее привлекательных для международной трудовой и образовательной миграции регионов, и ситуация в нем хотя и не исчерпывает собой всего многообразия миграционных рисков, но основные из них репрезентирует достаточно хорошо.

Методика сбора данных – телефонное стандартизированное интервью. Выбор методики определен тем, что телефонные опросы являются оптимальными для быстрого сканирования общественного мнения таких крупных городов, как Санкт-Петербург. Дополнительным мотивом использования именно телефонных интервью стало наличие по некоторым индикаторам лонгитюдных данных, ранее собранных с применением именно данной методики.

Вопросник включал в себя 40 вопросов о ситуации в городе, контактах горожан с мигрантами в различных сферах жизни, оценки позитивных и негативных последствий миграции, эффективности институционального контроля этого процесса, отношения к различным вариантам стратегии управления миграцией и миграционной политики государства, а также 6 вопросов о демографическом, экономическом и социальном статусе респондента. Большая часть вопросов – полузакрытые с вариантом ответа «другое». Для оценочных переменных использовались специально разработанные вербальные порядковые шкалы, представляющие ключевые варианты в пределах возможного спектра суждений. Более простые вопросы сопровождались шкалой Лайкерта. Также применена методика «кафетерий Лайкерта», позволяющая идентифицировать позицию респондента по совокупности оценивания серии индикаторов.

Генеральная совокупность исследования – жители Санкт-Петербурга, достигшие возраста 18 лет и старше. Выборка стратифицированная, пропорционально распределена между 18 муниципальными районами Санкт-Петербурга. Отбор телефонных номеров из общей базы городских стационарных абонентов – случайный, осуществлялся системой CATI с помощью специального программного обеспечения, основанного на использовании генератора случайных чисел.

Интервью проводились только по телефонам, установленным в жилом фонде (по месту жительства респондентов). При отборе респондентов по конкретному телефонному номеру применялось квотирование по полу и возрасту. Наполнение территориальной и половозрастной структуры выборки контролировалось автоматически – по мере предельного наполнения районных подвыборок и легкодоступных для исследования демографических категорий относящиеся к ним респонденты более не включались в исследование.

Общий размер полученной выборки составил 1017 человек, что обеспечивает предельную случайную ошибку выборки Δ =3,1% для доверительной вероятности 95%.

Ввод данных осуществлен непосредственно в процессе интервью с помощью интерактивной формы системы CATI. Обработка данных выполнена с помощью программы SPSS версия 16.0. Визуализация данных выполнена с помощью MS Excel (графики) и MS Word (таблицы). Для анализа матриц сопряженности использован тест Хи-квадрат по Пирсону и методика стандартизированных остатков. В ходе анализа данные были частично сгруппированы в укрупненные смысловые категории – в шкале Лайкерта объединены категорические и мягкие варианты ответов, созданы дихотомические переменные на основе выделения некоторых вариантов ответа в сложных вербальных шкалах.

Результаты телефонного опроса жителей Санкт-Петербурга

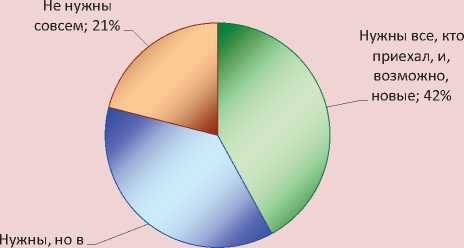

Анализ общественной рефлексии на макроуровне – отношения к миграции как явлению и мигрантам как неразделенному контингенту – показал, что в петербургском сообществе преобладают сдержанные оценки при достаточно широкой дифференциации подходов. Модальным ответом на вопрос «Нужны ли сегодня мигранты Санкт-Петербургу?» стал вариант «нужны, но меньше, чем сейчас есть в городе» – 34,1% опрошенных. Вторая по численности категория горожан (30,3%) допускает сохранение актуального контингента мигрантов, но против его увеличения. Только 7,5% жителей Петербурга приветствуют увеличение численности мигрантов в городе («нужны, надо чтобы мигранты продолжали приезжать в Санкт-Петербург»). А каждый пятый (18,8%) вообще против их присутствия – «мигранты в Санкт-Петербурге не нужны – те, кто приехал, пусть уезжают». Обращает на себя внимание относительно малый вес затруднившихся с ответом (5,7%) и сформулировавших другой (в основном – дифференцированный) вариант (3,6%). Это свидетельствует о том, что тема миграции в принимающем сообществе дискутируется и определенные позиции уже сформированы.

Углубленный анализ показал, что категории допускающих сохранение статус кво и допускающих рост миграции подобны по своей позиции в отношении других индикаторов и могут быть объединены. Напротив, позиция тех, кто допускает присутствие мигрантов при сокращении их численности, существенно отличается от позиции полного исключения приезжих. Следовательно, в зоне определенного мнения [6, с. 100] наблюдаются три основные точки зрения (рис. 3) . При этом большинство горожан выступают за сокращение численности мигрантов (52,9% от общего числа опрошенных, 58,3% от числа высказавших определенную позицию), но это большинство не выработало на момент исследования общую (доминирующую) позицию. На практике речь идет о широком спектре ожиданий – от сокращения численности отдельных проблемных контингентов до удаления всех приезжих без исключения.

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Нужны ли сегодня мигранты Санкт-Петербургу?» (% от числа ответивших на данный вопрос)

меньшем, чем сейчас, количестве; 37%

Второй индикатор, характеризующий позицию принимающего сообщества на макроуровне, – отношение к возможной амнистии нелегальных мигрантов. С учетом проективного характера объекта оценки в ходе интервью пояснялось, что речь идет о предложении «разрешить нелегальным мигрантам остаться и работать в России при условии соблюдения законодательства и уплаты налогов». Анализ показал, что поведение данного показателя в значительной мере подобно и связано с рассмотренным выше. Доли затруднившихся с ответом на эти два вопроса практически совпадают (8,5%), среди определившихся незначительный перевес у противников амнистии (48,8% от выборки в целом, 53,3% высказавших определенную позицию). При этом обращает на себя внимание высокая доля горожан, категорически возражающих против амнистии нелегальных мигрантов – 31,2% респондентов. Таким образом, лагерь противников амнистии на 2/3 составляют те, кто «безусловно против» нее. Среди сторонников амнистии, напротив, преобладает умеренная позиция (26,5% ответов «скорее поддерживаю» из 42,8% опрошенных, выступающих за амнистию).

Перекрестный анализ показал взаимосвязь распределений, отражающих общественные позиции по поводу потребности города в мигрантах и амнистии нелегалов (табл. 3) . Анализ матрицы сопряженности с применением методики стандартизированных остатков позволил выявить статистически существенные сдвиги в пропорциях распределения сторонников и противников амнистии в двух оппозиционных друг другу категориях горожан – тех, кто допускает сохранение и/ или увеличение контингента мигрантов в Санкт-Петербурге, и тех, кто выступает за их полное удаление из города. Модальная же категория респондентов ( «мигрантов нужно меньше, чем сейчас» ) голосует против амнистии в пропорции, очень близкой к средней по выборке.

Представленные наблюдения позволяют сделать два промежуточных вывода. Во-первых, мигранты в значительной мере ассоциируются в массовом сознании с

Таблица 3. Взаимосвязь представлений о потребности Санкт-Петербурга в мигрантах и отношения к возможной амнистии нелегальных мигрантов (% ответивших по категориям)

|

Отношение к предложению провести амнистию нелегальных мигрантов |

Нужны ли сегодня мигранты Санкт-Петербургу? |

||

|

Нужны все, кто уже приехал, и, возможно, новые |

Нужны, но меньше, чем сейчас есть – их численность нужно сократить |

Не нужны совсем – те, кто приехал, пусть уезжают |

|

|

Поддерживают амнистию |

59,8 |

42,2 |

24,6 |

|

станд. остаток |

3,9 |

-0,9 |

-4,2 |

|

Против амнистии |

40,2 |

57,8 |

75,4 |

|

станд. остаток |

-3,6 |

0,9 |

3,9 |

|

Итого |

100 |

100 |

100 |

нелегальными мигрантами , а миграция в целом, вероятно, – с нелегальной миграцией. В данном случае наблюдается как раз эффект медийного конструирования социальной проблемы, поскольку с точки зрения воздействия на повседневность принимающего сообщества легальный/ нелегальный статус приезжего является второстепенным фактором и производен от эффективности/неэффективности функционирования механизмов государственного контроля. Во-вторых, фактически проявляются две оппозиционные друг другу стратегии отношения принимающего сообщества к мигрантам: первая состоит в том, чтобы принимать всех и, вероятно, даже стимулировать миграцию, вторая – полностью ее исключить. Промежуточная позиция – сокращать контингент мигрантов, сохраняя его как таковой, – по сути, является компромиссной. Ее распространенность в массовом сознании свидетельствует о недостаточном оформлении общественной позиции по отношению к миграции как явлению.

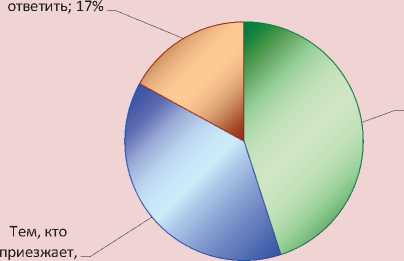

Третий индикатор макроуровня, использованный при анализе, – выбор миграционного приоритета для принимающего сообщества. Респондентов спрашивали, кому следует отдавать предпочтение при выдаче виз, разрешений на пребывание и работу в России: тем, кто приезжает на временную работу, или тем, кто плани- рует остаться и жить здесь постоянно? Как и в отношении амнистии нелегалов, опрошенные распределились на два близких по размеру лагеря с небольшим преимуществом у сторонников модели временного пребывания (рис. 4). Однако в данном случае значительно большим (17%) оказался вес затруднившихся с ответом, что свидетельствует о том, что такие «тонкости» миграционного процесса уже реже дискутируются горожанами.

Анализ системы из трех индикаторов макроуровня показывает, что, хотя миграционная тематика привычна для петербургского сообщества, говорить о сформировавшейся общественной позиции в этой области рано. Об этом свидетельствуют почти равновероятное распределение опрошенных между ключевыми альтернативами и модальность компромиссных позиций. Петербуржцы до сих пор массово воспринимают мигрантов как временную рабочую силу и фокусируют внимание на их формальном статусе (легальном или нелегальном). Общественная рефлексия отстает от объективного процесса трансформации самого принимающего сообщества, что выводит этот процесс из-под социального контроля и создает риски на макроуровне.

Как соотносятся тенденции макроуровня с данными индикаторов мезо- и микроуровней? Для этого обратимся к оценке

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: «Кому, на Ваш взгляд, надо отдавать приоритет при выдаче виз и разрешений на пребывание в России – тем, кто приезжает на временную работу, или тем, кто планирует остаться и жить здесь постоянно?» (% от общего числа опрошенных)

Затруднились

Тем, кто приезжает на временную работу, а затем возвращается на родину; 45% чтобы остаться жить в России;

38%

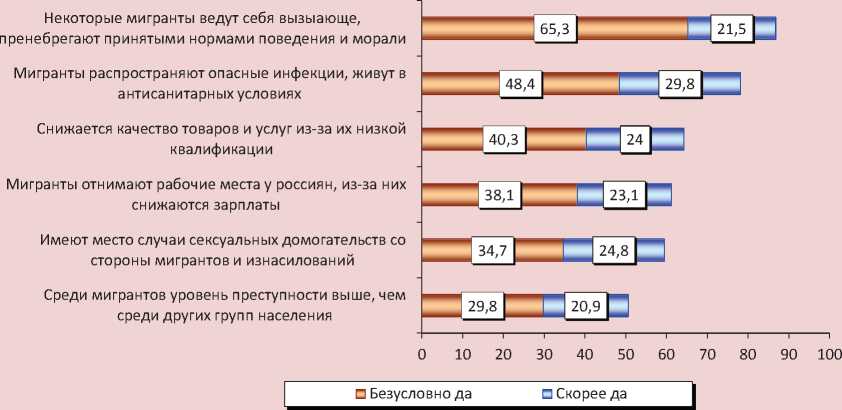

городским сообществом собственных миграционных рисков: от 50 до 87% опрошенных подтвердили различные по содержанию угрозы, вытекающие из присутствия мигрантов в Санкт-Петербурге (рис. 5) .

Однако анализ структуры проблем, которые горожане ассоциируют с присутствием мигрантов, рождает новые вопросы. Лидирующие позиции занимают претензии, по сути, к образу жизни мигрантов – аморальному поведению, игнорированию локальных культурных образцов и «грязному» быту. Почему эти моменты существенно опережают функциональные по своему содержанию сюжеты конкуренции на рынке труда и потери качества и технологической культуры? Ведь вторые угрожают реальным материальным ущербом, тогда как первые – скорее символическим. Почему нижние позиции в рейтинге рисков оказались у наиболее общественно опасных проявлений – насильственной преступности и сексуальной агрессии? Ведь именно после событий та- кого содержания происходило большинство массовых волнений, связанных с мигрантами.

Одним из возможных объяснений выступает то, что принимающее сообщество отдает при интерпретации миграционных явлений приоритет культурным капиталам и целям, тогда как экономические капиталы и цели безопасности остаются на периферии общественного внимания. Тогда культурная дистанция между принимающим сообществом и контингентами мигрантов, представляющих различные сообщества-доноры, может представлять определяющий фактор, на основе которого выстраивается вся система взаимодействия, включая экономическое сотрудничество и конкуренцию, вплоть до конфликтов в форме насилия.

Для характеристики миграционной ситуации на микроуровне представим, прежде всего, два индикатора, отражающих вовлеченность населения в наиболее острые интеракции, связанные с насилием и сек-

Рисунок 5. Верификация горожанами рисков принимающего сообщества (доли утвердительных ответов на вопрос: «С какими из перечисленных суждений Вы согласны?») (% от общего числа опрошенных)

суальной агрессией. В данном случае методика предполагала гендерную дифференциацию индикаторов. Респондентам-мужчинам был задан вопрос о том, случалось ли им лично когда-либо участвовать в драках с мигрантами или других конфликтах с ними с применением насилия или угрозы насилия. Женщин спрашивали, случалось ли им лично быть жертвой сексуальных домогательств, приставаний или насилия со стороны мигрантов. По итогам опроса 18,5% мужчин и 9,4% женщин ответили утвердительно.

Доля вовлеченных в острую конфликтную интеракцию с мигрантами существенно выше в молодежной среде. Почти каждый третий мужчина в возрасте до 30 лет (29,7%, стандартизированный остаток 2,6) сообщил о наличии у него опыта насильственного взаимодействия с мигрантами. Каждая пятая девушка этой возрастной категории (21,3%, стандартизированный остаток 4,3) подвергалась как минимум приставаниям мигрантов.

Наличие опыта острой конфликтной интеракции значительно усиливает проб-лематизацию контингента мигрантов. Так, среди мужчин, лично участвовавших в драках и/или иных насильственных взаимодействиях, половина (49,4%, стандартизированный остаток 2,7) безусловно подтверждают, что уровень преступности среди мигрантов выше, чем в других слоях населения. Большинство женщин, подвергавшихся сексуальной агрессии (54,5%, стандартизированный остаток 2,6), безусловно верифицируют мигрантов в качестве потенциального источника такой агрессии.

Таким образом, исследование показывает высокий уровень социальных рисков для той части принимающего сообщества, которая включена в повседневные взаимодействия с мигрантами. Возможно, реакцией на повышенный уровень рисков как раз является игнорирование сообществом проблемных моментов миграционного процесса, их оценки и задач фор- мирования определенной общественной позиции. Члены сообщества боятся собственной включенности в миграционный процесс и пытаются закрыться от него – «не замечают» присутствия мигрантов в собственной повседневности, «не вникают» в особенности их труда и быта, ограничиваются предельно общим взглядом на события, участниками которых на самом деле уже являются.

Заключение

В данном исследовании мы постарались наметить контуры социологической теории миграционных рисков. Несмотря на то, что в отечественной социологической науке теории риска в последние годы уделяется все больше внимания, риски миграционных процессов не получили должного осмысления. Мы полагаем, что эвристическое значение предложенной теоретической модели состоит в том, что она позволяет выделить и показать взаимосвязь различных групп миграционных рисков для всех участников миграционного процесса в принимающих странах, странах исхода и для самих мигрантов. Основанием теоретической модели миграционных рисков послужила теория интеграции Х. Эссера и Ф. Хекманна. Мы постарались описать то, как различные риски проявляются на микро-, мезо- и макроуровне социальной реальности, учитывая четыре измерения социальной интеграции, выделенные Эссером и Хекманном.

Разумеется, в одном исследовании невозможно изучить все категории рисков, которые позволяет выделить предложенная модель, поэтому для эмпирического исследования мы выбрали только две группы миграционных рисков принимающего населения: актуальных рисков взаимодействия на микроуровне и воспринимаемых рисков, которые могли быть сформированы СМИ под влиянием тех или иных политических сил на макроуровне. Эти группы рисков были изучены с помощью опроса общественного мнения жителей Санкт-Петербурга, что закладывает хорошую основу для дальнейших сравнительных исследований как российского, так и международного масштаба.

Настоящее исследование показывает значение культурной дистанции между принимающим сообществом и мигрантами, что проявляется в повышенном внимании к воспринимаемой угрозе нормам и ценностям местного населения, тогда как риски, связанные с рынком труда и проявлениями насилия, остаются на периферии общественного внимания. Отмечается также высокий уровень социальных рисков для той части принимающего сообщества, которая включена в повседневные взаимодействия с мигрантами.

По нашему мнению, анализ социальных рисков международной миграции должен занимать одно из ведущих мест в предметной области социологии риска и социологии миграции, – более того, эта проблема может стать самостоятельным направлением рискологических и миграционных теорий.

Список литературы Социальные риски международной иммиграции в Россию

- Абашин, С. И здесь, и там: транснациональные аспекты миграции из Центральной Азии в Россию /С. Абашин//Восток на Востоке, в России и на Западе: трансграничные миграции и диаспоры/под ред. С. Панарина. -СПб.: Нестор-История, 2016. -С. 159-176.

- Бек, У. Общество риска. На пути к другому модерну /У. Бек. -М.: Прогресс-Традиция, 2000. -383 с.

- Киргизские мигранты в Москве: результаты количественного исследования интеграционных траекторий /Е. Варшавер, А. Рочева, Е. Кочкин, Е. Кулдина. -М.: РАНХиГС, Центр исследований миграции и этничности, 2014. -153 с.

- Вилкенс, И. Интеграционный мониторинг в Германии. Эмпирическое исследование процессов интеграции иммигрантов (на примере федеральной земли Гессен) /И. Вилкенс//Трудовая миграция и политика интеграции мигрантов в Германии и России/ред. и сост. М.С. Розанова. -СПб.: Скифия-принт, 2016. -С. 119-140.

- Вишневский, А.Г. Вводная статья. Новая роль миграции в демографическом развитии России /А.Г. Вишневский//Миграция в России. 2000-2012: хрестоматия в 3 томах. -Т. 1. -Ч. 1. -М.: Спецкнига, 2013. -880 с.

- Гавра, Д.П. Общественное мнение как социологическая категория и социальный институт /Д.П. Гавра. -СПб.: ИСЭП РАН, 1995. -350 с.

- Защита прав москвичей в условиях массовой миграции /Ж.А. Зайончковская, Д.В. Полетаев, Ю.Ф. Флоринская, Н.В. Мкртчян, К.А. Доронина. -М.: Центр миграционных исследований, 2014. -118 с.

- Малахов, В. Интеграция мигрантов: концепции и практики /В. Малахов. -М.: Мысль, 2015. -272 с.

- Мукомель, В.И. Адаптация и интеграция мигрантов: методологические подходы к оценке результативности и роль принимающего общества /В.И. Мукомель//Россия реформирующаяся: Ежегодник/отв. ред. М.К. Горшков. -М.: Новый хронограф, 2016. -Вып. 14.-С. 411-467.

- Мукомель, В.И. Новации в российском миграционном законодательстве в контексте правоприменения /В.И. Мукомель, К.С. Григорьева//Миграционное право. -2016. -№ 2-3.

- Рязанцев, С.В. Трудовая иммиграция в Россию: эффекты или риски для страны? /С.В. Рязанцев//Россия в новой социально-политической реальности: мониторинг вызовов и рисков. -2013. -№ 1. -М.: ИСПИ РАН. -С. 124-137.

- Рязанцев, С.В. Иностранные трудовые мигранты на российском рынке труда и новые подходы к миграционной политике. /С.В. Рязанцев, В.И. Скоробогатова//Экономическая политика. -2013. -№ 4. -С. 21-29.

- Рязанцев, С.В. Недокументированная трудовая миграция в российской экономике /С.В. Рязанцев//Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. -2015. -Том 1. -№ 1(1). -С. 24-33.

- Тюрюканова, Е. Трудовая миграция в Россию /Е. Тюрюканова//ДемоскопWeekly. -2008. -№ 315-316. -Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2008/0315/tema01.php

- Чудиновских, О.С. О политике и тенденциях приобретения гражданства Российской Федерации в период с 1992 по 2013 г. /О.С. Чудиновских//Демографическое обозрение. -2014. -№ 3. -С. 65-126.

- Яницкий, О.Н. Модернизация в России в свете концепции «общества риска» /О.Н. Яницкий//Куда идет Россия? Общее и особенное в современном развитии/под ред. Т. Заславской. -М., 1997. -368 с.

- Яницкий, О.Н. Социология риска: ключевые идеи /О.Н. Яницкий//Мир России. -2003.-№ 1. -С. 3-35.

- Alba, R., Nee, V. Rethinking assimilation theory for a new era of immigration/R. Alba, V. Nee//International migration review. -Vol. 31. -No 4. -1997. -Pp. 826-874.

- Bauböck, R. Towards a Political Theory of Migrant Transnationalism/R. Bauböck//International Migration Review. -Vol. 37. -No 3. -2003. -Pp. 700-723.

- Boyd, M. Family and Personal Networks in International Migration: Recent Developments and New Agendas/M. Boyd//International Migration Review. -Vol. 23. -1989 -Pp. 638-670.

- Brubaker, R. The return of assimilation? Changing perspectives on immigration and its sequels in France, Germany, and the United States/R. Brubaker//Ethnic and Racial Studies. -Vol. 24. -No. 4. -2001. -Pp. 531-548.

- Douglas, M., Wildavsky, A. Risk and Culture. An Essay on the Selection of Technical and Environmental Dangers/M. Douglas, A. Wildavsky. -Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1982. -221 p.

- Esser, H. Soziologie. Spezielle Grundlagen. Band 2: Die Konstruktion der Gesellschaft/H. Esser. -Frankfurt-New York: Campus, 2000. -511 S.

- Fawcett, J.T. Networks, Linkages and Migration Systems/J.T. Fawcett//International Migration Review. -Vol. 23. -1989. -Pp. 671-680.

- Gans, H.J. Toward a Reconciliation of "Assimilation" and "Pluralism": The Interplay of Acculturation and Ethnic Retention/H.J. Gans//International Migration Review. -Vol. 31. -No 4. -1997. -Pp. 875-892.

- Heckmann, F. Integration von Migranten. Einwanderung und neue Nationenbildung/F. Heckmann. -Heidelberg: Springer VS, 2015. -309 S.

- Kirz, M.M., Lim, L.L., Zlotnik, H. International Migration Systems: a Global Approach. Oxford, UK: Clarendon Press, 1992.

- Luhmann, N. Risk: A Sociological Theory/N. Luhmann. -N.Y., 1993. -236 p.

- Massey, D.S. Social Structure, Household Strategies, and the Cumulative Causation of Migration/D.S. Massey//Population Index. -Vol. 56. -1990. -Pp. 3-26.

- Massey, D.S., Arango, J., Koucouci, A., Pelligrino, A. and Taylor, E.J. Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of the Millennium/D.S. Massey et al. -Oxford: Oxford University Press, 1998. -376 p.

- Massey, D.S., Goldring, L.P., Jorge, D. Continuities in Transnational Migration: An Analysis of 19 Mexican Communities/D.S. Massey, L.P. Goldring, D. Jorge//American Journal of Sociology, 99, 1994, Pp. 1492-1533.

- Morawska, E. In Defense of the Assimilation Model/E. Morawska//Journal of American Ethnic History. -Vol. 13. -1994. -Pp. 76-87.

- Ong, A. Flexible Citizenship. The Cultural Logics of Transnationality/A. Ong. -Durham, 1999. -336 p.

- Piore, M.J. Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Society/M.J. Piore. -Cambridge: CUP. -1979. -229 p.

- Portes, A., Rumbaut, R.G. Legacies: The Story of the Immigrant Second Generation/A. Portes, R.G. Rumbaut. Berkeley: University of California Press, 2001. -430 p.

- Portes, A., Zhou, M. The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants/A. Portes, M. Zhou//Annals of the American Academy of Political and Social Science. -Vol. 530. -1993. -Pp. 74-96

- Sassen, S. The Mobility of Labor and Capital: A Study in International Investment and Labor Flow/S. Sassen. -Cambridge: Cambridge University Press, 1988. -240 p.

- Schiller, N.G., Basch, L. and Blanc-Szanton, C. Towards a Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity and Nationalism Reconsidered/N.G. Schiller, L. Basch, C.Blanc-Szanton. -NY, 1992. -259 p.

- Stark, O. The Migration of Labor/O. Stark. -Cambridge: Basil Blackwell, 1991. -416 p.

- Therborn, G. The killing fields of inequality/G. Therborn. -Cambridge, UK: Polity Press, 2013. -180 p.

- Todaro, M.P. Internal Migration in Developing Countries/M.P. Todaro. -Geneva: International Labor Office, 1976. -112 p.

- Waldinger, R. The Cross-Border Connection: Immigrants, Emigrants, and Their Homelands/R. Waldinger. -Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2015. -240 p.