Социальные сети как пространство самореализации младших школьников с разным уровнем социометрического статуса

Автор: Василенко И.В., Ткаченко О.В.

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Социология и социальные технологии

Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению процесса самореализации современных школьников начального образовательного звена в социальной сети. Современные процессы информатизации и цифровизации способствуют вовлечению представителей всех возрастных групп в сеть Интернет, в том числе и детей от 7 до 11 лет. Выполняя задачи социализации, дети предпочитают ориентироваться на виртуальное социальное пространство, воспринимая и транслируя приобретаемые там социальные нормы, ценности, интересы. Для изучения характера вовлеченности современных школьников до 11 лет в пространство социальной сети и особенности их самореализации было проведено социологическое исследование методом анкетирования, в котором приняли участие 325 школьников Волгоградской области (многоступенчатая выборка). Результаты исследования показали высокую степень активности современных школьников в социальной сети, роль родителей как базовых агентов вовлечения детей, трансформацию досуговой деятельности с активной на пассивную, изменение формы проведения свободного времени и перенос его в виртуальное пространство. Было выдвинуто предположение, что степень вовлеченности в социальные сети зависит от уровня социометрического статуса ребенка, то есть наличия или отсутствия устойчивых положительных социальных связей в среде сверстников. При сопоставлении результатов социометрического опроса и анкетирования было выявлено несколько тенденций. Во-первых, школьники с высоким социометрическим статусом не являются активными пользователями социальной сети, которая используется ими для самопрезентации. Во-вторых, школьники со средним уровнем социометрического статуса имеют более высокую степень вовлеченности в социальную сеть, они самореализуются в виртуальном пространстве преимущественно посредством он-лайн-игр. В-третьих, дети с низким социометрическим статусом не только проводят свободное время в социальной сети, но и осуществляют процесс онлайн-общения, часто с незнакомыми людьми.

Младший школьный возраст, социализация, самореализация, социальные сети, социометрический статус, включенность в социальные сети

Короткий адрес: https://sciup.org/149149471

IDR: 149149471 | УДК: 316.4 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2025.2.7

Текст научной статьи Социальные сети как пространство самореализации младших школьников с разным уровнем социометрического статуса

DOI:

Цитирование. Василенко И. В., Ткаченко О. В. Социальные сети как пространство самореализации младших школьников с разным уровнем социометрического статуса // Logos et Praxis. – 2025. – Т. 24, № 2. – С. 61–72. – DOI:

Доступность современных технологий, массовое распространение гаджетов среди населения разных возрастов актуализирует проблему вовлечения в сетевое пространство тех категорий населения, которые в силу возраста и особого этапа социализации не имеют необходимых социальных ресурсов (информации, опыта) для использования возможностей Интернета без негативных последствий [Михель 2014, 96]. В век информационных технологий Интернет в целом и «социальная сеть» в частности наиболее точно характеризует место, в котором общается, развивается и реализуется современный человек [Скоблина и др. 2017, 42]. Если еще лет десять назад проблема вовлеченности охватывала преимущественно взрослое население, а также школьников старших классов, то сейчас ребенок 7–8 лет имеет современные гаджеты с доступом в Интернет [Осипова, Лысенко, Бородин 2020, 126]. Кроме того, этот вопрос актуален не только для России, но и зарубежных стран, где данной проблеме посвящают крупномасштабные исследования [Li, Mo, Lau 2018, 3]. Актуальность и значимость темы подтверждается вниманием ученых разных профилей к данной проблеме.

Во-первых, фокус современного научного интереса направлен на изучение феномена «Интернет-культуры» [Белякова 2017, 149], нормы и ценности которого ситуативны и размыты [Мишакова 2017, 85], что не дает возможность ребенку социализироваться, то есть постигать общепринятые модели поведения [Климанова 2013, 34]. Во-вторых, ученые пишут о переходе процесса коммуникации и общения с офлайн в онлайн среду [Горячев, Ян-дукова 2016, 75], где предоставляется полная свобода без наличия социальных границ, а именно социальной иерархии, четко обозначенных социальных ролей, что препятствует формированию соответствующей обществу системы социальных ожиданий. В-третьих, вовлеченность детей в социальные сети приводит к социальному разрыву поколений [Платонова 2015, 266]. Здесь многие ученые наблюдают парадокс [Храмова, Пицик 2017, 54]. С одной стороны, родители являются агентами вовлечения детей в социальные сети: покупают телефон, подключают к Интернету, регистрируют в социальных сетях, с другой стороны, начиная ощущать негативные последствия данного вовлечения (плохая успеваемость в школе, проблемы со здоровьем и т. д.), вводят ограничения, усиливают контроль. Такое противоречие приводит к непониманию и непринятию, к росту социальнопсихологической напряженности, межпоколенческим конфликтам. И наконец, социальные сети становятся не только местом проведения свободного времени, досуга, но и информационным, коммуникативным пространством, и как результат ареалом самореализации [Сухоруков, Петров 2024, 105]. А.И. Ацута разбирает понятие медиатворчества, приводя результаты социологического исследования, где на первый план досуговой деятельности детей выходят формы он-лайн-активности (создание репостов, ведение социальных сетей) [Ацута 2017, 20]. Резюмируя вышесказанное, можно обозначить две актуальные проблемы: первая – вовлечение детей раннего возраста в пространство социальной сети, вторая – расширение функций социальных сетей, переводя ее в сферу самореализации ребенка.

Итак, первая проблемная область – вовлечение детей раннего школьного возраста в социальные сети, которая актуализируется возрастными социально-психологическими особенностями [Челышева 2014, 124]. Дети сохраняют наивность, беззаботность в результате отсутствия социального опыта и сформированного критического мышления. Далее нельзя не отметить, что в этом возрасте (7– 11 лет) происходит смена социальных агентов и институтов социализации, которые приводят к расширению социальных ролей, а значит и социальных функций, необходимых для социального развития ребенка. Если раньше значимым «Другим» являлись родители, то теперь школьник становится зависимым и от мнения ровесников. Приоритетной становится учебная деятельность, что актуализирует вопрос мотивации. Поступая в школу с интересом и желанием постигать новое, ребенок сталкивается с множеством трудностей, например, необходимостью присутствовать на ежедневных занятиях, систематически выполнять школьные задания, то есть изменением режима и образа жизни.

Таким образом, перед младшим школьником стоят важные задачи социализации: адаптация в новый (расширенный) социум, выполнение новых социальных ролей, овладение новым приоритетным видом деятельности, что не всегда решается школьником успешно. Ребенок выбирает доступные ему социальные пространства, где для выполнения задач социализации не требуется использовать максимальное количество человеческих ресурсов. В пространстве социальной сети ребенок примеряет на себя социальные роли не реальных социальных субъектов, а виртуальных. Здесь дети ориентируются на образы, создаваемые блогерами, виртуальными знакомыми и друзьями, цель которых привлечение внимания и увеличения количества подписок, а не помощь ребенку в процессе формирования социально одобряемых черт личности. Границы возможностей, предоставляемых социальными сетями, постоянно расширяются, в результате чего наблюдается увеличение времени, проводимое в интернет-пространстве, расширение спектра мотивов постоянного присутствия там [Лукьянец и др. 2019, 25]. Таким образом, мы подходим ко второй значимой проблеме – трансформации-мотивов нахождения в интернет-пространстве и перевод их в поле самореализации.

Однако стоит отметить, что не все дети, имеющие современный телефон и доступ в Интернет, проводят в онлайн-пространстве большую часть своего времени. В ходе исследования мы предположили, что вовлеченность детей младшего школьного возраста в социальные сети зависит от эффективности их социальной адаптации в ключевой социальной среде – среде сверстников. Более того, по нашему мнению, чем выше социальный статус ребенка в группе (классе), тем меньше они вовлекаются в альтернативные социальные пространства для самореализации. В связи с сформулированной гипотезой целью статьи является изучение процесса самореализации младшего школьника в зависимости от степени вовлеченности в социальные сети и особенностью социального статуса, занимаемого в первичной социальной группе.

Для достижения поставленной цели было проведено комплексное социологическое исследование (май 2024 г.), включающее анкетный и социометрический опрос. В исследовании приняли участи младшие школьники (1–4 классы) 10 общеобразовательных школ Волгоградской области в городах Волжский, Быково, Камышин, Котово, Урюпинск. В каждом городе было обследовано 2 школы, при условии наличия разрешения от администрации школы организовать работу исследовательской группы. В каждой школе случайным образом выбирался один класс из всего списка классов начального образовательного звена. Выбранные классы обследовались сплошным методом по типу гнездовой выборки. В выборку попали четыре первых класса, один второй, три третьих и два четвертых. В итоге были опрошены 325 детей от 6 до 11 лет, из них 58 % девочек и 42 % мальчиков.

На первом этапе обследования школьникам выдали бланки с вопросами, где в качестве ответов необходимо было написать фамилии своих одноклассников (до трех человек), с которыми им бы хотелось выполнять групповое школьное задание (формальные связи) и с кем бы из одноклассников они пошли бы в поход (до трех человек) (неформальные связи). Социометрический статус школь- ника определялся через подсчет числа положительных выборов учениками своих одноклассников. Количество сделанных в пользу ребенка «выборов» показывает степень его вовлеченности в групповые процессы, наличие или отсутствие социальных связей. Чем больше получено «выборов» ребенком, тем выше его положительный социометрический статус. Данные, полученные в ходе социометрического исследования, позволяют определить, существует ли связь между статусным положением школьника в социальной группе и степенью его активности в социальной сети.

Социометрический статус определялся в интервале от 0 до 1. Для удобства анализа и сопоставления данных с анкетированием было выделено три уровня социометрического статуса:

– низкий социометрический статус(зна-чение индекса в интервале от 0 до 0,35) характерен для ребенка с минимальным количеством положительных выборов (до 15 %) или их отсутствием. Низкий статус говорит о том, что ребенок не оказывает влияние на групповую динамику и не участвует в групповых процессах;

– средний социометрический статус (значение индекса в интервале от 0,36–0,65) характерен для ребенка со средним количеством выборов (от 20 до 40 % выборов), школьник не оказывает влияние на групповую динамику, но вовлечен в групповые процессы;

– высокий социометрический статус (значение индекса в интервале от 0,66 до 1) характерен для ребенка с большим количеством выборов том числе и взаимных (более 50 %), школьник оказывает влияние на групповую динамику и вовлечен в групповые процессы.

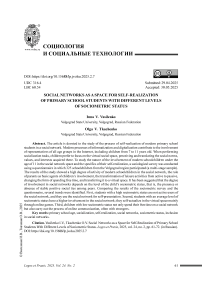

По описанной структуре в выборку попали школьники с разным уровнем социометрического статуса (см. рис. 1).

На втором этапе школьникам предлагалось поучаствовать в анкетировании, где осуществлялся замер степени вовлеченности в социальные сети по следующим индикаторам:

-

1) доступность сети Интернет;

-

2) степень активности в социальных сетях;

-

3) количество времени, проводимого в социальных сетях ребенком;

-

4) социальные агенты, вовлеченные в социальные сети;

-

5) мотивы посещения социальной сети;

-

6) объем виртуальных социальных контактов.

Результаты проведенного исследования вновь позволяют констатировать тот факт, что дети до 11 лет являются активными пользователями гаджетов и сети Интернет. Из общего числа респондентов 95 % указали, что имеют доступ к сети Интернет. Важно было узнать, с какого устройства дети чаще всего выходят в сеть – ведь наличие выхода в Интернет с мобильного телефона может означать возможность использования социальных сетей за пределами дома, что говорит об отсутствии ограничений в процессе использования социальной сети. Как показали результаты исследования, 75 % опрошенных школьников обладают возможностью зайти в сеть с мобильного телефона. Из них 50 % опрошенных могут воспользоваться сетью только у себя дома, а 25 % школьников имеют доступ в Интернет как дома, так и в школе, на прогулке, в гостях. Таким образом, если школьников, имеющих возможность зайти в Интернет с мобильного устройства, принять за 100 %, то 45 % имеют неограниченные возможности для использования альтернативного социального пространства. Кроме того, использование телефона в сети Интернет во время прогулки (14 %) и в гостях (9 %) дает основание еще раз подтвердить, что социальные сети изменяют характер досуговой деятельности младших школьников, когда обычная прогулка сопровождается не реальным общением со сверстниками, а просмотром виртуальных лент новостей, чтением сообщений. Использование телефона в школе (12 %), как правило, на переменах, не только трансформирует ее прямую цель – реализацию потребности в движении, но и снижает вероятность «живого» неформального общения, установление новых и поддержание существующих социальных контактов, то есть основных составляющих социализации ребенка.

В ходе проведенного анкетирования было выявлено, что 95 % опрошенных детей младшего школьного возраста зарегистрированы в социальных сетях и 93 % являются их активными пользователями, то есть регулярно посещают их. Школьников, не зарегистрированных в социальных сетях или не имеющих личный аккаунт, меньшинство. Это зависит, прежде всего, от влияния социальных агентов (родителей) на включение ребенка в пространство социальной сети, здесь можно выделить две базовые позиции: первая – «родитель – вовле-катор», который руководствуется мотивом «присоединение к большинству» или мотивом освоения ребенком современных технологий; вторая позиция – «родитель – противник», ориентированный на понимание значимости реальной социальной среды для социализации ребенка, осознающий совокупность рисков для физического, социального и психологического здоровья ребенка в результате активного использования современных гаджетов. Стоит отметить, что только 5 % младших школьников не используют социальные сети в результате

Рис. 1. Социометрический (положительный) статус участников исследования

неодобрения со стороны родителей. Соответственно, в большинстве случаев родители как агенты социализации не только не ограничивают виртуальное пространство, но и активно способствуют его овладению ребенком. Как характеризуют родительское отношение и родительский контроль сами участники исследования?

Больше половины опрошенных (63 %) не имеют относительно посещения социальных сетей каких-либо ограничений со стороны родителей. В эту группу можно отнести и тех детей, которых ограничивают очень редко (12 %). И только 25 % школьников отметили наличие родительского контроля. При ответе на вопрос «Почему родители ограничивают тебя в посещении социальной сети?» были получены следующие результаты: 53 % школьников считают, что родители пытаются оградить их от негативной информации, 34 % считают, что родители беспокоятся о сохранении их здоровья, и 13 % думают, что родители тревожатся по поводу лишних финансовых затрат на оплату сети Интернет.

Таким образом, только четверть школьников имеют ограничения со стороны родителей, но не все из них осознают и объясняют детям базовые риски постоянного нахождения в виртуальном пространстве. Более того, наличие гаджета, доступа в Интернет и регистрация в социальной сети являются неотъемлемым условием социально-психологического принятия ребенка его сверстниками. Обратная ситуация воспринимается с недоверием, опасением, то есть наличие регистрации в социальной сети для младшего поколения оказывается нормой современной жизни.

Анализируя основные причины того, почему дети регистрируются и регулярно посещают социальные сети, приходим к выводу о негативном влиянии родителей, которые становятся инициаторами регистрации. Так, 57 % опрошенных школьников из тех, кто имеют аккаунты в социальных сетях, подражают своим родителям, которые являются их активными пользователями. Не менее сильное влияние оказывают одноклассники и друзья (35 %), создавая среду массового использования гаджетов, к которой младшие школьники вынуждены адаптироваться и из который трудно выделиться, но при этом включение школьников в реальную среду затруднено, так как большинство вовлечены в сетевое общение. Так, 15 % опрошенных в качестве причины регистрации в социальной сети отметили желание завести новые знакомства. Из этих детей большинство составляют мальчики с низким социометрическим статусом. Возможно, именно сложности в общении со сверстниками в классе способствует привлечению внимания ребенка к социальной сети.

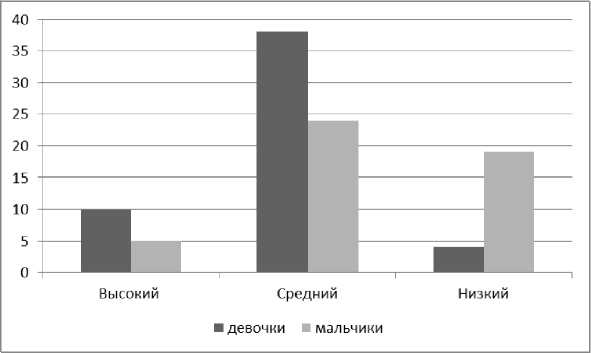

Напомним, что 93 % опрошенных школьников посещают социальную сеть регулярно. Однако, как много времени они там проводят? По результатам исследования 41 % младших школьников посещают свою страницу не более одного астрономического часа в день, то есть составляют неактивную часть пользователей социальной сети. Треть школьников (33 %) проводят в социальной сети в среднем один-два часа, то есть группа со средней степенью активности. Около четверти опрошенных школьников демонстрируют рисковое поведение и проводят в социальных сетях до трех-четырех часов в день (12 %), а иногда и более четырех часов (14 %). Если сравнивать полученные результаты с их социометрическим статусом, наблюдается следующая тенденция: чем ниже социометрический статус ребенка, тем больше времени он проводит в социальной сети. Так, неактивные пользователи – это 25 % девочек и 16 % мальчиков. Причем среди девочек 15 % имеют высокий социометрический статус, 8 % – средний и только 2 % – низкий. Среди мальчиков 8 % с высоким статусом, 4 % со средним и столько же с низким социометрическим статусом (см. рис. 2).

Дети, которые проводят более четырех часов в день в социальной сети – это мальчики (10 %) и девочки (5 %), которые имеют низкий социометрический статус. Таким образом, видно, что мальчики в целом больше вовлечены в социальные сети и чаще, чем девочки, демонстрируют низкий социометрический статус.

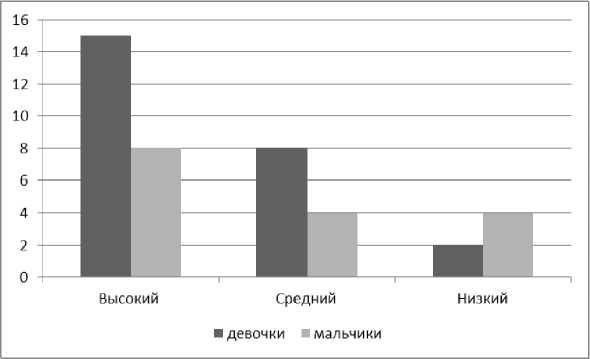

Какие социальные потребности реализуют младшие школьники в виртуальных сетях? Большая часть участников опроса (75 %) используют социальные сети, прежде всего, как способ проведения досуга: онлайн-общение выбирают 32 %, участвуют в онлайн-играх 21 % школьников, просматривают фильмы и слушают музыку – 16 %, скачивают картинки и фотографии – 6 %.

Иными словами, младшие школьники проводят свой досуг и общение в социальной сети. Причем чем выше социометрический статус ребенка, тем меньше посещение социальных сетей связано с реализацией значимых социальных функций. Например, дети с высоким и средним социометрическим статусом преимущественно реализуют досуговую деятельность (слушают музыку, скачивают картинки, фотографии), школьники с низким статусом ориентированы на социальное взаимодействие через онлайн-общение и игры (рис. 3.).

Следующей задачей социологического исследования было определение влияния пола и социометрического статуса школьника на мотив посещения социальной сети. По резуль- татам опроса просмотр и скачивание картинок интересует преимущественно девочек с высоким социометрическим статусом. Мальчики и девочки с высоким и средним социометрическим статусом ориентированы на просмотр фильмов и музыки. Онлайн-игры как мотив посещения социальной сети характерен мальчикам со средним социометрическим статусом. И наконец, как пространство общения социальную сеть рассматривают так же преимущественно мальчики с низким социометрическим статусом. Таким образом, еще раз подтверждаем нашу гипотезу – отсутствие достаточного количества социальных контактов с группой сверстников (не менее 20 % положительных выборов) способствует активному вовлечению детей в социальную сеть.

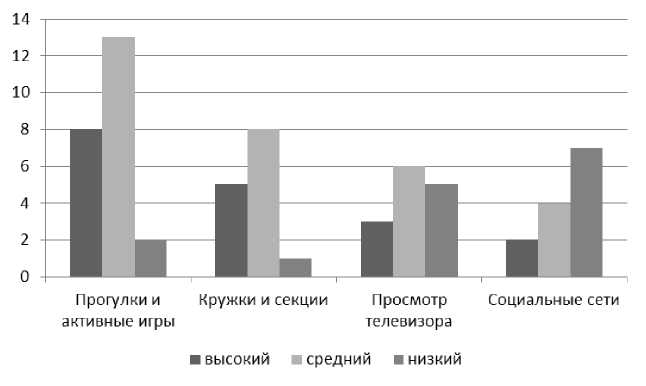

Анализируя досуговую деятельность современных школьников, было установлено,

Рис. 2. «Неактивные» пользователи социальной сети в зависимости от уровня социометрического статуса

■ высокий I средний низкий

Рис. 3. Направления досуговой деятельности школьника в пространстве социальной сети в зависимости от социометрического статуса

что 13 % школьников отметили пребывание в социальной сети как способ проведения свободного времени. Если к этому добавить игры на компьютере (12 %) и любителей посмотреть телевизор (16 %), мы получаем долю младших школьников, досуг которых организован не правильно с точки зрения требований возраста и необходимых условия для осуществления процесса социализации. Однако 37 % школьников имеют форму досуга, относящуюся к относительно «правильному»: посещение кружков и секции (14 %) и активные игры на свежем воздухе (23 %). Стоит отметить, что активную форму досуга выбирают дети с высоким и средним социометрическим статусом. Можно предположить, что занятия в кружках и секциях позволяют повысить самооценку, расширить сеть реальных социальных контактов, самореализовываться в том числе за счет результатов своей внеучеб-ной деятельности (рис. 4).

Таким образом, социальная сеть становиться полноценной формой проведения досуга, что особенно характерно для детей с низким социометрическим статусом, где они осуществляют самореализационную деятельность.

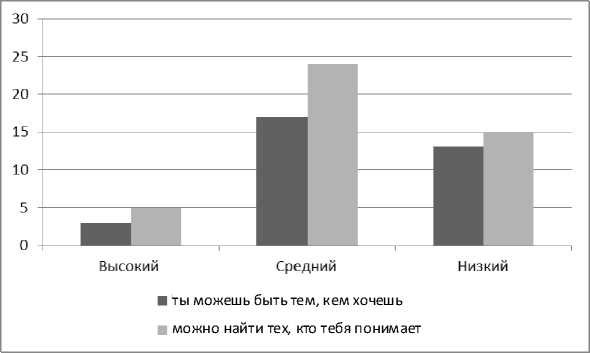

Самореализация в социальной сети происходит в разных направлениях. В первую очередь это онлайн-игры, где есть возможность примерить на себя разные роли через конкретных игровых персонажей, образ которых строится, основываясь как на реальных качествах личности, так и на желаемых. Су- ществует ряд игр, которые подразумевают создание истории персонажа, и в процессе игры этот персонаж, контактируя с другими пользователями, конструирует свой индивидуальный социальный облик. Наибольшую привлекательность этого вида развлечений обретает в связи с возможностью прожить отрицательные роли, что позволяет виртуально примерить на себя неодобряемые обществом модели поведения. Школьниками движет желание найти социальную роль, к которой не предъявляют расширенный список социальных ожиданий. Так, по результатам исследования, 41 % школьников согласны с утверждением о том, что «в социальных сетях ты можешь быть тем, кем хочешь», а 33 % опрошенных полностью согласились с тем, что «в социальных сетях легче найти того, кто тебя понимает», среди них дети с низким и средним социометрическим статусом (см. рис. 5).

Таким образом, треть участников исследования подтверждают преимущества виртуального пространства, где отсутствует ответственность, то есть необходимо соотносить свои действия с реакцией других людей.

Кроме того, дети используют социальную сеть для реализации потребности в общении. Многие стремятся расширить свой действующий круг знакомств, в некоторых случаях – компенсируя трудности в общении в реальной жизни. Коммуникационные возможности социальных сетей очень обширны. Любой желающий может найти собеседников, с которыми ему будет наиболее комфортно.

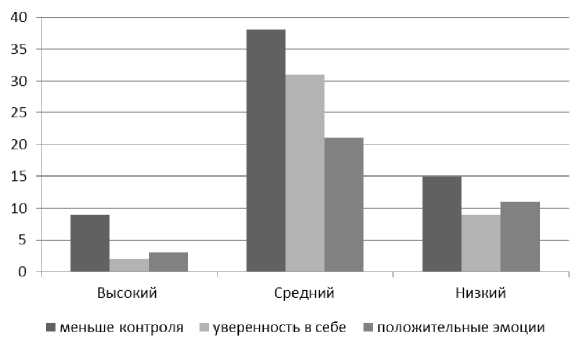

Рис. 4. Досуговая детальность младших школьников с разным социометрическим статусом

Соответственно, вполне осуществимой становится ситуация, когда в период активной социализации юные пользователи предпочитают виртуальное общение. Так, по результатам анкетирования, 62 % школьников в Волгоградской области уверены, что «при реальном общении приходиться контролировать свои слова и действия больше, чем при общении в социальной сети». 42 % участников исследования согласились с фразой о том, что «при общении в виртуальном пространстве они чувствуют себя увереннее, чем в реальной жизни». 35 % школьников отметили, что «получают больше положительных эмоций, общаясь в социальных сетях, чем при личном общении» (рис. 6).

Таким образом, отсутствие социального контроля является однозначным преимуществом общения в социальных сетях. Школьники со средним социометрическим статусом отмечают большую уверенность в себе, скорее всего из-за низкого уровня социальных ожиданий виртуального сообщества, отсутствие ответственности через обезличивание и возможность быстро поменять социальное сообщество при необходимости. Дети с низким социометрическим статусом отмечают наличие положительных эмоций как значимый фактор и преимущество виртуального общения. Здесь дети могут быть раскованы, не боятся социального осуждения, негативной социальной оценки.

Обсуждая вопрос виртуального общения, интересно определить объем виртуальных социальных контактов современных детей. По результатам исследования, около 40 % опрошенных имеют до 50 контактов. Это могут быть родители, одноклассники, друзья, с которыми они взаимодействуют в реальной жизни.

Рис. 5. Социальная сеть как пространство самовыражения у школьников с разным социометрическим статусом

Рис. 6. Социальная сеть как пространство общения у школьников с разным социометрическим статусом

Эту группу составляют мальчики и девочки с высоким и средним социометрическим статусом. Однако есть и другая группа школьников, здесь преобладает до 100 контактов и выше, то есть около 60 % школьников скорее незнакомы лично со всеми социальными контактами из своего списка. В эту группу входят представители как среднего, так и низкого социометрического статуса.

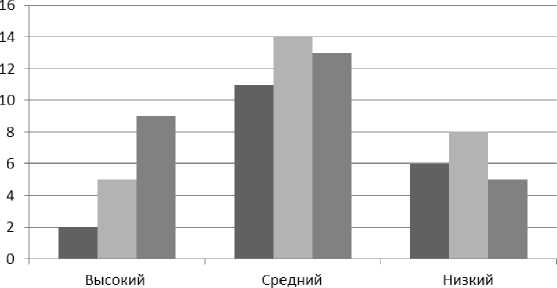

И последнее, школьники используют пространство социальной сети для самопрезен-тации через конструирование собственного образа. Дети, как правило, стремятся любыми путями подчеркнуть свою индивидуальность и уникальность и в виртуальном мире часто заменяют свое имя / фамилию вымышленными. Кроме того, регистрируясь в социальной сети, пользователь начинает конструировать себя через свою страницу: добавляет информацию, фотографии, медиа-контент, друзей. Отвечая на вопрос «Часто ли ты изменяешь информацию о себе на странице социальной сети?», большая часть школьников (27 %) обозначили, что редко обновляют информацию о себе, а именно раз в месяц. Чуть меньше детей (22 %) изменяют свою страницу реже, чем раз в полгода, а 19 % школьников изменяют информацию на своей странице несколько раз в неделю, здесь преобладают девочки с высоким, а также девочки и мальчики со средним статусом (рис. 7).

Соответственно, среди участников исследования есть школьники, которым свойственно желание публично выражать свое настроение здесь и сейчас, которые конст- руируют свой образ в социальной сети. Школьник воспринимает социальную сеть как творческую лабораторию, где можно через фотографии самопрезентировать себя по настроению.

Подводя итог, можно сказать, что вовлечение в социальные сети детей младшего школьного возраста продиктовано доступностью виртуального пространства, требованиями времени, поощрением со стороны родителей, что накладывает свой отпечаток на такие традиционные виды деятельности школьника как игра, учеба, досуг, общение, то есть на разные аспекты его самореализации. Нам удалось выявить несколько векторов самореализации младших школьников в социальных сетях: самореализация через общение с виртуальными друзьями; через самовыражение посредством «вживания» в роль виртуального персонажа в онлайн-играх; самопрезентация через эксперименты с собственным электронным двойником-аватаром. Попытки найти связь между степенью вовлечения в социальную сеть и характеристикой социометрического статуса школьника позволили в определенных аспектах подтвердить компенсирующую функцию социальных сетей в отношении общения.

Итак, при рациональном использовании Интернета и социальных сетей возможности школьников расширяются, растет уровень их информационной компетентности. Тем не менее слишком раннее вовлечение в социальные сети, отсутствие социального контроля, недостаток социального опыта школьника может существенно осложнить процесс социализации

■ несколькораз в неделю ■ раз в месяц враз в полгода

Рис. 7. Частота обновления информации о себя в социальных сетях школьниками с разным социометрическим статусом

ребенка и внести в процесс самореализации специфические особенности: через доминирование виртуального общения, формирования себя как виртуального персонажа, ориентации на ценности, нормы и интересы, транслируемые в интернет-пространстве.