Социальные технологии повышения качества жизни на примере модели противодействия наркотизации населения России и перехода к политике трезвости

Автор: Головин Андрей Аркадьевич

Статья в выпуске: 1 (39), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен теоретический подход к разработке модели противодействия наркотизации России в контексте повышения качества жизни населения России. Модель включает четыре основных элемента, реализация потенциала которых обеспечивает успешное противодействие наркотизации и переход к политике трезвости: действия органов государственной власти и гражданского общества, снижение спроса и предложения. Модель можно условно назвать системой двойного (вертикально-горизонтального) пресса. На основе анализа международного и национального опыта описаны основные направления деятельности по снижению спроса и предложения на вещества наркотического действия. В статье показана роль табачного, алкогольного и наркотического фактора в снижение качества жизни населения. По результатам социологических исследований предложены подходы к формированию мотивации на трезвый здоровый образ жизни.

Наркотизация, антиалкогольная политика, политика трезвости, качество жизни, психологическое программирование, профилактика, трезвость

Короткий адрес: https://sciup.org/14133169

IDR: 14133169 | УДК: 304.2

Текст научной статьи Социальные технологии повышения качества жизни на примере модели противодействия наркотизации населения России и перехода к политике трезвости

вып. 1 (39), 2025, ст. 2

Введение: постановка проблемы

Качество жизни населения формулируется в качестве одной из ключевых целей государственной политики и выступает комплексным мерилом благополучия общества. В рамках Международной научной школы устойчивого развития им. Побиска Г. Кузнецова качество жизни рассматривается как один из главных показателей развития системы в соответствии с законом развития жизни [1, 2].

В основу формирования категории «качество жизни» автором положена эко-социо-экономическая концепция устойчивого развития, предусматривающая учет демографических, социальных, экологических, экономических критериев. Под качеством жизни в данном исследовании понимается характеристика различных условий жизнедеятельности, выражающихся в совокупности социальных, демографических, экономических, экологических и иных возможностей удовлетворения потребностей населения [3]. Категория качества жизни вмещает в себя широкую совокупность удовлетворяемых потребностей граждан, которые обретают свою количественную характеристику через процедуру измерения. Измерение качества жизни имеет важное значение для определения текущего состояния и оценки направления изменения: сохранение состояния («0»), развитие («+»), деградация («-»).

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации качество и уровень жизни включены как составная часть понятия «национальная безопасность» [4]. Повышение качества жизни и благосостояния граждан наряду со сбережением народа России и развитием человеческого потенциала объявлены первым из 8 национальных интересов России. Повышение качества жизни указано также в качестве целей государственной политики в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации [5], Основах государственной политики регионального развития Российской Федерации [6]. Одной из задач государственной политики является сокращение дифференциации субъектов России по уровню и темпам социально-экономического развития, качеству жизни. Однако данная задача труднореализуема без решения проблемы табачно-алкогольно-наркотического потребления и низкого здоровьесберегающего поведения российских граждан.

Многочисленные исследования показывают, что табачно-алкогольно-наркотический фактор является определяющим в снижении численности народонаселения России (более полвины всех смертей в стране), повышенной смертности, невысокой продолжительности жизни (снижение на 10-20 лет), низкой производительности труда, частоты болезней (более 200 видов заболеваний), социально-экономических потерь общества (порядка 4 трлн. руб. ежегодно) и пр. [7]. Т.е. большинства показателей, ассоциируемых с качеством жизни. Ежегодно по причине потребления гражданами табачных, алкогольных, наркотических изделий общество теряет порядка 1 млрд. человеко-часов. Что составляет примерно 1/16 всего годового рабочего времени граждан страны. Рядом авторов показана корреляция между алкогольным и наркотическим поведением и снижением качества жизни в регионах России, существенно снижающим человеческий капитал [8]. В этой связи актуальной задачей научных исследований является теоретическая разработка эффективных моделей противодействия наркотизации и государственной политики трезвости.

Теоретико-методологические подходы к исследованию

Авторская позиция опирается на теорию психологического программирования советского физиолога Г.А. Шичко, обосновывающую единую социально-психологическую природу любой зависимости [9].

Под веществом наркотического действия понимается вещество:

-

а) оказывающее воздействие на центральную нервную систему;

-

б) вызывающее нарушения мышления, поведения, восприятия, настроения;

-

в) представляющее опасность для здоровья населения;

-

г) употребление которого служит причиной социальных отклонений и социальных проблем.

В данном исследовании табак и алкоголь рассматриваются в качестве наркотизирующего фактора, что позволяет выявить и показать их тесную взаимосвязь с наркотиками в совокупности факторов наркотизации.

В российском обществе прослеживается два подхода в отношении употребления табака, алкоголя и наркотиков. Первый подход обосновывает медицинские и социальные отрицательные последствия от употребления веществ наркотического действия и невозможность их потребления даже в минимальных дозах. Второй подход допускает возможность употребления веществ наркотического действия в потребительских целях в минимальном количестве. С целью более объективного научного и общественного отражения действительности в данном исследовании используется первый подход.

Обобщая трактовки наркотизации, можно выделить несколько основных детерминант:

-

а) наркотизация должна рассматриваться как процесс;

-

б) процесс в свою очередь включает определённые этапы;

-

в) результатом процесса служат негативные характеристики состояния общества.

Таким образом, под наркотизацией понимается социальный процесс, связанный с последовательным приобщением и потреблением различных веществ наркотического действия (табак, алкоголь, наркотики) индивидом, социальной группой и населением в целом, которые наносят комплексный урон обществу в виде пагубных социальных, экономических, демографических, политических и другого рода последствий.

Изучение наркотизации как процесса позволяет:

-

■ выйти за рамки изучения социально-медицинских и социально-правовых аспектов, включив в исследование психолого-педагогический, социологический и трансдисциплинарный подходы;

-

■ рассмотреть единую природу (причинность) табакокурения, потребления алкоголя и наркотиков;

-

■ комплексно охватить экономические, политические, демографические и другие аспекты наркотизации;

-

■ рассматривать последовательные стадии наркотизации в течение всей жизни от зачатия до смерти человека;

-

■ интегрировать сферы компетенций различных институтов в единую систему профилактики наркотизации.

Под социальной технологией понимается совокупность методов и воздействий, применяемых для достижения поставленных целей в процессе решения разного рода социальных проблем. Повышение качества жизни должно опираться на совокупность социальных технологий обеспечения высокого качества жизни народонаселения России, одной из которых является формирование культуры трезвости в обществе.

Результаты исследования

Как доказывают международные исследования, каждый рубль, инвестированный в антиалкогольную политику, дает 9 рублей в виде увеличения продолжительности жизни, занятости и производительности труда [10]. Одновременно каждый истраченный на профилактику употребления наркотиков наркомании рубль может сохранить для региона 4-5 рублей, которые позднее пришлось бы затратить на лечение наркоманов [11]. Однако научнообоснованная оценка эффективности программ первичной профилактики наркотизации отсутствует, поэтому не представляется возможным выявить их действительное влияние на ситуацию и осуществить дальнейшее совершенствование профилактической деятельности.

В исследовании рассмотрен более 40 экспертных документов, международных и российских нормативных правовых актов, регулирующих антитабачную, антиалкогольную и антинаркотическую политику [7, стр. 144-146]. Проведённый анализ и обобщение международных, российских и региональных нормативно-правовых актов и документов по вопросам противодействия потреблению веществ наркотического действия позволили прийти к следующим выводам:

-

■ исторические меры противодействия распространению веществ наркотического

действия и борьбы с их последствиями шла с переменным успехом на протяжении всего XX века как в мире, так и России. Несмотря на ряд положительных результатов в осуществлении государственной политики противодействия наркотизации населения, это не смогло на сегодняшний день предотвратить рост показателей зависимости и потребления в России табачных, алкогольных и наркотических изделий по сравнению с показателями на начало XX века;

-

■ несмотря на обширную международную, отечественную нормативно-правовую базу, осуществление комплексной, эффективной и полномасштабной профилактики в мире и России затруднено вследствие разобщённости подходов, разной терминологии, межведомственной разделенности и обособленности государственных структур (в сфере образования, здравоохранения, безопасности, молодежной и информационной политики), отсутствия или малой распространённости внятной системы мониторинга и оценки результатов деятельности;

-

■ в международных и отечественных нормативно-правовых актах в первую очередь закреплён приоритет профилактики наркотизации детей и молодёжи как менее защищённых социальных групп;

-

■ в международной и отечественной практике признаётся очевидным наличие сильных связей между потреблением табака, алкоголя и наркотиков, что должно учитываться в государственной профилактической политике и научных исследованиях. Распространение и последствия от употребления табачных, алкогольных и наркотических изделий населением имеют общие принципы, которые позволяют описать и осуществить систему противодействия наркотизации по единой модели;

-

■ основными мерами противодействия наркотизации выступают различные методы снижения спроса и предложения на вещества наркотического действия;

-

■ в отечественной практике крайне низок уровень участия институтов гражданского общества в профилактической деятельности на местном уровне. Органами

государственной власти недостаточно используется потенциал некоммерческих организаций и привлечение заинтересованных сторон к решению проблемы наркотизации.

Исходя из анализа нормативно-правовой документации понятие «профилактика наркотизации» можно определить как деятельность, направленную на осуществление комплекса мероприятий по:

-

(а) предупреждению приобщения и потребления веществ наркотического действия;

-

(б) устранению негативного влияния факторов социальной среды на индивида, социальные группы и население в целом;

-

(в) формированию трезвого здорового образа жизни.

В комплекс мероприятий по профилактике наркотизации входят социальные, образовательные, психологические, информационные, медицинские и другие воздействия по выявлению и устранению причин наркотизации.

Любые технологии профилактики охватывают несколько уровней:

-

■ по этапам - первичная, вторичная, третичная профилактики;

-

■ по уровню осуществления государственных мер - федеральный, региональный, местный (муниципальный) уровни;

-

■ по уровню воздействия - общественный, групповой, индивидуальный уровни.

В рамках данного исследования приоритет отдаётся первичной региональной и местной профилактике наркотизации на общественном и групповом уровнях.

В Концепции демографической политики России сказано, что основной причиной низкой продолжительности жизни является высокий уровень смертности населения [12]. При этом высокий уровень смертности обусловлен также распространённостью табакокурения, алкоголизма, наркомании, для чего предлагается усилить профилактическую работу по предупреждению данных факторов. Отражение данных положений находит место в ряде других нормативно-правовых актов и документов.

Российские нормативно-правовые акты в отношении табакокурения составлены, исходя из подписанной государством в 2008 году Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (далее – Рамочная конвенция). Рамочная конвенция описывает основные меры сокращения спроса и предложения на табачную продукцию. Эти меры находят следующее отражение в российском законодательстве: запрет курения на отдельных территориях, рекламы и спонсорства; ценовые и налоговые меры по сокращению спроса на табачные изделия; регулирование состава и требований к упаковке и маркировке табачных изделий; просвещение населения и информирование его о вреде табачных изделий; оказание гражданам медицинской помощи по прекращению потребления табака; ограничение торговли и предотвращение незаконной торговли табачной продукцией; запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним (и), вовлечения детей в процесс потребления табака. Важным достижением действующей антитабачной концепции является постановка вопроса о последующем поэтапном выводе табачной и иной никотинсодержащей продукции из гражданского оборота на территории Российской Федерации для достижения максимального сокращения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака [13].

Одновременно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для решения проблемы табачной эпидемии предлагает комплекс из шести испытанных стратегий, названных по первым буквам английского алфавита MPOWER: Мonitor – мониторинг потребления табака и стратегий профилактики, Protect – защита людей от табачного дыма, Offer – предложение помощи в целях прекращения употребления табака,Warn – предупреждение об опасностях, связанных с табаком, Enforce – обеспечение соблюдения запретов на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий, Raise – повышение налогов на табачные изделия .

Глобальная стратегия сокращения вредного употребления алкоголя рекомендует десять целевых направлений, которые должна охватывать национальная антиалкогольная политика: лидерство, информированность и приверженность; ответные меры служб здравоохранения; действия по месту жительства; политика и контрмеры в отношении управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения; доступность алкогольных напитков; маркетинг алкогольных напитков; ценовая политика; сокращение негативных последствий употребления «спиртных напитков» и алкогольной интоксикации; сокращение воздействия на здоровье населения «алкогольных напитков», произведенных незаконно или неорганизованным сектором; мониторинг и эпиднадзор. В область действий по месту жительства входит расширение возможностей местных органов власти, так как национальное законодательство во многих случаях ограничивает сферу действий. Так же особое внимание уделяется роли молодёжи при разработке или поддержке программ и мер на уровне местных сообществ, в том числе путём взаимодействия с некоммерческими организациями, мобилизации местного населения в целях недопущения продажи и употребления алкоголя несовершеннолетними, создания или поддержки свободной от алкоголя среды.

Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем на период до 2020 года и сменившая ее Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу помимо выше обозначенных мер указывают на переориентирование населения на ведение трезвого и здорового образа жизни, создание стимулов по поддержке общественных инициатив в сфере укрепления здорового образа жизни, привлечение детей и молодёжи к ценностям здорового образа жизни путём занятия физической культурой, туризмом и спортом, организации новых видов отдыха, досуга, свободных от употребления алкогольной продукции [14, 15]. Помимо этого, на основе инициатив общественных и религиозных организаций в социальной сфере предусматривается создание общественных движений, обществ, клубов, направленных на формирование трезвого здорового образа жизни.

Эксперты Международного комитета по контролю над наркотиками пришли к выводу, что программы профилактики употребления наркотиков эффективны в следующих случаях: 1) когда они сочетаются с профилактикой других вредных привычек, в частности пьянства и табакокурения; 2) когда в их основе лежит надёжная информация о характере и масштабах употребления наркотиков, факторах риска и защиты; 3) когда программы профилактики разработаны при учёте возрастных, гендерных и национальных особенностей, а также норм, ценностей, особенностей молодёжной культуры с привлечением самих представителей целевой группы; 4) лучшие результаты достигаются путём обучения жизненным навыкам; 5) когда поддержка оказывается наиболее уязвимым группам молодёжи и их семьям; 6) при согласовании информационных кампаний в СМИ с мероприятиями на низовом уровне .

Стратегической целью профилактики употребления наркотиков, согласно ранее действующей Стратегии государственной антинаркотической политики России (далее — Стратегия), является сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них [16]. Для достижения данной цели государство обязуется выполнить следующие задачи: формировать негативное отношение в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков; организовывать и проводить профилактические мероприятия с группами риска, в организованных коллективах; развивать систему раннего выявления незаконных потребителей наркотиков; создавать условия для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность путём стимулирования деятельности общественных антинаркотических объединений, в том числе волонтёрского молодёжного антинаркотического движения; создавать условия для государственной поддержки таких объединений; формировать личную ответственность за своё поведение и психологический иммунитет у детей, молодёжи, родителей, учителей с целью снижения спроса на наркотики .

Помимо этого, в Стратегии предлагается включить в образовательные программы общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования разделы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами. При такой работе рекомендуется сочетать индивидуальные и групповые методы работы, а также методы прямого и косвенного воздействия на лиц из групп риска, помогать молодому человеку раскрывать свои способности и самореализовывать собственное жизненное предназначение. Также особое внимание должно быть уделено социальному партнёрству между государственными структурами и коммерческими, некоммерческими объединениями и организациями при проведении антинаркотической профилактики. В случае необходимости должна оказываться наркологическая медицинская помощь.

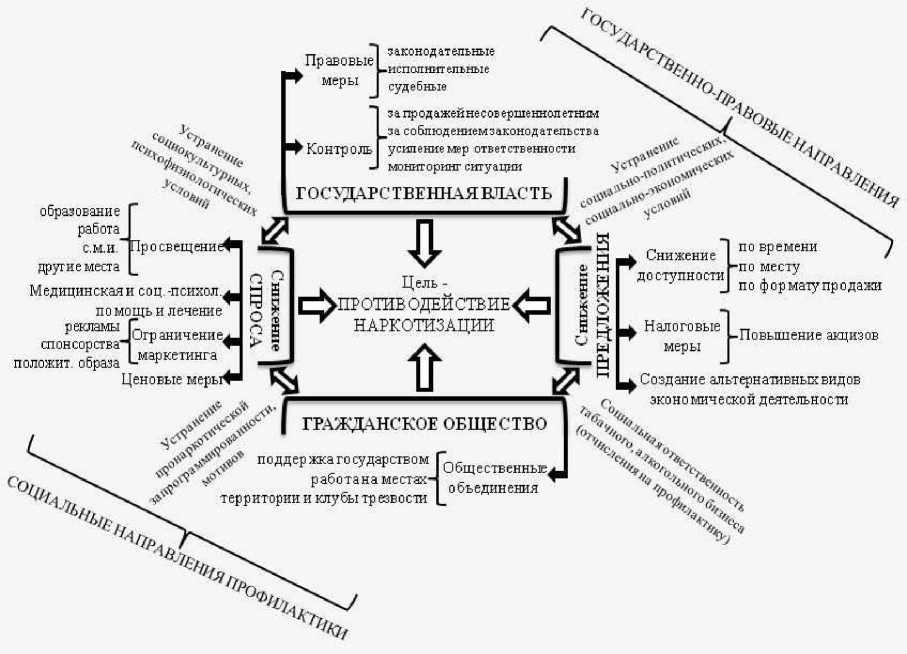

Результатом обобщения международных, российских федеральных и региональных нормативно-правовых актов, экспертных документов, теоретической разработки и эмпирической проверки схемы основных факторов наркотизации является авторская социальная модель противодействия наркотизации (рисунок 1).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ

СНИЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СНИЖЕНИЕ СПРОСА шжш

ГРАЖДАНСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Рис. 1. Социальная модель противодействия наркотизации (система вертикально-горизонтального пресса)

Данная модель включает в себя четыре основных элемента, реализация потенциала которых обеспечивает успешное противодействие наркотизации и переход к политике трезвости: действия органов государственной власти и гражданского общества, снижение спроса и предложения. Такую модель можно условно назвать системой двойного (вертикально- горизонтального) пресса. Осуществление мер хотя бы одного из элементов запускает адекватные механизмы противодействия со стороны других элементов. Из модели видно, что все четыре элемента взаимосвязаны между собой и приводят к устранению основных факторов наркотизации населения.

Ключевая цель политики противодействия наркотизации и перехода к политике трезвости – прервать передачу пронаркотической (в первую очередь проалкогольной, прокурительной) запрограммированности из поколения в поколение и в нынешнем поколении от старших к младшим гражданам.

Комплексный научный подход к профилактике наркотизации предполагает объединение профилактических мероприятий в единую стратегию действий, что обеспечит наиболее эффективные результаты.

На вертикальном уровне (сверху-вниз) противодействие наркотизации обеспечивается органами государственной власти и институтами гражданского общества. Органы государственной власти выполняют следующие основные функции:

-

■ осуществление законодательных, исполнительных и судебных мер в отношении противодействия наркотизации населения;

-

■ контроль за соблюдением законодательства, постоянный мониторинг ситуации.

Гражданское общество прежде всего в лице некоммерческих организаций разной направленности инициируют снизу на местах противодействие наркотизации. Без активного участия самого населения проблема наркотизации не может быть решена только органами государственной власти. Для эффективных мер необходимо общественно-государственное партнёрство, адекватное реагирование на запросы населения, поддержка некоммерческих организаций за трезвый здоровый образ жизни в административном, финансовом, организационно-техническом планах. Достаточную поддержку должны получать территории, клубы, объединения трезвости, свободные от употребления веществ наркотического действия. Работа на местном уровне путём вовлечения самого населения является ключевым вопросом перемены ситуации. Примером положительных результатов делегирования полномочий местным органам власти выступает опыт Республики Саха (Якутия) [17].

Если органы государственной власти концентрируют свою работу на ограничительных мерах по снижению предложения, то институты гражданского общества используют информационно-просветительские меры по снижению спроса на вещества наркотического действия и формированию мотивации на трезвое поведение.

На горизонтальном уровне (слева-направо) осуществляется взаимодействие органов государственной власти и институтов гражданского общества через мероприятия по снижению спроса и предложения на вещества наркотического действия. Основные технологии противодействия наркотизации в рыночной экономике заключаются в воздействии на спрос и предложение. Снижение предложения на вещества наркотического действия включает в себя:

-

■ снижение доступности товаров, наносящих вред здоровью граждан;

-

■ налоговые меры в виде повышения акцизов;

-

■ создание альтернативных видов экономической деятельности.

Доступность веществ наркотического действия является одним из главных социальнополитических условий наркотизации, поэтому технология снижения доступности веществ наркотического действия должна содержать следующие ограничения:

-

■ по времени: увеличение ночного времени запрета продажи, запрет на продажу в выходные дни и др.;

-

■ по месту продажи: увеличение территорий трезвости через расширение границ запрета на продажу табака и алкоголя с 50-100 метров до 200-500 метров возле государственных, образовательных, культурных, спортивных и других социальных учреждений;

-

■ по формату продажи: внедрение специальных отделов продажи табачных и алкогольных изделий, закрытых для доступа детей и молодёжи; перевод продажи товаров, наносящих вред здоровью, в отдельно стоящие специальные магазины.

В связи с тем, что производство, продажа табачно-алкогольной продукции обеспечивает весомый вклад в общую прибыль предприятий, создание альтернативных источников возмещения потерь от ограничения предложения является экономически целесообразной мерой. Такая мера практически не отражена в отечественном законодательстве и практике. Одним из положительных исторических примеров подобной меры может служить опыт создания первой и единственной территории трезвости СССР в 1986 году в Горно-Бадахшанской автономной области в составе Таджикской ССР.

В мировой и отечественной практике также имеются правовые меры создания монополии на розничную торговлю и/или производство отдельных видов товаров. Вопрос о введении государственной монополии на продажу табачно-алкогольной продукции требует серьёзного исследования и общественной дискуссии. В рамках данного исследования целесообразной мерой считается введение государственной монополии на ввоз и производство этилового спирта, табачной основы, но никак не производства табачно-алкогольной продукции и розничной торговли.

Снижение спроса на вещества наркотического действия предполагает целый ряд технологий:

-

■ ограничение маркетинга: рекламы, спонсорства, показа в СМИ;

-

■ ценовые меры: установление минимальной цены на табачную и алкогольную

продукцию, повышение цен;

-

■ оказание медицинской и социально-психологической помощи и лечения;

-

■ обучение и просвещение специалистов и граждан.

Просветительские меры являются важным фактором нормализации здоровой обстановки в обществе. Такие меры охватывают наиболее массовые места скопления и общения: образовательную среду, рабочие места, учреждения спорта, культуры, досуга, СМИ и т. д.

Идеальным конструктом является создание среды, свободной от потребления веществ наркотического действия. В обществе должно не одобряться девиантное поведение, а само пронаркотическое поведение не нести положительную оценку. Контент-анализ эпизодов употребления веществ наркотического действия в молодёжных сериалах показал навязывание молодым людям представления о том, что вещества наркотического действия помогают в решении жизненных потребностей, получении какого-то ощущения и т.п. Молодёжь является наиболее подверженной имиджевому продвижению товаров. Информационная политика должна быть изменена в сторону запрета на показ, рекламу, упоминание с положительной стороны веществ наркотического действия в СМИ: телефильмах, периодической печати, аудиопродукции, наружной рекламе, интернет-сети и т.п. Имеются возможности для расширения ограничительных мер на рекламу в интернете и других ресурсах, где невозможен контроль за возрастными ограничениями: рассылка смс-сообщений на мобильные телефоны, электронные почты и т.п.

При этом необходимо осуществлять альтернативное положительное программирование на ведение трезвого здорового образа жизни. Такая информация должна составляться и отражать научно достоверные факты, быть приспособлена к восприятию целевой группой. Международный опыт на примере антитабачных кампаний показывает, что ненаучный подход способствует обратному эффекту увеличения курения. Так, исследования результатов английской информационной кампании по размещению во всевозможных местах скопления людей стикеров «не курить» обнаружили, что тяга у курильщика к сигарете увеличивается. Одновременно с этим предупреждающие надписи и пугающие картинки не помогают изменить поведение человека, а заставляют курить больше. Поэтому предлагается заменить и/или подкрепить пугающие надписи и картинки на информацию о положительных ценностях трезвого здорового образа жизни, способах бросить курить.

Усиление информационной пропаганды трезвого здорового образа жизни имеет под собой нормативную базу: например, антинаркотическая пропаганда в общем ежегодном объёме социальной рекламы, размещаемой органами государственной власти Москвы, должна составлять не менее 10 процентов. Однако на деле остаётся насущным вопрос контроля над обеспечением пропаганды положительного образа жизни: учитывая факт закрепления антитабачной и антиалкогольной рекламы, продвижения здорового образа жизни, физической культуры и спорта через федеральные и региональные источники, доля общей пропаганды трезвого здорового образа жизни должна составлять не менее 30-40% в общем ежегодном объёме социальной рекламы.

Ограничение спроса со стороны населения на табачную и алкогольную продукцию будет вести к снижению потребления и приобщения к наркотикам. Мероприятия, связанные с деятельностью органов государственной власти и снижения предложения на вещества наркотического действия имеют вектор государственно-правовой направленности. Мероприятия по снижению спроса, связанные с деятельностью гражданского общества и устремлённые на целевую группу, условно можно отнести к социальным направлениям профилактики наркотизации.

В российском законодательстве к основным принципам государственной политики в сфере охраны здоровья отнесены приоритетность профилактических мер в сфере охраны здоровья населения и ответственность органов государственной власти и организаций независимо от формы собственности за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья. С целью реализации профилактики в сфере охраны здоровья региональное законодательство закрепляет меры просвещения в сфере здравоохранения, популяризации здорового образа жизни, физического и нравственного совершенства, создания системы профилактики нарко- и токсикомании, алкоголизма и табакокурения, формирование общественного мнения по вопросам сохранения и укрепления здоровья.

Таким образом, комплекс мероприятий по противодействию наркотизации и переходу к политике трезвости может быть представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Комплекс мер в рамках социальной модели противодействия наркотизации

К разработке подходов мотивации трезвого поведения

На сегодняшний день существуют разные программы профилактики наркотизации, охватывающие частные аспекты без оценки эффективности.

Данные социологического исследования показывают, что чаще всего беседу о вреде употребления веществ наркотического действия с респондентами ведут родители и члены семьи, учителя и преподаватели. Интересен тот факт, что доля употребляющей вещества наркотического действия молодёжи мало зависит от проводимых с ней бесед по этому поводу: в случае беседы о вреде веществ наркотического действия родителями и членами семьи, учителями и преподавателями более 45% молодого поколения курит, более 70% употребляет алкоголь, более 9% применяют наркотики. Чуть меньшие показатели приобщённости к веществам наркотического действия имеет молодёжь, которая самостоятельно ознакомилась с информацией или ей в этом помогли врачи. Такие показатели сходны с общей ситуацией и говорят о малоэффективной профилактике наркотизации всех целевых групп. Объяснением этому может служить непонимание основных факторов наркотизации и огромной роли поведения самих субъектов профилактики в приобщении к веществам наркотического действия.

Также стоит отметить, что с контрольной группой наркоманов реже всего проводили беседы все целевые группы за исключением родителей и членов семьи, в отдельных случаях врачей уже после их определения в специализированные медицинские учреждения. Потенциал задействования общественных объединений в работе на местах имеет возможности к росту.

Молодые трезвенники выделили два главных мотива отказа от веществ наркотического действия: личное ознакомление с информацией на разных носителях и самостоятельные размышления по этому поводу (таблица 1). Как видно из таблицы, страх перед последствиями преобладает лишь у каждого пятого-четвёртого трезвенника. Также в каждом пятом случае мотивом прекращения употребления алкоголя становятся личный пример другого человека, беседа с человеком.

Таблица 1. Мотивы отказа молодыми трезвенниками от употребления табака, алкоголя и наркотиков (в %)*

|

Показатели |

Т |

А |

Н |

|

Личный пример другого человека (людей) |

15,6 |

23,7 |

15,4 |

|

В результате беседы (лекции, разговора) с человеком (людьми) |

8,9 |

20,3 |

3,8 |

|

В результате ознакомления с информацией (видео, статьи, книги, журналы и т.п.) |

44,4 |

57,6 |

30,8 |

|

Страх перед последствиями (по отношению к себе, семье, обществу) |

22,2 |

23,7 |

26,9 |

|

Пришёл к такому решению в результате самостоятельных размышлений |

53,3 |

45,8 |

53,8 |

|

Другое |

4,4 |

3,4 |

3,8 |

* Условные обозначения: Т – употребление табака, А – употребление алкоголя, Н – употребление наркотиков.

Примечание. По результатам социологического исследования, проведённого автором в 2012 г.: анкетный опрос «Здоровый образ жизни и вредные привычки», проведённый на основе целевой выборки (по полу, возрасту, роду занятий) московской молодёжи в 2012 году (N=498 представителей типичной молодёжи, а также две контрольные группы, включающие трезвенников (N=65) и наркоманов (N=34)); формализованное интервью с молодыми наркоманами, проходящими реабилитацию в наркологических центрах г. Москвы (N= 23, выборка целевая); неформализованное углублённое интервью с молодыми трезвенниками на Всероссийском слёте трезвеннических движений России и стран СНГ «Еланчик 2012», на Второй региональной школе-слёте трезвеннических движений Центрального федерального округа «Серпухов 2012» (N=120 человек, выборка целевая).

Ответы молодых трезвенников служат основой для проектирования социальных технологий профилактики наркотизации. Интервьюирование трезвенников показало следующие особенности их отказа от использования в жизни веществ наркотического действия:

-

■ знакомство с научно обоснованной информацией, которая построена под их восприятие,

их жизненный опыт;

-

■ достоверная информация не содержит двойной трактовки поведения для молодёжи и взрослых, а включает единый стандарт трезвого поведения всех возрастов (например, запрет на употребление табака и алкоголя для несовершеннолетних говорит о возможности в будущем их применения);

-

■ информация позволяет затронуть ценности и эмоции людей, что заставляет задуматься;

-

■ позиция автора информации базируется на конкретных примерах, подтверждается фактами, является искренней и честной по отношению к автору и целевой группе;

-

■ изложение касается не столько отрицательных последствий, сколько альтернативных положительных преимуществ трезвого здорового образа жизни.

Таким образом, знакомство целевой группы с достоверной информацией ведёт к собственным размышлениям по этому поводу, способствует формированию ответственного самосохранительного поведения и принятию стратегии дальнейшей жизнедеятельности. Молодой человек в результате недостаточной рефлексии может отмахнуться от представленных фактов и оправдать себя разными фактами, а может принять для себя ключевое решение отказаться от употребления веществ наркотического действия. Принятие решения о ведении трезвого здорового образа жизни происходит не мгновенно, должно подкрепляться длительным информационно-просветительским воздействием на целевую группу. Для этого необходимо внедрить научную просветительскую программу в образовательные учреждения.

Заключение

Модель противодействия наркотизации включает четыре взаимосвязанных элемента: деятельность органов государственной власти, деятельность институтов гражданского общества на местах, деятельность по снижению спроса и предложения. Эффективность социальной модели противодействия наркотизации заключается в параллельных действиях на всех уровнях (вертикальном и горизонтальном), что позволит перейти к реализации политики трезвости.

Не меньшее внимание следует уделять и оценке программ, реализуемых в рамках профилактической работы. Подход к зависимому поведению как исключительно медицинскому вопросу должен трансформироваться в комплексный подход, дополненный социальнопсихологическими и педагогическими технологиями.

К перспективным приоритетам дальнейшего совершенствования антиалкогольной, антитабачной, антинаркотической политики могут быть отнесены следующие направления деятельности:

-

■ Переориентация государственно-общественных подходов с антиалкогольных, антитабачных, антинаркотических принципов профилактики на политику трезвости, принципы трезвого просвещения.

-

■ Разработка и реализация национальной программы (стандарта) профилактики потребления веществ наркотического действия и формирования культуры трезвого здорового образа жизни.

-

■ Повышение в обществе статуса и роли специалистов в сфере первичной профилактики потребления веществ наркотического действия и формирования культуры трезвого здорового поведения граждан.

-

■ Создание дополнительных форм взаимодействия и развитие существующих подходов к взаимодействию органов государственной власти с институтами гражданского общества, в т.ч. профилактическими некоммерческими организациями в части повышения уровня компетенций последних.

-

■ Разработка и внедрение в жизнь Концепции участия российского общества в формировании культуры трезвости и профилактике потребления табака, алкоголя и наркотиков на период до 2030 года и дальнейшую перспективу.

-

■ Развитие практик общественно-государственного (частно-государственного) партнёрства в области политики здоровьесбережения на местном и региональном уровнях.

-

■ Развитие информационной, организационно-методической и экспертно-аналитической координации действий профилактических некоммерческих организаций.

-

■ Формирование независимого общественного информационно-аналитического центра по мониторингу распространения веществ наркотического действия и реализации политики здоровьесбережения в национальных интересах, осуществляющего регулярный мониторинг, экспертизу и аналитику табачно-алкогольно-наркотической ситуации в стране.

-

■ В сфере образования наряду с существующими антиалкогольными, антитабачными, антинаркотическими методами профилактики вести дальнейшую разработку и внедрение методов и форм трезвого просвещения, формирования трезвых убеждений, положительных образов, стереотипов поведения и здоровьесберегающих ценностей личности.

-

■ Создание федерального общественного совета по вопросам антиалкогольной, антитабачной, антинаркотической работы и политики трезвости, в состав которого войдут представители органов государственной власти (профильные ведомства),

профилактических некоммерческих организаций и заинтересованных сторон в целях выработки системной общественно-государственной политики.

-

■ Дальнейшее усиление государственной политики в области снижения предложения на вещества наркотического действия: ограничительные меры снижению доступности табачных и алкогольных изделий по времени, месту, формату продажи, повышение акцизов, создание альтернативных видов экономической деятельности.

-

■ Повышение значимости государственной политики в области снижения спроса на вещества наркотического действия: формирование мотивации населения на ведение трезвого здорового образа жизни, ограничение маркетинга (рекламы, спонсорства, продвижения положительного образа), просвещение населения посредством более активного вовлечения в процесс институтов гражданского общества, ценовые меры.

-

■ Разработка и реализация нормативно-правовых механизмов повышения социальной ответственности табачного и алкогольного бизнеса, определяющих фиксированный уровень отчислений с прибыли на профилактику потребления веществ наркотического действия и формирование культуры трезвого здорового образа жизни и создающих открытую систему контроля и распределения средств с участием институтов гражданского общества.

-

■ Разработка и реализация открытой, внятной и достоверной системы индикаторов эффективности антиалкогольной, антитабачной, антинаркотической политики и формирования культуры трезвого здорового образа жизни.

-

■ Предоставить органам местного самоуправления право устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольных и табачных изделий, в т.ч. право ограничения оборота алкогольных и табачных изделий, произведённых как на территории субъекта, так и в других субъектах.

-

■ Создание условий для выделения в средствах массовой информации регламентированного эфирного времени для просвещения населения о профилактике химических зависимостей.