Социальные вызовы и перспективы развития общества в условиях цифровой экономики

Автор: Шалин В.В., Токарев К.К.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 7, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается актуальный на сегодняшний день вопрос влияния функционирования цифровой экономики на общество. Авторы приводят данные современных исследований о развитии инструментов цифровой экономики и анализируют их воздействие на различные элементы общества как системы. В работе сделан акцент на возможных негативных последствиях, в числе которых особое место занимают цифровое неравенство, трансформация рынка труда и кибербезопасность. Кроме того, анализируются возможности позитивного развития общества в цифровой экономике, выделяются экономический рост и повышение качества товаров и оказываемых услуг в различных сферах экономики. В заключение формулируется вывод о необходимости комплексного подхода к реализации цифровой экономики, ориентированного на повышение качества жизни, укрепление социальной справедливости и построение устойчивого будущего для всех членов общества.

Цифровая экономика, цифровые технологии, цифровая трансформация, общество, рынок труда, экономический рост, электронная коммерция, бизнес-модели, финансовые организации, цифровое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/149148964

IDR: 149148964 | УДК: 316.334.2 | DOI: 10.24158/tipor.2025.7.5

Текст научной статьи Социальные вызовы и перспективы развития общества в условиях цифровой экономики

взаимоотношений. Данный факт, с одной стороны, открывает перспективные социальные и экономические возможности развития, а с другой – требует оперативного реагирования на возникающие вызовы.

По статистическим данным за 2023 г., совокупные внутренние инвестиции в развитие цифровой экономики достигли 5,5 трлн р., что на 6 % превышает показатель 2022 г. (в текущих ценах)1. Устойчивый рост наблюдался как в объеме затрат организаций на разработку, внедрение и использование цифровых технологий, а также связанных с ними товаров и услуг (3,3 трлн р., +3 % к значению 2022 г.), так и в расходах домохозяйств на цифровые товары и услуги (2,2 трлн р., +10,9 % к показателю 2022 г.).

Структура затрат организаций показывает, что более трети (33,6 %) средств направлено на приобретение машин и оборудования. Значительную часть также составляют расходы на оплату труда специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), являющуюся основной статьей в группе «прочих затрат», составляющей в общей сложности 35 % от всех издержек. В расходах домохозяйств на цифровые товары и услуги доминирует оплата услуг электросвязи, занимающая долю в 56,5 % от общей суммы.

В отечественном законодательстве понятие «цифровая экономика» было впервые употреблено в рамках Указа Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 о Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации2. В соответствии с документом термин определяется как основной производственный ресурс, представляющий собой революционный переход от традиционных моделей хозяйствования и позволяющий добиться значительного повышения эффективности в различных секторах, включая производство, технологические процессы, логистику, хранение, реализацию и доставку товаров и услуг.

Согласно данным статистического сборника «Индикаторы цифровой экономики» 2025 г., позиции России в рейтингах цифрового развития выглядят следующим образом:

-

1) 41-е место из 133 по индексу готовности к сетевому сообществу;

-

2) 43-е из 193 по индексу развития электронного правительства;

-

3) 40-е из 170 по индексу развития ИКТ;

-

4) 45-е из 173 по индексу мобильного взаимодействия;

-

5) 39-е место из 188 по индексу готовности правительств к искусственному интеллекту3.

Отметим, что в России вклад сектора ИКТ в ВВП продемонстрировал увеличение за год с 3,1 до 3,5 %. Валовая добавленная стоимость, созданная этим сектором, по сравнению с данными 2022 г. возросла на 11,3 % (в постоянных ценах). Значительный прирост был обусловлен положительной динамикой в производстве ИКТ (+37,6 %) и в сфере информационных технологий (+10,9 %)4.

Таким образом, актуальность исследования социальных вызовов и перспектив развития общества в рамках цифровой экономики обусловлена экспоненциальным развитием последней и ее всепроникающим влиянием на социальную структуру. Успешное преодоление негативных экстерналий цифровизации и эффективная реализация потенциала, заключенного в новых технологиях, предопределяют траекторию дальнейшего социально-экономического развития (Андреева, 2024: 17). Цифровая экономика обладает мощным инструментарием, позволяющим оказывать глубокое и многогранное влияние на общество, трансформируя социальные процессы, экономические отношения и даже само восприятие реальности (рисунок 1).

Цифровая экономика

Цифровые технологи и цифровая трансформация

Общество

Рисунок 1 – Инструментарий влияния цифровой экономики на общество 5

Figure 1 – Digital Economy Impact Toolkit

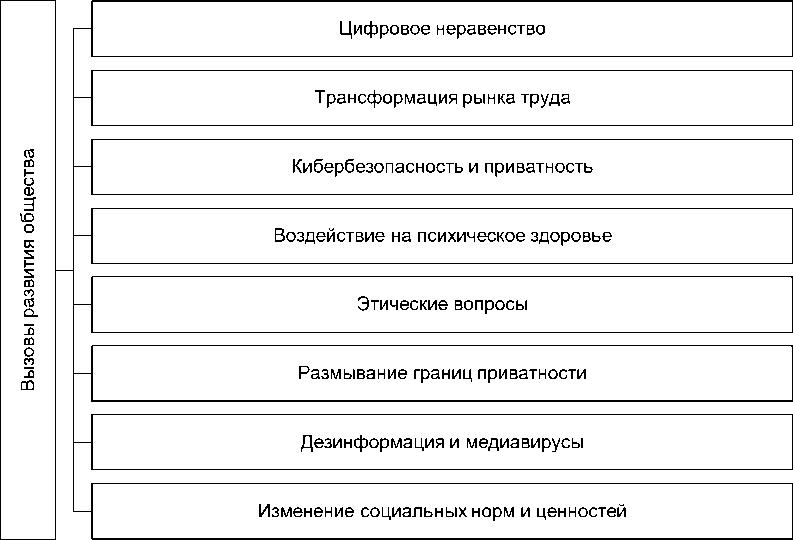

В последние годы социологи все более активно исследуют влияние цифровизации на социальную сферу (Бузмакова, 2024; Чернов, 2021). В фокусе внимания оказываются вопросы цифровой социализации молодого поколения, природа и последствия цифровых рисков, проблемы, обусловленные цифровым неравенством, и другие важные аспекты взаимодействия общества и цифровых технологий (рисунок 2).

Рисунок 2 – Социальные вызовы развития общества в условиях цифровой экономики

Figure 2 – Social Challenges in the Digital Economy

Для Российской Федерации, которая активно стремится к развитию цифровой экономики, вопрос цифрового неравенства стоит особенно остро. Проблема заключается, с одной стороны, в неравномерном проникновении сети Интернет в отдаленные регионы и сельскую местность, с другой – в разном уровне цифровой грамотности населения, что приводит к разрыву в социальноэкономических возможностях использования цифровых сервисов и доступе к современным гаджетам. В состоянии цифровой эксклюзии также находятся особо уязвимые группы населения: пожилые, люди с физическими ограничениями и серьезными заболеваниями (инвалидностью, ОВЗ), бедные, мигранты, представители этнических и языковых меньшинств1.

По результатам мониторинга цифровой трансформации экономики и общества ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2024 г., цифровая грамотность населения России по сравнению с таковой ряда стран Европейского союза демонстрирует более низкие показатели. Лишь около 17 % россиян обладают цифровыми навыками, соответствующими базовому или продвинутому уровню, в то время как среднее значение по ЕС составляет 57 %. При этом россияне показывают наиболее уверенные навыки в сфере работы с информацией и цифровой коммуникации2. Это выражается в активном использовании Интернета и цифровых технологий для выполнения повседневных задач, таких как чтение новостей онлайн и обмен сообщениями в мессенджерах.

Главным фактором, сдерживающим повышение общего уровня цифровой грамотности в России, является недостаток навыков в области цифровой безопасности и создания контента. Лишь около 30 % взрослого населения владеют этими ключевыми компетенциями. Такая ситуация, безусловно, становится причиной торможения реализации потенциала цифровой экономики, усугубляя социальную дифференциацию, и мешает формированию инклюзивного цифрового общества (Джунусбаева, 2025).

Несмотря на очевидное разнообразие новых возможностей, которые открываются перед обществом в рамках развития цифровой экономики, нельзя обесценивать вопрос ее влияния на психологическое здоровье населения. Информационная перегрузка, социальное сравнение, низкая самооценка, кибербуллинг, онлайн-преследование, зависимость от цифровых устройств, изоляция и одиночество – современные негативные последствия нахождения в цифровом пространстве.

В связи с этим особую важность приобретает вопрос информационной безопасности. Развитие цифровой экономики сопряжено с беспрецедентным усилением киберугроз, которые подвергают опасности сохранность личных данных, устойчивость финансовой системы и национальную безопасность страны в целом.

Например, запущенный в 2017 г. вирус WannaCry, в основе которого лежали шифрование данных и требование выкупа, «заразил» сотни тысяч устройств по всему миру, парализовав работу огромного числа организаций, включая больницы и государственные учреждения1. В последние годы широкое распространение приобрела фишинговая схема атак, когда мошеннические организации выдают себя за надежные компании и путем обмана крадут личные данные и финансовые средства.

Согласно исследованию InfoWatch, опубликованному в феврале 2025 г., российские финансовые организации зафиксировали существенное снижение утечек конфиденциальной информации в 2024 г. По сравнению с показателем предыдущего года количество утечек сократилось на 58,8 %, а число зафиксированных инцидентов уменьшилось на 68,3 %, достигнув 25 случаев. Несмотря на положительную динамику, общий объем скомпрометированных данных составил 68 млн записей. Анализ распределения утечек по типам финансовых организаций показал, что наибольшая доля (40 %) приходится на банки, за ними следуют микрофинансовые организации (28 %) и страховые компании (20 %)2.

Отметим, что распространение дезинформации в социальных сетях и различных онлайн-платформах является существенной угрозой при формировании публичного мнения и общественного настроения, оказывая значительное влияние на стабильность политических и социальных процессов. Использование ложной или искаженной информации позволяет манипулировать общественным сознанием и негативно влиять даже на результаты выборов, что делает проблему распространения дезинформации актуальной для многих стран.

На основе приведенной информации можно сделать вывод о важности пересмотра нравственно-этического аспекта цифровой экономики, требующего особого внимания к вопросам защиты персональных данных, обеспечения приватности, ответственности за алгоритмические решения и последствия автоматизации.

Реактивное развитие инновационных цифровых технологий и их внедрение в хозяйственную деятельность всех экономических агентов оказывает безусловное влияние на социальную структуру, преобразуя рынок труда, формы занятости, доступ к информации и образованию, а также создавая новые возможности для коммуникации и взаимодействия, охватывая практически все сферы жизнедеятельности.

Анализ источников по теме исследования позволил выявить ряд ключевых тенденций на рынке труда, попавшего под влияние цифровой экономики:

-

1) возрастание конкуренции за высококвалифицированных специалистов в сферах, относящихся к информационным технологиям, анализу данных, кибербезопасности и другими передовым цифровым направлениям;

-

2) структурные изменения занятости;

-

3) возникновение новых востребованных профессий;

-

4) ускорение процесса адаптации кадрового состава;

-

5) трансформация систем обучения;

-

6) расширение вариативности форм занятости населения.

Под комплексным воздействием механизмов цифровой экономики российский рынок труда претерпевает кардинальные изменения, в частности речь идет о создании новых рабочих мест при одновременном сокращении потребности в определенных работниках и полном исчезновении устаревших профессий, перераспределении занятости в пользу онлайн-сегмента, удаленной и проектной работы. В свою очередь, это ведет к необходимости постоянного повышения квалификации сотрудников для адаптации к новой цифровой реальности.

Четвертая промышленная революция ставит под угрозу ряд профессий, в первую очередь бухгалтеров, учителей, государственных и муниципальных служащих, а также финансовых аналитиков. Согласно прогнозам ученых Оксфордского университета, глобально к 2040–2045 гг. ав- томатизация и роботизация могут привести к исчезновению примерно 47 % существующих рабочих мест в США (Frey, Osborne, 2017: 265). Одновременно с этим глобализация и развитие цифровых технологий повышают конкуренцию на рынке труда и обостряют новые этические и юридические вопросы, требующие регулирования и привлечения профильных экспертов.

Однако существуют возможности позитивного развития общества в рамках цифровой экономики, сгруппированные в таблице 1.

Таблица 1 – Возможности позитивного развития общества в цифровой экономике

Table 1 – Opportunities for Positive Development of Society in the Digital Economy

|

Экономическая сфера |

Социальная сфера |

|

Повышение эффективности и производительности труда |

Расширение доступа к образованию и знаниям |

|

Создание новых бизнес-моделей |

Повышение качества здравоохранения |

|

Формирование новых рынков сбыта |

Развитие гражданского общества и повышению прозрачности |

|

Стимулирование экономического роста |

Развитие человеческого капитала |

В основе цифровой экономики лежит перспектива значительного повышения эффективности как в сфере производства, так и в области потребления. Это достигается за счет оптимизации внутренних бизнес-процессов компаний, сокращения затрат на проведение сделок, повышения транспарентности рынков и предоставления потребителям расширенного спектра вариантов выбора, адаптированных к их индивидуальным потребностям. В результате наблюдается более рациональное использование ресурсов и, как следствие, общее повышение уровня благосостояния.

Автоматизация и оптимизация операционных процессов становится предпосылкой к формированию новых бизнес-моделей, в основе которых лежит применение цифровых технологий и принципов сетевого взаимодействия. Анализ источников по теме исследования позволил выявить ключевую особенность новых бизнес-моделей, которая заключается в исключительной ориентированности на потребителя.

Удобство

Кастомизация

Доступность

Рисунок 3 – Основные компоненты новых бизнес-моделей в условиях цифровой экономики

Figure 3 – Key Сomponents of New Business Models in the Digital Economy

Зачастую эффективность деятельности хозяйствующего субъекта в цифровой экономике часто достигается за счет сочетания различных моделей, адаптации к изменениям рынка, инноваций, ориентации на клиента, эффективного использования данных и управления цифровыми каналами (таблица 2).

Таблица 2 – Современные цифровые бизнес-модели

Table 2 – Current Digital Business Models

|

Модель |

Описание |

Пример |

|

Цифровая платформа |

Объединение поставщиков и потребителей для обмена ценностями |

Amazon, Airbnb, Uber |

|

Подписка |

Предоставление доступа к продукту или услуге на основе регулярной абонентской платы |

Netflix, Spotify, Ivi |

|

Freemium |

Предоставление базовой версии продукта с платным доступом к расширенным функциям |

Dropbox, LinkedIn, Mailchimp |

|

Электронная коммерция |

Прямая продажа товаров и услуг через онлайн-каналы |

AliExpress, Etsy, Wildberries |

|

SaaS |

Предоставление программного обеспечения как услуги через Интернет по подписке |

Salesforce, OpenAI Workspace, Zoom |

|

Краудсорсинг |

Использование коллективных ресурсов и интеллекта для создания контента или решения задач |

Wikipedia, Kickstarter, Innocentive |

|

DaaS |

Предоставление доступа к данным и аналитическим инструментам |

Nielsen, Bloomberg |

|

Цифровой контент |

Монетизация создания и распространения цифрового контента |

YouTube, Medium, Coursera |

Стоит отметить, что возникновение и реализация новых бизнес-моделей неразрывно связаны в том числе с изменениями в поведении потребителя, который на сегодняшний день стал гораздо более внимателен при изучении продуктов и услуг перед совершением покупки. Это связано с тем, что развитие всемирной сети Интернет открыло ресурсы для легкого и быстрого поиска практически любого рода информации. Кроме того, у потребителя сейчас есть возможность в режиме реального времени проводить сравнение продуктовых характеристик и анализировать отзывы и рекомендации, которые, в свою очередь, служат своеобразным «социальным доказательством». Такая информационная открытость порождает повышение ожиданий потребителей относительно уровня персонализации предложений (на основе истории заказов), соответствующих индивидуальным потребностям и предпочтениям. Еще один немаловажный тренд заключается в возможности совершения покупки в любое время и в любом месте, поскольку большинство компаний предлагает альтернативные способы оформления заказов, оплаты и доставки, различные адаптивные платформы для разнообразных цифровых устройств. В то же время искушенность потребителя скоростью и удобством покупок обусловливает постоянное возрастание требований к обслуживанию.

Безусловно, изменение потребительского поведения оказывает существенное влияние как на национальную, так и на международную торговлю. При этом отечественный рынок онлайн-торговли демонстрирует устойчивый рост. Так, в 2024 г. общий объем интернет-продаж достиг 11,2 трлн р., а количество оформленных заказов увеличилось на 45 % по сравнению с показателем предыдущего года, согласно данным аналитической компании Data Insight1. При этом наблюдается незначительное замедление темпов роста. На рынке лидируют такие игроки, как Wildberries, Ozon, «Мегамаркет», «Яндекс Маркет», Lamoda и Авито, определяющие основные тенденции и формирующие ландшафт электронной коммерции в стране.

Таким образом, развитие цифровой экономики, с одной стороны, открывает обширные горизонты для эволюции общества, с другой – ставит ряд серьезных социальных вызовов. Перспективы общества зависят от его способности адаптироваться к новой цифровой реальности, эффективно применять технологические инновации, обеспечивая при этом условия социальной справедливости и устойчивости.