Социальный фактор совершения преступлений против собственности

Автор: Боровиков В.С., Оганов Г.К.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 1-1 (29), 2019 года.

Бесплатный доступ

Нестабильность общественного порядка и нарушение общественной безопасности являются одной из самых главных проблематик в криминологии и социологии. Сохранение справедливости, мира в обществе, несмотря на возможную дифференциацию социума на классы, необходима для нормального функционирования любого государства. В статье рассматриваются социальные факторы и криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления против собственности, основываясь на статистических данных.

Криминогенные черты характера, социальный фактор, преступления против собственности, динамика преступности, безработица

Короткий адрес: https://sciup.org/140284515

IDR: 140284515 | УДК: 343

Текст научной статьи Социальный фактор совершения преступлений против собственности

Социальный фактор совершения людьми преступлений против собственности (чужого имущества) обуславливается, прежде всего, невысоким уровнем жизни в Российской Федерации, в связи с чем, у людей с самого малого возраста формируются криминогенные черты характера. Многие дети воспитываются в неблагополучных семьях, социализируются в маргинальной общественной обстановке, что также негативно сказывается на психических характеристиках их личности. Согласно некоторым теориям развития ребенка вся последующая жизнь детей, родившихся в тяжелые годы, в частности в период существования в семье ненормальных условий, отмечена большим количеством дефектов поведения.1

Основываясь на статистических данных Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, мы сделали соответствующие выводы о социальных факторах, способствующих развитию девиантного поведения, в последствии перетекающих в преступную деятельность. Данная проблематика является актуальной для всего социума, поскольку одни лица, нарушая права других, дестабилизируют общественный правопорядок, отнимая у других личное имущество.

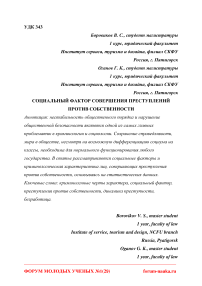

Чаще всего, посягательства на чужую собственность совершаются совершеннолетними лицами в возрасте до 22 лет. Это обусловлено тем, что позитивное родительское влияние на совершеннолетних детей ослабевает, поскольку совершеннолетний считает себя взрослым, совершая те поступки, какие он захочет, не всегда задумываясь о возможных негативных последствиях как по отношению к другим людям, так и по отношению к себе. Преступления подобного характера в редких случаях совершаются лицами, имеющими высшее образование. Исходя из этого суждения, можно сделать вывод, что хищение чужого имущества само по себе не требует каких-либо знаний, профессионального опыта в какой-либо из специальных сфер.

Образование

Высшее

Среднее

Неполное среднее

Также субъектами преступлений имущественного характера в подавляющем большинстве являются лица мужского пола, что обусловлено большей физической силой, применением которой мужчины угрожают в процессе совершения данных преступлений. В одном из изученных 15 уголовных дел женщина являлась субъектом преступления, но, следует отметить, что ее противоправные действия были направлены также на женщину. И также по одному уголовному делу женщина выступала в качестве соучастника по данному преступлению.

Следует отметить, что в качестве потерпевших могут выступать люди разных возрастов и разного пола. Как правило, психология преступника заставляет его выбирать наименее потенциально опасную жертву, во избежание оказания какого-либо сопротивления. Рассматривая данное умозаключение, можно сделать вывод, что преступность является своего рода результатом конкуренции и конфликта между различными группами в обществе, поскольку деяния лиц одной группы вредят интересам лиц другой группы. Как правило, в преступлениях против имущества малоимущие лица своими действиями нарушают права материально обеспеченных граждан.2

Большая часть преступников, похищающих имущество, составляет класс холостых, не имеющих иждивенцев. Однако треть из всех преступников, согласно нашим исследованиям, имели семью, но при этом были безработными, из чего исходит вывод, что добыча материальных средств преступным путем является для них единственным способом заработка. Занятость и трудоустройства данных преступных социальных категорий граждан, на наш взгляд, является основным, ведущим значением в оценке причин криминогенного поведения и лидирующим социальным фактором, означающим в какой-либо степени общественное неравенство. Из этого нельзя сделать однозначный вывод, что все лица, совершающие вымогательство являются безработными, однако можно предположить, что именно такого рода преступным путем они добывают материальные средства для обеспечения своей жизни. Некоторые из них являются обучающимися, но для данной категории граждан свойственна трудовая незанятость, однако это обусловлено тем, что большую часть времени они тратят на обучении, а их финансовые потребности удовлетворяются их родителями.

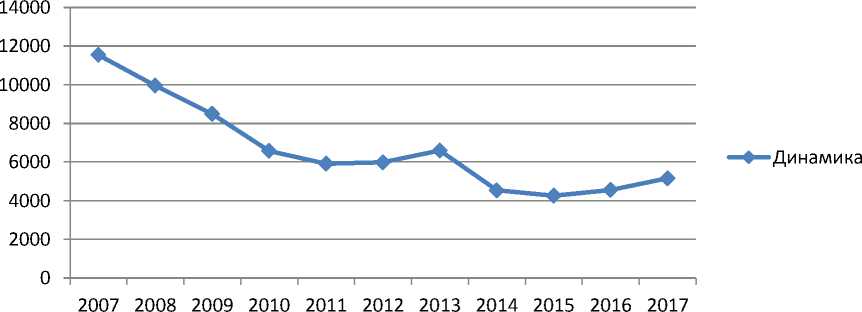

Мы хотели бы подкрепить вышесказанные характерные данные сравнительной статистикой в рамках действия статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации - вымогательства. Исходя из статистических данных за период 2007-2017 года можно выявить несколько неоднозначных суждений:

-

1. Общее количество зарегистрированных вымогательств сократилось относительно первого десятилетия 21 века и на данный момент остается в средних пределах около 5000 вымогательств в год.

2. Снизилась раскрываемость преступлений данного вида.

Общее количество зарегистрированных вымогательств

Однако следует учитывать, что и общее количество зарегистрированных преступлений тоже снизилось. Но общая доля зарегистрированных вымогательств в общей статистике зарегистрированных преступлений также снизилась.

И если первое суждение позволяет сделать вывод о сокращении преступности, как общей, так и в части ст. 163 УК РФ, когда второе суждение наталкивает на мысль, что работа правоохранительных органов в этой сфере стала хуже. Так или иначе, эти оба фактора также создают предположение, что на самом деле упал не уровень преступности в целом, а уровень зарегистрированной преступности, и в то же время увеличился уровень латентной преступности.

Так или иначе, криминогенное поведение граждан внутри общества ведет к дестабилизации общественного правопорядка, что, в свою очередь, является одной из самых главных социальных проблем. «Мы можем заранее исчислять, сколько лиц будет обагрять свои руки кровью своих ближних, сколько будет совершать обманы, сколько станет заключенными, почти таким же образом как можем заранее исчислять будущих новорожденных и умерших»3. Как правило, для преступной категории граждан кражи, грабежи или какие-либо аналогичные преступления, связанные с завладением чужим имуществом являются определенного рода заработком денег, и как показал наш социально-криминологический анализ – единственным заработком денег. Человек, прежде совершивший преступление имущественного характера (чаще всего – неоднократно) после отбывания наказания снова совершает аналогичные преступления. Это является обще социальной проблемой, решением которой может быть не только ужесточение карательного аппарата в Российской Федерации, но и потенциально наилучшее воспитание младшего поколения. Однако проблема в макро масштабах скрывается за достаточно невысоким уровнем жизни в провинциальных городах нашей страны.

Список литературы Социальный фактор совершения преступлений против собственности

- Вольфганг М. Социология преступности. Современные буржуазные теории. / М. Вольфганг; пер. с англ. - канд. юрид. наук А. С. Никифорова и доктора юрид. наук А. М. Яковлева, издательство «Прогресс», Москва. - 1966. - 376 с.

- Комлев Ю.Ю. Криминология как социология преступности /Ю.Ю. Комлев // Вестник экономики права и социологии, Казань. - 2017. - №2. - С. 65-71.

- Лайне, Матти (Laine, Matti) Криминология и социология отклоненного поведения / М. Лайне; пер. с фин. - Хельсинки: Центр обучения тюремных служащих, 1994. - 173 с.: табл., ил.; 25 см. - (Международные публикации, 1/1994).