Социальный капитал и демократия: исследование в Санкт-Петербурге

Автор: Сафронов Вячеслав Владимирович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Статья в выпуске: 1, 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181540

IDR: 142181540

Текст статьи Социальный капитал и демократия: исследование в Санкт-Петербурге

В книге, посвященной американской демократии, А. де Токвиль писал: «Как только несколько жителей Соединенных Штатов начинают испытывать одно и то же чувство, они ищут единомышленников и, найдя их, объединяются … В демократических странах умение создавать объединения – первооснова общественной жизни; прогресс всех остальных ее сторон зависит от прогресса в этой области» (1994, с.380-381). Согласно теоретическим представлениям, уходящим корнями к этой работе, предпосылкой появления на свет и сохранения демократического политического устройства являются тесные взаимодействия между гражданами, обеспечиваемых широким развитием организационных сетей. Речь идет об их участии в деятельности добровольных ассоциаций. Эти объединения способствуют распространению политических идей и повышению информированности граждан о принимаемых правительством решениях, заставляя последнее действовать ответственно перед народом. Они являются благоприятной средой для подготовки новых политических лидеров и освоения членами таких ассоциаций навыков поиска компромиссов, терпимого отношения к иным мнениям, а также стимулируют их к участию в политике.

Одно из первых обоснований этих положений было получено Г.Алмондом и С.Вербой в ставшем классическим исследовании гражданской культуры. Отношение граждан к политике в демократическом обществе опосредствовано базисными социальными ценностями. К их числу относится широко распространенное в обществе социальное доверие. Доверие к согражданам проникает в политические отношения, превращаясь в политическое доверие и готовность к взаимодействию в этой сфере. Подчинение ценностей, связанных с политикой, более общим социальным ценностям способствует сглаживанию политических противоречий, что, в конечном счете, ведет к интеграции и стабилизации демократической системы правления. Кроме того, в этом исследовании подчеркивалась особая роль в демократиях добровольных ассоциаций граждан, выполняющих функцию посредничества между отдельными людьми и государством. Члены таких организаций оказываются вовлеченными в широкий общественный контекст и одновременно - менее зависимыми от политической системы и контролируемыми ею. Добровольные объединения – важный инструмент формирования демократической политической культуры: состоящих в них людей отличает большая гражданская компетентность и политическая активность. Такие зависимости особенно отчетливо проявляются при сравнении граждан, активно участвующих в работе политических объединений, и пассивных членов, а тех и других – с теми, кто в такие организации не входит. Более того, даже простое членство, не предполагающее активного участия, в добровольном объединении, не имеющем никакого отношения к политике, способствует формированию черт демократического гражданина (Almond and Verba, 1989, chapters IX, X).

Эти выводы подкрепляют результаты современных исследований, затрагивающих проблему соотношения демократии и гражданского общества - особенностей его социальной организации и культуры. Так, Р.Патнэм (1996), изучая работу институтов демократии в различных регионах Италии, продемонстрировал, что эффективность их деятельности в

∗ Аналитическая работа, представленная в статье, выполнена при поддержке РГНФ (грант № 03-03-00591а). Материалы опроса жителей Санкт-Петербурга в 2000 г., использованные в этой работе, собраны благодаря финансированию, предоставленному в рамках конкурса Индивидуальных Исследовательских Проектов Программы по Глобальной Безопасности и Устойчивому Развитию Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров.

значительной мере обусловлена наличием «социального капитала». Этот капитал - уходящие в глубь истории традиции социального взаимодействия, которое опирается на нормы взаимности и доверие между людьми, проявляется в широком распространении различного рода добровольных ассоциаций и предполагает вовлечение граждан в политику ради решения стоящих перед сообществом проблем. Десятилетие, прошедшее после опубликования этой работы, было отмечено не просто возрождением интереса к понятию «социальный капитал» практически во всех областях социального знания. «Чтобы демократия сработала» вызвала настоящий бум, приведший в политологии к смене парадигмы – это понятие стало основным объяснительным концептом при обсуждении проблем здоровья демократии и укоренения ее институтов, ставших – в связи с подъемом в последние десятилетия прошлого века «третьей волны демократизации» (Huntington, 1991) – основным объектом исследований этой дисциплины (критические обзоры см.: Jackman, Miller, 1998; Portes, 1998; Foley, Edwards, 1999; Grix, 2001).

Остановимся на основных положениях теории Р.Патнэма. (1996, гл. 4, 6). Она строится вокруг понятия гражданского сообщества. Это понятие «предполагает, прежде всего, активное вовлечение граждан в общественную жизнь» (с.112). Гражданская добродетель – четкое осознание и достижение общественного блага за счет чисто индивидуальных или сугубо частных целей. «Членство в гражданском сообществе требует равных прав и обязанностей для всех, что достигается горизонтальными связями взаимности и кооперации, а не вертикальными связями авторитета и подчиненности» (с.112-113). Члены гражданского сообщества «помогают и доверяют друг другу, уважают мнение других, даже не соглашаясь с ним … они неизменно терпимы к своим оппонентам» (с.113). «Нормы и ценности гражданского сообщества воплощаются и реализуются через конкретные социальные структуры и формы практической деятельности» – гражданские и политические организации. «Гражданские ассоциации способствуют эффективности и стабильности демократической власти в двух смыслах: «внутренне», воздействуя на отдельных людей, и «внешне», влияя на политику государства». «Причастность к гражданским организациям внедряет навыки кооперации и ощущение гражданской ответственности за коллективные начинания … когда индивиды включаются в группу с широким разбросом целей и предпочтений среди ее членов, они невольно учатся терпимости …» (с.114). Артикуляция интересов «идет под мощным воздействием сети всевозможных вторичных ассоциаций» (с.115).

Проверка этих положений при сравнении итальянских регионов приводит Патнэма к следующему заключению: «В некоторых регионах Италии множество хоровых обществ, футбольных команд, кружков любителей птиц и отделений ‘Ротари-клуба’. Большинство граждан этих регионов, ежедневно читая газеты, живо интересуются местными делами и проблемами. По важнейшим общественным проблемам они имеют собственное мнение, им чужда зависимость типа ‘патрон – клиент’. Жители здесь доверяют друг другу и подчиняются закону, и их лидеры сравнительно честные люди. Они верят в народное представительство и предрасположены к компромиссам с политическими оппонентами. Как рядовые граждане, так и лидеры считают равенство естественной вещью. Социальные и политические связи организованы горизонтально, а не иерархически. Сообщество ценит солидарность, гражданскую вовлеченность, сотрудничество и честность. Правительство работает … люди, живущие в этих регионах, довольны жизнью … На другом полюсе – ‘негражданственные’ регионы… Общественная жизнь в них организована иерархически, а не горизонтально … С точки зрения ‘рядового’ обывателя, политика – это дело кого-то другого …’боссов’, - но не его собственное. Не многие люди выражают свое мнение по социально значимым вопросам, да это и не слишком часто от них требуется … участие в политике определяется личной зависимостью или корыстью, но отнюдь не стремлением к коллективному благу. Общественные и культурные ассоциации здесь едва дышат.

Коррупция считается нормой даже среди самих политиков, отношение их к демократическим принципам вполне цинично. Слово ‘компромисс’ имеет только негативный смысл. Почти все они единодушны в том, что законы созданы для того, чтобы их нарушали. Поэтому, боясь беззакония со стороны ближних, люди требуют ‘твердой руки’. Попав в этот порочный круг, буквально каждый чувствует себя бессильным, угнетенным, несчастным … представительная власть в этих местах работает менее эффективно» (с.144-145).

Отыскивая корни гражданского сообщества, Патнэм утверждает: «Несмотря на вихрь перемен, именно регионы, которые в конце ХХ века отличаются особой гражданской вовлеченностью, были теми регионами, где в Х1Х веке в изобилии имелись кооперативы, культурные ассоциации и общества взаимопомощи, а в Х11 веке ассоциации соседей, гильдии и религиозные братства, которые обеспечивали процветание коммунальных республик. Хотя эти ‘гражданственные’ регионы сто лет назад не были особо передовыми, именно они намного опередили менее ‘гражданственные’ регионы как в экономических успехах, так и … в качестве управления» (с.201).

Приведенные теоретические положения и подкрепляющие их эмпирические факты были положены в основание теории социального капитала. «Под социальным капиталом … имеются в виду те особенности социальной организации (принципы, нормы, структуры), которые способны упрочить эффективность осуществляемых обществом координированных действий» (с.207), способствуя преодолению дилемм коллективного действия. «Доверие – важнейший компонент социального капитала» (с.211). Его источниками являются нормы общей взаимности, под которой понимается «устойчивое оказание услуг даже в тех случаях, когда обмен не является одновременным или эквивалентным, но предполагает реализацию взаимных ожиданий в будущем» (с.212), а также структуры гражданской вовлеченности. Последние, «подобно ассоциациям соседей, хоровым обществам, кооперативам, спортивным клубам, массовым политическим партиям … представляют собой систему горизонтального типа. Они являются важнейшей формой социального капитала: чем плотнее сеть таких ячеек, тем более вероятно сотрудничество граждан ради взаимной выгоды» (с.215). «Сильные» межличностные связи (родство или близкая дружба) менее важны для обеспечения условий коллективного действия, чем слабые связи (знакомство или совместное членство в организациях). «Запасы социального капитала – доверие, нормы, структуры – способны воспроизводить друг друга. В результате оформляется социальное равновесие того типа, которому свойственны высокая степень кооперации, гражданская вовлеченность, коллективное благосостояние… отсутствие этих качеств характеризует негражданское сообщество … уклонизм, недоверие, увиливание, эксплуатация, изоляция, беспорядок и стагнация усугубляют друг друга» (с.220). «Общественное доверие, нормы взаимности, структуры гражданской вовлеченности и плодотворное сотрудничество взаимно питают друг друга. Эффективно взаимодействующие институты нуждаются в межличностном доверии, но это доверие, в свою очередь, поддерживается организационным сотрудничеством. Нормы и системы гражданской вовлеченности способствуют экономическому процветанию и впоследствии поддерживаются этим процветанием» (с.224). Итак, чтобы демократия сработала, считает Р.Патнэм, нужен социальный капитал.

Н екоторые эмпирические свидетельства

Приведем результаты исследований, направленных на проверку теории социального капитала, ограничившись только теми из них, которые внесли в нее важные уточнения и позволяют оценить запасы этого капитала в нашей стране.

Анализируя направления взаимосвязанных перемен в экономике, политике и культуре сорока трех обществ, Р.Инглехарт показал, что связанные с экономическим развитием изменения в культуре, как и преобразования социальной структуры, имеют ключевое значение для стабилизации демократии (Inglehart, 1997, chapter 6). Наряду с укреплением легитимности демократий, диффузной поддержки этого режима со стороны большинства граждан вследствие растущей удовлетворенности людей жизнью, другой важнейший аспект этого изменения - распространение культуры взаимного доверия между людьми, благодаря которой складывается и культура политического доверия, взаимная уверенность тех, кто находится у власти, и оппозиции в соблюдении правил демократической игры. Устойчивость демократии оказалась сопряженной с целым рядом других факторов, среди которых – развитие организационных сетей, распространенность в обществе членства в добровольных объединениях. Причем индикаторы межличностного доверия и принадлежности к таким ассоциациям совместно с показателями субъективного благополучия, низкого уровня революционности, относительно высокого уровня политического участия, а также приверженности «пост- материалистическим ценностям» образуют взаимосвязанный синдром про- демократической культуры, которая способствует стабилизации демократии.

В ряде недавно опубликованных сравнительных исследований, эмпирическим основанием для которых послужили материалы координируемого Р.Инглехартом проекта World Values Surveys (WVS), были получены важные обобщения по интересующей нас проблеме. Так, П.Пакстон, используя агрегированные сведения для многих стран, в том числе данные WVS, и панельную схему выявления причинно-следственных зависимостей, обнаружила, что социальный капитал действительно оказывает влияние на демократию, но и демократическое устройство содействует укреплению этого капитала – доверия между людьми и их связей с добровольными ассоциациями. Кроме позитивного для демократии эффекта, связанного с вхождением людей в открытые объединения, распространение в обществе изолированных, не связанных с другими организаций сказывается на этой форме правления отрицательным образом. Три вида организаций выделяются с точки зрения более вероятного изоляционизма входящих в них людей: профсоюзы, спортивные и религиозные объединения. Ассоциации с пересекающимся членством, как и социальное доверие, оказывают сильное позитивное влияние на демократию, а изолированные – сильное негативное воздействие. Причем оказалось, что «воздействие ассоциаций на демократию зависит от уровня доверия в обществе. При низких уровнях доверия рост членства в ассоциациях оказывает негативное влияние на демократию» (Paxton, 2002, p.272).

В другой работе (Curtis, Baer, Grabb, 2001) представлено сравнение членства и участия в деятельности добровольных ассоциаций граждан 33 стран (проект WVS, начало 90-х гг.) с учетом всех их основных (16) разновидностей, зафиксированных в этих опросах, а также при исключении профсоюзов, которые не всегда являются добровольными, и – наряду с ними - религиозных объединений как имеющих особое значение в некоторых обществах. Уровень вовлечения людей в такие ассоциации особенно высок в тех странах, которые по своему религиозному составу являются преимущественно протестантскими или смешанными христианскими, имеют длительный и непрерывный опыт функционирования демократических институтов, по типу политической системы относятся к социальным или либеральным демократиям, отличаются высокими показателями экономического развития. Как отмечают авторы этой работы, достаточно высокие показатели связей людей с ассоциациями, зафиксированные для стран из бывшего социалистического лагеря, свидетельствуют скорее о распространенной в них практике формального приписывания к профсоюзам, чем о добровольной активности их граждан.

Изучение структурных контекстов гражданского участия подтверждает, что членство в добровольных ассоциациях сильно отличается в разных странах как по числу, так и по типу объединений, в которые входят люди, причем это связано в значительной мере с различиями между, с одной стороны, «либеральными» обществами и теми, в которых ведущую роль играет государство (statism), и, с другой, корпоративными и не корпоративными обществами (Schofer, Fourcade-Gourinchas, 2001). К этим двум измерениям сводятся складывавшиеся исторически особенности структуры государства, политических институтов и культуры стран, которые способствовали (или препятствовали) активности определенных типов ассоциаций и благодаря которым они получали (или не получали) легитимацию. Анализ членства в объединениях, опирающийся на данные WVS начала 90-х гг. для 32 стран, показал, что государственное доминирование ограничивает участие в любых их типах, особенно в ассоциациях, связанных с «новыми» общественными движениями (e.g. женским, экологическим, за мир). Корпоративность способствует членству, но это относится по преимуществу к «старым» общественным движениям (профсоюзы и другие профессиональные объединения, сложившиеся политические партии).

Исследование П.Норриса (Norris, 2001) также посвящено проверке теории Р.Патнэма, согласно которой разветвленные и плотные сети добровольных ассоциаций в обществе способствуют укреплению социального доверия, терпимости и гражданского участия, создавая тем самым культурные предпосылки, необходимые для работы демократических институтов. Анализ агрегированных данных WVS 1995-97 гг. для 74 стран позволил установить, что они «группируются во вполне предсказуемые паттерны на карте социального капитала … социальный капитал наиболее выражен в северном регионе и большинстве англо-американских демократий (характеризуется высокими уровнями доверия и членства) и в наименьшей мере проявляется в пост- советских центрально-европейских и южно-американских обществах (низкое доверие и низкое членство)» (там же, p 18). Обнаружены сильные корреляции между, с одной стороны, общим индексом социального капитала, отражающим различия этих стран как по принадлежности граждан к добровольным ассоциациям и активности в них, так и по выраженности социального доверия, и, с другой, основными социально-экономическими показателями и индикаторами развития демократических институтов. Однако, вопреки теории оказалось, что зависимости эти – результат влияния переменной социального доверия, а не фактора, фиксирующего активность в ассоциациях. Кроме того, социальный капитал и его составляющие с некоторыми показателями поддержки демократии были связаны, а с другими - нет. Таким образом, отчасти теория подтверждается: «социальное доверие имеет значение. Оно действительно помогает сделать демократии работающими … Но социальное доверие, как представляется, является наследием глубоко укорененных в истории культурных традиций, разделяющих основные регионы мира» (p. 18).

Позиция, объединяющая многих исследователей демократий, появившихся в конце прошлого века, в том числе и на месте коммунистических режимов, сводится к тому, что одна из серьезнейших проблем, препятствующая их стабилизации, - неразвитость гражданского общества, обусловленная недостатком социального капитала. «Многие бывшие коммунистические страны почти не имели гражданских традиций и до пришествия коммунизма, а тоталитарное правление выкосило даже ту незначительную поросль, которая была ... аморальная семейственность, клиентела, беззаконие, неэффективное управление и экономическая стагнация … представляются более вероятным исходом, чем успешная демократизация и экономический прогресс. В Палермо просматривается будущее Москвы» (Патнэм, 1996, с.228). В Советском Союзе, по мнению Р.Даля, сформировались все атрибуты «современного, динамичного, плюралистического» общества, исключая последнее из этих свойств – его отличает «относительно низкий уровень организационной автономии и, следовательно, плюрализма» (Dahl, 1989, p.262). Общая предпосылка демократического правления, отмечает С.М.Липсет, - определенная независимость общества от государства, появляющаяся при выполнении ряда условий, важнейшими среди которых являются сильная рыночная экономика, развитое гражданское общество, культурные традиции, исторически закреплявшие такую независимость, в частности – в отношениях между церковью и государством, а также структурированное политическое сообщество – партийная система с массовой базой поддержки (Lipset, 1994). Неясность судьбы многих новых демократий – отсутствие этой предпосылки: государство вобрало в себя, как это было в коммунистических странах, все общество.

Обсуждая радикальные изменения на рубеже 80-90х гг. в Советском Союзе и коммунистических странах центральной и восточной Европы, многие исследователи признают ключевое значение нарождающихся гражданских обществ для осуществления в них демократических революций. Характерный пример, подтверждающий это положение, -роль Солидарности в демократизации Польши, которая как раз представляла собой типичное воплощение того, что понимается под организацией гражданского общества. Однако во второй половине 90х гг. эти гражданские общества, не успев окрепнуть, оказались подорванными вследствие распространения радикального индивидуализма, аномии и недоверия, порожденных тяготами перехода к рыночной экономике. Уже в начале прошлого десятилетия, согласно WVS, уровень генерализированного межличностного доверия – одна из важнейших характеристик социального капитала – был в этих обществах заметно ниже, чем в скандинавских странах и англоязычных западных демократиях (Gibson, 2001, p.62, table 3). По данным WVS 1995-1997 гг., социальный капитал в пост- коммунистической Европе, как и в государствах Южной Америки, - в дефиците: значения индекса, отражающего совместную выраженность социального доверия граждан и их участия в деятельности добровольных ассоциаций, были здесь одними из самых низких в мире (Norris, 2001).

Анализ данных опросов, полученных в третьем ежегодном исследовании Барометр Новых Демократий (конец 1993 – начало 1994 гг.) и относящихся к восьми посткоммунистическим странам центральной и восточной Европы (включая Беларусь, Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию, Украину и Чехию), показал, что социальный капитал позитивно и весьма существенно влияет на поддержку гражданами этих стран нарождающихся демократий, причем влияние этого фактора оказалось даже сильнее, чем экономических переменных (Kunioka and Woller, 1999). Социальный капитал в этой работе -составляющая политической культуры, причем речь идет не о социальном доверии, возникающем благодаря непосредственному взаимодействию людей, вовлеченных в социальные сети или ассоциации, а о доверии к институтам государства и гражданского общества (другие характеристики этой культуры, свидетельствующие, по мнению указанных авторов, о недостатке социального капитала – подозрительное отношение к меньшинствам и иммигрантам, как и отсутствие политического терпения). Такое понимание вытекает из концептуального разграничения «капитала социальных сетей» и «организационного капитала» (Rose, Mishler, and Haerpfer, 1997): наследие, доставшееся пост- советским обществам, - наличие первого, позволяющего людям достигнуть свободы от государства, полагаясь на помощь друзей и знакомых, и отсутствие второго, которое проявляется в недоверии к государству и институтам гражданского общества, что и было зафиксировано названным Барометром.

Результаты представленных выше сравнительных исследований позволяют в первом приближении оценить запасы российского социального капитала в соотнесении с мировым контекстом, учитывая как уровень межличностного доверия наших сограждан, так и их связи с добровольными ассоциациями. Существуют и другие сведения, уточняющие эти оценки, а также свидетельствующие о значении этих запасов для демократического процесса в нашей стране. Рассмотрим эти свидетельства.

Согласно данным WVS на начало 90-х гг. в стабильных демократиях «по крайней мере 35 процентов публики выражает мнение о том, что ‘большинству людей можно доверять’; почти во всех недемократических обществах или тех, которые лишь недавно приступили к демократизации, межличностное доверие ниже этого уровня» (Inglehart, 1997, p.173). Россия по этому показателю располагалась чуть выше, а Москва – чуть ниже данного порога (там же, p.174, figure 6.2).

Сведения об уровне социального доверия по указанному показателю в нашей стране, полученные в исследованиях Дж.Гибсона (Gibson, 2001, p. 62, table 3), в общем подтверждают приведенные данные: он составлял в 1992 г. - 37%, в 1996 г. – 36% и в 1998 г. – 31%. Сравнивая эти цифры с соответствующими значениями для других стран (WVS начала 90х), автор указанной статьи отмечает, что «россияне не отличаются особенной подозрительностью» – в нашей стране доля тех, кто полагает необходимым соблюдать осторожность по отношению к другим людям, даже меньше, чем в Испании, Португалии и Франции, и намного меньше, если сопоставить ее с соответствующими показателями для большинства государств центральной и восточной Европы (там же, p.61). Правда, никакого оптимизма о перспективах демократической консолидации этот факт не вызывает. Дело в том, что показатели доверия и приверженности демократическим воззрениям оказались не связанными между собой. «Межличностное доверие – понятие с ограниченной полезностью для понимания процессов демократизации … Для большинства россиян межличностное доверие определенно не является предпосылкой, ведущей к поддержке демократических институтов и процессов», - заключает Гибсон (там же, p. 65)

В другой работе (Reisinger, Miller, Hesli and Maher, 1994, p.209) приводятся следующие значения социального доверия в России: в 1990 г. четверть опрошенных полагала, что большинству людей можно доверять, в 1991 – 27%, а в 1992 г. такое мнение разделяла треть населения. Показатель доверия был выше в нашей стране, чем в Литве, которая, как считалось, имела лучшие шансы на укрепление демократии вследствие более тесных связей с западными традициями и культурой. Россия, Литва и Украина, изучавшиеся в этом исследовании, уступали по уровню доверия многим странам, в которых проводился WVS в 80-х гг. (главным образом это – развитый Запад): он был самым высоким – более 50% - в скандинавских странах, но в то же время у нас этот уровень был выше чем во Франции и Италии, Бельгии и Западной Германии. Как и в предыдущем исследовании, показатель социального доверия в трех названных пост- советских обществах был слабо связан с другими индикаторами демократических ценностей – ориентацией на защиту индивидуальных прав, поддержкой состязательности между политическими партиями и признанием права на организацию оппозиции, противодействующей политике правительства.

Согласно данным WVS (Norris, 2001), по сравнению с началом девяностых к середине десятилетия социальное доверие в России снизилось с 38% до 24% (p.31, table A1). В это время значения обоих показателей социального капитала (активность в ассоциациях и доверие) для нашей страны были относительно невысоки, вследствие чего она попадала, наряду со многими другими пост- советскими странами Европы и государствами Южной Америки, в классификационную категорию «бедных», с недостатком социального капитала обществ, а среди «богатых» по этому признаку выделялись Норвегия, Швеция, Финляндия, Западная Германия и Австралия (p.23, Figure 3).

Кроме социального доверия, как уже отмечалось, другой важнейший индикатор интересующего нас капитала – связи с ассоциациями, устанавливаемые на добровольных началах. Сведения о членстве в шестнадцати типах добровольных организаций, полученные в WVS (начало 90х), говорят о том, что Россия, уступая по этому признаку почти всем устоявшимся демократиям Запада, все же не является аутсайдером. Ее место – на границе, отделяющей эти демократии от тех стран, где данная форма правления не имеет глубоких корней (Inglehart, 1997, p.190, figure 6.5).

Несмотря на то, что по индексу членства в ассоциациях Россия занимает позицию, близкую к среднему значению для всех наций, ее оценка, как и многих других посткоммунистических стран, оказывается намного ниже средней в том случае, когда из рассмотрения исключаются профсоюзы (Curtis, Baer, Grabb, 2001, p.792, Table 1). «Это указывает на то, что членство в профсоюзе, которое во многих обществах является скорее принудительным, чем добровольным, ответственно в значительной мере … за высокие уровни общего членства в ассоциациях в некоторых странах бывшего восточного блока» (там же, p. 791). Показатель участия в работе этих ассоциаций для нашей страны уже заметно ниже соответствующей средней величины, и при исключении профсоюзов он становится еще меньше, хотя перепад в этом случае не такой резкий, как при рассмотрении членства (там же, p.794, Table 2).

Россия, располагаясь в середине упорядоченного списка из 32 стран по показателю среднего числа ассоциаций, в которые входят ее граждане, получает такую оценку за счет достаточно широко распространенного членства в организациях, отнесенных к «старым» общественным движениям, - имеются в виду профсоюзы (Schofer, Fourcade-Gourinchas, 2001, p.809, Table 2.).

Наряду с факторами, определяющими особенности гражданского общества в той или иной стране в зависимости от ее политического устройства, экономического развития и культуры, в рассмотренных сравнительных исследованиях были зафиксированы переменные, отличающие индивидов, склонных к вхождению в добровольные ассоциации, по социальным, демографическим признакам и особенностям их убеждений. Самое сильное воздействие среди этих переменных оказывает уровень образования: у наиболее образованных индивидов – наивысшие оценки связей с добровольными ассоциациями. На следующем месте – религия: самые высокие показатели этих связей у протестантов, а самые низкие у православных опрошенных и тех, кто не разделяет религиозных взглядов. Кроме того, показатели выше у людей среднего возраста, чем у пожилых и молодых. Мужчины связаны с большим числом организаций, чем женщины. (Curtis, Baer, Grabb, 2001, p.795). В то же время роль переменных индивидуального уровня зависит от структурного контекста (Schofer, Fourcade-Gourinchas, 2001). Так, политические системы корпоративных обществ создают условия для «автоматической» - слабо связанной с добровольностью - формы гражданского участия, которая скорее отражает положение человека в обществе и экономике, чем активное поведение участника в публичной сфере. В странах с невыраженной корпоративностью членство в ассоциациях не является «гарантированным» и в большей мере зависит от установок и ценностей самого человека. Вследствие этого влияние социальных характеристик индивида, как и его воззрений, на членство в ассоциациях должно слабее проявляться в корпоративных обществах по сравнению со странами, в которых корпоративность низка. При высоком уровне членства в ассоциациях в первых следует ожидать меньшего вовлечения граждан в их работу, чем во вторых. Действительно, «Там, где членство в ассоциациях связано со свободным выбором (и тем самым зависит от инициативы человека), образование является более важной детерминантой членства; где членство ‘автоматическое’, значение образования снижается … Хотя корпоративность хорошо предсказывает членство в ассоциациях, мы обнаружили, что она не связана с активным участием в деятельности ассоциации» (Schofer, Fourcade-Gourinchas, 2001, p.822). Страны центральной и восточной Европы, а также, надо полагать, Россия, отличаются как высоким уровнем государственного доминирования, так и выраженной корпоративностью. В силу этого можно ожидать, что в нашей стране гражданское общество будет иметь следующие особенности: невысокий уровень развития организационных сетей, достаточно массовое, но формальное - не предполагающее активного участия – членство в таких ассоциациях, как профсоюзы, и стертая картина социальных различий, характеризующая связи людей с объединениями такого рода.

Регионы России, как показало изучение результатов губернаторских выборов в 65 субъектах федерации, проводившихся в 1999-2002 гг., сильно отличаются друг от друга по индексу демократизации, отражающему участие граждан в этих выборах и выраженность при их проведении реальной политической конкуренции между претендентами. Один из существенных факторов, стоящих за этим расхождением, - социальный капитал (измеренный с помощью таких показателей, как число зарегистрированных в регионе гражданских организаций; участие его граждан в референдуме по конституции в 1993 г и в выборах в Государственную думу в 1999 г, а также – количества газет, издававшихся в регионе в 1999 г.). Чем выше значения этих показателей социального капитала, тем больше вероятность того, что выборы главы исполнительной власти в данном субъекте федерации соответствуют демократическим принципам (Marsh, 2002).

Завершая обзор исследований, отметим, что они не позволяют с полной определенностью высказаться ни в защиту теории социального капитала, ни против нее. В одних работах были найдены зависимости, предполагаемые этой теорией, а в других показано, что далеко не все ее предположения находят подтверждение, а если и находят, то им может быть найдено объяснение в рамках хорошо известной парадигмы – теории политической культуры. Социальный капитал в нашей стране, если иметь в виду активное участие граждан в деятельности добровольных ассоциаций, - в дефиците. О его недостатке говорит и низкий показатель членства в таких ассоциациях, получающийся в том случае, когда в расчет не принимается «автоматическое» приписывание к таким организациям, как профсоюзы. Правда, о дефицитности другой важнейшей составляющей социального капитала – социального доверия – говорить, судя по всему, не приходится. Однако это доверие, похоже, не играет никакой роли в поддержке демократического процесса. Неоднозначность результатов, получающаяся при верификации теории на уровне обществ, воспроизводится в исследованиях взаимосвязи социального капитала и демократии в России. Согласно одной позиции в научных дебатах, к таким обществам, как наше, эта теория не применима. Сторонники другой приводят доказательства в ее подтверждение. Мы попытались внести свой вклад в прояснение этой проблемы, обратившись к ее изучению в Санкт-Петербурге.

Характеристика исследования в Санкт-Петербурге

Главная задача исследования – получить эмпирически обоснованное описание состояния гражданского общества в современной России, ее социального капитала и оценить характер его изменения в 90-е годы, а также проверить предположение о позитивном влиянии запасов этого капитала на поддержку гражданами демократических установлений и институционализацию их политического поведения в соответствии с нормами представительной демократии. Для решения этой задачи будут привлечены материалы двух представительных социологических опросов, проведенных нами в Санкт-Петербурге осенью 1994 г. и летом 2000 г.

Конкретные направления поисков, на которые подразделяется основная задача, включают: (а) анализ членства горожан в добровольных неполитических объединениях и участия в работе таких организаций, как и соответствующих характеристики их связей с политическими партиями и движениями, (б) изучение социального доверия, (в) исследование неформальных социальных сетей, образуемых «слабыми» связями дружбы или знакомства и насыщенных политическим содержанием, (г) прослеживание тенденций, выяснение того, происходило ли сокращение запасов социального капитала под влиянием экономических тягот периода реформ, (д) анализ влияния социального капитала на приверженность людей демократическим ценностям и убеждениям, на их восприятие действующих в стране институтов демократии, на формирование партийной системы, отражающей структурирование социальных интересов, а также на их политическое участие.

Изложение результатов наших изысканий в последующих разделах начинается с рассмотрения «организационного» капитала и социального доверия, а затем будет представлен анализ политизированных социальных сетей. Каждый из этих разделов содержит характеристику запасов одной и другой разновидности социального капитала, а также их роли в консолидации демократии.

С оциальный капитал :

ДОБРОВОЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ И ДОВЕРИЕ ЛЮДЯМ

Значение добровольных ассоциаций в жизни жителей Санкт-Петербурга можно в первом приближении оценить по сведениям об участии в их деятельности, имеющимся среди данных обоих наших опросов. В 1994 г. 89% опрошенных сообщили, что в работе каких-либо неполитических общественных организаций, клубов, профессиональных или иных объединений людей с общими интересами они участия не принимают. К 2000 г. ситуация осталась практически без изменений: соответствующий показатель равнялся 86%. Горожан, вовлеченных в деятельность политических партий и движений, было еще меньше. Доля тех, кто их поддерживал, оказывая какую-либо помощь или участвуя в мероприятиях, не превышала в тот и другой год трех процентов, включая в это число и единичных членов таких организаций.

Материалы исследования 2000 г. позволяют с большей обстоятельностью рассмотреть проблему социального капитала. Как мы видели, в основной массе посвященных этой проблеме исследований, использующих данные WVS, операционализация этого понятия и измерительные процедуры строятся в соответствии с представлением о том, что его эмпирическими референтами являются показатели членства в добровольных ассоциациях и участия в их работе, а также – социального доверия. Следуя этому подходу, мы спрашивали респондентов о том, состоят ли они в каких-либо добровольных объединениях, и просили указать членами каких именно организаций они являются, не принимая реального участия в их работе, а также - в деятельности каких из них действительно участвуют. Поскольку о политических партиях и движениях задавался отдельный вопрос, закрытый список таких объединений включал следующие категории: профсоюзы; религиозные и церковные организации; объединения и товарищества по месту жительства; профессиональные ассоциации и творческие союзы; общества потребителей; «зеленые» организации, целью которых является защита природы и охрана окружающей среды; спортивные общества и оздоровительные объединения; объединения поклонников музыки или других видов искусства; общества, связанные с заботой о животных, их защитой; женские организации; общины, организации людей одной национальности. Респондент имел возможность дополнить предложенный список. В другом вопросе мы выясняли, считает ли интервьюируемый, что большинству людей можно доверять или же полагает необходимым, вступая в отношения с ними, соблюдать осторожность.

Распределения ответов о членстве в добровольных объединениях, отнесенных к основным категориям, учитывая, кроме перечисленных выше, дополнительные разряды, полученные в результате анализа указанных самими респондентами организаций, и об участии в их деятельности приведены в таблице 1.

Таблица 1. Добровольные объединения: членство и участие в работе (Санкт-Петербург, лето 2000 г.)

|

Категории организаций |

Членство % |

Участие % |

|

Профсоюзы |

15.3 |

5.5 |

|

Религиозные или церковные организации |

1.7 |

1.6 |

|

Объединения, товарищества по месту жительства |

1.6 |

0.7 |

|

Профессиональные ассоциации, творческие союзы |

1.6 |

1.5 |

|

Общества потребителей |

0.5 |

0.5 |

|

«Зеленые» организации – защита окружающей среды, природы |

0.3 |

0.2 |

|

Спортивные общества, оздоровительные объединения |

2.5 |

2.2 |

|

Объединения поклонников музыки или др. видов искусства |

0.8 |

0.9 |

|

Общества, связанные с заботой о животных, их защитой |

0.2 |

0.3 |

|

Женские организации |

0.5 |

0.5 |

|

Общины, организации людей одной национальности |

0.3 |

0.3 |

|

Общества, объединяющие пенсионеров, инвалидов |

0.5 |

0.3 |

|

Объединения ветеранов, жителей блокадного Ленинграда |

1.8 |

1.0 |

|

Другие |

0.3 |

0.3 |

|

Ни с одним добровольным объединением не связан |

75.3 |

86.6 |

|

Не могу ответить |

0.4 |

0.9 |

|

Всего |

103.6 |

103.1 |

|

N |

995 |

996 |

Суммы по столбцам превышают 100%, поскольку респонденты могут состоять в объединениях или участвовать в деятельности организаций, отнесенных к более чем одной категории.

Три четверти петербуржцев заявляют, что вообще не связаны ни с одной из ассоциаций. Большая часть тех, кто состоит в какой-либо из них, - это члены профсоюзов (15% ∗) , а остальные (10%) рассеиваются между всеми другими категориями. Численность

∗ Согласно известным нам сведениям о приблизительном числе членов профсоюзов среди городского населения, представленного в нашей выборке, эта цифра должна быть в два раза выше. Такое расхождение вряд горожан, вовлеченных в работу этих объединений, существенно меньше, чем показатель формального членства: 87% участия не принимают, а остальные вновь разделяются на профсоюзных активистов (6%) и рассеянных по разным категориям малочисленных представителей других объединений, на долю которых в сумме приходятся оставшиеся семь процентов. Активность общественности в политической сфере, как было отмечено выше, вообще ничтожно низка. Что же касается социального доверия, лишь каждый пятый в Санкт-Петербурге полагает - «большинству людей можно доверять», а 80% уверены, что лишняя осторожность в отношениях с людьми не помешает.

Таким образом, эти результаты даже рельефнее, чем прежние российские исследования, указывают на ограниченность гражданственности в нашей стране и серьезные препятствия для взаимодействия и самоорганизации граждан, обусловленные широко распространенным взаимным недоверием.

Другими словами, выявленные нами факты не только подтверждают, но и усиливают вытекающее из предшествующих сравнительных исследований заключение о том, что социальный капитал, поддерживающий оживленную гражданскую жизнь во многих западных демократиях, в нашей стране в дефиците. Тем не менее в городе есть заметное меньшинство, имеющее связи с добровольными ассоциациями и с доверием относящееся к другим людям. Возможно, именно это меньшинство, представляющее зачатки гражданского общества, образует одну из опор демократического процесса. Такое предположение будет справедливым, если окажется, что входящих в него людей отличает приверженность демократическим ценностям и убеждениям, а их политическое поведение строится в соответствии с нормами представительной демократии. Для его проверки нам предстоит сконструировать показатели социального капитала, которые будут использоваться в дальнейшем анализе в качестве независимых переменных, предположительно воздействующих на указанные характеристики политической культуры. Предшествующие исследования показывают, что при построении таких показателей следует учитывать ряд важных обстоятельств, вытекающих из методологических уточнений, сформулированных в ходе эмпирической проверки теоретических положений.

Во-первых, социальное доверие – самостоятельный фактор, оказывающий сильное влияние на сохранение демократического правления. Формированию черт демократического гражданина определенно способствует вовлечение человека в деятельность добровольных ассоциаций, но даже формальное членство также оказывается благоприятным условием для развития этих черт. Отсюда – три первых показателя социального капитала: (1) доверие людям – убежденность респондентов в том, что большинству людей можно доверять (среди опрошенных их 20%), (2) членство в какой-либо добровольной ассоциации (25%), (3) участие в деятельности любой из таких ассоциаций (13%). Еще один показатель (4), объединяющий (2) и (3), фиксирует степень вовлечения в работу добровольных объединений, отделяя тех, кто с ними никак не связан (75%), от состоящих в них людей, но не участвующих в работе (12%), а последних – от вовлеченных в эту работу (13%).

Во-вторых, учитывая, что российское общество относится к типу с выраженной корпоративностью и доминированием государства, а в таких обществах профсоюзы характеризует «автоматическое» членство и иерархичность построения, т.е. особенности, противоречащие теории социального капитала, в которой акцент сделан на автономии организаций гражданского общества от государства, гражданской активности и горизонтальных связях, следующий наш показатель (5) - степень вовлечения в работу добровольных объединений, аналогичный показателю (4), но при исключении из числа этих ли могло возникнуть только из-за погрешности при формировании выборочной совокупности. Оно также отражает, вероятно, отмечавшуюся особенность этих организаций во многих пост- советских обществах – «автоматическое» членство. Не исключено, что многие работники, состоя в профсоюзе, не придавали этому никакого значения, а может и не знали об этом.

объединений профсоюзов. Распределение петербуржцев в этом случае выглядит следующим образом: не связаны с организациями –90%, состоят, не участвуя в работе –3%, участвуют – 7%.

В третьих, важное теоретическое разграничение – между организациями, которые замыкают взаимодействия входящих в них людей, представляющих, как правило, определенный общественный сегмент, своими собственными границами, изолируя их от контактов с внешним социальным миром, с одной стороны, и, с другой, открытыми объединениями, собирающими в своих рядах представителей различных сегментов и допускающими множественное членство, вхождение состоящих в них граждан одновременно в другие ассоциации. Хотя в первых уровень внутреннего доверия между членами может быть очень высоким, отношение к тем, кто находится за границами такого объединения, будет с большой вероятностью строится по дихотомии «мы» – «они», предполагающей мы- фаворитизм и они- дискриминацию. Последствия для демократии – негативные, поскольку такого рода отношения препятствуют поиску компромиссов, вызывая гипертрофию социальных и политических различий и обострение конфликтов. Открытые организации, напротив, способствуют сглаживанию различий такого рода, вызывая доверие к обобщенному «другому», что в свою очередь служит благоприятным условием для гражданского взаимодействия в политике и укрепления демократии. Для учета данного концептуального положения можно использовать несколько методических подходов к построению показателей социального капитала. Один из них – просуммировать организации, в которые входит или в деятельности которых участвует каждый из опрошенных. Чем больше это число, тем ниже изоляционизм и соответственно выше необходимый для демократии социальный капитал, представленный на индивидуальном уровне. Другая возможность – вычленить по эмпирическим данным объединения, вхождение в которые сочетается с членством или участием в других ассоциациях, а также те, которые этого не предполагают, и отразить такие типологические различия в градациях соответствующего индекса. Ни один из этих подходов не имеет смысла применять к петербургским данным. Как видно по суммарным процентам в таблице 1, указание членства или участия в ассоциации, отнесенной к одной из категорий, исключает наличие у человека связей с объединением из другой категории. В этом плане наши результаты свидетельствуют об отчетливо выраженном изоляционизме, характеризующем отношения горожан с ассоциациями, к какой бы категории они ни относились. Согласно еще одному подходу, на который мы и ориентировались, о наличии социального капитала можно в строгом смысле говорить только в том случае, когда социальное взаимодействие в добровольной ассоциации порождает доверие к другим людям. Здесь уместно отметить, что социальное доверие совершенно не связано ни с одним из четырех обсуждавшихся показателей вхождения в ассоциации (коэффициенты корреляции не превышают 0.02). Тем не менее, следуя теории и исходя из простой типологии, образуемой при пересечении признаков отношения к добровольным ассоциациям (состоит, участвует в какой-либо из них человек или нет) и социального доверия (есть оно или нет), был построен индекс (6) со следующими градациями: а) социальный капитал - респондент состоит или участвует в добровольном объединении и доверяет людям; б) социальное доверие при отсутствии у человека связей с добровольными объединениями, т.е. доверие, обусловленное причинами, не имеющими отношения к членству или участию в этих объединениях; в) наличие связей с ассоциациями, не порождающее доверия; г) отсутствие как связей с ассоциациями, так и доверия. Гипотетически, респонденты, отнесенные к двум первым градациям, являются наиболее вероятными носителями демократической культуры, а те, кто попадает в две последние, -наименее вероятными ее носителями. Классификация жителей Санкт-Петербурга по описанному индексу такова: а) 5%, б) 14%, в) 20% и г) 61%. Это распределение вновь напоминает нам о том, что социальный капитал – дефицитный ресурс в нашем обществе. Его недостаток может иметь негативные последствия для демократической консолидации, если только, как предполагается теорией, он действительно необходим для того, чтобы демократия сработала. К проверке этого условия мы и приступаем в следующем параграфе.

Социальный капитал и поддержка демократии

Консолидация демократии подразумевает легитимацию ее принципов и институтов в обществе – укоренение в культуре ценностей и убеждений, поддерживающих эту форму правления, развитие партийной системы, отражающей основные общественные интересы и имеющей вследствие этого массовую базу поддержки, институционализацию политического участия граждан в соответствии с демократическими нормами. Поиск зависимостей между показателями социального капитала и особенностями политических воззрений людей, их установками к партийной системе, электоральным поведением – таково направление нашего дальнейшего анализа.

Несколько слов о том, каким образом измерялись в петербургском исследовании названные характеристики политического сознания и поведения (подробнее см. Сафронов, 2001; 2002). При изучении ценностей, способствующих демократизации, мы опирались на теорию «культурного сдвига» в развитом индустриальном обществе и его влияния на политику (Inglehart, 1990; 1997). Применялась краткая шкала «постматериализма» Р.Инглехарта (4-item scale), которая позволяет судить о том, какие задачи развития общества респонденты считают приоритетными, если приходится выбирать между, с одной стороны, укреплением гражданских свобод и расширением влияния граждан на принятие государственных решений, и, с другой, - наведением в стране порядка и поддержанием экономической стабильности. Результаты говорят о приоритете «материалистических» ценностей – стремление к экзистенциальной безопасности у преобладающей части населения вытесняет демократические ценности на второй план. Подход к фиксации демократических убеждений основывался на концепции «полиархии» Р.Даля, согласно которой к политическим институтам, необходимым для современной представительной демократии в масштабах страны, относятся выборность должностных лиц; свободные, честные, часто проводимые выборы; свобода выражения взглядов и критики; наличие у граждан доступа к альтернативным источникам информации; автономия гражданских ассоциаций, в том числе возможность создания политических партий; всеобщие гражданские права (Даль,2000, с.8586; Dahl,1989, p.221). В ходе опроса выяснялось отношение жителей Санкт-Петербурга к этим институтам - степень убежденности в их необходимости для нашей страны или же уверенности человека в том, что следует от них отказаться или ввести определенные ограничения. Индекс, обобщающий позиции, высказанные по поводу каждого из этих институтов, свидетельствует о приверженности большей части горожан демократическим воззрениям. Для характеристики партийного структурирования городского сообщества проводился анализ партийной идентификации, подразумевающий, во-первых, выяснение того, сложились ли у человека на протяжении 90-х гг. – в ходе наблюдения за выборами или участия в них – отчетливые преференции по отношению к политическим организациям, и, во-вторых, при их наличии, установление степени близости - в восприятии гражданина -между ним и той партией, которую он предпочитает прочим (в основе подхода – «психологическое» направление электоральных исследований, заложенное Campbell et al., 1960). Хотя у преобладающего большинства в городе такие предпочтения не сложились – партийная система не отражала интересов многих петербуржцев, все же почти треть респондентов заявили о том, что преференции у них есть, и назвали партию, которая им в достаточной степени близка. И последнее – демократическое участие в политике, о котором мы будем судить по тому, голосовал ли человек на выборах депутатов Государственной думы в декабре 1999 г., президента РФ в марте 2000 г. и губернатора Санкт-Петербурга в мае 2000 г. Результаты корреляционного анализа показателей социального капитала и описанных переменных, фиксирующих особенности политических воззрений и поведения, отражены в таблице 2.

Все представленные в таблице коэффициенты очень малы, причем преобладающая их часть – 30 из 36 – оказались статистически не значимыми. Изучение таблиц сопряженности между интересующими нас признаками показало, что отсутствие тесных корреляционных взаимосвязей между ними нельзя объяснить ограниченной дисперсией у показателей социального капитала. Демократические воззрения и поведение не зависят от того, доверяет ли человек другим людям или нет, состоит ли он в какой-либо добровольной ассоциации или нет, участвует ли в ее работе или же не принимает участия. С какой стороны ни смотри на социальный капитал, прибегая к различным способам операционализации этого понятия, заключение будет одним и тем же – никакой роли в формировании политической культуры и институционализации политического участия, необходимых для консолидации демократии, он не играет.

Таблица 2. Демократические воззрения и участие: корреляции с социальным капиталом (Санкт-Петербург, лето 2000 г., N около 1000 чел.)

|

Политическое сознание и поведение |

Показатели социального капитала |

|||||

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

(5) |

(6) |

|

|

Pearson’s r (sig.) |

Pearson’s r (sig.) |

Pearson’s r (sig.) |

Pearson’s r (sig.) |

Pearson’s r (sig.) |

Tau-b (sig.) |

|

|

«Постматериалистические» ценности |

.01 (.683) |

.06* (.045) |

.02 (.495) |

.05 (.120) |

.01 (.651) |

.04 (.181) |

|

Демократические убеждения |

.01 (.751) |

.06 (.078) |

.04 (.200) |

.05 (.090) |

-.02 (.566) |

.06* (.028) |

|

Партийная идентификация |

.04 (.225) |

-.01 (.886) |

.02 (.452) |

.01 (.783) |

.03 (.325) |

.01 (.844) |

|

Голосование: Государственная дума |

.06 (.076) |

.05 (.136) |

.09* (.007) |

.07* (.027) |

.05 (.094) |

.06 (.052) |

|

Голосование: президент РФ |

.07* (.025) |

.04 (.202) |

.04 (.249) |

.04 (.181) |

.02 (.637) |

.07* (.026) |

|

Голосование: губернатор СПб |

.03 (.327) |

-.02 (.539) |

-.04 (.257) |

-.03 (.355) |

-.05 (.105) |

.01 (.805) |

Показатели социального капитала: (1) социальное доверие, (2) членство в какой-либо добровольной ассоциации, (3) участие в ее работе, (4) степень вовлечения в деятельность какого-либо объединения, (5) степень вовлечения в деятельность какого-либо объединения, исключая профсоюзы, (6) индекс (связи с ассоциациями) х (доверие): - - ; + - ; - + ; ++ .

* Статистически значимые коэффициенты.

Правда, не влияя на приверженность человека общим принципам демократического устройства (эта приверженность в значительной мере обусловлена его отношением к либерализации советской социально-экономической модели, за которой, в свою очередь, стоят долгосрочные тенденции культурного изменения и реакции на падение уровня жизни в период реформ (Сафронов, 2003а)), социальный капитал может сказываться на установках к политической системе, являющейся реальным воплощением этих принципов, - на оценивании того, как работают институты демократии в современной России, и на терпимости людей к своим идейным противникам. Теория предполагает, что социальное взаимодействие в добровольных ассоциациях, укрепляя доверие между людьми, повышает толерантность к носителям неортодоксальных или чуждых для данного человека мнений. Оно должно также снижать отчужденность человека от политики, придавая ему уверенность в возможности добиться желательных перемен. Рассмотрим еще три переменные, свидетельствующие о выраженности названных качеств. Первая – это шкала политической терпимости: опираясь на методологию измерения этого феномена, которая известна как подход с вычленением «наименее нравящейся группы» (Sullivan, Piereson, Marcus, 1993), в ходе опроса мы выясняли, есть ли среди основных российских политических партий и движений такие, идеи и программы которых респондент считает совершенно неприемлемыми, и, если они есть, то считает ли он, что на такие организации не должны распространяться конституционные гарантии политических свобод (см. Сафронов, 2003в). Политическая нетерпимость проявляется в установках многих горожан, особенно тех, у кого вызывают неприязнь радикальные правые националисты. Еще две переменные свидетельствуют о диффузной - не связанной с конкретными проблемами и действиями определенных лиц, наделенных в данный период властью, - поддержке режима. Ее выражением является уверенность людей в том, что институты представительной демократии, призванные осуществлять агрегирование и артикуляцию социальных интересов и обеспечивать их учет при принятии политических решений, действительно успешно выполняют эти функции. Одна из этих переменных характеризует оценивание человеком самой политической системы – того, какие возможности влияния на принятие решений она ему обеспечивает, как она реагирует на его участие в политике, насколько восприимчива к его интересам. Другая – представление человека о себе самом в системе политических отношений, о своей способности воздействовать на политику и о собственной политической компетенции (подробнее – Сафронов, 2002; о концептах, стоящих за этими переменными, -system responsiveness, political efficacy - см. Farah, H.Barnes, and Heunks, 1979). Отношение в городе к институтам демократии в их российском воплощении - предельно негативное: преобладающее большинство было уверено, что политическая система остается закрытой, к их интересам не восприимчивой, и признавалось в своем политическом бессилии, неспособности хоть что-то изменить в политике. Корреляционные зависимости между показателями социального капитала и политических установок приведены в таблице 3.

Таблица 3. Восприятие политической системы: корреляции с социальным капиталом (Санкт-Петербург, лето 2000 г.)

|

Политические установки |

Показатели социального капитала |

|||||

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

(5) |

(6) |

|

|

Восприимчивость политической |

.06* |

.10* |

.07* |

.10* |

.06* |

.09* |

|

системы к интересам граждан |

(.041) |

(.002) |

(.014) |

(.002) |

(.047) |

(.002) |

|

Потенциал политического влияния |

.015* |

.10* |

.13* |

.11* |

.07* |

.16* |

|

гражданина |

(.000) |

(.001) |

(.000) |

(.000) |

(.022) |

(.000) |

|

Политическая терпимость |

.07 |

-.08* |

-.12* |

-.09* |

-.11* |

.00 |

|

(.052) |

(.038) |

(.001) |

(.020) |

(.005) |

(.978) |

|

В клетках таблицы – Kendall’s tau-b (sig.). N около 1000, за исключением шкалы терпимости – 698 человек. Показатели социального капитала: (1) социальное доверие, (2) членство в какой-либо добровольной ассоциации, (3) участие в ее работе, (4) степень вовлечения в деятельность какого-либо объединения, (5) степень вовлечения в деятельность какого-либо объединения, исключая профсоюзы, (6) индекс «(связи с ассоциациями) х (доверие)»: - - ; + - ; - + ; ++ .

* Статистически значимые коэффициенты.

Почти все коэффициенты, приведенные в таблице, говорят о неслучайном характере таких зависимостей, хотя по величине они все же очень малы. Социальный капитал в какой-то мере придает людям уверенность в том, что в политике можно добиться изменений, да и работа демократических институтов воспринимается ими с меньшим негативизмом. Отметим, что в этом случае низкие коэффициенты – следствие, по крайней мере частичное, перекосов в распределениях тех признаков, между которыми мы искали связи, а именно малого представительства носителей социального капитала и преобладания негативных оценок политической системы. В процентном выражении различия оказываются достаточно заметными. Так, например, если среди тех, кто не состоит ни в каком добровольном объединении и не доверяет другим людям, очень низкая самооценка потенциала влияния на политику была выставлена половиной опрошенных, то в категории, включающей носителей социального капитала, состоящих в каком-либо объединении и с доверием относящихся к другим, этот показатель – 23%. Кроме того, как показал регрессионный анализ переменной, фиксирующей этот потенциал, в зависимости от социальной демографии и социального капитала, последний является самостоятельным фактором, снижающим у людей чувство собственного политического бессилия (результаты не приводятся). Вопреки ожиданиям, как членство в добровольном объединении, так и участие в его работе не только не способствуют укреплению толерантности к политическим противникам, но и повышают вероятность нетерпимого к ним отношения. Однако, большая нетерпимость горожан, связанных с добровольными объединениями, может свидетельствовать вовсе не об их антидемократическом настрое, а о стремлении защитить хрупкие институты нарождающейся демократии от угроз, которые несут им экстремисты русского националистического толка, поскольку поддержка ограничений политических свобод относилась в это время по преимуществу к РНЕ – организации, вызывающей недвусмысленные ассоциации с фашизмом.

Несмотря на выявленные нами отдельные зависимости, говорящие о позитивном значении социального капитала для поддержки демократических преобразований, следует признать, что в целом он не играет существенной роли в формировании культуры и политического участия, необходимых для консолидации демократических установлений. Общее заключение, вытекающее из анализа петербургских материалов, - теория социального капитала не работает в российских условиях. По крайней мере с ее помощью трудно объяснить то, почему политическое сознание и поведение одних людей строится в соответствии с демократическими требованиями, а других – с ними расходится.

Одна из гипотетических причин этого – российские добровольные ассоциации чем-то существенно отличаются от своих западных собратьев. Такие массовые объединения, какими являются профсоюзы, недалеко, видимо, ушли от своих советских предшественников, бывших «приводными ремнями» партийно-государственной машины. Другие же организации, возможно, не столько представляют в публичной сфере общие для входящих в них людей интересы, сколько оформляют своего рода самодостаточную, замкнутую на себя «цеховую» семейственность. Впрочем, это не более, чем предположение, которое нельзя проверить, опираясь на имеющиеся в нашем распоряжении материалы.

Другая возможная причина расхождений теоретического прогноза и эмпирических результатов – проблемы, коренящиеся в самой теории социального капитала, точнее – в ее политологической разновидности, связанной с именем Р.Патнэма. Несмотря на популярность этой теории среди исследователей, занимающихся вопросами укоренения демократии, и ряд эмпирических подтверждений, упоминавшихся в нашем обзоре, критика не обходит ее стороной. Р.Джекман и Р.Миллер отмечают существенное расхождение этих исследований социального капитала, сводящих его к одной из черт политической культуры – устойчивым ценностям и организационным структурам, трактуемым как «экзогенный» фактор развития демократии, с исходной интерпретацией данного концепта в теории Дж.Коулмана, в которой он понимается «эндогенно», как обусловленный социальноструктурными особенностями ситуации, побуждающей индивидов к взаимодействию (Jackman, Miller, 1998). В тщательном разборе результатов исследований они показали, что «ценностная» версия не имеет убедительного эмпирического обоснования. В других обзорах можно найти теоретические, методологические и эмпирические аргументы против рассмотрения генерализированного социального доверия в качестве фактора, влияющего на здоровье демократии (Foley, Edwards, 1999). Под сомнением находится утверждение о снижении гражданской активности в американском обществе (Putnam, 2000), которая просто могла обрести новые формы, отличные от участия в традиционных добровольных ассоциациях, указывается на консервативный уклон при интерпретации такого снижения, поскольку оно связывается с изменением массового поведения, посвященного проведению досуга, но не с социальными последствиями действий экономических элит и политического истеблишмента, и отмечается, что объяснения причин и следствий при приписывании гражданской добродетели не индивидам, а сообществам страдает логической тавтологией (Portes, 1998, p.18-21). Авторы каждого из обзоров, на которых мы сослались, единодушны в мнении о перспективности дальнейшей разработки «социально-структурных интерпретаций социального капитала» (основателем этого направления считается - наряду с Дж.Коулманом - П.Бурдье). Так, М.Фолей и Б.Эдвардс, скептически относясь к вдохновляемым концепцией Патнэма компаративным исследованиям, представляющим социальный капитал в качестве атрибута (со-) обществ, отмечают преимущества работ, в которых социальные сети, организации и связи между ними рассматриваются с точки зрения того, каким образом социальные ресурсы становятся доступными индивидам или группам, создавая им известные преимущества. Развивая это направление, они предлагают «зависящую от контекста концептуализацию социального капитала», указывая на необходимость учета общественной дифференциации, неравенства как в доступе к социальным ресурсам, так и в самих ресурсах, которые становятся доступными разным людям или группам (Foley, Edwards, 1999). Сходным образом оценивая две основные парадигмы в социальных науках, использующие понятие «социальный капитал», Дж.Грикс подвергает критике «школу Патнэма» по следующим пунктам: недифференцированное употребление понятия «доверие», проблема каузальности при использовании этого понятия – не ясно, является ли доверие предпосылкой формирования социального капитала или его следствием; уравнивание разных ассоциаций и организаций по их влиянию на демократические ценности и сомнительная идея о том, что чем их больше, тем лучше для здоровья демократии – необходимо учитывать особенности отношений между ними, а также между организациями и государственными структурами; целесообразность разведения «структурного и культурного социального капитала»; невозможность, ориентируясь на используемые индикаторы социального капитала, уловить сдвиги в гражданственности, характерные для развитых демократий (Grix, 2001, p.202). В этом обзоре обращает на себя внимание предположение о том, что общественноисторические особенности, связанные с различием систем правления, могут вести к накоплению социального капитала в разных формах: одной – в западных демократиях, другой – в системах советского типа.

По пути, намеченному этой критикой, мы и попытаемся – в меру возможного, которую определяют имеющиеся в нашем распоряжении данные для вторичного анализа, -двигаться в следующем разделе.

Г ражданское общество : ПОЛИТИЗИРОВАННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Эмпирические исследования, согласно как представленному ранее обзору работ, так и результатам нашего анализа, в целом подтверждают предположение о неразвитости в нашей стране гражданского общества, по крайней мере в том смысле, какой вкладывается в это понятие в теории социального капитала. Хотя заметная часть граждан состоит в организациях, с которыми в теории связывается существование этого общества, и с доверием относится к другим людям, лишь немногие из них вовлечены в деятельность таких объединений. Россия занимает далеко не самые последние места в мире по этим показателям, правда, большинству западных демократий она все же уступает. Однако социальные связи такого рода не отражают ни одного из основных принципов, на которых строится данная теория: автономии гражданских организаций от государства; добровольности вхождения в эти ассоциации; проницаемости их границ - объединению в них людей, разделенных социальными и иными общественными барьерами, и взаимному пересечению членства; построению внутренних отношений между членами по горизонтали, а не по вертикали. Львиная доля этих связей приходится на сохранившиеся с советских времен профсоюзы, хотя и ставшие формально более независимыми, но все же контролируемые государством, иерархически построенные и предполагающие для большинства «автоматическое» пассивное членство. Ни связи с ассоциациями, ни доверие к согражданам не находит проявления в области политических отношений. Они не связаны с установками, свидетельствующими о поддержке демократических институтов. Кроме того, для преобладающей части российского населения характерна нетерпимость к политическим радикалам и меньшинствам, придерживающимся неортодоксальных воззрений: она выступает за ограничение базисных конституционных свобод в отношении тех групп, которые вызывают у нее неприязнь, одобряя тем самым политические репрессии (см. об этом Bahry, Boaz, Gordon, 1997; Gibson, Duch, Tedin, 1992; Gibson and Duch, 1993a; 1993b; Gibson, 1998a; 1998b; Gibson, 2002).

Сегодняшние особенности организации гражданского участия воспроизводят, скорее всего, прежние образцы, сконструированные в советскую эпоху. Они были характерны для объединений в любой сфере активности, будь то партия, комсомол или пионерская организация, профессиональные союзы, кооперативы или иные «добровольные» общества содействия, защиты, охраны и т.п. В состоянии гражданственности ныне отчетливо проявляется наследие сталинизма, уничтожившего всякие формы самоорганизации, превратив все эти объединения в «приводные ремни» государственно-административной машины. Это наследие способно стать серьезным препятствием для возрождения таких форм, поскольку в эпоху массового террора могли быть разрушены самые предпосылки социального взаимодействия – неформальные сети межчеловеческих взаимосвязей: страх, доносительство, подозрительность, недоверие и отчужденность проникали даже в дружеские и внутрисемейные отношения.

Данная проблема в интересующем нас плане – распространенности в российском обществе неформальных социальных сетей и их значения для консолидации гражданского общества и демократии – остается практически не исследованной. В обзоре научных дебатов вокруг понятия «социальный капитал» Дж.Грикс указывает на существенное значение макро политического контекста, разделяющий демократические и авторитарные режимы. Он отмечает: характерное для обществ советского типа извращение публичной сферы, проявляющееся в обязательном, регулируемом государством участии в «добровольных» организациях, привело к тому, что «многие виды гражданской активности были вытеснены в приватную сферу. Именно здесь мог развиваться … социальный капитал …» (Grix, 2001, p.205). В теоретическом анализе Р.Роуза и его коллег, подкрепленных результатами опросов в ряде пост- советских обществ (упоминавшийся Барометр Новых Демократий), также отмечается, что наследием коммунистической системы является «капитал социальных сетей» - тесные взаимосвязи людей с друзьями и знакомыми, позволяющие им решать свои повседневные проблемы, полагаясь на их помощь (Rose, Mishler, and Haerpfer, 1997). Однако, по мнению указанных исследователей, это наследие имеет и другую сторону – недоверие к любым формальным институтам, будь то государственные органы или организации гражданского общества. Если в «гражданской демократии» капитал, образуемый социальными сетями, интегрируется посредством механизма доверия с крупными, безличными общественными и государственными организациями, создавая «организационный капитал», то в пост- коммунистическом обществе этот механизм не действует. Унаследованная им общественная форма описывается метафорой песочных часов

– низы, используя капитал неформальных связей, решают задачи выживания, а верхи – с его же помощью – свои проблемы. Узкое место в этих часах – дефицит «организационного капитала». Таким образом, согласно данной концепции, сетевой капитал, помогая гражданам освободиться от государства, ведет к «негативной атомизации», не способствующей развитию демократии на пост- советском пространстве, а может и препятствующей этому.

Так ли это? Исследование Дж.Гибсона, в котором эта проблема была отчетливо сформулирована и изучалась эмпирически с обращением к представительным опросным данным, характеризующим российское население, не подтвердила пессимистических ожиданий (Gibson, 2001). Вследствие тоталитарного прошлого, отмечает Гибсон, Россия могла унаследовать одну из двух характерных форм «не- гражданского» общества. Первую отличает социальная атомизация – полное отсутствие социальных сетей, когда всякий человек оторван от других людей. Другая его форма – сообщество, составленное из закрытых социальных сетей, образуемых «сильными» связями между входящими в них индивидами (семья, родственники). Развитию гражданского общества способствует распространение «слабых» связей, соединяющих представителей различных малых групп через дружеские отношения и знакомства (о концептуальном разграничении «сильных» и «слабых» связей см. Granovetter, 1973). Анализ показал, что наши сограждане вовсе не изолированы друг от друга, «российские социальные сети имеют ряд характеристик, которые могут позволить им стать важными строительными блоками в развитии оживленного гражданского общества» (Gibson, 2001, p.60) – они достаточно широко распространены и не замкнуты, политизированы, а отношения в них отличаются доверительностью и достаточной степенью идейного согласия. Они создают благоприятные условия для консолидации демократии, поскольку оказалось, что люди, «вовлеченные в более политизированные и ‘слабые’ сети склонны поддерживать основные институты и процессы демократического правления» (там же, p.64), и такая зависимость сохраняется при контроле за важнейшими социально-демографическими переменными, влияющими на поддержку демократических институтов и процессов.

В петербургских исследованиях мы также обратили внимание на социальные сети и попытались понять их значение для формирования гражданского общества и укоренения демократических институтов. Хотя изучение этих сетей не входило в число основных задач, которые ставились в нашей работе, анкеты, использовавшиеся при интервьюировании, содержали вопросы, соответствующие концептуализации условий развития гражданского общества, предложенной Дж.Гибсоном. Они фиксируют политизацию «слабых» социальных связей и ее интенсивность. Используя эти показатели, у нас есть возможность проверить предположение о влиянии неформальных отношений на широкий спектр характеристик – убеждений, ценностных предпочтений, политических установок и поведения, свидетельствующих о становлении политической культуры, необходимой для консолидации демократии.

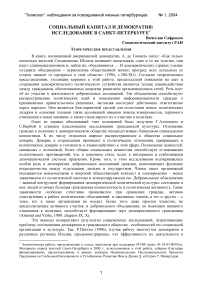

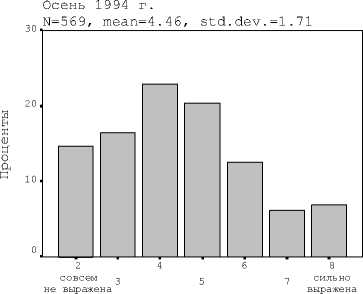

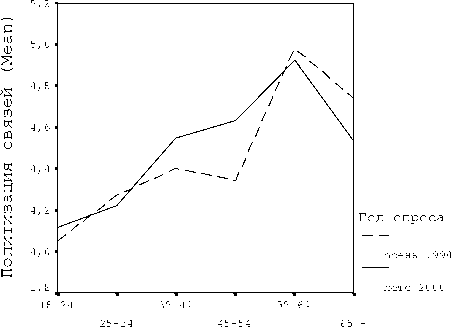

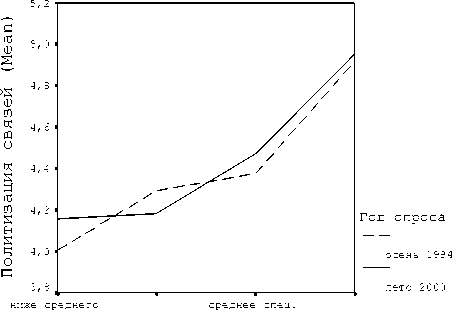

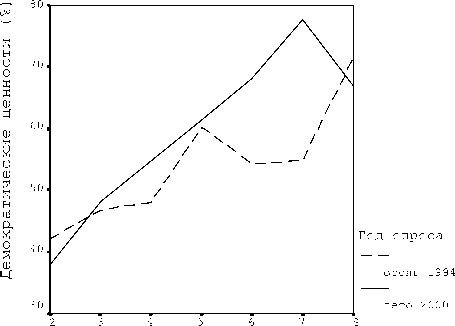

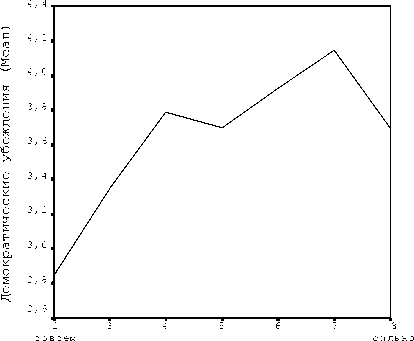

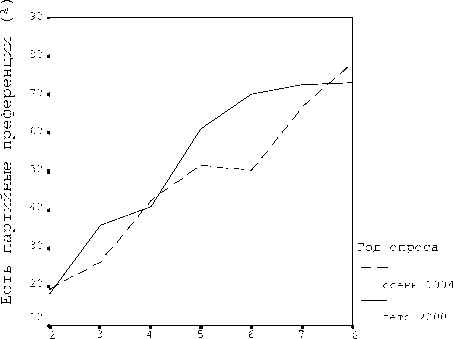

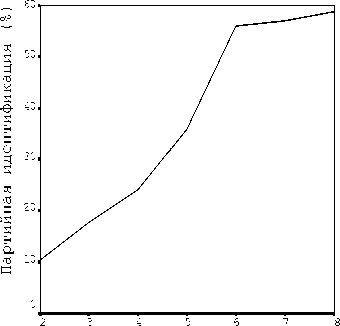

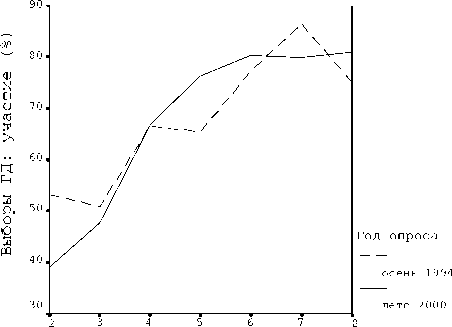

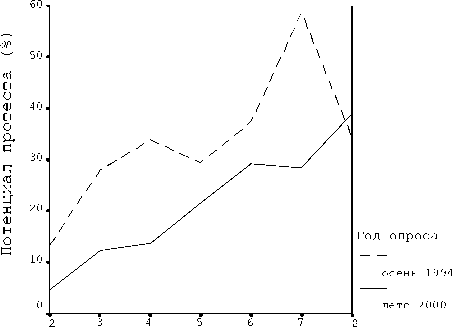

В ходе опросов мы спрашивали петербуржцев о том, «как часто им приходится … обсуждать политические вопросы с друзьями или знакомыми» и «убеждать друзей или знакомых принять вашу точку зрения в политике или проголосовать так же, как вы». О степени вовлечения горожан в эти виды активности позволяет судить таблица 4. В комментарии к таблице показано, что полученные в первом и втором случае ответы тесно взаимосвязаны (как и должно было быть по логике соотношения между ними) - люди, для которых политика не является предметом обсуждения с друзьями или знакомыми, не пытаются переубедить других, чтобы те приняли их точку зрения, и как раз среди тех, кто обсуждает политические темы в своем кругу, есть часть наиболее активных горожан, стремящаяся донести свою позицию партнерам по общению. Учитывая это обстоятельство, был построен индекс политизации «слабых» социальных связей, суммирующий градации признаков «обсуждение политики» и «политическое убеждение». Распределения опрошенных между его полюсами также приведены в комментарии к указанной таблице.

Таблица 4. Политизация «слабых» социальных связей.

|

Как часто вам приходится … |

Время проведения опроса |

|

|

Осень 1994 г. (%) |

Лето 2000 г. (%) |

|

|

«Обсуждать политические вопросы с друзьями или знакомыми» |

||

|

часто |

25 |

25 |

|

иногда |

36 |

34 |

|

редко |

23 |

26 |

|

никогда |

16 |

15 |

|

затрудняюсь ответить |

- |

- |

|

Sig. (Chi-sq.) |

.156 |

|

|

«Убеждать друзей или знакомых принять вашу точку зрения в политике или проголосовать так же, как вы» |

||

|

часто |

9 |

9 |

|

иногда |

16 |

18 |

|

редко |

17 |

14 |

|

никогда |

56 |

57 |

|

затрудняюсь ответить |

2 |

2 |

|

Sig. (Chi-sq.) |

.574 |

|

|

N |

581 |

1000 |

Взаимосвязи признаков «обсуждать» и «убеждать», Kendall’s tau-b (sig.): 1994 - .33 (.000), 2000 -.40 (.000)

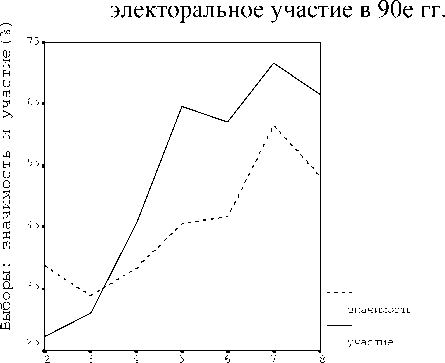

Индекс политизации «слабых» социальных связей: распределения позиций

Политизация "слабых" социальных связей

Политизация "слабых" социальных связей

Результаты обоих опросов оказались идентичными. Политика занимала и продолжает занимать важное место в межличностном общении. Эта тема с известной регулярностью затрагивалась в разговорах около 60% горожан, и примерно четверть с такой же частотой стремилась внушить собеседникам свое видение политических проблем. Можно смело утверждать, что в Санкт-Петербурге очень отчетливо проявляется политизация социальных сетей, охватывающих отношения его жителей с друзьями и знакомыми. По обобщающему показателю, изменяющемуся от 2 до 8 в соответствии с нарастанием этого качества, картина выглядит следующим образом: политизация практически не затрагивает социальные отношения приблизительно третьей части респондентов (значения индекса 2 или 3), она заметным образом проникает в межличностное общение более чем половины опрошенных

(значения 4-6), а у каждого шестого-седьмого человека в городе пронизывает его очень сильно (значения 7 или 8).

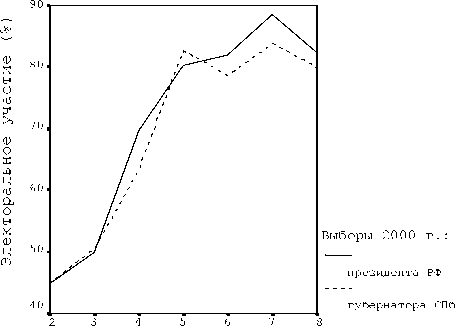

Наполнение межличностного общения политическим содержанием – явление, характерное для многих пост- коммунистических обществ. В этом плане они заметно отличаются от большинства сложившихся западных демократий. По крайней мере в период «бархатных» революций на переломе 80-90х гг., сопровождавшихся резким взлетом массового интереса к политике и широким участием в ней граждан в союзных республиках СССР и странах советского блока, эта закономерность проявилась с полной определенностью, о чем свидетельствуют результаты World Values Survey, приведенные на рисунке 1.

Рисунок 1. «Слабые» социальные связи: обсуждение политики и убеждение других.

Россия в мировом контексте.

Нигерия □

Дания □

Литва □

Венгрия □

Беларусь □

Чили

Италия

Бразилия

Нидерланды □

Турция США

Мексика

□

РОССИЯ

□

Ю.Африка □

Китай

Канада

Швеция Норвегия

Бельгия

□ Испания Индия З.Германия

Португалия

Польша

Ирландия Австрия

Франция Великобритания

Япония Финляндия

Болгария □

Эстония □

В.Германия □ □

Латвия

0 10 20 30 40 50 60

Часто обсуждают политику с друзьми (%)

Источник: World Values Surveys’1990-1991 ( Анализ данных мой - В.С.)

Формулировка вопросов:

“When you get together with your friends, would you say you discuss political matters frequently, occasionally or never?”