Социальный капитал молодежи (на примере г. Пермь)

Автор: Махметова Е.Е.

Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp

Рубрика: Социологические исследования

Статья в выпуске: 1 (3), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается социальный капитал молодежи с позиции ресурсного подхода. Дано определение социального капитала в рамках данного направления. Выделяются его основные компоненты: обобщенное и институциональное доверие, социальные связи, нормы и ценности, включенность в общественные организации и сообщества. Представлены результаты исследования социального капитала на выборке в 100 чел. Сбор данных осуществлен посредством интернет-анкетирования на основании методики Н.И. Лапина и Л.А. Беляевой, а также подходов А.Н. Татарко, Н.М. Лебедевой по изучению социального капитала и методики Ш. Шварца. Проведен анализ состояния социального капитала молодежи г. Перми, на основе которого выделены существующие проблемы, а именно: доверие к институтам власти у данной социально-демографической группы в целом находится на низком уровне, слабые связи у молодежи развиты недостаточно, что ограничивает молодых людей в плане доступа к разного рода ресурсам. Под слабыми связями понимаются отношения, возникающие между знакомыми, соседями, коллегами. Так, молодежь доверяет и часто контактирует лишь со своим ближайшим социальным окружением: родственниками, друзьями. Также молодежи свойственно оправдывать распространенные в обществе девиации, такие как: аборт, проституция, самоубийство, развод, гомосексуализм, эвтаназия. Молодые люди не склонны к инновационной, творческой деятельности и при этом подавляющее большинство из них не состоит ни в каких общественных организациях. Все это препятствует развитию и реализации социального капитала. Выработаны рекомендации для улучшения состояния социального капитала.

Социальный капитал, социальный связи, социальный ценности, социальные нормы, молодежь, ресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/147228592

IDR: 147228592 | УДК: 316.34-053.6

Текст научной статьи Социальный капитал молодежи (на примере г. Пермь)

Изучение применения концепции социального капитала в современном российском обществе все стремительнее набирает обороты, поскольку особо значимыми в условиях поиска новых траекторий социально-экономического развития, выявления прогрессивных направлений совершенствования социальной действительности становятся именно нематериальные ресурсы [1].

Стоит отметить, что российское общество ищет резервы и ресурсы для приспособления к быстро меняющимся или качественно новым обстоятельствам. По мнению многих исследователей, одним из таких ресурсов адаптации и мобилизации является молодежь. Социальный капитал молодежи выступает творческим и предпринимательским потенциалом всего общества [2].

В связи с этим важно знать и понимать состояние социального капитала данной социально-демографической группы населения, способы его формирования, влияющие на него условия.

Под социальным капиталом молодежи понимают совокупность ресурсов молодых людей, которые развиваются благодаря наличию у его носителей устойчивых социальных связей с другими людьми, основанных на взаимно разделяемых и подкрепляемых нормах, ценностях и доверии, развивающихся в семье, в кругу друзей, в общественных организациях и объединениях, во время учебы и работы, и предоставляют определенные выгоды в виде эмоциональной, материальной и информационной поддержки, а также способствуют самореализации и самоопределению молодого поколения.

Проведенное нами социологическое исследование охватывало молодежь г. Перми и проводилось методом интернет-анкетирования. За основу была взята методика Н.И. Лапина и Л.А. Беляевой по составлению социокультурного портрета региона [3], а также подходы А.Н. Татарко, Н.М. Лебедевой по изучению социального капитала различных групп населения [4] и методика Ш. Шварца по оценке ценностных ориентаций [5]. В качестве основных научных подходов в исследовании использовались рациональная теория Дж. Коулмена, теория капитала П. Бурдье, сетевая теория Р. Патнема и концепция доверия Ф. Фукуямы.

Выборочная совокупность составила 100 чел. Для ее формирования применялась стихийная выборка по возрасту, территории проживания и типу занятости. Возрастные рамки молодежи, установленные нами в исследовании, находятся в промежутке от 18 до 35 лет. Для обработки полученных данных, их последующего анализа и проверки гипотез проводилась работа в базе данных в SPSS Statistics и Microsoft Excel. При анализе данных использовались описательная статистика, частотный анализ, построение таблиц сопряженности и поиск связи между признаками, а также сравнение средних, регрессионный и факторный анализы.

Приобретаемый индивидами социальный капитал можно разбить на элементы, в частности, мы исследовали социальное доверие молодежи к своему окружению, а также к общественным и государственным образованиям, наличие социальных связей молодежи, их частоту, широту и однородность и выявили, какие базовые ценности и нормы являются приоритетными для молодежи г. Перми.

Первая задача исследования была посвящена изучению социального доверия молодежи г. Перми. Выполнение поставленной задачи осуществлялось через измерение уровня доверия молодежи друг к другу, к обществу в целом и к институтам власти.

Изначально был проведен частотный анализ доверия респондентов своему социальному окружению (см. табл. 1). Анализ межличностного доверия показал, что молодежь имеет высокий уровень доверия к таким социальным субъектам, как семья и родственники (полностью доверяю + пожалуй, в основном доверяю = 93 %), друзья – 97 %.

Можем сказать, что средний уровень доверия молодежь имеет к коллегам (41 %), знакомым (39 %) и низкий по отношению к соседям (28 %).

Таблица 1. Доверие респондентов социальному окружению (в % от количества опрошенных)

|

Варианты ответа |

Полностью доверяю |

Пожалуй, в основном доверяю |

Трудно сказать точно |

Не очень доверяю |

Совсем не доверяю |

Затрудняюсь ответить |

|

Семья и родственники |

68 |

25 |

5 |

1 |

1 |

0 |

|

Друзья |

64 |

32 |

3 |

1 |

0 |

0 |

|

Коллеги |

11 |

30 |

24 |

28 |

5 |

2 |

|

Знакомые |

10 |

29 |

30 |

26 |

4 |

1 |

|

Соседи |

8 |

20 |

31 |

30 |

9 |

2 |

Был проведен также частотный анализ близости молодежи с социальным окружением. Результаты приведены в табл. 2. Был задан вопрос «Вы чувствуете или не чувствуйте свою близость с семьей, друзьями, коллегами/одногруппниками, знакомыми, соседями?». Видим, что наибольшую близость респонденты испытывают также с семьей и друзьями.

Таблица 2. Чувство близости с социальным окружением (в % от количества опрошенных)

|

Варианты ответа |

Есть близость |

Нет близости |

Затрудняюсь ответить |

|

С семьей |

96 |

4 |

0 |

|

С друзьями |

93 |

7 |

0 |

|

С коллегами/ одногруппниками |

49 |

51 |

0 |

|

Со знакомыми |

35 |

65 |

0 |

|

С соседями |

21 |

79 |

0 |

Для измерения обобщенного доверия респондентам были заданы два вопроса: «Считаете ли вы, что большинству людей можно доверять?» и «Считаете ли вы, что большинство людей при малейшей возможности будут использовать вас в своих целях или они будут относиться к вам по-честному?». Уровень обобщенного доверия рассчитывался как среднее арифметическое ответов по 7-балльной шкале на два вопроса, позволяющих оце- нить, насколько индивид склонен доверять другим людям, где 1 – нужно быть осторожными, 7 – большинству людей можно доверять и где 1 – это будут использовать в своих целях, 7 – будут относиться по-честному соответственно. Вопросы были заимствованы из Мирового опросника ценностей [4]. Таким образом, по первому вопросу был получен показатель равный 3, 17, а по второму равный 3,48. То есть полученные значения показывают, что чуть меньше половины опрошенных боятся того, что люди будут использовать их в своих целях и стараются быть осторожнее. Можно сказать, что уровень доверия молодежи к людям в целом, находится приближенно на среднем уровне.

Далее были проанализированы показатели уровня институционального доверия опрошенной молодежи г. Перми . Для проверки гипотезы был задан вопрос: «В какой мере Вы доверяете или не доверяете губернатору, правительству края, местным, муниципальным органам управления, политическим партиям, Законодательному собранию, Думе, прокуратуре, полиции, суду, профсоюзам, СМИ?». В итоге получены следующие результаты: доверие на низком уровне находится по отношению к Правительству края (полностью доверяю + пожалуй, доверяю в основном = 27 %), к муниципальным и местным органам самоуправления (соответственно 24 %), к политическим партиям (14 %), к Законодательному собранию, Думе края (17 %), СМИ (19 %) и на среднем уровне по отношению к Губернатору (42 %), прокуратуре (34 %), полиции (34 %), суду (37 %) и профсоюзам (35 %).

Как видим, респонденты демонстрируют в целом высокую степень недоверия основным государственным институтам власти и СМИ. Наиболее приближены к низкому уровню недоверия со стороны молодежи губернатор и профсоюзы.

Таким образом, высокий уровень доверия у молодежи выявлен лишь к своему ближайшему социальному окружению (к семье и друзьям). Что касается недоверия, то больше всего не доверяют соседям, вероятно, в силу отсутствия у молодежи близости с данной социальной группой. Средний уровень доверия у молодежи сложился к знакомым и коллегам. Институциональное доверие в целом находится на низком уровне , однако, к некоторым субъектам власти молодежь имеет средний уровень доверия (к губернатору, профсоюзам). Тем самым городской социум как бы 451

распадается на ряд своеобразных «кланов», состоящих в первую очередь из членов семьи и близких родственников, во вторую – из некоторых коллег по работе и личных знакомых. Отсюда вытекает целый ряд социальных девиаций, прежде всего коррупция, а также малоэффективное функционирование социальной системы в целом. Для формирования и реализации социального капитала молодежи подобная система социальных отношений создает немалые трудности. Во-первых, среда формирования социального капитала во многом ограничивается рамками кластера, в который включен индивид. Таким образом, например, молодежь из низших слоев населения, из неблагополучных семей или просто из закрытого по отношению к социуму типа семей будет испытывать ограничения в плане возможностей формирования социального капитала, в первую очередь выгодных социальных связей, по отношению к молодежи из более высоких слоев и т.п. Во-вторых, реализация уже накопленного индивидом социального капитала также может быть затруднена вне пределов данного кластера наличием к нему отношений недоверия со стороны представителей иных социальных кластеров.

Среди ответов относительно институционального доверия превалируют негативные оценки – большинство пермяков не склонны доверять органам государственной власти различных уровней. Органам федеральной власти не доверяют 39,9 % опрошенных, органам региональной власти – 42,7 %; с доверием к федеральной власти относится 29,2 % респондентов, к органам региональной власти – 28,4 %. Большинство пермяков доверяют, как ни странно, политическим партиям. Меньше всего респондентов доверяют прессе, телевидению, полиции, организациям, региональной власти, Президенту РФ и т.д.

Далее проводился анализ частоты, широты и однородности социальных связей молодежи по критерию Манна–Уитни. Этот метод применим из-за того, что речь идет о двух несвязанных выборках (работающей и учащейся молодежи), которые сравниваются по признакам, измеренным на порядковом уровне (частота связей и широта сетей). Анализ показал, что работающая молодежь отличается от учащейся молодежи по частоте общения с друзьями. Здесь асимптотическая значимость не превысила значения 0,05 (равна 0,004).

После обнаружения различий необходимо было определить, у какой выборки частота общения с окружением выше. Для этого было произведено сравнение средних рангов по выборкам. У работающей молодежи он оказался выше (58,34) на 14 единиц, чем у учащейся (42,66) . Следовательно, частота общения с друзьями у работающей молодежи выше, чем у учащейся. Различий между работающей и учащейся молодежью по такому признаку, как широта социальных сетей, выявлено не было.

Также были запрошены таблицы частотного распределения ответов молодежи по критерию широта связей с социальным окружением. Около половины респондентов ответило, что об их дне рождения помнят 6–15 чел. Треть опрошенных выбрало альтернативу 0–5. Менее четверти респондентов ответило, что 16–25 и лишь 1 % считает, что более 26 способны вспомнить их день рождения.

Уровень широты социальных связей молодежи имеет низкие показатели, так как в основном респонденты рассчитывают на реальную поддержку лишь от своего ближайшего окружения, представленного друзьями. Тем не менее, существует потенциал для развития социальных связей молодых людей, так как почти половина опрошенной молодежи считает, что 6–15 чел. помнят об их дне рождения, что приближено к средним количественным показателям, по отношению к уровню социального капитала в целом.

Подавляющее большинство молодежи (79 % опрошенных) на вопрос «Как бы вы могли охарактеризовать свое окружение?» ответило: «Это люди из разных кругов, разного типа занятости и статуса». Всего лишь 1 % опрошенных отметило, что это люди, находящиеся по социальному положению выше, чем они сами (см. табл. 3).

Таблица 3. Однородность социального окружения (в % от количества опрошенных)

|

Варианты ответа |

% |

|

Люди из разных кругов, разного типа занятости и статуса |

79 |

|

Люди примерно моего статуса или ниже меня по статусу |

20 |

|

Люди, находящиеся выше меня по социальному положению |

1 |

Важными аспектами смысловой составляющей социального капитала молодежи являются ее ценности и нормы.

Наибольшее число опрошенных, заявивших, что такой человек в той или иной мере похож на меня, – 95 % – ориентировано на ценность благожелательность – «Для этого человека важно помогать ближним, заботиться об их благополучии». При этом 36 % полагают, что этот человек «очень похож на меня».

Наименее значимыми ценностями оказались три из выделенных Ш. Шварцем:

-

1) богатство – «Для этого человека важно быть богатым, иметь много денег и дорогих вещей» – соответственно 69 % респондентов;

-

2) риск–новизна – «Приключения и риск очень важны для этого человека, он стремится к захватывающим событиям» – 72 % опрошенных завили о той или иной степени его похожести на них;

-

3) конформность – «Для этого человека важно следовать традициям и обычаям, принятым в его семье или религии» – 73 %.

Остальные ценности заняли промежуточные позиции.

Можно заметить, что в нашем исследовании связи между дихотомиями Шварца тоже прослеживаются, в частности, преобладание благожелательности в рамках категории «Выход за пределы своего Я» сопровождается снижением популярности ценностей «Самоутверждения» среди молодежи. Однако риск– новизна и конформность оказались одновременно в перечне наименее значимых ценностей. Это может говорить о том, что молодежь находится в процессе трансформации культурных ценностей, при этом она не сильно стремится к инновационной, творческой деятельности, сопровождаемой риском.

Далее был проведен факторный анализ для выявления основополагающих ценностных ориентаций, влияющих на участие молодежи в общественных организациях.

Предварительно данные прошли проверку на пригодность. Выбросов обнаружено не было. Значение выборочной меры Кайзера–Мейера–Олкина превысило 0,6 (КМО = 0,651), следовательно, построенная факторная модель оказалась также пригодной для дальнейшего ее анализа. Нулевая асимптотическая 454

значимость говорит о том, что значимые корреляции между переменными существуют. Также кумулятивный процент указывает на то, что полученные факторы на 67,2 % объясняют всю группу переменных, что является довольно хорошим показателем.

В результате проведения факторного анализа было выделено четыре фактора. С помощью подходящих ценностных ориентаций их можно описать следующим образом:

-

1) ценность нравственности и благополучия

-

2) ценность богатства и развлечения

-

3) ценность самостоятельности и новизны

-

4) ценность самоутверждения

Наибольшей описательной силой обладает первый фактор (26,1 %).

После факторного анализа была проведена логистическая регрессия с целью определения тех факторов, которые объясняют участие или неучастие молодежи г. Перми в тех или иных общественных организациях. Асимптотическая значимость не меньше 0,05 лишь у первого и у третьего фактора. Следовательно, участие в общественных организациях объясняют только эти два фактора. Аналогичные результаты получаются при попытке построения других моделей логистической регрессии, в том числе и каждого фактора по отдельности.

При проведении логистической регрессии было выявлено, какие конкретно ценности вносят наибольший вклад в вероятность вступления молодежи в общественные организации.

Первый фактор (ценность нравственности и благополучия) объясняет вероятность вступление в организации по защите животных на 27,9 %, в организации по защите прав потребителей на 19,8 %, в религиозные или церковные организации на 12,2 % и в экологические организации на 10 %.

Третий фактор (ценность самостоятельности и новизны) объясняет вероятность вступления в спортивные организации или организации, связанные с проведением досуга на 12,7 %, в организации, связанные с искусством, музыкой, творчеством или образованием на 24,6 %. Первый и третий фактор вместе также вносят вклад в объяснение вероятности вступления в гуманитарные или благотворительные организации на 13,1 %. 455

Так как первый фактор объясняет участие в общественных организациях для 5 моделей из 10, что является наиболее весомым показателем среди остальных факторов, целесообразно рассмотреть ту модель, в которой в качестве независимой переменной выступает только он. Такая модель показывает, что верно предсказанными в этом случае являются в среднем 70 % наблюдений. Таким образом, базовые ценности нравственности и благополучия являются преобладающими при вступлении молодежи в представленные общественные организации.

Из результатов проведенного анализа ценностей можно сделать вывод о том, что у молодежи доминирует ориентация на альтруизм. Эта тенденция является весьма обнадеживающим фактором в плане развития, как индивидуального, так и группового социального капитала.

Теперь обратимся к анализу социальных норм молодежи через отношения респондентов к социальным девиациям, широко распространенных в российском обществе. Для выявления современных социальных норм были использованы индикаторы, заимствованные из опросника Всемирного исследования ценностей [6].

Большинство опрошенных полагают, что «никогда не заслуживает оправдания» избиение мужем жены – 75 %, получение взятки, используя служебное положение – 51 %, самоубийство – 32 %, гомосексуализм – 31 %, проституция – 30 %. Характерно, что при этом, по мнению опрошенных, всегда заслуживает оправдания эвтаназия, т.е. лишение жизни неизлечимого больного с его согласия, – 30 %, развод – 30 % и снова гомосексуализм – 22 %.

Для дальнейшей проверки гипотезы был проведен факторный анализ. Предварительно данные прошли проверку на пригодность. Выбросов обнаружено не было. Значение выборочной меры Кайзера–Мейера–Олкина превысило 0,6 (КМО = 0,803), следовательно, построенная факторная модель оказалась также пригодной для дальнейшего ее анализа. Нулевая асимптотическая значимость указала на то, что значимые корреляции между переменными существуют (a < 0,05). Также кумулятивный процент указывает на то, что полученные факторы на 66,5 % объяс- няют всю группу переменных, что является довольно хорошим показателем.

В результате проведения факторного анализа было выделено три фактора.

Первый фактор описывает оправдание таких широко распространенных девиаций как аборт, проституция, самоубийство, гомосексуализм, развод. За исключением эвтаназии, так как в России она находится вне закона и не имеет широкого распространения. Поэтому можно предположить, что с одной стороны в ряде случае она совершается нелегально, а с другой – многие граждане, возможно, поддержат ее официальное разрешение. Описательная сила равна 38,8 %.

Второй фактор выражает склонность респондентов оправдывать получение взятки, неуплату налогов, если имеется такая возможность, оправдывать получение государственных пособий, на которые они не имеют права, проезд без оплаты в общественном транспорте (18,5 %). Иными словами антигосударственные, противоправные действия экономического характера.

Третий фактор включает в себя избиение жены (9,1 %).

Таким образом, на уровне бессознательного молодежи наиболее значимой латентной переменной среди выделенных социальных норм выступает оправдание девиаций, широко распространенных в современном российском обществе: аборт, проституция, самоубийство, развод, гомосексуализм, эвтаназия (последние две присутствуют в нашей стране в неманифестиро-ванной форме). Важно заметить, что подобное снисхождение и оправдание девиаций препятствует развитию и реализации социального капитала.

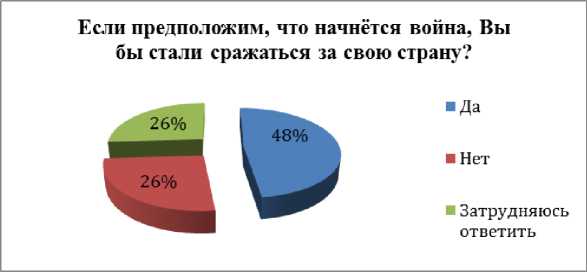

Одной из наиболее значимых социальных норм в любом обществе, которые регламентируют формирование и реализацию социального капитала его представителей является патриотизм. Он выступает одновременно и как важнейшая социальная ценность, и как основа механизма реализации социального капитала. Согласно данным, приведенным на рис. 3,5, средний уровень патриотизма респондентов на вербальном уровне проявился в их готовности сражаться за свою страну, если начнется война: так ответили 48 % молодежи г. Перми (рис. 1).

Рис. 1 Распределение ответов на вопрос «Если предположить, что начнется война, Вы бы стали сражаться за свою страну?»

Описанная выше средняя поведенческая готовность респондентов проявлять свой патриотизм (и, соответственно, накопленный ими социальный капитал), при необходимости сражаясь за свою Родину, в целом корреспондирует с чувством их гордости за свою страну (рис. 2)

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы гордитесь тем, что Вы россиянин?»

Вместе с тем следует учитывать, что степень патриотизма не всегда непосредственно зависит от уровня накопленного социального капитала: даже индивид с невысоким социальным капиталом может быть активным патриотом, готовым отдать все, что он имеет, ради благополучия Родины. С другой стороны, обладание мощным социальным капиталом отнюдь не означает наличия 458

у человека патриотических чувств и готовности реализовывать свой социальный капитал на пользу своей стране. Так, очень трудно назвать патриотическими действия многих представителей российской элиты, которые замешаны в коррупции. Поэтому важным фактором реализации патриотических устремлений выступают высшие нравственные ценности, которые одновременно являются мотивационной основой социального капитала.

Исследование, проведенное нами в Перми, показало наличие неоднозначных и разноплановых тенденций в формировании и реализации социального капитала молодежи.

Прежде всего, следует отметить, что у молодых людей преобладает так называемый закрытый социальный капитал, который опирается на ограниченную мораль. Это означает, что молодежь в большей мере настроена вступать в доверительные социальные отношения лишь со своим ближайшим окружением. Радиус доверия в таком случае невелик и способен поддержать возникновение лишь узких групп интересов. Так, молодежь не доверяют институтам власти и их представителям. Исключением является губернатор, суд и профсоюзы. Тем не менее, доверие к людям в целом имеет неплохие показатели, при этом подавляющее количество респондентов ответило, что их окружение неоднородно. Таким образом, не смотря на клановую структуру молодежи, большинство опрошенных молодых людей отметили наличие у них разнообразных социальных связей, что создает возможность двигаться внутри этих неоднородных объединений. Этот факт говорит о том, что у молодежи есть потенциал построения разветвленных социальных сетей, которые могут стать основой для развития социального капитала и фундаментом для решения ряда проблем у молодых людей, например, при вопросах трудоустройства. Так как наличие подобных «кланов», предполагают выстраивание определенной системы и иерархии отношений между ними, которая преобразуется в основу социальной структуры города, наименее социально-экономически обеспеченная молодежь теряет ряд преимуществ при поиске вакантного рабочего места. Именно принадлежность к подобному кластеру и выступает своеобразным социальным лифтом. Как отмечают многие исследователи, для России характерна специфика вертикальных со- циальных перемещений индивидов именно в составе подобного рода кланов [7].

Подводя основные итоги исследования, нужно также отметить, что в связи с низким уровнем доверия молодежи к властям, местным органам управления г. Перми следует проводить более активное взаимодействие с молодыми людьми для преодоления ее недоверия к ним. Такое взаимодействие позволит установить прочную связь между молодежью и органами власти, которая будет сопровождаться обсуждением текущих социальных проблем и успешным их разрешением. Это станет мощной основой для самореализации молодежи, прежде всего, в социальноэкономическом плане, позволит им беспрепятственно развиваться и повышать общее благосостояние общества. Таким образом, появится мощный толчок для развития социального капитала, как на индивидуальном, так и на групповом уровне.

Необходимо сконцентрировать внимание на развитии корпоративной культуры в профессиональных коллективах и среди учащихся. Это позволит ускорить процесс передачи информации, что является немаловажным ресурсом развития любой организации, а так же скооперирует молодежь в пределах единых ценностей и норм. Следует поощрять участников создания инноваций и членов общественных организаций, предоставляя молодежи благоприятную обстановку для самореализации. Это станет стимулом для повышения социальной активности и также приведет к росту инновационной деятельности, что благоприятно отразится как на престиже города, так и на самой молодежи, в частности ее социальном капитале.

С. 130–144.

Список литературы Социальный капитал молодежи (на примере г. Пермь)

- Гужавина Т.А. Социальный капитал региона как фактор модернизации // Проблемы развития территории. 2016. № 1(81). С. 130-144.

- Гендугова М.Н. Социальный капитал как фактор формирования гражданственности молодежи // Социология власти. 2011. № 4. С. 117-124.

- Лапин Н.И., Беляева Л.А. Программа и типовой инструментарий "Социокультурный портрет региона России" (Модификация - 2010). М., МФРАН, 2010. 111 с.

- Татарко А.Н., Лебедева Н.М. Ценности и социальный капитал как основа социально-экономического развития // Journal of Institutional Studies. 2010. Т. 2, № 1. С. 17-34.

- Насиновская Е.Е. Методы изучения мотивации личности. Опыт исследования личностно-смыслового аспекта мотивации: учеб.-метод. пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. 80 с.

- World Values Survey (2010-2014). URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp (дата обращения: 10.09.19).

- Немировский В.Г., Немировская А.В. Социальная структура и социальный капитал населения Красноярского края: монография. Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. 159 с.