Социальный капитал российского региона: состояние и динамика

Автор: Гужавина Т.А.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 4 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Базовой характеристикой системы социальных отношений, возникающих в территориальном сообществе, выступает социальный капитал. В условиях происходящих глобальных трансформаций, проявляющихся как в масштабах страны, так и на региональном уровне, возникает необходимость анализа изменяющейся социальной реальности. В качестве перспективной объяснительной модели при анализе происходящих социальных изменений нами рассматривается концепция социального капитала. Исходя из данного теоретического подхода была поставлена цель проанализировать состояние и динамику социального капитала территориального сообщества Вологодской области. Новизна работы состоит в получении аналитических данных за счет проведения уникального многолетнего мониторингового наблюдения. Использовалась авторская методика определения уровня накопленного социального капитала на основе его интегрального индекса, рассчитываемого для каждого респондента. С помощью этого индекса выделяются группы носителей социального капитала, характеризующиеся различным объемом социальных ресурсов, которые могут служить фактором неэкономического развития. Эмпирической базой исследования являются результаты опросов общественного мнения, проведенных в 2016, 2019, 2020 и 2021 гг. среди населения Вологодской области по многоступенчатой, квотированной по поселенческим и демографическим характеристикам, случайной на этапе отбора респондентов выборке. В ходе исследования выделены достаточно стабильные группы, сохраняющие свои границы в течение всего времени наблюдения. Зафиксированные за период наблюдений изменения индекса социального капитала служат показателем его динамичности. Выявлено влияние факторов внешней среды, например пандемии, которая сказалась на потере социального капитала. Результаты анализа свидетельствуют, что разные локальные сообщества различались как объемом потерь социальных связей, так и способностью к их восстановлению. Наименьшие потери и более быстрое восстановление наблюдались в сельской местности. Результаты работы могут быть использованы в деятельности федеральных, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, научных и образовательных организаций при анализе социальных процессов в региональных территориальных сообществах, а также служить основой для дальнейших исследований по рассматриваемой тематике.

Социальный капитал, индикаторная модель, интегральный индекс, территориальное сообщество, динамика социального капитала, территориальность

Короткий адрес: https://sciup.org/147241687

IDR: 147241687 | УДК: 332.14 | DOI: 10.15838/esc.2023.4.88.14

Текст научной статьи Социальный капитал российского региона: состояние и динамика

В настоящее время в российском обществе под воздействием целого ряда глобальных по своей сути обстоятельств формируется принципиально новая социально-политическая и экономическая ситуация, требующая понимания и анализа имеющихся в обществе ресурсов, в том числе социальных, к числу которых относится социальный капитал.

В последние годы социальный капитал стал достаточно популярным понятием в академических теориях и исследованиях, приобрел влияние как основа для принятия политических решений, необходимых для формирования повседневных практик в целях достижения социальной интеграции. Широко понимаемый в контексте социальных связей, которые влияют на личные взаимодействия, он также применим для объяснения индивидуальных и групповых различий. Стало возможным использовать данный концепт для объяснения разнообразных явлений практически во всех сферах жизнедеятельности социума. Вместе с тем его нельзя назвать окончательно устоявшимся, что порождает различные подходы к трактовке самого феномена и приводит либо к расширенному его толкованию, либо к сведению к одному из компонентов, т. е. отказу от структурного подхода.

В мировой практике интерес к социальному капиталу достаточно широк. Так, например, социальный капитал включен в качестве субиндекса при расчете Глобального индекса устой- чивой конкурентоспособности (GSCI)1, позволяющего измерить конкурентоспособность стран не только с помощью показателя ВВП. В США разработан атлас социального капитала2, содержащий данные о социальном капитале в каждом районе, средней школе и колледже. Его создатели считают, что социальный капитал играет важную роль в достижении различных результатов, от дохода до здоровья. Атлас позволяет получить ответы на вопросы, связанные с социальной мобильностью. В Великобритании данные о социальном капитале собираются офисом национальной статистики3 на постоянной основе.

Изучение социального капитала – это исследование форм и характера существующих социальных связей между субъектами. Социальный капитал является характеристикой прежде всего территориального сообщества, поскольку его носителями выступают жители конкретной территории. Подтверждением служит и сам факт возникновения концепции на основе исследования поведенческих практик в тер- риториальных сообществах (Putnam, Helliwell, 1995; Callois, Schmitt, 2009; Panebianco, 2013). Данная характеристика территориального сообщества позволяет получить информацию о его структурных свойствах, о наличии социальных ресурсов и их распределении между различными социальными группами, о существующих практиках его возникновения и использования, о влиянии институциональной среды, политического строя, религиозных, культурных и других факторов на его состояние.

Теоретические основы исследования

В условиях современности под влиянием трендов перехода от индустриального общества к постиндустриальным структурным характеристикам общества претерпевают изменения (Черныш, 2019). Социальные объекты начинают восприниматься не как вещи, а как процессы, не как существующие, а как становящиеся. По словам П. Штомпки, в науке утверждается положение о том, что социум представляет собой не просто динамический процесс, а непрерывный процесс изменений. Общество, по мнению ученого, «скорее формируется, нежели существует, и при этом оно складывается скорее из событий, нежели из объектов» (Sztompka, 1991).

Разработка концепции социального капитала стала ответом на ряд накопившихся проблем и вызовов прежде всего экономической теории. В ней очевидно проявляется установка на интеграцию традиционных экономических концепций с социологическими и политологическими построениями. Ее включение в концептуальный арсенал исследований может способствовать более адекватному пониманию характера социально-экономического и политического развития России по инновационному пути (Рожков, 2009).

Расширение использования категории «капитал» в социологии стало возможным во многом благодаря концепции человеческого капитала Г. Беккера (Becker, 1964). Значимым шагом в становлении концепта послужил также выполненный П. Бурдьё систематический анализ социального капитала. Он определил эту форму как «агрегацию действительных или потенциальных ресурсов, которые связаны с включением в прочные сетевые или более-менее институализированные отношения взаимных обязательств или признаний» (Bourdieu, 1985). Подход П. Бурдьё можно назвать инструментальным, поскольку ученый акцентировал внимание на пользе, получаемой индивидами вследствие постоянного участия в группах с целью получения некоторого ресурса. «Выгода, которая аккумулируется благодаря членству в группе, является базисом возможных солидарностей» (Bourdieu, 1985). П. Бурдьё определил социальный капитал и как фактор социального поведения. Говоря о полях социальных отношений и связывая их с формами капитала, он идентифицировал экономический, культурный, социальный и символический капиталы, утверждая, что распределение капиталов в пространстве социальных отношений детерминирует социальное поведение людей через формирующийся соответствующий габитус. Габитус, представляя собой установку, применительно к социальному капиталу – это прежде всего доверие. На наш взгляд, такая трактовка доверия позволяет понять, как доверие генерирует практики и представления индивидов. Поскольку в габитусе сохраняется постоянство в изменении, то доверие как габитус является механизмом практик взаимодействия акторов в различных структурах. Доверие дает возможность акторам, занимающим схожие социальные позиции, идентифицировать друг друга, взаимодействовать между собой, выстроить отношения (Гужавина, 2018). Важнейшим условием формирования социального капитала принято считать ассоциативную деятельность, на роль которой в жизни социума обратил внимание еще А. де Токвиль (Токвиль, 1992). Современные исследователи сравнивают его с клеем, соединяющим индивидов в единое сообщество (Бузгалин, 2011).

В настоящее время существует целый ряд трактовок социального капитала, отличающихся методологическим разнообразием. В процессе становления концепции теоретики опирались на наиболее значимые с их точки зрения характеристики феномена. Так, Дж. Коулман связал социальный капитал с организацией общества, считая, что именно социальная организация образует социальный капитал (Coleman, 1993). Р. Патнэм утверждал, что социальный капитал обозначает функции социальной организации (Putnam et al., 1993). Именно этот подход позволил ему описать различные типы социальных связей и отношений, на них базирующихся. Кроме того, ученый обратил внимание на особые формы социальной организации, такие как доверие, нормы и сети. Подчеркивая значение сетей, Р. Патнем писал, что социальный капитал – это «связи между индивидами, социальными сетями и нормами взаимности и доверия, которые вытекают из них» (Putnam et al., 1993).

Э. Остром связывает свою трактовку социального капитала с нормами и правилами взаимодействия между индивидами (Ostrom, 2000). Именно они, вписываясь в повторяющуюся деятельность, образуют коллективные действия.

Достаточно часто в публицистике социальный капитал сравнивают со смазкой в механизме социальных взаимодействий. И авторы недалеки от истины, поскольку благодаря социальному капиталу облегчаются взаимодействия сторон. По мнению исследователей, это происходит потому, что включаются персонифицированные механизмы, например персонифицированное доверие (Афанасьев и др., 2016).

Разнообразие социальных связей, составляющих саму сущность социального капитала, нашло отражение в типологизации его видов. Так, Р. Патнем выделил бриджинговый социальный капитал, ориентированный на создание акторами достаточно широких связей, расширяющих границы группы. В этом случае люди создают широкие сети контактов с разными по статусным позициям людьми, что обеспечивает им доступ к широким ресурсным возможностям. Второй тип Р. Патнем обозначил как бондинговый, ориентированный на прочные групповые связи, цель которых заключается в укреплении идентичности группы за счет ее однородности (Putnam et al., 1993). Выделение этих типов имеет важное смысловое значение, поскольку каждый из них порождает совершенно разные внешние эффекты. Ф. Пичлер и К. Уоллес предложили иную структуру видов социального капитала в зависимости от источника формирования последнего, выделив формальный, неформальный и семейный типы (Pichler, Wallace, 2007).

Еще одна интересная классификация была предложена российскими исследователями. При изучении социального капитала он был типологизирован как «открытый» и «закрытый», либо как «группы Патнема» и «группы Олсона» (Полищук, Меняшев, 2011). Объединяет все классификации один общий признак – степень прочности и устойчивости связей. При этом сильные связи создают определенные барьеры для контактов, тогда как слабые расширяют такие возможности. Именно слабые связи обеспечивают циркулирование информации в сетях, условия для коллективных действий акторов, их фасилитацию.

Понятие социального капитала основано на идее о том, что социальные отношения и социальные нормы могут предоставить доступ к ценным ресурсам, позволяющим улучшить благосостояние людей.

Методы и методология исследования

Социальный капитал рассматривается нами как неотъемлемая характеристика сформировавшейся социальной реальности. Данная категория представляет собой понятие, аналитически вычлененное из совокупности явлений жизнедеятельности людей. Социальный капитал – это совокупность отношений, формируемых на основе норм и ценностей, в первую очередь на основе доверия. Собственно, социальный капитал сосредоточен в том многообразии социальных связей, которыми обладает индивид (Афанасьев и др., 2016). В нашем исследовании под социальным капиталом понимаются сети социальных отношений, основанные на доверии и характеризующиеся общими нормами, ценностями и уровнем вовлеченности в них людей; полезные для общества, социальных групп внешние эффекты и результаты, генерируемые социальным взаимодействием в рамках этих сетей и ассоциаций (Гужавина и др., 2018, с. 35). Такой подход позволяет провести оценку состояния и динамики социального капитала сообщества с использованием количественных методов. В исследовании применялась авторская методика определения уровня накопленного социального капитала на основе его интегрального индекса, рассчитываемого для каждого респондента, что дает возможность выделять группы его носителей, характеризующиеся различным объемом имеющихся социальных ресурсов. Аналитические данные получены в ходе проведения уникального многолетнего наблюдения, ставшего, по сути, мониторинговым. Использованы результаты нескольких опросов, осуществленных на территории Вологодской области по сопоставимой методике и идентичному инструментарию4.

Индикаторная модель измерения социального капитала строилась для количественной оценки феномена социального капитала (Афанасьев и др., 2016). Она позволяет рассчитать интегральный индекс социального капитала И : ск ск доверие сети ценности и установки .

На основании индикаторной модели рассчитывается интегральный индекс социального капитала для каждого респондента, что позволяет выявить группы его носителей, оценить уровень накопленных социальных ресурсов. Респонденты, в основном выбиравшие позицию типа «не доверяю» / «не участвовал» / «никак не могу повлиять» и т. п., вошли в первую группу, которая была обозначена как обладатели минимального социального капитала (Иск < 2; условно – Тип 1). Во вторую группу были включены респонденты с более высоким индексом, они обозначены как обладатели социального капитала низкого уровня (Иск >= 2 и < 2,5; условно – Тип 2). Третья группа объединила респондентов с социальным капиталом среднего уровня (Иск >= 2,5 и < 3; условно – Тип 3). В четвёртую группу вошли носители относительно высокого уровня социального капитала (Иск >= 3 и < 3,5; условно – Тип 4). Респонденты с социальным капиталом высокого уровня были отнесены к пятой группе (Иск > 3,5; условно – Тип 5) (Гужавина и др., 2022).

Выделяемые группы включают в себя респондентов, демонстрирующих достаточно близкие жизненные позиции, имеющих в определённой степени схожие ценности и установки. Проводимые исследования показали, что по своему количественному составу группы достаточно стабильны, хотя и подвержены воздействию внешних факторов. Анализ говорит о разнообразии социально-демографических характеристик. Носителями социального капитала разного уровня оказываются люди независимо от образовательной, возрастной или гендерной принадлежности. Отсутствует и четкая зависимость от материального положения. Оговоримся, что исследование не охватило крайние по своим доходным позициям группы в силу сложности их достижимости. Таким образом, можно утверждать, что социальный капитал не имеет жесткой привязки к социально-демографическим и экономическим характеристикам респондента.

Новизна работы состоит в получении аналитических данных за счет проведения уникального многолетнего наблюдения, ставшего, по сути, мониторинговым. Ценность полученных аналитических данных заключается в возможности, во-первых, наблюдения за процессами формирования и концентрации социального капитала у носителей; во-вторых, выявления различий в объеме накопления ресурсов, источниками которых служат социальные связи и контакты индивида; в-третьих, оценки динамики названных процессов под воздействием внешних факторов, в частности пандемии коронавируса. Диагностика состояния социального капитала в территориальном сообществе позволила оценить характер его распределения среди населения. Учитывая зафиксированные колебания, предполагаем, что целенаправленное управленческое воздействие будет позитивно влиять на процесс восстановления и накопления социального капитала, что может иметь определённые социальные последствия в виде роста доверия в сообществе как между индивидами, так и по отношению к управляющим структурам, активизации структур гражданского общества, в частности через активизацию различных форм гражданского участия.

Результаты и обсуждение

Вологодская область считается одной из самых развитых среди регионов Северо-Западного федерального округа5. Для полноценной оценки ситуации в региональном сообществе важно иметь представление не только об экономических показателях, но и о нематериальных ресурсах, к числу которых относится социальный капитал (Гужавина, 2016). Для изучения социального капитала населения Вологодской области обратимся к пятилетнему опыту наблюдений, во время которых регулярно высчитывался уровень накопленного социального капитала респондентов. С учетом исследовательской модели проанализировано распределение социального капитала в зависимости от территориальной принадлежности его носителей (внутри региона).

Территориальность как характеристика социального капитала основана на том, что люди как физические существа в большинстве своем имеют определённую привязку к территории проживания и месту работы. Каждый населен- ный пункт – это локальное сообщество. Именно в таких локальных сообществах, где индивиды проходят свою социализацию, включаются в уже существующие системы контактов и связей, обогащают их новыми или освобождаются от невостребованных, и происходит формирование социального капитала.

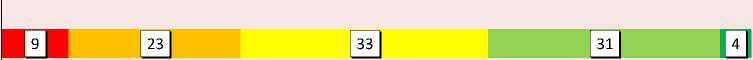

Результаты исследования, проведенного впервые в 2016 году, выявили сравнительно высокие показатели социального капитала. В крупных городах Вологодской области (Вологда и Череповец) порядка трети респондентов обладали социальным капиталом высокого или выше среднего уровня, однако в сельских территориях данная категория включает около одной пятой жителей, из-за чего в среднем по области доля людей с социальным капиталом высокого или выше среднего уровня составила лишь четверть населения. Общее количество обладателей социального капитала минимального и ниже среднего уровня примерно одинаково во всех районах Вологодской области (рис. 1) . Несколько хуже ситуация в крупном промыш-

Рис. 1. Распределение респондентов по уровню накопленного социального капитала в Вологодской области в 2016 году, % от числа опрошенных

Вологда

| i СК1 СК2 СК3 СК4 ■ СК5

Источник: данные опроса ВолНЦ РАН, 2016 г., N = 1500.

ленном центре – г. Череповце. Доля его жителей, обладающих минимальным социальным капиталом, составила 14%, что превысило значения этого показателя, характерные для других территориальных сообществ региона.

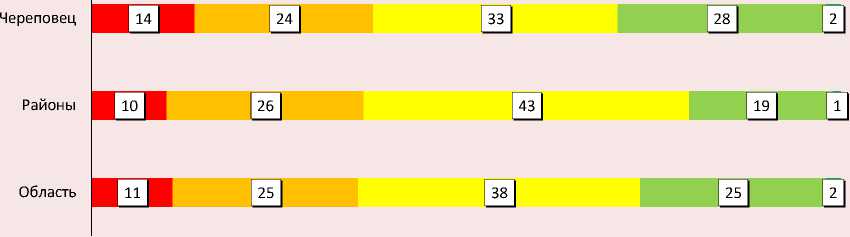

Замеры 2019 года выявили позитивную тенденцию к увеличению доли носителей социального капитала высокого и относительно высокого уровня. В Вологодской области доля носителей социального капитала первого (низшего) уровня уменьшилась на 4%, при этом количество обладателей социального капитала пятого (высокого) уровня стало больше на 2% (рис. 2). Следовательно, в регионе есть потенциал дальнейшего улучшения ситуации. Позитивные изменения произошли и в Череповце, где значительно снизилась доля респондентов, относящихся к группе с минимальным социальным капиталом.

Как и в 2016 году, в 2019 году Вологда продемонстрировала наилучшие показатели, описывающие состояние социального капитала. Одна из причин этого, на наш взгляд, заклю- чается в возможностях, существующих в городе для формирования новых связей и отношений, которые выступают своего рода средой для образования социального капитала. Вологда, являясь административным, культурным, образовательным центром области, создает больше возможностей для формирования широкой сети отношений. Здесь сосредоточены управленческие центры областного, городского и районного уровней, находятся штаб-квартиры политических партий и общественных организаций, таких как профсоюзы, региональное отделение Красного креста, Областная организация Всероссийского общества инвалидов и т. д. Кроме областных штабов подобных структур в городе действуют их городские отделения. Для примера отметим, что в Вологде в реестре СНКО зарегистрировано почти в три раза больше организаций, чем в Череповце6.

Череповец, как промышленный центр, не требует от своих жителей столь высокого уровня активности и не предоставляет для этого подобных возможностей. Меньше возмож-

Рис. 2. Распределение респондентов по уровню накопленного социального капитала в Вологодской области в 2019 году, % от числа опрошенных

Вологда

I ■ СК1 СК2 СК3 СК4 ■ СК5

Источник: данные опроса ВолНЦ РАН, 2019 г., N = 1900.

ностей для социальной активности у жителей малых городов и сельской местности. Кроме того, для сельских территорий большее значение имеют неформальные контакты и родственные связи. Именно по этим каналам идут информационные потоки, многие вопросы решаются в рамках сложившихся практик, носящих традиционно неформальный характер.

В ходе исследования выявлена такая отличительная черта социального капитала, как его неравномерное распределение между обладателями. В качестве факторов влияния в данном случае мы выделяем территорию проживания и масштаб поселения.

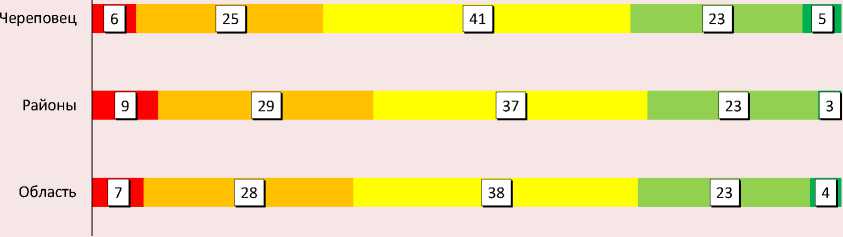

В 2020 году в рамках анализа зафиксировано некоторое падение уровня социального капитала населения Вологодской области в сравнении с докоронавирусным 2019 годом. Прежде всего произошло снижение доли носителей относительно высокого (4 группа) и максимального (5 группа) уровня социального капитала. Соответственно, доли носителей низкого и ми- нимального уровня социального капитала возросли, включив почти половину опрошенных (45%). Очевидно, что пандемический год нанес социальному капиталу серьезный ущерб. Самоизоляция, ограничения контактов, дистанцирование привели к ощутимым потерям в социальных отношениях. Усилились настороженность, психологическая напряженность, что отразилось в значительном росте негативных суждений (рис. 3).

Полученные данные позволяют сделать еще один вывод, характеризующий социальный капитал. Ограничение связей и контактов ведет к значительному падению уровня социального капитала и демонстрирует роль социальных связей и отношений для его производства. Пандемия помогла получить веские доказательства общественной природы социального капитала.

В 2021 году зафиксирована тенденция к восстановлению социального капитала, однако «допандемийный» уровень не был достигнут. Число носителей социального капитала мини-

Рис. 3. Распределение респондентов по уровню накопленного социального капитала в Вологодской области в 2020 году, % от числа опрошенных

Источник: данные опроса ВолНЦ РАН, 2020 г., N = 1918.

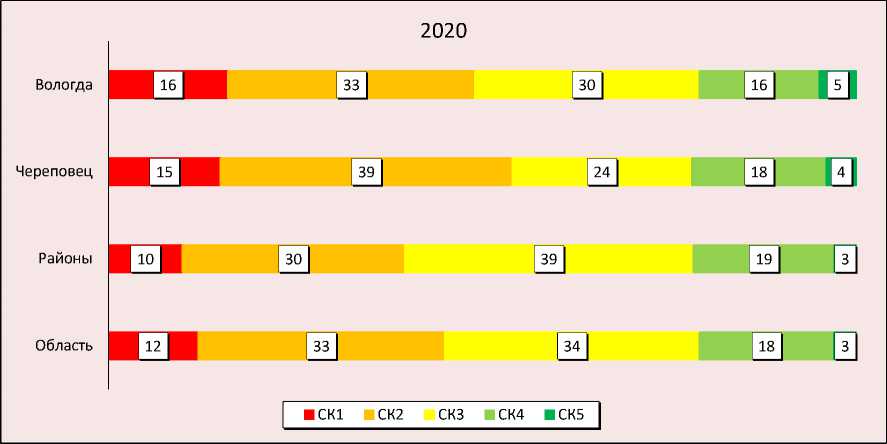

мального и низкого уровня хотя и существенно сократилось, но всё ещё превышало показатели 2019 года (рис. 4). Почти десятая часть жителей Вологодской области обладала минимальным уровнем социального капитала. В ответах респондентов данной категории преобладал выбор альтернатив, содержащих отрицание, т. е. утверждения о том, что они не могут никому доверять (ни людям, ни институтам), не могут никуда обратиться за помощью, не готовы объединяться с другими людьми, не считают себя способными повлиять на собственную жизнь в значимых масштабах и т. п. Чуть больше четверти опрошенных продемонстрировали обладание социальным капиталом высокого и относительно высокого уровня. Представителям данной категории присущи достаточно высокая готовность к объединению, уверенность в возможности оказать влияние на свою жизнь, наличие положительного опыта в вопросе межличностного и институционального доверия.

Позитивная динамика в сравнении с кризисным 2020 годом позволила сделать оптимистический прогноз относительно будущего социального капитала жителей региона. Пережив первый год пандемии, в 2021 году население Вологодской области начало постепенно вос- станавливать утраченные связи, но на момент проведения нового исследования ещё не смогло выйти на доковидные показатели. Следует отметить, что сказанное в большей степени относится к жителям крупных городов.

В районах ситуация, напротив, изменилась в лучшую сторону за счет как более низкого уровня падения социального капитала во время пандемии (в сравнении с крупными городами), так и более высоких темпов его восстановления в постковидный период. В 2021 году жители районов Вологодской области смогли улучшить показатели социального капитала, превзойдя даже уровень доковидного 2019 года (см. рис. 4).

Возможность восстановления отношений с прекращением ситуации локдауна привела к росту социального капитала (см. рис. 3). Как оказалось, инвестиции в виде поддержки личных связей и отношений имеют значение и не могут быть полностью заменены на контакты через информационные каналы. Позитивная динамика, выявленная в показателях за 2021 год в сравнении с кризисным 2020-м, позволяет делать оптимистические прогнозы относительно будущего состояния социального капитала, которым обладают жители региона.

Рис. 4. Распределение респондентов по уровню накопленного социального капитала в Вологодской области в 2021 году, % от числа опрошенных

I ■ СК1 СК2 СК3 СК4 ■ СК5

Источник: данные опроса ВолНЦ РАН, 2021 г., N = 1550.

Выводы

Полученные результаты дают возможность сделать несколько выводов относительно как методологии исследования, так и его итогов. Прежде всего следует отметить, что концепт социального капитала обладает значительным эвристическим потенциалом и помогает построить объяснительные модели. Разработанная авторская методика построения интегрального индекса, положенная в основу его измерения, была неоднократно апробирована в ходе ряда исследований и подтвердила свою валидность. Интегральный индекс социального капитала раскрывает широкие возможности не только по измерению социального капитала как латентной переменной, но и по выявлению её взаимосвязей с другими объектами социального континуума. Важно понимать, что помимо интерпретации полученного значения индекса происходит анализ его изменений во времени, колебаний в зависимости от происходящих в обществе социально-политических и экономических событий. Это открывает возможности построения различных прогнозов, что и выступает одной из важнейших функций науки.

Полученные на основе методики построения интегрального индекса аналитические данные позволяют оценить состояние социального капитала регионального сообщества, определить его характерные черты. В полной мере проявляют себя такие характеристики, как территориальность, неравномерность распределения и зависимость от типа поселения. Каждый населенный пункт – это локальное сообщество, и именно в таких локальных сообществах, где вначале формируется, а затем реализуется социальный капитал в виде связей и отношений, обнаруживаются различия в структуре населения по уровню накопления социального капитала. Во многом это связано с имеющимися в месте проживания возможностями для включения акторов в сети отношений, а также в деятельность различных общественных организаций, т. е. с развитием на конкретной территории структур гражданского общества.

Собранные за время наблюдений данные обусловливают вывод о наличии в территориальном сообществе достаточно стабильных групп, отличающихся по уровню накопленного социального капитала. Это говорит о формировании определенной структурной организации локального сообщества. Различия между группами, обладающими разным по объему социальным капиталом, – это прежде всего различия в имеющихся связях и отношениях, которые позволяют индивиду обратиться к ресурсам группы при решении своих задач или задач группы либо стать источником ресурсов для участников своей сети. Мы видим различия в доступе к благам, однако социальный капитал не является частным благом, он отнесен к общественным благам, что делает его достаточно гибким критерием.

Структурная характеристика территориального сообщества, выявленная на основе индекса социального капитала, является динамичным образованием. Границы выделенных групп слабо структурированы и подвержены изменениям под влиянием факторов внешней среды. Тем не менее наблюдение, охватившее период с 2016 по 2020 год, показывает наличие достаточно стабильных по доле входящих в них респондентов групп носителей социального капитала. Фиксируемые изменения не приводят к исчезновению группы как таковой. Колебания имеют место как в сторону увеличения количества выявленных групп, так и в сторону их уменьшения, при сохранении определенной численности состава. Особенно ярко динамизм обнаружил себя в период пандемии. Наблюдаемая динамика служит свидетельством как определенной устойчивости групп, так и их изменчивости под влиянием значимых внешних факторов. Сам фактор динамики показателей позволяет говорить о возможном управленческом воздействии на процесс формирования социального капитала.

Список литературы Социальный капитал российского региона: состояние и динамика

- Афанасьев Д.В., Гужавина Т.А., Мехова А.А. (2016). Социальный капитал в регионе: к вопросу измерения и построения индикаторной модели // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 6. С. 110–125. DOI: 10.15838/esc/2016.6.48.6

- Бузгалин А.В. (2011). Социальный капитал: клей, обеспечивающий устойчивость позднего капитализма, или гексоген в его основании? // Общественные науки и современность. № 3. С. 147–161.

- Гужавина Т.А. (2016). Социальный капитал региона как фактор модернизации // Проблемы развития территории. № 1 (81). С. 130–144.

- Гужавина Т.А. (2018). Габитус доверия и идентичность // Вестник Ереванского университета. Социология, экономика. № 1 (25). С. 39–46.

- Гужавина Т.А., Афанасьев Д.В., Косыгина К.Е. [и др.]. (2022). Коллективные действия и социальный капитал в российском обществе: монография. Вологда: Вологодский научный центр РАН. 228 с.

- Полищук Л., Меняшев Р. (2011). Экономическое значение социального капитала // Вопросы экономики. № 12. С. 46–65.

- Гужавина Т.А., Афанасьев Д.В., Воробьева И.Н. [и др.]. (2018). Региональный социальный капитал в условиях кризиса: монография. Череповец. гос. ун-т. Череповец: ЧГУ. 220 с.

- Рожков Г.В. (2009). Генезис инновационной экономики в России / под ред. С.Г. Ерошенкова. М.: МАКС Пресс. 888 с.

- Токвиль А. де (1992). Демократия в Америке: пер. с франц. М.: Прогресс. 554 с.

- Черныш М.Ф. (2019). Проблематизация социального: исследования социальной структуры и российская социология // Россия реформирующаяся. № 17. С. 48–60.

- Becker G.S. (1964). Human Capital. New York: Columbia University Press.

- Bourdieu P. (1985). The forms of capital. In: Richardson J.G. (Ed.). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood.

- Callois J.-M., Schmitt B. (2009). The role of social capital components on local eco-nomic growth: Local cohesion and openness in French rural areas. Review of Agricultural and Environmental Studies, 90(3), 257–286.

- Coleman J. (1993). The Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Belknap of Harvard UP.

- Ostrom E. (2000). Social capital: Fad or a fundamental concept? In: Dasgupta P., Serageldin I. (Eds.). Social Capital, a Multifaceted Perspective. Washington, DC: The World Bank.

- Panebianco S. (2013). The impact of social capital on regional economic development. In: ACSP Congress – Lovanio. Germany: Universität Kassel Publ.

- Pichler F., Wallace C. (2007). Patterns of formal and informal social capital in Europe. European Sociological Review, 23(4), 423–435.

- Putnam R., Helliwell J. (1995). Economic growth and social capital in Italy. Eastern Economic Journal, 21(3), 295–307.

- Putnam R.D., Leonardi R., Nanetti R.Y. (1993). Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.

- Sztompka P. (1991). Society and Action: The Theory of Social Becoming. Cambridge: Polity Press.