Социальный капитал в условиях виртуализации общества

Автор: Амирова Регина Ирековна

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 5, 2023 года.

Бесплатный доступ

Актуальность статьи определяется тем, что социальный капитал, который является предметом исследования, в современном обществе рассматривается как важная основа влияния на качество жизни страны. Раскрываются теоретико-методологические аспекты социального капитала в условиях виртуализации общества. Проведен анализ одного из инструментов измерения социального капитала в сегодняшнем информационном пространстве. Автором использованы следующие методы исследования: дедукция, индукция, обзор научных публикаций, сравнительный анализ статистических данных, метод описания. В результате получены следующие выводы: 1) киберпространство - новое измерение социального капитала, которое носит эволюционный характер; 2) в обществе, где активно пользуются Интернетом, создаются условия для развития индивидуального социального потенциала и повышения степени доверия; 3) необходимо обеспечить кибербезопасность от внутренних и внешних угроз.

Социальный капитал, цифровизация, виртуализация, киберпространство, информационно-коммуникационные технологии, кибербезопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/149143026

IDR: 149143026 | УДК: 331 | DOI: 10.24158/pep.2023.5.15

Текст научной статьи Социальный капитал в условиях виртуализации общества

Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия, ,

Institute for Social and Economic Research, Ufa Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia, ,

Одним из основополагающих направлений развития современного общества в условиях становления постиндустриального хозяйственного уклада является формирование социального капитала (Биглова, Хайрутдинов, 2018; Бэрзиня, 2015; Кропачева, 2019). Это предполагает удовлетворение возрастающих потребностей населения, создание предпосылок для формирования и эффективной реализации общекультурных и профессиональных компетенций, укрепления здоровья, повышения уровней жилищной обеспеченности и экономической безопасности1. С появ- лением в социокультурном пространстве новых искусственных сред возникают псевдоагенты социального капитала, обусловливающие то, что социальный капитал как процесс адаптации к общественной жизни играет еще бóльшую роль в жизни общества.

На сегодняшний день невозможно представить современную жизнь без информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Они стали настолько популярны, что если раньше являлись средством роскоши, то сегодня выступают неотъемлемым атрибутом образа жизни практически каждого россиянина. Для обыденной жизни это означает погружение в новые формы коммуникации и потребления, начиная с чтения новостей из Интернета, покупки различных товаров и услуг, общения с друзьями и родственниками, взаимодействия с органами власти и заканчивая дистанционным обучением и работой. Информационно-коммуникационные технологии служат одним из драйверов социально-экономического развития страны.

Дж. Коулман (Coleman, 1988), Р. Патнэм (1996) и Ф. Фукуяма (Fukuyama, 2000) рассматривают информационные технологии как предпосылки для развития институтов и организаций гражданского общества, обеспечивающих наращивание социального капитала. Такие отечественные исследователи, как О.Ф. Волочаева, Г.В. Косов и Н.В. Рахно трактуют информационнокоммуникационные технологии как один из инструментов измерения социального капитала (Во-лочаева и др., 2012: 96).

Отметим, что Интернет является одной из составляющих социального капитала и наиболее активно проявляется в условиях развития ИКТ и средств коммуникации. Сеть создает равные условия для субъектов, поскольку пользователи получают информацию на паритетной основе по сравнению с традиционными отношениями. Таким образом, образуются новые разновидности и способы социальных взаимодействий, которые оказывают влияние на социально-экономические показатели и результаты, нуждаются в особой организации и требуют комплексного рассмотрения (Жуковская, 2020).

Однако и в этой сфере в России существуют сложности. Процессы распространения ИКТ в обществе и их освоения населением происходят весьма неравномерно. Данные проблемы можно разделить на две группы: 1) технико-экономические (наличие инструментов для выхода в Интернет (компьютеров, планшетов, смартфонов), наличие и качество доступа к сети, ценовой фактор); 2) социально-экономические (состав населения, например молодежь активно пользуется современными ИКТ, менталитет, уровень культуры и образования, традиции).

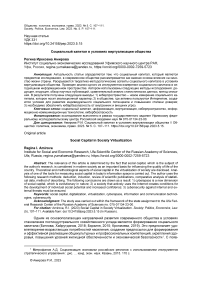

На рисунке 1 представлена количественная оценка использования устройств, с которых осуществляется выход во Всемирную сеть. Как показывают исследования, большинство респондентов для этого применяют мобильный телефон или смартфон – 89,5 %; 40,1 % предпочитают ноутбук или персональный компьютер. Наименьшая доля опрошенных (2,4 %) пользуется игровыми приставками. Распределение респондентов с учетом возраста показало, что максимальная частота использования мобильного телефона или смартфона для выхода в Интернет характерна для молодежи возрастной категории 31–35 лет (91,4 %) (Ишмуратова, 2022).

Рисунок 1 - Распределение ответов на вопрос: «Чем Вы чаще всего пользуетесь для выхода в Интернет?», % (Ишмуратова, 2022)

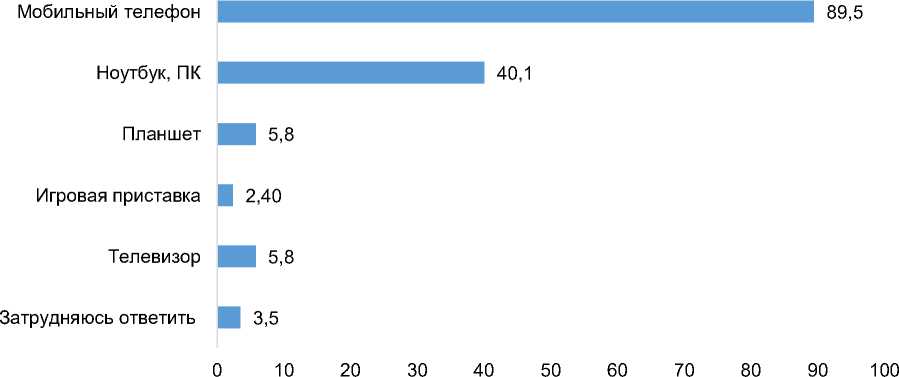

По данным статистики, в домашних хозяйствах в большинстве случаев выход во Всемирную сеть также осуществляется через мобильные телефоны или смартфоны и ноутбуки (рисунок 2).

Рисунок 2 - Доступ к Интернету в домашних хозяйствах по видам устройств, %1

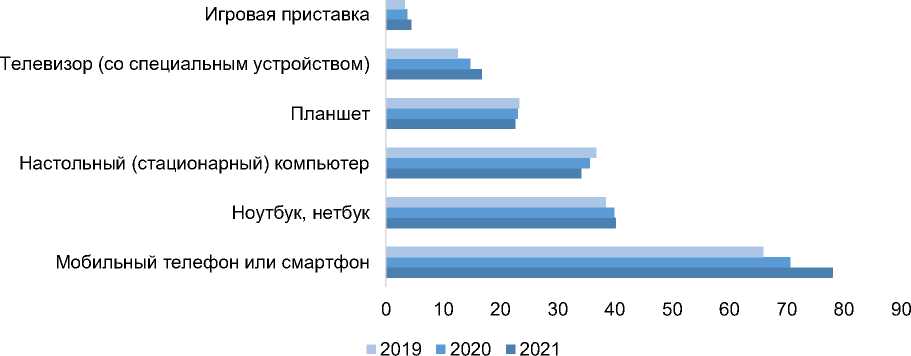

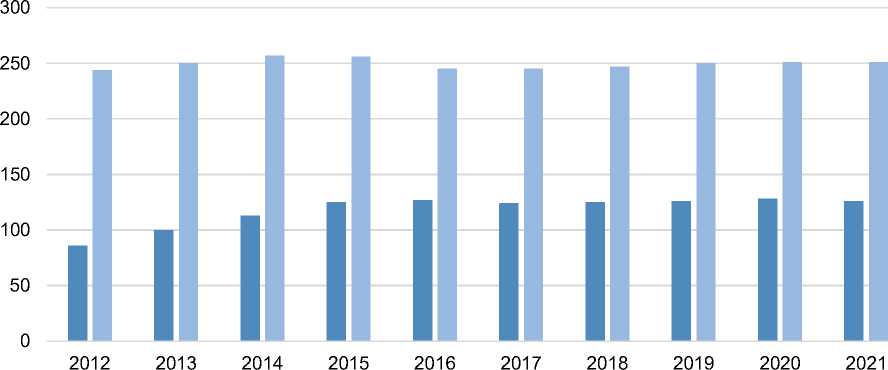

Рассмотрим одну из названных проблем, касающуюся наличия инструментов для выхода в Интернет, а именно – долю домохозяйств, имеющих персональные компьютеры, мобильные телефоны и гаджеты. Данные за последние 10 лет свидетельствуют, что доля домохозяйств с персональным компьютером демонстрирует неоднородный характер, что связано с финансовыми и временными изменениями (рисунок 3).

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Персональный компьютер Мобильный телефон

Рисунок 3 - Доля домохозяйств, имеющих персональный компьютер и мобильные телефоны, в общем числе домохозяйств, %

Если на начало 2013 г. соответствующий показатель возрос на 4,9 % к уровню 2012 г., то в 2014 г. – снизился на 0,4 %. Вероятно, это связано с экономическим кризисом, когда реальные доходы граждан сократились. С 2015 по 2017 г. наблюдался подъем по сравнению с цифрами предыдущих лет, в 2018–2019 гг. – снова спад, который также связан со слабым внутренним спросом в условиях повышения НДС, реальные денежные доходы снизились из-за сильного замедления роста реальных зарплат на фоне высокой базы прошлого года. В 2021 г. доля домохозяйств, имеющих персональный компьютер, увеличилась на 0,5 % по сравнению со значениями 2020 г.

Данные рисунка 3 свидетельствуют и о том, что доля домохозяйств, имеющих мобильные телефоны, в течение 10 лет также возрастает. В 2015 г. отмечается резкий скачок на 25,3 % по сравнению с цифрами 2014 г., а в 2016-м наблюдается резкий спад на 14,9 % по сравнению с показателем 2015-го, с 2017 по 2021 г. зафиксировано увеличение.

1 Рисунки 2–3 составлены автором на основе следующих источников: Индикаторы цифровой экономики: 2021 : стат. сб. / ВШЭ. М., 2021 ; Информационное общество в РФ. 2019 : стат. сб. / Федеральная служба государственной статистики ; ВШЭ. М., 2019 ; Информационное общество в РФ. 2020 : стат. сб. / Федеральная служба государственной статистики ; ВШЭ. М., 2020.

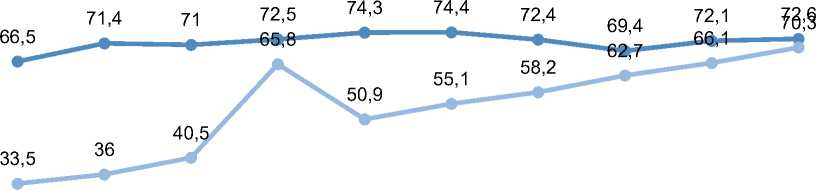

На рисунке 4 представлено количество персональных компьютеров и мобильных телефонов на 100 домохозяйств. Нужно сказать, что время диктует свои правила и персональные компьютеры вытесняются гаджетами и мобильными телефонами, что является предпосылкой трансформации. Данные графика свидетельствуют об активном распространении мобильных устройств, что связано с удобством пользования. С мобильным телефоном наши возможности не ограничены, где бы мы ни были, кроме того, с помощью телефона иногда проще и комфортнее совершать некоторые операции, чем посредством компьютера. Активность применения мобильных телефонов объясняется и стоимостной разницей с персональным компьютером. Уровень пользования населением смартфонами очень высок. Данный тренд указывает на то, что в современных реалиях основными устройством для выхода в Интернет является смартфон.

■ Число персональных компьютеров на 100 домохозяйств

■ Число мобильных телефонов на 100 домохозяйств

Рисунок 4 – Количество персональных компьютеров и мобильных телефонов на 100 домохозяйств

Таким образом, востребованность ИКТ с каждым годом увеличивается, а именно – возрастает роль Интернета в жизни каждого жителя России. Информационные технологии сегодня являются одним из главных ресурсов в обеспечении информационного взаимодействия между людьми, а также в системах подготовки и распространения информации.

Для пользования Интернетом необходимы персональные компьютеры, гаджеты, мобильные телефоны, видеоинформационные системы, которые с каждым годом совершенствуются. Данные средства быстро вливаются в культуру общества, так как они, во-первых, делают жизнь удобной; во-вторых, избавляют нас от производственных, социальных и бытовых проблем, которые возникают в процессе глобализации и интеграции мирового сообщества. В целом использование ИКТ снижает трансакционные издержки и способствует увеличению социального капитала.

Таким образом, если в прошлые века культура формировала образ жизни, передавалась из поколения в поколение, была коллективной памятью общества, принадлежала предкам, то представленные статистические данные демонстрируют развитие киберобщества. В нем все больше культурных символов оказываются нововведениями, которые создаются композиторами, писателями, кинематографами, людьми, занятыми в виртуальной среде. Так, последние данные GWI свидетельствуют о том, что типичный пользователь в настоящее время проводит в Интернете в среднем около 7 часов в день, а это означает, что человечество потратило в общей сложности 12 трлн часов, используя Интернет, только в 2021 г.1

Из-за создания виртуальных сообществ в киберпространстве возникает определенная субкультура и новое поколение людей, которые идентифицируют себя с другими людьми, одновременно существующих в социальном и виртуальном пространствах (Жданова, Черноярова, 2015). Пользователи в большинстве случаев отдают предпочтение сетевому пространству, тем самым формируется виртуальная культура, виртуальная среда становится обычным бытием человека (Полторанов, 2019, 2020).

В виртуальном мире существуют свои правила, нормы поведения и ценности, которые человек должен принять, чтобы стать частью этого мира, потому Интернет играет значительную роль в становлении индивида как личности. Из изложенного следует, что киберпространство – новое измерение социального капитала, которое носит эволюционный характер. Как результат – формируется запрос на необходимость обеспечения кибербезопасности от внутренних и внешних угроз. Ключевую роль в этом отношении играет государство, которое требует четкого регулирования данной сферы.

Список литературы Социальный капитал в условиях виртуализации общества

- Биглова Г.Ф., Хайрутдинов Р.А. Социальное инвестирование - перспективный инструмент развития социализации экономики // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2018. № 1 (139). С. 100-105.

- Бэрзиня К. Теоретические подходы к социальному капиталу: перспективы науки управления // Сибирский экономический вестник. 2015. № 1. С. 49-60.

- Волочаева О.Ф., Косов Г.В., Рахно Н.В. Политические процессы в контексте геоинформационной парадигмы: механизмы, векторы развития: монография. Ставрополь, 2012. 181 с.

- Жданова Т.А., Черноярова Н.С. Влияние виртуальной среды на социализацию современной молодежи // Ученые заметки ТОГУ. 2015. Т. 6, № 2. С. 126-127.

- Жуковская О.Ю. Социальный капитал и социальные сети в условиях цифровизации: взаимовлияние и особенности реализации // Цифровая трансформация. 2020. № 4 (13). С. 21-33. https://doi.org/10.38086/2522-9613-2020-4-21-33.

- Ишмуратова Д.Ф. Приоритеты и особенности поведения молодежи в интернете // Современные тенденции развития социальной активности молодежи: монография / под общ. ред. Д.Ф. Ишмуратовой. Уфа, 2022. С. 50-90.

- Кропачева Д.С. Социальный капитал современного общества // Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве. 2019. Т. 2, № 8. С. 282-286.

- Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. М., 1996. 288 с.

- Полторанов Д.В. Виртуализация социализации в массовой культуре // Правовые и социально-экономические проблемы современной России: теория и практика: сб. ст. VIII Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Н.Б. Барановой и др. Пенза, 2020. С. 188-191.

- Полторанов Д.В. Влияние информационной безопасности на современного человека и общества // Качество. Инновации. Образование. 2019. № 4 (162). С. 60-66. https://doi.org/10.31145/1999-513x-2019-4-60-66.

- Coleman J.S. Social capital in the creation of human capital // American Journal. 1988. Vol. 94. P. 95-120. Fukuyama F. Social capital and civil society // IMF Working Papers. 2000. https://doi.org/10.5089/9781451849585.001.