Социальный конфликт как индикатор общественного развития

Автор: Лихоносова А.С.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 3 (5), 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию роли социального конфликта как показателя уровня общественного развития. Предложено авторское мнение относительно зарождения социального конфликта, этапов его протекания и итоговых последствий. Обосновано, что основной формой общественного развития являются социальные противоречия. Социальный конфликт представлен в виде математической функции интеграла, что позволяет проводить детальный его анализ. Сделан вывод, что конфликты являются формой реальных общественных связей, которые выражают взаимодействие личностей, отношения социальных групп при несовпадении их потребностей и мотивов.

Общество, глобальные проблемы, общественное развитие, техногенная цивилизация, социальный конфликт, рефлексия, социальные группы, социальные субъекты, общественное благо, индикатор развития, интегральный показатель

Короткий адрес: https://sciup.org/149131018

IDR: 149131018 | УДК: 314.06

Текст научной статьи Социальный конфликт как индикатор общественного развития

Будущее общества напрямую зависит от его прошлого и настоящего. Оценив то состояние, в котором общество находится сейчас, а также те предпосылки, которые привели к этому состоянию, можно прогнозировать как ближайшее, так и не самое ближайшее его будущее. Любому здравомыслящему человеку сегодня становится понятно, что человеческая цивилизация находится в глубочайшем кризисе, а в скором будущем ее ожидают масштабные социальные, экономические, политические, природные и прочие потрясения.

В настоящее время существует ряд глобальных, жизненно важных проблем, требующих безотлагательного решения. Это в первую очередь проблема экологии и окружающей среды, проблемы перенаселения и нехватки продовольствия, конфликты на межнациональной и религиозной почве, эпидемии СПИДа, наркомания и прочие. И человечество подошло к такому этапу в своем развитии, когда эти проблемы выходят за границы отдельных государств и принимают общемировые масштабы.

Пожалуй, первоочередной задачей сейчас является спасение природы, окружающей среды. Если не защитить от вырубки и уничтожения леса в Южной Америке и Центральной Африке [1], которые называют «легкими планеты», то в ближайшее время они исчезнут полностью, что приведет к прекращению выработки кислорода на Земле. Всем известно о все более расширяющихся озоновых дырах, которые являются угрозой для всего живого на планете, о парниковом эффекте [4], об уничтожении и вымирании животных и растений. Современная техногенная цивилизация завоевывает все большее пространство, распространяется по всему миру. Все меньше и меньше становятся островки живой природы, не тронутой и не обезображенной деятельностью человека.

Резкий рост населения земного шара повлек за собой кроме демографических проблем так же и проблему нехватки продовольствия. Наиболее остро она ощущается в беднейших странах Азии, Африки и Латинской Америки [9]. Следствием этого является ежегодное освоение все новых и новых территорий, ранее не занятых человеком. Однако владельцы сельскохозяйственных угодий стремятся в короткие сроки при минимальных затратах получить наибольшую прибыль. Это оборачивается нещадной эксплуатацией земли. Обработка земельных угодий ведется без научной основы, с использованием вредных химических удобрений и веществ. В результате неправильной обработки почва подвергается эрозии, то есть выветриванию плодородного слоя, после чего происходит опустынивание, и эти земли становятся непригодными для жизни [7, с. 252]. Наиболее наглядным примером такого процесса является пустыня Сахара на севере Африки, появление и расширение которой есть результат безответственной деятельности человека. Там с каждым годом пустыня поглощает участок земли, равный территории среднего европейского государства [6].

Но бесконечно эксплуатировать природу нельзя, и в ряде регионов, где традиционно разрабатываются те или иные ресурсы, их запасы или уже исчерпаны, или прогнозируется их скорое завершение. Это повлечет за собой обострение борьбы мировых держав за сферы влияния на планете, и, как следствие, возникновение новых социальных конфликтов и «горячих точек». Зачастую межэтнические и религиозные конфликты провоцируются какой-либо третьей стороной с целью достижения своих чисто политических или экономических целей.

Безусловно, что за всем этим стоит борьба монополий, крупного капитала за новую прибыль и в конечном счете за власть. Но, на наш взгляд, истинная и основная причина всех бед заключается не в экономических или политических процессах, а в самих людях, в глубоких нравственных пороках человеческого общества, «общества потребления». Нежелание искоренять в себе жадность, лень, лицемерие и невежество ведет общество в тупик.

Именно с морально-нравственными аспектами наиболее тесно связаны такие явления, как массовое распространение наркомании, алкоголизма, а также СПИДа.

Таково положение на сегодняшний день. Но есть ли выход из этой ситуации? Вариантов развития два. Если в ближайшее время ничего не изменится, и разрушительные тенденции продолжатся, то вступят в силу процессы саморегуляции и самоорганизации [8]: природные катаклизмы, войны, эпидемии, крупные социальные потрясения. Чтобы этого избежать, нужно стремиться создавать такие благоприятные условия, чтобы любой возникающий социальный конфликт становился новым витком спирали развития этого общества – качественно новым этапом его существования.

Любой конфликт следует в первую очередь воспринимать как проявление чей-то инициати- вы, доказательств любым способом собственной правоты, то есть катализатором к чему-то новому, к изменению того состояния, что есть сейчас. Именно эту характеристику конфликта и следует считать основополагающей, поскольку любое развитие возможно только лишь посредством преодоления преград и противостояния. Только в такие моменты приходят новые идеи и пути решения сложных ситуаций, а слепое покорение и исполнение навязанных действий, выполнение чьих-то команд – ведет к стагнации и атрофированию общественной позиции.

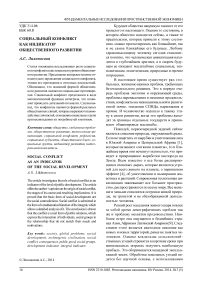

Для понимания роли социального конфликта в процессе общественного развития следует рассмотреть особенности формирования социальных конфликтов (см. рис. 1).

В первую очередь происходит умственное конструирование определенной идеи. Обосновываются принципы и системы средств, с использованием которых должны строиться понятия, лежащие в основе этой идеи. После построения так называемых основных рабочих подпространств происходит неосознанное формирование двух пространств: позиционного – методологического обеспечения и рефлексивного – возникающего по типу производной, оно же будет противоречивым и запрещающим.

На этом этапе возможны два типа рефлексии: трансцендирующая – рефлексия, которая дает возможность перемещения мысли от одной системы средств или действительности к другой, и рефлексия запределивающая, организованная в тех же средствах, что и рабочее методологическое пространство. С одной стороны, рефлексивная позиция дает запрет на рефлексивные действия, а с другой – контролирует работу по созданию соответствующих различений и ограничений. На основе этого разворачивается позиционная карта мышления, которая может в себя включать умственные позиции, деятельностные позиции, социально-исторические конфликты. В ней можно выделить базовые траектории. Одна траектория – движение в познании и мышлении, другая – движение в мышлении и произведении. Дальше мышление познающее разворачивается в серию позиций, связанных с исследовательской деятельностью или с исследованием как деятельностью. А мышление создает, разворачивается в серию позиций, связанных с проектированием или проектировочной деятельностью. Очень важна позиция, которая задает связь и переход от подпространства умственной работы в подпространство деятельности. Это позиция, в

Идея

Совместная деятельность

Социальный конфликт

Реакция

Мышление

Сти

Недостаток

Потребность

Общественное развитие

Рис. 1. Формирование и влияние социальных конфликтов на общественное развитие

Познание

Сотрудничество

Социальный конфликт

Сопротивление

Примечание. Составлено автором.

которой реализуется система средств конструкторского мышления или работа конструирования.

Работа конструирования проводится в мышлении, но всегда – на том или ином материале, в данном случае – на материале деятельности. Конструкторское мышление создает системы исследовательской работы и, тем самым, включается в исследовательскую деятельность, соответственно, организует мышление в системах проектной деятельности.

Социально-исторические конфликты, которые задают смену картин мира и тенденций социокультурной ситуации. Переходные позиции от зоны типов деятельности в исторических конфликтах – это позиция организатора, руководителя и управленца, и промежуточная, обеспечивает управленца и связывает исследовательскую и проектную работу. Конструктор и управленец осуществляют связь методологически организованного мышления с ситуациями, в которых разворачиваются конфликты людей или социальных групп в обществе.

Люди, которые поддерживают или отрицают данные воздействия, сами того не осознавая, придают «идее конфликта» новые очертания.

Для четкого представления роли социального конфликта в общественном развитии преобразим его сущность математическими выражениями. Наиболее тождественным данному процессу является интеграл, как сумма после- довательностей, противоположность дифференциала; целая величина, сумма бесконечно малых частей одного целого [2, с. 500]. Именно так происходит с зарождением и распространением конфликтной ситуации – сама она возникает неосознанно, в процессе стремления сторон доказать свою правоту, а впоследствии привлекая новые дополнительные структуры – факты, предположения, третьи стороны, приобретает определенное направление, получает собственные очертания и становится целостным социальным явлением.

Прежде чем переходить к толкованию катализирующей роли социального конфликта в процессе общественного развития, следует остановиться на определении сущностных характеристик и разъяснении выбора исследованных категорий. Почему речь идет об общественном развитии, а не гражданском, например? Некоторые авторы не видят разницы между приведенными понятиями, но украинский язык приводит довольно прозрачные и четкие определения. Выбор категории «общественный» обоснован его словарным определением – общественный направлен на пользу общества [там же, с. 262]. «Гражданский» выражает отношения и состояние людей в обществе, созданный обществом в процессе производства и имеет общее достояние [там же, с. 1417]. Итак, сама идея исследования состоит в доказательстве возможности положительного влияния социального конфликта на развитие человечества и может быть выражена только через категорию «общественный».

Конфликты являются неотъемлемой частью общественной жизни. Данное исследование освещает спектр вопросов относительно возможности существования общества без конфликтов, побудительной роли конфликтов в процессе общественного развития, конфликта как проявления дисфункций организаций, конфликта как аномалии в общественной жизни или необходимой формы социального взаимодействия.

Об актуальности темы свидетельствует тот факт, что столкновение точек зрения, мнений, позиций – частое явление общественной жизни. Конфликт, особенно социальный, весьма интересное и, так сказать, – следственное явление в общественной жизни людей. В связи с этим не случаен интерес к нему ученых из разных областей знания. Так, профессор Н.В. Михайлов отмечает, что конфликт – это стимул и тормоз прогресса одновременно, развитие и деградация, добро и зло [5, с. 150]. Английский социолог Э. Гиденс определяет конфликт как реальную борьбу между действующими людьми или группами, независимо от того, каковы итоги этой борьбы, ее способы и средства, но мобилизуют каждую из сторон [11, p. 122]. По словарным толкованиям, конфликт – это столкновение противоположных интересов, расхождение взглядов, спор [2, с. 570].

Конфликт – явление социальное, главным стимулом которого является сама природа общественной жизни. Он непосредственным образом выражает те или иные стороны социального сознания, место и роль человека в нем.

Исходя из этого, социальный конфликт выразим через интеграл (1):

, (1)

откуда производная по параметру t , то есть по времени его возникновения и распространения (2):

dA dx dx x 2 ( t ) 5 f ,

= f x 2, t -2- - f x , t —1 + dx . (2)

dt ( 2 ) dt ( 1 ) dt J x ( t ) 6 t

Учитывая данные производные, математически интерпретируем общественное развитие по критерию существующего социального конфликта по формулам (3) и (4).

Ci (t) = fRpf(Cp,t> + 1Rf(P,t)dx,(3)

откуда производная по параметру t :

dC dC dP C i ( t ) d f ,

—■- = f (C,, t) —p - f (P, t)—+ ^^—dx.(4)

dt v p Jp(t) dt

Итак, социальный конфликт как платформа для общественного развития представляет собой такое математическое выражение (5):

C + z m + ... + s ; ^^ cp ^ p n =;

где C . - идея конфликта; Z M - мнение индивида; S p -внешняя среда (бесконечное количество факторов, которые способствуют становлению конфликта); Cp – социальное развитие; P – реакция на идею.

Отсюда общественное развитие приобретет форму простой системы (6):

P d =^

Ci +2 MM + S I P = R I

>

где Pd – общественное развитие; S – поступки представителей общества (высказывания, проявления); R – готовность общества к реализации идеи.

Разрешение противоречий – основного источника развития общества – не обязательно происходит в виде конфронтации или кровопролитной революции, а может осуществляться путем реформ. Это стало толчком для формирования концепции гармонических противоречий, имеющихся в коллективе, семье, в жизненном процессе, где существует гармоническое единство противоречий. Для нормального функционирования общества как саморазвива-ющейся системы необходимо единство частной, общественной и других форм собственности [8, с. 67–77].

Основной формой общественного развития являются социальные противоречия. Они являются отношениями единства и борьбы социальных субъектов, имеющих противоположные интересы через дефицит социальных благ. Это не единство и борьба интересов этих субъектов, а именно единство и борьба самих субъектов между собой на основе противоположных интересов. Следовательно, определенным катализатором развития общественных отношений являются социальные конфликты.

Социальные связи, свойственные обществу как сложной системе и целостному образованию, имеют устойчивый характер и воспроизводятся в историческом процессе, переходя от одного поколения людей к другому. Каждый индивид, рождаясь, застает оформленную структуру ранее сложившихся связей и по мере своей социализации [8, с. 213–233] включается в нее, усваивает ставшие к тому времени доступными людям знания и ценности, определившиеся нормы поведения.

Следует учитывать также и то, что самое главное для человека – это принадлежность к сообществу себе подобных. Обстоятельства жизни человека с древнейших времен складывались таким образом, что ему было назначено сотрудничество с другими людьми. Вместе с тем в процессе взаимодействия индивидов и усложнения социальных связей на определенной спирали общественного развития во взаимных отношениях наряду с сотрудничеством стали проявляться соперничество, конкуренция, психологическая несовместимость, противоположность интересов и выбора средств достижения целей. Обострение подобных противоречий, их эскалация привели в конечном счете к активному противоборству, конфликтам.

Следовательно, конфликт должен восприниматься вполне нормальным общественным явлением, свойством социальных систем, процессом и способом взаимодействия людей. Как и человек, общество по своей природе не может быть абсолютно совершенным, идеальным, бес- конфликтным. Дисгармония, противоречия, конфликты – постоянные и неизбежные составные части общественного развития.

Конфликт – явление осознанное, действие обдуманное. Он подтверждает ту истину, что человек принципиально отличается от других живых существ тем, что его намерения и поступки направляются не врожденными инстинктами, а программой, целевыми установками, которые определяются им самим в процессе своей жизнедеятельности. Человек наделен специфическим, только ему присущим качеством – разумом, способностью отражать реально существующий мир и общественно-историческую практику. Обладая разумом и способностью к самосознанию, человек свободен в выборе направлений деятельности, он вынужден выбирать формальные или неформальные правила поведения.

Таким образом, конфликт предстает как осознание на уровне отдельного человека, социальной группы или более широкой общности противоречивости процесса взаимодействия и отношений, различий, а то и несовместимости интересов, ценностных оценок и целей, то есть осмысленное противостояние.

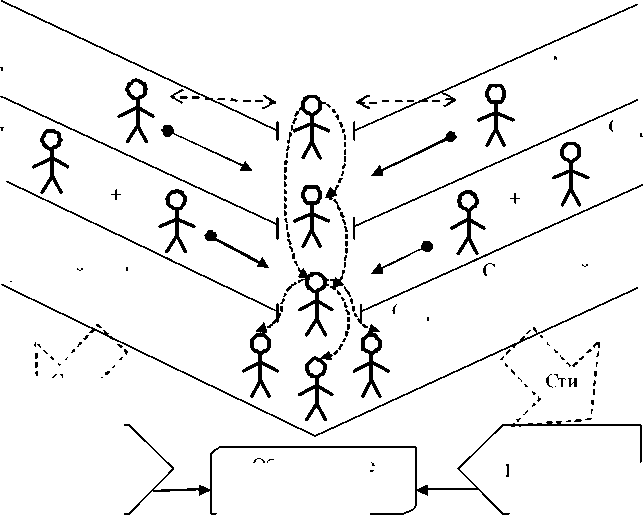

Бесконфликтность – это иллюзия, утопия и тем более не благо. Конфликты, как и любые социальные противоречия, являются формой реальных общественных связей, которые как раз и

Увеличение первого оборачивается нехваткой второго

Увеличение первого влечет увеличение второго

Рис. 2. Индикативные показатели конфликтной ситуации

Примечание. Составлено автором.

выражают взаимодействие личностей, отношения социальных групп и общностей при несовпадении, несовместимости их потребностей, мотивов и ролей. Словом, там, где действуют люди, практически всегда есть место и конфликтов.

Социальные конфликты – это взаимная и открытая борьба социальных субъектов, движимая несовпадающими (разными и противоположными) интересами из-за необходимых им благ. Тем самым социальные конфликты характеризуют сторону социального противоречия, называются – борьба противоположностей.

В таком ракурсе единство противоположностей выступает условием социального конфликта. Борьба противоположностей характеризует моменты становления, развертывания, завершение социального противоречия, поэтому социальный конфликт существует в разной степени на каждом из этих этапов, а не только как этап развертывания (обострения) социального противоречия. Взаимная практическая борьба существует в форме идеологических, политических, экономических, военных, физических действий, с помощью которых конфликтующие субъекты стремятся нанести ущерб самим субъектам и овладеть предметом конфликта.

Большинство людей видят в конфликтах вещь неприятную, часть проклятия рода человеческого. Но можно отнестись к конфликтам по-другому – увидеть в них потенциальный прогресс. То есть конфликты как неотъемлемый момент социального бытия могут выполнять две функции: позитивную (конструктивную) и негативную (деструктивную). Поэтому, как считают многие исследователи, задача состоит не в том, чтобы устранить или предотвратить конфликт, а в том, чтобы найти способ сделать его продуктивным.

В общем плане возможность конфликта выполнять конструктивную роль связывается с тем, что конфликт предотвращает «застой» и «омертвение» индивидуальной или групповой жизнедеятельности и стимулирует их движение вперед. Кроме того, поскольку основой возникновения всякого конфликта является отрицание предыдущих отношений между сторонами, способствуя созданию новых условий, конфликт одновременно выполняет и адаптивную функцию. Положительные последствия конфликта для отдельного человека могут также заключаться и в том, что с помощью него будет изжита внутренняя напряженность.

Позитивная функция конфликтов состоит в том, что они часто служат выражению не- удовлетворенности или протеста, информированию конфликтующих сторон об их интересах и потребностях. В определенных ситуациях, когда негативные взаимоотношения между людьми контролируемые, и, по крайней мере, одна из сторон отстаивает не только личные, но и организационные интересы в целом, конфликты помогают сплотиться окружающим, мобилизовать волю, ум на решение принципиально важных вопросов, улучшить психологический климат в коллективе.

Конфликт является деструктивным в том случае, если участники конфликта не довольны его результатом и чувствуют, что что-то претерпели. Если же участники удовлетворены и что-то получают в результате конфликта – конфликт считается продуктивным и благоприятным в общественном развитии.

Социальные субъекты с противоположными интересами взаимно предполагают и взаимно исключают друг друга. «Взаимное предположение» означает, что общество может существовать только в единстве социальных субъектов с противоположными интересами. Если останутся только богатые, законопослушные, интеллигентные, добрые и «хорошие» или только бедные, хулиганы, «простонародье», зло, то общество существовать не сможет. Каждое явление природы, общества, сознание включает множество противоречий, внутренних и внешних.

Следует подчеркнуть, что именно борьба субъектов с противоположными интересами выступает источником развития общества и всех его элементов: индивидов, групп, организаций. Именно в результате борьбы противоположностей в науке, технике, производстве, экономике, политике происходит развитие общества – как разрушение и гибель народов, организаций, групп, индивидов, так и появление новых, более совершенных индивидов, групп, организаций, народов, а в целом совершенствование человечества.

Социальное противоречие в историческом материализме сводилось, прежде всего, к борьбе (а не единству) противоположностей, поэтому социальное противоречие и социальный конфликт, по сути, отождествлялись. Одновременно это позволяло скрыть субъективную составляющую социальных противоречий, представить социальный конфликт как объективное, существующее независимо от сознания общественное явление.

Конфликты, с одной стороны, разрушают социальные структуры, приводят к значительным необоснованным затратам ресурсов, а с другой – являются тем механизмом, который способствует решению многих проблем, сплачивает группы и в конечном счете служит одним из способов достижения социальной справедливости. Двойственность в оценке людьми последствий конфликта привела к тому, что социологи, занимающиеся теорией конфликтов, не пришли к общей точке зрения по поводу того, полезны или вредны конфликты для общества.

Социальный конфликт играет в развитии общества несколько ролей: он может разрушать старое и создавать новое. Разрушительно-творческая роль социального конфликта вызывает к социальным конфликтам противоречивое отношение. С одной стороны, социальные конфликты выступают источником обновления (прогресса) обществ, его общественных сфер, формаций, цивилизаций, образа жизни. С другой стороны, этот прогресс сопровождается разрушениями старого, отжившего, еще нужного. Чтобы социальный конфликт не выступал преимущественно своей разрушительной стороной, которая всегда сопровождает социальный конфликт, его нельзя доводить до стадии развертывания, а следует разрешать на стадии становления.

Система социальных конфликтов, присущая определенному обществу (городу, региону, стране, человечеству), образует механизм его развития. В этом механизме одни или другие группы социальных противоречий и конфликтов становятся главными, оказывающими решающее влияние на ход развития общества. Различные социальные конфликты находятся на разных этапах своего развития, оказывают друг на друга взаимное влияние и образуют сложный, как правило, плохо известный и прогнозируемый конгломерат. Таким образом, задача властной элиты, политических партий, ученых в этом ракурсе – мониторить, прогнозировать, моделировать и ди- агностировать социальные конфликты и их последствия в обществе ради устранения разрушительного направления.

Список литературы Социальный конфликт как индикатор общественного развития

- В Африке снова начались масштабные вырубки лесов. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.wood.ru/ru/lonewsid-40127.html. -Загл. с экрана (дата обращения: 18.05.2014).

- Великий тлумачний словник сучасної української мови/укл. i голов. ред. В. Т. Бусел. -К.; Iрпiнь: ВТФ «Перун», 2009. -1736 с.

- Майєр, Дж. Основнi проблеми економiки розвитку/Дж. Майєр, Дж. Е. Раух, А. Фiлiпенко. -К.: Либiдь, 2003. -688 с.

- Механизм парникового эффекта и его роль в биосферных процессах//Глобальные проблемы человечества. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://globalproblems.narod.ru/hotbedeffectpart1. html. -Загл. с экрана (дата обращения: 27.05.2014).

- Михайлов, Н. В. Самоорганизация трудовых коллективов и психология российских рабочих в начале ХХ века/Н. В. Михайлов//Рабочие и интеллигенция. -1997. -№ 1. -С. 149-165.

- Непомнящий, Н. Н. Загадки пустыни Сахары/Н. Н. Непомнящий. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.ufostation.net/readarticle.php?article_id=1107. -Загл. с экрана (дата обращения: 08.06.2014).

- Новий словник iншомовних слiв. 20 000 слiв/укл. та передмова О. М. Слiпушко. -К.: Аконiт, 2008. -848 с.

- Самоорганiзацiя пiдприємств: тенденцiї соцiалiзацiї економiки: монографiя/Т. В. Калiнеску, Г. С. Лiхоносова, Г. О. Надьон, С. П. Кiлiнкаров. -Луганськ: Вид-во СНУ iм. В. Даля, 2012. -396 с.

- Свирейко, Н. Продовольственная безопасность: меры исследования, пути достижения/Н. Свирейко//Белорусский журнал международного права и международных отношений. -2004. -№ 4. -С. 55-61.

- Фiлiпенко, А. С. Економiчний розвиток сучасної цивiлiзацiї: навч. посiб./А. С. Фiлiпенко. -3-є вид., перероб. i доп. -К.: Знання України, 2006. -316 с.

- Giddens Anthony Europe In The Global Age. -Cambridge, 2007. -256 р.