Социальный портрет современного мигранта

Автор: Степанов Александр Михайлович, Лисицын Павел Петрович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социология труда и нестандартных форм занятости

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

Настоящая статья имеет целью «нарисовать» социальный портрет современного мигранта из Средней Азии в России на основании серии исследований, проведенных в разных городах России. Статья состоит из трех смысловых частей. В первой части будет представлен краткий историко-статистический анализ миграционных процессов постсоветского пространства, во второй части будут сформулированы основные методологический принципы, на которые опирались проведенные исследования, третья часть посвящена основным эмпирическим результатам, на основании анализа которых выделены характерные черты, составляющие социальный портрет легального трудового мигранта из Средней Азии в Россию.

Миграция, транснациональные практики, социальное включение, социальное исключение, повседневность

Короткий адрес: https://sciup.org/142231861

IDR: 142231861 | УДК: 316.4 | DOI: 10.24412/1994-3776-2022-1-104-111

Текст научной статьи Социальный портрет современного мигранта

К истории вопроса

В отечественной науке тема международный миграции является относительно новой, и связано это с объективными геополитическими обстоятельствами. Так, на протяжении второй половины ХХ века, характер миграционных процессов во всем мире существенным образом меняется и характеризуется не только большим количеством мигрантов из менее экономически развитых стран в более развитые, но и большим количеством беженцев, спасающихся от нестабильности стран Третьего Мира. В то же время миграционные процессы в СССР, носили, как правило, внутренний характер, что делало проблематику международной миграции менее актуальной для повестки дня того времени. Вместе с тем, распад СССР стал отправной точкой для значительной части мировых миграционных процессов, продолжающихся до настоящего времени.

Распад СССР спровоцировал небывалый рост миграционной активности на постсоветском пространстве. В качестве отличительных особенностей этих процессов можно выделить, во-первых, диаметральную смену направленности и сущности миграционных процессов: за 20 Россия, которая практически не сталкивалась с международной миграцией, вошла в тройку лидирующих стран, вместе с Германией и

США, по количеству принимаемых мигрантов [13]; во-вторых, на территории бывшего СССР возникает ряд новых геополитических субъектов, которые отличаются по экономическому, политическому положению и миграционному потенциалу. Другими словами распад Советского Союза спровоцировал появление в мире нового пространства международной миграции, которое охватывает 15 новых независимых государств, при этом большинство из бывших советских республик можно считать участниками одной миграционной системы, центр которой находится в Российской Федерации [15, с. 1027].

В конце ХХ века происходит всплеск миграционных исследований в России, обусловленный невиданной ранее интенсивностью миграционного притока в Россию из бывших республик Советского Союза. Хотя, необходимо отметить, что иммиграция в Россию существовала задолго до распада Советского Союза. На протяжении большей части советского периода наблюдался постоянный отток население из РСФСР в другие советские республики, но, как показывает анализ статистических данных, эта тенденция переломилась в середине 70-х гг., после чего, вплоть до распада СССР, миграция в Россию составляла в среднем около 160 тыс. чел. в год, а далее с конца 80-х гг. и на протяжении всех 90-х гг. Россию наполнять потоки беженцев из зон вооруженных конфликтов. Так, в РСФСР до осени 1991 г насчитывалось более 700 тыс. беженцев и «внутренне перемещенных лиц» [3]. Согласно официальным данным, число беженцев и вынужденных переселенцев в 1992 г. составляло более 160 тыс. человек, в 1993 г. – более 330 тыс. человек, в 1994 году – 255 тыс., а в 1995 г. – 272 тыс. человек. Принудительная миграция достигла своего пика в 1994 г., когда около 1200 тыс. человек пересекли границу Российской Федерации [16, с. 4-6]. Подавляющее большинство этих мигрантов происходило из стран бывшего Советского Союза. Всего за период 1992–2001 гг. статус вынужденных переселенцев или беженцев получили 21,2% прибывших в Россию из СНГ и стран Балтии. Самая большая доля таковых приходилась на выходцев из воюющих стран – Азербайджана – 35,3%, Грузии – 37,8% и Таджикистана – 71,0%, а среди прибывших из Таджикистана и Грузии эта доля в отдельные годы доходила практически до 100% [1].

На протяжении всего периода после распада СССР основная доля мигрантов, въезжающих в Россию, происходила из стран бывшего Советского Союза. В период с 1989 по 2000 год прирост населения от миграции составил 3,6 млн. человек, состоящий из чистой иммиграции в 4,7 млн. человек из стран, не являющихся гражданами России, и чистой эмиграции в страны дальнего зарубежья - 1,1 млн. человек.

Как показывают исследования того периода большинство трудовых мигрантов из государств бывшего Советского Союза приезжали в Россию на относительно короткий период времени, работали посменно, либо в качестве сезонных рабочих, после чего возвращались в страну исхода. В начале 1990-х гг. период занятости иммигрантов из Таджикистана и Узбекистана в России составлял от двух до трех недель и от одного до двух месяцев (затем период увеличился до трех-шести месяцев) [4; 5].

К началу XXI века тенденции в структуре занятости мигрантов стабилизировались. Большинство трудящихся-мигрантов заняли секторальную нишу в строительстве, прежде всего в строительстве домов и дорог, а затем мелкая оптовая торговля, общественный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и различные другие услуги, такие как ремонт обуви и управление автосервисом. Секторы, по настоящее время обеспечивающие минимальный уровень занятости для иммигрантов, – это сельскохозяйственная и промышленная сферы, каждая из которых поглощает около 7% от общего числа трудовых мигрантов [1].

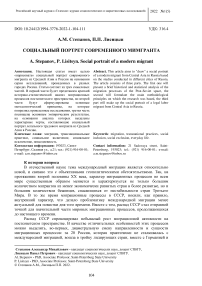

На современном этапе международная миграция в Россию (ее долговременная составляющая) в последние годы находится на стабильном уровне [9]. Анализ данных официальной статистики показывает, что, несмотря на произошедшие в последнее десятилетие экономические потрясения и нестабильность, а также пандемию COVID-19, основные тенденции в миграционных процессах на территории постсоветского пространства остаются достаточно стабильными. Так, по данным Росстата, за последние 10 лет миграционный поток из стран СНГ составляет от 87,1% до 90,3% от всего миграционного притока в РФ (Рис.1).

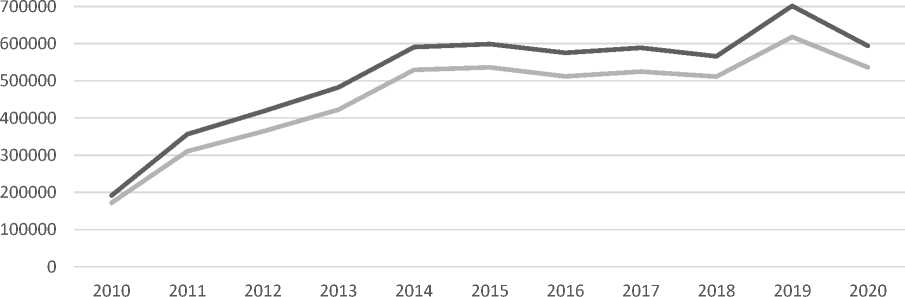

При этом лидерами по притоку мигрантов из государств бывшего СССР являются четыре страны: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Украина (Рис.2). При этом, как видно на рисунке, доля Казахстана за рассматриваемый период остается достаточно стабильной и колеблется в пределах 12%–14% (16% в 2010 г.). А вот доли въезжающих мигрантов из среднеазиатских республик – Узбекистана и Таджикистана – за рассматриваемый период претерпели значительные изменения. В начале – середине 2000-х гг. Узбекистан удерживал первое место по притоку мигрантов в РФ: его доля составляла от 14% в 2010 г. до 27,9% в 2014 г. и 24,8% в 2015г. Но после 2015 г. доля въезжающих из Узбекистана в Российскую Федерацию неуклонно снижалась с 24,8% в 2015 г. до 9,4% в 2020 г. В то же время увеличивалась доля въезжающих из Таджикистана: если до 2016 г. она составляла от 9% до 12%, то в дальнейшем она выросла до 14,5% в 2019 г. и до 17,4% в 2020 г. Лидером же с 2015 г. по притоку мигрантов с постсоветского пространства является Украина: ее доля в последние годы составляет 27-28%, в 2015-2016 гг. была зафиксирована на уровне 36,2% и 34,8% соответственно.

В рамках настоящей статьи мы остановимся на «портрете» трудового мигранта из среднеазиатских республик - Узбекистана и Таджикистана - поскольку эти государства, во-первых, являются одними из лидеров по притоку мигрантов в РФ, а, во-вторых, однозначно определяются представителями принимающего общества в качестве мигрантов, в отличие, например от выходцев из Украины.

Миграционный приток в РФ в 2010-2020 гг. (тыс.чел.)

! Прибыло в РФ (всего) ^^^^^миз стран СНГ

Рисунок 1. Миграционный приток в РФ в 2010–2020 гг.

Миграционный приток в РФ из стран СНГ в 2010-2020 гг. (в % к прибывшим из стран СНГ)

^^^^^»Азербайджан ^^^^^^^wАрмения ^^^^^ Беларусь г Казахстан Киргизия ^^^^^ Республика Молдова

^^^^^еТаджикистан • Туркмения Узбекистан

^^^^^^^Украина

Рисунок 2. Миграционный приток в РФ из стран СНГ в 2010–2020 гг.

Но, прежде чем переходить к описанию «портретов» трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, необходимо уделить внимание той теоретической рамке, которая использовалась при проведении обозначенных в начале статьи исследований и которая определила выбор «красок» при написании «портрета».

Теоретические основания исследования

Как уже было отмечено, с повышением интенсивности миграционных потоков и развитием миграционных исследований Россия стала участницей международного дискурса по проблематике современных миграционных процессов. Однако изменение структуры, направления и сущности миграционных процессов с необходимостью потребовало разработки новых концептуальных подходов к изучению данного феномена. Такая необходимость актуализировалась еще и тем обстоятельством, что в условиях дисциплинарной раздробленности миграционных исследований в современном научном знании не существует единого комплексного подхода, аккумулирующего в себе достижения отдельных дисциплин. Одну из возможностей преодоления дисциплинарных ограничений дает проведение сравнительных и сравнительно-исторических исследований [6], которые позволяют учитывать влияния сходств и различий в политической, экономической, социальной, культурной сфере, в социально-экономическом и этническом составе миграционных потоков, в исторической динамике миграционных процессов. При этом «необходимость сравнительного и сравнительно-исторического анализа миграционных процессов обусловлена, с одной стороны, многообразием и широким распространением перемещений людей в современном мире, с другой — разрозненностью эмпирических исследований и замкнутостью теоретических традиций анализа миграции» [7, с. 4].

В качестве теоретической рамки рассматриваемых исследований был выбран транснациональный подход к изучению миграционных процессов. Появившийся в 90-е гг. ХХ в. на фоне критики теорий ассимиляции и констатации неудачи проекта мультикультурализма, транснациональный подход удовлетворил потребность в новых теоретических конструкциях, способных анализировать влияние миграции, как на принимающие страны, так и на страны исхода. Его ценность заключается в том, что он позволяет исследовать процессы, происходящие «за пределами» (beyond) национальных границ, которые являются особенно актуальными в эпоху глобализации. Транснациональный подход обращается к проблемам адаптации и интеграции мигрантов в принимающих странах, исследуя их социальные связи и повседневные практики. При этом необходимо отметить, что транснационализм по своему содержанию не противоречит ассимиляции или мультикультурализму, так как, в отличие от последних, не является способом инкорпорации [12; 14]. Если теории ассимиляции и мультикультурализма задавались вопросами о том, как именно следуют интегрировать мигрантов в стране пребывания, то транснационализм изменяет исследовательскую перспективу, ставя вопрос об одновременном включении мигрантов в социальные пространства страны исхода и страны пребывания.

В общем смысле транснационализм подразумевает фиксацию мигранта в двух социальных пространствах — «здесь» и «там», в качестве которых выступают современные национальные государства (nation-states) [2, c. 9], его включение в социальные сети как страны исхода, так и принимающего общества, характеризующееся постоянным движением мигранта между разными национальными пространствами, повседневными мирами, финансовой участием в экономике страны исхода и экономической активностью в принимающем обществе.

Обращение к концепции транснационализма обусловлено объективными изменениями, произошедшими как в форме, так и в содержании миграционных процессов. Транснациональные мигранты являются новыми в том смысле, что, в отличие от более ранних периодов миграции, им не грозит долговременный или пожизненный отрыв от своих домов. В современных условиях социальноэкономического и политического развития, с развитием транспортного сообщения и средств коммуникации большинство мигрантов, пересекая границы суверенных государств и получая формальный статус принадлежности к ним, сохраняют устойчивые связи со странами, откуда они уехали [11]. Они могут находиться в постоянном контакте с домом, совершать регулярные поездки туда-обратно, что в свою очередь приводит к тому, что они живут «двойной жизнью», которая происходит как минимум с двух сторон границ государств, языков и культур.

При проведении исследований среди трудовых мигрантов из республик Средней Азии мы ориентировались на концепцию Т.Файста, согласно которой транснациональный характер мигранта фиксируется через включенность мигранта в одно или несколько транснациональных социальных пространств, которые состоят из ««комбинаций социальных и символических полей и их контекстов, позиций в социальных сетях или организациях, или сетях организаций, которые распространяются на два или более национальных государства» [12, с. 450] и находятся на «стыке» функционирования социальных институтов (экономических, политических, научных, религиозных) и повседневной жизни.

Особое внимание в ходе проведения исследований было обращено на повседневную жизнь наших информантов, переход к изучению которой, по словам П. Штомки знаменует переход к «социологии социального существования» или «третьей социологии» [10]. Центральным в данном случае является концептуализация социальных взаимодействий, когда повседневная жизнь конституируется рутинными взаимодействиями в социальных контекстах. При этом структурные и культурные факторы должны быть «переведены» на «язык» повседневных миров – в данном случае повседневных миров транснациональных мигрантов.

Таким образом, в качестве теоретической рамки исследований можно обозначить транснациональный подход к анализу миграционных процессов, воплотившийся в концепции транснациональных социальных пространств Т. Файста, реализованный в рамках социологии повседневности.

«Штрихи» к «портрету»

Обозначенные теоретические основания проведенных исследований позволяют выделить основные «штрихи» к «портрету» легальных трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана в России, к которым были отнесены: 1) мотивационная составляющая решения о миграции; 2) повседневная жизнь мигранта на новом месте; 3) формат взаимодействия с представителями принимающего общества / земляками, также оказавшимися в России, друзьями и родственниками, оставшимися в стране исхода; 4) механизмы социального включения и социального исключения в стране-реципиенте; 5) транснациональные практики [8] трудовых мигрантов.

Объектом исследования выступили трудовые мигранты из Узбекистана и Таджикистана. География исследования включала Санкт-Петербург, Москву, Ростов-на-Дону, Иваново, Калининград, Самару. В рамках этого этапа было проведено 67 интервью с трудовыми мигрантами (28 интервью с выходцами из Таджикистана, 39 интервью с выходцами из Узбекистана). В качестве информантов выступили 65 мужчин и 2 женщины в возрасте от 19 до 47 лет, все они заняты на низкоквалифицированной работе (мужчины: 8 – работники автомойки, 5 – таксисты, 7 – подсобные рабочие, 6 – разнорабочие, 39 – работники на стройке; женщины работали уборщицами). При этом для 22 информантов это был первый опыт миграции, остальные подобный опыт имели ранее.

Итак, как показал анализ проведенных интервью, основой мотивационной составляющей решения о миграции для всех информантов, имевших миграционный опыт, было желание заработать денег и обеспечить нормальный уровень жизни для семьи, оставшейся на родине. При этом миграция, как правило, носит временный или, точнее даже сезонный характер, большинство наших информантов (48 человек) отметили, что не реже чем раз в год ездят на Родину, а миграцию рассматривают как временную необходимость.

При этом интересным дополнением стала информация о том, для чего мигранты стремятся заработать. Так основными тратами для мужчин на родине являются траты на строительство дома и на организацию свадеб, при этом молодые люди стараются заработать на свою свадьбу, а мужчины старшего поколения на приданое для дочерей. И это действительно одна из важнейших причин. Например, свадьба в Узбекистане – важное событие: согласно традиции, молодые должны пригласить на свадьбу не менее пятисот человек1, при этом затраты на нее доходят до 100 млн. сум (примерно 12 тыс. долларов), что для Узбекистана является колоссальной суммой. Строительство или покупка собственного жилья также является практически непосильной задачей, поэтому миграция рассматривается местными жителями как наиболее доступная форма заработка.

Повседневная жизнь наших информантов наиболее целесообразно рассматривать через призму их взаимодействия с принимающим обществом. Анализ интервью показывает, что нахождение мигрантов на принимающей территории сопряжено с определенными проблемами, которые можно разделить на три большие группы: 1) проблемы, связанные с тяжестью и объемом выполняемой работы, 2) «приключения», возникающие при взаимодействии с официальными структурами (полицией и т.п.), 3)

«хамство местных» жителей. Причем интересно отношение мигрантов к обозначенным проблемам. Так, тяжелые условия труда не воспринимается как проблема, поскольку является прогнозируемой в силу наличия у мигранта друзей или родственников, уже завершивших миграционный процесс, а решение о миграции принимается с учет знания об ожидающих трудностях. Более того, некоторые из наших информантов воспринимают продолжительный рабочий день и производительность труда как конкурентное преимущество по отношению к местным жителям.

Что касается контактов с представителями принимающего общества, то, в соответствии с результатами интервью, они стремятся к минимуму. В ходе исследования было выявлено несколько групп контактов, в рамках которых может происходить взаимодействие с принимающим обществом: 1) товарищи, коллеги по работе, 2) соседи по квартире, 3) сотрудники сферы услуг (продавцы в магазинах и т.п.), 4) представители органов власти. Однако, как показал анализ интервью, практически нигде контакта с представителями принимающего общества не происходит. На работе, как правило, мигранты работают в моноэтничном коллективе и почти не взаимодействуют с местными работниками, а с руководством общаются через бригадира, либо администратора (например, автомойки). Таким образом, вместо множества потенциальных контактов на рабочем месте с представителями принимающего общества, взаимодействие ограничено общением с одним человеком, выступающим в качестве посредника. Проживают мигранты в основном с теми, с кем работают, т.е. с земляками или же с родственниками. Более того, зачастую прямо на стройплощадках организованы общежития (бытовки на 6-10 чел.), где рабочие живут бригадами. Оставшиеся варианты контактов – с представителями власти и работниками сферы услуг – также не могут быть примером развитых контактов с принимающим обществом, поскольку с первыми контакты носят разовый и вынужденный характер, а со вторыми, учитывая форму современного взаимодействия покупатель-продавец, общение может не происходить вовсе.

Сложнее дело обстоит с оценкой положения наших информантов в принимающем обществе. В соответствии с подходом Л. Ременник [17], социальное включение мигрантов в принимающее общество оценивается исходя из 1) знания ими языка, 2) наличия квалифицированной работы и 3) контактов с представителями принимающего общества. Как показал анализ интервью, проведенных в России, мигранты из Средней Азии интегрированы лишь отчасти. Информанты не имеют квалифицированной работы, что уже само по себе негативным образом сказывается на степени их социального включения. Кроме того, знание русского языка у многих из них оставляет желать лучшего. Знание языка напрямую зависит от возраста информанта и, соответственно, от образования. Люди старшего поколения, получавшие образование в СССР, хорошо говорят по-русски и не испытывают трудностей в общении, в то время как молодые люди языка практически не знают.

Транснациональные практики наших информантов изучались через анализ их повседневной жизни. Повседневная жизнь мигрантов из Узбекистана и Таджикистана неразрывно связана с Родиной. Это проявляется 1) в регулярных поездках туда-обратно, 2) в постоянном общении с друзьями и родственниками в стране исхода, которое осуществляется как при помощи телефона, так и посредством интернет-коммуникации, 3) в постоянных денежных переводах на родину, которые и являются основной целью миграции. Таким образом, мы можем утверждать, что включенность информантов в социальные сети страны исхода является очевидной, а ее интенсивность чрезвычайно высока. Полученные результаты о степени распространенности транснациональных практик позволяет однозначно рассматривать наших информантов как транснациональных мигрантов, чья повседневность реализуется в некотором социальном пространстве, которое выходит за пределы границ одного национального государства.

Такие результаты ставят на повестку дня вопросы о наиболее целесообразных направлениях миграционной политики: должна ли она сосредотачиваться на проблемах интеграции мигрантов, их адаптации или ассимиляции?

Список литературы Социальный портрет современного мигранта

- Зайончковская Ж.А. Россия перед вызовами иммиграции / Ж.А. Зайончковская, Н.В. Мкртчян, Е.В. Тюрюканова // Постсоветские трансформации: отражение в миграциях / Под ред. Ж.А. Зайончковской и Г.С. Витковской. - М.: ИТ «АдамантЪ», 2009. - С. 9-62.

- Кивисто П. Введение / П. Кивисто, А.В. Резаев // Современные проблемы исследований транснационализма и миграции: сборник науч. трудов / Под ред. П. Кивисто, А.В. Резаева. - СПб: 2015. -91 с.

- Мукомель В.И. Грани интолерантности (мигрантофобии, этнофобии) // Социологические исследования. - 2005. -№ 2. - С. 56-66.

- Олимова С. Таджикистан: от вынужденной к трудовой миграции // Постсоветские трансформации: отражение в миграциях / Под ред. Ж.А. Зайончковской, Г.С. Витковской - М.: ИТ «АдамантЪ», 2009. - С. 350-376.

- Олимова С., Боск И. Трудовая миграция из Таджикистана / Межд. орг. по миграции. - Душанбе: НИЦ «Шарк», 2003

- Резаев А.В. Сравнительная социология: общая характеристика и перспективы развития / А.В. Резаев, В.С. Стариков, Н.Д. Трегубова // Социологический журнал. - 2014. - № 2. - С. 89-113.

- Резаев А.В. Сравнительные миграционные исследования на постсоветском пространстве: актуальные вопросы и перспективы развития (вступительная статья приглашенного редактора) // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. - 2017. - № 7. - С. 1-10.

- Степанов А.М. Транснациональные практики: к вопросу об определении понятия // Петербургская социология сегодня. 2018. № 10. С. 38-49. DOI: 10.25990/socinstras.pss-10.hw0r-r876.

- Флоринская Ю. Миграция в России: старые тренды, новые проблемы / Ю. Флоринская, Н. Мкртчян // Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития. - 2016. - №19(37). - С. 16-21.

- Штомпка П. В фокусе внимания повседневная жизнь. Новый поворот в социологии: пер. с англ. / П. Штомпка // Социологические исследования. - 2009. - № 8. - С. 3-13.

- Faist T. Towards Transnational Studies: World Theories, Transnationalisation and Changing Institutions // Journal of Ethnic and Migration Studies. - 2010. - Vol. 36, No 10. - P. 1665-1687.

- Faist T. Transnationalism // Routledge International Handbook of Migration Studies / Edited by Steven J. Gold and Stephanie J. Nawin. - 2013. - P. 450.

- Heleniak T. 'Population Trends', Return to Putin's Russia: Past Imperfect, Future Uncertain / edited by Stephen Wegren, Rowman and Littlefield Publishers Inc., Lanham, Boulder. - New York, Toronto, Plymouth, UK, 2012. - Fifth edition. - P. 149-172.

- Kivisto P. Beyond a Border: The Causes and Consequences of Contemporary Immigration / P. Kivisto, T. Faist. - Sage, Pine Forge Press: 2010. Doi: 10.4135/9781483349404.

- Kosygina L. Re-nationalisation, inter-nationalisation, and supra-nationalisation in the re/production of transnational social space(s): the case of Kazakhstanis residing in Novosibirsk // Journal of Ethnic and Migration Studies 43(6). - January 2017. - DOI: 10.1080/1369183x.2016.1221336.

- Pilkington H. Migration, Displacement and Identity in Post-Soviet Russia / H. Pilkington. - London & New York: 1998

- Remennick, L. Russian Jews on three continents: identity, integration, and conflict / L. Remennick. -New Brunswick, NJ: Transaction, 2007. - 408 p.