Социальный потенциал детства в регионе: построение онтологии предметной области

Автор: Филипова Александра Геннадьевна, Еськова Анна Владимировна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Социология региона

Статья в выпуске: 3 (96), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен социальный потенциал детства в регионе, который определяется как совокупность ресурсов, резервов и возможностей детей как особой социально-демографической общности, проживающих на территории какого-либо региона (субъекта Российской Федерации). Даны концептуальная карта и базовая онтологическая модель предметной области.

Регион, социальный потенциал, детство, онтологическая модель, концептуальная карта

Короткий адрес: https://sciup.org/147221832

IDR: 147221832

Текст научной статьи Социальный потенциал детства в регионе: построение онтологии предметной области

ФИЛИПОВА Александра Геннадьевна, профессор кафедры социальных наук Дальневосточного федерального университета, доктор социологических наук (г. Владивосток).

ЕСЬКОВА Анна Владимировна, заведующий кафедрой информационных систем Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета, кандидат технических наук (г. Комсомольск-на-Амуре).

Обсуждения и заключения: сконструированная онтологическая модель раскрывает смысловую нагрузку ключевого концепта «Социальный потенциал детства в регионе», помогает выявить ресурсы для воспроизводства и развития детства в регионе, а также скрытые резервы на микро- (семья, ребенок), мезо- (регион, населенный пункт) и макросоциальном (страна) уровнях. В перспективе планируется определение качественных и количественных индикаторов оценки состояния системы.

Современное детство испытывает воздействие множества социальных рисков, продуцируемых макро- и микро-социальной средами. Кризисное состояние общероссийского детства является отражением ситуации в регионах. Депрессивные, отсталые регионы создают дополнительные угрозы для детства. Это актуализирует необходимость построения системы «Социальный потенциал детства в регионе» для последующего управления ею. Идеальное состояние системы «Социальный потенциал детства в регионе» можно охарактеризовать через понятие «качество детства» как такое состояние, при котором детство является здоровым, образованным и духовно-развитым.

Социальный потенциал детства в регионе включает субпотенциалы двух видов: индивидуально-семейные и региональные. Индивидуально-семейные субпотенциалы располагают следующими ресурсами: физиологический (состояние здоровья матери и ребенка, отсутствие наследственных, хронических заболеваний и ограничений жизнедеятельности), экономический (доходы семьи), социальный (статус семьи, социальный состав семьи: полная/неполная, число детей), культурный (образование родителей, развивающие стратегии воспитания, религиозно-этнические характеристики семьи), психологический (нравственный климат семьи, ответственное родительство, доверие в семье, поддержка). Сущность региональных субпотенциалов определяется спецификой региона как части территории России, обладающей общностью природно-климатических, социально-экономических, национально-культурных и других условий.

В качестве метода исследования социального потенциала детства в регионе мы выбрали метод онтологического моделирования, позволяющий выявить факторы, оказывающие влияние на систему в настоящем и спрогнозировать возможные влияния в будущем. По определению Т. Р. Грубера, онтология — это спецификация концептуализации2, т. е.

описание понятий и выстраивание модели их отношений. Онтология представляет собой «надежный семантический базис в определении содержания»3. Модели онтологий, как правило, содержат концепты (понятия, классы, сущности, категории), свойства концептов (слоты, атрибуты, роли), отношения между концептами (связи, зависимости, функции) и дополнительные ограничения.

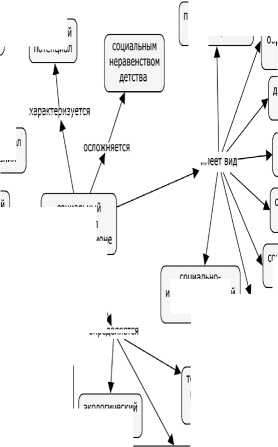

Для анализа структуры отношений между понятиями в предметной области и формирования концептуальной модели была построена концептуальная карта, отражающая онтологию предметной области «Социальный потенциал детства в регионе». Важными концептами в нашем случае выступают: социальный потенциал, детство, потенциал региона, потенциал детства, социальный капитал, человеческий потенциал. Отношение (связь) представляет собой соединение (взаимоотношение) между двумя или более понятиями. Концепты представлены тремя уровнями иерархических отношений — надсистема, система и подсистема.

За основу построения предметной области «Социальный потенциал детства в регионе» взяты три типа источников: словарные статьи, научные статьи, авторефераты диссертаций. Изначально поиск определений осуществлялся по ключевым словам «потенциал», «социальный потенциал», «социальный потенциал детства», затем выявлялись смежные понятия и выстраивалась иерархия отношений.

Под потенциалом разные авторы понимают «совокупность имеющихся средств, запасов, сил в какой-либо области»4. Атрибут «социальный» говорит о ведущей роли общества или других форм социального взаимодействия индивидов (группы, общности, движения и др.) в накоплении этого потенциала. «Социальное» — это то общее свойство, которое присуще различным группам индивидов, являющееся результатом интеграции индивидов, тех или иных свойств общественных отношений5.

Отношения «включение» связывают «социальный потенциал» со смежной категорией — «человеческий потенциал». Человеческий потенциал является частью социального потенциала: «человеческий ресурс формируется, развивается, реализуется только в пределах социальной группы, общности»6.

«Социальный потенциал» наследует признаки «социального капитала» как совокупности ресурсов, но при этом еще учитывает характеристики личности, трактует человека как «креатора»7.

В справочной и научной литературе понятие «Социальный потенциал» довольно часто используется в семантической связке с молодежью и семьей, обществом и регионом. В этом случае можно говорить об отношениях проекции, когда социальный потенциал как совокупность материальных и духовных ресурсов отображается на разных социальных уровнях — макроуровне (общество), мезоуровне (регион), микроуровне (индивид, семья), и соединения, когда интеграция ресурсов разных уровней и разных субъектов дает новое образование — социальный потенциал детства в регионе.

Социальный потенциал молодежи исследовали Ю. В. Бе-резутский8, В. Э. Филиппов9 и др. Ученые интерпретируют его как интегральную, целостную характеристику совокупных качеств, резервов и возможностей молодежи. Семейный социальный потенциал чаще всего редуцируется до воспитательного потенциала семьи, определяемого как совокупность имеющихся средств и возможностей для формирования личности ребенка.

В социальный потенциал включены ресурсы, резервы как совокупность имеющихся средств, запасов, сил. При этом от ресурсов и резервов социальный потенциал отличает динамичность — он отражает прошлое (ретроспективный потенциал), характеризует настоящее (исходный потенциал), программирует будущее (перспективный потенциал).

Социальный потенциал имеет еще одну грань интерпретации — скрытые, пока не реализованные возможности, неактивизированные ресурсы. Такая интерпретация задает еще один вектор рассмотрения — определение факторов, способствующих раскрытию социального потенциала детства.

Рассуждая о социальном потенциале детства в регионе, можно выделить первичные (внутренние) и вторичные (внешние) факторы. Первые актуализируют индивидуально-личностные ресурсы и резервы, вторые в нашем случае действуют на уровне социальной среды региона. Цель нашего исследования — описание идеальной модели реализации социального потенциала детства в регионе. Соответственно, на достижение обозначенной цели направлены задачи вы- явления и классификации факторов по степени влияния (сильно влияющие, слабо влияющие, умеренно влияющие), описания разных уровней реализации социального потенциала детства (высокий, средний и низкий).

Система «Социальный потенциал детства в регионе» представлена набором подсистем или субпотенциалов, разворачивающихся на уровнях «детство», «детство в семье» и «детство в регионе»: психофизическая, интеллектуально-образовательная, духовно-нравственная («детство»); семейновоспитательная («детство в семье»); социально-политическая, социально-экономическая, демографическая, природно-климатическая, экологическая, территориально-поселенческая, социально-инфраструктурная («детство в регионе»).

На трех выделенных уровнях может проявляться социальное неравенство детства, возникающее из-за неравномерного распределения ресурсов. На индивидуально-личностном уровне, например, источником социального неравенства могут стать наличие инвалидности, отклонения в поведении, нарушения психических процессов у ребенка; на семейном — структурные деформации семьи, педагогическая неграмотность родителей, малообеспеченность семьи; на региональном — уровень социально-экономического развития региона, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, состояние экологии и др.

Значение детства как этапа, предваряющего взрослую жизнь, заключается в накоплении социальных ресурсов, формировании стартового потенциала для выхода во взрослую жизнь. Ю. В. Овинова делает акцент на стартовом потенциале детства, поскольку ребенок находится в самом начале своего жизненного пути, а позитивный старт в начале жизненного пути выступает фактором становления и развития личности10.

Еще один концепт, связанный отношениями целеполагания с социальным потенциалом детства в регионе, — это «социально благополучное детство», под которым понимается благоприятная социальная среда в сочетании с необходимым набором институциональных ресурсов, создающая для детей возможности восполнения социальных ресурсов, актуализации скрытых резервов детства.

После поиска и интерпретации основных понятий предметной области мы приступили к визуализации полученных данных с помощью программы CmapTools11. Выбор CmapTools был обусловлен простым интерфейсом, возможностями сотрудничества и обмена информацией в Интернете, сопровождения и обновления за счет модульной архитектуры. Результатом работы стала концептуальная карта понятий предметной области, представленная на рис. 1. В ней акцент сделан на смысловых связях ключевого концепта «Социальный потенциал детства в регионе».

ресурсы

резервы

-являются - частью

потенциал

* является частью _4_

социальный ^_ капитал

наследует признаки

социальный является

у

частью потенциал социальный потенциал общества

имеет вид социальный потенциал семьи социальный потенциал детства

социальный потенциал старшего поколения

социальный потенциал региона

является частью ^-.

»

--является частью

стартовый потенциал психофизический потенциал стремится человеческий потенциал

характеризуется имеет вид демографический потенциал духовно-нравственный потенциал социально-политический потенциал семейно-воспитательный потенциал

'определяет экологическим потенциал территориальнопоселенческий потенциал социальноблагополучное детство

социальный потенциал молодежи социальный потенциал детства в регионе имеет цель

социально-инфраструктурный потенциал

определяется

качество детства

природно-климатический потенциал

интеллектуальнообразовательный потенциал

социально-экономический потенциал

Рис. 1. Концептуальная карта понятий

Концептуальная карта понятий направлена как на визуализацию предметной области, так и на превенцию риска несогласованности интерпретаций этих понятий экспертами. Однако она является шагом на пути к построению онтологии предметной области «Социальный потенциал детства в регионе».

Использование различных программных средств обработки и визуализации данных онтологии требует дальнейшей детализации понятий, более четкого выражения отношений зависимости (часть — целое, выше — ниже, вид — подвид и т. д.), выстраивания системы классов, единообразия языка. В связи с этим дальнейшая работа с понятиями будет осуществляться в рамках онтологической модели предметной области.

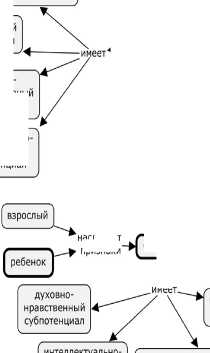

Главный концепт «социальный потенциал детства в регионе» мы дробим на составляющие — регион, детство, социальный потенциал и определяем сопутствующие категории — надклассы и подклассы. В результате у нас возникают иерархические цепочки «общество — государство — страна — регион» и «ребенок — человек — семья — общество».

Отношения между классами мы описываем глаголами «является частью», «имеет», «наследует признаки». Отношение «имеет» указывает, что концепт имеет соответствующие характеристики. «Является частью» означает включение данного элемента (как специфического или одного из многих) в класс более высокого порядка. Отношение «наследует признаки» означает смежность концептов, частичное или полное заимствование функциональности.

Государство как форма организации общества обладает возможностями, заложенными в подсистемах жизнеобеспечения его существования: законодательной, исполнительно-распорядительной, судебной, подсистеме охраны общественного порядка и государственной безопасности. Страна, с одной стороны, как территориально-политическое образование «наследует» признаки государства, а с другой стороны, как общность людей — признаки общества. Страны характеризуются своими природно-климатическими условиями, религиозными, национально-культурными особенностями, внутренней политикой, экономикой и идеологией. Регионы (в нашем случае субъекты Российской Федерации), будучи частью страны, имеют аналогичный перечень условий существования и систем жизнеобеспечения, но проявляют их в соответствии со своей территориальной, ресурсной, инфраструктурной спецификой.

Существующие потенциалы государства как формы управления обществом и надсистемы для региона оказывают непосредственное влияние на социальный потенциал региона и опосредованно влияют на социальный потенциал детства в регионе, предоставляя ресурсы для его развития или продуцируя социальные риски детства.

Другая линия концептов выстраивается с включением «ребенка». «Взрослый» и «ребенок» наследуют признаки «человека» как родового понятия, отражающего общие черты человеческого рода. Совокупность людей образует населе ние разных территориальных единиц региона — городов, поселков, районов и прочих населенных пунктов. Общество включает разные формы объединения людей — социальные общности, социальные группы, социальные организации. Базовая онтологическая модель «Социальный потенциал детства в регионе» представлена на рис. 2.

подсистема охраны общественного порядка и госбезопасности

социальноинфраструктурный субпотенциал

территориальнопоселенческий субпотенциал

исполнительнораспорядительная подсистема является частью

( судебная подсистема

законодательная подсистема

^государство

регион природно-климатический субпотенциал

(население является частью населенный пункт * имеет экологический субпотенциал

имеет психофизический субпотенциал является частью интеллектуальнообразовательный субпотенциал социально-экономический субпотенциал

является частью ♦

наследует признаки

человек

природно-климатические условия

наследует признаки

политические характеристики национальнокультурные характеристики наследует признаки

социально-экономические характеристики

идеологические характеристики

( экономическая подсистема

I общество

является частью

политическая подсистема)

является частью

(идеологическая подсистема

зоспитательный субпотенциал является частью

психофизический субпотенциал интеллектуальнообразовательный субпотенциал

Рис. 2. Базовая онтологическая модель «Социальный потенциал детства в регионе»

духовно-нравственный субпотенциал

социально-экономический субпотенциал

Таким образом, построенная онтологическая модель «Социальный потенциал детства в регионе» поможет получить ответы на ряд вопросов: «Что включает социальный потенциал детства в регионе (смысловая нагрузка понятия)?», «Какие особенности региона влияют на социальный потенциал детства?», «Какие ресурсы можно использовать для воспроизводства и развития социального потенциала детства в регионе?», «Где искать скрытые резервы для развития социального потенциала детства в регионе?».

В представленной модели отображена структура основных сущностей/концептов предметной области, выстроенных в иерархическом порядке. В ходе исследования модель будет уточняться и корректироваться. В процессе построения второй (онтологической) модели были разрешены противоречия первой (концептуальной) модели. Во-первых, была расширена шкала понятий, связывающих ребенка и общество. Во-вторых, были отобраны понятия, лежащие в одной плоскости. В ходе моделирования пришлось отказаться от темпоральных концептов «младенчество», «дошкольное детство», «зрелость» и т. д. В-третьих, был минимизирован набор лексем, описывающих отношения между концептами. Остались три отношения: наследования, обобщения и включения.

Построение концептуальной карты и онтологической модели предметной области помогло осмыслить сущность ключевого концепта. Под социальным потенциалом детства в регионе мы будем понимать совокупность ресурсов, резервов и возможностей детей как особой социально-демографической общности, проживающих на территории какого-либо региона (субъекта Российской Федерации1), реализующихся под воздействием внешних и внутренних факторов, направленных на достижение качественного состояния детства в области здоровья, образования и духовно-нравственного развития, формирование необходимого набора стартовых ресурсов для выхода во взрослую жизнь.

Целью следующего этапа работы является характеристика текущего состояния системы «социальный потенциал детства в регионе», для достижения которой будут выделены качественные и количественные индикаторы оценки состояния подсистем. Количественные индикаторы базируются на материалах региональной и федеральной статистики, источниками качественных индикаторов будут служить экспертные оценки, данные, полученные в ходе анкетирования и интервьюирования жителей какого-либо региона — детей и взрослых.

Список литературы Социальный потенциал детства в регионе: построение онтологии предметной области

- Gruber T.R. A translation approach to portable ontology specifications. URL: http://citeseer.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.101.7493 (дата обращения: 26.02.2016).

- Овдей О.М., Проскудина Г.Ю. Обзор инструментов инженерии онтологии // Электронные библиотеки. 2004. № 4. С. 1-16. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=9118522 (дата обращения: 28.04.2016).

- Социологический энциклопедический словарь: на русском, английском, немецком, французском и чешском языках / редактор-координатор Г.В. Осипов; Институт социально-политических исследований. РАН: Институт социологии РАН. М.: ИНФРА*М-НОРМА, 1998. С. 254.

- Энциклопедический социологический словарь / под общ. ред. Г.В.Осипова. М.: ИСПИ РАН, 1995. С. 689-690.

- Дергало А.А., Ульяновский В.И. Социальное пространство и потенциал региона // Северное регионоведение в современной регионологии: монография / ответственный редактор Ю.Ф. Лукин. Архангельск: Высшая школа делового администрирования ИУППК ПГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. С. 139-173. URL: http://narfu.ru/pomorsu.ru/www.pomorsu.ru/_doc/mba/nr/intcon.pdf (дата обращения: 28.03.2016).

- Штырбул С.А. Социальный капитал и социальный потенциал: субъекты и функции: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 2010. 27 с. URL: http://www.econ.msu.rU/cmt2/lib/a/1731/file/Shturbul.pdf (дата обращения: 28.03.2016).

- Березутский Ю.В. Социальный потенциал молодежи как фактор социально-экономического развития молодежи: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук. М., 2002. 27 с.

- Филиппов В.Э. Социальный потенциал современной молодежи в условиях модернизации российского общества: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук. М., 2007. 23 с. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=15864447 (дата обращения: 28.03.2016).

- Овинова Ю.В. Стартовый потенциал детства в современном российском обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Саратов, 1998. 19 с.

- Construct, Navigate, Share and Criticize. URL: http://cmap.ihmc.us/cmaptools (дата обращения: 18.02.2016).