Социальный потенциал развития добровольческой деятельности в подростковой и молодежной среде региона

Автор: Шаповалов А.В.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 12, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты теоретического анализа и эмпирического исследования социального потенциала развития добровольческой деятельности в подростковой и молодежной среде Ставропольского края (N = 19 109 респондентов-школьников: 43,4 % - представители мужского пола, 56,6 % - женского). Краткий обзор научных публикаций по вопросам волонтерской и добровольческой деятельности позволил выявить особенности ее организации и обнаружил высокую актуальность выбранной темы исследования. Теоретический анализ стал основой для разработки программы и инструментария для эмпирической работы. По результатам изучения полученных данных автором предложены методические рекомендации по повышению эффективности молодежных добровольческих проектов и программ, разработаны «дорожные карты» для формирования оптимальных сценариев «перехода» добровольческой деятельности молодежи Ставропольского края в социальную и политическую активность, а также предложены инструменты профилактики вовлечения молодых людей в деструктивные сообщества, что может быть эффективно использовано организаторами добровольческой деятельности и молодежной социальной активности и руководителями общественных волонтерских структур и объединений.

Добровольчество, добровольческая деятельность, волонтерство, социальный потенциал, социальные программы, добровольческие программы, молодежь, школьники, молодежная среда, регион

Короткий адрес: https://sciup.org/149147655

IDR: 149147655 | УДК: 316.354.4 | DOI: 10.24158/spp.2024.12.2

Текст научной статьи Социальный потенциал развития добровольческой деятельности в подростковой и молодежной среде региона

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия, ,

,

Волонтерство как социальный феномен имеет особое значение для развития гражданского общества и воспитания подрастающего поколения. Особенно ярко это проявилось в период пандемии Covid-19, когда обнаружился большой объем непредусмотренного функционала в сфере здравоохранения, социальной работы, образования, общественного питания и других областей социальной инфраструктуры. Причем выполнение новых функций чаще всего не предполагало оплату и было сопряжено с ситуациями риска для здоровья. Готовность именно молодежи как наименее уязвимой категории граждан (исходя из имевшихся на тот момент знаний о пандемии) выступить в качестве волонтеров была крайне актуальным вопросом.

Развитие добровольчества в молодежной среде является важной гражданской и социальной инициативой не только для российского общества. C. Ван показывает на примере студентов китайских университетов, как важна их волонтерская работа в сельских школах. Такая помощь позволяет сокращать различия между городом и селом в культурно-просветительском и образовательном контекстах. Вместе с тем исследователь отмечает, что работа волонтеров сопряжена с большими переживаниями в процессе оказания помощи и мобилизует личностные качества добровольцев, синтезирует саморазвитие с интенсивным личным вкладом в осуществление позитивных изменений в сельских районах Китая (Wang, 2022).

Для нашего исследования являются важными несколько аспектов – вклад студенческой молодежи в процессы преобразования сельских территорий; личностный рост участников волонтёрского процесса, которые добровольно оказывают помощь провинциальным школам; выравнивание образовательных возможностей города и сельской местности.

Добровольчество по оказанию гуманитарной помощи возникает в ответ на стихийные бедствия, кризисы и конфликты, как отмечают Х. Бейли, Л. Дж. Каплан (Bailey et al., 2022). По их мнению, каждый из этих триггеров порождает личный риск для молодых людей. Исследователи приходят к выводу, что у участников волонтерских акций формируются основные элементы альтруизма, самоотверженности и человечности, которые определяют уникальные компетенции будущих медиков – стремление оказывать помощь и спасать жизни.

Участие в волонтерских акциях дает молодым людям неоценимый опыт для будущей жизни и профессиональной деятельности. Причем это могут быть самые разные сферы. Так, например, Э. Краполиккио, М. Саррика, И. Рега, Л.С. Нортон, Л. Веццали приводят результаты исследования неоднозначного направления в индустрии путешествий – туризма в трущобы (Crapolicchio et al., 2022). Целевые установки его могут быть разными, в том числе и волонтерскими. Этот социальный опыт помогает добровольцам понять, как живут люди, относящиеся к низшим слоям общества. И если такое путешествие рассматривать с точки зрения социальных эффектов, можно говорить о его положительном косвенном влиянии на изменение стереотипов в обществе. Для нашего исследования в этом контексте важно понимание значимости расширения представлений школьников о жизни разных слоев населения и развитие гуманистических качеств личности.

О влиянии участия в волонтерской деятельности на уровень эмпатии индивидов говорят также и другие исследователи, отмечающие необходимость продвижения идей волонтёрства через институты образования (Zhu et al., 2022) и значимость выработки целевых жизненных установок у подрастающего поколения (Yang, Matz, 2022).

Важный аспект вовлеченности людей в волонтерскую деятельность рассматривают Б.М. Джозеф, Р. Каролиссен – их интересуют мотивационные факторы (Joseph, Carolissen, 2022). По мнению ученых, к ним может быть отнесена демонстрация эффективности волонтерских дел, регулярная и продуктивная коммуникация, хорошая организация, оказание поддержки увлеченным и преданным делу, а также обеспечение роста числа волонтеров. Вероятно, для условий разных регионов мира, отличающихся национальными традициями, социально-экономической ситуацией и многими другими параметрами, мотивационные факторы участия и поддержки волонтерства также будут разниться.

Возникшие в период пандемии потребности во взаимопомощи активизировали развитие процессов волонтерства и позволили по-новому посмотреть на ценности современного периода развития общества. К. Лахович, Дж. Донаги показывают самодеятельную организацию социальных групп для оказания поддержки населению и неспособность государства оперативно реагировать на возникающие угрозы (Lachowicz, Donaghey, 2022). Результаты их исследования еще раз подчеркивают значимость самоорганизации социальных групп общества для противостояния внешним угрозам и поддержки населения в кризисных ситуациях, что отражено еще в ряде публикаций (Rooney, Badertscher, 2022; Karunathilake et al., 2022; Gachabayov et al., 2022).

В статье М. Оливейра, Т. Проенса, М.Р. Феррейра рассматривается пример корпоративного волонтерства, который встроен в социальную политику и действия организаций (Oliveira et al., 2022). Отмечается, что такая позиция работодателей делает более привлекательными условия для работников, так как вовлеченность в позитивные социальные практики дает персоналу моральное удовлетворение и повышает уровень удовлетворенности работой в организации.

Проведенный краткий обзор публикаций показывает высокую актуальность и значимость затронутой предметной области для современного развития общества. Важность участия в волонтерской деятельности обучающихся школ связана с необходимостью формирования гуманистических и гражданских качеств их личности. Подобные практики помогают подрастающему поколению выработать конструктивную модель поведения в кризисных ситуациях, развивать эмпатию и жизненное целеполагание.

Социальный потенциал развития добровольческой деятельности в подростковой и молодежной среде региона представляет собой описание совокупности имеющихся у субъектов способностей, возможностей, черт, характеристик, реализуемых в рамках практической деятельности, осуществляемой под влиянием определённых внешних условий, и достаточных для достижения поставленной цели1.

Важным фактором для использования социального потенциала добровольческой деятельности в подростковой и молодежной среде региона является готовность индивидов к самоорганизации и оказанию помощи нуждающимся. Исследование этого показателя было предпринято нами в рамках выполнения государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1023112800142-3-5.4.1 «Технологии противодействия информационным войнам в молодежной среде» (FSRN-2024-0009). Работа была посвящена изучению установок школьников Ставропольского края на включение в социально-помогающую добровольческую деятельность (мотивы, интересы, жизненные планы).

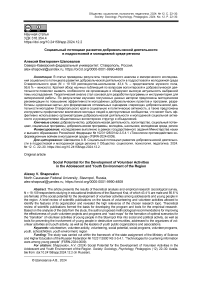

Выборочная совокупность исследования – обучающиеся общеобразовательных организаций Ставропольского края. Инструментарий социологического опроса был размещён в Google-формах, распространение анкеты происходило в виде почтовой рассылки. В рамках проведения социологического исследования «Социальный портрет школьной молодёжи Ставропольского края» было опрошено 19 109 школьников (распределение по полу: 43,4 % – мужской, 56,6 % – женский). Представим в графической форме основные результаты работы, отражающие представления молодежи о волонтерстве как социальном явлении (рис. 1).

Общественно-полезная деятельность, осуществляемая безвозмездно на основе доброй воли и свободного выбора

Способ самовыражения и самореализации человека, действующего на благо других людей или общества в целом

Благотворительная деятельность

Деятельность, направленная на помощь нуждающимся, осуществляемая бесплатно

Форма выражения патриотизма, гражданской инициативы

Другое 0,2

Затрудняюсь ответить 0,3

Рисунок 1 – Добровольческая деятельность в понимании обучающейся молодёжи, один вариант ответа, %

Figure 1 – Volunteer Activity in the Understanding of Young People in Training, One Answer Option, %

В центре нашего исследовательского внимания находится наиболее значимая социальная характеристика представителей молодёжи Ставропольского края – их отношение к добровольческой (социально-помогающей) деятельности. Именно эта отличительная особенность молодого поколения, по нашему мнению, будет определять характер и содержание его гражданского участия в общественной жизни в более зрелом (взрослом) возрасте. Распределение ответов респондентов на основные анкетные вопросы, касающиеся непосредственно восприятия молодёжью добровольческой деятельности (рис. 1–3), позволяет зафиксировать наличие ряда признаков негативных процессов, сопутствующих развитию добровольческих программ на территории Ставропольского края.

Относительно понимания представителями школьной молодёжи сути добровольческой деятельности отметим, что почти половина опрошенных в рамках настоящего исследования (49,6 %) акцентирует внимание на таких базовых характеристиках добровольчества, как безвозмездность, отсутствие принуждения и свобода выбора сферы приложения усилий (см. рис. 1). Однако отметим большой «разрыв» между выбранными респондентами первым и вторым вариантами ответа (согласно распределению), а также «скученность» при выборе двух последующих позиций. Замыкает данный набор мнений позиция, которую продемонстрировали 4 % респондентов, отождествляющих добровольчество непосредственно с патриотизмом и связанным с ним сопутствующим проявлением гражданской инициативы.

У опрошенной молодёжи, как мы можем заметить, превалируют «поверхностные» знания о добровольческой деятельности, транслируемые им, очевидно, координаторами волонтерских проектов и программ. На первые позиции у респондентов выходят (а следовательно, затем и репрезентируются в молодёжной среде при общении с ровесниками и закрепляются в повседневных практиках) внешние, «поверхностные», наиболее заметные (по форме) признаки, определяющие добровольческую деятельность. Далее с «разрывом» почти в три раза (16,3 %) следует вариант ответа «Способ самовыражения…», не намного превышающий по численности «сторонников» понимания добровольчества как благотворительности и бесплатной деятельности.

Затрудняюсь ответить 0,5

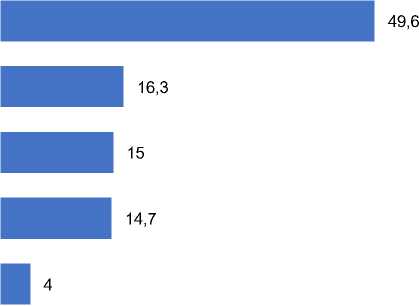

Рисунок 2 – Соотношение понятий «добровольчество» и «волонтёрство» в восприятии молодёжи, один вариант ответа, %

Figure 2 – Correlation of the Concepts of “Voluntarism” and “Volunteering” in the Perception of Young People, One Answer Option, %

Полученные результаты говорят об отсутствии (либо низком уровне) понимания у опрошенных представителей школьной молодёжи разницы (по внутреннему содержанию) между добровольчеством (участием молодёжи в добровольческих программах) как социально-полезной деятельностью, направленной на помощь нуждающимся и основывающейся на активной гражданской позиции добровольца, и волонтёрством как деятельностью, часто не лишенной признаков добровольчества, но преимущественно досуговой, акционной, а значит, несистемной, носящей разовый характер (в том числе в аспекте участия молодёжи) и не имеющей потенциала к повышению качества.

Исследовательская концепция, отраженная в инструментарии и касающаяся порядка расположения вариантов ответа, представленных на рис. 2, заключается в следующем: перечень вариантов ответа формирует порядковую шкалу (от «1» до «4») с возможностью выбора только одного из предложенных, где каждый порядковый номер имеет свое обозначение (эти номера – для понимания «перехода» от логики исследователя к логике респондента – на рисунке они представлены наряду с распределением вариантов ответа по принципу «от большего к меньшему»).

Например, первый вариант ответа (при условии выбора его респондентами) представляет собой устойчивый показатель понимания опрошенными различий между двумя предложенными терминами (и совпадения с исследовательской логикой в случае распределения мнений респондентов от «1» до «4» в порядке убывания), четвертый – обозначает отсутствие у участников опроса такого понимания.

Рассмотрим распределение ответов респондентов на данный вопрос. Преобладающей позицией информантов (38,4 %) о соотношении добровольчества и волонтерства становится отождествление этих двух понятий. Причиной этому может служить низкий уровень осведомлённости молодёжи об основных принципах добровольчества и, как следствие, о различиях в подходах к организации подобной деятельности.

В ходе проведенного исследования выявлен низкий уровень осознания опрошенными связи добровольческой деятельности с процессами гражданской самоорганизации. Первая предстаёт для респондентов в виде не вполне понятного (возможно, ввиду отсутствия со стороны координаторов волонтерских программ разъяснений по данному вопросу) вида социальной активности, в которой необходимо участвовать, потому что «попросили», «заставили», «пообещали что-то», «пригласил друг, знакомый», но отнюдь не по собственному желанию. При этом добровольческая деятельность начинает «вступать в конфликт» с другими активностями субъекта за время, уделяемое им отдыху, учебе и прочим более понятным для него занятиям. В данном случае мы можем наблюдать признаки косвенного запроса молодёжи на добровольческие программы, построенные на принципах, получивших отражение во Всеобщей декларации добровольчества1.

То есть присутствующее у молодёжи понимание добровольности участия в волонтерских программах ограничивается описанием ими фактов принудительного вовлечения в данные практики. Причём указанное положение дел при сохранении в молодёжных сообществах существующих подходов к организации добровольческой деятельности будет только усугубляться, выступая демотивирующим фактором для молодёжи, желающей принять участие в добровольческих программах.

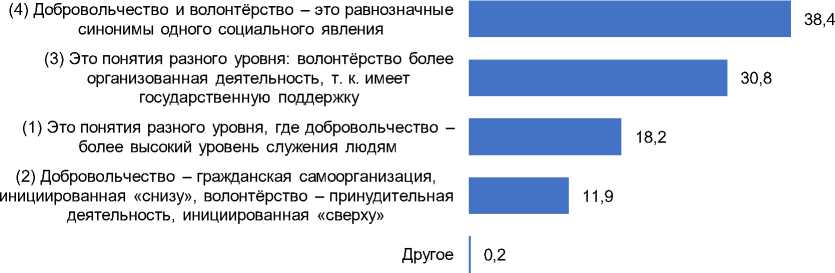

Причины этого становятся легко объяснимыми при рассмотрении ответов респондентов на вопрос об уровне развития, на котором находятся добровольческие программы в их учебных заведениях. В данном случае мы принимаем во внимание тот факт, что фактором, влияющим на это, выступает позиция взрослых – координаторов добровольческой деятельности (рис. 3).

-

(4) Взрослые (педагоги) принимают решения о проектах / мероприятиях и привлекают молодежь к выполнению отдельных ролей в качестве добровольцев. Взрослые адекватно информируют молодых людей и уважают их взгляды

-

(2) Учащиеся могут принимать участие в мероприятии, например, петь, танцевать или носить футболки с логотипами, но они не очень понимают смысл происходящего

-

(1) Взрослые (педагоги) руководят молодежью в соответствии с планом, известным только самим взрослым. Молодые люди не понимают, что происходит

-

(3) У обучающихся спрашивают мнение по тому или иному вопросу, но они ограничены в возможности высказать то, что они действительно думают

-

(6) Инициатива реализации деятельности принадлежит взрослым (педагогам), но молодые люди вовлекаются во все этапы планирования и реализации мероприятий. С их мнением считаются, и они участвуют в принятии решений

-

(5) Деятельность разрабатывается и запускается взрослыми, но с молодыми людьми советуются. Молодые люди полностью понимают происходящее, и их мнение принимается всерьез

-

(8) Молодые люди создают проект и приглашают взрослых участвовать в принятии решений. Молодежь не только наделяется правами и полномочиями, но также получает возможность перенимать опыт взрослых в процессе реализации проекта

-

(7) Молодые люди являются инициаторами деятельности / проекта и принимают решения о том, каким образом его осуществлять. Взрослые присутствуют, но играют лишь вспомогательную роль

Рисунок 3 – Уровень развития добровольчества в образовательной организации респондента, один вариант ответа, %

Figure 3 – Level of Voluntarism Development in the Respondent's Educational Organization,

One Answer Option, %

Представленные в данном распределении варианты ответа в соответствии с методикой диагностики уровня самостоятельности молодёжи «Лестница Харта» или «Лестница молодёжного участия», предложенной социологом Р. Хартом, в которой первые три «шага» по ступеням «лестницы» участия – это манипуляция, декорация, имитация, обнаруживают псевдоучастие молодых людей в решении социальных проблем. Так, 21,1 % респондентов признаются, что уровень, на котором работают добровольческие программы в их учебном заведении, – «информирование» (четвёртая стадия по методике «Лестница молодёжного участия»), когда координаторы из числа взрослых педагогов самостоятельно принимают решения о мероприятиях и только затем привлекают подрастающее поколение к выполнению отдельных задач в них в качестве волонтеров.

Примененная методика показывает связь молодёжных добровольческих программ и системы образования. Примеры институализации волонтерской деятельности через учебные заведения отражены в ряде исследований (Kabonga, Zvokuomba, 2022; Cnaan et al., 2022; Erstad, 2022).

Стратегию использования личностно-ориентированного подхода в исследовании влияния волонтерской и добровольческой деятельности на развитие психологических качеств личности участников предлагают К. Ли, Х. Чо, Ю. Ву (Li et al., 2022). На наш взгляд, это может способствовать систематизации деятельности органов образования и молодежной политики для развития социального потенциала добровольческой и волонтерской деятельности.

Исследование указанного направления отличается многоаспекностью, что подтверждается разнообразием публикаций по этой проблематике (Bordenave et al., 2022; Demiroz, Akbas, 2022; Huang et al., 2022). Среди прочего внимание привлекает оценка влияния волонтерской деятельности на личность участников (Morse et al., 2022; Yang et al., 2022) и современное общество в целом (Sewell et al., 2022; Paarlberg et al., 2022).

Теоретический анализ научных источников, эмпирические результаты собственного исследования подтверждают значимость социального потенциала развития добровольческой деятельности в подростковой и молодежной среде региона. Она связана с формированием гуманистических, гражданских качеств личности, навыков конструктивного поведения в кризисных ситуациях, развитием эмпатии и целеполагания. Важным фактором социального потенциала развития добровольческой деятельности в подростковой и молодежной среде региона следует признать готовность к групповой самоорганизации и оказанию помощи нуждающимся.

Анализ материалов эмпирической части исследования, касающегося отношения школьной молодёжи Ставропольского края к добровольческой деятельности, показывает, что существует ряд требующих решения проблем, находящихся на «стыке» вопросов реализации образовательных программ и организации добровольческой деятельности. Они могут быть нивелированы путем принятия следующих мер:

-

– формирование единой государственной стратегии (как части государственной молодёжной политики) в области развития программ молодёжного социального добровольчества (системного, профессионально-ориентирующего и профессионально-развивающего), направленной (в качестве определенного измеримого социально-значимого результата) не на проведение разовых (зачастую оторванных по смыслу друг от друга) акций (где основной показатель – количество участвующих в мероприятии молодых людей), а на формирование самостоятельной личности, осознанно и мотивированно участвующей в волонтерских программах;

-

– повышение уровня рефлексивности (и, как следствие, устойчивости) системы за счет выстраивания диалога с представителями целевой аудитории субъектов молодёжной политики, занимающихся развитием неформального добровольчеств, посредством внедрения в практику работы объективной валидной системы оценки результатов вклада волонтерской деятельности в развитие социума, в том числе через привлечение молодёжи к разработке добровольческих проектов и программ;

-

– установление связи между организуемой добровольческой деятельностью и решением социальных проблем в местном сообществе (как следствие, повышение уровня мотивированного участия добровольцев в программах, направленных на развитие микросоциума), что ведёт к росту осведомлённости социума о добровольцах и характере их деятельности, увеличению числа участников волонтерского сообщества, повышению их мотивации и уровня активности;

-

– формирование устойчивой, выстроенной по принципу постоянно функционирующей связи с реально существующими социальными проблемами модели соотнесения добровольческих программ с гражданскими процессами. Следствием этого становится повышение результативности в работе по формированию социальной самостоятельности и устранению в сознании молодёжи идеи о том, что добровольчество – это более (если хорошо финансируется) или менее (если ресурсов недостаточно) интересная развлекательная деятельность, «игра», существующая «в отрыве» от реальности (например, когда образовательные мероприятия проводятся не для того, чтобы обучить молодёжь методам решения социальных проблем, что позволит повысить устойчивость общества, а для организации досуга);

– создание механизмов (с функционирующей системой обратной связи) повышения уровня мотивированности, квалификации, и, как следствие, субъектности, «ресурсности» (в том числе ввиду отсутствия вовлеченности в проектную работу) организаторов добровольческой деятельности (педагоги, преподаватели, наставники), работающих с молодёжью (знания о добровольчестве, опыт волонтерской работы, наличие современных технологий неформального образования молодёжи в «арсенале» педагогов). Это в свою очередь приведет к повышению уровня интереса и мотивации подрастающего поколения к осознанному участию в добровольческих проектах и программах ввиду понимания сути данного явления, возможности включения в работу добровольческих команд, сообществ, реализующих эффективные социальные и образовательные волонтерские программы.

Приведенные рекомендации адресованы организаторам добровольческой деятельности и руководителям молодёжных общественных объединений, а результаты социологического исследования, как представляется, могут быть масштабированы и на другие регионы, научные и практикоориентированные сообщества России.

Список литературы Социальный потенциал развития добровольческой деятельности в подростковой и молодежной среде региона

- Bailey H., Kaplan L.J. Volunteerism During Humanitarian Crises: a Practical Guide // Critical Care. 2022. Vol. 26. Article number: 111. DOI: 10.1186/s13054-022-03984-4 EDN: YTUSZQ

- Bordenave L.M., Tovin M.M., Blackinton M., Canbek J. Volunteer Leadership in the American Physical Therapy Association: A Phenomenological Study of Early Career Physical Therapists // Physical Therapy. 2022. Vol. 102, iss. 5. P. pzac024. DOI: 10.1093/ptj/pzac024 EDN: NOALHV

- Cnaan R.A., Meijs L., Brudney J.L., Hersberger-Langloh S., Okada A., Abu-Rumman S. You Thought That This Would Be Easy? Seeking an Understanding of Episodic Volunteering // Voluntas. 2022. Vol. 33. P. 415-427. DOI: 10.1007/s11266-021-00329-7 EDN: LFCCPV

- Crapolicchio E., Sarrica M., Rega I., Norton L.S., Vezzali L. Social Representations and Images of Slum Tourism: Effects on Stereotyping // International Journal of Intercultural Relations. 2022. Vol. 90. P. 97-107. DOI: 10.1016/j.ijintrel.2022.08.002 EDN: SPNVRM

- Demiroz F., Akbas E. The Impact of Social Media on Disaster Volunteerism: Evidence from Hurricane Harvey // Journal of Homeland Security and Emergency Management. 2022. Vol. 19, iss. 2. P. 205-243. DOI: 10.1515/jhsem-2020-0077 EDN: XUAULI