Социо-эколого-экономическая устойчивость северного региона на основе модели "окно устойчивости"

Автор: Фомина В.Ф.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная и отраслевая экономика

Статья в выпуске: 2 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Обзор научной литературы и других материалов, касающихся устойчивого развития и реализации на национальном уровне Целей устойчивого развития, показывает, что существует необходимость учета всех аспектов устойчивого развития: экологического, социального, экономического. В связи с этим повышается актуальность мониторинга и измерения устойчивости развития региональных социо-эколого-экономических систем, темпов изменения, определения вектора развития основных составляющих и их взаимосвязи. Для интегральной оценки социо-эколого-экономической устойчивости северного региона в результате поиска выбрана методология «окно устойчивого развития» (SuWi), в наибольшей степени учитывающая принципы устойчивого развития. Сущность методологии состоит в определении параметров минимального и максимального экономического развития, выделяющих интервал «ВРПтт - ВРПтах» (называемый «окно устойчивости»), в пределах которого экономическое развитие отвечает критериям социальной и экологической устойчивости. Параметры минимального уровня окна обусловлены социальными критериями, максимального -экологическими. Алгоритм определения границ окна устойчивости включает формирование аналитической базы данных (2007-2019 гг.) северного региона (Республика Коми) в экономическом, социальном и экологическом измерениях; обоснование выбора критериев (показателей) оценки основных компонент устойчивого развития; их индексную оценку (по абсолютной величине и интенсивности) относительно базового года; определение нижней и верхней границ окна устойчивости расчетным и графическим способом, определение интегральной ширины окна с учетом всех показателей. Анализ социальной устойчивости SuWi показал, что из пяти исследованных показателей минимальному уровню экономического роста отвечают «заработная плата» и «ожидаемая продолжительность жизни при рождении». При этом следует отметить, что с 2017 г. снижение экономической результативности является сдерживающим фактором социального развития региона и по этим показателям. Сделан вывод о неблагополучной ситуации развития северного региона прежде всего в социальной сфере вследствие длительного снижения валового регионального продукта (с 2014 г. находится ниже базового уровня), что требует усиления экономического развития. Новизна работы состоит в получении актуальных для региона результатов исследования социо-эколого-экономической устойчивости на основе методологии «окна устойчивого развития», которая может быть встроена в систему управленческих решений соответствующих органов власти. В перспективе исследование необходимо сфокусировать на повышении экономической устойчивости региона, углубленном анализе возможностей выхода из рецессивного состояния, обозначенного в данной работе.

Устойчивое развитие, методология окна устойчивого развития, социальная устойчивость, экологическая устойчивость, регион, республика коми

Короткий адрес: https://sciup.org/147246863

IDR: 147246863 | УДК: 332.14(470.13) | DOI: 10.17072/1994-9960-2022-2-197-220

Текст научной статьи Социо-эколого-экономическая устойчивость северного региона на основе модели "окно устойчивости"

В июне 1972 г. на Стокгольмской конференции ООН по проблемам окружающей среды впервые пришли к пониманию необходимости перехода от экономического к экологически ориентированному социально-экономическому развитию. Итогом этого явилось принятие Декларации об охране окружающей среды, в которой отмечается, что «сохранение и улучшение качества окружающей человека среды является важной проблемой, влияющей на благосостояние народов 198

и экономическое развитие всех стран мир а»1 . Декларация содержит 26 принципов, которыми необходимо руководствоваться государствам при решении экологических проблем и вопросов охраны окружающей среды.

В том же году учреждена Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), основной целью которой является организация и проведение мер, направленных на защиту и улучшение окружающей среды в интересах развития и на благо нынешнего и будущих поколений. Высокая значимость данного периода в становлении концепции устойчивого развития отмечается многими авторами, исследовавшими этапы ее формирования и развития (см., например, [1; 2]).

Другим значимым событием является создание в 1983 г. Международной комиссии ООН по окружающей среде и развитию, подготовившей под руководством Гро Харлем Брундтланд доклад «Наше общее будущее »2 , опубликованный в 1987 г. В нем впервые было дано определение устойчивого развития как модели развития человечества, при которой достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности будущих поколений. В силу того, что, по утверждению большинства исследователей, термин «устойчивое развитие» не вполне однозначен, в научной литературе встречаются различные варианты его толкования [3–5]. В настоящее время понятие «устойчивость» рассматривается, как правило, в рамках коэволюционного развития природы и общества [3]. Отмечается, что концептуальная сложность состоит в том, что само понятие включает в себя как устойчивость, так и развитие [4].

С этим согласуется позиция автора монографии [5], что устойчивое развитие есть гармония противоположностей: устойчивости и изменности, сохранения и обновления, единства и разнообразия. Приведенная автором схема «что сохраняется и что изменяется в условиях устойчивого развития» является логическим обобщением ряда существующих вариантов этого понятия и наиболее правильно раскрывает его сущность. Исходя из этого можно утверждать, что в настоящее время понятие «устойчивость» расширено и является процессом изменений, в котором эксплуатация ресурсов, направление капиталовложений, ориентация технологического развития происходят в гармонии с социальным благополучием и экологическим равновесием [5].

Важнейшими принципами такого развития выступают сохранение высокого качества окружающей среды, экономическое развитие в рамках ограниченных ресурсов, решение социальных проблем, обеспечение международной безопасности. В заключении статьи [3] подтверждается, что решение проблем устойчивого развития в значительной мере связано с преодолением экономического детерминизма и надо принимать как должное разнообразие миропорядка, где экономические показатели не всегда играют решающую роль.

В 2015 г. Генеральной Ассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех» был разработан итоговый документ, получивший название «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.». В нем сформулировано 17 глобальных целей (далее – ЦУР), каждой из них соответствуют определенные задачи (всего 169) и индикаторы (более 230).

Измерение и оценка устойчивого развития в системах различного уровня осуществляются с использованием специально разработанных индикаторов ( index of sustainable development ) – показателей, основанных, как правило, на первичных данных, отражающих состояние или изменение экономических, социальных или экологических аспектов изучаемой системы [6]. Выделяется два основных методических подхода: 1) определение интегрального, обобщающего индикатора, агрегированного на основе экономических, социальных и экологических показателей, по величине которого судят о степени устойчивости социально-экономического развития; 2) формирование индикаторов (показателей) по каждому отдельному аспекту устойчивого развития в рамках общей системы и выделение подсистемы показателей [7].

В настоящее время для измерения устойчивого развития разработан и используется целый ряд индикаторов [8]. К наиболее известным относятся:

‒ индекс человеческого развития (ИРЧР – с 1999 г., ИЧР – с 2014 г.) – представляется в составе ежегодного «Доклада о человеческом развитии» ( Human Development Report ) в рамках Программы развития ООН3 ;

‒ индекс уровня «счастья» населения – исследование проводится действующим при Колумбийском университете исследовательским центром «Институт Земли» ( The Earth Institute ) под эгидой ООН в рамках глобальной инициативы «Сеть решений устойчивого развития» ( Un Sustainable Development Solution Network4) , рейтинг стран составляется с 2012 г.;

‒ индекс «лучшей жизни» – интегральная оценка, формируемая с 2011 г. на основе системы показателей благосостояния общества, разрабатываемая в рамках проекта ОЭСР «Инициатива лучшей жизни» ( Better Life Initiative ), рейтинг стран по данному индексу публикуется в ежегодном отчете ОЭСР5;

‒ индекс уровня образования – используется для расчета ИЧР в рамках специальной серии докладов ООН о развитии человека;

‒ индекс эффективности системы здравоохранения – разрабатывается агентством «Блумберг» для стран с продолжительностью жизни населения не менее 70 лет на момент участия в рейтинге;

‒ глобальный индекс конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) и составляющие его субиндексы («Базовые условия» – институты, инфраструктура, макроэкономика, здоровье и начальное образование; «Фактор эффективности» – группа показателей, характеризующих «высшее образование и обучение») – разрабатываются аналитической группой Всемирного эконо- мического форума (ВЭФ) с 2004 г. на основании обширного ежегодного исследования;

‒ индекс Джини – показывает, насколько равномерно распределяются доходы между гражданами страны;

‒ другие индексы, определяемые на основе макроэкономических показателей.

В 2017 г. экспертами Всемирного экономического форума предложен индекс инклюзивного роста, формируемый по ключевым показателям, разделенным на три группы: рост и развитие (рост ВВП, занятость, производительность труда, ожидаемая продолжительность жизни), инклюзивность (медианный доход домохозяйств, уровень бедности, коэффициент расслоения общества по доходам и коэффициент расслоения общества по распределению богатства), межпоколенческая справедливость и устойчивость (уровень сбережений, демографической нагрузки, государственного долга и загрязнения окружающей среды). По этому критерию выделяются 4 группы стран: 30 стран с доходом не менее 17 тыс. дол., 26 стран (в том числе Россия) – от 6 до 17 тыс. дол., 37 стран – от 1,32 до 6 тыс. дол. и 16 стран – менее 1,32 тыс. дол. [9].

Следует добавить, что для количественной оценки и сравнительного анализа показателей экологической политики, проводимой на мировом уровне и на уровне отдельных стран, применяются показатель «экологический след» (Еcological footprint, EF), рассматриваемый как мера потребительского воздействия человека на природные ресурсы – «глобальный гектар» (средняя биологическая продуктивность гектара земли), и индекс «экологической эффективности» (Environmental Performance Index, EPI), по которому ранжируют страны по результативности в нескольких категориях, объединяемых в две группы: жизнеспособность экосистемы и экологическое здоровье [10]. Эти индикаторы позволяют оценить в национальном масштабе, насколько страны близки к установленным целям экологической политики. По данным рейтинга 2018 г.6, Россия занимает 52-е место из 180 стран, самый низкий EPI наблюдается в странах, где недостаточны национальные усилия по обеспечению экологической устойчивости, особенно по защите биоразнообразия, улучшения качества воздуха, сокращения выбросов парниковых газов: Индия и Бангладеш.

Представляет интерес возможность использования некоторых из рассмотренных показателей устойчивого развития (индекс развития человеческого потенциала – ИРЧП и экологический след – EF ) в сравнительной оценке устойчивого развития территорий в границах речных бассейнов (Центральной и Западной Европы, Волжского бассейна), предложенной в работе [11]. Анализ выявил усиливающуюся во времени неоднородность территории Волжского бассейна по большинству показателей устойчивого развития. На основании исследования сделан вывод о необходимости учета в региональной политике всех аспектов (экологического, социального, экономического) устойчивого развития социо-эколого-экономических систем с целью минимизации угроз и рисков, формирования компетенции экологического мышления при подготовке кадров.

К аналогичному выводу пришли авторы [12], рассматривая 16 международных индикаторов (бóльшая их часть перечислена выше) с целью поиска индикаторов благосостояния населения, способных лучше отражать современные вызовы экономического развития. Они показывают, что сочетание экологических, экономических и социальных аспектов наблюдается только в четырех: индикатор подлинного прогресса, индекс человеческого развития, индекс качества жизни, индекс лучшей жизни. Справедливо отметить, что Цели устойчивого развития все прочнее интегрируются в политику Российской Федерации. Об этом свидетельствуют «Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 г.»7, включение в стратегические и программные документы страны отдельных целей и задач, направленных на устойчивое развитие, а также некоторых показателей, отражающих степень их достижения, формирование полноценной системы статистического учета показателей ЦУР для их мони- торинга. В июне 2020 г. на сайте ООН был опубликован первый Добровольный национальный обзор выполнения Российской Федерацией Целей устойчивого развития и реализации Повестки в области устойчивого развития на период до 2030 г.8 Обзор отражает достижения Российской Федерации по всем 17 ЦУР и содержит результаты комплексного мониторинга социально-экономического развития и развития системы стратегического планирования за период с 2015 г.

Обзор материалов по устойчивому развитию, отражающих состояние на региональном уровне, показал, что разработаны различные модели и подходы к оценке основных составляющих устойчивого развития. Наибольший интерес представляют следующие работы.

Для изучения эффекта от реализации механизмов ускоренного экономического роста и оценки их влияния на качество жизни в регионах Дальнего Востока авторами [13] предложена пятикомпонентная мультипликативная модель, основанная на расширенной функции благосостояния А. Сена [14], дополненная сводным экологическим индексом, учитывающим качество окружающей среды. На основе этой модели показано, что экологически скорректированный уровень благополучия заметно ниже показателя, не учитывающего данный аспект благосостояния.

На недостаточное представление демографических показателей в основных системах индикаторов устойчивого развития обращают внимание авторы [15], предлагая оценивать демографическую устойчивость на основе интегрального индекса, определяемого по 25 показателям, ранжировать регионы по степени устойчивости: критическая, низкая, средняя, высокая, что не противоречит рекомендациям9 .

Авторы [16], отмечая, что ЦУР очень слабо интегрированы в стратегию и операционную деятельность российских предприятий, предлагают комплексную систему детерминант, сгруппированных по их направленности (экономические, экологические, социальные), и трехуровневую схему ее связи с глобальными целями устойчивого развития (охватывая все 17).

Для синхронизации стратегии организации с тенденциями устойчивого развития в работе [17] на основе применяющегося на практике процесса «встроенной безопасности» ( safety-by-design ) предлагается процесс «встроенной устойчивости» ( sustainability-by-design ). В качестве ключевого звена процесса рассматривается использование системы индикаторов устойчивости, дополненной индикаторами риска и жизнестойкости.

Представляет интерес работа [18], в которой авторы, используя различные подходы к измерению социально-экологического неравенства (коэффициенты эко-интенсивности и декаплинга, индикаторы подушевой экологической нагрузки и социо-эколого-экономического благополучия на основе расширенной функции А. Сена, рассчитанные в разрезе регионов), показывают, что приведенные инструменты характеризуют неоднородность в разных аспектах, их нельзя рассматривать как взаимозаменяемые и в данном случае целесообразно использовать весь перечень компонентов.

Результатом поиска закономерностей и общих подходов к отбору показателей измерения является представленная автором [19] концептуальная модель, систематизирующая требования, которым должны отвечать показатели, используемые для измерения устойчивого развития регионов. Согласно модели, формирование критериев оценки рекомендуется осуществлять с учетом их рассмотрения с позиции следующих уровней: целевой (ориентация на основную цель прогресса), векторный (охват всех сфер устойчивого развития – экономической, социальной, экологической; отражение динамики развития), индикаторный (возможность быть измеренным, понятным, сопоставимым, соразмерным и др.), объектный (доступность, описание необходимых объектов и процессов, концептуаль- ная обоснованность) и системный (ограниченное количество показателей, описание направления требуемых управленческих решений).

Следует отметить, что в рассмотренных методических подходах к измерению устойчивости как на страновом, так и на региональном уровне отсутствует инструмент оценки, всесторонне и одновременно охватывающий все три составляющие компоненты устойчивого развития в их взаимосвязи. Наиболее приближены к этому зарубежные исследователи, прежде всего финские ученые, разработавшие метод SuWi («окно устойчивого развития»), который апробировали для измерения общей степени устойчивости развития социо-эколого-экономических систем ряда развивающихся стран, в том числе Китая, с высокими темпами экономического роста [20].

Анализ SuWi – это новый инструмент, выявляющий уровень минимального экономического развития для выполнения требований социальной устойчивости и уровень максимального экономического развития, не выходящего за рамки экологических ограничений. Метод обеспечивает количественные меры для определения того, находится ли реальное экономическое развитие (ВВП) в пределах устойчивости, посредством использования различных индикаторов для измерения социального благополучия и экологической нагрузки [21].

В России данный метод первыми применили ученые Карельского научного центра РАН в исследованиях границ устойчивости регионов Северо-Западного округа, показавших, что не все регионы имеют качественный экономический рост [22]. Указанными исследованиями установлена возможность использования метода «окна устойчивости» для сравнительного анализа устойчивости северных и арктических регионов, а также для прогнозирования устойчивого социо-эколого-экономического развития [23].

Из обзора опубликованных работ в области измерения устойчивого развития следует, что анализ «окна устойчивого развития» имеет преимущества, состоящие в комплексном подходе к оценке устойчивости, основанной на интеграции трех составляющих устойчивого развития – экономической, социальной и экологической.

Значимость анализа SuWi обусловлена необходимостью выполнения целей устойчивого развития на основе Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. на национальном уровне. В связи с этим повышена актуальность мониторинга социо-эколого-экономического развития на региональном уровне, его темпов и вектора на основе оценки взаимосвязей социальноэкономических и эколого-экономических индикаторов устойчивости, их соответствия принципам устойчивого экономического развития, обеспечивающего минимальную социальную устойчивость и максимальную экологическую устойчивость.

Целью статьи является оценка социо-эколого-экономической устойчивости северного региона с использованием методологии «окна устойчивого развития». Исходя из этого, задача исследования состоит в формировании аналитической базы данных, комплексно отражающих деятельность и развитие региона, в обосновании индикаторов устойчивого развития региона, а также в сопоставлении и обобщении результатов с выявлением факторов, оказывающих наибольшее влияние на характер социо-эколого-экономической устойчивости региона, способствующих повышению эффективности развития и расширению окна устойчивости и определяющих вектор развития.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

О пираясь на основные положения методологии устойчивого развития, учитывая опыт их реализации в приведенных исследованиях по оценке измерения устойчивости регионов, на основе статистических показателей Комистата мы сформировали эмпирические данные, в наибольшей степени характеризующие экономические, социальные и экологические особенности развития Республики Коми в период 2007– 2019 гг. и необходимые для проведения анализа SuWi – «окна устойчивого развития».

Для оценки экономического развития взяты показатель валового регионального продукта (далее – ВРП) в текущих и сопоставимых ценах, индекс физического объема ВРП. Экологическая составляющая характеризуется следующими показателями: забор воды из природных источников, cбросы сточных вод категорий «всего» и «загрязненные», выброс загрязняющих веществ (далее – ЗВ) в атмосферу, количество образующихся отходов производства и потребления, интенсивность нагрузки на природную среду в расчете на единицу ВРП.

Социальная составляющая устойчивого развития представлена такими показателями, как «среднедушевые денежные доходы населения», «среднемесячная заработная плата», «доля населения с денежными доходами выше прожиточного уровня», «общая заболеваемость», «ожидаемая продолжительность жизни», «доля бедных людей».

На основе анализа SuWi по выбранным показателям определяются параметры максимального и минимального экономического развития, выделяющие интервал «ВРП min – ВРП max », или «окно устойчивости», в пределах которого экономическое развитие отвечает критериям социальной и экологической устойчивости.

По социальным показателям определяется минимальный уровень экономического развития, который не позволяет снижаться социальному фактору относительно базового года [24]. На основе экологических показателей определяется уровень сильной и слабой устойчивости развития. Экологические показатели, оцениваемые по абсолютной величине, являются критериями сильной ( Strong ) устойчивости, имеющей место при условии отсутствия их роста. Показатели интенсивности нагрузки на природную среду относятся к критериям слабой ( Weak ) устойчивости, выявляемой при отсутствии их увеличения [25]. По этим данным определяется максимальный уровень экономического развития, когда экологическая нагрузка не увеличивается и соответствует критериям экологической устойчивости.

Количественно минимальный и максимальный экономический рост выражается формулами:

BPn min = ВРП t /Соц t X Соц о , (1)

ВРП тах = ВРП t / Экол t X Экол о , (2)

где ВРПmin – минимальный уровень экономического роста, определяющий нижнюю границу окна устойчивого развития; ВРПmax – максимальный уровень экономического роста, определяющий верхнюю границу окна устойчивого развития; ВРПt – валовой региональный продукт в последний год исследуемого периода; Соцt, Соц0 – социальный показатель соответственно в последний и базовый годы исследуемого периода; Эколt, Экол0 – экологический показатель в последний и базовый годы исследуемого периода соответственно [20].

В случае выявления других ситуаций, не отвечающих принципам «окна», когда нижний уровень окна ВРП min (социальная устойчивость) по величине выше верхнего уровня ВРП max (экологическая устойчивость) или фактический ВРП реал находится за пределами этих уровней «окна» и необходимо оценить требуемое изменение размеров «окна», прибегают к анализу изменения экологической интенсивности. Анализ изменения экологической интенсивности в исследуемый период основывается на величине разрыва, определяемой по формуле

Д ЭЭ = ( Экол t - Экол0 ) /ВРП t , (3)

где ∆ЭЭ – разница экологической интенсивности за последний год по сравнению с базовым годом; Эколt – экологический показатель в последний год периода; Экол0 – экологический показатель в базовый год; ВРПt – экономический показатель в последний год периода, в нашем случае – ВРП [26].

Все показатели исследуемого периода 2007–2019 гг. представлены в сопоставимых ценах и проиндексированы относительно базового 2007 г. с целью их сопоставимости.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

С оциальная устойчивость. Учитывая сложность выбора одного показателя, отражающего все аспекты социального благополучия и его улучшение в направлении устойчивого развития, рассматривается несколько показателей исходя из условия, что социальный показатель не должен уменьшаться относительно базового года. С учетом имеющейся статистической базы данных за период 2007–2019 гг. и возможности выполнения условий сопоставимости показателей их перечень включает «среднедушевые денежные доходы населения, мес./ руб.», «среднемесячную номинальную начисленную заработную плату, руб.», «долю населения с денежными доходами выше прожиточного уровня, %», «общую заболеваемость населения, случаев на 1 тыс. чел.)», «ожидаемую продолжительность жизни, лет». В табл. 1 показаны абсолютные значения показателей.

Таблица 1. Абсолютные значения социальных показателей, 2007–2019 гг. (Республика Коми)

Table 1 . Absolute values of social indicators in 2007–2019 (Komi Republic)

|

Год |

Заработная плата |

Среднедушевые денежные доходы населения |

Доля небедных людей, % |

Ожидаемая продолжительность жизни, лет |

Общая заболеваемость, случаев/на 1 тыс. |

||

|

текущие цены, руб. |

% к пред. году |

текущие цены, руб. |

% к пред. году |

||||

|

2007 |

17 077 |

110,1 |

16 216 |

108,8 |

85,5 |

65,8 |

989,1 |

|

2008 |

20 827 |

106,5 |

18 636 |

99,5 |

84,1 |

66,2 |

986,4 |

|

2009 |

25 237 |

101,1 |

19 993 |

94,9 |

83,2 |

66,5 |

1023,1 |

|

2010 |

28 165 |

105,2 |

22 260 |

103,2 |

84,4 |

66,9 |

1035,2 |

|

2011 |

31 563 |

103,1 |

23 925 |

97,7 |

83,7 |

68,0 |

1047,2 |

|

2012 |

36 846 |

111,8 |

27 040 |

106,1 |

86,6 |

68,3 |

1053,5 |

|

2013 |

41 310 |

104,8 |

29 335 |

100,4 |

86,3 |

69,3 |

1047,4 |

|

2014 |

43 913 |

88,6 |

29 561 |

94,6 |

85,1 |

69,1 |

1054,8 |

|

2015 |

45 132 |

89,2 |

31 221 |

90,9 |

84,4 |

69,4 |

1072,0 |

|

2016 |

48 062 |

99,9 |

31 725 |

94,7 |

83,7 |

69,5 |

1121,2 |

|

2017 |

50 407 |

101,3 |

32 310 |

97,5 |

84,3 |

71,1 |

1158,5 |

|

2018 |

55 513 |

106,8 |

33 961 |

100,7 |

85,1 |

70,9 |

1120,0 |

|

2019 |

58 876 |

100,4 |

35 356 |

97,4 |

84,5 |

71,3 |

1082,0 |

Источники: Городские округа и муниципальные районы Республики Коми. Социально-экономические показатели. 2020: стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2020. С. 97, 99; Статистический ежегодник Республики Коми / Комистат. Сыктывкар, 2010, 2016, 2019; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: стат. сб. / Росстат. М., 2020. С. 79, 441; Регионы России. Социально-экономические показатели по субъектам РФ. 2000-2019 / Росстат. URL: (дата обращения: 21.12.2021).

-

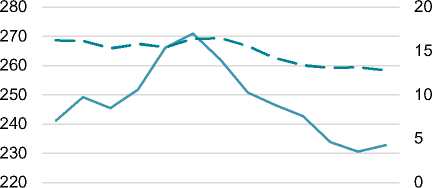

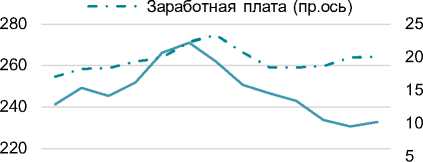

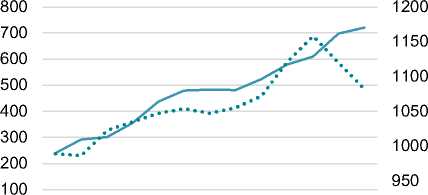

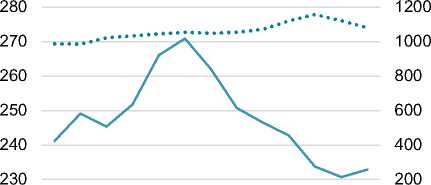

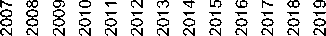

(a) r = 0,97

ВРП (текущие цены)

Доход на душу населения (пр.ось)

400 ^20

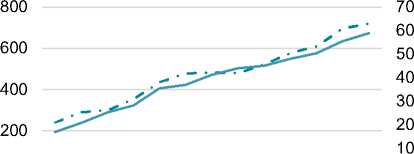

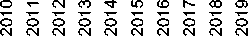

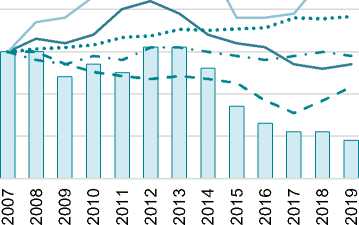

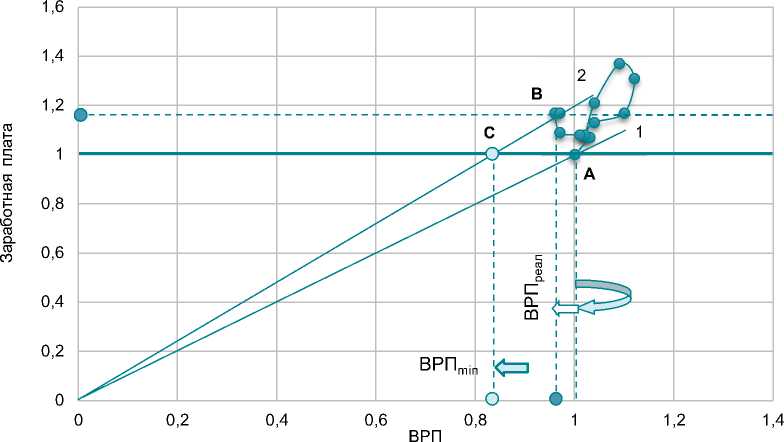

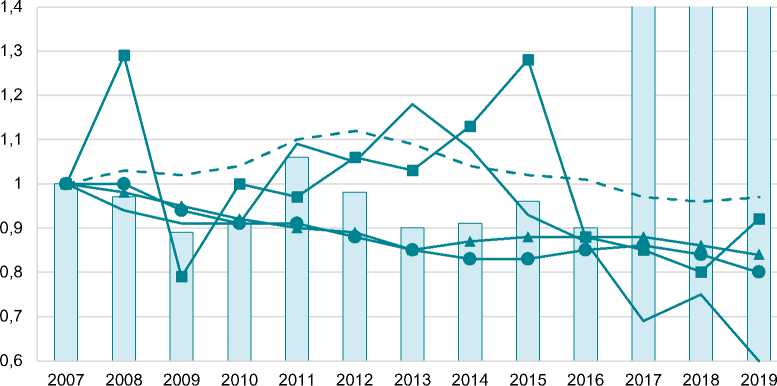

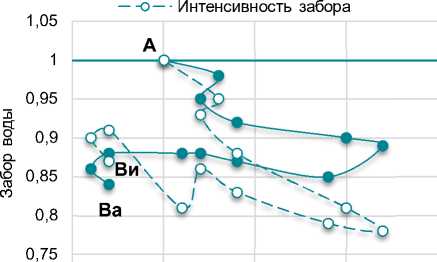

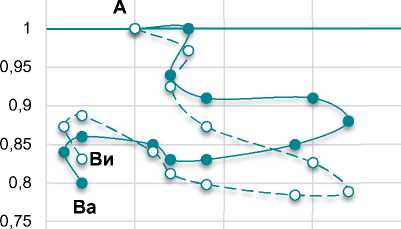

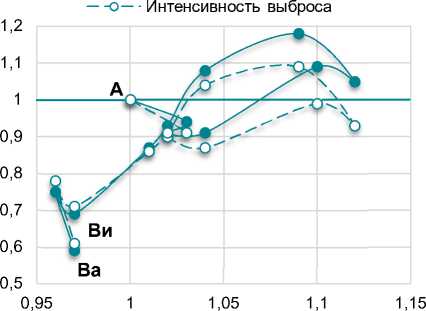

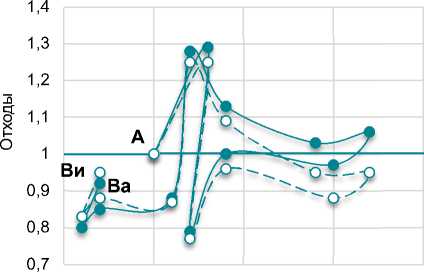

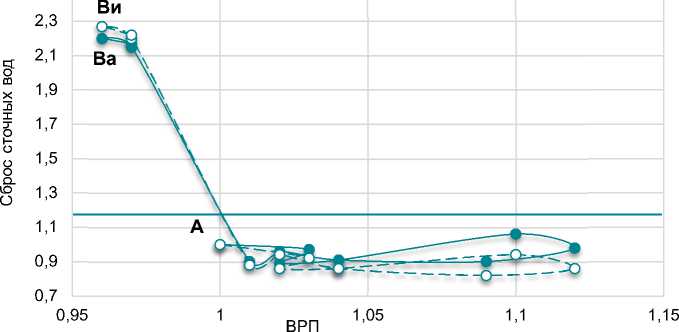

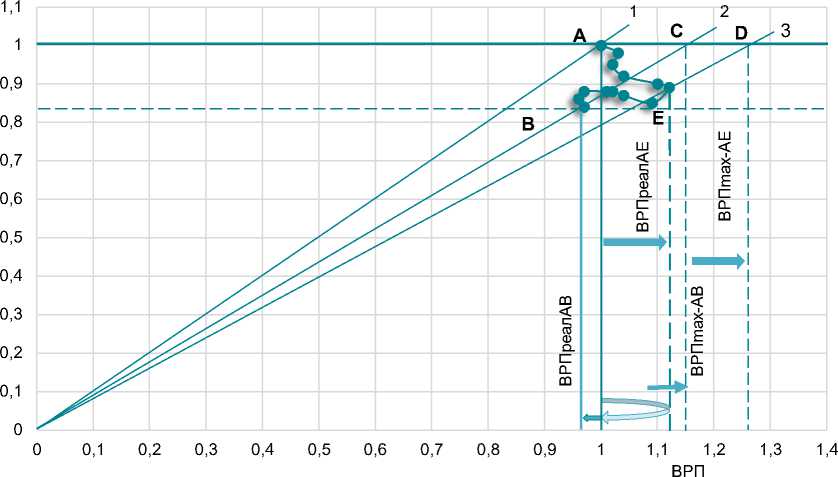

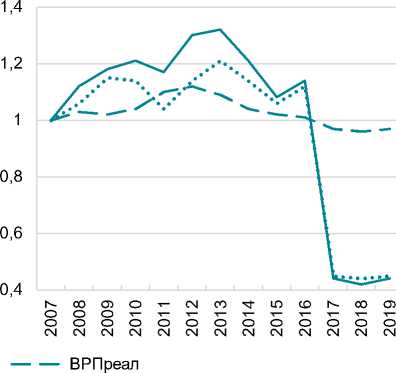

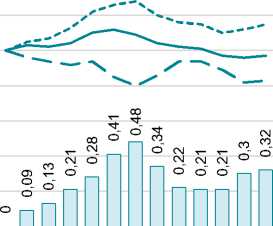

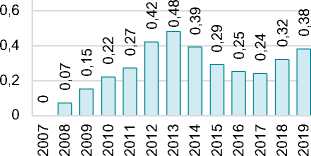

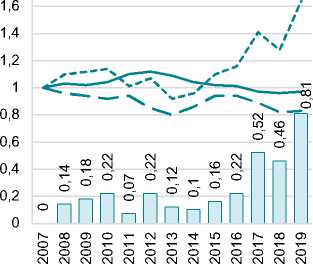

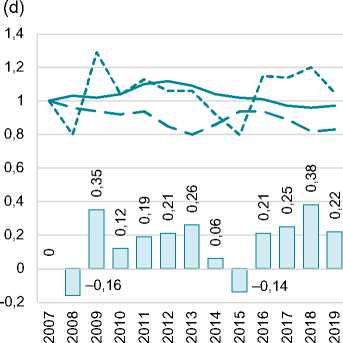

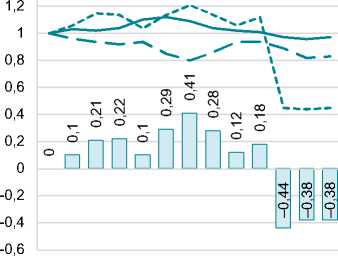

|<СО0>О^-М«^-ЮШ1<<ОО> COO-^^^-^^--^-ooooooooooooo (c) r= 0,99 (b) r = 0,76 ВРП (cопост. цены) Доход на душу населения (пр.ось) ОООО^СЧСО^ОЮГ-ООО ooooooooooooo CNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCN (d) r= 0,57 ВРП (cопост. цены) 200 0 NOOOO-^CNCOM-IOONCOO ooo^^^^^^^^^^ ooooooooooooo CNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCN ВРП (текущие цены) Заработная плата (пр.ось) Fig. 1. Dynamics of social indicators and their relationship with GRP in current and comparable prices in 2007–2019 (Komi Republic) Рис. 1. Динамика показателей дохода на душу населения и заработной платы, их взаимосвязь с ВРП в текущих и сопоставимых ценах, 2007–2019 гг. (Республика Коми) Для выявления взаимосвязи социальных показателей благополучия (среднедушевые денежные доходы населения и заработная плата) с ВРП в период 2007–2019 гг. изучена их динамика в текущих и сопоставимых ценах, графически представленная на рис. 1. На диаграммах (рис. 1, а, с), где рассматриваемые показатели представлены в текущих ценах, видим, что вместе с ростом ВРП синхронно повышаются среднемесячный доход на душу населения и заработная плата. Величина коэффициентов корреляции (0,97 – в первом случае, 0,99 – во втором) указывает на высокую взаимосвязь этих показателей с ВРП. Напротив, в сопоставимых ценах ситуация переменная, выделяется два периода: с ростом ВРП (2007–2012 гг.) и падением ВРП в 2013–2019 гг. (рис. 1, b, d). Если период роста ВРП сопровождался повышением заработной платы до 131 %, то денежные доходы колебались в интервале 94–101 %. В период падения ВРП уровень заработной платы снизился до 117 %, доходы на душу населения упали до 79 % к базовому году. Степень взаимосвязи показателя среднедушевого дохода с ВРП, оцениваемая коэффициентом корреляции, снизилась до r = 0,76; показателя заработной платы – до r = 0,56 (риc. 1, b, d). По данным табл. 1 характер неблагополучия экономического фактора проявляется в снижении доли небедных людей на 1 % – части населения с денежными доходами выше прожиточного уровня. В то же время отмечается повышение показателя ожидаемой продолжительности жизни с 65,8 до 71,3 года. На рис. 2 представлена динамика этих показателей и взаимосвязь с ВРП в текущих ценах и ценах базового года. Расчет коэффициентов корреляции подтверждает визуальное представление характера динамики рассматриваемых показателей на рис. 2. При однонаправленном изменении показателя ожидаемой продолжительности жизни (рис. 2, а) корреляция составляет 0,98 и связь с ВРП является высокой. (a) r= 0,98 ВРП (текущие цены) (b) r= 0,40 ВРП(сопост. цены) Ожидаемая продолжительность жизни (пр.ось) Ожидаемая продолжительность жизни (пр.ось) CM CM CM CM CM CM CXI CM CM CM CM CXI CXI CM (c) r= 0,86 ВРП (текущие цены) Общая заболеваемость (пр.ось) 0 900 NCOQO^CMCO^LOCONCOG) ooo^^^^^^^^^^ ooooooooooooo CNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCN (d) r= 0,43 ВРП (сопост. цены) Общая заболеваемость (пр.ось) 220 0 Рис. 2. Динамика показателей ожидаемой продолжительности жизни и общей заболеваемости, их взаимосвязь с ВРП, 2007–2019 гг. (Республика Коми) Fig. 2. Dynamics of indicators of life expectancy and general morbidity, their relationship with the GRP in 2007–2019 (Komi Republic) При разнонаправленном изменении, наблюдаемом с 2013 г., взаимосвязь слабая (r = 0,4) (рис. 2, b). Аналогично изменяется характер взаимосвязи показателя общей заболеваемости (рис. 2, c, b). Вместе с тем отметим, что существует взаимосвязь показателей ожидаемой продолжительности жизни и общей заболеваемости: коэффициент корреляции r = 0,82, что является основанием для выбора одного из них в качестве критерия социальной устойчивости в анализе SuWi. На рис. 3 представлена индексная оценка показателей, которые рассматриваются в качестве критериев социальной устойчивости с целью выбора приемлемых для анализа SuWi. К ним относятся показатели в сопоставимых ценах, проиндексированные относительно 2007 г.: «доход на душу населения», «среднемесячная заработная плата», «доля небедных» (доля населения с денежными доходами выше прожиточного уровня), «обратная величина общей заболеваемости населения», «ожидаемая продолжительность жизни». Сравнительный анализ индексной оценки показателей социальной устойчивости (см. рис. 3) демонстрирует, что в период 2007– 2019 гг. отмечается переменная динамика «заработной платы», в последний год индекс равен 1,17, стабильный рост продолжительности жизни до величины индекса 1,08, что отвечает принципам социальной устойчивости. Динамика индекса «доля небедных» показывает незначительные колебания относительно единицы, что не является устойчивым признаком. Еще в большей мере не отвечает устойчивости снижающаяся динамика индекса «доход на душу населения». 1,4 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 ^^ Доход на душу населения ВРПреал. 1/общая заболеваемость Ожидаемая продолжительность жизни Заработная плата Доля небедных Рис. 3. Индексная оценка показателей, характеризующих социальную составляющую устойчивого развития региона относительно базового 2007 г., в сопоставимых ценах (Республика Коми) Fig. 3. Index assessment of indicators characterizing the social component of sustainable development of the region relative to the 2007 base year in comparable prices (Republic of Komi) Индексная оценка социальных показателей является основой для анализа SuWi, выяв- ляющего, имеет ли место вектор социальной ных данных последнего года периода, отра-устойчивости, исходя из того, что признаком жающая развитие периода 2007–2019 гг. ее является неухудшение ситуации в отношении каждого показателя. Таким образом, в качестве социального критерия наиболее приемлемым из представленных является показатель «заработная плата», который в рассматриваемый период отличается некоторым ростом. Для раскрытия сущности SuWi целесообразно представить графический способ определения его границ (ВРПmin – ВРПmax) относительно реально существующего ВРПреал. На рис. 4 представлено определение нижней границы «окна устойчивости» по показателю «заработная плата». Визуализация осуществляется путем изображения модели «окна» на координатной плоскости (декартовой системы) с вертикальной осью (ординат), на которой указываются индексы социального показателя, и горизонтальной осью (абсцисс), представляющей значения индексов экономического критерия (ВРП) в рассматриваемый период 2007–2019 гг. Координаты точки пересечения осей – 0,0. Далее построение начинается с нанесения точки А с координатами (1,0; 1,0) и проведения через нее горизонтальной линии и прямой линии 1, представляющей развитие в базовом 2007 г., когда все показатели равны единице. Затем изображается линия 2, проведенная через начало координат и точку В с координатами индекс- Рис. 4. Определение нижней границы «окна устойчивости» по показателю заработной платы в сопоставимых ценах в период 2007–2019 гг. (Республика Коми) Fig. 4. Determination of the sustainability window lower limit in terms of wages in comparable prices in 2007–2019 (Komi Republic) Таким образом, отрезок по горизонтали от точки А до точки В представляет собой изменение экономического критерия, в нашем примере – ВРП, варьирующееся в пределах от 1,0 до 0,97 (ВРПреал), т. е. происходит снижение темпов экономического роста, что изображено поворотной стрелкой. Отрезок по вертикали от точки А до точки В отражает изменение социального критерия, в данном случае – показателя «заработная плата», уровень его относительно начала периода составляет 1,17 (отмечен горизонтальной пунктирной линией, проходящей через точку В). Пересечение линии 2 с горизонтальной линией начала периода (социальный показатель равен 1,0) дает точку С, из которой проведенный перпендикуляр на ось ВРП указывает минимальный уровень экономического развития – ВРПmin, при котором не происходит ухудшения социального показателя «заработная плата». По данному показателю величина ВРПmin равна 0,83 для рассматриваемого периода 2007–2019 гг. и не превышает ВРПреал. Таким образом, модель «окна устойчивости» показывает, что по показателю «заработная плата» критерий социальной устойчивости выполняется. По другим рассмотренным показателям социальной устойчивости в табл. 2 на основе формулы (1) приведены расчетные данные по определению нижней границы «окна устойчивости». Как видим, расчет минимального уровня величины экономического развития (ВРПmin) подтверждает предположение о социальной неустойчивости в отношении показателей «общая заболеваемость», «доля небедных» и «реальный доход на душу населения», по которым величина ВРПmin выше существующего ВРПреал, что показано цветом в табл. 2. Эти данные согласуются с оценкой интегральных индексов социальной устойчивости северных регионов (2013–2016 гг.), в числе которых рассматривалась Республика Коми. Динамика интегрального индекса социальной устойчивости показала, что его величина за указанный период снизилась с 0,535 до 0,493, что по шкале устойчивости, разработанной авторами, соответствует интервалу «наличие признаков неустойчивости» [27]. Рассматривая, как экономический рост влияет на устойчивость регионов с точки зрения подушевого ВРП и индекса инклюзивности, авторы [28] пришли к выводу, что чем выше индекс инклюзивного роста региона, тем ниже в нем социальные и экологические риски, тем выше его устойчивость к внешним шокам (цены на энергоресурсы). Республика Коми в этом анализе входит в группу с максимальной уязвимостью к внешним шокам: индекс инклюзивного роста соответствует значениям 10–14-летней давности. В 2007–2015 гг. отмечается наибольшее падение индекса инклюзивного роста, а следовательно, и устойчивости региона, что в определенной степени отражено и в наших результатах. Таблица 2. Определение нижней границы «окна устойчивости» по социальным показателям в период 2007–2019 гг. (Республика Коми) Table 2. Determination of the sustainability window lower limit in terms of social indicators in 2007–2019 (Komi Republic) Год Доля небедных Реальный доход на душу 1/общая заболеваемость Ожидаемая продолжительность жизни Заработная плата ВРПреал к 2007 г. ВРПmin – минимальный уровень экономического роста 2007 1 1 1 1 1 1 2008 1,05 1,03 1,03 1,02 0,96 1,03 2009 1,05 1,08 1,05 1,01 0,94 1,02 2010 1,05 1,08 1,09 1,02 0,92 1,04 2011 1,12 1,16 1,17 1,06 0,94 1,1 2012 1,11 1,11 1,2 1,08 0,85 1,12 2013 1,08 1,08 1,16 1,03 0,80 1,09 2014 1,04 1,08 1,11 0,99 0,86 1,04 2015 1,03 1,17 1,1 0,97 0,94 1,02 2016 1,03 1,21 1,14 0,96 0,94 1,01 2017 0,98 1,20 1,13 0,90 0,89 0,97 2018 0,96 1,18 1,08 0,89 0,82 0,96 2019 0,98 1,22 1,06 0,90 0,83 0,97 Примечание. Цветом выделено несоответствие существующему уровню ВРПреал. Таким образом, анализ социальной устойчивости SuWi показал, что из пяти представленных показателей минимальному уровню экономического роста отвечают только два – «заработная плата» и «ожидаемая продолжительность жизни». При этом следует отметить, что падение роста ВРП с 2017 г. является сдерживающим фактором социального развития региона и по этим показателям. Экологическая устойчивость. В качестве критериев экологической устойчивости приняты показатели забора воды из природных источников, cброса сточных вод категорий «загрязненные» и «всего», выброса загрязняющих веществ в атмосферу по абсолютной величине и интенсивности нагрузки на природную среду в расчете на единицу ВРП (табл. 3). Из анализа данных табл. 3 следует, что за период с 2007 по 2019 г. все показатели по абсолютной величине снизились: забор воды – на 15,7 %, сброс сточных вод – «всего» на 20 %, выброс загрязняющих веществ в атмосферу – на 40,1 %, образование отходов – на 8 %. Соответственно уменьшилась интенсивность рассматриваемых показателей. Вместе с тем в последние три года отмечался рост сброса загрязненных сточных вод, который превысил более чем в два раза объем этой категории сброса сточных вод в базовом 2007 г. (что связано с проведением реконструкции очистных сооружений, а также с изменением учета сброса по категориям загрязненности сточных вод для некоторых предприятий). Таблица 3. Критерии экологической устойчивости по абсолютной величине и показателю интенсивности в период 2007–2019 гг. (Республика Коми) Table 3. Criteria for environmental sustainability in terms of absolute value and intensity indicator in 2007–2019 (Komi Republic) Год Забор воды / интенсивность, млн м3/ м3/тыс. руб. Сброс сточных вод, всего / интенсивность, млн м3/м3/тыс. руб. Сброс загрязненных сточных вод / интенсивность, млн м3/м3/тыс. руб. Выброс ЗВ в атмосферу / интенсивность, тыс. т/т/тыс. руб. Отходы производства и потребления / интенсивность, тыс. т/т/тыс. руб. 2007 592,7 / 2,46 514,1 / 2,13 121,8 / 0,51 654,8 / 2,72 6570,4 / 27,2 2008 582,94 / 2,34 515,1 / 2,07 117,8 / 0,47 618,2 / 2,48 8502,7 / 34,1 2009 563,3 / 2,30 483,2 / 1,97 108,93 / 0,44 598,3 / 2,44 5162,4 / 21,0 2010 546,8 / 2,17 467,3 / 1,86 111,33 / 0,44 594,8 / 2,36 6578,7 / 26,1 2011 531,26 / 2,0 469,6 / 1,76 129,03 / 0,48 712,4 / 2,68 6344,9 / 23,8 2012 518,99 / 1,92 454,0 / 1,68 119,61 / 0,44 688,2 / 2,54 6983,6 / 25,8 2013 504,74 / 1,93 437,1 / 1,67 109,39 / 0,42 774,3 / 2,96 6778,6 / 25,9 2014 513,4 / 2,05 427,3 / 1,70 110,63 / 0,44 707,0 / 2,82 7422,5 / 29,6 2015 521,7 / 2,12 426,9 / 1,73 117,25 / 0,48 612,2 / 2,48 8410,9 / 34,1 2016 523,16 / 2,16 435,5 / 1,79 110,11 / 0,45 568,8 / 2,34 5760,6 / 23,7 2017 520,1 / 2,23 441,1 / 1,89 262,24 / 1,12 451,0 / 1,93 5584,0 / 23,9 2018 512,0 / 2,22 430,0 / 1,86 268,56 / 1,16 488,0 / 2,12 5238,0 / 22,7 2019 499,8 / 2,15 411,3 / 1,77 263,81 / 1,13 388,3 / 1,67 6025,0 / 25,9 Изменение показателя, % к 2007 г. 2007– 2019 –15,7 / –12,6 –20,0 / –16,9 +116,6 /+121,6 –40,1 / –38,6 –8,0 / –4,8 Примечание. Интенсивность показателей определена автором. Источники: Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2019 году» / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми; ГБУ РК «Территориальный фонд информации Республики Коми»; под ред. Р.В. Полшведкина (гл. ред.) [и др.]. Сыктывкар, 2020. 162 с. URL: (дата обращения: 21.02.2021); Информационно-аналитический обзор «Республика Коми. Итоги 2020 г.» // Комистат. 2021. С. 9; Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 1998–2018 гг. (в текущих ценах) / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия. URL: (дата обращения: 21.02.2021). I I Сброс загрязненных сточных вод —▲ Забор воды Выброс ЗВ в атмосферу ВРПреал —• Сброс сточных вод, всего —■ Отходы Рис. 5. Индексная оценка показателей, характеризующих экологическую составляющую устойчивого развития региона по абсолютной величине, и валовой региональный продукт в сопоставимых ценах (Республика Коми) Fig. 5. Index assessment of indicators characterizing the environmental component of the sustainable development of the region in absolute terms and the gross regional product in comparable prices (Komi Republic) Для сопоставимости динамики экологических показателей как критериев сильной экологической устойчивости на рис. 5 представлена их индексная оценка по абсолютной величине в период 2007–2019 гг. На рис. 5 диаграммы индексной оценки абсолютных значений показателей, характеризующих экологическую составляющую устойчивого развития, визуально демонстрируют улучшение экологической ситуации в регионе, за исключением показателя «сброс загрязненных сточных вод», индекс которого в последние три года исследуемого периода составляет 2,15; 2,2 и 2,17 (эти величины вышли за пределы диаграммы). Индексная оценка ВРП обнаруживает, что снижение показателей в некоторой степени обусловлено снижением темпов роста экономики с 2013 по 2016 г. и спадом в последующие годы. Соответственно, величина индекса ВРП, составившая 1,12 в 2012 г., снизилась до 1,01 в 2016 г. и до 0,97 в 2019 г. По результатам индексной оценки относительно базового года на рис. 6 приведены диаграммы, отражающие характер взаимосвязи экологических показателей по абсолютной величине и интенсивности с ВРП в сопоставимых ценах. На всех диаграммах точка А обозначает базовый уровень показателей, равный единице, Ва – абсолютную величину и Ви – интенсивность показателя последнего года периода. Так, для показателя «забор воды» Ва = 0,84, Ви = 0,87; сброс сточных вод «всего» Ва = 0,8 Ви = 0,83, «загрязненные» Ва = 2,17, Ви = 2,22; выбросы ЗВ в атмосферу Ва = 0,59, Ви = 0,61, отходы производства и потребления Ва = 0,92, Ви = 0,95. Разница значений этих показателей влияет на величину ВРПmax, определяющего верхнюю границу экологической устойчивости – сильную (Strong) при использовании абсолютной величины или слабую (Weak), если принимается во внимание значение интенсивности. По данным точечных диаграмм на рис. 6 видно, что абсолютные значения Ва и интенсивности Ви всех показателей (кроме показателя «сброс загрязненных сточных вод») находятся на координатной плоскости полностью ниже горизонтального базового уровня, равного 1,0, что указывает на высокую вероятность соответствия критерию экологической устойчивости. Забор воды 1,1 0,7 0,95 1 1,05 ВРП 1,05 —• Сброс сточных вод, всего — -о— - Интенсивность сброса 1,05 1,1 0,7 0,95 1,15 ВРП 1,15 Выброс ЗВ в атмосферу ф га со со ВРП —• Образование отходов —-о—- Интенсивность отходов 0,95 1 1,05 1,1 1,15 , ВРП , , , Сброс загрязненных сточных вод — -о—- Интенсивность сброса 2,5 Рис. 6. Кривые взаимосвязи экологических показателей и валового регионального продукта для построения «окна устойчивости» в период 2007–2019 гг. (Республика Коми) Fig. 6. Correlation curves for ecological indicators and gross regional product to draw a sustainability window in 2007-2019 (Komi Republic) Для подтверждения воспользуемся данными диаграммами, чтобы установить границы экологической устойчивости. На рис. 7 в качестве примера представлено определе- ние верхней границы «окна устойчивости» по абсолютной величине показателя «забор воды», иллюстрирующего сильную устойчивость. Рис. 7. Определение верхней границы окна устойчивости по абсолютной величине показателя «забор воды» в период 2007–2019 гг. (Республика Коми) Fig. 7. Determination of the sustainability window upper limit by the absolute value of the “water intake” indicator in 2007–2019 (Komi Republic) В соответствии с анализом SuWi определение верхней границы «окна устойчивости» графическим способом осуществляется аналогично рассмотренному построению нижней границы «окна». Для этого диаграмму «забор воды» на рис. 6 трансформируем в диаграмму рис. 7 следующим образом: через точку А, характеризующую начало периода, проводится горизонтальная линия и линия 1, через точку В – линия 2, отражающая развитие всего периода 2007–2019 гг. Таким образом, отрезок по горизонтали от точки А до точки В представляет изменение валового регионального продукта от 1,0 до ВРПреалАВ, равного 0,97, т. е. происходит снижение экономического роста, что изображено стрелкой, направленной в левую сторону относительно начального состояния. Отрезок по вертикали от точки А до точки В отражает изменение экологического критерия, в данном случае – показателя «забор воды», его уровень относительно начала периода составляет 0,84 (отмечен горизонтальной пунктирной линией, проходящей через точку В). Пересечение линии 2 с горизонтальной линией начала периода дает точку С и указывает на оси валового регионального продукта максимальный уровень экономического развития: ВРПmax – АВ = 1,15, который не пре-212 вышает ВРПреалАВ. Таким образом, модель «окна устойчивости» показывает, что по критерию «забор воды» пределы экологического развития не превышаются. Для сравнения на кривой АВ взаимосвязи экологического критерия с ВРП (рис. 7) выделен период 2007–2012 гг. (от точки А до точки Е), когда в регионе наблюдался экономический рост при одновременном снижении экологических показателей. Аналогично построена линия 3, характеризующая экологоэкономическое развитие региона в период 2007–2012 гг., и указаны расчетные точки: А (начало периода); Е (конец периода) с координатами 0,89 (забор воды) и 1,12 (ВРП); D определяет ВРПmax – АЕ, величина которого составила 1,26. Таким образом, анализ SuWi по критерию «забор воды» показывает, что в условиях растущей экономики и снижения экологического показателя граница «окна устойчивости» повышается (ВРПmax – АЕ = 1,26), а при низких темпах развития экономики снижается (ВРПmax – АВ = 1,15). Значения верхней границы «окна устойчивости» по другим экологическим показателям определены по формуле (2) для абсолютных величин и по интенсивности и представлены в табл. 4. Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». 2022. Том 17. № 2 Таблица 4. Определение верхней границы «окна устойчивости» по критериям сильной и слабой экологической устойчивости в период 2007–2019 гг. (Республика Коми) Table 4. Determination of the sustainability window upper limit under the criteria of strong and weak environmental sustainability in 2007–2019 (Komi Republic) Год ВРПреал, к 2007 г. ВРПmaxStrong ВРПmaxWeak Абсолютная величина показателя «сильная устойчивость» (Strong) Величина интенсивности показателя «слабая устойчивость» (Weak) Забор воды Сброс сточных вод Выброс ЗВ в атмосферу Образование отходов Забор воды Сброс сточных вод Выброс ЗВ в атмосферу Образование отходов 2007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2008 1,03 1,05 1,03 1,1 0,8 1,08 1,06 1,13 0,82 2009 1,02 1,07 1,09 1,12 1,29 1,10 1,1 1,13 1,32 2010 1,04 1,13 1,14 1,14 1,04 1,18 1,2 1,2 1,09 2011 1,1 1,22 1,21 1,01 1,13 1,36 1,34 1,12 1,26 2012 1,12 1,26 1,27 1,07 1,06 1,44 1,42 1,2 1,18 2013 1,09 1,28 1,28 0,92 1,06 1,38 1,39 1,0 1,14 2014 1,04 1,2 1,25 0,96 0,92 1,25 1,3 1,0 0,96 2015 1,02 1,16 1,23 1,1 0,8 1,19 1,26 1,12 0,82 2016 1,01 1,15 1,19 1,16 1,15 1,25 1,13 1,17 1,16 2017 0,97 1,1 1,13 1,41 1,14 1,07 1,09 1,37 1,1 2018 0,96 1,12 1,14 1,28 1,2 1,07 1,1 1,23 1,15 2019 0,97 1,15 1,21 1,64 1,05 1,11 1,16 1,59 1,02 Примечание. Цветом выделено несоответствие существующего ВРПреал уровню экологической устойчивости. По расчетным данным табл. 4 наибольшая величина верхней границы сильной экологической устойчивости «окна» в рассматриваемый период составляет ВРПmaxStrong = 1,64 по выбросу ЗВ в атмосферу, наименьшая – ВРПmaxStrong = 1,05 по образованию отходов. Выделенные ячейки в табл. 4 свидетельствуют об отсутствии сильной экологической устойчивости по выбросу ЗВ в атмосферу в 2011–2014 гг., по образованию отходов – в 2008 г. и 2012–2015 гг. Отсутствие слабой экологической устойчивости прослеживалось в 2013–2014 гг. по выбросу ЗВ в атмосферу и в 2008 г. и 2014–2015 гг. – по образованию отходов. В целом для исследуемого периода 2007– 2019 гг. по всем приведенным в табл. 4 экологическим показателям как сильной, так и слабой устойчивости выполняется условие ВРПреал < ВРПmax. Изменение границ экологической устойчивости ВРПmax в отношении показателя «сброс загрязненных сточных вод» представлено на рис. 8. Сброс загрязненных сточных вод (сильная устойчивость) Интенсивность сброса (слабая устойчивость) Рис. 8. Изменение границы экологической устойчивости по сбросу загрязненных сточных вод в период 2007–2019 гг. (Республика Коми) Fig. 8. Changes in the environmental sustainability limits by the polluted wastewater discharge in 2007–2019 (Komi Republic) Данные рис. 8 иллюстрируют неблагополучную экологическую ситуацию по сбросу загрязненных сточных вод: их объем за последние три года рассматриваемого периода увеличился более чем в два раза. На рис. 8 также отражено, что пределы (ВРПmax) как сильной, так и слабой экологической устойчивости не выполнялись в 2017–2019 гг., а также в 2011 г. – по сильной устойчивости: ВРПmax < ВРПреал (сравните в последний год: ВРПmax – Strong = 0,45; ВРПmax – Weak = 0,44; ВРПреал = 0,97). Таким образом, при значительном росте показателя «сброс загрязненных сточных вод» и одновременном снижении экономического развития возникают проблемы обеспечения как сильной, так и слабой экологической устойчивости. Ширина «окна устойчивости» является завершающим этапом анализа SuWi после определения нижней границы ВРПmin по социальным факторам и верхней границы ВРПmax, диктуемой экологическими параметрами. Ширина «окна устойчивости» представляет собой разность значений ВРПmax и ВРПmin. На рис. 9 представлена графическая интерпретация результатов расчета границ окна сильной устойчивости для всех рассмотренных экологических показателей с использованием социального показателя «заработная плата», имеющего значение нижней границы окна устойчивости ВРПmin (изменяется от 0,96 в 2008 г. до 0,83 в 2019 г., см. табл. 2). По диаграммам рис. 9, а, b видим, что по отраженным на них значениям показателей в течение всего периода 2007–2019 гг. существует сильная экологическая и социальная устойчивость и окно устойчивости. Диаграмма на рис. 9, с показывает, что по показателю «выброс ЗВ в атмосферу» в период 2011–2014 гг. пределы экологической устойчивости нарушены, но в последующие годы экологическая устойчивость значительно усилилась и окно устойчивости расширилось до 0,81. Диаграмма на рис. 9, d отражает всю сложность организации системы учета отходов производства и потребления, которая проявляется в отрицательных значениях окна устойчивости в 2008 и 2015 гг. По данному показателю можно отметить, что окно устойчивости имеет место при обеспечении экологической устойчивости в 2016– 2019 гг. По показателю «сброс загрязненных сточных вод» (рис. 9, е) в последние три года не соблюдаются требования ни сильной, ни слабой экологической устойчивости (см. рис. 8) и вследствие этого отсутствует окно устойчивости. Оценивая окно устойчивости интегрально с учетом минимального уровня верхней границы экологической устойчивости и нижней границы социальной устойчивости по показателю «заработная плата», следует отметить, что ширина «окна» сильной устойчивости, составившая в 2016 г. 0,18, в конце рассматриваемого периода (2019 г.) имеет отрицательное значение –0,38 из-за несоблюдения пределов сильной экологической устойчивости по сбросу загрязненных сточных вод. Фактически это означает отсутствие не только окна устойчивости по данному показателю, но и интегрального окна. Рассмотрение существования окна слабой устойчивости в данном случае излишне: на рис. 8 показано, что в период 2017–2019 гг. уровни верхней границы окна сильной и слабой устойчивости отличаются незначительно. Изменению ситуации будет способствовать сокращение сброса загрязненных сточных вод до уровня предыдущих лет. Таким образом, анализ динамики ширины окна устойчивости показывает, что максимальный рост, определяемый экологическими критериями, становится ниже реального и ниже минимального экономического роста, определяемого социальным критерием, возникает отрицательная ширина окна устойчивости, что фактически означает неустойчивость развития региона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Обобщая результаты исследования, отметим, что предложены различные варианты трактования понятия «устойчивое развитие», которые обусловлены разными этапами формирования концептуальных основ устойчивости. В настоящее время исследователи рассматривают это развитие преимущественно с позиции триединства взаимосвязи его компонентов – экономического, социального и экологического. Основными принципами устойчивого развития являются: ‒ социальная устойчивость – экономическое развитие для повышения благосостояния; ‒ обеспечение экологической устойчивости – экономический рост без ухудшения состояния окружающей среды; ‒ гармония взаимосвязи экологического и социального благополучия – экономическое развитие в интересах не только нынешнего поколения, но и будущих поколений в рамках относительных ограничений использования природных ресурсов, обусловленных состоянием биосферы, технологий и социальной организации. (а) 1,4 (b) 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 I I Ширина окна ВРП реал (c) 1,8 ^^ Ширина окна ВРП реал ВРП max-Strong-выброс ВРП min-зар.плата ВРП max-Strong-сброс ВРП min-зар.плата Ширина окна ВРП реал ВРП max-Strong-забор ВРП min-зар.плата ^^ Ширина окна ВРП реал ВРП max-Strong-отходы ВРП min-зар.плата (e) 1,4 I I Ширина окна ВРП реал ВРПmax-Str-загрязн.ст.воды ВРП min-зар.плата Рис. 9. Изменение ширины «окна устойчивости» по экологическим показателям (верхняя граница) с использованием показателя «заработная плата» (нижняя граница) в период 2007–2019 гг. (Республика Коми): (а) – «забор воды»; (b) – «сброс сточных вод, всего»; (c) – «выброс ЗВ в атмосферу»; (d) – «отходы»; (e) – «сброс загрязненных сточных вод» Fig. 9. Change in the sustainability window width for environmental indicators (upper limit) using the “wage” indicator (lower limit) in 2007–2019 (Komi Republic): (а) – water intake; (b) – wastewater discharge, total; (c) – 3B discharge into atmosphere; (d) – wastes; (e) – dirty polluted wastewater discharge Анализ методологических подходов к измерению региональной устойчивости показал, что модель «окно устойчивого развития» в наибольшей степени соответствует базовым принципам устойчивого развития и обеспечивает измерение пределов социальной и экологической устойчивости во взаимосвязи с экономическим развитием. Сущность метода состоит в том, что реальный валовой региональный продукт как результат экономической деятельности не нарушает экологические ограничения и обеспечивает необходимый уровень социального развития в том случае, если находится в пределах границ окна (ВРПmin < ВРПреал < ВРПmax). Индексная оценка показателей является основой для анализа окна устойчивости (SuWi), выявляющего, имеет ли место вектор социо-эколого-экономической устойчивости исходя из того, что признаком ее является неухудшение ситуации в отношении каждого показателя. Апробация модели окна устойчивости применительно к Республике Коми выполнена на основе базы данных периода 2007– 2019 гг., сформированной с учетом условий сопоставимости показателей и характера их динамики: роста – для социальных критериев и снижения – для экологических критериев, а также выявления степени устойчивости (сильной или слабой). Для определения границ экологической и социальной устойчивости обозначен подход к оценке сильной и слабой устойчивости, использующий абсолютные значения и показатели интенсивности. Из анализа окна устойчивости следует, что минимальному уровню экономического роста отвечают лишь два критерия: заработная плата и ожидаемая продолжительность жизни. При этом снижение экономической результативности ниже уровня базового года является сдерживающим фактором социального развития региона, в том числе по этим показателям. Экологическая устойчивость имеет место по четырем показателям как сильной, так и слабой устойчивости в определенной степени за счет снижения экономической активности. В работе представлен анализ динамики ширины окна устойчивости и на примере показателя «сброс загрязненных сточных вод» продемонстрирован переход из устойчивого состояния в неустойчивое в результате того, что максимальный рост, определяемый экологическими критериями, становится ниже реального и ниже минимального экономического роста, соответствующего социальной устойчивости. Таким образом, методология «окно устойчивого развития» представляет собой новый инструмент по управлению устойчивым развитием, благодаря которому получены актуальные для северного региона, а именно Республики Коми, данные о необходимости повышения социо-эколого-экономической устойчивости, которые могут быть использованы при разработке мероприятий по выходу экономики из рецессивного состояния. Работа выполнена по теме НИР «Устойчивое ресурсопользование северного региона: факторы и модели» (номер государственного учета: 121021800128–8).

Список литературы Социо-эколого-экономическая устойчивость северного региона на основе модели "окно устойчивости"

- Алферова Т.В. Становление концепции устойчивого развития: региональный аспект // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2021. № 1. С. 252-263. DOI: 10.15593/2224-9354/2021.1.19 EDN: ZTPBZR

- Кузнецова Ю.А. Этапы формирования и развития концепции устойчивого развития // Молодой ученый. 2013. № 5 (52). С. 337-339. EDN: RHLGMV

- Лаженцев В.Н. Методологические подходы к стратегическому планированию устойчивого развития территориальных хозяйственных систем // Известия Коми научного центра УрО РАН. 2013. Вып. 1 (13). С. 107-113. EDN: PZFPEZ

- Осипов В.И. Устойчивое развитие. Экологический аспект // Вестник Российской академии наук. 2019. Т. 89, № 7. С. 718-727. DOI: 10.31857S0869-5873897718-727. EDN: DDKEVE

- Ускова Т.В. Управление устойчивым развитием региона: монография. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2009. 355 с. EDN: QDFWAD