Социография: инновационная аналитическая стратегия

Автор: Петренко Елена Серафимовна, Галицкая Елена Геннадьевна, Галицкий Ефим Борисович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Методология и методы

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье описывается аналитическая стратегия решения зада чи диагностики "гражданского климата" в различных рос сийских регионах. Исследовательская стратегия, заключаю щаяся в последовательном применении процедур факторно го, кластерного анализов и построения классификационного дерева, дает возможность синергического анализа эмпири ческих данных, полученных в разных опросах. Особое внима ние уделяется устойчивости обобщенных характеристик осей пространства описания гражданских отношений, пост роенных по данным опросов, различающихся периодом в два года.

Гражданские отношения, солидарность, социальная активность, факторный анализ, кластерный анализ, классификационное дерево, толерантность

Короткий адрес: https://sciup.org/142181866

IDR: 142181866

Текст научной статьи Социография: инновационная аналитическая стратегия

М.: ИПЛ. 1980, (с.6)

Перед нами стояла задача диагностики "гражданского климата" в различных российских регионах. Мы располагали результатами трех общенациональных репрезентативных опросов. Один -опрос 2000 россиян, и еще два - мегаопросы по технологии "Георейтинг". В каждом "Георейтинге" участвовали 34 000 жителей 68 субъектов РФ, и в каждом субъекте опрашивалось по 500 респондентов, репрезентирующих жителей этого региона в возрасте 18 лет и старше1.

В этих опросах респонденты отвечали на вопросы о доверии между людьми, о солидарности, личной ответственности, благотворительности, толерантности, готовности к протестам, локусе ответственности.

Вопросы о доверии, солидарности, личной ответственности, благотворительной активности задавались респондентам в двух опросах в сентябрьском "Георейтинге" в 2007 г. и в "двухтысячнике" в 2009 г., а вопросы о толерантности, протестной активности, локусе ответственности - только в февральском "Георейтинге" 2009 года.

Предложенная нами инновационная аналитическая стратегия состоит в последовательном использовании для анализа эмпирических данных из разных опросов метода главных компонент, процедуры преобразования осей полученного пространства, иерархической кластеризации, кластеризации методом K - means и метода Exhaustive CHAID из группы Classification Tree.

Благодаря этой аналитической стратегии, появилась возможность синергического анализа эмпирических данных, полученных в разных опросах, проведенных по разным вопросникам. До сих пор такие возможности предоставляли только панельные исследования со всеми вытекающими из них проблемами и трудностями.

Мы назвали нашу аналитическую стратегию "Социография", поскольку здесь ключевым моментом является наличие результатов мегаопроса "Георейтинг".

Забегая вперед, отметим, что аналитическая стратегия "Социография" позволила нам зафиксировать травмирующее влияние экономического кризиса на климат гражданских взаимоотношений (по результатам "Георейтинга" 2007 г. и "двухтысячника"2009 г.) и обнаружить социальные координаты активной "интолерант-ности" (по результатам "Георейтингов" 2007 и 2009 гг.).

Конструирование пространства описания "гражданского уклада" в регионах РФ

Предметом нашего анализа является структура пространства социального2 доверия в российском социуме, которую мы далее будем именовать "гражданским укладом".

Гражданские уклады в регионах РФ и в России в целом мы попытались выявить по распределениям ответов респондентов на 11 опорных вопросов3, включенных в общенациональные опросы: "Георейтинг" (сентябрь 2007 г.), "двухтысячник" (сентябрь 2009 г.). Такое разнесение во времени, в соответствии с нашими гипотезами, должно было позволить нам зафиксировать возможные деформации гражданского уклада. Однако при прямом сопоставлении линейных распределений ответов на одинаковые вопросы в сентябре 2007 ("Георейтинг") и в сентябре 2009 ("двухтысячник") годов такие деформации не просматривались.

В качестве опорных мы воспользовались оценочными вопросами о доверии между людьми, о наличии согласия, сплоченности, о личной ответственности на различных социальных дистанциях (и в стране в целом, и в ближнем окружении респондента), о готовности к коллективным действиям, о доверии к властям и т.п. (см. приложение).

По ответам на эти вопросы требовалось, во-первых, построить интегральные индикаторы - характеристики, отражающие присутствие определенных установок в ответах респондентов. Во-вторых, в осях пространства интегральных индикаторов провести типологизацию, т. е. осуществить поиск групп субъектов (респондентов) со сходными установками. В-третьих, найти способ воссоздания типологии, построенной по данным одного опроса, на других опросах. При этом необходимо было убедиться в устойчи- вости, как осей искомого пространства, так и самой типологии.

Для построения осей регионального пространства описания гражданских отношений был применен метод главных компонент (Principal components) [1, с. 193 - 205]. В результате получены количественные переменные, каждая из которых представляет собой одну из осей пространства описания гражданских отношений. Для интерпретации построенных осей использовались коэффициенты корреляции с положительными (отрицательными) ответами на опорные вопросы.

Ниже (в таблице 1) приведены значения коэффициентов корреляции положительных ответов с осями пространства описания гражданских отношений в мегаопросе "Георейтинг" 2007 года [2] и в опросе "двухтысячник" 2009 года (приводятся коэффициенты корреляции, большие 0,5).

Заметим, что пространство описания гражданских отношений в мегаопросе "Георейтинг" строилось на матрице распределения ответов на опорные вопросы в каждом из 68 субъектов РФ (68 строк), а в опросе "двухтысячник" - на матрице ответов 2000 респондентов (2000 строк).

Таблица 1.

Значения коэффициентов корреляции положительных ответов с осями пространства описания гражданских отношений в опросах "Георейтинг" 2007 года и "двухтысячник" 2009 года

|

Ответы на опорные вопросы |

1. Синдром ответственности (личной) |

|

|

«Георейтинг» сентябрь 2007 г. |

«Двухтысячник» сентябрь 2009 г. |

|

|

я чувствую ответственность за то, что происходит в нашем городе (поселке, селе) |

0,90 |

0,87 |

|

я чувствую ответственность за то, что происходит в стране |

0,79 |

0,81 |

|

я чувствую ответственность за то, что происходит в доме, во дворе, где я живу |

0,78 |

0,63 |

|

2. Синдром солидарности |

||

|

«Георейтинг» сентябрь 2007 г. |

«Двухтысячник» сентябрь 2009 г. |

|

|

в нашей стране среди людей больше согласия, сплоченности |

0,91 |

0,72 |

|

меня окружают люди, готовые объединяться для решения проблем, не касающихся их лично |

0,79 |

0,54 |

|

большинству людей можно доверять |

0,76 |

0,55 |

|

власти понимают и учитывают интересы таких людей, как я |

0,74 |

0,53 |

|

3. Синдром социальной активности |

||

|

«Г еорейтинг» сентябрь 2007 г. |

«Двухтысячник» сентябрь 2009 г. |

|

|

я готов к действиям вместе с людьми, интересы которых совпадают с моими интересами |

0,88 |

0,61 |

|

мне приходилось совершать поступки на благо других людей, заниматься благотворительностью |

0,74 |

0,74 |

Первая ось - синдром ответственности (личной): респонденты чувствуют ответственность за то, что происходит в "городе, селе, поселке" (0,90 / 0,87), "стране" (0,79 / 0,81), "дворе, доме" (0,78 / 0,63);

вторая - синдром солидарности: "согласие, сплоченность в стране" (0,91 / 0,72), "согласие, сплоченность в ближнем окружении" (0,79 / 0,59), "большинству людей можно доверять" (0,76 / 0,55), "солидарность с властью" (0,74 / 0,53);

третья - синдром социальной активности: "готовы к совместным действиям" (0,88 / 0,74), "приходилось совершать поступки на благо других людей, заниматься благотворительностью" (0,74 / 0,61).

Обратим внимание на сильное "подобие" осей пространства описания гражданских отношений, полученных в 2007 и в 2009 гг. Это тем более удивительно, что в 2007 году исходным материалом для анализа служила матрица агрегированных данных о распределении ответов на опорные вопросы в разных субъектах федерации, а в 2009-м - матрица данных об ответах на эти вопросы каждого респондента по отдельности.

Далее в преобразованных (для правильного отображения структуры дисперсии исходного материала [3]) осях пространства описания гражданских отношений проводилась типологиза-ция регионов / респондентов с использованием методов кластерного анализа (иерархической кластеризации [1, с. 206 - 212] и кластеризации методом K-means [1, с. 212 - 217]). Цель процедуры состояла в выделении достаточно наполненных кластеров (сходных между собой по значениям трех интегральных индикаторов - синдромов ответственности (личной), солидарности и социальной активности), характеризующихся одинаковыми или в определенном смысле "похожими" распределениями ответов на опорные вопросы.

Для того чтобы полученную на данных "двухтысячника" кластерную структуру можно было воспроизвести на данных "Георейтинга", были найдены правила, в соответствии с которыми определялись сочетания ответов на опорные вопросы, свидетельствующие о принадлежности респондентов к тому или иному кластеру. Для этого применялся метод Exhaustive CHAID из группы "классификационное дерево" (Classification Tree) [4], позволяющий модифицировать разбиение, полученное методом К-средних, так, чтобы впоследствии можно было строить эти кластеры по простым логическим формулам. (Естественно, такое упрощение достигается ценой известного огрубления полученного ранее результата).

Модифицированное разбиение строилось по следующему правилу. Представители каждой конечной вершины дерева относились к тому кластеру, который набирал в этой вершине "квалифицированное большинство", то есть не менее 50%4. В результате мы определяли т.н. "ядро" кластера. Искомое модифицированное разбиение состояло из четко выраженных типологических групп респондентов - ядер кластеров. Причем каждому ядру соответствовал набор правил, по которым его можно однозначно воспроизводить как на данных "двухтысячника", так и на данных "Георейтинга" и, соответственно, на данных возможных в будущем (!) опросов.

Описание "гражданского уклада" в пространстве описания гражданских отношений

Результатом типологизации по данным мегаопроса "Георейтинг" 2007 года стало разбиение субъектов РФ (напомним: не респондентов, а именно субъектов) на пять кластеров в осях пространства описания гражданских отношений [2].

Далее для построения типологии отдельных респондентов и проверки устойчивости полученных результатов мы использовали следующий аналитический прием. Кластеры в пространстве описания гражданских отношений представляют собой скопления точек, соответствующих субъектам РФ. Все анализируемые субъекты по формальным критериям, заложенным в процедуре кластеризации, обязательно распределяются по кластерам. При этом, каждый субъект находится либо близко к центру своего кластера, либо на среднем расстоянии, либо сравнительно далеко от этого центра5.

Все 68 субъектов РФ были разбиты на три группы - близкая, средне дистанцированная и периферийная по отношению к центрам своих кластеров. Можно было ожидать, что ответы респондентов каждой из таких трех групп субъектов будут описываться разными по смыслу обобщенными осями и приведут к выделению разных типологий.

Этого, однако, не произошло. Во всех трех группах респондентов (каждая из которых представляет жителей одной из трех вышеназванных групп субъектов - близких, средне дистанцированных и периферийных относительно центров своих кластеров) независимо выявились три одинаковые оси - синдромы ответственности (личной), солидарности и социальной активности, которые ранее были выявлены на агрегированных данных.

Более того, во всех трех группах независимо были получены одинаковые по смыслу разбиения респондентов на пять типов6:

-

• гражданский - ответственность, социальная ак

тивность, солидарность (9%);

-

• патерналистский - отсутствие ответственнос

ти, слабая социальная активность, солидарность (16%);

-

• обывательский - социальная активность при

отсутствии солидарности и ответственности (31%);

-

• партикулярный (индивидуалистский) - ответственность, социальная активность при отсутствии солидарности (19%);

-

• депривированный ("социальное гетто") - отсутствие и ответственности и социальной активности, и солидарности (26%).

Выявленная пропорция пяти типажей респондентов в каждой из трех совокупностей субъектов РФ остается практически одинаковой. Этот факт позволил нам сделать вывод, что данная пропорция присуща стране в целом и описывает гражданский уклад российского общества по состоянию на осень 2007 года.

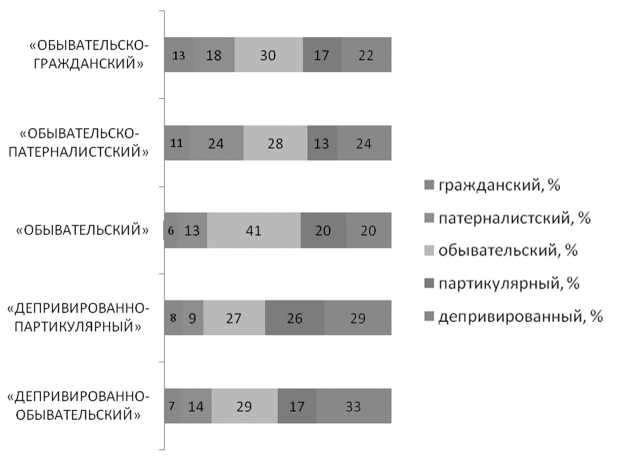

Теперь у нас появилась возможность изучить соотношения между численностью типажей респондентов в каждом из пяти ранее построенных кластеров субъектов РФ [2]. Пропорции типажей респондентов в кластерах субъектов оказались разными, что позволило дать этим кластерам следующие наименования (см. рис. 1).

Отметим, что во всех кластерах субъектов РФ доминируют либо обывательский, либо депривированный типы респондентов. Такое доминирование естественно свойственно (о чем свидетельствуют полученные нами результаты) и гражданскому укладу российского общества в целом по состоянию на осень 2007 г.

Трансформация гражданского уклада под воздействием кризиса

Спустя два года, в сентябрьском 2009 года общенациональном опросе 2000 респондентов мы повторили те же 11 опорных вопросов и, воспользовавшись вышеприведенной процедурой, вновь получили аналогичные три оси пространства описания гражданских отношений (см. таблицу 1).

Теперь перед нами стояла задача диагностики изме- нений, произошедших за два кризисных года в гражданском укладе российского общества.

Для решения поставленной задачи на новых данных в пространстве описания гражданских отношений было тоже получено разбиение респондентов на пять типов. Затем, чтобы воспроизвести на данных ранее проведенных опросов в точности такое же разбиение, был применен описанный выше метод классификационного дерева, позволяющий найти четко выраженные типологические группы респондентов - ядра типов, каждому из которых соответствует набор логических правил для их построения. Как было сказано выше, отдельные типологические группы, наряду с представителями "своего" типа, могут включать относительно небольшое число респондентов из других типов. Однако подавляющее большинство респондентов в типологических группах (от 81% до 86%) было однозначно (по определенной комбинации ответов на опорные вопросы) отнесено к одному типу. В группу "не-идентифицируемые", попали респонденты, которые оказались "рассыпанными" в малых долях по конечным вершинам классифи-

Рис. 1. Структура кластеров субъектов РФ ("Георейтинг" 2007 года)

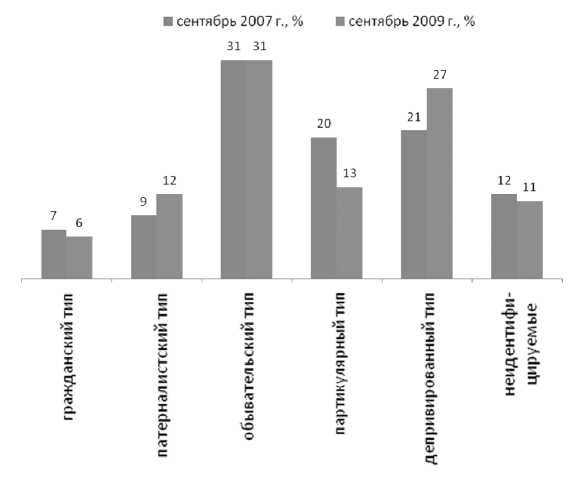

Рис. 2. Группы респондентов в пространстве описания гражданских отношений ("Георейтинг" 2007 года и "двухтысячник" 2009 года)

кационного дерева, не образовав, тем самым, ядра. Соответственно, нами было получено модифицированное разбиение, состоящее из шести типологических групп респондентов: гражданский (6%), патерналистский (12%), обывательский (31%), партикулярный (13%), депривированный ("социальное гетто" - 27%) типы и группа "неидентифицируемые" (11%).

Имея правила для воспроизведения перечисленных типологических групп, мы по данным сентябрьского мегаопроса 2007 года получили аналогичные шесть групп респондентов, характеризующие уклад российского гражданского общества осенью 2009 года (см. рис. 2).

Таким образом, нам удалось зафиксировать, что за истекшие два кризисных года в укладе гражданского общества России произошли значимые подвижки: партикулярный тип "сжался", а де-привированный и, отчасти, патерналистский - "расширились".

Где гнездятся протестные настроения

Синергический анализ результатов двух "Георейтингов" 2007 и 2009 г.г. позволил сделать еще одно интересное наблюдение. В анкету февральского мегаопроса 2009 года были включены три тестовых вопроса для измерения локуса ответственности, толерантности и готовности к протестной активности7. Чтобы выяснить, существует ли связь между толерантностью, склонностью к протестным действиям и гражданским укладом, мы сопоставили ответы респондентов 2009 года из кластеров субъектов РФ с разными гражданскими укладами (полученными по данным 2007 года).

Оказалось, что от 90 до 97% респондентов из всех кластеров субъектов РФ, кроме обывательского (Кластер 3) успешно проходят тесты на толерантность и слабую протестную активность.

И только в субъектах РФ обывательского кластера (т.е. в тех субъектах, где респонденты - обыватели доминируют) респонденты разделились на две примерно равные группы: толерантные и интолерантные.

Толерантные обыватели берут на себя ответственность за свою судьбу; считают, что большинству людей можно доверять и что в нашей стране больше согласия и сплоченности. К протестной активности они не склонны.

Интолерантные обыватели не доверяют большинству людей, по преимуществу, заявляют о разобщенности россиян, ответственность за свою судьбу возлагают на обстоятельства. Среди них каждый третий готов принять участие в акциях протеста, а каждый второй - сталкиваются с ситуациями, которые вызывают у него потребность в акциях протеста.

К интолерантными обывателями чаще относятся мужчины, моложе 30 лет, наемные работники с доходом выше среднего, по преимуществу не опасающиеся увольнения, ориентированные на активные стратегии адаптации к кризису.

Каждый второй интолерантный обыватель входит в месячную аудиторию интернет-пользователей.

Выводы

-

1. Результаты проведенного исследования показали, что инновационная аналитическая стратегия - "Социография", заключающаяся в последовательном применении процедур факторного и кластерного анализов, построения классификационного дерева, является адекватным инструментом реконструкции пространства обобщенных показателей и типологизации как субъектов РФ, так и респондентов. Устойчивость обобщенных характеристик - осей пространства описания гражданских отношений, построенных по данным опросов, различающихся периодом в два года, эмпирически верифицирует, что это пространство описывается следующими тремя осями: "солидарность", "ответственность" и "активность".

-

2. Использование метода классификационного дерева позволило найти правила построения типологических групп по данным одного опроса и восстановить те же группы на данных другого опроса. Выяснилось, что за последние два года произошли изменение в гражданском укладе российского общества: партикулярный тип (личная ответственность, социальная активность) стал менее распространенным, а депривированный (социальное гетто) и, отчасти, патерналистский (солидарность без личной ответственности и социальной активности) типы - более распространенными.

-

3. Использование инновационной исследовательской стратегии "Социография" позволило синергически проанализировать данные, собранные в ходе разных мегаопросов 2007 и 2009 гг. Благодаря этому, удалось обнаружить зависимость толерантности и склонности к протестным действиям от "гражданского климата" субъекта РФ.

Приложение. Опорные вопросы

-

1. Как Вы считаете, большинству людей можно доверять или в отношениях с людьми следует быть осторожными? (сентябрь 2007, сентябрь 2009)

-

2. Как Вы думаете, сегодня в нашей стране среди людей больше согласия, сплоченности или несогласия, разобщенности? (сентябрь 2007, сентябрь 2009)

-

3. А если говорить о людях, которые окружают лично Вас, среди них сегодня больше согласия, сплоченности или несогласия, разобщенности? (сентябрь 2007, сентябрь 2009)

-

4. Есть люди, готовые объединяться с другими людьми для каких-либо совместных действий, если их идеи и интересы совпадают. И есть люди, не готовые объединяться с другими для каких-либо совместных действий, даже если их идеи и интересы совпадают. К кому бы Вы отнесли себя - к первым или ко вторым? (сентябрь 2007, сентябрь 2009)

-

5. По Вашему мнению, власти понимают и учитывают интересы таких людей, как Вы, или нет? (сентябрь 2007, сентябрь 2009)

-

6. Насколько часто можно встретить сейчас среди окружающих Вас людей готовность объединяться, чтобы вместе решать общественные проблемы, которые не касаются их лично? (сентябрь 2007, сентябрь 2009)

-

7. Если не говорить о семье и ближайших родственниках, за последний год Вам приходилось или не приходилось оказывать по собственной инициативе помощь, поддержку кому-либо, совершать поступки на благо других людей, заниматься благотворительностью? (сентябрь 2007, сентябрь 2009)

-

8. В какой мере Вы чувствуете ответственность за то, что происходит у Вас на работе? (сентябрь 2007, сентябрь 2009)

-

9. В какой мере Вы чувствуете ответственность за то, что происходит у Вас в доме, во дворе, где Вы живете? (сентябрь 2007, сентябрь 2009)

-

10. В какой мере Вы чувствуете ответственность за то, что происходит в нашем городе (селе, поселке)? (сентябрь 2007, сентябрь 2009)

-

11. В какой мере Вы чувствуете ответственность за то, что происходит в стране? (сентябрь 2007, сентябрь 2009)