Социокультурная сфера России в начале 1880-х – середины 1890-х гг. в отражении фотодокументов

Автор: М.А. Казеева, Т.Н. Орешкина

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Всероссийская конференция «Актуальные проблемы отечественной истории»

Статья в выпуске: 6 (77), 2021 года.

Бесплатный доступ

Дана характеристика историографического изучения визуальных документов как исторического источника. Представлена классификация объемного количественного пласта фотодокументов, отражающих развитие социокультурной сферы России периода царствования Александра III. Проведен их анализ, сделан вывод о репрезентативности представленных документов, раскрывающих конкретный исторический период и сохраняющих историческую память.

Социокультурное развитие России, визуальные источники, фотодокументы, Александр III, историко- культурное наследие.

Короткий адрес: https://sciup.org/148322521

IDR: 148322521 | УДК: 93/94

Текст научной статьи Социокультурная сфера России в начале 1880-х – середины 1890-х гг. в отражении фотодокументов

В условиях негативного влияния современных глобализационных процессов на выстраивание и сохранение исторической самоидентичности народов, в современном научном сообществе наблюдается постоянный рост спроса на ретроспективную информацию. Исследователями рассматриваются методология изучения аудиовизуальных документов, их состав и содержание. Делаются попытки классифицировать фотодокументы отдельных хранилищ: музеев, архивов, библиотек, частных коллекций. Благодаря этому фотодокументы и информация о них становится доступной для исследователей.

В последние годы написан ряд научных работ по изучению фотодокументов, хранящихся в различных учреждениях России. Доктором исторических наук Г.В. Длужневской в диссертационном исследовании «Историко-археологическое наследие России в фотодокументах второй половины XIX – первой половины XX века: по фондам научного архива института «Истории материальной культуры РАН» рассматривается история фотографии и ее использование в научных исследованиях [6]. В данной работе автор выявляет и анализирует особенности коллекции фотодокументов из научного архива Института истории материальной культуры РАН в Санкт-Петербурге.

Фотодокументы содержат обширное поле информации, и то, как эта информация раскрывается и какой она будет, зависит от субъекта, воспринимающего изображение. Историк В.П. Чистякова аргументированно доказывает, что «исследователи пришли к выводу, что фотография - это, прежде всего, документ, источник визуальной информации, сохранивший социальные “коды” своей эпохи и требующий особого комплексного подхода. Особенность фотографий как источника заключается в том, что их информативная ценность неоднородна и меняется в зависимости от того, кто рассматривает (изучает) эти визуальные источники: человек, для которого они автобиографичны, или исследователь» [19]. В первом случае фотография будет биографическим материалом, побуждающим к размышлениям и воспоминаниям. Во втором она станет объектом изучения и источником информации для исследователей различных областей науки.

Исследователь Р.О. Абилова обратилась к фотодокументам как к историческим источникам. В своей работе «Фотография как источник для изучения истории повседневной жизни: анализ современной российской историографии» автор отмечает, что «в современной российской историографии наблюдается заметный количественный рост исследований фотографии. В первую очередь, это стало возможным благодаря увеличению доступности фотодокументов для сообщества историков и развитию источниковедческих исследований. Немалую роль в этом процессе сыграло и обращение исследователей к зарубежным разработкам в области теории и методологии фотографии» [1, с. 3].

Проблемы источниковедения и архивоведения аудиовизуальных документов очерчены в фундаментальном монографическом исследовании В.М. Магидова «Кинофотофонодокументы (далее КФФД) в контексте исторического знания». Историк поднимает ключевую проблему в изучении кино-, фото-и фонодокументов как исторического источника – «вопрос об их составе и содержании» [13, с. 102]. Он отмечает, что необходимо раскрывать информацию о фотографических коллекциях учреждений для исследователей, вводить в научный оборот новые сведения о фотодокументах.

В то же время, исследований, где снимки выступают в качестве отдельного объекта изучения для извлечения исторической информации, достаточно малое количество, так как деятели науки сталкиваются с рядом препятствий: типичностью кадров прошлых столетий; малой разработанностью классификации и методических приемов для анализа фотодокументов; проблемами отбора информационно полных источников и др.

В противовес этому, следует отметить, что исследователь имеет детально проработанные платформы для изучения визуальных источников в формате электронных ресурсов. Разработчики сайтов сконцентрировали огромное количество веб-репродукций фотографий прошлого в мобильном и удобном пространстве. Данное положение является особо актуальным в связи с последними событиями и принимаемыми мерами в мире и стране.

Кропотливый труд соавторов позволил создать следующие сайты: «История России в фотографиях» [10], «Российская Империя в фотографиях» [17], «Российский государственный архив кинофотодокументов» [18], «Виртуальный музей – Москва (с заботой об истории)» [4], «Руниверс» [23].

Репрезентативность сайтов доказывает наличие широкого круга фотодокументов из государственных архивов, музеев и частных коллекций. Удобство использования объясняется существованием широкого круга классификаций для навигации. Наиболее важным моментом является сохранение сведений о файле для источниковедческого анализа фотодокумента исследователем.

Годы правления Императора Александра III отмечены особыми успехами в вопросе укрепления могущества России, а также выдающимися достижениями в развитии науки и культуры. К тому же, «характерной чертой у императора Александра III было чувство законности» [9, с. 207]. Визуальный источниковый материал, сохранившийся со времен царствования тринадцатого Российского императора, не уступает предыдущему периоду (1855–1881) в количестве и информативности.

Сайт «История России в фотографиях» разместил 581 веб-репродукцию, относящуюся к периоду 1881–1894 гг. Фотодокументы данного периода распределены по 10 темам: жанры фотографии (441); люди (282); портрет (254); одежда (220); здания и сооружения (182); повседневная жизнь (177); искусство (174); студийная фотография (137); мужчины (130); мода (127). 137 снимков принадлежат неизвестному автору. 151 фотография является оплотом труда 8-ми фотографов. 89 кадров, относящихся к данному периоду, являются творчеством коллектива фотоателье «Шерер, Набгольц и Кº». Оригиналы электронных копий хранятся в 9 коллекциях учреждений различного типа: Мультимедиа Арт Музей, архив аудиовизуальной документации Нижегородской области, Государственный музей-усадьба «Архангельское», архив Михаила Зайкова, московский музей-усадьба «Останкино», союз фотохудожников России, Череповецкое музейное объединение, Государственный музей Л.Н. Толстого, Муромский историко-художественный музей. Так же в коллекцию входят фотографии пользователей сайта.

Сайт о российской истории и культуре, в формате электронной библиотеки «Руниверс» совмещает в своем пространстве все виды исторических источников, которые возможно оцифровать: письменные и аудиовизуальные. На сайте исследователь может анализировать огромный пласт информации, который уже классифицирован для удобства посетителей сайта. Фотодокументы удобны для поиска по году создания, теме, жанру, месту создания и месту хранения.

Сайты «Российский государственный архив кинофотодокументов» [18] и «Российская Империя в фотографиях» [17], как упоминалось ранее, не имеют хронологической классификации источников (зачастую и сам снимок не имеет точной даты создания), следовательно, отбор фотодокументов с данных сайтов имел ряд трудностей: поиску иллюстративного материала выбранного периода сопутствовал пересмотр ненужного для исследования материала; отсутствие даты создания определенного снимка и описания происходящего на фотографии усложняли процесс идентификации источникового материала и отнесения его к определенному периоду уже самостоятельно. Тем не менее, работа с четырьмя представленными электронными ресурсами позволили отобрать 90 фотодокументов для обозначения вектора социокультурного развития России в период царствования Александра III.

Отражение социокультурной жизни общества в 1881–1894 гг. целесообразно рассмотреть с трех позиций:

-

1. Развитие институциональной части культуры в государстве (27 проанализированных фотодокументов);

-

2. Становление духовных ценностей и идеалов в обществе (23 проанализированных фотодокументов);

-

3. Отражение культурного развития общества через призму «предметной» культуры (12 проанализированных фотодокументов).

Однако, следует помнить, что культурные проявления во всех сферах жизни общества неразрывно взаимосвязаны между собой, поэтому приведенное деление в настоящем исследовании условно.

Период царствования Александра III характеризуется процессом свертывания предоставленной ранее автономии учреждениям среднего и высшего образования. Принятый в 1887 г. циркуляр о «кухаркиных детях» ограничил принцип все доступности и все сословности обучения в гимназиях. Дети простолюдинов перестали получать образование. Начальная же школа полностью стала контролироваться Святейшим Синодом. Университетский устав 1884 г. окончательно отменял университетскую автономию. Выросшая цена на образование также отсекла от учебы многих молодых людей. Однако полностью приостановить процесс образования и вернуться к дореформенному строю не предоставлялось возможным из-за качественного толчка вперед общественного сознания. Свидетельством этого становится сохранение практически всего комплекса строений, предназначенных под образование всех уровней: здание церковно-епархиальной школы из села Ломашово (см. рис. 1).

Рис. 1. Кузнецов В. Общий вид здания церковно-епархиальной школы из села Ломашово [12]

Вид Невского проспекта у Гостиного двора (см. рис. 2) свидетельствует о неуклонном росте транс -портных связей в городах и между регионами.

Рис. 2. Ностиц И. Вид Невского проспекта у Гостиного двора [14]

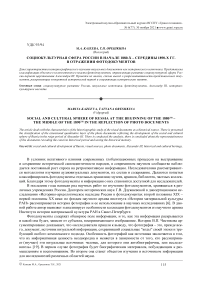

Рис. 3. Коган С. Летний городской театр и пристань [11]

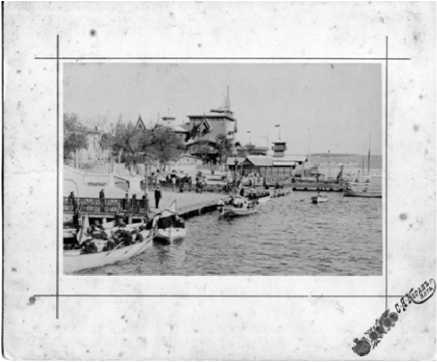

Рис. 4. Шерер, Набгольц и Кº Ресторан Лопашова [21]

Мы можем наблюдать большее количество людей, передвигающихся на общественном транспорте того времени, возможно с целью посещения Летнего городского театра на пристани (см. рис. 3 на с. 118) или ресторана Лопашева (см. рис. 4 на с. 118).

Процесс неуклонного развития институциональной составляющей культурной жизни России периода 1881-1894 гг. затронул и повседневную жизнь крестьянской деревни. Зачастую усадебные хозяйства были предназначены не только для культурного отдыха высших сословий. Еще с конца предыдущего столетия парковые зоны усадеб служили местом встреч и воскресного отдыха крестьянства.

Продолжающееся развитие капиталистических отношений способствовало строительству дорог, новых железнодорожных сооружений, созданию новых видов транспорта. Воспоминания С.Ю. Витте свидетельствуют о прогрессе в данной сфере: «Конечно, не может быть проведено никакого сравнения между теперешним паровозом, ведущим скорый поезд-экспресс, с теми паровозами, которые возили с наибольшею скоростью поезда того времени. Это такая же разница, как, можно сказать, между коровою и заводским бегуном» [5, с. 86.]. В свою очередь, эти процессы обуславливали неуклонный рост спонсирования меценатами создания и обеспечивания культурных сооружений города. Взаимосвязь необратимых общественно-экономических процессов способствовала дальнейшему развитию культурных институтов царской России.

В рамках второго вопроса «Становление духовных ценностей и идеалов в обществе» следует обратить внимание на дихотомию внутренней политики Александра III. Контрреформы во внутренней политике, отменяющие демократические начала реформ Александра II, сочетались с немалой поддержкой развития культуры. Так, император поддерживал демократические идеи, выражающиеся в изобразительном искусстве. Ему были близки работы передвижников с сюжетами крестьянского быта. Александр III, еще будучи наследником престола, покупал работы И.Е. Репина. В силу этого факта, популярность набирала и фотография, на которой запечатлелись русские типы и крестьянская глубинка.

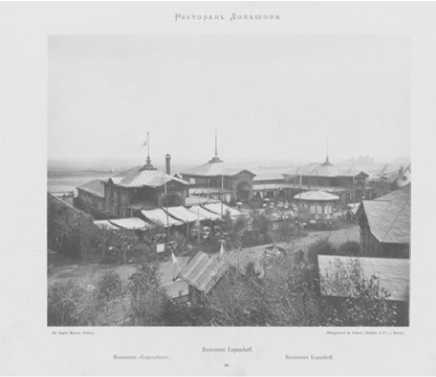

Александром III принимались меры по сохранению патриархального строя в сельской местности. Более сложными стали земельные переделы и разделы между помещиками и крестьянами. Большим ударам для крестьянства стала отмена общинного земледелия. Полнейшее разорение и голод деревни не остановили даже отмены подушной подати и снижения выкупных платежей. В 1882 г. был учрежден Крестьянский банк, который должен был выдавать ссуды крестьянам на покупку земель и частной собственности. Разрушение вековых общинных традиций крестьянства привели к страшнейшему голоду (см. рис. 5, рис. 6 на с. 120) данной части населения страны к концу царствования Александра III.

Рис. 5. Дмитриев М. Раздача крестьянам благотворительного хлеба [7]

Рис. 6. Булла К. Голод на Волге. Дед и внучка [2]

Контрастным в данной связи является положение привилегированных слоев общества в 1881–1894 гг. Однако, обратим внимание на портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой с сыном Николаем в парке (см. рис. 7). Несмотря на экономические и культурные различия между работающим народом и привилегированным обществом, от страшной болезни не был застрахован никто. Княгиня пострижена налысо после лечения от тифа. Этот факт свидетельствует о наличии запустения активно развивающейся до этого периода медицины.

Рис. 7. Дьяговченко И. Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова с сыном Николаем [8]

Медицина и врачи при Государе Александре III не были в «фаворе»… Государь, будучи, как он думал, всегда здоров, не нуждался во врачебной помощи, не любил лечиться, не особенно верил в могущество врачебной науки и считал медицину «бабьим делом» – уделом спальни и детской, предоставляя все, касавшееся медицины, главным образом, императрице.

«Государыня тоже не очень жаловала врачей и предпочитала по возможности обходиться домашними средствами и советами опытной английской “nurse” [3]. Лекарские помощники, хотя и состоя- ли в классных чинах как камердинеры и камер-фурьеры все-же находились на положении старшей прислуги и были очень удобны в домашнем обиходе, если у кого-нибудь были царапина, насморк, флюс и т. п.» [3].

Крестный ход около Новодевичьего монастыря (см. рис. 8) и подъем креста на СпасоПреображенскую церковь (см. рис. 9 ) свидетельствуют о широчайшем распространении Русской Православной церкви в регионах, где к концу XIX в. большинство населения еще были старообрядцами.

Рис. 8. Павлов П. Новодевичий монастырь. Крестный ход [15]

Рис. 9. Подъем креста на Спасо-Преображенскую церковь [16]

Наряду с внедрением духовных и культурных образцов, необратимо продолжался процесс капитализации России и внедрения экономических связей во все сферы жизни общества (см. рис. 10 на с. 122).

Образ Культурного развития общества через призму предметной культуры был составлен при опоре на 12 фотодокументов. Крестьянская реформа способствовала стремительному расслоению общества и появлению новых профессий на рынке труда и возникновению кустарных промыслов в деревне. Внедрение в экономику капитала стимулировало качественный скачок внутригосударственных торговых процессов.

Рис. 10. Шерер, Набгольц и Кº Торговля на Красной площади [22]

Рис. 11. Шерер, Набгольц и Кº Выставка гончарных произведений А. Гусарева [20]

На всероссийской художественно-промышленной выставке, которая проходила в 1882 г. на Хо-дынском поле в Москве, вся Россия, даже самые отдаленные местности представили образцы своих творений. Выставка дала явные доказательства, что Россия во многом смело может соперничать с заграничными продуктами, а некоторыми произведениями превышает даже заграничные (см. рис. 11).

Таким образом, фотодокументальная база периода 1881-1894 гг. показала необратимость процесса культурного развития общества даже после контрреформ Александра III. Несмотря на свертывание общедоступности образования и автономии образовательных организаций, духовное развитие в архитектуре, живописи и литературе искало новые идейные решения, которые способствовали утверждению национальной русской культуры.

Список литературы Социокультурная сфера России в начале 1880-х – середины 1890-х гг. в отражении фотодокументов

- Абилова Р.О. Фотография как источник по изучению истории повседневности: анализ современной российской историографии: автореф. дис. … канд. ист. наук. Казань, 2017.

- Булла К. Голод на Волге. Дед и внучка. [Электронный ресурс]. URL: https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1881-1894/?page=3&index=1&tag_tree_ids=23276&paginate_page=2&page_size=10 (дата обращения: 11.12.2019).

- Вельяминов Н.А. Воспоминания об Императоре Александре III // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. С. 249–313. [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/w/welxjaminow_n_a/text_0020.shtml (дата обращения: 15.04.2020).

- Виртуальный музей – Москва (с заботой об истории). [Электронный ресурс]. URL: https://vov.mos.ru/title (дата обращения: 01.09.2021).

- Витте С.Ю. Воспоминания: Детство: Царствования Александра II и Александра III (1849–1894). Берлин: Слово, 1923. Т. III.

- Длужневская Г.В. Историко-археологическое наследие России в фотодокументах второй половины XIX – первой половины XX в.: по фондам научного архива Института истории материальной культуры Российской Академии наук: дис. ... д-ра. ист. наук. СПб., 2018.

- Дмитриев М. Раздача крестьянам благотворительного хлеба. [Электронный ресурс]. URL: https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1881-1894/?tag_tree_ids=23276&paginate_page=2&index=8&page=2 (дата обращения: 11.12.2019).

- Дьяговченко И. Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова с сыном Николаем в парке. [Электронный ресурс]. URL: https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1881-1894/?tag_tree_ids=23270&paginate_page=2&index=4&page=2 (дата обращения: 11.12.2019).

- Епанчин Н.А. На службе трех императоров. // Александр III. Воспоминания. Дневники. Письма. СПб.: Изд-во «Пушкинского фонда», 2001. С. 183–216.

- История России в фотографиях – глобальный общедоступный фотоархив, объединяющий государственные, муниципальные и частные фотоколлекции. [Электронный ресурс]. URL: https://russiainphoto.ru/ (дата обращения: 11.10.2021).

- Коган С. Летний городской театр и пристань. [Электронный ресурс]. URL: https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1881-1894/?tag_tree_ids=27936&index=1&page=1&paginate_page=1 (дата обращения: 11.12.2019).

- Кузнецов В. Общий вид здания церковно-епархиальной школы из села Ломашово. [Электронный ресурс]. URL: http://photo.rgakfd.ru/photo/399848 (дата обращения: 19.04.2020).

- Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М.: Издат. центр Рос. гос. гуманит. ун-та, 2005.

- Ностиц И. Вид Невского проспекта у Гостиного двора. [Электронный ресурс]. URL: https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1881-1894/?paginate_page=1&tag_tree_ids=14338&index=4&page=1 (дата обращения: 11.12.2019).

- Павлов П. Новодевичий монастырь. Крестный ход. [Электронный ресурс]. URL: https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1881-1894/?tag_tree_ids=16202&page=4&paginate_page=2&page_size=10&index=6 (дата обращения: 11.12.2019).

- Подъем креста на Спасо-Преображенскую церковь. [Электронный ресурс]. URL: https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1881-1894/?tag_tree_ids=16202&page=5&paginate_page=3&page_size=10&index=5 (дата обращения: 11.12.2019).

- Российская империя в фотографиях. [Электронный ресурс]. URL: http://all-photo.ru/empire/index.ru.html?id=4539 (дата обращения: 10.09.2021).

- Российский государственный архив кинофотодокументов [Электронный ресурс]. URL: http://www.rgakfd.ru/ (Дата обращения: 15.09.2020).

- Чистякова В.П. Семейная фотография второй половины XIX–начала XX в. в России: опыт этнологического и источниковедческого анализа: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2012.

- Шерер, Набгольц и Кº Выставка гончарных произведений А. Гусарева. [Электронный ресурс]. URL: https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1881-1891/?tag_tree_ids=33716&index=1&page=1&paginate_page=1 (дата обращения: 11.12.2019).

- Шерер, Набгольц и Кº Ресторан Лопашова. [Электронный ресурс]. URL: https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1881-1894/?tag_tree_ids=32083&index=1&page=1&paginate_page=1 (дата обращения: 11.12.2019).

- Шерер, Набгольц и Кº Торговля на Красной площади. [Электронный ресурс]. URL: https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1881-1894/?page=3&index=1&tag_tree_ids=16202&paginate_page=2&page_size=10 (дата обращения: 11.12.2019).

- Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс. [Электронный ресурс]. URL: https://runivers.ru/ (дата обращения: 10.11.2021).