Социокультурное развитие Вологодской области: опыт социологических измерений

Автор: Груздева Мария Андреевна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Социальные проблемы развития территорий

Статья в выпуске: 10 (30), 2015 года.

Бесплатный доступ

Современный этап развития общества предъявляет новые требования к разработке территориальных стратегий с целью их эффективной реализации и достижения планируемых показателей. Необходимым становится комплексный подход к изучению и планированию, учитывающий и региональные особенности, и институциональные факторы. В данных условиях целью социально-экономической политики становится управление поведением множества людей и возрастает актуальность учета поведенческих факторов и мнения населения в принятии и эффективной реализации управленческих решений. Социокультурная специфика, важность изучения которой обосновывается в современном научном дискурсе, лежит в основе определения элементов территориальной структуры и наиболее глубоко может быть рассмотрена только с использованием социологических данных. В статье представлен анализ результатов мониторинговых опросов, посвященных социокультурному развитию Вологодской области, проводимых Институтом социально-экономического развития территорий РАН в 2008, 2010, 2012 и 2015 годах. Целью рукописи стало представление ярких изменений в социокультурном развитии региона, которые нашли отражение в проводимых опросах общественного мнения. В ходе обобщения результатов опросов общественного мнения были определены особенности и основы социально-территориальной идентификации населения, характер отношений с вынужденными переселенцами и представителями других национальностей. Кроме того, были рассмотрены оценки жителями места своего проживания, удовлетворенность обеспеченностью социальными и культурными услугами. Сделан вывод о сохранении тенденций низкого социального участия и атомизации, которые выражаются в стремлении людей находить поддержку в узком круге ближайшего окружения. Жизненно необходимые приоритеты обеспечения материального достатка и ведения домашних дел выходят на первый план в период кризисных явлений в экономическом и социальном развитии, снижая интерес населения к удовлетворению своих культурных, образовательных и профессиональных интересов. К причинам низкой социальной активности относятся чувство незащищенности от произвола чиновников и неверие в возможность влияния на общественную и политическую ситуацию в регионе и стране, что порождает также негативные ожидания от ближайшего будущего. В заключение сделан вывод о важности использования социологических данных в качестве важной составляющей информационной базы для принятия и эффективной реализации управленческих решений.

Социокультурное развитие, социологический опрос, мониторинг общественного мнения, идентичность, сплоченность, социальная активность, социальная атомизация

Короткий адрес: https://sciup.org/14746326

IDR: 14746326

Текст научной статьи Социокультурное развитие Вологодской области: опыт социологических измерений

Современный этап развития общества предъявляет новые требования к разработке территориальных стратегий с целью их эффективной реализации и достижения планируемых показателей. Необходимым становится комплексный подход к изучению и планированию, учитывающий и региональные особенности, и институциональные факторы. В данных условиях целью социально-экономической политики становится управление поведением множества людей и возрастает актуальность учета поведенческих факторов и мнения населения в принятии и эффективной реализации управленческих решений. Социокультурная специфика, важность изучения которой обосновывается в современном научном дискурсе, лежит в основе определения элементов территориальной структуры и наиболее глубоко может быть рассмотрена только с использованием социологических данных. В статье представлен анализ результатов мониторинговых опросов, посвященных социокультурному развитию Вологодской области, проводимых Институтом социально-экономического развития территорий РАН в 2008, 2010, 2012 и 2015 годах. Целью рукописи стало представление ярких изменений в социокультурном развитии региона, которые нашли отражение в проводимых опросах общественного мнения. В ходе обобщения результатов опросов общественного мнения были определены особенности и основы социально-территориальной идентификации населения, характер отношений с вынужденными переселенцами и представителями других национальностей. Кроме того, были рассмотрены оценки жителями места своего проживания, удовлетворенность обеспеченностью социальными и культурными услугами. Сделан вывод о сохранении тенденций низкого социального участия и атомизации, которые выражаются в стремлении людей находить поддержку в узком круге ближайшего окружения. Жизненно необходимые приоритеты обеспечения материального достатка и ведения домашних дел выходят на первый план в период кризисных явлений в экономическом и социальном развитии, снижая интерес населения к удовлетворению своих культурных, образовательных и профессиональных интересов. К причинам низкой социальной активности относятся чувство незащищенности от произвола чиновников и неверие в возможность влияния на общественную и политическую ситуацию в регионе и стране, что порождает также негативные ожидания от ближайшего будущего. В заключение сделан вывод о важности использования социологических данных в качестве важной составляющей информационной базы для принятия и эффективной реализации управленческих решений.

Социокультурное развитие, социологический опрос, мониторинг общественного мнения, идентичность, сплоченность, социальная активность, социальная атомизация.

В современных гуманитарных исследованиях регион рассматривается не только в качестве географической единицы, но и как особое социально-пространственное образование с характерными особенностями политической, производственно-экономической, социокультурной составляющих.

В современном научном дискурсе давно идут дебаты о ключевом факторе территориального развития, что выразилось в жестком противопоставлении факторов географического характера (обеспеченность природными ресурсами, экономико-географическое положение, климатические условия и др.) и институциональных (защищенность прав собственности, эффективность государства, социокультурная специфика). Вместе с тем институты оказывают самостоятельное активное воздействие на пространственное развитие, всегда пространственно укоренены и имеют территориальную специфику, действуют в комбинации как с географическими, так и другими (человеческими, технологическими и т. д.) факторами, не только адаптируются к средовым изменениям, но и инициируют их, конструируя ниши в экономическом пространстве [14, с. 17].

Так, наряду с разделением труда в основе определения элементов территориальной структуры лежат социокультурные особенности, что подтверждается выводами исследователей. «Необходимой предпосылкой формирования региона на определенной территории является наличие специфики экономического, этнографического, конфессионального, социально-культурного состава, особый характер политической организации общества и властных элит» [10, с. 5]. Регион как социокультурное пространство является предметом изучения региона-листов, культурологов, социологов, во многих исследованиях отмечаются индивидуальные особенности культурной составляющей региона и определенная степень ее обособленности [3; 4; 12]. Наиболее комплексно проблемы обоснования структурных элементов региона как социокультурного пространства разработаны в исследованиях Г.А. Аванесовой, О.Н. Астафьевой [1] и коллектива авторов Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН под руководством Н.И. Лапина [7].

Ключевой фигурой при изучении социокультурных процессов в зависимости от уровня и предмета исследований являются индивиды или социальная общность как носители культуры и активные участники социальной жизни. В данном контексте возрастает значимость и востребованность региональных социологических измерений особенностей социально-культурного развития.

В Институте социально-экономического развития территорий РАН накоплен значительный практический опыт социологических измерений на региональном уровне, большая часть которых проходит в мониторинговом режиме. Это позволяет не только получать необходимые срезы общественного мнения, но и исследовать его изменения в динамике.

Вместе с тем исследования общественного мнения, проводимые в институте, обладают комплексным характером, охватывают проблематику политических и социально-экономических отношений, здоровья населения, территориальных особенностей условий жизни, трудового потенциала, перспектив развития гражданского общества, психологического самочувствия и социокультурных характеристик населения, что способствует более полному раскрытию внутренних региональных особенностей Вологодской области.

Так, с 2008 года реализуется проект «Социокультурный портрет Вологодской области», в рамках которого проводятся масштабные опросы населения региона. В рамках данного исследования проводилось анкетирование1 в 2008, 2010, 2012, 2015 годах. В выборке участвовали города Вологда и Череповец, а также 8 муниципальных районов. Объем каждой выборочной совокупности составил 1500 человек. Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением следующих условий: пропорций между городским и сельским населением, пропорций между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города), половозрастной структуры взрослого населения области. Ошибка выборки не превышает 3%.

Анкета опроса «Социокультурный портрет Вологодской области» включает следующие тематические блоки: миграционная активность (территориальная идентичность), качество окружающей среды, здоровье, доступность здравоохранения, социокультурная среда места проживания, трудовая активность и социальное положение, социальное самочувствие (нравственные ценности). Вопросник позволяет охватить весь спектр социокультурных характеристик населения и среду их формирования. Однако состав блоков и формулировка вопросов в соответствии с целями и задачами исследования каждый год подвергались корректировке, в связи с этим в некоторых опросах динамические ряды ограничены включенностью определенных вопросов и вариантов ответа в анкету того или иного года.

Для определения социокультурных особенностей Вологодской области, преимуществ и угроз для ее развития, обобщения опыта социологических измерений в данной тематике нами были проанализированы результаты проведенных опросов. Цель статьи – отражение наиболее ярких изменений в социокультурном развитии Вологодской области в период социологических замеров 2008, 2010, 2012 и 2015 годов. Для реализации цели были решены следующие задачи: рассмотрены результаты опросов по всем блокам анкеты, изучена динамика изменения ответов населения, определены и проанализированы особенности социокультурных характеристик населения и среды региона.

Характеризуя социально-территориальную идентичность населения региона, стоить отметить, что русские являются крупнейшей этнической группой среди населения, согласно данным переписи населения 2010 года [5] их число превышает 97% (от числа людей, указавших свою национальную принадлежность), данные социологических опросов показывают идентичные результаты – 97% респондентов считают себя русскими.

При анализе миграционной активности было выяснено, что присутствует рост числа вынужденных переселенцев на территорию области, в 2008 и 2010 гг. их доля составляла 1% (от числа указавших цель переезда в регион), в 2012 году – 4%, в 2015 году – 5%. Люди, вынужденные сменить место жительства под воздействием внешних причин, предпочитают жить в районах области (в период с 2012 года доля вынужденных переселенцев в районах выросла с 8 до 22% в 2015 году). Среди людей, приехавших временно, растет число лиц без российского гражданства: если в 2012 году среди приезжих 84% были гражданами Российской Федерации, то в 2015 их доля составила 77%. Вместе с тем у местного населения с приезжими преобладают устойчивые хорошие (25%) и нормальные отношения (38%; табл. 1).

Недопонимание, напряжение в общении и интоллерантность к переселенцам и беженцам имеют тенденцию к снижению. Также все меньше людей отмечает, что приезжие и коренное население не общаются друг с другом, в то время как достаточно большой остается доля жителей региона, не имеющих четкой позиции по данному вопросу (30% в 2015 году затруднились ответить).

В анкету опроса в 2015 году был введен уточняющий вопрос относительно терпимости к различным группам населения, который помог выявить, что по отношению к представителям другой национальности (без уточнения, какой именно) отсутствует агрессивное и нетерпимое отношение, неприязнь испытывают порядка 4% респондентов. Наиболее частые ответы связаны со снисходительным отношением (35,5%), безразличие отмечают 30%, уважительное отношение определяют также 30%.

Интенсивность близости между жителями населенного пункта, региона, страны, в которых они проживают, с которыми связывают свое будущее, является важной характеристикой для территориального сообщества. Высокий ее уровень обусловливает сплоченность и успешность развития, низкий – может иметь негативные последствия [11, с. 46]. Данная категория зависит от совокупности субъективных и объективных факторов и наибольшим изменениям подвергается в условиях нестабильности, потрясений. Для определения особенностей территориальной сплоченности и близости нами используется коэффициент интенсивности близости (Киб; табл. 2 ), разработанный в типовой методике «Социокультурный портрет региона» специалистами Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН [13]. Коэффициент рассчитывается как отношение доли респондентов, отметивших наличие чувства близости, к доле населения, отметившего чувство отдаленности, на основе данных опросов общественного мнения.

Для жителей Вологодской области наиболее характерна поселенческая идентичность, чувство наибольшей близости они испытывают по отношению к жителям своего поселения (самое высокое значение Киб, 76% респондентов отмечают чувство близости). Полученные результаты закономерны, поселение – это первичная или локальная территориальная общность,

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Если Вы знаете о жизни приезжих (переселенцев, беженцев и др.) в нашем регионе, поделитесь своими впечатлениями: хорошие ли у них отношения с коренным населением?», % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

2008 г. |

2010 г. |

2012 г. |

2015 г. |

2015 г. к 2008 г. |

|

У них сложились устойчивые хорошие отношения |

16,2 |

22,2 |

28,9 |

24,8 |

8,6 |

|

В целом нормальные отношения, но случаются недоразумения |

38,0 |

40,0 |

33,0 |

37,8 |

-0,2 |

|

Отношения неровные, нередко возникают напряжения |

12,5 |

7,9 |

7,5 |

4,1 |

-8,4 |

|

Напряженные отношения, нередко происходят драки, вызывают милицию |

4,7 |

3,2 |

3,0 |

1,0 |

-3,7 |

|

Местные и приезжие почти не общаются друг с другом |

5,5 |

3,3 |

2,1 |

2,3 |

-3,2 |

|

Затрудняюсь ответить |

22,3 |

22,7 |

25,4 |

30,0 |

7,7 |

|

Источник: Опрос «Социокультурный портрет Вологодской области» 2008, 2010, 2012, 2015 гг. |

|||||

Таблица 2. Коэффициент интенсивности близости с жителями различных типов мест

|

2008 г. |

2010 г. |

2012 г. |

2015 г. |

2015 г. к 2008 г. |

|

|

Жители поселения, в котором я живу (деревня, село, город) |

7,70 |

7,93 |

12,76 |

17,79 |

10,09 |

|

Жители всей моей области |

1,45 |

1,76 |

4,60 |

4,84 |

3,39 |

|

Жители Москвы – столицы России |

0,53 |

0,44 |

1,08 |

1,12 |

0,59 |

|

Жители всей России |

0,59 |

0,47 |

0,90 |

1,08 |

0,49 |

|

Жители бывших республик СССР |

- |

0,29 |

0,52 |

0,58 |

0,29 |

|

Жители всей Земли |

0,51 |

0,34 |

0,47 |

0,49 |

-0,02 |

Источник: Данные опроса «Социокультурный портрет Вологодской области» 2008, 2010, 2012, 2015 гг.; Расчеты автора.

место, с которым человек непосредственно связан родственными, дружескими и прочими узами [9, с. 9].

Региональная сплоченность выражена слабее поселенческой, но, как показали результаты исследования, и в этом случае чувство близости с другими людьми преобладает над чувством отдаленности, разобщенности (37 и 21% соответственно, Киб – 4,84). Также стоит отметить, что в период кризисных явлений в экономике и социальной сфере 2008 – 2009 годов наблюдалось снижение интенсивности близости с жителями практически всех типов мест, за исключением близости с населением области. Несмотря на то, что область относится к числу наиболее пострадавших от кризиса территорий [2, с. 221], жители региона сохранили сплоченность, и число высказавших желание сменить место жительства уменьшалось с каждым годом (с 5,8% в 2008 году до 3,5% в 2015 году). В условиях обстановки всеобщей напряженности люди склонны объединяться для ее преодоления, ими руководят и сочувствие к наиболее пострадавшим слоям населения, и тревога за будущее региона [11, с. 78].

Отметим при этом и некоторый негативный момент: насколько высока региональная идентификация, настолько же сильна и отчужденность по отношению к жителям всей страны (этот показатель в период с 2008 по 2015 год составлял 37%). Так же высока степень отчужденности с жителями столицы и бывших республик СССР (чувство отдаленности преобладает над чувством близости). Около четверти населения региона проявляет безразличие, как к жителям всей области, так и к жителям России, бывших союзных республик и всей Земли.

Население Вологодской области в целом испытывает положительные чувства по отношению к региону проживания: 26% населения высказывает полное удовлетворение, порядка 44% респондентов отмечают, что в целом довольны, однако есть моменты, которые их не устраивают. В посткризисный период наблюдался рост негативных оценок места проживания, однако они были не существенны и не сопряжены с желанием его сменить (табл. 3).

Особенности региона во многом определяют характер идентификации населения с местом проживания [8, с. 347]. По мнению жителей Вологодской области, привлекательными чертами региона является красивая природа – так отвечает каждый второй человек, доброту и душевность людей отмечает каждый третий, что и обусловливает высокую интенсивность близости с жителями своего поселения и региона. Около трети населения находит в регионе перспективы для жизни, развития, реализации идей, такие ответы более характерны для жителей г. Череповца, промышленного центра области.

Характеризуя среду своего проживания, жители региона высоко оценивают обеспеченность услугами телефонной связи и торговли ( рис. 1; 50 и 47% положительных оценок). Удовлетворенность

Таблица 3. Р аспределение ответов на вопрос «Какие чувства Вы испытываете по отношению к региону проживания?», % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

2008 г. |

2010 г. |

2012 г. |

2015 г. |

2015 г. к 2008 г. |

|

Я рад, что живу здесь |

29,7 |

28,7 |

29,2 |

26,1 |

-3,6 |

|

В целом я доволен, но многое не устраивает |

45,3 |

43,9 |

40,2 |

44,1 |

-1,2 |

|

Не испытываю особых чувств по этому поводу |

13,8 |

12,6 |

12,0 |

14,9 |

1,1 |

|

Мне не нравится жить здесь, но привык и не собираюсь уезжать |

0,1 |

4,4 |

4,8 |

3,9 |

3,8 |

|

Хотел бы уехать в другой регион России |

3,3 |

2,7 |

2,9 |

3,5 |

0,2 |

|

Хотел бы вообще уехать из России |

2,1 |

1,5 |

1,9 |

1,9 |

-0,2 |

|

Затрудняюсь ответить |

5,7 |

6,1 |

9,1 |

5,5 |

-0,2 |

|

Источник: Опрос «Социокультурный портрет Вологодской области» 2008, 2010, 2012, 2015 гг. |

|||||

|

здравоохранение |

||||||

|

33 |

||||||

|

культура/досуг |

||||||

|

38 |

||||||

|

транспортная связь |

||||||

|

47 |

||||||

|

образование |

||||||

|

47 |

||||||

|

торговля |

47 |

|||||

|

телефонная связь |

||||||

|

0 |

1020 |

30 |

40 |

50 |

60 |

|

■ 2015 ■ 2012 ■ 2010

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Оцените уровень обеспеченности жителей Вашего населенного пункта следующими услугами» (варианты ответа «хорошо» + «отлично»), % от числа опрошенных обеспеченностью услугами образования в исследуемый период заметно выросла (на 12% в 2015 году по сравнению с 2008 годом) и составила 39%. Порядка трети населения дают положительные оценки услугам культуры (досуг, эстетика городской среды) и здравоохранения, наблюдается положительная тенденция роста данных показателей. Наименьшая удовлетворенность высказана респондентами в отношении услуг жилищно-коммунального хозяйства, работы управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

В результате уточняющих вопросов также выяснено, что треть населения высказывает полную или частичную удовлетворенность социальной и культурной инфраструктурой места своего проживания (32 и 34% соответственно), вместе с тем негативные оценки занимают весомую часть ответов – 23 и 22 % соответственно. Полученные в данном аспекте результаты в целом соотносятся и подтверждают общие оценки места своего проживания населением.

Несмотря на превалирующие положительные оценки места своего проживания и выраженную территориальную идентификацию с ближайшим окружением (жители своего поселения, области), велика доля людей, отмечающих проблемы и недостатки. Однако в ходе анализа реальной гражданской активности населения нами была отмечена тенденция социальной атомизации: низкий уровень социального участия, отсутствие желания быть полезным в общественных делах на благо города, района, области и страны в целом, замыкание в узком кругу семьи, неверие в возможность общества повлиять на власть [15]. По итогам опроса 2015 года можно констатировать схожую ситуацию: лишь 50% опрошенных считают, что улучшение их жизни зависит только от собственных усилий, возрастает надежда на положительные изменения в жизни, зависящие от общероссийской и районной (городской) властей (с 23% в 2008 году до 29%), порядка 45% не чувствуют свою защищенность от произвола чиновников. Наблюдаются тенденция роста ожидания негативных изменений в ближайшем будущем, отвечая на вопрос «Как Вы думаете, в ближайшем году Вы и Ваша семья будете жить лучше, чем сегодня, или хуже?», в 2015 году 20% респондентов отметили, что предполагают ухудшение жизни (в период 2008 – 2012 гг. доля таких ответов не превышала 8%).

Среди мер, которые необходимо предпринять для улучшения жизни населения в регионе, чаще всего отмечают параметры, на которых базируется уровень жизни: это повышение зарплат – 55%, и создание новых рабочих мест для решения проблем трудоустройства - 48% (табл. 4). Внимание жителей региона обращается также на качественные стороны жизни, указывается необходимость повышения качества социальных услуг: доступность жилья (44%), медицинское обслуживание (31%) и решение проблем ЖКХ (31%). Треть населения обеспокоена экологической обстановкой, такое мнение превалирует в ответах городских жителей, что обусловлено расположением производственных мощностей и недостатком зеленых зон в городской черте, загазованностью от транспорта.

Несмотря на ряд трансформационных процессов, кризисных явлений в экономическом и социальном развитии, система ценностей остается неизменной и определяется в первую очередь ценностями семьи и здоровья (54 и 58% соответственно). Треть респондентов нацелены на достижение материальной обеспеченности (в течение обследования доли ответов изменялись в пределах статистической погрешности). Определенная иерархия ценностей подтверждается и при определении людьми своих главных интересов (табл. 5). С каждым годом важность счастливой семейной жизни и домашнего уюта возрастает, что, как и отмечалось ранее, является одним из факторов социальной атомизации. В период нестабильности, возрастания недоверия к различным общественным институтам

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для улучшения жизни населения Вашей области?», % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

2008 г. |

2010 г. |

2012 г. |

2015 г. |

|

Увеличить зарплату |

н. д. |

н. д. |

56,0 |

54,6 |

|

Создавать новые рабочие места |

33,5 |

40,6 |

42,2 |

48,0 |

|

Строить доступное жилье |

н. д. |

н. д. |

48,2 |

43,7 |

|

Улучшить медицинское обслуживание |

37,9 |

37,5 |

44,1 |

31,3 |

|

Оздоровить природу |

29,8 |

22,5 |

30,0 |

31,0 |

|

Решать жилищно-коммунальные проблемы |

н. д. |

н. д. |

41,6 |

30,9 |

|

Навести порядок, бороться с криминалом, коррупцией |

27,9 |

27,6 |

31,9 |

27,9 |

|

Усилить государственный контроль за экономикой |

19,3 |

23,3 |

24,9 |

26,2 |

|

Быстрее строить новые дороги |

21,8 |

16,3 |

33,2 |

25,5 |

|

Развивать малый и средний бизнес |

25,3 |

20,9 |

16,7 |

23,5 |

|

Решительнее отстаивать интересы региона в центре |

22,3 |

19,8 |

23,2 |

17,2 |

|

Улучшать образование |

11,3 |

11,9 |

31,5 |

17,1 |

|

Источник: Опрос «Социокультурный портрет Вологодской области» 2008, 2010, 2012, 2015 гг. |

||||

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос

«В какой области находятся Ваши главные интересы?», % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

2010 г. |

2012 г. |

2015 г. |

|

Мои главные интересы в семье и доме |

46,5 |

65,1 |

67,0 |

|

Мои главные интересы связаны, прежде всего, с моей работой |

12,6 |

12,3 |

12,9 |

|

Главное дело – обеспечить приличный заработок |

8,1 |

7,9 |

8,5 |

|

Главные интересы в области учебы, образования, повышения квалификации |

4,4 |

4,0 |

3,2 |

|

Для меня самое важное – это общение с определенным кругом людей |

5,7 |

5,2 |

5,3 |

|

Для меня главное – мои духовные интересы, культура |

2,3 |

3,4 |

2,2 |

|

Другое |

1,3 |

0,5 |

0,9 |

|

Источник: Опрос «Социокультурный портрет Вологодской области» 2008, 2010, 2012, 2015 гг. |

|||

Смотрю телевизор, DVD

Занимаюсь домашним хозяйством

Общаюсь с друзьями

Сижу в интернете

Читаю книги, прессу

Слушаю музыку

Занимаюсь спортом

Посещаю общественные места

Путешествую по региону, России, за рубеж

Другое

0 10203040506070

2015 2012 2010

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Как Вы проводите свободное время?», % от числа опрошенных люди стараются находить поддержку в кругу близких людей, стремление к образованию, развитию профессиональных навыков, духовных и культурных интересов уходит на второй план.

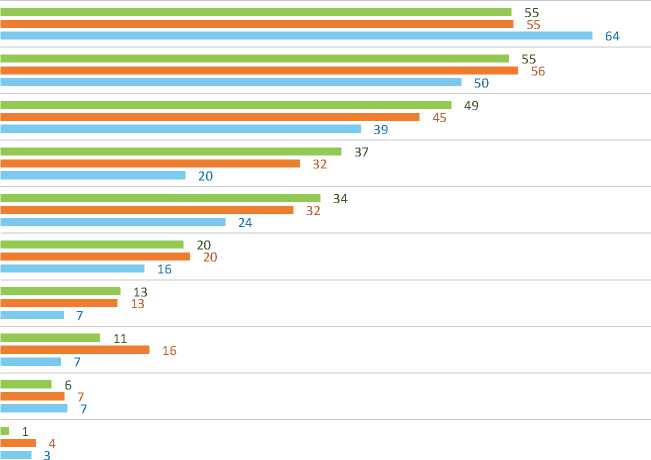

Свободное время население региона проводит также преимущественно в домашней обстановке, занимаясь повседневными делами. Стоит отметить положительные изменения, направленные на повышение интереса к общению с друзьями, чтению книг и прессы, занятиям спортом. Все чаще просмотру телевизора предпочитают получение информации из сети Интернет (рис. 2).

После повышения интереса к посещению общественных мест в 2012 году к 2015 году он начал снижаться, что вызвано такими причинами, как отсутсвие свободного времени (35%), финансовые трудности (24%) и предпочтение жизненно-необходимых приоритетов (21%), в то время как неудовлетворенность спектром и качеством услуг, оказываемых общественными организациями культуры и спорта, постепенно снижается (на 9 и 6% соответсвенно). Таким образом, на низкую культурную активность населения влияет нестабильная ситуация в стране и регионе: люди более озабочены обеспе- чением своего материального достатка для решения повседневных домашних и семейных проблем, на посещение общественных мест, развлечения и развитие не остается ни свободного времени, ни материальных ресурсов.

Обобщая полученные результаты, стоит отметить, что социокультурное развитие Вологодской области в настоящее время характеризуется следующими особенностями:

– Ярко прослеживаются три уровня социально-территориальной идентичности. Первый уровень, наиболее высокий, включает поселенческую идентичность (интенсивность – выше среднего). Второй – региональную, где интенсивность идентичности населения возрастает, сплоченность укрепляется также в кризисные моменты экономического и социального развития. Третий уровень, объединяющий в себе общероссийскую и общечеловеческую идентичность, а также идентичность с жителями столицы и бывших союзных республик, является низким.

– Основу идентичности составляет то, что русские являются крупнейшей этнической группой среди населения. Вместе с тем проявляется толерантное отношение коренного населения к приезжим и представителям других национальностей.

– Большинство населения положительно оценивает место своего проживания и не собираются его менять, однако велика и доля людей, отмечающих значительные проблемы и недостатки в части уровня жизни населения, оказания социальных (здравоохранение, ЖКХ) и культурных услуг.

– Для улучшения жизни в регионе большинство населения считает необходимым увеличивать зарплату и создавать новые рабочие места, также жители области обращают внимание на качественные стороны жизни и указывают необходи- мость повышения доступности жилья, качества услуг медицины и жилищно-коммунального хозяйства.

– Несмотря на четкое понимание существующих проблем, усугубляются тенденции низкого социального участия, чувства незащищенности от произвола чиновников и негативных ожиданий от ближайшего будущего.

– Ценностное поле жителей Вологодской области относительно стабильно, повышается стремление сосредоточиться на семье и близком окружении, домашних делах; в приоритетах обеспечения материального достатка на второй план уходят интересы повышения образовательного, профессионального и культурного уровней.

Полученные в ходе исследования реальные мнения жителей региона, на наш взгляд, должны быть в поле зрения представителей органов власти и учитываться при принятии управленческих решений с целью их эффективной реализации и принятия общественностью.

Важно отметить, что с переходом к постиндустриальной экономике роль человека в ней возрастает. Модернизационные изменения, общественные трансформации ставят задачу определения региональной политики, не только стремящейся к экономическому росту, но и к благу людей, повышению качества жизни. В этих условиях социально-экономическая политика является ни чем иным как способом управления поведением множества людей. Разработка территориальных стратегий требует все большего набора комплексных инструментов, необходимым является сочетание в эмпирических исследованиях статистических и социологических подходов. Когнитивные методологические подходы, основанные на узловых идеях передовых отраслей экономического знания – поведенческой, гуманистической и нейроэкономике – предполагают совершенно иные подходы к территориальному планированию и развитию [6; 11]. В частности, относительно формирования институтов предлагается использовать алгоритм «снизу вверх»: изучение поведения индивидов, особенностей принятия ими решений, реакций на изменения в обществе, комплекса социокультурных характеристик приводит к формированию необходимости в институте и его созданию.

В условиях существующей в Российской Федерации дифференциации развития регионов, в том числе и в социо- культурном развитии, институты, нормы и правила, насаждаемые извне на региональный уровень, изначально ставят под сомнение свою эффективность.

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости использования социологических данных в управленческом процессе с целью повышения его эффективности. Данный подход не является новой парадигмой стратегического планирования развития территорий, он призван дополнить дизайн территориальных стратегий с учетом региональных особенностей.

Список литературы Социокультурное развитие Вологодской области: опыт социологических измерений

- Аванесова, Г. А. Социокультурное развитие российских регионов: механизмы самоорганизации и региональная политика /Г. А. Аванесова, О. Н. Астафьева. -М.: РАГС, 2004. -424 с.

- Афанасьев, Д. В. Политическое недовольство и протестное поведение (на материалах ИСЭРТ РАН г. Вологда) /Д. В. Афанасьев, Т. А. Гужавина//IV Международная социологическая конференция «Продолжая Грушина»: избранные тезисы конференции. -М.: РАНХиГС, 2015. -С. 220-223.

- Барбаков, О. М. Регион как объект управления /О. М. Барбаков//Социологические исследования. -2002. -№ 7.

- Беспалова, Ю. М. Региональная культура в социокультурном пространстве России /Ю. М. Беспалова//Словцовские чтения 99: Тезисы докладов, сообщений научно-практической конференции/под ред. Н. В. Яблонского. -Тюмень, 1999. -С. 237-243.

- Всероссийская перепись населения 2010 года . -Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010

- Доклад о мировом развитии Всемирного Банка «Мышление, общество и поведение» . -Режим доступа: https://openknowledge.worldbank.org

- Лапин, Н. И. Программа и типовой инструментарий «Социокультурный портрет региона России» (Модификация -2010) /Н. И. Лапин, Л. А. Беляева. -М.: ИФРАН, 2010. -36 с.

- Ласточкина, М. А. Социокультурные факторы модернизации региона /М. А. Ласточкина//Фундаментальные исследования. -2012. -№ 3-2. -С. 346-351.

- Маркин, В. В. Региональная идентификация и социальное моделирование российских регионов: проблема социологической интерпретации /В. В. Маркин//Региональная социология в России: сб. матер. социологических исследований. -М., 2007. -С. 9-11.

- Межевич, Н. М. Определение категории «регион» в современном научном дискурсе /Н. М. Межевич//Псковский регионологический журнал. -2006. -№ 2. -С. 3-22.

- Модернизация экономики региона: социокультурные аспекты /А. А. Шабунова, К. А. Гулин, М. А. Ласточкина, Т. С. Соловьева. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. -158 с.

- Мурзина, И. Я. Феномен региональной культуры: Бытие и самосознание: автореферат на соискание ученой степени доктора культурологии /И. Я. Мурзина. -Екатеринбург: Изд-во Уральского гос. пед. ун-та, 2003. -С. 8.

- Проблемы социокультурной модернизации регионов России : монография/под ред. Н. И. Лапина, Л. А. Беляевой. -М.: Academia, 2013. -416 с.

- Фролов, Д. П. Имеют ли институты значение для пространственной экономики? /Д. П. Фролов//Пространственная экономика. -2015. -№ 1. -С. 14-37.

- Шабунова, А. А. Социокультурные факторы общественной атомизации (на материалах Вологодской области) /А. А. Шабунова, М. А. Груздева//Современные исследования социальных проблем. -2014. -№ 7. -Режим доступа: http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/7201413