Социокультурные барьеры адаптации иностранных обучающихся в условиях российского высшего образования

Автор: Воеводина Е. В., Тюриков А. Г.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Проблемы занятости, здравоохранения и образования

Статья в выпуске: 4 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

Интерес к проблеме социокультурной адаптации иностранных обучающихся возрастает в связи с интенсификацией процессов интернационализации образования, глобальной конкуренции университетов, повышения внимания к экспорту образовательных услуг. Цель исследования заключается в анализе видов и причин возникновения социокультурных барьеров в адаптации иностранных обучающихся в условиях высшего образования в России; разработке рекомендаций по их снижению. В качестве теоретико-методологической основы исследования выступает ABC-модель культурного шока, феноменологический подход к анализу межкультурных коммуникаций (МКК) в глобальном мире. Социокультурные барьеры адаптации рассматриваются через проблему дефицита ресурсов МКК, усиливающих проявления культурного шока, прежде всего — социальной перцепции. На основе синтеза исследований российских и зарубежных авторов раскрыты причины формирования дефицитов лингвистической, паралингвистической, когнитивной и поведенческой компетентности, необходимых для успешной социокультурной адаптации иностранных студентов. В качестве первичных материалов выступают результаты мониторинга «Оценка качества образования в Финансовом университете», проведённого методом фокус-групп (3 группы — 22 иностранных обучающихся) в Финансовом университете при Правительстве РФ в 2020/21 учебном году. В качестве частной социальной технологии, направленной на оптимизацию социокультурной адаптации иностранных обучающихся в сфере образования, предлагается телеколлаборация. В заключении приведены общие принципы организации телеколлаборации (работа в малых группах, совместная рефлексия, стимулирование активности участников и др.). Выводы и рекомендации, представленные в статье, могут быть использованы в сфере образования детей и взрослых, в том числе дополнительного, а также инклюзивного образования (обучающихся, имеющих инвалидность, из числа мигрантов и др.), в целях снижения социокультурных барьеров в процессе адаптации.

Межкультурная коммуникация, адаптация, социокультурные барьеры адаптации, культурный шок, иностранные обучающиеся, высшее образование

Короткий адрес: https://sciup.org/143177674

IDR: 143177674 | DOI: 10.19181/population.2021.24.4.11

Текст научной статьи Социокультурные барьеры адаптации иностранных обучающихся в условиях российского высшего образования

Актуальность изучения социокультурной адаптации в образовании обусловлена тенденциями глобализации и интернационализации этой сферы. Так, по прогнозам Studyportals.com, в 2030 г. в мире показатель международной образовательной мобильности превысит 6,9 млн обучающихся 1 . Высшее образование становится одной из сфер экспорта услуг, что стимулирует конкуренцию университетов с соответствующими международными рейтингами. Россия поддерживает этот тренд в рамках приоритетного проекта «Экспорт образования» — согласно ему количество иностранных обучающихся к 2025 г. должно достигнуть 710 тыс. человек2. По данным Studyinrussia.ru в 2019/2020 учебном году общее количество иностранцев в вузах составило 315 тысяч человек — это примерно 8% от общего числа студентов России3. Лидерами экспорта в этой сфере являются США, Великобритания, Китай, Франция и Австралия. Россия по разным оценкам занимает от 2 до 7% в общей доле рынка образовательных услуг (5–7 место среди стран мира) [1, с. 57].

В российских исследованиях анализируются три модели экспорта образовательных услуг — пассивная (открытие филиалов учебных заведений за рубежом), активная (академическая мобильность), дистанционная (трансграничное образование) [2, с. 66]. С социокультурной точки зрения наибольший интерес представляет активная модель, которая предполагает обучение иностранных студентов со сменой места жительства на данный период. Межкультурная коммуникация здесь мо- жет быть рассмотрена в русле адаптации к «принимающей» среде. При этом высшее образование является важным ресурсом пополнения человеческого капитала, в том числе путём рекрутинга талантливых студентов из других стран. В данном ключе важно не только качество образовательных программ, но возможности трудоустройства перспективных выпускников в условиях благоприятного социокультурного климата. Удовлетворённость обучением иностранных студентов может рассматривается как фактор «мягкого влияния» в построения позитивного имиджа государства на международной арене.

Описание исследования и методология

В основу работы положен анализ исследований российских и зарубежных авторов по вопросам социальной адаптации иностранных обучающихся в России, практических подходов в этой области. В качестве первичных материалов выступают данные мониторинга «Оценка качества образования в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации», проведённого методом фокус-групп (ФГ) в 2020–2021 учебном году.

Всего проведено 3 ФГ, участниками которых стали 22 студента. Отбор респондентов осуществлялся по спискам иностранных обучающихся Финансового университета 1–3 курсов очной формы обучения4, из тех, кто ранее не прини-

4 Поскольку исследование проводилось в конце учебного года, процесс социальной адаптации первокурсников к условиям образовательной среды уже мог быть подвергнут общей оценке. Сценарий ФГ включал 4 смысловых блока: 1) адаптация к образовательной системе: обсуждение предшествующего образовательного опыта и начального этапа обучения в Финансовом университете (трудности «вхождения» в образовательный процесс); понимание системы оценивания знаний; взаимоотношения с преподавателями и однокурсниками; оценка учебной нагрузки; 2) социально-бытовая адаптация: оценка санитарно-гигиенических условий жизни в общежитиях; особенности взаимоотношений с соседями по общежитию и администрацией общежития; оценка системы нормативно-правовой помощи в оформлении документов иностранными студентами; 3) социокультурная адаптация— создание дружеских взаимоотношений со студентами из России и иностранными студентами; опыт жизни в условиях мегаполиса; степень доверия/недоверия между иностранцами и россиянами; профессиональные планы по трудоустройству по оконча- мал участия в аналогичных исследованиях. При формировании состава ФГ от каждого факультета было отобрано не более двух представителей для участия в одной ФГ. Численность респондентов одной ФГ не превышала 8 респондентов, а длительность —1,5 часа. Критерий этнокультурной принадлежности в выборке не учитывался, в связи с чем каждая ФГ характеризовалась поликультурным составом участником. Все участники, в том числе из дальнего зарубежья, свободно владели русским языком. В каждой ФГ в большинстве были представлены жители бывших республик СССР (такие страны, как Абхазия, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан). В то же время, обучающиеся из дальнего зарубежья (Конго,

Венесуэла, Китай) были равномерно представлены в каждой ФГ — по 3 участника.

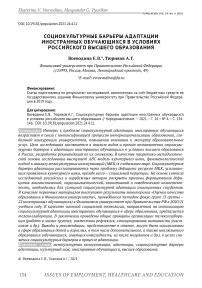

Социокультурные барьеры адаптации иностранных обучающихся могут быть рассмотрены через синтез различных отраслевых теорий. Некоторые исследователи связывают этот процесс с дистрессом (последствием культурного шока) в условиях пребывания в стране с отличительными обычаями, образом жизни. Другие акцентируют внимание на поведенческих моделях самих студентов и их когнитивных стратегиях, которые могут выступать в качестве барьера в адаптации. Систематизация подходов к изучению адаптации иностранных обучающихся представлена Ю. Чжоу, К. Топпинг, Д. Тодман [3, с. 66]. Они выделяют 3 основные линии анализа

Рис. 1. Концептуальные подходы в исследовании адаптации иностранных студентов

Fig. 1. Conceptual approaches in the study of adaptation of international students

Источник: составлено авторами по результатам исследования.

проблемы (рис. 1). Синтез трёх подходов — коппинг-ресурсов, культурного научения и социальной идентификации, исследователи называют ABC-моделью культурного шока (The ABC-model of culture shock). По мнению Ю. Чжоу и соавторов, это даёт возможность комплексно подойти к вопросу адаптации иностранцев: с точки зрения «выработки» навыков совладания (понятия и преодоления) стрессов, «подстраивания» поведения к «принимающей» культуре и поиска баланса в ней через общие нормы, ценности, представления.

Авторы данной статьи придерживаются следующей интерпретации базового понятия межкультурной коммуникации (МКК):—«это вид коммуникаций, видообразующими признаками которого являются различие и дефицит интерсубъективно разделяемых участниками коммуникаций ресурсов [4, с. 24]. Исходя из этого, барьеры в МКК, как и дистресс в результате культурного шока, могут быть рассмотрены через проблему дефицита ресурсов, необходимых для реализации целей МКК. К ресурсам МКК можно отнести языковую компетентность, межкультурную чувствительность, соци- альную перцепцию и другие [4]. С позиции ABC-модели также необходимо учитывать: a) опыт коммуникаций субъектов адаптации с принимающей культурой, позволяющий воспроизводить в интерактивных ситуациях адекватные поведенческие модели; б) знание способов и инструментов взаимодействия в принимающей среде; в) способы «нормализации» собственной идентичности и активизации стратегий личностной адаптации в принимающей культуре. В схематичном виде в контексте сферы образования наиболее значимые ресурсы МКК могут быть представлены через: модели восприятия вербальных и невербальных значений в коммуникации, инструменты и способы участия в интерактивных ситуациях — социальную перцепцию, являющуюся основой для понимания представителей других «этномиров», интерпретации их состояний и действий (рис. 2).

Рис. 2. Коммуникативные ресурсы МКК в образовании

Fig. 2. Communicative resources of intercultural communication in education Источник: составлено авторами по результатам исследования.

Важным условием эффективной МКК является интерсубъективность жизненных миров (субъектов адаптации), которая воплощается во взаимопонимании и выработке совместных смыслов. В сфере образования для этого необходимо обладание соответствующей компетентностью: лингвистической (знание языка принимающей стороны), паралингвистической (знание дискурса, невер-балики), поведенческой (модели поведения), когнитивной (история, традиции принимающей культуры). Базовый порог компетентности может быть сформирован в рамках существующих стандартов формального образования. Например, мы изучаем иностранные языки в рамках школьного курса. Однако для более высоких уровней компетентности требуются дополнительные усилия — так, знание дискурса становится важным в контексте повседневных рутинных интеракций. Образование нацелено преимущественно на формальную, профессиональную сторону жизни, но недооценённые бытовые взаимодействия также продуцируют барьеры в адаптации. Нередко они становятся поводом для «розыгрышей» и буллинга, например, в советское время существовала байка, об иностранном студенте, поверившем однокурснику, что «по советским законам в 6 утра, когда радио передаёт гимн СССР, надо просыпаться и слушать его стоя»5. Религиозные практики, отношение к гигиене, личному пространству — далеко не весь спектр различий, создающих предпосылки для барьеров адаптации в МКК. Так, Е. В. Клюшниковой обозначается «кулинарный» аспект — различия в приготовлении и принятии пищи (ложкой, вилкой, рукой, стоя, сидя, на полу, на стуле) [5, с. 136].

Таким образом, дефицит интерсубъективных ресурсов МКК, понимания смысловой системы жизненных миров в условиях принимающей культуры препятствует социокультурной адаптации. Исходя из чего, социокультурные барьеры адаптации могут быть изучены с учётом двух концептуальных подходов — как проблема дефицита ресурсов в условиях культурного шока (ABC-модель). При этом субъекта адаптации следует рассматривать как деятеля в интерактивной среде, а социальную адаптацию — как процесс взаимного приспособления субъекта и среды [6, с. 173].

Результаты исследования

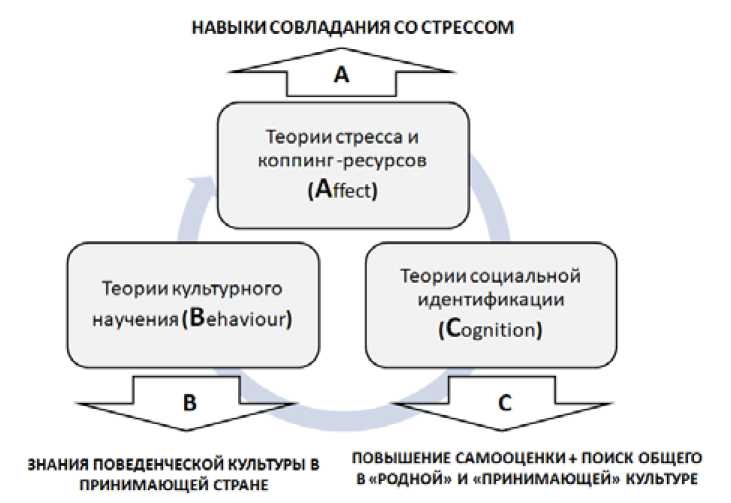

В международных исследованиях употребляется понятие «международного студента» (international student) как обучающихся, получивших предыдущее образование в другой стране, не являющиеся жителями своей нынешней страны об-учения6. Несмотря на существующие международные инструменты поддержки и локальные программы адаптации в университетах, студенты часто испытывают культурный шок, который может приводить к отсеву из вузов [7, с. 196]. В России в структуре иностранных студентов традиционно преобладают выходцы из бывших республик СССР, о чём свидетельствуют статистические данные портала Studyinrussia7. «Десятку» стран-доноров образовательной миграции возглавляет Казахстан (рис. 3).

Исследователи связывают сложившуюся структуру иностранных обучающихся с «простотой» адаптации. Так, по мнению А. Р. Айналиевой, студенты из бывших республик СССР знают язык, традиции и условия жизни в России — в отличие от выходцев из стран дальнего зарубежья [8, с. 11]. Однако основным акцентом российских исследований является изучение языковых барьеров как одной из основных причин, осложняющих адаптацию. Иностранные студенты могут сталкиваться

Рис. 3. Распределение иностранных студентов в % среди 10 наиболее представленных стран-доноров образовательной миграции в 2020 году

Fig.3. Distribution of international students in % among the TOP-10 donor countries of educational migration in 2020

Источник: составлено авторами с проблемой дефицита вербальных и невербальных моделей взаимодействия, что выражается в слабой лингвистической и паралингвистической компетентности. Это связывают как с особенностями подготовки к обучению в российских вузах, так и с несовершенством системы методического обеспечения и сертификации знаний. А. А. Жуковска отмечает, что выделенных часов на изучение русского языка недостаточно для обучения по программам высшего образования, и такие студенты в дальнейшем могут отставать из-за скорости восприятия речи и письма [9, с. 209]. К похожим выводам приходит Д. С. Дрожжина, отмечая, что и сами иностранные студенты имеют низкий «стартовый уровень» знания языка и не готовы к обучению на русском языке [10, с. 40].

Коммуникативные барьеры (вербальные и невербальные) как общее проявление социокультурных барьеров, можно связать с дефицитом знаний способов и инструментов взаимодействия в интерактивных ситуациях. Помимо знания языка принимающей культуры необходимо понимание интенсиональных структур и контекстов, например, профессиональ- ной лексики, сленга, идиоматики и речевого этикета. Здесь уместно привести цитату из работы Р. Готлиб: «Необходимо эффективное осуществление не только социально-речевой, но и когнитивной деятельности на иностранном языке с присущей ему безэквивалентной лексикой, менталитетом и тем, что лингвисты называют «языковой картиной мира» — способностью уникального мироощущения и мировосприятия, открывающихся через иностранный язык» [11, с. 124]. Другой исследователь, Л. В. Цурикова, акцентирует внимание на паралингвистической компетентности и проблеме дискурса — «то, что кажется естественным и нормальным одной стороне (говорящему) может восприниматься как неадекватное и отклоняющееся от нормального другой стороной» [12, с. 14]. Иноязычный дискурс воспринимается через систему собственных знаний, и даже владение языковым кодом не является гарантией правильного пользования им в условиях реальной коммуникации [12, с. 24]. Таким образом, дефициту ресурсов может препятствовать наслоение двух дискурсов — культуры происхождения и принимающей культуры.

Возвращаясь к принципам ABC-модели, отметим, что способом преодоления данного барьера будет являться поиск схожих элементов, гармонизация взаимоотношений между культурами.

Интерсубъективное взаимодействие в МКК предполагает изменение ценностей, качеств, областей взаимодеятель-ности субъектов и социокультурного пространства, в котором они находятся. В результате данного процесса формируются новые формы культурной активности, духовные ориентиры, жизненные стили [13, с. 817], и здесь наиболее остро проявляется необходимость социальной перцепции как способности «прочувствовать» представителя другой культуры.

Социокультурные барьеры, выражающиеся в дефиците социальной перцепции, сопряжены с недостаточностью знаний интенсиональных структур и контекстов, ярко проявляющихся в правилах проксематического взаимодействия при повседневном контакте. Например, обычные рутинные действия при приветствии или прощании — рукопожатие, поцелуй или объятия, по-разному воспринимаются в дискурсе той или иной культуры. Так, поцелуй может рассматриваться как формальный жест дружелюбия или интимный жест, в зависимости от нормы социального дистанцирования и гендерных атрибуций конкретной культуры. Декодирование невербальной информации важно не только в коммуникации «студент-студент», но и «студент-преподаватель». Отсюда возникают вопросы о социокультурных различиях в образовательных системах — встают ли студенты, когда входит преподаватель, на «ты» или «вы» обращаются преподаватели и студенты. К примеру, у кавказских народов принято приветствовать старших стоя [14, с. 93], такая же норма типична для российских школ. Но сегодня некоторые западные университеты от неё отказываются. Перечисленные дефициты ресурсов МКК взаимосвязаны и их предпосылки могут воспроизводиться административно — Н. В. Гончарова отмечает, что изолирован- ное обучение и проживание иностранных студентов в общежитии может стать предпосылкой для социального отчуждения в принимающей культуре [15, с. 167]. Отсутствие опыта повседневных взаимодействий таким образом укрепляет ресурсный дефицит МКК.

Социокультурные барьеры адаптации могут усиливаться на фоне трудностей образовательной адаптации. Обратимся к результатам мониторинга адаптации иностранных обучающихся в Финансовом университете. Первое, на что следует обратить внимание — адаптация первокурсников к учебному процессу и системе оценивания. В силу отличий в образовательных системах в России и за рубежом, обучающиеся из стран СНГ отметили усиленную учебную нагрузку: «По многим дисциплинам мне приходится выполнять дополнительные задания, чтобы закрыть аттестацию на хороший балл, следовательно, нагрузка в два-три раза больше, чем у моих одногруппников. Я днями и ночами сижу над выполнением разных задач контрольных и тому подобное» (Казахстан). Большинство опрошенных акцентирует внимание на трудностях понимания принципов оценивания: «Им [преподавателям] приходилось стараться объяснять систему оценивания, из-за этого поначалу было трудно вливаться, но со временем мы приняли эту систему» (Казахстан). В качестве осложняющего фактора на этом этапе выступает бюрократическая волокита с оформлением документов: «Множество проблем с безумно долгим оформлением документов» (Молдова). Это продуцируется различием в форме и содержании документов: «Мне сделали справку как у нас [в Казахстане], а пришлось ещё бегать по больницам, потому что этого [врача] не хватает, того не хватает» (Казахстан). Вкупе с другими вызовами, сопряжёнными с адаптацией первокурсников, эти проблемы могут приводить к снижению успеваемости и учебной мотивации; в то же время студенты старших курсов практически не вспоминали о таких сложностях, что говорит о том, что они не оставили «травматичного отпечатка». Касательно социокультурной адаптации, то она характеризуется благоприятными показателями: иностранные студенты активно контактируют с принимающей культурой, заводят новых друзей в вузе: «Россияне мне показались добрее^» (Азербайджан). Однако, как и в других исследованиях, выявляется недостаток лингвистической компетенции, особенно — у студентов из стран дальнего зарубежья: «Языковой барьер мешает многим нормально общаться — в основном это студенты из Китая» (Китай).

Проблемы социокультурной адаптации возникают вне стен университета— при посещении общественных мест, на улице. В основном на них указывают иностранные студенты с «видимой» этнической принадлежностью: «К университету вопросов нет, в университете хорошо ко мне относятся. Вне университета некоторые люди смотрят на меня на улице, удивляются почему я говорю по-русски. Некоторые подходят и спрашивают — почему я говорю по-русски... Недовольно обслуживают в некоторых магазинах, ресторанах… Прямо очень … В некоторых местах, где подороже, чем магазинах масс-марке-та, фаст-фуда…» (Казахстан). Сложности в адаптации отмечают студенты, которые до этого жили в малых городах: «Насчёт адаптации в Москве это было тяжело… Москва мне не нравится по сравнению с моим маленьким европейским уютным городом… Общаться в большом городе, когда ты молдаванка, не супер» (Молдова).

Почти все участники ФГ отметили, что у них есть друзья в России и они планируют развивать свою карьеру здесь по окончании вуза: «У меня большинство друзей из России, они меня хорошо приняли» (Казахстан). В основном, респонденты не связывали доверие в межкультурной коммуникации с этническими барьерами, и отмечают, что «всё зависит от человека», «доверие не связано с национальностью».

На наш взгляд, восполнение ресурсных дефицитов в МКК должно осуществляться на принципах организации ин- клюзивной образовательной среды — как отмечает Ю. Чжоу, стресс и беспокойство в восприятии себя и своей идентичности, может ощущаться в ситуации рефлексии в макроконтексте — «маленькие рыбки» в больших прудах» [3, с. 67]. Исходя из этого вытекает актуальность форм выработки совместных ресурсов МКК в условиях неформального взаимодействия. Так, в исследованиях К. Уорда и Э. Кеннеди отмечается, что лучшие показатели языковой компетентности иностранных студентов связаны с большим количеством взаимодействий с членами принимающей культуры, что значительно снижает риски социокультурной дезадаптации [16, с. 668].

К популярным методам адаптации иностранных обучающихся в России относятся: языковые клубы, культурно-массовые мероприятия, психологическое сопровождение, персональное наставничество (buddy) и другие. Популярность набирает виртуализация форм межкультурного взаимодействия, одна из которых — телеколлаборация. Коллаборация — форма активного интерсубъективного взаимодействия, которое развёртывается в рамках малой группы, объединённой общей целью. В качестве предмета деятельности телеколлаборации может выступать проект, кейс, тематическое эссе, игра. Контент, с которым работают участники (фотографии, видео- и аудиоматериалы), должен отображать типичные аспекты культурного фона группы, которую они представляют. Телеколлаборация может быть реализована при помощи облачных сервисов, социальных сетей, блогов. Практика использования интернет-медиации может быть рассмотрена как способ снижения межкультурных конфликтов за счёт диалогической педагогики, сглаживания барьеров МКК между «представителями культур, которые не имеют других возможностей вступления в контакт, чтобы повысить межкультурную и лингвистическую компетентность» [17, с. 5].

В этой связи интересен опыт телекола-бораций, проводимых с целью повышения межкультурной компетентности участни- ков посредством создания аутентичного опыта и коммуникативных инструментов [18]. К наиболее важным принципам организации телеколлаборации относится: 1) участники характеризуются одинаковым уровнем знания языка; 2) использование языковых форм в реальном контексте для осмысленного достижения целей (в том числе, профессионального сленга); 3) разнообразие тем, охватывающих различные стороны опыта участников. Тема должна быть дискуссионна и подразумевать вовлечение в обсуждение каждого участника группы.

Телеколлаборация в сфере образования может быть рассмотрена как метод социокультурной адаптации, направленный на развитие активной интерсубъективности, совместного смыслообразования и формирования локальной сферы интерсубъективности участников МКК. Для достижения этой цели необходима совместная интерпретация смыслов в форме групповой рефлексии и герменевтики. Из этого возникает необходимость профессионального сопровождения (модерирования) телеколлаборации. Роль модератора можно рассматривать через подход П. Б. Мрдуляша [19, с. 134] — как человека, способствующего развёртыванию коммуникации и стимулированию групповой работы. Он обеспечивает участников коллаборации средствами интеллектуальной работы (кейс, набор тем), занимает позицию медиатора и эксперта в обсуждении решений команды, выступает организатором процесса МКК и групповой рефлексии.

Заключение

В целом, результаты мониторинга удовлетворённости обучением иностранных студентов в Финансовом универси- тете больше фиксируют частные проблемы, связанные с адаптацией (прежде всего, первокурсников) к образовательному процессу, чем социокультурные барьеры (в этой части студенты указали преимущественно на недостаток лингвистической компетентности). Краеугольным маркером является недостаток ресурсов (в том числе языковых), продуцирующий барьеры в образовательном процессе и повседневных коммуникациях; в меньшей степени для системы высшего образования характерны межэтническая неприязнь и стигматизация обучающихся. Однако, если посмотреть на адаптацию вне университета, в пространстве мегаполиса, то можно зафиксировать наличие недоброжелательности, стереотипов в отношении иностранных обучающихся.

Анализ исследований, посвящённых социокультурной адаптации иностранных обучающихся в российских вузах, позволяет связать барьеры с дефицитом ресурсов МКК, недостатком лингвистической, паралингвистической, когнитивной и поведенческой компетентности.Согласно ABC-модели культурного шока, технологии социальной адаптации должны базироваться на стимулировании самоадап-тации и накоплении необходимых моделей взаимодействия субъектов.

Исходя из проведённого исследования, основным принципом преодоления социокультурных барьеров в адаптации иностранных обучающихся является компенсация дефицита ресурсов МКК, в том числе, через использование телеколлаборации для обогащения средств, знаний и способов участия в интерактивных ситуациях. Данная технология может быть применена в реализации инклюзивного образования детей и взрослых, поскольку предусматривает многообразие тематических обсуждений.

Список литературы Социокультурные барьеры адаптации иностранных обучающихся в условиях российского высшего образования

- Глобальная конкурентоспособность российского образования. 2017 / под ред. Я. И. Кузьминова, И. Д. Фрумина. — Москва : НИУ ВШЭ, 2017. — 112 с. ISSN 2500–0608.

- Миронова, С. В. Экспорт высшего образования в России: обзор теоретических подходов и практических решений / С. В. Миронова, Н. С. Тимченко // Социодинамика. — 2020. — № 11. — С. 65–80. DOI: 10.25136/2409–7144.2020.11.33940.

- Zhou, Yu. Theoretical models of culture shock and adaptation in international students in higher education / Yu. Zhou, K. Topping, J. Todman // Studies in Higher Education. — 2008. — № 33 (1). — 63–75. DOI: 10.1080/03075070701794833.

- Вызов-ответ: межкультурные коммуникации в глобальном мире / под ред. А. Г. Тюрикова. — Москва: Инфра-М, 2020. — 203 с. ISBN 978–5–16–016693–3.

- Клюшникова, Е. В. Проблемы адаптации иностранных студентов в России / Е. В. Клюшникова // Вестник Тверского государственного университета. Серия Педагогика и психология. — 2018. — № 1. — С. 133–140.

- Воеводина, Е. В. Роль субъекта в процессе социальной адаптации (на примере лиц с ограничениями жизнедеятельности) / Е. В. Воеводина // Сервис в России и за рубежом. — 2011. — № 4(23). — С. 170–176.

- Newsome, L. International Students. Cultural and Social Experiences in a British University: «Such a hard life [it] is here» / L. Newsome, P. Cooper // Journal of International Students SSN. — 2006. — № 6(1). — Р. 195–215.

- Айналиева, А. Р. Иностранный студент в системе российского высшего образования / А. Р. Айналиева // Мир науки, культуры, образования. — 2016. — № 6(61). — С. 9–11.

- Жуковска, А. А. Трудности, с которыми сталкивается студент-иностранец во время обучения на первом курсе российского вуза на русском языке / А. А. Жуковска // Проблемы современного образования. — 2020. — № 1. — С. 205–211.

- Дрожжина, Д. С. Изучение адаптации иностранных студентов: дискуссия о методологии / Д. С. Дрожжина // Universitas. — 2013. — № 3(1). — С. 33–47.

- Готлиб, Р. А. Социальная востребованность знания иностранного языка / Р. А. Готлиб // Социологические исследования. — 2009. — № 2. — C. 122–127.

- Цурикова, Л. В. Адекватность дискурса: анализ стратегий дискурсивного поведения на родном и иностранном языке / Л. В. Цурикова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2002. — № 2. — С. 14–25.

- Сабаненко, Е. И. Межкультурное взаимодействие: сущность, типология, социальная регуляция / Е. И. Сабаненко // Молодой учёный. — 2014. — № 21. — С. 816–819.

- Абдулаева, М. И. Проксемика как фактор национального коммуникативного поведения / М. И. Абдулаева // Философские науки. КАНТ. — 2020. — № 2(35). — С. 92–95.

- Гончарова, Н. В. Отношение к иностранным студентам в вузе: некоторые аспекты межэтнического взаимодействия / Н. В. Гончарова // Сибирский научный вестник. — 2015. — № 4(22). — С. 165–170.

- Ward, С. The measurement of sociocultural adaptation / С. Ward, А. Kennedy // International Journal of Intercultural Relations. — 1999. — № 4(23). — Р. 659–677.

- Belz, J. A. Intercultural Questioning, Discovery and Tension in Internet-mediated Language Learning Partnerships / J. A. Belz// Language and Intercultural Communication. — 2005. — No. 5(1). — Р. 3–39.

- Grazzi, E. ELF and Intercultural Telecollaboration: A Case Study / E. Grazzi, S. Maranzana // Intercultural Communication. New Perspectives From Elf. — 2013. — Р. 109–133. — URL: https:// www.academia.edu/34663201/ELF_and_Intercultural_Telecollaboration_a_Case_Study_Grazzi_Maranzana_2016 (дата обращения: 28.08.2021).

- Мрдуляш, П. Б. Организация и ведение стратегических сессий / П. Б. Мрдуляш // Университетское управление: практика и анализ. — 2019. — № 23(4). — С. 132–141. DOI: 10.15826/umpa.2019.04.034.