Социокультурные особенности населения арктического региона и практики воспроизводства человеческого капитала: есть ли связь?

Автор: Волков А.Д., Аверьянов А.О., Рослякова Н.А., Васильева А.В.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Условия и качество жизни населения

Статья в выпуске: 3 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представленная работа посвящена изучению социокультурных особенностей населения Арктической Карелии и выявлению связей между этими особенностями и практиками воспроизводства человеческого капитала. Информационную основу составили данные опроса населения рассматриваемого региона (n=1042), осуществлённого осенью 2023 года. Решались задачи выявления значений социокультурных характеристик населения Арктической Карелии, а также их соотношения с планируемыми мерами и практиками респондентов в области воспроизводства человеческого капитала. Были выдвинуты гипотезы о связи между социокультурными характеристиками «избегание неопределённости» и «долгосрочность целеполагания» - с одной стороны, и характеристиками деятельности респондента - с другой. Применялись методы дисперсионного анализа, H-критерий Краскала-Уоллиса, тесты Тьюки (Tukey HSD test) и Даннета (Dunnett’s test). В результате исследования были выявлены социокультурные особенности населения Арктической Карелии. Подтвердились предположения о том, что значение показателя «избегание неопределённости» у предпринимателей ниже, чем в группе работающих по найму (бюджетная сфера и частный сектор), в то время как значение измерителя «долгосрочность целеполагания» наоборот - выше. Эти различия мы связываем также с особенностями возрастных групп, а также половой принадлежности респондентов. Представленные результаты вносят вклад в концептуальное обновление научной и информационной базы институционального проектирования Российской Арктики и призваны повысить качество управления.

Социокультурные особенности, арктический регион, арктика, арктическая карелия, модель хофстеде, дистанция власти, избегание неопределённости, маскулинность

Короткий адрес: https://sciup.org/143183588

IDR: 143183588 | DOI: 10.24412/1561-7785-2024-3-124-136

Текст научной статьи Социокультурные особенности населения арктического региона и практики воспроизводства человеческого капитала: есть ли связь?

Статья подготовлена в рамках проекта Российского научного фонда № 23–78–10192. — URL: –78–10192/.

В стратегии развития Арктической зоны РФ (АЗ РФ) и обеспечения национальной безопасности к перечню стратегических приоритетов страны в арктическом макрорегионе отнесены эффективное освоение стратегической ресурсной базы и её рациональное использование в целях ускорения экономического роста, обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения, охрана окружающей среды, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов и так далее. Учитывая контекст обострения международной напряжённости, особую роль Арктики в обеспечении безопасности страны и важность поддержания контроля над арктическим пространством исключительное значение имеет обновление информационноаналитических основ регулирования социально-экономических процессов на территории этого макрорегиона.

Исследование культурной специфики и отличий регионов и территорий Российской Арктики имеет особую актуальность по нескольким причинам и связано с: 1) отсутствием научных данных о культурной специфике арктических регионов, полученных с использованием единого стандартизированного инструментария, и подходящих для междисциплинарных экономико-социологических исследований; 2) своеобразием пространственных условий отбора институтов и культурных паттернов на территориях традиционного Севера и Арктической зоны; 3) особым историческим путём формирования сообществ в условиях Арктики, сочетающий в себе многонациональность и традиционность. Следует отметить, что на разных этапах заселения Российской Арктики осуществлялось как принудительное переселение народов и этнических групп, локализация заключённых (система ГУЛАГ), так и характерное для второй половины XX в. привлечение пассионарной молодёжи со всех концов СССР. Затем в постсоветский период – деградация экономики, обусловленная вы- сокими издержками «северности» и несоответствием сложившейся модели освоения Севера новым реалиям. Особое значение имеет существование старожильческого и коренного населения на части арктических территорий.

Таким образом, актуальность изучения социокультурных особенностей населения Арктики определяется тем, что арктический макрорегион ранее не подвергался детальному и всеобъемлющему изучению в контексте данной проблематики. С научной точки зрения, Арктика с её своеобразием исторического пути, формирования местных сообществ и крайне дифференцированными пространственными условиями развития экономики и общества представляет уникальный объект изучения взаимосвязи пространства, человеческого и социального капитала, культуры и институциональной среды в рамках воспроизводственных процессов. Ключевое внимание в рамках данной статьи уделено рассмотрению дифференциации значений социокультурных паттернов в муниципальном разрезе и анализу связей между социокультурными особенностями населения на муниципальном уровне и практиками воспроизводства человеческого капитала. Объектом исследования выступает регион Арктической Карелии: один городской округ (ГО), два муниципальных округа (МО) и три муниципальных района (МР). Цель работы — выявление связи между социокультурными характеристиками населения и практиками в области воспроизводства человеческого капитала.

Разработанность темы и методология исследования

Российскому обществу присуща определённая специфика социокультурного профиля населения [1–3]. При этом для разных территорий и социальных групп характерна свои социокультурные особенности. В исследованиях [4–7] рассматривается дифференциация регионов России по социокультурным характеристикам с применением различных исследователь- ских фреймов. Изучение социокультурных различий в разрезе отдельных социальных групп позволило сделать ряд значимых наблюдений. Так, например, исследования показывают тяготение культурных установок предпринимателей, самозанятых и руководителей к западному менталитету [8], что позволяет говорить о связях между социокультурными характеристиками индивидов и практиками развития их человеческого капитала. В данном контексте едва ли уместно говорить об однонаправленных связях: экономическое развитие и динамика социокультурных характеристик находятся в диалектической взаимозависимости [9]. На страновом и макрорегиональном уровнях с применением эпидемиологического подхода получены свидетельства различий в накоплении человеческого капитала между группами мигрантов из различных стран во втором поколении [10].

В последние годы особое внимание исследователей уделяется индивидуальному уровню измерения социокультурных паттернов [11; 12], находящее широкое применение в анализе экономического поведения индивидов, например, [13]. Наиболее широко применяемым остаётся методологический подход, основанный на концепции Г. Хофстеде, оперирующий шестью измерителями: «маскулинность»/»феминность», «дистанция власти», «коллективизм»/»ин-дивидуализм», «избегание неопределённости», «долгосрочность целеполагания», «допустимость удовлетворения желаний»/ »сдержанность» [14]. Операционализация данного подхода применительно к индивидуальному уровню измерений представлена в работах [12; 15]; его развёрнутая русскоязычная апробация — в работе [16].

Настоящая статья нацелена на установление связи между социокультурными характеристиками населения и практиками в области воспроизводства человеческого капитала на материалах полевого исследования, проведённого в субрегионе Арктической Карелии в августе-октябре 2023 года. В первой части исследования решаются задачи выявления значений социокультур- ных характеристик населения Арктической Карелии и её территорий. Во второй — осуществляется проверка гипотезы о зависимости социокультурных характеристик «избегание неопределённости» и «долгосрочность целеполагания» от характеристики деятельности респондента. В основе гипотезы лежит предположение о том, что значение показателя «избегание неопределённости» у предпринимателей ниже, чем в группе работающих по найму (бюджетная сфера и частный сектор), а показатель «долгосрочность целеполагания», наоборот, выше. Это предположение основано на том, что предприниматели занимаются деятельностью, сопряжённой с повышенными рисками, готовы действовать в изменяющейся обстановке, а значит, склонны в меньшей мере избегать неопределённости в социально-экономической среде и имеют соответствующие ценностные установки в области долгосрочности целеполагания [17; 18]. В рамках исследования были проверены две гипотезы: 1) H1: Средние значения показателя «избегания неопределённости» в группе предпринимателей ниже, чем в группе работающих по найму; 2) H2: Средние значения показателя «долгосрочность целеполагания» в группе предпринимателей выше, чем в группе работающих по найму. В третьей части исследования рассмотрена связь между значениями социокультурных характеристик и практиками воспроизводства человеческого капитала.

Информационную основу исследования составили данные опроса (осень 2023), проведённого среди постоянно проживающего населения в возрасте 15–72 лет (средний возраст — 43,9 лет). Объём выборки составил 1042 человек. Использовался смешанный метод сбора данных — преобладало личное интервьюирование по формализованному опроснику, для части респондентов анкета оставлялась для самостоятельного заполнения по месту жительства с предварительным инструктажем и последующей проверкой заполнения (с учётом актуальности эпидемиологической ситуации с COVID-19). Характеристики выборки представлены в табл. 1.

Рослякова Н. А., Васильева А. В.

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 27. № 3. 2024

Таблица 1

Пространственное распределение выборки в разрезе исследуемых территорий, человек

Table 1

Spatial distribution of the sample in the context of the study areas, persons

|

Муниципальное образование Карелии |

Женщины |

Мужчины |

Оба пола |

|||

|

Количество наблюдений |

Средний возраст |

Количество наблюдений |

Средний возраст |

Количество наблюдений |

Средний возраст |

|

|

Беломорский МО |

74 |

48,6 |

68 |

43,4 |

142 |

46,1 |

|

Калевальский МР |

58 |

49,0 |

42 |

47,7 |

100 |

48,5 |

|

Кемский МР |

67 |

46,0 |

57 |

43,2 |

124 |

44,7 |

|

Костомукшский ГО |

144 |

40,9 |

115 |

40,3 |

259 |

40,7 |

|

Лоухский МР |

80 |

46,2 |

65 |

44,3 |

145 |

45,3 |

|

Сегежский МО |

160 |

42,5 |

112 |

43,5 |

272 |

42,9 |

|

Всего |

583 |

44,4 |

459 |

43,2 |

1042 |

43,9 |

Источник: расчёты авторов на основе данных опроса.

Результаты исследования

Значения шести социокультурных характеристик Г. Хофстеде в субрегионе Арктической Карелии, а также их детализация по полу и возрасту представлена в табл. 2.

Сравнивая социокультурные характеристики населения Арктической Карелии с данными более ранних исследований, проведённых по схожей методике на арктических территориях Архангельской области и Республики Коми [7] можно отметить, что

Таблица 2

Социокультурные характеристики Г. Хофстеде по полу и возрасту*

Table 2

G. Hofstede’s sociocultural characteristics by gender and age

|

Группа |

Показатель |

||||||

|

col |

ivr |

ltowvs |

mas |

pdi |

uai |

||

|

Арктическая Карелия в целом |

2,96 |

2,72 |

3,65 |

3,04 |

2,44 |

3,89 |

|

|

Пол |

Женщины |

2,99 |

2,64 |

3,71 |

2,74 |

2,39 |

3,83 |

|

Мужчины |

2,93 |

2,82 |

3,58 |

3,41 |

2,52 |

3,97 |

|

|

Возраст, лет |

15–29 |

2,88 |

3,11 |

3,48 |

3,10 |

2,67 |

3,82 |

|

30–44 |

2,85 |

2,78 |

3,65 |

3,07 |

2,41 |

3,88 |

|

|

45–59 |

3,02 |

2,57 |

3,68 |

2,95 |

2,35 |

3,94 |

|

|

60–72 |

3,13 |

2,43 |

3,80 |

3,04 |

2,39 |

3,93 |

|

*в таблице приняты следующие сокращения: коллективизм/индивидуализм — сol; допустимость удовлетворения желаний — ivr; долгосрочность целеполагания — ltowvs; маскулинность/феминность — mas; дистанция власти — pdi; избегание неопределённости — uai.

Источник: расчёты авторов на основе данных опроса.

для населения рассматриваемого региона характерно в среднем большее принятие дистанции власти и соответствующих проявлений, склонность к избеганию неопределённых ситуаций и пониженная склонность к риску. Также население Арктиче- ской Карелии в среднем больше тяготеет к допустимости удовлетворения желаний.

По показателю «пол» пять из шести культурных характеристик различаются статистически значимо (для оценки использовался t-тест, p-value <0,01), исключени-

Natalia A. Roslyakova, Anastasia V. Vasilieva

POPULATION. VOL. 27. NO.3. 2024

ем является показатель «коллективизм» (p-value=0,14). Иные различия выявлены при анализе зависимости культурных характеристик от возраста. В ходе исследования, на основе результатов дисперсионного анализа было выявлено, что присутствует взаимосвязь между возрастом и паттернами «коллективизм», «допустимость удовлетворения желаний», «долгосрочность целеполагания» и «дистанция власти» (pvalue < 0,0001). Дополнительный анализ на основе теста Тьюки (Tukey HSD test) показал, что значимые различия наблюдаются между некоторыми категориями. Так, например, для культурной характеристики «коллективизм» статистически значимыми являются различия между возрастными группами «15–29 лет» и «60–72 лет», а также между группами «30–44 лет» с одной стороны, «45–59 лет» и «60–72 лет» с другой.

Наибольших значений показатель «маскулинности» достигается в возрастной группе 15–29 лет (3.10), которая соответствует наиболее активному мужскому возрасту. Аналогичная тенденция характерна для показателя «допустимость удовлетворения желаний» (3.11). Оценка значений показателя «дистанции власти» также свидетельствует о наличии возрастной специфики, наибольшее значение этого показателя наблюдается в группе от 15 до 29 лет. Наибольшее значение показателя «долгосрочность целеполагания» приходится на старшую возрастную группу (3.80). Аналогичные тенденции характерны и для показателя «избегание неопределённости». Отметим, что полученные результаты сходны с ранее проведённым исследованиям. Так в работе [7] было выявлено, что показатели «маскулинность» и «допустимость удовлетворения желаний» у мужчин наиболее выражены, а также выявлена дифференциация значений показателей в зависимости от возраста респондентов.

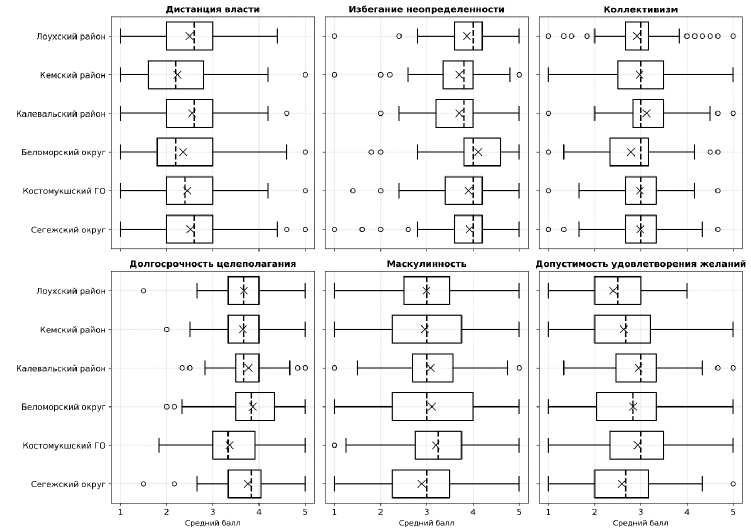

Рис. 1. Распределение значений социокультурных характеристик Г. Хофстеде в разрезе муниципальных образований Арктической Карелии

Fig. 1. Distribution of values of G. Hofstede’s sociocultural characteristics in the context of municipal districts of Arctic Karelia

Источник: расчёты авторов на основе данных опроса.

На рис. 1 приведено распределение значений шести социокультурных характеристик Г. Хофстеде в разрезе муниципальных образований Арктической Карелии, среднее значение обозначено крестиком, медиана — пунктирной линией, выбросы отмечены кружками. В целом значения социокультурных характеристик Г. Хофстеде распределяются равномерно, однако анализ средних и медианных значений говорит о некоторых различиях. Для статистического сравнения мер центральной тенденции был использован дисперсионный анализ и H-критерий Краскала-Уоллиса (Kruskal–Wallis test). Проведённый двухэтапный анализ выявил, что средние и медианные значения каждой из шести социокультурных характеристик у арктических районов Карелии различаются статистически значимо (дистанция власти: p-value <0,01; избегание неопределённости: pvalue <0,001; коллективизм: p-value <0,01; долгосрочность целеполагания: pvalue <0,001; маскулинность: p-value <0,01; допустимость удовлетворения желаний: p-value <0,001;). Для выявления индивидуальный различий был проведён post-hoc анализ на основе теста Тьюки (Tukey HSD test), в некоторых случаях использовался тест Даннета (Dunnett’s test), так как на общем фоне выделялся лишь один из исследуемых муниципалитетов.

В ходе анализа было выявлено, что для социокультурной характеристики «дистанция власти» статистически значимые различия оказались лишь у Кемского МР, с одной стороны, Калевальского МР (p-value = 0,028) и Костомукшского ГО, с другой (p-value = 0,009). Иная ситуация с характеристикой «избегание неопределённости» — статистически значимые различия наблюдаются между Беломорским МО и другими (pvalue <0.01), за исключением Сегежского МО. Показатель последнего в свою очередь отличен от показателя Кемского МР (p-value <0,01).

Для характеристики «коллективизм» значимые различия были выявлены только между Калевальским МР и Беломорским МО (p-value <0,001). Отметим, что такая разница обусловлена поляризацией этих двух арктических районов — в первом случае среднее значение социокультурной характеристики максимально среди других районов — 3,13, а во втором, наоборот, минимально — 2,79. Для характеристики «долгосрочность целеполагания» статистически значимые различия были выявлены между Костомукшским ГО и другими арктическими территориями Карелии (p-value <0,001). В этом же районе наименьшее среднее значение анализируемой характеристики — 3,37.

Социокультурная характеристика «маскулинность» имеет статистически значимое различие лишь для одной пары регионов Костомукшский ГО и Сегежский МО. Как и в случае с измерителем «коллективизм» различие объясняется полярными значениями показателя: в Костомукшском ГО максимальное значение характеристики среди других арктических районов Карелии — 3,20, а в Сегежском МО минимальное — 2,89. Последняя характеристика, по которой проводился апостериорный анализ — «допустимость удовлетворения желаний». Фактически муниципалитеты разделились на две группы с более высоким и более низким показателями. В первую группу входят Калевальский МР (2,95), Костомукшский ГО (2,93) и Беломорский МО (2,83), во вторую — МР Кемский (2,63) и Лоухский (2,40), МО Сегежский (2,59).

При проведении анализа рассматривались следующие группы респондентов: «работаю по найму в бюджетной организации» — 271 человек, «работаю по найму на частном предприятии» — 235, «го-сударственный/муниципальный служащий» — 112, «военнослужащий» — 23, «индивидуальный предприниматель, работаю сам(–а) на себя» — 51 человек. По результатам дисперсионного анализа было выявлено наличие статистически значимых различий между группами занятости в средних значениях показателей «избегание неопределённости» (F = 6,54, p-value <0,0001) и «долгосрочность целеполагания» (F = 8,35, p-value <0,0001). В табл. 3 приведены средние значения социокуль-

Natalia A. Roslyakova, Anastasia V. Vasilieva

POPULATION. VOL. 27. NO.3. 2024

Таблица 3

Средние значения социокультурных характеристик «избегание неопределённости» и «долгосрочность целеполагания» по группам занятости

Table 3

Average values of sociocultural characteristics «uncertainty avoidance» and «long-term goal setting» by employment groups

|

Группа занятости |

Долгосрочность целеполагания |

Избегание неопределённости |

|

Работаю по найму в бюджетной организации |

3,69 |

3,85 |

|

Государственный/муниципальный служащий |

3,75 |

3,89 |

|

Военнослужащий |

3,60 |

4,30 |

|

Работаю по найму на частном предприятии |

3,46 |

4,02 |

|

Индивидуальный предприниматель, работаю сам |

3,82 |

3,64 |

|

Среднее значение по всем категориям |

3,62 |

3,90 |

Источник: расчёты авторов на основе данных опроса.

турных характеристик «избегание неопределённости» и «долгосрочность целеполагания» для каждой из этих групп.

Во избежание множественных сравнений при непосредственной проверки гипотез был использован тест Даннета, где в качестве контрольной группы использовались значения социокультурных характеристик группы «индивидуальный предприниматель, работаю сам(–а)», при расчётах в качестве альтернативной гипотезы использовалось предположение о смещении показателей других групп в одну сторону. Результат показал, что «долгосрочность целеполагания» в группе работающих на себя статистически значимо выше, лишь чем у «работающих по найму на частном предприятии» (p-value <0,001), при сравнении с другими группами статистически значимых различий нет (p-value >0,05). Аналогичные расчёты для социокультурной характеристики «избегание неопределённости» показывают, что средние значения этого показателя во всех группах статистически значимо выше, чем у группы работающих на себя (p-value <0,05).

Таким образом на основе проведённого анализа мы можем подтвердить гипотезу «H1» — средние значения показателя «избегания неопределённости» в группе пред- принимателей ниже, чем в группе работающих по найму, то есть предприниматели более предрасположены к действиям в рисковых и неопределённых ситуациях, требующих нетипового решения. Гипотеза «H2» также в целом подтверждается — среднее значение показателя «долгосрочность целеполагания» в группе предпринимателей выше, чем во всех других рассматриваемых группах. Однако это различие носит статистически значимый характер только в отношении сравнения с группой «работающих по найму на частном предприятии», при сравнении с другими группами оно является менее выраженным. Необходимо отметить, что сравниваемые группы имеют разный объем, однако генерация выборок для этих групп в объёме, схожем с объёмом группы предпринимателей (n ±50) даёт сопоставимые результаты. В практическом аспекте данные результаты означают, что предприниматели в большей мере ориентированы на стратегическую перспективу в своих действиях.

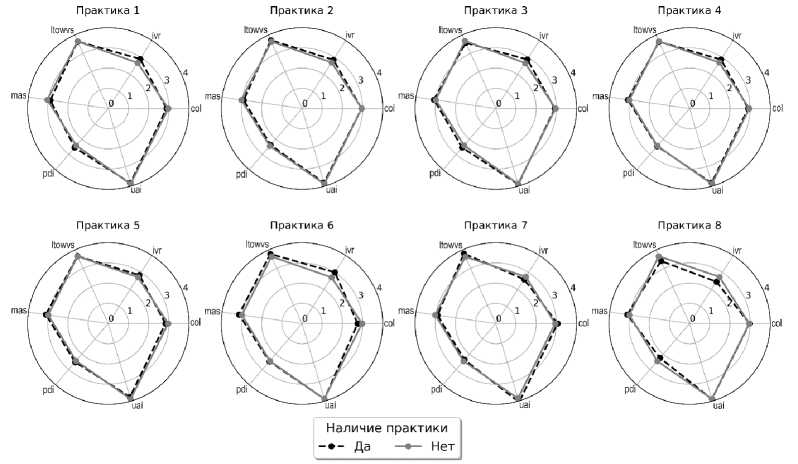

В заключительной части исследования нами были рассмотрены соотношения между практиками воспроизводства человеческого капитала и выраженностью значений социокультурных паттернов у населения Арктической Карелии (рис. 2).

Рослякова Н. А., Васильева А. В.

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 27. № 3. 2024

Рис. 2. Связанность социокультурных паттернов населения и планируемых мер (практик) в области повышения человеческого капитала

Fig. 2. Connectivity between sociocultural patterns of the population and planned measures in the field of increasing human capital (practices) Источник: расчёты авторов на основе данных опроса.

Рассмотрены следующие планируемые меры и практики респондентов в рамках повышения своего благосостояния, включённые в инструментарий опроса населения при ответе на вопрос «Какие меры Вы планируете предпринять для увеличения вашего дохода и благосостояния?»: 1) получение образования или дополнительного образования (Практика 1); 2) повышение квалификации при прежнем профиле образования (Практика 2); 3) поиск новой работы (Практика 3); 4) формирование профессиональных связей (Практика 4); 5) формирование неформальных связей (Практика 5); 6) переезд при переводе по работе или при поиске работы (Практика 6); 7) улучшение здоровья (Практика 7); 8) ничего не планирую, меня всё устраивает (Практика 8).

Наибольшие отличия в социокультурных паттернах и теми респондентами, которые не планируют данную практику, наблюдаются среди респондентов, планирующих 1) «получение образования или допол- нительного образования» по измерителю «допустимость удовлетворения желаний»; 2) «поиск новой работы» по измерителю «допустимость удовлетворения желаний»; 3) «формирование профессиональных связей» по измерителю «допустимость удовлетворения желаний»; 4) «переезд при переводе по работе или при поиске работы» по измерителю «коллективизм» (в меньшую сторону) и по измерителю «допустимость удовлетворения желаний» (в большую сторону). Среди респондентов, не планирующих ничего для увеличения своего благосостояния, относительно низки значения паттернов «долгосрочности целеполагания», «допустимости удовлетворения желаний» и «дистанции власти».

Полученную картину связей между социокультурными характеристиками и планируемыми мерами (практиками) по повышению благосостояния мы объясняем в первую очередь возрастом респондентов и присущими отдельным возрастным группам особенностями паттернов.

Выводы и обсуждение результатов

Применение методологии Г. Хофстеде в измерении социокультурных паттернов поведения населения Арктической Карелии позволило получить ряд значимых наблюдений. Выявлены статистически значимые различия в значениях пяти из шести паттернов в разрезе пола респондентов (p-value <0,01), исключением является показатель «коллективизм» (p-value = 0,14). В ходе исследования на основе результатов дисперсионного анализа было выявлено, что присутствует связь между возрастом и паттернами «коллективизм», «допустимость удовлетворения желаний», «долгосрочность целеполагания» и «дистанция власти», однако эта связь различна по своей выраженности между отдельными возрастными группами.

В ходе исследования была также выявлена определённая дифференциация в социокультурном профиле различных территорий Арктической Карелии, однако они носят локальный характер: отдельные значения измерителей различаются в попарном сравнении территорий или в тройках. Наиболее значимые с точки зрения цели исследования результаты были получены при анализе различий социокультурных характеристик между отдельными социальными группами по характеру занятости в средних значениях показателей «избегание неопределён- ности» и «долгосрочность целеполагания». Средние значения показателя «избегание неопределённости» во всех группах выше, чем в группе работающих на себя (различия всех групп в отношении группы предпринимателей статистически значимы). При рассмотрении показателя «долгосрочность целеполагания» средние значения в группе работающих на себя выше, чем в других группах. Анализ связи между социокультурными характеристиками и планируемыми практиками воспроизводства человеческого капитала показал отличия, которые мы объясняем прежде всего большей или меньшей распространённостью отдельных практик в разных возрастных группах.

Представленные результаты вносят вклад в концептуальное обновление научной и информационной базы институционального проектирования и разработки управленческих решений в сфере обеспечения социальной интеграции пространства Арктической Карелии, совершенствования преференциального режима инвестиционной деятельности этого региона. В частности, развитие представленных наработок и распространение исследований на другие регионы АЗ РФ будет востребовано в рамках спецификации государственных программ стимулирования предпринимательской активности населения и самозанятости, взаимодействия власти и бизнес-сообщества, деятельности в сфере НКО.

Список литературы Социокультурные особенности населения арктического региона и практики воспроизводства человеческого капитала: есть ли связь?

- Аксенова, О. В. Асимметрия жизни современного российского общества: соотношение традиций и инноваций / О. В. Аксенова, Н. В. Левченко, А. М. Пахарь [и др.]. — Москва: ФНИСЦ РАН, 2017. — 207 с.

- Латова, Н.В. Культурная специфика россиян (этнометрический анализ на основе концепции Г. Хофстеде) / Н. В. Латова // Вестник Института социологии. — 2016. — № 4(19). — С. 155-179. EDN: XWETNN

- Chimenson, D. The paradox and change of Russian cultural values / D. Chimenson, R. L. Tung, A. Panibratov, T. Fang // International Business Review. — 2022. — Vol. 31. — Iss. 3. — P. 101944. DOI: 10.1016/j.ibusrev.2021.101944

- Minkov, M. Is «regional culture» a meaningful concept? Cultural differences across 60 Russian regions / M. Minkov, B. Sokolov, E. Ponarin, A. Almakaeva, E. Nastina // Cross Cultural & Strategic Management. — 2023. — Vol. 30. — No. 3. — P. 637-656. DOI: 10.1108/CCSM-07-2022-0126

- Бахтигараева, А.И. Социокультурные особенности регионов России: общее и различия / А. И. Бахтигараева, В. А. Брызгалин, Е. Н. Никишина, Н. А. Припузова // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. - 2021. - № 5. - С. 29-51. DOI: 10.38050/01300105202152; EDN: SJQDKA

- Брызгалин, В. А. Существует ли региональная социокультурная специфика в России? Возможности использования социокультурного подхода в экономике / В. А. Брызгалин, Е. Н. Никишина // Вопросы экономики. - 2020. - № 7. - C. 108-126. D0I:10.32609/0042-8736-2020-7-108-126; EDN: VRFWXN

- Волков, А. Д. Социокультурные особенности населения арктических регионов России / А. Д. Волков, С. В. Тишков, А. О. Аверьянов // Народонаселение. - 2023. - Т. 26. - № 2. -С. 52-65. DOI: 10.19181/population.2023.26.2.5; EDN: WDCJDX

- Латова, Н. В. Производственная культура рабочих современной России как элемент их человеческого капитала (этнометрический анализ на основе концепции Г. Хофстеде) / Н. В. Латова // Мир России. Социология. Этнология. - 2017. - Т. 26. - № 3. - С. 36-63. EDN: YZIDDV

- Аузан, А. А. Социокультурная экономика: как культура влияет на экономику, а экономика -на культуру: курс лекций / А. А. Аузан, Е. Н. Никишина. - Москва: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. - 2021. - 200 с.

- Van Hoorn, A. Cultural determinants of human capital accumulation: Evidence from the European Social Survey / A. van Hoorn // Journal of Comparative Economics. - 2019. - Vol. 47. - Iss. 2. -P. 429-440. DOI: 10.1016/j.jce.2019.01.004

- Minkov, M. Transposition of the Minkov-Hofstede Model of Culture to the Individual Level of Analysis: Evidence from Mongolia / M. Minkov, B. Sokolov, M. Tasse [и др.] // Cross-Cultural Research. - 2023. - No. 57(2-3). - P. 264-293. DOI: 10.1177/10693971231153461

- Yoo, B. Measuring Hofstede's five dimensions of cultural values at the individual level: development and validation of CVSCALE / B. Yoo, N. Donthu, T. Lenartowicz // Journal of International Consumer Marketing. - 2011. - Vol. 23(3-4). - P. 193-210. DOI: 10.1080/08961530.2011.578059

- Khan, O. The influence of cultural differences on consumers' willingness to pay more for sustainable fashion / O. Khan, N. Varaksina, A. Hinterhuber // Journal of Cleaner Production. - 2024. - Vol. 442. - P. 141024. DOI: 10.1016/j.jclepro.2024.141024

- Hofstede, G. Cultures and organizations: Software of the mind. Revised and expanded / G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov. - New York: McGraw-Hill, 2010. - 561 p.

- Heydari, A. Hofstede's individual-level indulgence dimension: Scale development and validation / A. Heydari, M. Laroche, M. Paulin, M. O. Richard // Journal of Retailing and Consumer Services. -2021. - Vol. 62. - P. 102640. DOI: 10.1016/j.jretconser.2021.102640

- Волков А.Д. Измерение социокультурных характеристик по шести показателям модели Хофстеде: апробация инструментария для расчёта значений на индивидуальном уровне / А. Д. Волков, А. О. Аверьянов, Н. А. Рослякова, С. В. Тишков // Вестник Института социологии. - 2024. - Т. 15. - № 1. - С. 43-69. DOI: 10.19181/vis.2024.15.1.4; EDN: UVPWKI.

- Мурзина, Ю. С. Сравнительный анализ ценностных ориентаций владельцев малого бизнеса с разной продолжительностью работы компаний на рынке / Ю. С. Мурзина, В. П. Позняков, С. М. Дьячков, А. В. Язовских // Организационная психология. - 2021. - Т. 11. - № 4. -С. 9-35.

- Позняков, В. П. Взаимосвязь смысложизненных и ценностных ориентаций личности предпринимателей и характеристик их экономического самоопределения / В. П. Поздняков // Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология. -2021. - Т. 6. - № 1(21). - С. 150-170. DOI: 10.38098/ipran.sep.2021.21.1.006