Социокультурные резервы экономического роста: продуктивность труда по призванию

Автор: Шабунова Александра Анатольевна, Леонидова Галина Валентиновна, Чекмарева Елена Андреевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное развитие

Статья в выпуске: 4 т.10, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье обобщены теоретические воззрения на сущность социокультурных факторов экономического роста. Выделены их компоненты (ментальные установки, нравственность, культурные традиции, профессиональное призвание), которые при эффективном использовании дают рост результативности трудовой деятельности. Рассмотрены теоретико-методологические подходы к категории «профессиональное призвание», определена его сущность и признаки (глубокая преданность избранному делу, высокая ответственность и самоотдача в профессии, бескорыстие и творческое отношение к труду, духовная связь человека с профессией, положительный психологический настрой в трудовой деятельности). Целью исследования стала оценка влияния профессионального призвания как социокультурного феномена на экономические показатели трудовой деятельности людей (например, заработная плата, эффективность и качество труда, мотивация к труду и т.д.), которые напрямую увязаны с проблематикой производительности труда как основы материального воспроизводства и продуктивности экономики.Дан анализ социологических исследований, проведенных в 2014 и 2016 гг. в Вологодской области. Их результаты позволили выделить группы работников в зависимости от работы по призванию и по специальности:первая группа - работающие по специальности и по призванию (39,7%);вторая группа - работающие по специальности, но не по призванию (4,5%);третья группа - работающие по призванию, но не по специальности (10,8%);четвёртая группа - работающие не по специальности и не по призванию (12,1%). Выделение групп работников региона по признакам «работы по специальности» и «работы по призванию» и определение экономических эффектов каждой из выделенных групп составили новизну исследования. В проведенном исследовании эмпирически подтверждена гипотеза о том, что работа по призванию даёт более выраженный экономический эффект, чем работа по специальности, и сопровождается ростом удовлетворённости работой и жизнью в целом. Выявлено, что если специальность и призвание не совпадают, то более интенсивной реализацией трудового потенциала и высокой зарплатой отличаются те, кто предпочёл работу по призванию. Обосновано, что экономический эффект работы по призванию выражается в большей отдаче от заработной платы, что дает, с одной стороны, расширение налоговой базы, с другой - высокий потребительский спрос со стороны таких работников. Кроме того, повышенный уровень реализации трудового потенциала приводит к росту производительности труда работников. Сделан вывод о необходимости учета феномена профессионального призвания в системе профессиональной ориентации и в работе кадровых служб предприятий и организаций.

Профессиональное призвание, специальность, трудовой потенциал, реализация трудового потенциала

Короткий адрес: https://sciup.org/147110121

IDR: 147110121 | УДК: 331.446.4 | DOI: 10.15838/esc.2017.4.52.9

Текст научной статьи Социокультурные резервы экономического роста: продуктивность труда по призванию

Одной из актуальных проблем общественных наук является определение влияния разнообразных факторов на социально-экономическое развитие общества. В экономической науке все больше утверждений о том, что наряду с экономическими ресурсами не меньшее значение имеют и неэкономические. К последним относят социально-политические, географические, психологические, инфраструктурные и другие факторы1. Среди неэкономических факторов исследователями выделяются: информация, «качественный и производительный труд, качество жизни, уровень культуры, образования, профессиональных знаний и навыков, состояния здоровья как компонентов человеческого капитала, на деле доказавших свою способность быть «мотиваторами» долгосрочного и стабильного экономического развития»2 (табл. 1). Воздействие неэкономических факторов носит опосредованный и многоступенчатый характер, имеет более продолжительный временной лаг в сравнении с действием экономических факторов. Непринятие их во внимание, как показывает экономическая практика, приводит к несвоевременности и неадекватности мер, осуществляемых на разных уровнях регулирования и прогнозирования народного хозяйства3.

Таблица 1. Неэкономические факторы роста экономики

Типы неэкономических факторов Виды неэкономических факторов Социальнополитические Социально-политическая стабильность Межэтническое и межконфессиональное согласие Психологические Предпринимательские склонности (предприимчивость) Мотивация Географические и природноклиматические Географические условия Климатические условия Световая зона Инфраструктурные Научная и техническая, коммуникационная, образовательная, медицинская, культурная инфраструктура Социокультурные Ментальные установки Нравственность Культурные традиции Профессиональное призвание Источники: составлено авторами по: Ипатов П.Л., Динес В.А., Русановский В.А. Концепт неэкономических факторов в исследованиях процессов развития национальной экономики // Экономика и управление. – 2009. – №3/6 (44). – С. 5-12; Се-дюкова Е.A., Безгласная Е.А. Неэкономические факторы и их влияние на успешность модернизации экономики // Научный электронный архив. – URL: (дата обращения: 28.11.2016).

2 Горшков М.К. Об аксиоматической трактовке влияния неэкономических факторов на экономический рост // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014. – № 3(33). – С. 45-56.

3 Седюкова Е.A., Безгласная Е.А. Неэкономические факторы и их влияние на успешность модернизации экономики // Научный электронный архив. – URL: (дата обращения: 28.11.2016).

В данной статье мы остановимся на определении влияния неэкономических факторов на экономическое развитие территории, выделив среди них социокультурные ресурсы, в числе которых – ментальные установки, жизненные ценности, национальные и культурные традиции населения, профессиональное призвание.

Информационную базу исследования составили данные социологических опросов о качественном состоянии трудового потенциала населения Вологодской области, проведённых ИСЭРТ РАН на территории региона в 2014 и 2016 годах4.

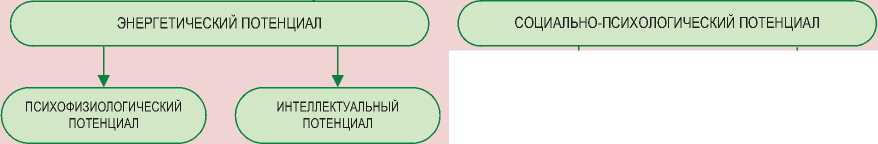

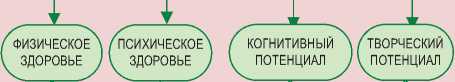

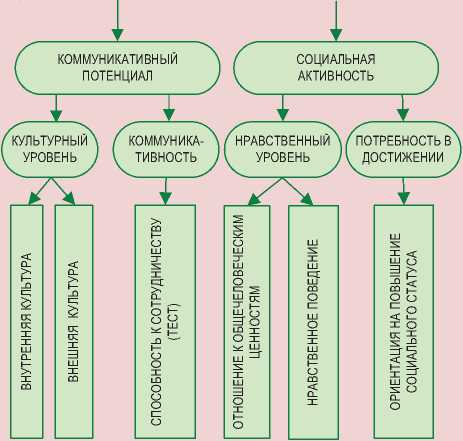

Для измерения качественных характеристик населения трудоспособного возраста в рамках мониторинга нами использовалась методика5, основанная на концепции качественных характеристик населения (Н.М. Римашевская). Она позволяет в индексной форме оценить восемь базовых ка-честв6 (физическое и психическое здоровье населения, когнитивный потенциал и творческие способности, коммуникабельность, культурный нравственный уровни, потребность в достижении) и рассчитать интегральный индекс качества трудового потенциала, трактуемого в представленной методике как социальная дееспособность (рис. 1) .

Следует отметить, что исследование проблемы профессионального призвания проводилось при поддержке Российского

Рис. 1. Структура качества трудового потенциала

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ

Источник: Устинова К.А.,

в инновационной экономике :

монография. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. – 195 с.

Губанова Е.С., Леонидова Г.В. Человеческий капитал

гуманитарного научного фонда с 2015 г. совместно с учеными Института социологии НАН Беларуси. При этом блок вопросов, оценивающих распространенность феномена, был использован также в исследованиях, выполненных ИСЭРТ РАН: «Качество трудового потенциала населения Вологодской области» (2014 и 2016), «Социокультурный портрет региона» (2015), «Профессиональное призвание» (2016). В работе приведены данные социологического опроса населения Могилевской области Республики Беларусь, проведенного сотрудниками Института социологии НАН Беларуси в 2016 г.

Теория

К социокультурным факторам экономического развития обращались в своих исследованиях такие ученые, как П. Соро- кин, А. Ахиезер, А. Аузан, Н. Лапин, Л. Ионин, Н. Черныш, М. Горшков, В. Ядов и др.

Основные факторы любых социальных изменений, согласно исследованиям П.А. Сорокина, «находятся в самих социокультурных явлениях и тех социокультурных условиях, в которых они происходят и функционируют»7. Под «социокультурным» он понимал все то, что «люди получают от других людей благодаря непрекра-щающемуся взаимодействию с культурой как носителем надорганических ценностей». «Надорганические ценности» в данном случае это все производные сознания человека (язык, наука и философия, религия, искусство, право, этика, нравы, манеры, технические изобретения и т.п.).

«Социокультурность» в его понимании – базовая категория надорганики (социального мира)8.

В работах А. Ахиезера «социокультурная среда» трактуется как внешняя по отношению к индивиду реальность. Причем, автор характеризует ее прежде всего «уровнем творческого потенциала окружающих субъекта людей, уровнем их рефлексии, например, уровнем, масштабом частной инициативы, сложившимся шагом новизны, мощностью, потоком и характером инноваций, содержанием господствующих ценностей, нравственного идеала и т.д.»9.

Российский экономист А. Аузан определил этот фактор как своеобразный «культурный код» (т.е. некоторый набор образов, связанный с каким-либо комплексом стереотипов в сознании), способный влиять на экономическое развитие стран10. Этот код, согласно теории А. Аузана, способствует пониманию и учету поведенческих реакций конкретного народа. Социокультурные факторы в этом смысле приобретают особое значение для экономической и политической трансформации11.

Американский ученый Л. Харрисон определяет культуру как «систему ценностей, верований и установок, которые разделяют члены общества, формируемых главным образом окружающей средой, религией, превратностями истории и передаваемыми из поколения в поколение»12, что охватывает многие стороны развития человеческого общества и близко по содержанию к понятию цивилизация.

Вышесказанное позволяет предположить, что применение понятия «культурный (цивилизационный) код» в социологических исследованиях связано именно с этими подходами. По мнению белорусских ученых, изучение цивилизационного кода страны имеет целью изучить и дать рекомендации, как превратить в экономические результаты тот социокультурный потенциал, которым наделено население страны. «Максимальное использование национальных и культурных особенностей может значительно повысить качество жизни, сказаться на общем развитии общества»13.

Суть типологического подхода к культуре В. Абушенко заключается в том, что «в основании различного рода культурных выборов индивидов и групп лежат ценностные приоритеты. Однако существуют они не сами по себе, а в связке с деятельностным компонентом в том смысле, что реализуются в реальной практической деятельности людей и закрепляются в повторяющихся моделях поведения»14. К одной из моделей поведения, в частности трудового, можно отнести такое особое социокультурное явление, как выбор работы по призванию (профессиональное призвание).

Позиция В.Р. Шухатович заключается в исследовании феномена профессионального призвания как неэкономического

Таблица 2. Некоторые подходы к трактовке термина «профессиональное призвание»

|

Подход |

Автор |

Определение |

|

Ценностный |

С.Ю. Вишневский |

Объективная социальная необходимость, стержень любой профессии, без которого она может существовать, но не может эффективно развиваться. Качественная характеристика деятельности личности, общности, поколения, общества, выражающаяся – рационально или иррационально – в осмыслении необходимости (как единство социальных интересов и потребностей, склонностей), готовности заниматься той или иной профессиональной деятельностью и в выборе реальных профессиональных ролей, статусов и институциональных позиций. |

|

А.Н. Косолапов |

Влечение к какой-либо профессии, осознание своих потенциальных способностей или возможностей в овладении данной профессией. |

|

|

С.А. Шавель |

Свободный выбор человека, основанный на способности к антиципации (предвосхищение результата деятельности) и интериоризации (присвоения) той социальной роли, с которой личность согласна себя идентифицировать. |

|

|

Е.В. Палей |

Оценка профессии через призму своих ценностных ориентиров. |

|

|

А.В. Михайлов |

Целостность проявления профессионально значимых, творчески уникальных качеств личности. |

|

|

К.В. Карпинский |

Профессиональная деятельность, выступающая как конечная самодостаточная ценность, выполняющая функцию смыслообразования по отношению к целостной жизнедеятельности; понимание, переживание и осуществление личностью своей работы как смысложизненной ценности. |

|

|

Мотивационный |

Н.Р. Салихова |

Интегрированное качество личности, проявляющееся в устойчиво положительном и эмоционально-волевом, избирательно-познавательном отношении к профессии, в готовности к самореализации в профессии. |

|

А.Ф. Караваев |

Сложный акт появления и осознания мотивов выбора профессии. |

|

|

Э.Р. Хайруллина |

Высшее проявление профессиональной направленности личности. |

|

|

Ф. Теннис |

Феномен, способный формировать общностный тип социальных отношений на разных уровнях институциональной организации. |

|

|

Факторный |

В.Р. Шухатович |

Явление, отражающее духовную связь человека с профессией, ассоциирующееся с глубокой преданностью избранному делу, высокой ответственностью, самоотдачей, бескорыстием, творческим отношением к труду. |

|

Л.Н. Максимова |

Субъективный фактор, формирующий профессиональную культуру. |

|

|

Источник: составлено авторами по: [12; 14; 19; 20; 24; 26; 31; 34; 39]. |

||

фактора экономического роста, одного из составляющих экономического развития, представляющего собой положительную динамику в экономике. Обращение к феномену профессионального призвания обусловлено тем, что в современных социогу-манитарных концепциях неэкономические факторы, в разряд которых входит «профессиональное призвание»15, зачастую игнорируются.

Таким образом, целью исследования стала оценка влияния социокультурного феномена профессионального призвания на экономические показатели трудовой деятельности людей (например, заработная плата, эффективность и качество труда, мотивация к труду и т.д.), которые напрямую увязаны с проблематикой производительности труда как основы материального воспроизводства и продуктивности экономики.

В научных трудах профессиональное призвание концептуализируется как (табл. 2):

-

1) работа в качестве смысла и главной цели жизни (ценность);

-

2) источник самореализации в жизни (мотив);

-

3) способ выполнения профессиональной роли, предполагающий полную самоотдачу (трудовое поведение, неэкономический фактор развития экономики)16.

В начале ХХ в. к феномену «призвание» первыми обратились основоположники социологической науки М. Вебер и Э. Дюркгейм. Особый акцент в работах М. Вебера сделан на важности проявления внутренней устремленности, чувственности в реализации профессионального призвания17.

М. Вебер, обосновавший понятие «профессиональное призвание» применительно к профессии политика, выделял три основания для «господства»:

-

1) авторитет «вчерашнего лидера»;

-

2) авторитет «внеобыденного личного дара» (харизма);

-

3) господство «в силу легальности».

Однако профессиональное призвание политика «в его высшем выражении» связывалось М. Вебером с харизматическим лидерством, которое неотделимо от подчинения, основанного не на обычае или законе (как в первом и третьем случае), а в вере в него. По мнению ученого, призвание политика – это внутреннее ядро харизмы, проявляющееся как на чувственноэмоциональном, так и на рациональном (сознательном) уровне18.

-

Э. Дюркгейм трактовал профессиональное призвание с точки зрения этики, делая акцент на профессионализме как важном

качестве призвания19. Этическая сторона профессионального призвания и в дальнейшем являлась предметом изучения многих ученых.

В частности, Д. Густафссон выделял черты, присущие профессиональному призванию: высокий уровень мотивации и глубокое видение целей20. Его вывод состоял в том, что выполнение работы без призвания не имеет моральных и гуманистических корней, поскольку при этом теряется истинная сущность труда.

Призвание изучается в рамках ряда научных направлений (табл. 3).

В большинстве научных работ и направлений феномен призвания связывается с конкретной профессией (призвание к учительскому труду, журналистское призвание, политика как призвание и т.д.) или миссией (М. Вебер, П. Бурдье, Г. Гегель), жизненным смыслом (Э. Му-нье, С. Франк, Б. Вышеславский), внутренним долгом человека (В.Н. Лосский: призвание – личное соединение с Богом, совершенство человека21; И. Фихте: учёный … по своему назначению учитель человеческого рода22 ; Л.Н. Коган: цель и смысл жизни23), творческим проявлением уникальности личности (Н. Бердяев, Г. Зиммель, Х. Ортега-и-Гассет).

Таблица 3. Научные направления исследований феномена призвания человека

Концепции Представители Призвание – это… Трансцендентальные С.Л. Франк С. Мунье Б.П. Вышеславский предназначение, задача, установленная абсолютным бытием Социологические М.Вебер К.Маркс И. Фихте П. Бурдье С.Ю. Вишневский социальный феномен, определяющий направленность человека на общество, необходимость воспроизводства общественных отношений. Важным признаком призвания признается деятельность (общественная, профессиональная и т.д.) Индивидуалистические К.Г. Юнг Х. Ортега-и-Гассет цельная программа существования человека, побуждающая человека выбирать собственный жизненный путь, отличный от общепринятого Онтологические Г.Ф. Гегель И. Фихте Н. Бердяев целостный феномен, существование которого связано с поиском смысла жизни Источники: Вишневский С.Ю. Призвание как социокультурная проблема: историко-социологический анализ: автореф. дис . …. д-ра социолог. наук. – Екатеринбург: Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 2006; Ортега-и-Гассет Х. В поисках Гете / пер. А.Б. Матвеева. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

В. Шухатович рассматривает призвание как социальный феномен, потому что оно является «продуктом человеческого мышления» и способно формировать «доверие между людьми»24.

Профессиональное призвание – это глубокая преданность избранной профессии, высокая ответственность и самоотдача, бескорыстие и творческое отношение к труду, духовная связь человека с профессией, а также положительный психологический настрой в трудовой деятельности (удовольствие от труда, удовлетворение трудом и жизнью в целом). «Призвание – это точка соприкосновения природных способностей и личных предпочтений»25.

Развивая идею В. Шухатович, мы попытались ответить на вопрос о влиянии работы по призванию на объективные экономические показатели трудовой деятельности (например, заработная плата, эффективность и качество труда и т.д.) и субъективное восприятие индивидом жизни и работы. Эмпирически подтвердили гипотезу о том, что работа по призванию даёт более выраженный экономический эффект, чем работа по специальности, и сопровождается ростом удовлетворённости работой и жизнью в целом.

Результаты исследования

Данные социологических опросов показывают, что работа в соответствии с призванием характерна для более чем половины занятого населения Вологодской области (56,7% в 2014 г., 55,2% в 2016 г. по данным мониторинга качественного состояния трудового потенциала)26 и значительной доли населения Могилевской области Республики Беларусь (42%).

В отраслевом разрезе наибольшие масштабы (более 70%) ментальная связь со своей профессией имеет место в Вооруженных Силах, культуре и образовании (тех сферах экономики, работа в которых в общественном сознании связывается с чувством долга, «служением людям»). Наименее распространено (менее 50%) призвание среди работников торговли и сельского хозяйства.

Следует отметить, что данное исследование является оригинальным, поскольку выполняется только в Беларуси и Вологодской области, поэтому существенно ограничена его фактологическая база. Однако проведение в регионе нескольких социологических обследований дает возможность для обобщений и выводов о распространенности (проявленности) феномена среди работников, о его экономических эффектах.

Отличительную особенность исследования профессионального призвания в рамках мониторинга качественного состояния трудового потенциала Вологодской области, составляющей научную новизну, представляет оценка уровня реализации способностей и качественных характеристик работников в трудовой деятельности. Оценка степени использования качеств населения проводилась по разработанной в рамках вышеназванного подхода методике27, основанной на блоке вопросов вида «Насколько сильно Вы «выкладываетесь» на работе? В какой мере используете свои качества и умения?» Для расчетов в анкете применяется следующая четырехбалльная шкала: использую в полной мере (на пределе своих возможностей) – 4 балла; более-менее полно (могу использовать больше) – 3; частично (мало) – 2; очень мало (по минимуму) – 1. В дальнейшем путем деления фактического числа баллов по данной шкале на максимально возможное и умножения на 100% для каждого респондента по каждому из восьми качеств был получен показатель, условно названный нами уровнем реализации качества трудового потенциала. Средний уровень реализации трудо- вого потенциала отдельной социально-демографической группы рассчитывался как среднее арифметическое значений уровня реализации ее членов.

На основе вопросов, предложенных В. Шухатович28: «Работаете ли Вы по специальности, полученной в профессиональной образовательной организации (вузе, ссузе, ПТУ)?» и «Соответствует ли Ваша профессия (основная работа) Вашему призванию?», все работающие респонденты, за исключением не получавших специальности и затруднившихся ответить (в 2016 г. – это 32,9%), были разбиты на четыре группы, подлежащие дальнейшему подробному анализу:

-

• первая группа – работающие по специальности и по призванию (39,7%);

-

• вторая группа – работающие по специальности, но не по призванию (4,5%);

-

• третья группа – работающие по призванию, но не по специальности (10,8%);

-

• четвёртая группа – работающие не по специальности и не по призванию (12,1%).

По каждой из выделенных групп была проведена оценка качества трудового потенциала, уровня его реализации, средней заработной платы, удовлетворённости работой и жизнью и др.

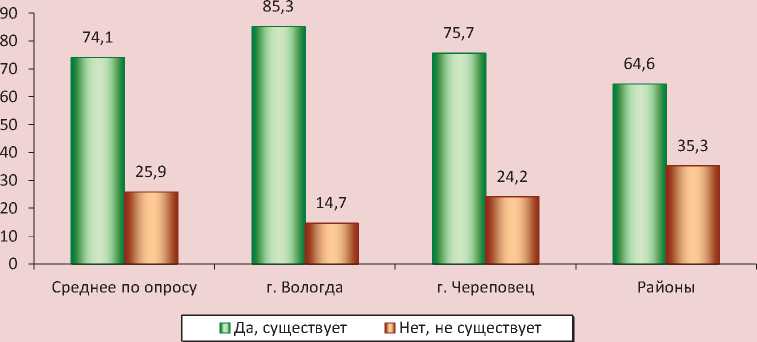

Предположение о наличии эмоциональной связи человека и профессии подтверждаются ответами работающего населения Вологодской области (рис. 2) . Практически каждый третий (74%) отмечает этот аспект социально-трудовых отношений.

Выделяя положительный психологический настрой в трудовой деятельности как компонент работы по призванию, мы счи-

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, существует ли духовная и эмоциональная связь человека с профессией (то, что называется призванием)?» (в % от числа опрошенных)

Источник: данные опроса населения Вологодской области по отношению к профессиональному призванию (2016 г.; 1500 чел.).

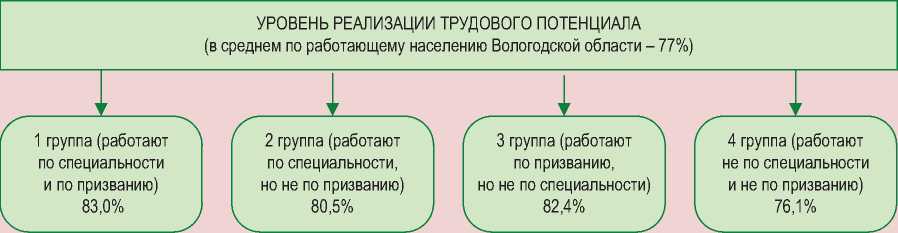

Рисунок 3. Уровень реализации трудового потенциала населения, работающего и не работающего в соответствии с призванием, %

Источник: Мониторинг качественного состояния трудового потенциала населения Вологодской области; ИСЭРТ РАН, 2016.

таем, что именно он дает, вкупе с остальными составляющими анализируемого феномена, тот экономический эффект, который выражается в большей экономической отдаче от более высокого уровня реализации трудового потенциала, предполагающего большую производительность труда (рис. 3).

Работа по призванию определяет, как показывают исследования, более высокий уровень заработной платы, означающий большую налоговую базу для бюджета региона и соответственно больший потребительский спрос со стороны таких работников. В социально-психологическом плане эффект выражается в более высоких показателях удовлетворённости жизнью, работой, условиями труда (табл. 4) и даже, несмотря на отрицательный индекс, в большей удовлетворенности размером заработка.

Таблица 4. Индексы* удовлетворённости жизнью и работой в группах населения, работающего и не работающего в соответствии с призванием

|

Удовлетворённость |

Соответствует ли Ваша профессия (основная деятельность) Вашему призванию? |

|||||

|

2014 г. |

2016 г. |

2014 г. |

2016 г. |

2014 г. |

2016 г. |

|

|

Да |

Нет |

Затрудняюсь ответить |

||||

|

Жизнью |

0,506 |

00,692 |

0,088 |

0,333 |

0,264 |

0,510 |

|

Работой |

0,504 |

0,615 |

-0,088 |

0,031 |

0,094 |

0,345 |

|

Размером заработка |

-0,136 |

-0,039 |

-0,680 |

-0,409 |

-0,452 |

-0,259 |

|

Условиями труда |

0,443 |

0,495 |

-0,004 |

0,009 |

0,067 |

0,283 |

|

* Каждый индекс получался путем вычитания частоты отрицательных ответов из частоты положительных и делением полученного значения на 100. Рассчитанный таким образом индекс принимает значения от 1 до -1, при этом минус означает численный перевес отрицательных суждений. Источник: Мониторинг качественного состояния трудового потенциала населения Вологодской области; ИСЭРТ РАН, 2014 г., 2016 г. |

||||||

Таблица 5. Основные характеристики групп работников, работающих/не работающих по специальности и призванию в Вологодской области в 2016 г.

|

Показатель |

Работают по призванию и по специальности |

Работают по призванию, но НЕ по специальности |

Работают НЕ по призванию, но по специальности |

Работают НЕ по призванию и НЕ по специальности |

||||

|

2014 г. |

2016 г. |

2014 г. |

2016 г. |

2014 г. |

2016 г. |

2014 г. |

2016 г. |

|

|

Доля работников, % |

32,8 |

39,7 |

12,3 |

10,8 |

4,3 |

4,5 |

9,5 |

12,1 |

|

Индекс качества трудового потенциала, ед. |

0,702 |

0,704 |

0,697 |

0,698 |

0,667 |

0,670 |

0,654 |

0,685 |

|

Средняя заработная плата, руб. |

20383 |

23725 |

20439 |

21139 |

16829 |

20932 |

15152 |

17170 |

|

Средний уровень реализации трудового потенциала, % |

81,9 |

83 |

82,5 |

82,4 |

74,5 |

80,5 |

70,2 |

76,1 |

Источник: Данные мониторинга качества трудового потенциала Вологодской области, 2014 и 2016 гг.

Результаты измерений показали, что первая группа выделяется (табл. 5):

-

• во-первых, более высоким качеством трудового потенциала (интегральный индекс в этой группе составляет 0,704 ед. против 0,670; 0,698; 0,685 ед. во второй, третьей и четвёртой группах соответственно);

-

• во-вторых, более высоким уровнем реализации трудового потенциала (уровень реализации качества трудового потенциала – 83,0% против 80,5; 82,4 и 76,1% соответственно);

-

• в-третьих, более высокой заработной платой (средняя зарплата в этой группе – 23725 руб., в других – 20932 руб., 21139 руб. и 17170 руб. соответственно).

При этом если специальность и призвание не совпадают, то более интенсивной реализацией трудового потенциала и высокой зарплатой отличаются те, кто предпочёл работу по призванию (третья группа).

Если рассматривать субъективное восприятие жизни и работы, то здесь возникает интересный феномен: на первый план выходит именно третья группа – те, кто работает по призванию, но не по специальности. Эти люди испытывают своеобразную «эйфорию» от того, что нашли своё призвание и не побоялись отказаться от работы по специальности в пользу работы по призванию. Так, в третьей группе средний уровень удовлетворённости работой по пятибалльной шкале в 2016 году составлял 4,0 балла, в первой – 3,8 балла, во второй – 3,2 балла, в четвёртой – 3,1 балла. Уровень удовлетворённости жизнью в целом у третьей группы также выше:

4,1 балла против 4,0, 3,5 и 3,5 балла соответственно. Все это подтверждает гипотезу исследования.

Таким образом, мы видим, что феномен «профессиональное призвание» демонстрирует нам позитивные сигналы. Конечно, надо понимать, что нельзя руководствоваться только выделенным фактором отдельно от экономических факторов. Тем не менее следует учитывать его на всех уровнях управления – от предприятия до государства. Нужно способствовать не только формированию этих ресурсов, расширению их воздействия, но и их эффективному использованию.

Требуется существенное усиление профориентационной работы с молодежью, раннее выявление склонностей и способностей детей и помощь им в определении своего призвания.

Необходим обязательный учет этого явления в работе каждого предприятия и организации, поощрение сотрудников к работе по призванию с учетом большего уровня реализации их трудового потенциала. При системной работе в этом направлении целесообразно обратить внимание на обязательное развитие на предприятиях эффективно функционирующей системы непрерывного образования, дающей возможность быстро переучиваться, а также создание институтов рынка труда, способствующих быстрому реагированию на запросы его агентов и повышающих гибкость сферы социально-трудовых отношений.

Список литературы Социокультурные резервы экономического роста: продуктивность труда по призванию

- Абушенко, В.Л. Культурсоциология: возможность иного взгляда на социальную теорию/В.Л. Абушенко//Вопросы социальной теории: научный альманах. -Т. 2. -Вып. 1 (2). -М., 2008.

- Аузан, А.А. Национальные ценности и модернизация/А.А. Азуан. -М.: ОГИ; Полит.ру, 2010.

- Ахиезер, А.С. Некоторые проблемы социокультурной динамики/А.С. Ахиезер//Мир России. -1995. -№ 1. С. 4-8.

- В Национальном пресс-центре презентовали книгу «Беларусь на пути в будущее: социологическое измерение» . -Режим доступа: http://minsknews.by/blog/2016/01/06/v-natsionalnom-press-tsentre-prezentovali-knigu-belarus-na-puti-v-budushhee-sotsiologicheskoe-izmerenie/(дата обращения: 29.11.2016 г.)

- Вебер, М. Избранные произведения: пер. с нем./М. Вебер; сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайденко; коммент. А.Ф. Филиппова. -М.: Прогресс, 1990.

- Вишневский, С.Ю. Призвание как социокультурная проблема: историко-социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук/С.Ю. Вишневский. -Екатеринбург: Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 2006.

- Горшков, М.К. Об аксиоматической трактовке влияния неэкономических факторов на экономический рост/М.К. Горшков//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014. -№3(33). -С. 45-56.

- Густафссон, Д. Блейк и православие/Д. Густафссон//Язык. Словесность. Культура. -2013. -№ 1.

- Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод социологии/Э. Дюркгейм. -М.: Наука. -1991. -575 с.

- Ионин, Л.Г. Социологическая концепция Фердинанда Тённиса/Л.Г. Ионин//История буржуазной социологии XIX -начала XX века/под ред. И.С. Кона. -М.: Наука, 1979. -С. 164-179.

- Ипатов, П.Л. Концепт неэкономических факторов в исследованиях процессов развития национальной экономики/П.Л. Ипатов, В.А. Динес, В.А. Русановский//Экономика и управление. -2009. -№ 3/6 (44). -С. 5-12.

- Караваев, А.Ф. Сущность и структура профессионального призвания/А.Ф. Караваев//Высшее образование сегодня. -2005. -№ 4. -С. 52-54.

- Карпинский, К.В. Профессиональная деятельность и развитие личности как субъекта жизни/К.В. Карпинский//Личность профессионала в современном мире. -М.: Институт психологии РАН, 2013. -С. 25-59.

- Карпинский, К.В. Смысл жизни и жизненный смысл профессии/К.В. Карпинский//Вестник ТГУ. -2010. -№6. -URL: http://cyberleninka.ru/article/n/smysl-zhizni-i-zhiznennyy-smysl-professii (дата обращения: 01.12.2016).

- Коган, Л.Н. Цель и смысл жизни человека/Л.Н. Коган. -М., 1984. -С. 184.

- Косолапов, А.Н. Мотивация достижения как основа профессионально-ценностной установки/А.Н. Косолапов//Историческая и социально-образовательная мысль. -2014. -№ 5 (27). -С. 102-104.

- Культурные факторы модернизации: доклад/А.А. Аузан, А.Н. Архангельский, П.С. Лунгин, В.А. Найшуль, А.О. Ворончихина, Н.В. Зверева, А.В. Золотов, Е.Н. Никишина, А.А. Ставинская, 2011.

- Леонидова, Г.В. Профессиональные намерения, мотивы деятельности в зависимости от трудоустройства по специальности, соответствия профессии призванию и способностям/Г.В. Леонидова, К.А. Устинова//Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. -2016. -№ 6(73). -С. 28-36.

- Максимова, Л.Н. Социологические интерпретации профессиональной культуры/Л.Н. Максимова//Вопросы культурологии. -2008. -№ 5. -С. 47-49.

- Михайлов, А. В. Формирование призвания к профессии переводчика/А.В. Михайлов//Среднее профессиональное образование. -2009. -№ 2. -С. 20-22.

- Найти свое призвание. Как открыть свои истинные таланты и наполнить жизнь смыслом/К. Робинсон и др. -М., 2014. -304 с.

- Ортега-и-Гассет, Х. В поисках Гете /Х. Ортега-и-Гассет; пер. А. Б. Матвеева. -Режим доступа: http://www.chat.ru/~scbooks/

- Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие //Богословские труды: сборник восьмой, посвященный В. Лосскому. -Режим доступа: http://bogoslovie.todn.ru/lossky/10/204/

- Палей, Е.В. Ценности как осуществление человеческой природы/Е.В. Палей//Вестник гуманитарного факультета Ивановского государственного химико-технологического университета. -Вып. 1. -Иваново, 2006. -С. 91-94.

- Римашевская, Н.М. О методологии определения качественного состояния населения/Н.М. Римашевская//Демография и социология. -Вып. 6. -М., 1993.

- Салихова, Н.Р. Профессиональный выбор и реализуемость личностных ценностей в юности/Н.Р. Салихова//Казанский педагогический журнал. -2008. -№ 4. -С. 3-12.

- Седюкова, Е.A. Неэкономические факторы и их влияние на успешность модернизации экономики/Е.A. Седюкова, Е.A. Безгласная//Научный электронный архив. -URL: http://econf.rae.ru/article/6442 (дата обращения: 28.11.2016).

- Соловьева, Т.С. Трудовые ресурсы России и Беларуси: к проблеме обеспеченности/Т.С. Соловьева, А.В. Попов//Экономика и управление. -2015. -№ 3. -С. 50-54.

- Сорокин, П.А. Социальная и культурная динамика/П.А. Сорокин. -М.: Астрель, 2006. -1176 с.

- Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество/П.А. Сорокин. -М.: Политиздат, 1992. -С. 14-16.

- Социальные ожидания -условие стабильности и устойчивости развития общества//Социальный порядок и жизнеспособность общества/С. А. Шавель ; отв. ред. С. А. Шавель. -Минск: Беларус. навука, 2007. -С. 178-179.

- Тённис, Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии/Ф. Тённис; пер. с немец. Д.В. Скляднева. -СПб.: Даль В., 2002. -452 с.

- Трудовой потенциал региона: состояние и развитие/В.А. Ильин, К.А. Гулин, Г.В. Леонидова, В.В. Давыдова. -Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2004. -107 c.

- Фихте, И. Лекция IV. О назначении учёного /И. Фихте//Несколько лекций о назначении учёного. Назначение человека. Основные черты современной эпохи. -Режим доступа: http://vikent.ru/enc/2683/

- Хайруллина, Э.Р. Содержание и структура профессионального призвания/Э.Р. Хайруллина. -Казань: Каз. гос. технол. ун-т, 2005. -223 с.

- Чекмарева, Е.А. Повышение уровня реализации трудового потенциала: роль заработной платы/Е.А. Чекмарева//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2011. -№ 2(14). -С. 165-172.

- Чекмарева, Е.А. Трудовая деятельность как форма реализации трудового потенциала/Е.А. Чекмарева//Трудовой потенциал как фактор устойчивого развития территории: материалы Рос. науч.-практ. семинара, г. Вологда, 16 -17 декабря 2010 г. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. -С. 147-157.

- Чекмарева, Е.А. Работа по призванию: выгодно ли это для экономики?/Е.А. Чекмарева, А.А. Шабунова//Социологический альманах. -Минск: Беларуская навука, 2016. -№ 6. -С. 156-164.

- Человеческий капитал территорий: проблемы формирования и использования: монография/Г.В. Леонидова, К.А. Устинова, А.В. Попов, А.М. Панов, М.А. Головчин, Т.С. Соловьева, Е.А. Чекмарева; под ред. А.А. Шабуновой. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. -184 c. -С. 26.

- Шутова, Е.А. Феномен призвания в работах М. Вебера/Е.А. Шутова//Вестник Челябинского государственного университета. -2009. -№ 18. -С. 116-118.

- Шухатович, В.Р. Призвание как социальный и культурный феномен: к вопросу о теории и методологии исследования/В.Р. Шухатович//Социология. -М., 2010.

- Шухатович, В.Р. Профессиональное призвание: к вопросу о неэкономических факторах экономического роста/В.Р. Шухатович//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2014. -№ 5 (35). -С. 188-192.

- Durkheim, E. Le conflit de la morale et de la sociologie by Simon Deploige//L'Année sociologique. Vol. 12. P. 326-328.

- Gustafson J.M. Professions as «Callings»//The Social Service Review. -1982. -Vol. 56. -№ 4.

- Harrison, L. The Central Liberal Truth: How Politics Can Change Culture and Save It from Itself. -Oxford University Press, 2006.

- Weber, M. Essays in Sociology. New York: Oxford University Press, 1946. Pp. 77-128.