Социологические теории управления демографическими процессами региона

Автор: Переверзева Н.Ю.

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Социология и социальные технологии

Статья в выпуске: 2 (12), 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена раскрытию аспекта теоретического основания исследования социально- го управления демографическими процессами региона. Автор рассматривает его в контексте теорий социального управления, социологии региона, демографии и утверждает, что в настоя- щее время теории управления социально-демографическими процессами как отдельного науч- ного направления нет и открыто значительное поле для исследовательской работы, как на теоре- тическом, так и на практическом уровне.

Теории социального управления, демографические процессы, государственное и региональное управление, демография, адаптированные инновационные програм- мы развития

Короткий адрес: https://sciup.org/14974408

IDR: 14974408 | УДК: 316.65.0

Текст научной статьи Социологические теории управления демографическими процессами региона

Управление демографическими процессами региона можно рассматривать в контексте теорий социального управления, социологии региона, демографии.

Социальное управление – сознательное, целенаправленное воздействие на социальную систему в целом или ее отдельные элементы на основе использования присущих системе объективных закономерностей и тенденций.

Социальное управление имеет своей целью упорядочение организации системы, достижение оптимального функционирования и развития, осуществление поставленной цели.

Первопроходцем отечественной управленческой науки является академик В.Г. Афанасьев. Многие отечественные исследователи внесли весомый вклад в разработку отечественной науки управления. Это ведущий специалист в сфере государственного управления профессор Г.В. Атаманчук, профессора В.Г. Глущенко, Н.С. Данакин, Н.И. Кабушкин, С.Б. Мельников, Г.В. Осипов, В.И. Патрушев, А.И. Радченко, Ю.В. Тихонравов, С.В. Хатун-цев, Г.В. Щекин, В.А. Ядов, и др.

Фундамент научного управления заложен трудами зарубежных исследователей Л. Бер-таланфи, М. Вебера, П. Дракера, Р. Майлза, Э. Мэйо, Г. Саймона, Ф. Тейлора, Л. Урвика, А. Файоля, Г. Эмерсона, А. Этциони. Их работы послужили исходной точкой в области разработок новых форм организации социального управления.

Социальное управление является предметом изучения многих наук, прежде всего социологии, психологии, социальной психологии, политологии, философии, юриспруденции, культурологии, педагогики, кибернетики, синергетики, эргономики и экономики под углом зрения их управленческих возможностей. Поэтому структура науки, как считают некоторые исследователи, включает в себя разделы: социологии управления, философии управления, психологии управления, политики как искусства управления, экономики, культуры и права в аспектах управления [1, c. 13].

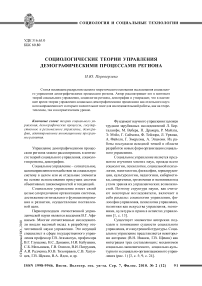

Существует множество авторских подходов к пониманию сущности социального управления, его внутренней структуры. Социальное управление представляется некоторыми авторами (В.Н. Иванов, Г.В. Щекин) как интеграция трех составляющих: механизмов социально-экономического, социально-культурного и социально-организационного управления (рис. 1) [3, c. 5; 9, c. 24].

Требования объективных законов социального развития и законов социального управления

Государственная политика

М еханизм социального управления

|

Механизм |

Механизм |

Механизм |

|

экономического |

социально-культурного |

организационного |

|

управления |

управления |

управления |

|

(реализация |

(реализация |

(реализация |

|

социально- |

социально-культурной |

административно- |

|

экономической |

политики, |

государственного |

|

политики, |

направленной |

руководства |

|

направленной |

на производство |

обществом, |

|

на производство |

духовных |

направленного |

|

необходимых |

благ и обеспечение |

на достижение |

|

материальных благ) |

гармоничного социального развития) |

общих целей социального развития) |

Рис. 1. Структура механизма социального управления

И.М. Слепенков и Ю.П. Аверин представляют социальное управление как воздействие на общество и его отдельные звенья с целью их упорядочения, сохранения качественной спецификации, совершенствования и развития [7, c. 7]. В.Н. Иванов определяет управление как особый вид профессиональной деятельности, который не сводится только к достижению целей системы, организации, а представляет собой и средство поддержания целостности любой сложной социальной системы, ее оптимального функционирования и развития [3, c. 9].

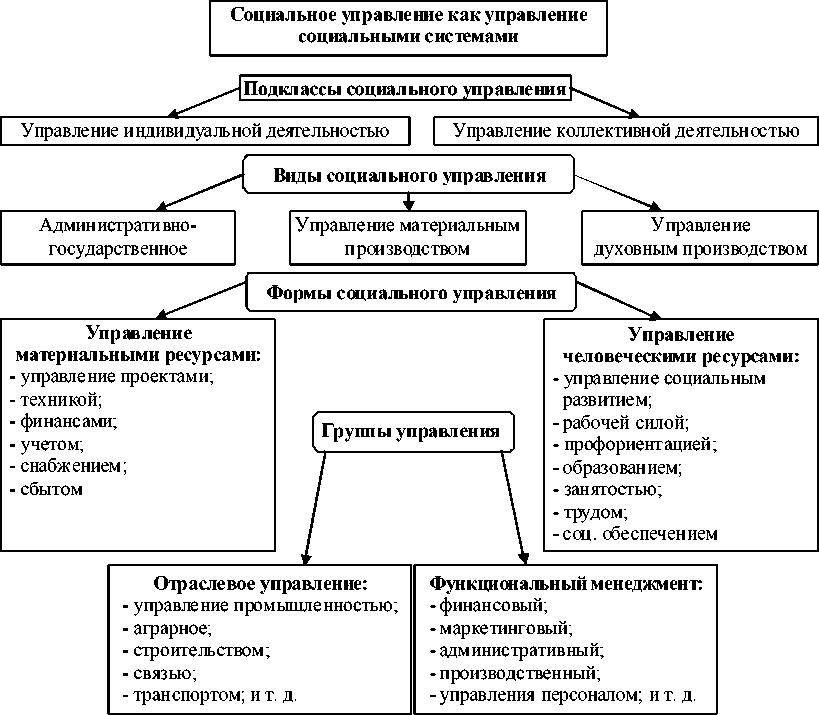

Г.В. Щекин в своей работе «Теория социального управления» рассматривает социальное управление как управление в обществе (в социальных системах). Он определяет его как управление, включающее «два основных подкласса – управление индивидуальной деятельностью человека и управление коллективной деятельностью людей. Важнейшими видами социального управления являются административно-государственное (политическое) управление, управление социально-культурной сферой (духовным производством), управление материальным производством» (цит. по: [9, c. 24]).

Таким образом, Г.В. Щекин, как и многие исследователи, подразделяет социальное управление на три основные вида (социальнополитическое, социально-экономическое и социально-культурное), дифференцируя их, в свою очередь, на подгруппы, не включающие демографический компонент как отдельное звено (рис. 2).

Демографический компонент (управление демографическими процессами) может быть включен или представлен в области управления человеческими ресурсами, социальным развитием и в данном случае выступает второстепенным. Задачей ставится рассмотрение компонента управления демографическими процессами в корреляции всех подклассов, видов и форм социального управления.

Следует учитывать, что социальное управление как отрасль научного знания не исследует различные стороны управления (экономические, юридические, политические и др.). Предметом ее изучения прежде всего является теория и методология их взаимодействия, основанная на системной связи всех общественных явлений в процессе их взаимодействия и взаимовлияния. Как в любой теории, социальное управление как отрасль научного знания изучает основные понятия, законы, принципы и методы взаимодействия разных социальных систем, сохранения их целостности, создания новых социальных образований на основе целесообразности, ценностно-нормативных представлений совокупного интеллекта, присущего обществу на данном историческом этапе развития.

Рис. 2. Классификационная структура социального управления

Следует отметить, что в системе социального управления реализуется ряд функций руководства, используется комплекс управленческих методов субъектами управления (руководители, организации, органы управления), учитываются различные виды информации (экономической, социальной, политической, организационной и т. д.).

Социальное управление осуществляется с целью изменения внутренней и внешней среды посредством установления надежной взаимосвязи между субъектом и объектом управления. Установление устойчивого равновесия между субъектом и объектом управления в условиях динамично развивающейся и изменяющейся среды «является одной из основополагающих закономерностей управления, обусловливающей все остальные его общие законы и принципы» [3, c. 6]. Это предъявляет повышенные требования к субъекту управления, который должен наиболее точно выявлять и прогнозировать суть происходящих перемен.

В общественной жизни наблюдается постоянное наращивание потенциала субъективности, складывающегося из коллективного интеллекта социума в целом. С наращиванием данного потенциала более точными становятся управленческие решения и эффективнее действия субъектов управления: социальных институтов, организаций, структур, механизмов, систем, органов регулирования, управленцев, призванных адекватно отвечать на перемены во внутренней и внешней среде со стороны социальных организаций.

Социальное управление многими авторами вплотную связывается с эффективностью управленческих воздействий в социальной сфере и их обратным влиянием на рыночные структуры, экономику, финансы, персонал управления и социальные процессы.

На каждом уровне управления не только задаются социальные приоритеты, но и разрабатываются механизмы их реализации (экономические, информационные, организационные, ад- министративные, нормативно-правовые). Социальная сфера управления становится относительно самостоятельной, многоструктурной и массовой с точки зрения как объекта воздействия, так и его субъекта. Каждый руководитель, нанятый по контракту, несет социальную ответственность за управленческую деятельность по ее результатам, становится творцом в сфере управления, который успешно конкурирует с государственным управлением, создает необходимые общественные противовесы, без которых чиновничий аппарат на всех уровнях управления бюрократизируется, вырождается и деградирует. Как показал мировой опыт, это главный механизм формирования ответственной и профессиональной команды не только руководителей, но и государственных органов управления.

Наука и искусство управления прошли многовековую историю своего становления и развития. На различных этапах исторического развития управленческой мысли формировались различные взгляды и представления о ее содержании, накапливался многообразный опыт, возникали и действовали различные научные школы управления. Однако и сегодня нельзя сказать, что наука социального управления как самостоятельное научное направление и учебная дисциплина окончательно сформировалась, обрела свой независимый статус в обществе и дает тот результат, который получен от ее эффективного использования в странах Запада. Как отдельная отрасль научного знания социальное управление требует дальнейшей разработки, дополнения, уточнения.

В аспекте изучения теории социологии региона (как еще одной теоретической основы изучения социального управления демографическими процессами региона) можно отметить, что регионализм как явление возник с древних времен, и важнейшим фактором генезиса регионов в их современном понимании являлся ландшафт как природно-географический комплекс с определенным рельефом местности, климатом, почвой, растительным и животным миром. С появлением дифференцированных территорий (регионов) проявлялся и интерес к их изучению и исследованию особенностей со стороны древних мыслителей.

Непосредственными предшественниками такой научной отрасли, как социология регио- на, стали русская и немецкая социально-экономическая и политическая география XIX – первой половины XX века (социальная география Л.И. Мечникова; антропогеография Ф. Ратце-ля; политическая география К. Хаусхофера, Р. Челлена; и др.), немецкая историческая политическая экономия середины XIX – начала XX века (экономический регионализм Б. Гиль-дебранта; политическая экономия В. Зомбар-та, К. Маркса, Г. Шмоллера; теория народного хозяйства В. Рошера; и др.) и классическая европейско-континентальная и английская хо-листская социология (Э. Дюркгейм, О. Конт, Г. Спенсер, Ф. Теннис, и др.).

Интерес к пространственно-географической дислокации социально-территориальных общностей возникает во второй половине XIX века. Это были годы активного распространения практики и этики капитализма на другие (неевропейские) страны, знакомства европейской общественности с народами других континентов, возникновения теории и идеологии евроцентризма [5, c. 64].

Социология региона – отрасль науки, изучающая закономерности территориальной организации социальной жизни и планомерного изменения социального облика регионов. Социальный облик региона любого ранга представляет собою специфическое проявление наиболее общих черт социального облика общества в целом и вместе с тем более богат совокупностью своих конкретных черт. Задача региональных исследований – раскрыть механизм взаимодействия общих закономерностей и специфических особенностей территориальной организации социальной жизни в регионе. При этом надо учитывать, что социальный облик региона отражает, во-первых, территориальную организацию материальной и экономической базы социальных отношений общества; во-вторых, демографические, этнические, хозяйственные и иные особенности населения, проживающего на его территории.

Факторы, обусловливающие появление региональной экономики и социального развития как научных направлений, во многом совпадают, ибо отражают территориальную неоднородность развития народно-хозяйственного комплекса как основы экономической и социальной организации общества. Однако задачи и цели данных областей исследования весьма специфичны. Региональная экономика изучает пробле- мы рационального размещения производительных сил, зависящих от природных богатств, состояния трудовых ресурсов, поиска оптимальных и наиболее экономичных плановых решений по размещению производства и капитальных вложений и т. д. Задача же региональной социологии – обосновать пути и формы обеспечения сравнительно равных социальных условий жизни населения в различных регионах страны. Отсюда вытекают характерные черты социологии региона как научного направления.

Во-первых, это научное обоснование оптимальных пропорций и темпов создания условий, необходимых для роста благосостояния и культурного развития населения всех регионов, их сближения, что требует не только глубокого изучения исторических, социально-экономических, природно-климатических, культурных и других особенностей изучаемого региона, но и сравнения по основным параметрам социального развития с другими территориальными системами такого уровня сложности.

Во-вторых, это научное обоснование оптимальных путей комплексного решения социальных проблем внутрирегионального характера, а также выработки региональной политики решения их, что особенно актуально для долгосрочного социального прогнозирования, планирования и управления. Региональная экономика закладывает фундамент решения этой задачи, но в полной мере оно реализуется лишь при опоре на региональные социологические исследования материальных и духовных потребностей населения, социальной ориентации различных общественных групп, их сознания.

В-третьих, это разработка социальных разделов комплексных планов социально-экономического развития региона, а также региональных программ в рамках общегосударственного плана народно-хозяйственного развития страны.

Демография как наука о законах воспроизводства населения в их общественно-исторической обусловленности является также одной из теоретических основ изучения социального управления демографическими процессами региона.

Демография изучает закономерности явлений и процессов, из которых в совокупности складывается процесс воспроизводства населения (рождаемость, смертность, брачность), его половозрастную и брачно-семейную структуры, их зависимость от условий жизни, особенностей культуры, факторов природной среды и др.; разрабатывает прогнозы будущей численности и состава населения, а также меры по управлению демографическими процессами.

Необходимость проведения демографической политики как воздействия государства на процессы рождаемости признана практически всеми странами мира, независимо от демографической ситуации и темпов роста населения. Целью демографической политики является изменение или поддержка существующих в данный период времени демографических тенденций.

При структурном рассмотрении демографического знания как одной из теоретических основ изучения социального управления демографическими процессами выделяются различные области и уровни исследования. Области исследования определяются системным характером предмета демографических исследований. В демографии выделяют изучение: процессов брачности и прекращения брака; демографических функций семьи и воспроизводства брачной и семейной структур населения; рождаемости, ее социальной обусловленности; смертности и ее социальной обусловленности; воспроизводства населения, роста его численности; процессов миграции населения, взаимосвязей демографических процессов и структур.

При общих методологических подходах каждая из этих областей имеет свои особенности, как в концептуальном, так и в методическом отношении.

Следует отметить, что для современной демографии основным источником фактических (эмпирических) данных служат результаты переписей и микропереписей населения, данные текущей регистрации рождений, браков, разводов и смертей, а также материалы выборочных демографических, социальнодемографических, демографическо-экономических и подобных обследований. Переписи и обследования опираются на методы сбора, обработки и анализа доступных им данных, разработанные статистикой и социометрией, и суть их заключается в агрегации единичных данных в массовые, выражающие закономерности и тенденции демографических процессов или характеризующие их количественно-качественные параметры.

Значимым при анализе демографических процессов является их описание в форме общей количественно-качественной характеристики половозрастного, брачного, семейного и иного состава населения, проявлений и тенденций демографических и миграционных процессов на конкретных территориях и в конкретное время. В таком описании отражается как общая демографическая ситуация, так и изменения в ней. Это описание опирается преимущественно на статистические данные или на реконструкцию таких данных по другим источникам.

Демографическая теория (теоретическая демография) является высшим абстрактно-теоретическим уровнем познания реальности, на котором осуществляется объяснение форм и факторов воспроизводства населения, его обусловленности общественными обстоятельствами; выявление естественно-демографических закономерностей режимов воспроизводства, смены его типов и т. д. Теоретическая демография имеет свою внутреннюю структуру, подразделяясь: 1) на общедемографическую теорию; 2) историческую демографию; 3) специализированные и частные демографические теории. Определяющее значение для всего демографического знания имеет общая демографическая теория и историческая демография.

Принципы общей демографической теории задают исходные параметры формирования целей и задач всех конкретных исследований, теоретико-методологического алгоритма их программ, методов, основных технических средств сбора данных, их обработки и анализа полученной информации.

В истекшую четверть столетия концептуальные основы современной демографии формировались в основном теорией демографического перехода, сущность которой сводится к следующему. В рамках длительного существования каждого из основных исторических типов воспроизводства населения достигается демографическое равновесие (сбалансированность уровней рождаемости и смертности), что обеспечивает стабильность демографического состояния общества в его эволюционной фазе развития. Возникновение концепции демографического перехода относится к началу XX века, когда французский демограф

А. Ландри (1874–1956), пытаясь теоретически обобщить явления зависимости роста населения от социально-экономических условий, сформулировал (1909), а затем методологически обосновал в специальной монографии (1934) концепцию «демографической революции», получившую впоследствии (1945) по предложению американского демографа Ф. Ноутстайна наименование концепции «демографического перехода», объясняющую причины смены типов воспроизводства населения (от одного исторического типа воспроизводства к другому).

Объяснительная сила данной теории, как оказалось на практике, ослабевает по мере удаления от Северной и Западной Европы. Накопление противоречащих ей фактов не просто вызывает потребность в ином, более современном концептуальном осмыслении демографического развития, но и ставит вопрос о новой методологии его изучения. Важнейшие ее компоненты – синергетика, а также теории среднего уровня, описывающие изменения применительно к отдельным регионам и историческим периодам, – регионове-дение и институциональный анализ. Речь, по существу, идет о замене теории демографического перехода, конечная точка которого предполагается известной и общей для всех регионов мира, теорией демографических изменений, направление которых может варьироваться во времени и пространстве [2, c. 141].

В России идея системности знаний о народонаселении была разработана в 1960– 80-х годах научной школой под руководством Д.И. Валентея, организовавшего Центр народонаселения МГУ. При опоре на исходный методологический принцип развития населения была разработана концепция системы знаний о народонаселении. Результатом коллективного творчества был выпуск монографии по проблеме систематизации знаний о демографии [6].

Демография, являясь центральной частью системы знаний о народонаселении и одной из теоретических основ исследования социального управления демографическими процессами, представляет систему демографических наук (см. табл.). Формирование этой системы связывается с интеграцией научных знаний о народонаселении и специализацией демографов по отраслям демографических знаний.

Схема системы демографических наук

|

Теоретическая демография |

История демографии |

Описательная демография |

Экономическая демография |

Историческая демография |

Моделирование социальнодемографических процессов |

|

Отраслевые демографические науки: медицинская демография, этническая демография, географическая демография, военная демография, политическая демография |

|||||

|

Источники данных о населении |

Статистические методы |

Математические методы |

Социологические методы |

Картографирование населения |

Графоаналитические методы |

|

Региональная география |

|||||

|

Прикладные демографические исследования |

|||||

|

Социально-демографическое прогнозирование |

|||||

|

Теоретические основы демографической политики |

|||||

|

Демография местных сообществ и локальных организаций социального пространства |

|||||

Таким образом, в настоящее время теории управления социально-демографическими процессами как отдельного научного направления нет и открыто значительное поле для исследовательской работы, как на теоретическом, так и практическом уровне.

Важно при изучении государственной социальной политики управления демографическими процессами исходить из конкретно-исторического подхода к ее рассмотрению на разных этапах общественного развития.

Для понимания специфики государственной социальной политики в конкретном историческом процессе необходимо учитывать, что государство всегда решает две наиболее важные задачи: выражает в своей политике интересы социальных групп, обладающих властью и собственностью, и обеспечивает общественный мир и стабильность через достижение баланса интересов основных социальных групп общества [8, c. 25].

Обязательными атрибутами развитой и институционально оформленной социальной политики в управлении демографическими процессами региона является наличие официальной государственной идеологии (целей, принципов, приоритетов), а также мер и механизмов ее реализации (законодательных, институциональных, финансовых, информационных, пропагандистских, научных, кадровых и др.), что может быть отражено в разработанных инновационных адаптированных программах социально-экономического развития на региональном уровне.