Социологический анализ детерминант центростремительных миграционных процессов в Приволжском федеральном округе

Автор: Воронин Геннадий Леонидович, Мамлев Дмитрий Олегович

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Социология и социальные технологии

Статья в выпуске: 3 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты анализа социально-экономических показателей функционирования регионов Приволжского федерального округа, Москвы и Московской области. После распада СССР территориальное распределение миграционных процессов в западной части России обостряет демографическую ситуацию в поволжских регионах. Представленная работа является первым этапом исследования миграционных процессов в больших городах ПФО, предусматривающего изучение факторов, формирующих тренды в современных миграционных процессах в Поволжье. На основании материалов официальной статистики за период 2000-2019 гг. выведены коэффициенты миграционной убыли и прироста населения, а также миграционной привлекательности региона. Дополнительно в рамках статьи проводится сравнительный и причинно-следственный анализ следующих показателей, характеризующих уровень комфорта жителей больших городов региона: уровень заработной платы; уровень безработицы (в процентах); количество больниц и поликлинических медицинских учреждений на 10 000 населения; средняя площадь жилого помещения, приходящегося на 1 жителя (кв. м); число действующих предприятий и организаций на 10 000 населения; оборот розничных услуг на человека (в фактических ценах, руб.); охват детей дошкольного возраста образовательными учреждениями (в процентах); соотношение ежемесячной средней заработной платы жителя региона к стоимости 1 кв. м. на рынке первичного и вторичного жилья (типовое помещение). По результатам анализа указанных показателей, а также изучения динамики изменения темпов миграционной убыли / прироста населения в рассматриваемых регионах выявлены закономерности, которые позволяют выделить факторы, оказывающие влияние на миграционные процессы в Поволжье. Сюръекция этих факторов на реализуемые федеральные проекты позволяет оценить возможность управления данными процессами.

Миграция, миграционный процесс, миграционные тенденции, социально-экономическое благосостояние, большой российский город, субъект рф

Короткий адрес: https://sciup.org/149141646

IDR: 149141646 | УДК: 316.4 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2022.3.11

Текст научной статьи Социологический анализ детерминант центростремительных миграционных процессов в Приволжском федеральном округе

DOI:

Территории, входящие в состав нынешнего Приволжского федерального округа, с момента становления Российской Империи имели значительную ценность для России, с точки зрения экономики и промышленности. В советский период отечественной истории происходит активное развитие как самих регионов, так и городов Поволжья: в силу роста промышленности, основанной на принципах плановой эко- номики, в регионах Поволжья не только появлялись новые районы в уже существующих городах, но и за счет образования градообразующих предприятий на карте Союза Советских Социалистических Республик появлялись новые города, численность которых превышала 200 тыс. человек. Стоит отметить, что в закрытой экономической системе Советского Союза региональные различия в оплате труда были минимальны, и именно государство, в первую очередь, а не рынок, определяло рас- пределение населения по всей территории самой большой страны мира [Heleniak web, 1].

Распад СССР привел к изменениям не только на геополитической карте мира, но и на карте миграционных процессов на территориях Российской Федерации и стран Союза Независимых Государств. С переходом к рыночной экономике, который привел к значительным экономическим и региональным диспропорциям, более выражено стал проявляться рост территориальной мобильности населения. Но, как показало время, этот процесс дал положительный эффект лишь для ряда регионов страны: преимущественно для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также для субъектов, экономика которых базируется на добыче и переработке сырьевых ресурсов [Heleniak web, 3–10].

На протяжении двух последних десятилетий, за исключением двух субъектов (Нижегородская область и Республика Татарстан), фиксируется тренд регулярного снижения численности населения региона по причине миграции [Регионы…web]. Данная проблема отмечена не только в социологических и демографических исследованиях, но и в документах Правительств субъектов и Российской Федерации. Об этом говорит постоянная работа органов власти в области законотворчества, формирования региональных и национальных программ, направленных на реструктуризацию миграционных процессов в направлениях «периферия– центр», выражающуюся в снижении объемов центростремительного миграционного перемещения. Тем не менее, отток населения из городов ПФО в направлении Москвы и Московской области с каждым годом только набирает обороты. Соответственно, с точки зрения диалектики, вышеприведенные факты сулят определенные проблемы не только регионам-донорам, но и принимающей стороне. Данные проблемы выражаются, в первую очередь, в перегрузке и без того отстающей в развитии инфраструктуры городов центрального района страны, утрате культурной идентичности, увеличивающейся психофизиологической нагрузке на проживающих в мегаполисах, а также в развитии социальной девиации в случае промедления и ошибок местных органов власти и местного самоуправления при принятии управленческих и стратегических решений [Дахин, Солонченко web].

Целью данной работы является анализ миграционных процессов в направлении «ПФО – Центр». Достижение озвученной цели выполнено посредством анализа социально-экономических показателей регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа Российской Федерации, за 2000–2019 гг., их сравнение с показателями Московской агломерации для выявления факторов, влияющих на формирование структуры текущих миграционных процессов на данном направлении.

По мнению авторов, результаты проведенных исследований способствуют выявлению детерминант миграционных процессов в пределах рассматриваемых субъектов РФ, через призму которых возможно сравнение текущей ситуации с ключевыми задачами реализуемой федеральной и региональной политики. На основе проведенных сравнений представится возможным установить степень зависимости современных миграционных процессов в городах ПФО от уровня их социально-экономического развития.

Методология

Исходя из цели исследования, первоочередной задачей является определение индикаторов и детерминант, позволяющих проводить объективный анализ рассматриваемой проблемы [Анциферов 1926].

Вполне уместно в рамках настоящего исследования придерживаться классических концепций М. Вебера [Вебер 2017], П. Сорокина [Сорокин 1992] и В.И. Переведенцева [Переведенцев 1975] в дифференциации типов городов и трактовке видов и причин мобильности, но для получения наиболее объективных данных имеет смысл расширить применяемый инструментарий. Важно провести опе-рационализацию понятий и оговорить, что в рамках данного этапа исследований к учету принимаются только те виды миграций, которые носят постоянный, а не маятниковый характер. При этом исключаются миграционные процессы в направлении «пригород–большой город». В контексте настоящего исследования система «пригород–город» отождествляется с такой социальной структурой, как агломерация, и проводится анализ миграционных процессов между агломерациями субъек- тов Приволжского федерального округа и Московской агломерацией.

В свою очередь в рамках настоящего исследования под миграцией понимается система хозяйственных поведенческих практик, основанных на стремлении использовать дифференцированность социально-экономических параметров территорий, путем перемещения с менее благоприятной на более благоприятную в социально-экономическом отношении территорию [Завалишин 2009, 24]. В свою очередь, смысловое наполнение понятия «миграционный процесс» включает в себя перемещение индивида в физическом пространстве между точками данного пространства, мотивированное осознанием более высокого потенциала в возможностях реализации своих потребностей в целевом месте назначения и отвечающее запросам и системе ценностей индивида [Маккензи 2000, 136–152; Парсонс web].

Для проведения анализа социально-экономических характеристик, в контексте методологии Р. МакКензи [Маккензи 2000, 136– 152], взяты параметры дифференциации рассматриваемых территорий, а также факторы «выталкивания» и «притяжения» в миграционных процессах, введенных в оборот американским социологом Э. Ли [Lee 1966, 47–57].

Результаты исследования

В ходе исследования рассматривались социально-экономические характеристики следующих регионов: город Москва, Московская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Самарская, Ульяновская области, Пермский край, а также Республика Татарстан, Удмуртская и Чувашская республики. По состоянию на 2019 г., общая численность населения регионов, входящих в состав ПФО, составила 29 287,7 тыс. человек, против 20 369 тыс. чел., официально проживающих в Москве и Московской области [Регионы… web]. Учитывая, что на территории ПФО проживает около 20 % населения страны, при том, что географически округ занимает около 6 % территории Российской Федерации, уместно предположение о достаточно высокой плотности населенных территорий в окру- ге. С советского периода регионы, входящие в состав ПФО, характеризуются диверсифицированной структурой экономики с высоким уровнем развития машиностроительной, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а также агрохозяйственно-го комплекса [Официальный сайт… web].

Анализ промышленной и социально-экономической инфраструктуры регионов Приволжского федерального округа указывает на высокую степень их оснащенности, что говорит об имеющемся потенциале развития рынка труда и социальной составляющей в указанных регионах. Несмотря на это, в последние десятилетия наблюдается тенденция миграционного оттока населения данных регионов, в том числе за счет оттока трудоспособного населения в направлении столичного региона Российской Федерации, определяя мультипликативные негативные эффекты для регионов Поволжья.

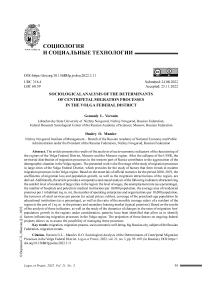

По данным Росстата, валовый объем миграции в связях «города ПФО – города ЦФО» в 2019 году более, чем в 3 раза, превысил значения 2000 г. Динамика изменения количества выбывших из городов ПФО и ЦФО во встречных направлениях за обозначенный период представлена на рисунке 1. В миграционных потоках в направлении «ПФО–ЦФО» учтено количество выбывших их городов ПФО в направлении городов центрального региона. В миграционных потоках направления «ЦФО–ПФО» к учету принято количество выбывших мигрантов из городов Центрального федерального округа в направлении городов Приволжского федерального округа.

Изучение динамики изменения количества выбывших мигрантов из городов ПФО в направлении городов центральных регионов страны в период 2000–2019 гг. позволил установить, что в среднем от года к году количество выбывающих мигрантов увеличивалось на 7 процентных пунктов от значений предыдущего года. Анализ статистических данных показывает, что на протяжении 2000–2008 гг. миграционные процессы между городами федеральных округов имели плавный, а не скачкообразный характер. С 2008 г. отмечается двукратный рост объемов миграционных потоков во встречных направлениях с колебаниями в 2014–2016 гг. Данные два периода совпадают с годами протекания экономических кризисов 2008 и 2014 годов. В сово- купности, за двадцатилетний период констатируется миграция из Приволжского федерального округа в направлении федерального центра в количестве 815,8 тыс. человек. В обратном направлении объем мигрантов составил 497,3 тыс. чел. Справедливо отметить, что по мере увеличения размера миграционных потоков из регионов ПФО происходил и рост въезжающих в большие города ПФО из Центрального федерального округа. В конечном итоге, сальдо миграции для городов Приволжского федерального округа в связях с городами центрального региона страны за рассмотренный двадцатилетний период составило – 336,8 тыс. человек.

Таким образом, на протяжении второго десятилетия XXI в. констатируется стабильное «вытягивание» трудоспособного населения из периферийных районов, одним из которых является Приволжский федеральный округ. Подобный процесс описан в трудах представителя Чикагской школы социологии Л. Вирта, который отмечал: «...город все больше становится не просто местом, где современный человек живет и работает, но и стимулирующим и регулирующим центром экономической, политической и культурной жизни, вовлекающим в свою орбиту самые отдаленные сообщества земного шара и соединяющим в единый космос разные территории, народы и виды деятельности…» [Вирт 2005, 71].

Особую обеспокоенность данный процесс вызывает в условиях масштабной глобализации и так называемой «текучей реальности» [Бауман 2004]. В обстановке нестабильности современного мира, образа мышления, смены парадигм в способах организации и ведения хозяйственной деятельности высок риск окончательно потерять контроль над протекающими про- цессами, что несет в себе существенные угрозы, в первую очередь институту государства. Интерпретируя миграционные процессы в Поволжье, когда расстояние стало измеряться не километрами, а временными и материальными затратами на его преодоление, вполне правдоподобным кажется прогноз, согласно которому федеральный центр РФ продолжит увеличивать свою привлекательность как целевой пункт миграции, подобно разрастающемуся небесному телу, которое в свою орбиту втягивает все больше и больше значительно меньших небесных тел.

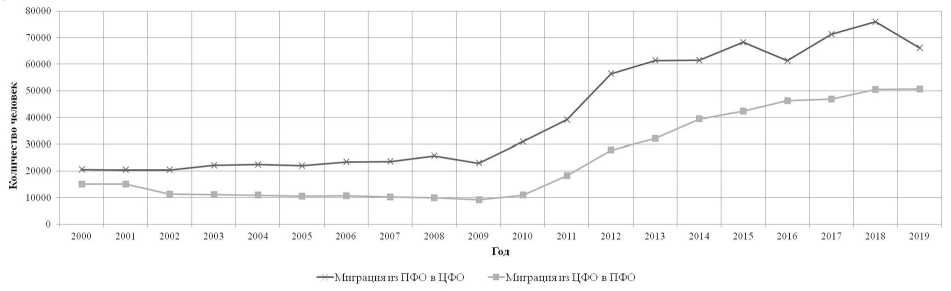

Подтверждением данного явления служат показатели коэффициента миграционной привлекательности 1, а также динамика изменения миграционного сальдо.

Средние значения коэффициента миграционной привлекательности для регионов ПФО в период с 2000 по 2019 гг. варьируются в диапазоне от 0,55–1,15. При этом наилучшие результаты демонстрируют Республика Татарстан (среднее значение 1,15), Нижегородская и Самарская области (1,03 и 1,01 соответственно). По результатам проведенного в 2020 г. сервисом по поиску работы hh.ru исследования, посвященного изучению регионов России на предмет количества соискателей в них, стремящихся переехать в Москву, было отмечено, что Нижегородская область и Республика Татарстан вошли в Топ-10 регионов с наибольшей долей неготовых к переезду [На заработки… web]. За этот же период средние значения коэффициента миграционной привлекательности для города Москвы и Московской области составляли 1,69 и 1,72 соответственно. Общая картина по коэффициенту миграционной привлекательности среди рассматриваемых регионов представлена на рисунке 2.

Рис.1. Динамика значений миграционных потоков между городами ПФО и ЦФО [Регионы… web]

Рис. 2. Средние показатели коэффициента миграционной привлекательности для г. Москвы, Московской области и регионов ПФО в период с 2000 по 2019 год

Переходя к анализу показателей миграционного сальдо для рассматриваемых регионов (соотношение числа прибывших мигрантов к числу выбывших из региона), стоит отметить, что среднее значение миграционного сальдо в период 2000–2019 гг. для Москвы составлял + 0,51 %/год, для Московской области + 0,85 %. В то же время данный показатель в процентном измерении для 11 из 14 регионов ПФО находился в диапазоне от –0,13 % до –0,31 % от численности населения в год. Наибольшие темпы миграционной убыли населения продемонстрированы Кировской и Ульяновской областями. Исключение в ПФО составили Республика Татарстан (+ 0,08 %/год), Нижегородская и Самарская области (+ 0,01 % и 0,00 % соответственно).

Если в случае с Нижегородской областью данное явление можно объяснить отказом индивидов от миграции на постоянной основе в пользу маятниковой миграции в силу небольшой удаленности от Московской агломерации, а также сравнительной большей развитости транспортных коммуникаций на направлении Москва – Нижний Новгород 2, то в случае с Республикой Татарстан данный вопрос требует дополнительного рассмотрения.

Как показывают приведенные выше факты, несмотря на предлагаемые к реализации на федеральном и региональном уровне программы и инициативы, общий характер миг- рационных процессов в Приволжском федеральном округе не претерпевает значительных изменений.

Понять механику социальных процессов позволяет одна из теорий Р. Парка, согласно которой уместно ставить знак «равно» между актуальными проблемами города и социальными проблемами. Иными словами, чтобы изучить и решить назревшие социальные проблемы, по мнению американского социолога, необходимо изучить город, его внутреннюю структуру и механизмы функционирования его институтов [Парк 2002].

Целесообразно провести аналитическое сравнение качественных показателей социально-экономической сферы крупных городов рассматриваемых регионов. Для большей объективности предлагается проводить сравнение по 19 показателям, затрагивающим ключевые аспекты и сферы жизни современного российского горожанина.

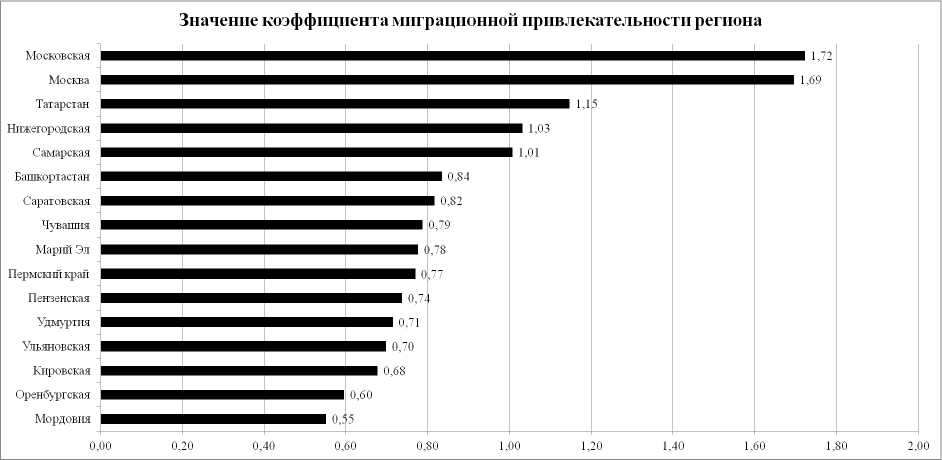

Анализ динамики изменения заработной платы демонстрирует сравнительно одинаковый для всех субъектов ежегодный прирост, который колеблется на уровне 16–20 %. Разность между самыми высокими и низкими показателями в ПФО по уровню заработной платы в отдельные годы достигает 30 %. Сравнивая усредненные показатели среднемесячной заработной платы в регионах ПФО с Московской областью и Москвой, наблюда- ем превышение в пользу последних в 2,84–3,40 и 3,9–5,29 раза соответственно.

Анализ показателя «количество действующих организаций и предприятий на 10 тыс. населения» демонстрирует 4-ех кратное превосходство Московской агломерации на протяжении последних 20 лет в соотношении с регионами ПФО. Для последних данный показатель колеблется в диапазоне 140–400 организаций и предприятий на 10 тыс. человек, у Москвы же в пределах 780–1100 организаций и предприятий. Вполне ожидаемо в Москве и Московской области фиксируются самые низкие показатели официальной безработицы.

По результатам изучения социальной инфраструктуры рассматриваемых территорий выявлено отставание города Москва от городов ПФО по показателям «Охват населения дошкольного возраста образовательными учреждениями» (48–68 %) и «Количество больничных учреждений на 10 тыс. населения» (0,12–0,22/10 тыс. чел). Республика Татарстан (67–71 %; 0,40/10 тыс. чел.), Самарская область (61–69 %; 0,31 тыс. чел.), которые имеют сравнительно нейтральную динамику миграционного прироста, удерживают средние результаты рассматриваемого пула регионов. Нижегородская область имеет показатели выше средних (70–77 %; 0,58/10 тыс. чел.). Наилучший результат по охвату населения дошкольными учреждениям принадлежит Удмуртской Республике (76–84 %) и Кировской области (70–76 %). По количеству больничных учреждений на 10 тыс. населения наилучшие результаты продемонстрированы Удмуртской Республикой (0,92/10 тыс. населения), а также Кировской и Ульяновской областями (0,87 и 0,72 соответственно на 10 тыс. населения). По охвату населения поликлиническими медицинскими учреждениями лидерство принадлежит Удмуртской республике и Кировской области (2,34 и 1,94 поликлиники в среднем на 10 тыс. населения). Москва, Московская область и Нижегородская область имеют средние значения на уровне 1,17–1,53 по данному показателю.

Сравнение Московской агломерации (г. Москва и города ближнего Подмосковья) и регионов ПФО по количеству учащихся в средних общеобразовательных, среднеспеци- альных и высших учебных учреждениях демонстрирует вполне ожидаемую картину: незначительное отставание города Москвы от субъектов ПФО и по количеству учащихся на 10 тыс. населения в средних общеобразовательных учреждениях, с постепенным выравниваем значений в средне-специальных учреждениях с дальнейшим значительным превосходством над периферийными регионами по показателю учащихся в высших учебных заведениях (на 200–250 человек на 10 тыс. чел.), ввиду их значительно более широкого перечня.

Рассматривая покупательскую способность населения в изучаемых регионах, можно отметить 2,5–4 кратное превосходство по таким показателям, как «оборот розничных услуг на 1 жителя (в фактических ценах в рублях)», «объем платных услуг на 1 жителя (в фактических ценах в рублях)» Москвы над городами ПФО. При этом, Татарстан по данным показателям демонстрирует наиболее близкие к показателям Московской области позиции (см. рис. 3).

Тем не менее, несмотря на имеющиеся высокие доходы, население столичного региона не может похвастаться высокой покупательской способностью в вопросах приобретения недвижимости. Так, если в 2009 и 2019 гг. на среднемесячный доход индивида в Москве представлялось возможным приобретение 0.25 кв. м. и 0.59 кв. м. на рынке новостроек, соответственно, то в Пермском крае месячный средний заработок позволял приобрести 0,48 и 0,87 кв. м. соответственно. Чуть меньшие значения имеют Оренбургская (0,39; 0,86), Ульяновская (0,39; 0,75), Саратовская (0,42; 0,87) и Самарская области (0,30; 0,86). При этом Оренбургская и Ульяновская области демонстрируют одни из самых быстрых темпов миграционной убыли населения за последние 10 лет.

На рынке вторичного жилья, в тех же временных срезах, покупательская способность жителей Москвы (0,34 кв.м.; 0,65 кв.м.) выглядит незначительно лучше, чем на рынке новостроек, опережая лишь Чувашскую республику (0,40; 0,73). Наибольшей покупательской способностью на рынке вторичного жилья, согласно официальной статистике, обладают жители Самарской области (0,31;

0,84), Татарстана (0,47; 0,66) и Ульяновской области (0,37; 0,52). Полная статическая раскладка по соотношению среднемесячной заработной платы к средней стоимости квадратного метра на рынке вторичного жилья демонстрирует, что наихудшие результаты по данному показателю имеют Республика Мордовия, Оренбургская, Ульяновская и Кировская области, а также Удмуртская Республика (указаны в порядке убывания). Весьма примечательно, что данные регионы имеют наибольшие темы миграционной убыли населения.

Прослеживается следующая тенденция: социально-экономический сравнительный анализ Московской агломерации и городов Приволжского федерального округа показывает незначительную количественную разницу в развитости социальной инфраструктуры, а где-то Москва с Подмосковьем даже уступают по ряду показателей тем регионам, где в последние десятилетия фиксируется стабильный миграционный отток трудоспособного населения. Сравнение данных территорий в разрезе доходов и покупательской способности населения демонстрирует б о льшую привлекательность как потенциального места проживания Московской агломерации.

В трех регионах, в которых фиксируется нейтральный либо положительный миграционный прирост населения (Республика Татарстан, Нижегородская и Самарская область), отмечен сравнительно высокий уровень развитости социальной инфраструктуры. В регионах-лидерах по миграционному оттоку (Оренбургская, Ульяновская и Кировская области) отмечена более низкая стоимость жилья в сравнении с Московской агломерацией, Республикой Татарстан, Нижегородской областью, но, тем не менее, эти регионы продолжают терять свое население. Выявлена тенденция: чем меньше показатели средней месячной заработной платы, тем более ярко выраженным выглядит миграционный отток населения. В дополнении к этому стоит отметить, что Московская агломерация выделяется большим количеством функционирующих организаций и предприятий в пропорции к численности населения, предоставляя тем самым большее количество потенциальных рабочих мест. Подтверждением этого служит наименьший уровень безработицы в сравнении с регионами ПФО. Уровень безработицы прямо пропорционально коррелирует с объемами миграционной убыли в регионе.

Рис. 3. Объем платных услуг на 1 жителя (в фактических ценах, руб.)

Данные показатели дают право полагать, что при принятии решения о миграции в другой регион России (преимущественно в центральные районы) жители ПФО руководствуются большим перечнем потенциальных рабочих мест, перспективным размером вознаграждения за труд, которое в большей степени позволит удовлетворить свои потребительские запросы, чем в исходном регионе проживания. К схожему мнению в рамках своей исследовательской работы пришел В.Я. Фокин [Фокин web]. По мнению исследователя, ключевыми факторами, оказывающими влияние на формирование направленности и интенсивности миграционных потоков населения в Приволжском федеральном округе, являются уровень защищенности занятости и благосостояния населения.

В ходе проведения исследования с использованием программного вычислительного комплекса IBM SPSS Statisticics проведена эмпирическая проверка актуальности выявленных показателей посредством дискриминантного анализа 17 показателей социально-экономического благополучия регионов. Из данных переменных только 11 вошли в линейную дискриминантную функцию Фишера как влияющих на коэффициент миграционной привлекательности региона:

-

1. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата, руб. (Х1).

-

2. Численность безработных, тыс. чел. (Х2).

-

3. Уровень безработицы, % (Х3).

-

4. Количество больниц на 10 тыс. населения, шт. (Х4).

-

5. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг на ед. населения, руб. (Х5).

-

6. Ввод в действие жилья на 1 жителя, кв. м., метров/чел. (Х6).

-

7. Число функционирующих предприятий и организаций на 10 тыс. чел., шт. (Х7).

-

8. Стоимость 1 кв. м. на рынке первичного жилья (типовое помещение), руб. (Х8).

-

9. Соотношение среднемесячных потребительских расходов и номинальной заработной платы (Х9).

-

10. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в процентах к среднероссийской стоимости (Х10).

-

11. Соотношение стоимости 1 кв. м. первичного жилья и среднедушевого дохода населения (Х11).

В качестве зависимой переменной выступает коэффициент миграционной привлекательности, разделенный на три группы. Регионы с низкой миграционной привлекательностью (<=0,73): Пензенская область, Удмуртская республика, Ульяновская область, Кировская область, Оренбургская область и Республика Мордовия. Средний уровень миграционной привлекательности (от 0,74 до 0,93): Республика Башкортостан, Саратовская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл и Пермский край. Высокий уровень миграционной привлекательности (0,94+): Республика Татарстан, Нижегородская область и Самарская область.

По результатам проведенного дискриминантного анализа были построены уравнения линейной дискриминантной функции Фишера для прогнозирования уровня миграционной привлекательности региона, в зависимости от его принадлежности к одной из выведенных ранее групп:

-

– Группа низкой миграционной привлекательности

НМП = –376.721 – 0,006*Х1 – 0,277*Х2 + 9,356* Х3 + 96,354*Х4 – 0,010*Х5 + 44,984*Х6 – 0,241*Х7 + 0,005*Х8 + 224,104*Х9 + 4,058*Х10 +339,268* Х11;

-

– Группа средней миграционной привлекательности

СМП = –374,501 – 0,005*Х1 – 0,242*Х2 + 9,227* Х3 + 92,595*Х4 – 0,008*Х5 + 49,481*Х6 – (-0,223)*Х7 + 0,005*Х8 + 237,817*Х9 + 3,990*Х10 +312,810* Х11;

-

– Группа высокой миграционной привлекательности

ВМП = –378,260 – 0,004*Х1 – 0,232*Х2 + 8,494* Х3 + 87,570*Х4 – 0,01*Х5 + 53,504*Х6 – (-0,208)*Х7 + 0,005*Х8 + 232,206*Х9 + 4,233*Х10 +303,558*Х11.

Подставляя данные первичных показателей по региону на n -ый год в уравнение линейной дискриминантной функции Фишера, мы получаем оценку его миграционной привлекательности в n -ом году: в каком из трех уравнений показатель выше, к той группе и относится регион (см. табл. 1).

В ходе расчетов процент объясненной дисперсии первой дискриминантной функции в 2,5 раза превысил значение процента объясненной дисперсии второй дискриминантной функции и составил 71,7 % (собственное значение 1,145). На основании данного факта установлено, что наибольший вклад в миграционную привлекательность региона вносит показатель «среднемесячная начисленная номинальная заработная плата, руб.» (-3,992): чем выше данный показатель, тем привлекательнее становится регион для мигрантов. С другой стороны, чем меньше значения показателей «стоимость 1 кв. м. на рынке первичного жилья (типовое помещение), руб.» (3,669) и «соотношение стоимости 1 кв. м. первичного жилья и среднедушевого дохода населения» (1,797), тем привлекательней выглядит регион для мигрантов. Коэффициенты стандартизованной канонической дискриминантной первой функции показывают, что миграционная привлекательность региона возрастает при высокой численности безработных (абсолютные показатели, -0,573), но только при условии низкой доли безработных (0,667). Данная связь объясняется тем фактом, что высокое значение числа безработных в регионе (количественное выражение) с большой долей вероятности говорит об имеющемся потенциале рынка труда для соискателей. Иными словами, индивиды в масштабах рынка труда данного региона принимают возможные риски при смене текущего места работы в границах данного региона или миграции в него из другого в поисках более привлекательных условий труда. В свою очередь, для действительного подтверждения миграционной привлекательности региона данная ситуация должна подкрепляться низкими значениями качественного показателя «доля безработицы».

Во второй линейной дискриминантной функции в качестве первичной переменной, способствующей увеличению миграционной привлекательности региона, прежде всего, выступает низкая стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг (в руб.) (4,564). Нормированные коэффициенты дискриминантной функции дают подробную информацию о важности каждого предиктора в дискриминантной функции (табл. 2).

Графическое отображение миграционной привлекательности регионов Приволжского федерального округа, определенной через линейные дискриминантные функции Фишера, представлено на рисунке 4. К кластеру высокой миграционной привлекательности отнесены Республика Татарстан, а также Самарская и Нижегородская области.

Таблица 1

Функции в центроидах групп

|

Уровень миграционной привлекательности |

Линейные дискриминантные функции Фишера |

|

|

1 |

2 |

|

|

1. Низкая миграционная привлекательность (<= 0,73) |

1,059 |

–0,518 |

|

2. Средняя миграционная привлекательность (0,74 – 0,93) |

–0,015 |

0,849 |

|

3. Высокая миграционная привлекательность (0,94<) |

–1,736 |

–0,537 |

Примечание. Нестандартизированные канонические дискриминантные функции, вычисленные в групповых средних.

Таблица 2

Коэффициенты стандартизованной канонической дискриминантной функции

|

Факторы, оказывающие влияние на значение коэффициента миграционной привлекательности |

Линейные дискриминантные функции Фишера |

|

|

1 |

2 |

|

|

1. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата, руб. (Х1) |

–3,992 |

–0,890 |

|

2. Численность безработных, тыс. чел. (Х2) |

–0,573 |

0,475 |

|

3. Уровень безработицы, % (Х 3 ) |

0,667 |

0,399 |

|

4. Количество больниц на 10.000 населения, шт. (Х4) |

0,775 |

–0,069 |

|

5. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг на ед. населения, руб. (Х 5 ) |

0,776 |

4,564 |

|

6. Ввод в действие жилья на 1 жителя, кв. м., метров/чел. (Х6) |

–0,524 |

0,153 |

Таблица 2 (Окончание)

|

Факторы, оказывающие влияние на значение коэффициента миграционной привлекательности |

Линейные дискриминантные функции Фишера |

|

|

1 |

2 |

|

|

7. Число функционирующих предприятий и организаций на 10 тыс. чел., шт. (Х7) |

–0,699 |

0,231 |

|

8. Стоимость 1 кв. м. на рынке первичного жилья (типовое помещение), руб. (Х 8 ) |

3,669 |

–2,354 |

|

9. Соотношение среднемесячных потребительских расходов и номинальной заработной платы (Х9) |

–0,200 |

0,523 |

|

10. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в процентах к среднероссийской стоимости (Х 10 ) |

–0,364 |

–0,577 |

|

11. Соотношение стоимости 1 кв. м. первичного жилья и среднедушевого дохода населения (Х 11 ) |

1,797 |

–1,297 |

1,4

Средний уровень миграционной 1,2

Низкий уровень миграционной привлекательности привлекательности е

Башкортостану

0,8 • Чувашия

Саратовска'я

• Марий Эл

0,6 область

0,4 Пензенская область е Кировская 0,2 е область

Ульяновская область

-

-2,5 -2,0 -1,5 -U) -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2.0 2,5 3.0

-0,2

Нижегородская Удмуртская Оренбургская

-

• Татарстан область.о, 4 Республика* область

Самарская область

Высокий уровень миграционной привлекательности

-0,6

-0,8

-1,0

Пермский край

• Мордовия

Средний уровен ь миграционной привлекательности

Рис. 4. Регионы Приволжского федерального округа в пространстве миграционной привлекательности (по данным вычислений в IBM SPSS Statisticics)

К кластеру со средней миграционной привлекательностью за анализируемый период в пространстве модели отнесены регионы ПФО – Республика Башкортостан, Саратовская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Пермский край и Пензенская область. Например, за рассматриваемый период (2000– 2019 гг.) численность населения Республики Башкортостан сократилась на 81 659 человек, или на 2,0 %, Чувашия за указанный период потеряла 116 401 человек, или 9,6 % населения.

Самые большие потери населения наблюдаются в регионах ПФО с низкой миграционной привлекательностью. К кластеру с низкой миграционной привлекательностью в пространстве модели отнесены – Удмуртская республика, Ульяновская, Кировская, Оренбургская области и Республика Мордовия. Население Кировской области в период с 1 января 2000 года по 1 января 2020 г. только по причине миграции населения сократилось на 291 193 человек, или на 23,1 %. Насе- ление Республики Мордовия за указанный период сократилось на 128 246 человек, или на 16,2 %. Сальдо миграции за рассматриваемый период для Ульяновской области отмечено на уровне –16,1 %.

Возвращаясь к выдвинутой гипотезе, согласно которой миграционные процессы в больших российских городах поддаются регулировке, напрашивается вывод, что через призму выявленных первичных детерминант это возможно. Каким же образом? Посредством федеральных и местных инициатив, направленных на повышение качества жизни населения, а также повышение количественных и качественных показателей оснащенности социально-экономической инфраструктуры регионов. В подтверждение данного факта уместно упомянуть прогноз рейтингового агентства Moody’s, основанного на данных Росстата. Согласно данному прогнозу, при сохранении текущих административных и управленческих подходов к управлению социально-экономической инфраструктурой регионов, в условиях продолжающейся пандемии COVID-19, прогнозируется дальнейший миграционный отток населения, в первую очередь, из регионов с низкими доходами населения и слабой системой социальной поддержки, а также со слаборазвитой инфраструктурой [Старостина web].

Нельзя не отметить целевые результаты, закрепленные в паспортах национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018 г. (с корректировками от 2020 г.) [Национальные проекты… web]. Рассматривая социально-экономическую составляющую данных проектов, стоит отметить, что в качестве основных целей в них закреплены повышение качества жизни населения и формирование комфортной городской среды. Как было отмечено в рамках настоящего исследования, данные показатели имеют определенное влияние на характер миграционных процессов. Исходя из этого, по мнению авторов, дальнейшую работу необходимо выстраивать не только посредством формирования новых рабочих мест для населения (Нацио- нальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»), но и в направлении повышения его реальных доходов.

Заключение

Рассмотрены социально-экономические параметры регионов Приволжского федерального округа, города Москвы и Московской области, которые позволяют сформировать представление об уровне качества жизни населения в данных регионах. Сравнительный анализ данных регионов по выявленным детерминантам в соответствии с методологическими основами, предложенными Р. МакКензи, выявил закономерности миграционных процессов в городах данных субъектов РФ.

Руководствуясь официальной статистикой, были обозначены факторы «притяжения» и «выталкивания» для миграционных потоков в регионах: на интенсивность притяжения и выталкивания мигрантов из административнотерриториальной единицы в меньшей степени оказывают влияние развитость социальной инфраструктуры и в большей степени наличие рабочих мест с обеспечением соответствующего ежемесячного дохода. В регионах, где фиксируется неплохая развитость социальной инфраструктуры и в то же время ощутимый уровень безработицы и малый размер ежемесячного вознаграждения за труд, наблюдаются наименьшие коэффициенты их миграционной привлекательности и наибольшие темпы миграционной убыли населения.

Регионы, где, по меркам ПФО, уровень среднемесячной заработной платы находится выше медианных значений по федеральному округу, но при этом демонстрируются средние или чуть более высокие значения степени развитости социальной инфраструктуры, диагностированы меньшие темпы миграционного оттока населения, а в некоторых даже прирост (например, Татарстан). По результатам проведенного дискриминантного анализа были построены уравнения линейной дискриминантной функции Фишера для прогнозирования уровня миграционной привлекательности региона в зависимости от его принадлежности к одной из выведенных ранее групп: малая, средняя или высокая миграционная привлекательность.

В свою очередь, доля находящихся в распоряжении индивидов социально-экономических ресурсов административно-территориальной единицы, и соответствующих потребностям и ожиданиям индивида, характеризует собой социально-экономическое благосостояние индивида. В совокупности данный параметр во многом определяет степень соответствия текущих социально-экономических показателей территории проживания актуальным ожиданиям и запросам индивида.

Можно заключить, что миграционные процессы при должном административном и экономическом подходе в определенной степени поддаются управлению.

Список литературы Социологический анализ детерминант центростремительных миграционных процессов в Приволжском федеральном округе

- Анциферов 1926 – Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма. Опыт комплексного подхода. Ленинград: Сеятель, 1926.

- Бауман 2004 – Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Весь Мир, 2004.

- Василенко web – Василенко П.В. Методика оценки миграционной привлекательности территории [Географический вестник. 2014. № 3 (30)] // https://cyberleninka.ru/article/n/metodikaotsenki-migratsionnoy-privlekatelnosti-territorii

- Вебер 2017 – Вебер М. Город. М.: Strelka Press, 2017.

- Вирт 2005 – Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Избранные работы по социологии. М.: ИНИОН., 2005. С. 93–118.

- Дахин, Солонченко web – Дахин А.В., Солонченко Е.И. Городская политика: критический анализ теоретических подходов [Власть. 2019. № 6] // https://cyberleninka.ru/article/n/gorodskayapolitika-kriticheskiy-analiz-teoreticheskihpodhodov

- Завалишин 2009 – Завалишин А.Ю. Территориальное поведение социально-территориальной общности (на примере региональных общностей России): автореф. дис. … д-ра социол. наук. Хабаровск, 2009.

- Маккензи 2000 – Маккензи Р. Экологический подход к изучению человеческого сообщества // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11, Социология. 2000. № 4. С. 138–149.

- На заработки… web – На заработки в Москву: в каких регионах России больше всего соискателей, стремящихся переехать в столицу? [HeadHunter] // https://stats.hh.ru/blog/moving_to_moscow.

- Национальные проекты… web – Национальные проекты: ключевые цели и ожидаемые результаты –2019 г. [Правительство России] // http:/static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf

- Официальный сайт… web – Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе // http://pfo.gov.ru/district/

- Парк 2002 – Парк Р. Город как социальная лаборатория // Социологическое обозрение. 2002. Т. 2, № 3. С. 3–11.

- Парсонс web – Парсонс Т. Система современных обществ [Центр гуманитарных технологий] // https://gtmarket.ru/library/basis/5395.

- Прохоров 2016 – Прохоров П.Э., Эпштейн Н.Д. Статистический анализ миграционной ситуации и факторов, влияющих на демографическую экспансию России // Статистика и экономика. 2016. № 6. С. 9–18.

- Переведенцев 1975 – Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. М.: Наука, 1975.

- Регионы… web – Регионы России. Социально-экономические показатели – 2002–2020 гг. [Федеральная служба государственной статистики] // https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13205

- Сорокин 1992 – Сорокин П.А. Человек. Социализация. Общество. М.: Политиздат, 1992.

- Фокин web – Фокин В.Я. Территориальная мобильность населения в контексте поисков счастья [Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. № 4 (28)] // https://cyberleninka.ru/article/n/territorialnayamobilnost-naseleniya-v-kontekste-poiskovschastya

- Старостина web – Старостина Ю. Эксперты Moody’s предсказали рост миграции внутри России из-за пандемии [РБК] // https://www.rbc.ru/economics/20/05/2020/5ebae4779a7947937ee59d01

- Heleniak web – Heleniak T. International Comparisons of Population Mobility in Russia [International Journal of Population Research. 2012. № 2. С. 1–13. DOI: https://doi.org/10.1155/2012/361497] // https://www.researchgate.net/publication/258383578_International_Comparisons_of_Population_Mobility_in_Russia

- Lee 1966 – Lee E. A Theory of Migration // Demography. 1966. № 3 (1). P. 47–57.