Социологическое исследование воспрепятствования оказанию медицинской помощи

Автор: Гараева Дина Мирзануровна

Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd

Рубрика: Уголовно-правовые науки

Статья в выпуске: 2 (60) т.16, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение: статья посвящена интерпретации результатов социологических опросов, проведённых автором в рамках комплексного исследования воспрепятствования оказанию медицинской помощи. Указанное негативное социально-правовое явление связано с рядом проблем, в том числе правоприменительного характера, эффективное решение которых невозможно без получения обратной связи от специалистов, непосредственно принимающих участие в исследуемых процессах.

Воспрепятствование оказанию медицинской помощи, социологический опрос, опрос специалистов, социологические исследования преступности

Короткий адрес: https://sciup.org/142245187

IDR: 142245187 | УДК: 343 | DOI: 10.37973/2227-1171-2025-16-2-71-78

Текст научной статьи Социологическое исследование воспрепятствования оказанию медицинской помощи

При изучении отдельных видов преступлений и преступности в целом значительная роль отводится социологическим исследованиям, которые «позволяют получить в том или ином приближении эмпирическую оценку социального явления и её структурных компонентов» [1, с. 98]. Предметом статьи стали социологические особенности отдельного вида преступления, а именно воспрепятствования оказанию медицинской помощи, которое было криминализовано в 2019 году для адресной защиты медицинских работников от противоправных посягательств. Отсутствие в настоящее время практики привлечения лиц к уголовной ответственности по ст. 1241 УК РФ требует исследования причин такого положения с целью последующей разработки способов их преодоления.

Как известно, «применение метода экспертных оценок предполагает использование в качестве источника информации мнение непосредственных участников тех криминологических процессов, структура которых подлежит изучению» [2, с. 78]. В связи с этим было проведено два самостоятельных исследования: анкетирование медицинских работников с целью получения обратной связи от непосредственных участников общественных отношений, правовая защита которых является предметом исследования, оценки уровня правовой грамотности этой категории специалистов и латентности самого явления; опрос правоприменителей для обобщения мнений об особенностях законодательной конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 1241 УК РФ, практики его применения, а также для оценки предлагаемых мер совершенствования законодательства в исследуемой сфере.

Обзор литературы

Социологический подход к изучению преступности был предметом научного интереса М.В. Ду-ховского, И.Я. Фойницкого, А.А. Пионтковского, С.В. Познышева, А.Н. Трайнина. Особенностям социологических исследований преступности посвящены также труды современных учёных: В.П. Казимирчука, Ю.Ю. Комлева, С.И. Кузиной, Ю.А. Мерзлова.

Раскрытию криминологического аспекта статьи поспособствовали труды Ю.М. Антоняна, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой и В.Е. Эминова. Кроме того, специфика темы статьи обусловила обращение к научным трудам авторов А.А. Аветисяна, Е.В. Сильченко, Т.Е. Сучковой, исследования которых посвящены специфике правового регулирования отдельных аспектов медицинской деятельности.

Материалы и методы

Основными материалами исследования послужили систематизированные результаты социологических опросов правоприменителей и медицинских работников. Дополнительными материалами для конструирования социологического исследования и интерпретации его результатов стали междисциплинарные разработки социологической и криминологической наук в разнообразии подходов ученых к методикам и особенностям их проведения. Для прояснения ряда дискуссионных положений в части уголовно-правовых аспектов темы были использованы материалы научных статей по соответствующим вопросам.

Методологию исследования составили диалектический метод познания, анализ, синтез, статистический метод, и, в качестве основного – метод экспертного опроса в виде формализованного анкетирования по проблемам воспрепятствования оказанию медицинской помощи. Специфика предмета исследования обусловила выбор в качестве респондентов двух категорий экспертов: медицинских работников и правоприменителей.

Результаты исследования

В опросах участвовали 253 медицинских работника и 104 сотрудника правоохранительных органов. Опросы проводились в 2022 году на территории Республики Татарстан посредством онлайн-сервисов, позволяющих создавать формы для опросов, сбора обратной связи и получения информации от пользователей (Яндекс Формы и Google Формы).

ИЗВЕСТНО. ЛИЧНОСТАЛКИВАЛСЯСПОДОБНЫМИФАКТАМИ 99 39.6%

ИЗВЕСТНО, МОИ КОЛЛЕГИ СТАЛКИВАЛИСЬ С ПОДОБНЫМИ 75 30.0% ФАКТАМИ

|

ИЗВЕСТНО ИЗ СМИ |

34 |

13.6% |

|

НЕИЗВЕСТНО, СЛЫШУ ВПЕРВЫЕ |

21 |

8.4% |

|

СЛЫШАЛ, НЕ ПОМНЮ ИСТОЧНИКИ |

16 |

6.4% |

|

ИЗВЕСТНО, БЫЛ СВИДЕТЕЛЕМ ПОДОБНЫХ ФАКТОВ |

5 |

2.0% |

Диаграмма 1. Соотношение ответов на вопрос «Известно ли Вам о случаях препятствия медицинским работникам при выполнении ими своих профессиональных обязанностей?»

Diagram 1. The ratio of responses to the question "Are you aware of cases of obstruction of medical workers in the performance of their professional duties?"

Анкета, составленная для медицинских работников, состояла из 12 вопросов. В опросе приняли участие медицинские работники из городов Казань (15%), Набережные Челны (33,6%), Нижнекамск (18,2%), Альметьевск (33,2%) Республики Татарстан, из которых: 184 фельдшера (в том числе скорой медицинской помощи); 22 медицинские сестры; 17 врачей скорой медицинской помощи; 5 врачей участковых терапевтов; 5 врачей общей практики, 5 врачей узкой специальности; а также 11 сотрудников вспомогательного медицинского персонала1. Фокусирование опроса на работниках скорой медицинской помощи обу- словлено распространённостью на практике случаев препятствия законной деятельности именно этой категории специалистов.

Стаж медицинской работы респондентов составил: до 10 лет (31,6%); от 10 до 20 лет (27,9%); более 20 лет (40,5%).

На вопрос «Известно ли Вам о случаях препятствия медицинским работникам при выполнении ими своих профессиональных обязанностей?» 229 респондентов (91,6%) ответили положительно. Подробная картина ответов на него представлена на диаграмме 1.

Для конкретизации известных респондентам форм воспрепятствования им было предложено ответить на следующий вопрос с возможностью выбора несколько вариантов ответа. Результаты представлены на диаграмме 2.

ДОРОЖНЫЕ КОНФЛИКТЫ (ПРЕПЯТСТВИЕ ПРОЕЗДУ 147 26.8% ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКИХ СЛУЖБ)

НАПАДЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. ПРИМЕНЕНИЕ В 138 25.1%

ОТНОШЕНИИ НИХ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ

ПСИХИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ НАД МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ 131 23.9% (УГРОЗЫ. ОСКОРБЛЕНИЯ, КЛЕВЕТА)

ЗАТРУДНЕНИЕ ДОСТУПА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ К 78 14.2%

ПАЦИЕНТАМ

КОНФЛИКТЫ. СПРОВОЦИРОВАННЫЕ ПАЦИЕНТАМИ, В 55 10.0% ПОЛ ИКЛИНИКАХ/СТАЦИОНАРАХ

Диаграмма 2. Соотношение ответов на вопрос «Если Вам известны случаи воспрепятствования деятельности медицинских работников, в какой форме были эти деяния?»

Diagram 2. The ratio of responses to the question "If you are aware of cases of obstruction of the activities of medical professionals, in what form were these acts?"

Как указывают видные учёные-социологи, «к наиболее актуальным и в то же время дискуссионным проблемам изучения преступности в настоящее время специалисты относят эмпирическую оценку общего уровня, структуры, а также тенденций её развития с учетом высокой латентности явления» [1, с. 99]. Указанное положение особенно характерно для воспрепятствования оказанию медицинской помощи. Анализ ответов на вышеуказанные вопросы в совокупности с достижениями криминологической науки позволил сделать выводы о высоком уровне латентности воспрепятствования оказанию медицинской помощи [3, с. 81 – 82]. Последующие вопросы были направлены на оценку реального уровня осведомлённости медицинских работников о правовых нормах, защищающих их законную деятельность, а также на получение от них обратной связи относительно потенциала этих норм.

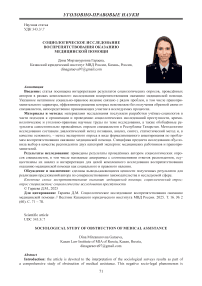

Так, на вопрос «Известно ли Вам о статье УК РФ, вступившей в силу летом 2019 года, об уголовной ответственности за воспрепятствование оказанию медицинской помощи?» около половины опрошенных (51%) ответили положительно (диаграмма 3).

Диаграмма 3. Соотношение ответов на вопрос «Известно ли Вам о статье УК РФ, вступившей в силу летом 2019 года, об уголовной ответственности за воспрепятствование оказанию медицинской помощи?»

Diagram 3. The ratio of responses to the question "Are you aware of the article of the Criminal Code of the Russian Federation, which entered into force in the summer of 2019, on criminal liability for obstruction of medical care?"

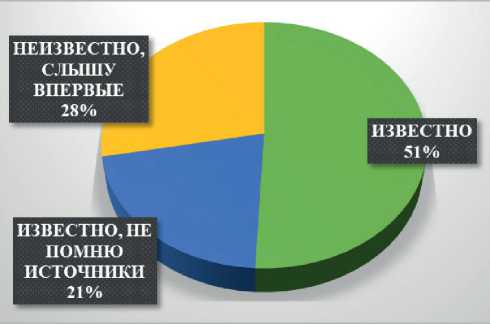

Далее респондентам было предложено оценить эффективность борьбы с указанными деяниями путём введения новых норм закона, на что 42,8% ответили, что считают эти меры достаточными, 14,8% посчитали, что данных мер недостаточно, 32,5% посчитали меру эффективной при условии ужесточения санкций статьи, 2,5%, напротив, посчитали необходимым смягчение санкций, 7,4% высказали мнение, что эту ситуацию в целом не решить репрессивными мерами. Следует обратить внимание: около трети респондентов считают необходимым ужесточение санкций статьи для эффективного противодействия исследуемому явлению. Существующая редакция нормы действительно представляется несовершенной ввиду несоразмерности наказания тяжести деяния, однако, на наш взгляд, преодоление этой проблемы возможно путём изменения не санкций, а диспозиции. Поскольку одним из положений диссертационного исследования автора являлось предложение формальной конструкции объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 1241 УК РФ, было важно прояснить мнение самих участников охраняемых общественных отношений о справедливости привлечения к уголовной ответственности за сам факт воспрепятствования медицинским работникам (независимо от наступления последствий). От подавляющего большинства респондентов на этот вопрос был получен положительный ответ (диаграмма 4), что даёт основания считать вышеуказанное предложение небезосновательным.

Диаграмма 4. Соотношение ответов на вопрос «Как Вы считаете, было бы справедливо привлекать к уголовной ответственности за сам факт воспрепятствования медработникам, независимо от наступления последствий?»

Diagram 4. The ratio of responses to the question "Do you think it would be fair to prosecute for obstructing medical workers, regardless of the consequences?"

■ Трудно установить причинную связь между действиями по воспрепятствованию и наступившими последствиями

■ У врачей, подвергшихся нападению, нет желания обращаться в право охранительные органы

■ Не всегда наступают предусмотренные статьей 124.1 УК РФ последствия -тяжкий вред здоровью пациента или его смерть

56; 23%

104; 44%

79; 33%

Диаграмма 5. Соотношение ответов на вопрос «По данным судебной статистики, с момента вступления ст. 1241 УК РФ в законную силу ни одно уголовное дело не направлено в суд. На ваш взгляд, с чем это может быть связано?»1

Diagram 5. The ratio of responses to the question "According to judicial statistics, since the entry into force of Article 1241 of the Criminal Code of the

Russian Federation, not a single criminal case has been sent to court. In your opinion, what could this be related to?"

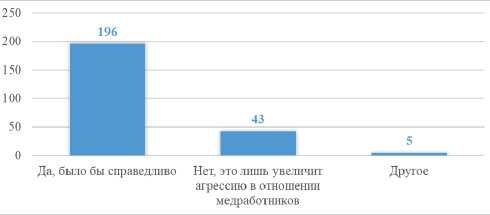

Значительный научный интерес для целей исследования представлял вопрос о причинах, которые, по мнению респондентов, мешают доведению уголовных дел по ст. 1241 УК РФ до суда, а также возбуждению таких дел. Картина сложившихся на него ответов представлена на диаграмме 5.

Аналогичный вопрос был задан правоприменителям в рамках второго экспертного опроса, результаты которого также содержатся в настоящей статье. Однако учёт мнения медицинских работников как специалистов, непосредственно вовлечённых в исследуемую сферу правоотношений, а также как лиц, обладающих специальными познаниями в области медицины (учитывая, что по подобным делам обязательно назначение судебно-медицинской экспертизы), представляется не менее ценным.

Актуальность исследования выразилась помимо прочего в том, что опрос проводился в период широкого распространения пандемии коронавирусной инфекции, в связи с чем был задан вопрос: как, по мнению респондентов, отразилась пандемия на числе случаев воспрепятствования оказанию медицинской помощи? Ответы представлены на диаграмме 6.

НИКАК НЕ ПОВЛИЯЛА 161 66.0%

КОЛИЧЕСТВО ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ 47 19.3%

КОЛИЧЕСТВО ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЙ УМЕНЬШИЛОСЬ 36 14.8%

Диаграмма 6. Соотношение ответов на вопрос «Как, на Ваш взгляд, повлияла пандемия коронавирусной инфекции на ситуацию с воспрепятствованием оказанию медицинской помощи?»

Diagram 6. The ratio of responses to the question "How, in your opinion, has the coronavirus pandemic affected the situation with the obstruction of medical care?"

В конце анкеты был размещён вопрос с просьбой к медицинским работникам выразить свои предложения относительно темы анкетирования в открытой форме. Некоторые респонденты поделились своими предложениями, которые в ряде случаев совпадали и в связи с этим были обобщены нами при обработке результатов.

Так, было получено 4 схожих мнения, что медицинских работников следует приравнять по статусу к сотрудникам правоохранительных органов при исполнении. Такая позиция имеет широкое распространение в специальной литературе [4, с. 103]; также предлагалось наделить медицинского работника статусом должностного лица [5, с. 145] или государственного служащего [6, с. 23]. Однако юридическая оценка этого предложения вызывает сомнения: статус сотрудника правоохранительного органа слагается из запрета совершения в отношении него определённых действий, ответственность за которые установлена в статьях 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти), 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Важно понимать, что указанные сотрудники при исполнении своих обязанностей действуют как представители власти, и вышеуказанные статьи структурно относятся к главе 32 УК РФ «Преступления против порядка управления», а значит, видовой объект указанных составов преступлений – нормальная управленческая деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. Законная медицинская деятельность к таковой не относится, а следовательно, не может подлежать уголовно-правовой охране по аналогии с деятельностью представителей власти.

Кроме того, схожими оказались ответы пяти респондентов, которые высказались о необходимости привлечения лиц к ответственности за оскорбления медицинских работников. В этом отношении следует отметить наличие в действующем административном законодательстве нормы об ответственности за такое деяние (ст. 5.61 КоАП РФ).

Также были выражены единичные мнения о необходимости адекватной защиты медицинских работников от противоправных действий граждан с привлечением к уголовной, а не административной ответственности; о заинтересованности работодателей в защите подчинённого медицинского персонала; о потенциальной пользе так называемых «показательных» наказаний лиц, препятствующих медицинской деятельности; а также о важности нравственных аспектов проблемы.

В качестве промежуточного итога приведём цитату одного из респондентов: «Нужно проводить просветительскую работу для населения о возможных последствиях при препятствии оказанию помощи медицинским работникам, за оскорбление человеческого достоинства медиков, за высокомерное и потребительское отношение к медицинским работникам». Следует признать высокую значимость уровня правового сознания, культуры и нравственности населения для обеспечения безопасности не только в исследуемой сфере, но и жизнедеятельности целом. Таким образом, опрос медицинских работников позволил сделать выводы о высоком уровне латентности воспрепятствования оказанию медицинской помощи, об особенностях профессиональной (ролевой) виктимности представителей медицинского сообщества, а также о низком уровне осведомлённости респондентов о правовых особенностях защиты законной медицинской деятельности. Оценка предлагаемых законодательных изменений медицинским сообществом была учтена при формулировании положений диссертационного исследования.

Анкета, составленная для правоприменителей , состояла из 13 вопросов. В опросе приняли участие 104 сотрудника правоохранительных органов из города Казань, из которых: 49% – следователи ОВД, 32% – следователи СК, 10% – сотрудники прокуратуры, 3% – дознаватели ОВД и около 3% респондентов составили научные деятели. Стаж службы респондентов составил: до 10 лет – 55,1%; от 10 до 20 лет – 29,6%, более 20 лет – 15,3%.

На вопрос «Известно ли вам содержание статьи 1241 УК РФ?» 59,6% респондентов ответили положительно, 23% ответили, что содержание указанной статьи им известно частично, 17,2% ответили отрицательно.

Диаграмма 7. Соотношение ответов на вопрос «По данным судебной статистики, с момента вступления ст. 1241 УК РФ в законную силу ни одно уголовное дело не направлено в суд. На Ваш взгляд, с чем это может быть связано?»

Diagram 7. The ratio of responses to the question "According to judicial statistics, since the entry into force of Article 1241 of the Criminal Code of the Russian Federation, not a single criminal case has been sent to court. In your opinion, what could this be related to?"

В качестве причин недоведения уголовных дел по ст. 1241 до суда правоприменителями было отдано предпочтение варианту ответа, связанному с трудностями установления наличия состава преступления (в частности, причинной связи между деянием и последствиями) (диаграмма 7). Вопросы теорий причинной связи традиционно являются дискуссионными в уголовно-правовой науке и вызывают немало сложностей применительно к составу преступления, предусмотренному ст. 1241 УК РФ [7].

Следующие вопросы связаны с тезисом о необходимости предусмотрения формального состава этого преступления с привлечением к уголовной ответственности за сам факт умышленного воспрепятствования оказанию медицинской помощи (в отличие от ныне действующей редакции нормы, предусматривающей материальный состав преступления и связывающей ответственность с наступлением последствий в виде тяжкого вреда здоровью потерпевшего или его смерти, и в связи с этим помещённой законодателем в главу 16 УК РФ).

Так, на вопрос «Как Вы считаете, введение новой редакции этого состава преступления по типу формального поспособствует более эффективному применению этой нормы на практике?» были получены следующие ответы:

-

- «Да, статья получит должное применение на практике» – 43,9%;

-

- «Нет, не изменит ситуацию» – 21,4%;

-

- «Нет, это вызовет слишком широкое толкование данной нормы» – 31,6%.

И вновь полученные ответы подтвердили научный потенциал выдвинутого ранее предложения о возможности пересмотра редакции нормы на законодательном уровне для предусмотрения уголовной ответственности за сам факт воспрепятствования (с формальной конструкцией объективной стороны). На этот же вопрос респондентами были предложены собственные варианты ответов: «Нужно прописать, что ответственность наступает при наличии угрозы жизни и здоровью пациента» – 1%; «По формальному типу, но с квалифицирующим признаком: с применением насилия или угрозой его применения» – 1%1.

В свою очередь, вышеуказанная идея ведёт к необходимости переосмысления определения объекта посягательства, поэтому правоприменителям был задан следующий вопрос: «По Вашему мнению, что в первую очередь подвергается уголовно-правовой охране в рамках ст. 1241 УК РФ?». Соотношение ответов на предложенные варианты сложилось следующим образом:

-

- жизнь и здоровье пациента – 55%;

-

- деятельность по оказанию медицинской помощи – 27%;

-

- конституционное право на получение медицинской помощи – 18%.

Очевидно, что большинство респондентов при ответе на данный вопрос руководствовались существующим структурным положением статьи и не учитывали возможность принципиально нового подхода к определению объекта исследуемого посягательства, а соответственно и главы УК РФ, предусматривающей за него ответственность.

Кроме того, нами был предложен вопрос, предполагающий развёрнутые ответы респондентов с их предложениями по совершенствованию законодательства в исследуемой сфере. В качестве примера приведём некоторые из полученных вариантов ответов: «Убрать последствия в виде тяжести вреда здоровью и предусмотреть возникновение угрозы наступления таких последствий»; «Обязанность оказания медицинской помощи при наличии должной квалификации (сертификат об оказании первой помощи)»; «В разы увеличить сумму штрафа за совершение административного правонарушения»; «Возможно введение ответственности за оскорбления и применение насилия в отношении медицинских работников, если это связано с профессиональной деятельностью, по аналогии со ст. 318 и 319. Однако, дискуссионно, должна ли она быть уголовной»1. При этом последнее предложение привлекает внимание тем, что дублирует аналогичные идеи, высказанные респондентами-медицинскими работниками. Указанное мнение было прокомментировано нами ранее в данной статье.

Итак, опрос сотрудников правоохранительных органов позволил, в первую очередь, обратить внимание представителей профессиональной юридической среды на проблемы правоприменительного характера, складывающиеся в области уголовно-правового противодействия воспрепятствования оказанию медицинской помощи, а также обобщить мнения респондентов относительно их причин и возможных путей преодоления. Важно учитывать как наличие у этой категории специалистов теоретических знаний в области юридической науки, так и их богатый практический опыт расследования преступлений разных видов, позволяющий прогнозировать эффективность предлагаемых автором мер совершенствования законодательства.

Обсуждение и заключение

Подводя итог проведённому исследованию, следует напомнить, что «для повышения эффективности мер в борьбе с антисоциальными действиями государству необходима социологическая информация о преступности как о социальном явлении, сущность которого определяет комплекс причин, таких как социальное неравенство, уровень общественной морали, правовая культура населения, состояние экономики» [8, с. 3]. Экспертные опросы в виде формализованного анкетирования, проведённые автором в рамках комплексного исследования воспрепятствования оказанию медицинской помощи как негативного социального и правового явления, позволили прояснить ряд дискуссионных положений, связанных, в частности, с несовершенством законодательной конструкции статьи 1241 УК РФ и отсутствием практики её применения, а также получить оценку представителей профессиональных сообществ предлагаемых автором мер совершенствования законодательства в исследуемой сфере.