Социологическое измерение недовольства в современном российском обществе

Автор: Парма Роман Васильевич

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 4, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты прикладного исследования социального недовольства в современном российском обществе. Автор предллагает теоретические рамки изучения недовольства как социологического феномена, подкрепленные данными, полученными в ходе реализации массового онлайн-опроса россиян, а также сопоставления их с рядом авторитетных исследований общественного мнения. В статье рассмотрены различные факторы, определяющие уровень социального недовольства россиян. По мнению автора, феномен недовольства является многосоставным и имеет несколько измерений: персональное, социально-экономическое и гражданско-политическое, что подтверждается обусловленностью социального недовольства комплексом причин. Результаты демонстрируют соответствие данных исследований в части измерения социального недовольства российского общества, а также четкую взаимосвязь с уровнем его протестного потенциала.

Социальное недовольство, протестные настроения, относительная депривация, общественное мнение, политическая мобилизация

Короткий адрес: https://sciup.org/170195734

IDR: 170195734 | DOI: 10.31171/vlast.v30i4.9138

Текст научной статьи Социологическое измерение недовольства в современном российском обществе

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету.

Теоретические рамки исследования. Феномен социального недовольства в разное время рассматривали многие ученые и исследователи. Можно выделить несколько ключевых теоретических концепций, предлагающих свой взгляд на природу и содержание социального недовольства. Согласно концепции коллективного поведения, возникшей в начале XX в., общественные изменения являются последствиями скорее спонтанных событий, чем воздействия социальных структур. Общественные движения формируются при взаимодействии между индивидами, движимыми деструктивными инстинктами и примитивными убеждениями в обстановке нарастающего социального недовольства [Лебон 2011]. С другой стороны, социальные изменения часто приводят к напряжению в общественных отношениях, когда устоявшийся порядок не обеспечивает растущие потребности, а возникающие ценности вступают в противоречие с существующими правилами. Согласно Н. Смелзеру, напряжение в обществе обусловлено факторами социальной структуры, деформация которых подталкивает испытывающих лишения людей к активным действиям. При ослаблении социального контроля в условиях расширения настроений недовольства общественные действия приобретают характер протеста [Smelser 1962].

В концепции относительной депривации социальное недовольство формируется на основании притязаний индивидов, когда возникают несоответствия между действительным и желаемым положением. Настроение недовольства диктуется общественным неравенством, которое вызывает чувство лишения, несправедливости и неоправдавшихся ожиданий. Сильное социальное недовольство в обществе толкает людей к бунту, к активным политическим действиям. Согласно гипотезе J -кривой Дэвиса, революционные восстания происходят, когда за длительным периодом экономического роста следует резкий спад. В результате происходит снижение удовлетворенности при сформированном ожидании улучшения благосостояния. Стремительный разрыв между ожиданиями и удовлетворенностью порождает сильное недовольство, которое может приводить к революциям [Davies 1962]. Вместе с тем, как полагает Т. Гурр, люди восстают не только в условиях ухудшения благосостояния, но и в ситуации не оправдавшихся завышенных ожиданий. Относительная депривация возникает в случаях несоответствия между существующим и должным. Значительные разрывы между общественными ожиданиями и возможностями создает условия для социального недовольства, способного привести к социальным беспорядкам [Гарр 2005].

При этом представления о благосостоянии и ожидания слабо связаны с их объективным положением. Субъективные чувства удовлетворенности связаны со сравнениями людей между собой. У. Рансимен определил следующие необходимые условия относительной депривации: 1) у человека чего-то нет; 2) этот человек знает других людей, у которых есть это; 3) этот человек хочет иметь это; 4) этот человек считает, что у него есть разумный шанс получить это [Runciman 1967]. Возникающее чувство обиды из-за своего низкого социального положения способствует формированию общественного недовольства, которое при определенных условиях преобразуется в протест [Klandermans 1997]. В контексте экономического кризиса депривация усиливается, что способствует расширению недовольства, которое оказывает неоднозначное воздействие на политическое участие и мобилизацию протестных настроений в различных социальных группах [Grasso, Giugni 2016]. Положения концепции депривации были со временем оспорены. Оппоненты отмечали, что в ситуации, когда недовольство было повсеместным, большинство людей не участвовали в протестных действиях, поэтому другие факторы явно должны быть более важными для объяснения того, почему одни люди участвуют, а другие нет.

В качестве возможных объяснений выступили концепция мобилизации ресурсов [McCarthy, Zald 1977] и концепция политических возможностей общественных движений [McAdam 1999]. Концепция мобилизации ресурсов исходит из рациональных действий индивидов, стремящихся к собственной выгоде в условиях дезорганизации порядка и социального напряжения. Возникновение движения зависит от объединения ресурсов инициаторами и организаторами, которые используют их для превращения провоцируемого недовольства в организованное политическое давление на власть. Действия населения, направляемые общественным движением, с большей вероятностью создают организованные формы протеста, облегчая мобилизацию необходимых ресурсов. Концепция политических возможностей заключается в процессе общественных изменений, которые предоставляют шансы для мобилизации социального недовольства. Согласно современной концепции власти коммуникаций М. Кастельса, в современном мире социальные медиа стали «сетями гнева и надежды», эмоционально заряжая и мобилизуя массы недовольных людей на протестные действия. Делясь эмоциями в свободном публичном пространстве Интернета, связываясь друг с другом, люди формировали сети независимо от их личных пристрастий или организационных привязанностей [Castells 2012].

Содержание устоявшегося понятия недовольства состоит в отрицательном отношении, иными словами – в отсутствии удовлетворенности. Социальное недовольство охватывает сообщества людей, дифференцируемые по определенному признаку. Исходя из теории рационального выбора, А.В. Резаев считает определение недовольства как эффекта несоответствия между ожиданиями и результатами непродуктивным [Резаев, Лисицын, Степанов 2014]. Операционализация понятия «недовольство» возможна на концепциях, построенных на основании внешних факторов и повседневных практик. В методологии анализа социального недовольства исходят из теории социологии общения. Ее концептуальные основания позволяют рассматривать повседневное взаимодействие как механизм, динамику и условия производства недовольства. Исследователь предлагает для рассмотрения социального недовольства использовать концепцию ритуалов И. Гофмана, получившую развитие в трудах Р. Коллинза [Collins 2004]. Недовольство понимается как сумма ритуалов взаимодействия, которые формируют общие представления и увеличивают эмоциональную энергию среди индивидов социальной группы. В целом недовольство определяется как длительное эмоциональное состояние, которое производится и воспроизводится посредством череды ритуалов взаимодействия.

В исследованиях настроений российского общества Ю.А. Левада отмечает выраженный парадокс между проявлениями недовольства и терпения. Специфика недовольства российских граждан видится им в том, что наиболее распространенный и наименее определенный вид социальных настроений «направлен на все – от собственного положения до положения страны и политики ее руководителей и прочего – в то же время практически не направлен никуда: это некое довольно устойчивое состояние общественного мнения, некий общий фон для всех его параметров и колебаний». Такая особенность недовольства объясняется «массовой реакцией на нескончаемую череду испытаний, лишений, тягот, которые приходится испытывать человеку в российском обществе на протяжении практически всей досоветской, советской и нынешней, постсоветской истории – безусловное преобладание терпения над активным протестом, приспособления над бунтом, пассивного недовольства над борьбой за свои права» [Левада 1999].

По оценке Ю.М. Баскаковой, положение о социальном недовольстве является одним из наиболее тиражируемых и распространенных в современном дискурсе, когда речь идет об оценке политической ситуации в стране [Баскакова 2013]. Согласно этой позиции, для выявления уровня социального недовольства наиболее применимыми являются показатели общественного восприятия состояния и направления движения государства. Причем наибольшую ценность представляет понимание динамики данных процессов. На основании анализа социологических данных исследователь приходит к выводу насчет общественной пассивности российских граждан, которая проявляется в слабой связи между уровнем социального недовольства и политическими действиями, когда накопленное недовольство не находит политического выражения. Несмотря на высокий уровень «нагрева» общества, социальный контроль сдерживает латентное недовольство от преобразования в открытый протест. В целом, приведенные концептуальные положения позволяют утверждать, что феномен социального недовольства представляется необходимым условием для протестных действий и изменений общественно-политического порядка. Теоретические основания исследования социального недовольства содержат две ключевые интенции, которые сводятся к текущему процессу общественных изменений и управляемому конструированию социального порядка.

Методика исследования. В современных исследованиях выделяются прежде всего социологические, статистические и медийные методы измерения уровня социального недовольства. В социологических исследованиях для анализа социального недовольства используются прежде всего опросы общественного мнения, фокус-группы и глубинные интервью. В исследованиях медиа и текстов чаще всего прибегают к методам контент- и дискурс-анализа, когнитивному картированию содержания сообщений, выявляя по ключевым словам-маркерам и смысловым единицам выраженность социального недовольства. Статистические наблюдения социального недовольства состоят в анализе динамики показателей доходов населения, уровня безработицы, числа забастовок, объема инвестиций и др. Однако при всем разнообразии исследований общественных настроений арсенал социологических методов сохраняет превалирующее значение.

Результаты данного исследования получены на основании всероссийского онлайн-опроса российских граждан в возрасте от 15 лет и старше. Выборка, репрезентирующая население по полу, возрасту и территории проживания, составила 1 600 респондентов. Опрос был проведен в феврале 2022 г. Для сопоставления полученных результатов были использованы данные регулярных исследований ВЦИОМа как крупнейшей отечественной организации в сфере изучения общественного мнения.

Результаты и выводы. По результатам исследования можно утверждать, что существуют как минимум три динамических измерения социального недовольства, являющихся одновременно его составными элементами: личное (персональное), социально-экономическое, политическое (гражданское).

Соответственно, исследование социального недовольства, равно как и реализация мониторинга актуального уровня недовольства в обществе, возможно при одновременном рассмотрении различных показателей в каждом из указанных измерений. В настоящей работе предлагается использовать весьма распространенный в прикладных социологических исследованиях показатель уровня удовлетворенности теми или иными жизненными обстоятельствами: общим положением дел, текущим состоянием политических и гражданских процессов, материальным благополучием и др.

Результаты массового онлайн-опроса россиян демонстрируют четкую дифференциацию между удовлетворенными текущим положением дел в своей жизни в той или иной степени (50,6%) и неудовлетворенными (39,7%). При этом уровень персональной удовлетворенности определяется скорее микро-социальными, чем макросоциальными критериями (см. рис. 1). Особенности политической модальности россиян не оказывают существенного влияния на степень их личной удовлетворенности. В разрезе социально-демографических характеристик опрошенных не выявлены значимые гендерные различия, однако сильны межпоколенческие. Молодежь демонстрирует бóльшую удовлетворенность собственной жизнью в текущий момент, чем старшие поколения (в той или иной степени удовлетворены моложе 20 лет – 75,2%; от 20 до 24 лет – 68,5%; от 25 до 29 – 63,8%). Кроме того, фактором личной удовлетворенности можно считать уровень образования – люди с высшим образованием гораздо чаще демонстрируют удовлетворенность (54,1%), чем люди без такового (44,1%). Указанные результаты подтверждают преимущественно микросоциальный характер личной удовлетворенности и наличие комплекса субъективных факторов, определяющих социальное самочувствие. Несмотря на различия в методике опроса, полученные данные подтверждаются результатами регулярных замеров ВЦИОМа1.

Рисунок 1. Уровень удовлетворенности российских граждан настоящим положением дел в личной жизни, в %

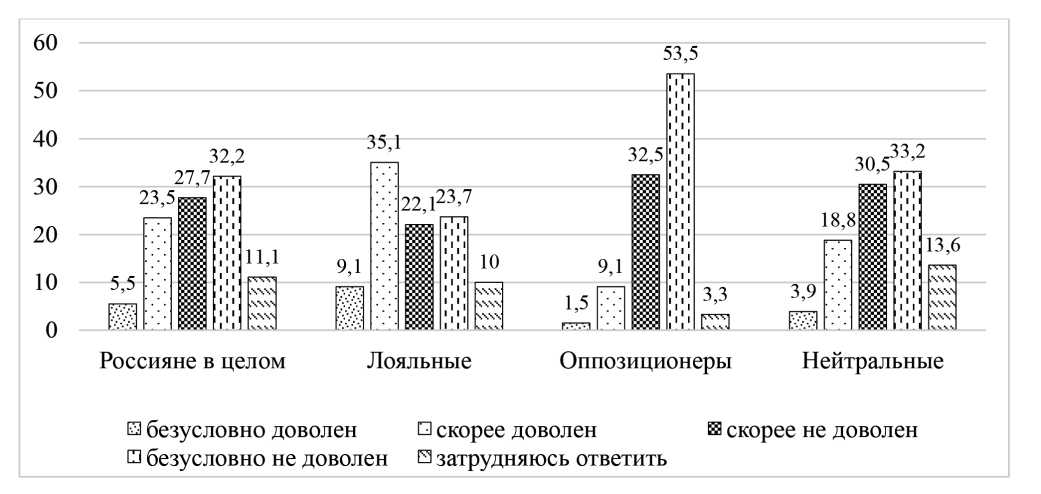

Несколько иную картину формирует выявленный уровень удовлетворенности россиян настоящим положением дел в стране. Общая дифференциация граждан по данному вопросу становится еще более выраженной: 59,9% граждан не довольны в той или иной степени, 29,0% высказывают противоположную позицию. Наибольшую роль в определении степени политической удовлетворенности играют макросоциальные факторы, что подтверждается различиями в результатах среди заранее выделенных сегментов: 44,2% – лояльные, 22,7% – нейтральные, 10,6% – оппозиционные. Изменяется при этом и тенденция к большей удовлетворенности среди молодежи – наиболее удовлетворенными политической ситуацией стали респонденты моложе 20 лет (32,4%) и старше 50 лет (30,8%). Возрастные группы в диапазоне 25–39 лет формируют своеобразную «яму неудовлетворенности», наиболее критически оценивая политическую обстановку в стране. Выявленные различия между уровнем персональной и политической удовлетворенности россиян также подтверждаются данными ВЦИОМа1. При оценке различий между ключевыми социальными и политическими индикаторами, отобранными социологами за аналогичный период, обнаружена тенденция обратной пропорциональности.

Рисунок 2. Уровень удовлетворенности российских граждан настоящим положением дел в стране, в %

Еще одним измерением социального недовольства является уровень экономической удовлетворенности, включающий, как правило, качество жизни, доступ к социальным благам, наличие достаточных ресурсов для обеспечения комфортной жизни. Снижение материального достатка резко снижает общий уровень удовлетворенности как личной жизнью, так и ситуацией в стране. В ходе исследования обнаружено, что наибольший уровень неудовлетворенности по обоим направлениям высказывают опрошенные, декларирующие значительное снижение уровня материального положения в течение последнего года. Примечательно, что россияне высказывают схожий перечень проблем, в наибольшей степени волнующих их как в личной жизни, так и в стране в целом. Набор проблем имеет преимущественно социально-экономическую природу: рост цен (35,5% – в жизни, 29,7% – в стране), бедность населения (16,4% – в жизни, 35,2% – в стране), обнищание социально незащищенных слоев населе- ния (11,4% – в жизни, 35,2% – в стране), рост безработицы (13,6% – в жизни, 15,2% – в стране), коррупция (16,6% – в жизни, 35,2% – в стране), резкое расслоение на богатых и бедных (13,1% – в жизни, 18,1 – в стране), недоступность качественного здравоохранения (27,8% – в жизни, 19,2% – в стране).

Несмотря на явные индивидуалистические позиции, было бы ошибочным полагать, что явления политической жизни не являются значимыми для удовлетворенности российских граждан. В частности, состояние защиты прав граждан волнует 10,5% россиян при оценке положения личной жизни, 10,8% – при оценке положения в стране. Кроме того, неудовлетворенность состоянием политических прав остается весьма высокой среди всех россиян (в среднем 64,8%) и затрагивает не только оппозиционный, но и весьма широкий нейтральный сегмент населения, и даже значимую часть лояльных граждан.

Таким образом, можно утверждать, что уровень удовлетворенности населения собственной жизнью и общим положением дел в стране является базовым показателем для определения социального недовольства. Измерение недовольства в российском обществе должно исходить из сложности и многосо-ставности данного явления. В частности, регулярные опросы ВЦИОМа доказывают, что протестный потенциал общества усиливается при достижении пиковых значений неудовлетворенности по всем ключевым показателям (личная жизнь, социальное самочувствие, материальный достаток, политическая устойчивость)1. Иными словами, недовольство в обществе зарождается достаточно динамично на пересечении всех его измерений, формируя в дальнейшем риски протестной активности.

Список литературы Социологическое измерение недовольства в современном российском обществе

- Баскакова Ю.М. 2013. Недовольные и несогласные: социальное недовольство и его масштабы (Часть I). — Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 2(114). С. 24-32.

- Гарр Т. 2005. Почему люди бунтуют. СПб: Питер. 464 с.

- Лебон Г. 2011. Психология народов и масс. М.: Академический проект. 238 с.

- Левада Ю.А. 1999. Человек недовольный: протест и терпение. — Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 6. С. 7-13.

- Резаев А.В., Лисицын П.П., Степанов А.М. 2014. Частичное сопричастие как элемент поддержания коллективного недовольства. — Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 12. Психология. Социология. Педагогика. № 2. С. 186-195.

- Castells M. 2012. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity Press. 346 p.

- Collins R. 2004. Interaction Ritual Chains. Princeton: Princeton University Press. 464 p.

- Davies J.C. 1962. Toward a Theory of Revolution. — American Sociological Review. Vol. 27. No. 1. P. 5-19.

- Grasso M., Giugni M. 2016. Protest Participation and Economic Crisis: The Conditioning Role of Political Opportunities. — European Journal of Political Research. Vol. 55. No. 4. P. 663-680.

- Klandermans P. 1997. The Social Psychology of Protest. Hoboken: Wiley-Blackwell. 272 p.